Возрастные особенности миграции в субъектах Российской Федерации в 2000-2010 гг

Автор: Ермаков Сергей Петрович, Никитина Светлана Юрьевна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Проблемы миграции населения

Статья в выпуске: 3 (69), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены новые методы и статистические модели анализа возрастных интенсивностей миграционных процессов. Для этого использовались ежегодные данные Росстата по количеству прибывших и выбывших мигрантов по одногодичным возрастным группам по всем субъектам РФ (кроме Республики Крым и г. Севастополю) за период 2000-2010 гг. Разработана методология выделения и количественной оценки нескольких возрастно-специфичес-ких компонент миграционных процессов, каждая из которых имеет устойчивую демографическую интерпретацию. Выделение и статистическая оценка компонент проводились с помощью комбинации методов нелинейного регрессионного анализа с последующей пошаговой регрессией, применение которого позволяет дать обоснованные статистические характеристики значимости этих компонент для каждого субъекта РФ и каждого календарного года. Показано, что метод компонент обладает значительно большей информативностью для анализа миграционных процессов, чем традиционные методы, основанные на текущих коэффициентах миграции, рассчитанных для всего населения и не учитывающих особенностей возрастной структуры миграционных потоков.

Население, миграция, механизмы и направления миграции, возрастные особенности, возрастные компоненты, статистические модели, методология моделирования миграции

Короткий адрес: https://sciup.org/14347565

IDR: 14347565

Текст научной статьи Возрастные особенности миграции в субъектах Российской Федерации в 2000-2010 гг

Однако оказалось, что эта программа тоже зависит от удачного задания начальных условий итерационного процесса подбора оптимальных параметров, но предлагает ряд стандартных процедур такого подбора.

В основу нашего подхода была положена гипотеза о том, что, несмотря на разнообразие российских территорий для населения страны в целом действуют некоторые общие закономерности, обусловливающие возрастную специфику тех или иных миграционных перемещений.

В основе этих закономерностей лежат такие общечеловеческие потребности, как поиск лучшего жилища, лучшей работы, достойного спутника жизни, необходимость воссоединения семей и т.п.

Стратегия моделирования

Поскольку в описании модели, приведенной в начале статьи, имеются как параметры формы, которые в обобщенном виде могут характеризовать специфические возрастные закономерности, так и параметры уровня, которые могут изменяться под воздействием различных условий (таких, например, как территория проживания или календарный год), решено было провести комплексную оценку данной модели следующим образом.

На первом этапе по всем имеющимся статистическим данным рассчитаны параметры каждой из компонент модели для небольших возрастных интервалов, которые были определены авторами используемой параметризации [2-3]. Также было решено, что функциональный вид соответствующих выражений (но не значения определяющих эти выражения параметров) будет одинаков как для потоков прибывших, так и для потоков выбывших, что вполне соответствует визуальному анализу возрастных кривых, приведенных на рис. 1, и результатам соответствующих параметрических оценок, описанных в литературе. Расчеты проводились с помощью пакета программ SPSS.

На втором этапе рассчитывались значения каждой из эт их компонент для каждого объекта1 для всех возрастов.

Рисунки 3-8 состоят из двух рисунков:

-

а) фрагмент соответствующей возрастной компоненты на ограниченном возрастном интервале, на котором производилась регрессионная оценка соответствующих кривых позволяет уточнить содержательную интерпретацию соответствующей компоненты миграции;

-

б) тот же фрагмент, но уже для всех возрастных групп населения, который позволяет показать вклад каждой компоненты в интенсивность миграционного прибытия и выбытия российского населения для всех возрастов.

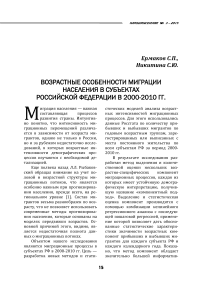

На рис. 3 представлена кривая компоненты — «миграция детей». Она имеет максимум в ранних детских возрастах, затем экспоненциально убывает с возрастом так, что ее интенсивность к 25 годам уменьшается в 4 раза, как для потоков прибывших, так и для потоков выбывших. Это означает, что дети мигрируют вместе с родителями и позволяет подтвердить интерпретацию этой компоненты как «миграция детей».

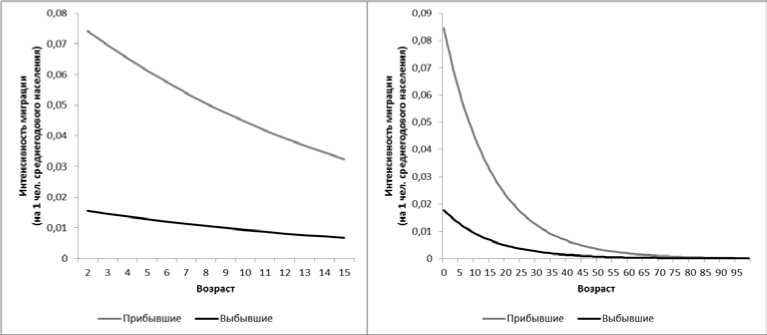

На рис. 4 — колоколообразная кривая, похожая на нормальную кривую, наибольшие значения которой расположены на возрастном интервале 15-45 лет, что позволяет интерпретировать соответствующую ком- поненту как «миграция трудоспособных».

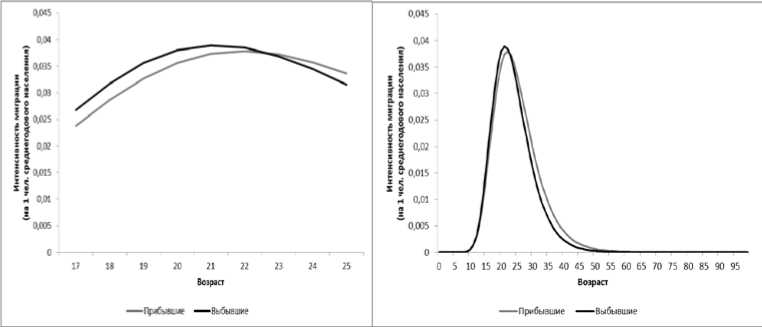

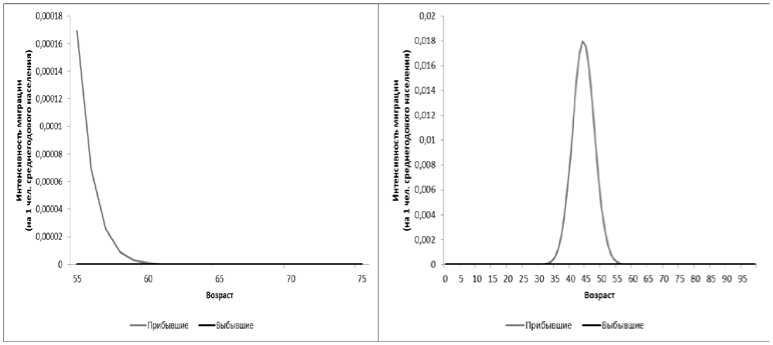

На рис. 5-6 — две сходные по названию компоненты (кривые), которые имеют различный вид — они сконцентрированы на возрастных интервалах близких к «предпенсионному» и началу «пенсионного» возраста. Действительно, кривая, представленная на рис. 5 охватывает возрастной интервал 45-55 лет и может объяснять особенности миграции женщин и лиц, которые выходят на пенсию раньше установленных для большинства населения сроков (60 лет для мужчин и 55 лет — для женщин). Это — военнослужащие, лица, работавшие в районах Крайнего Севера и на вредных производствах.

В отличие от рис. 5, на рис. 6 представлена только компонента прибытия (для совокупности возрастных кривых выбытия расчетные параметры для соответствующей модели оказались статистически незначимыми) и максимальные значения этой компоненты располагаются преимущественно на интервале 35-55 лет. Поэтому изменим первоначальную интерпретацию соответствующих компонент и будем называть эти компоненты как «миграция в предпенсионном возрасте_1» и «миграция в предпенсионном возрасте_2» 2 .

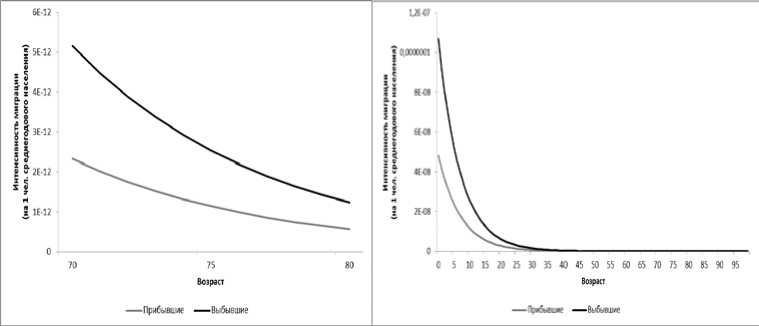

Компонента миграции, графики которой (для прибытия и выбытия) представлены на рис. 7, называется «миграцией престарелых» Кривая на рис. 7 (а) соответствует возрастам 7080 лет. Однако после включения всех возрастов вид графиков 7(б) кардинально изменился: максимум в детских возрастах, и, с возрастом наблю- дается экспоненциальное снижение. Логично назвать такую компоненту миграции — «миграция с экспоненциально убывающей интенсивностью». Наконец, рис. 8 представляет концентрацию мигрантов в возрастах

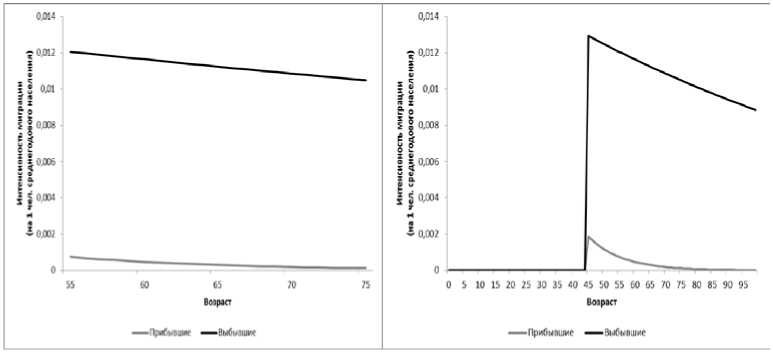

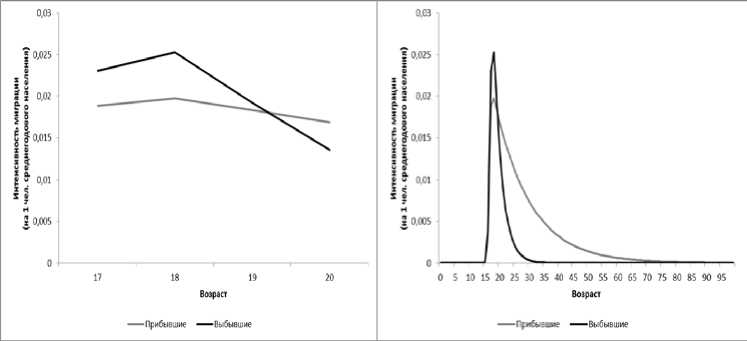

15-25 лет для выбывших и в возрастах 15-45 лет для прибывших.

Поскольку пик как одной, так и другой кривой соответствует возрасту 18 лет, эта компонента называется «миграция студентов».

(а) (б)

Рис. 3. Компонента «миграция детей»: а) первоначальная оценка для возраста 2-15 лет, б) окончательная оценка для всех возрастов

(а)

(б)

Рис. 4. Компонента «миграция трудоспособных»: а) первоначальная оценка для возраста 17-25 лет, б) окончательная оценка для всех возрастов

(б)

(а)

Рис. 5. Компонента«миграция пенсионеров_1»: а) первоначальная оценка для возраста 55-75 лет, бв) окончательная оценка для всех возрастов

(б)

(а)

Рис. 6. Компонента «миграция пенсионеров_2»: а) первоначальная оценка для возраста 55-75 лет, б) окончательная оценка для всех возрастов

(а) (б)

Рис. 7. Компонента«миграция престарелых»: а) первоначальная оценка для возраста 70-80 лет, б) окончательная оценка для всех возрастов

(а) (б)

Рис. 8. Компонента«миграция студентов»: а) первоначальная оценка для возраста 17-20 лет, б) окончательная оценка для всех возрастов

Понятно, что все названия достаточно условны, однако отметим, что представленные кривые характеризуют устойчивые социально-экономические связи между возрастом мигрантов и их намерениями осуществить миграционные перемещения.

Определение значимости различных компонент миграции с помощью пошагового регрессионного анализа

Значения коэффициентов, которые характеризуют уровень той или иной компоненты (пояснение терми- нов приведено в табл. 1) были исключены из формул (2)-(7). Оставшиеся функции, которые, по определению, задают возрастные характеристики (форму) той или иной компоненты, представляют устойчивые факторы/компоненты миграции, которые являются едиными для всех российских территорий и не меняются за рассматриваемый период 20002010 гг. Эти функции называются компонентами миграции по аналогии с содержательным смыслом соответствующих математических функций. Оценка вклада компонент для каждого объекта (регион-год) проводилась путем построения пошаговых регрессионных моделей.

На третьем этапе для каждого объекта рассчитывались уравнения линейной регрессии, для которых коэффициенты при факто-рах/компонентах миграции и свободные члены зависели как от территории, так и от календарного года.

Всего было построено 2024 регрессионные модели (1012 — для выбывшего и 1012 — для прибывшего населения). Ввиду большого объема результатов, в статье приводятся только две таблицы, относящиеся к Российской Федерации в целом (табл. 2 и 3).

Отметим, что все коэффициенты регрессии, представленные в табл. 2 и 3, были использованы в дальнейших расчетах, являются статистически значимыми (P<0,01) и сами регрессионные уравнения также высоко статистически значимы (P<0,001).

Все регрессионные уравнения, описывающие интенсивность миграционных процессов, являются весьма информативными. Действительно, проценты объясненной дисперсии для потока прибывших изменяются по разным годам наблюдения в пре- делах от 76,5 до 91,9%, а для потока выбывших — в пределах от 74,4% до 88,0%. Заметим, что это весьма высокие показатели, поскольку в соответствующих уравнениях регрессии присутствует от одной до двух переменных (для прибывших) и от одной до четырех переменных (для выбывших), а статистические ряды исходных интенсивностей миграции содержат по 100 наблюдений (для каждого объекта — все одногодичные возрастные группы).

В то же время не для всех объектов удалось получить статистически значимые регрессионные уравнения. В 33-х уравнениях для прибывших и в 41-м уравнении для выбывших процесс пошагового регрессионного анализа не установил значимых вхождений в модель ни одной из компонент миграции.

Отметим, что большинство таких объектов расположено в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах и, вероятно, количества прибывших и выбывших мигрантов по одногодичным возрастным группам для этих субъектов РФ измеряются недостаточно точно.

Тем не менее, 96,7% моделей (из 1012 возможных) для прибывших и 95,9% моделей (также из 1012) для выбывших оказались вполне значимыми, что подтверждает перспективность разработанного статистического метода для анализа возрастных особенностей миграционных процессов в субъектах РФ.

Анализ регрессионных уравнений показывает, что наиболее информативной является компонента/пере-менная «миграция трудоспособных». В регрессионных уравнениях эта компонента присутствует в 72,5% уравнений для прибывших и в 96,5% уравнений для выбывших.

Таблица 2

Коэффициенты регрессии, определяющие вклад отдельных компонент в интенсивность миграции населения РФ в 2000-2010 гг. (прибывшие)

|

Компоненты |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

|

R — квадрат для регрессионного уравнения (%) |

87,5 |

85,9 |

86,8 |

79,3 |

82,9 |

76,5 |

87,8 |

89,4 |

90,4 |

91,9 |

81,1 |

|

X 0 — постоянная регрессии |

0,013 |

0,011 |

0,011 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

|

X 1 — миграция детей |

|||||||||||

|

X 2 — миграция трудоспособных |

0,208 |

0,29 |

0,28 |

0,32 |

0,445 |

0,612 |

0,5 |

0,474 |

0,36 |

||

|

X 3 — миграция в предпенсионном возрасте_1 |

-2,24 |

-1,92 |

-2,18 |

-2,85 |

-2,53 |

-2,58 |

-2,45 |

||||

|

X 4 — миграция в предпенсионном возрасте_2 |

-0,21 |

-0,208 |

0,11 |

||||||||

|

X 5 — экспоненциально убывающая миграция всего населения |

159528 |

105185 |

83565 |

126320 |

158518 |

98924 |

82102 |

||||

|

X 6 — миграция студентов |

1,646 |

1,438 |

0,848 |

0,499 |

0,534 |

0,414 |

0,273 |

0,303 |

0,319 |

0,417 |

Таблица 3

Коэффициенты регрессии, определяющие вклад отдельных компонент в интенсивность миграции населения РФ в 2000-2010 гг. (выбывшие)

|

Компоненты |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

|

R — квадрат для регрессионного уравнения (%) |

84,4 |

83,6 |

83,9 |

74,4 |

77,8 |

74,7 |

83,4 |

87,5 |

83,5 |

8,08 |

75,5 |

|

X 0 — постоянная регрессии |

0,012 |

0,011 |

0,011 |

0,01 |

0,01 |

0,012 |

0,009 |

0,012 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

|

X 1 — миграция детей |

-0,634 |

-0,639 |

-0,625 |

-0,974 |

-0,659 |

||||||

|

X 2 — миграция трудоспособных |

0,589 |

0,559 |

0,56 |

0,52 |

0,52 |

0,537 |

0,524 |

0,515 |

0,44 |

0,46 |

0,44 |

|

X 3 — миграция в предпенсионном возрасте_1 |

-0,214 |

-0,317 |

-0,21 |

-0,20 |

-0,22 |

||||||

|

X 4 — миграция в предпенсионном возрасте_2 |

|||||||||||

|

X 5 — экспоненциально убывающая миграция всего населения |

190387 |

175613 |

163083 |

203426 |

50600 |

159141 |

|||||

|

X 6 — миграция студентов |

0,611 |

0,488 |

0,257 |

На втором месте компонента «миграция студентов» имеется в 49,6% уравнений для прибывших и в 51,2% уравнений для выбывших. На третьем месте — компонента «экспоненциально убывающая миграция всего населения» (она присутствует в 33,6% для прибывших и в 27,4% для выбывших), на четвертом месте — миграция в предпенсионном возрасте

_1 (присутствует в 26,7% для прибывших и в 25,8 для выбывших).

Остальные две компоненты миграции также присутствуют в регрессионных уравнениях достаточно активно: компонента «миграция детей» присутствует в 22,6% в уравнениях для прибывших и в 18,9% для выбывших, а компонента «миграция в предпенсионном возрасте_2» — в

-

23 ,3% уравнений для выбывших. Напомним, что последняя компонента отсутствует во всех уравнениях для выбывших.

Расчет модельных численностей прибывших и выбывших по компонентам миграции

На четвертом этапе с использованием полученных оценок интенсивности компонент миграции и данных о среднегодовой численности населения по субъектам РФ были рассчитаны модельные численности прибывших и выбывших мигрантов для каждого субъекта РФ и для всего рассматриваемого периода по каждой компоненте.

Модельные численности прибывших и выбывших рассчитывались по каждой компоненте и для каждого объекта посредством произведения соответствующего коэффициента регрессии (по всем объектам) на интенсивность миграции для этой группы с последующим умножением на среднегодовую численность населения и завершающим суммирование полученных результатов по всем возрастным группам. В результате получилась новая компонента — «постоянная интенсивность миграции для всех возрастов». Действительно, поскольку во всех ранее полученных уравнениях линейной регрессии имеется постоянная (свободный член уравнения регрессии), то, в соответствии с вышеописанным алгоритмом, эта постоянная (которая по построению задает уровень/интенсивность миграции для каждой возрастной группы) также умножается на среднегодовое население (в соответствии с регионом и годом) и результаты суммируются по всем возрастным группам.

Анализ относительных ошибок показывает, что выбранная стратегия моделирования миграционных пото- ков с выделением возрастных компонент миграции оказалась весьма результативной. Так, в целом по Российской Федерации средняя за 11 лет относительная ошибка составила всего -3,0% для прибывших мигрантов и -4,4% для выбывших. Для всей совокупности территорий эта средняя ошибка также была невелика: -2,7% для прибывших мигрантов и -4,2% для выбывших мигрантов.

В результате использования одногодичных данных по 100 возрастным группам) получены высокоточные уравнения с небольшим количеством компонент миграции. Результаты моделирования, с нашей точки зрения, следует признать весьма успешными.

Нормирование компонент миграции

На завершающем пятом этапе все полученные оценки мигрантов по компонентам были просуммированы и для каждого объекта исследования и типа миграции были пронормированы так, чтобы общая сумма мигрантов для каждого объекта, оцененная с помощью регрессионных моделей, совпадала с официальными данными Росстата.

Рассмотрим сначала ситуацию с территориями, у которых в модели присутствуют только положительные компоненты на примере с потоками прибывших нескольких таких регионов.

Отметим, прежде всего, что почти по всем территориям присутствуют две компоненты миграции — «постоянная интенсивность миграции» и «миграция трудоспособных». Например, в Мурманской области (2009 г.) 93,5% приходится на компоненту с постоянной интенсивностью миграции, а 6,5% на миграцию трудоспособных. В то же время по Республике Карелия (2005 г.) на компоненту с постоянной интенсивностью миграции приходится только 38,9% всех мигрантов и 61,1% мигрантов — на компоненту «миграция студентов».

На этом фоне выделяется Ненецкий АО (2004-2005 гг.), где отсутствует компонента с постоянной интенсивностью миграции (вклад — 0%). В 2004 г. в Ненецком АО доля компоненты «миграция студентов» составляла 43,5%, на компонент «миграция трудоспособных» приходилось 28,5%, а на компонент «миграция детей» — 28% от общей миграции. В 2005 г. ситуация в округе значительно изменилась. На первое место переместилась компонента «миграция трудоспособных» (71,9% мигрантов), на втором месте — компонента «миграция в предпенсионном возрасте_1 (14,9% мигрантов) и на третьем месте компонента «экспоненциально убывающая миграция всего населения» (10,9% всех мигрантов).

Отметим, что использование традиционных показателей миграции фактически соответствует (в терминах настоящего исследования) предположению, что сложные возрастные картинки (кривые) истинных миграционных потоков прибытия и выбытия определяются только одной компонентой — «постоянная интенсивность миграции». Такое предположение и соответствующий ему метод измерения миграционных потоков с помощью традиционных суммарных показателей миграции не дает полной информации о реальной сложности миграционных процессов (например, как было показано выше, в Ненецком АО в некоторые годы этот компонен т миграции просто не наблюдался, поскольку оказался статистически незначимым при регрессионном описании этого процесса).

Полученный вывод подтверждает необходимость продолжения разработки методического и статистического аппарата для более полной оценки возрастных особенностей миграционных потоков в регионах РФ.

Приведенный пример интерпретации вклада различных компонент миграции прибывших в общую численность прибывших мигрантов по отдельным объектам, несмотря на определенную неустойчивость данных Ненецкого АО, показывает, что интерпретация ситуации в тех случаях, когда в моделях миграционного обмена отсутствуют отрицательные значения компонент миграции, является весьма типичной для демографического анализа. Всего из рассчитанных 980 статистически значимых моделей (для прибывших), в которых были только положительные компоненты было 446 (45,5%).

Для потоков выбывших была рассчитана 971 статистически значимая модель, среди которых 446 с неотрицательными значениями компонентами (45,9% от общего числа моделей). Ввиду того, что количество моделей с неотрицательными компонентами миграции весьма значительно, для моделей с неотрицательными компонентами было решено рассчитать средние доли мигрантов по компонентам (табл. 4). Три компоненты в этих моделях: «постоянная интенсивность миграции», «миграция трудоспособных» и «миграция студентов» объясняют миграцию прибывших на 97,2% и миграцию выбывших на 99%.

Это свидетельствует о том, что этих трех компонент достаточно для практических целей анализа и прогноза миграционных процессов в РФ. Чтобы подтвердить или опровергнуть это утверждение были рассчитаны суммы трех компонент миграции для каждого объекта РФ (территория-год), в которых отрицательные компоненты отсутствуют.

В 246 объектах (для прибывших) и 416 объектах (для выбывших) эти суммы трех отмеченных выше ком- понент миграции составляют 100% общего числа мигрантов. Это показывает высокую предсказательную способность модели для тех объектов, где все компоненты миграции, включенные в соответствующие модели, являются неотрицательными.

Только для пяти объектов прибывших мигрантов со всеми неотрицательными компонентами (Магаданская область 2002; Московская область 2008,2009; Ненецкий АО 2004,2005) и для 7 объектов выбывших мигрантов (Чукотский АО 20022004, 2010; Ненецкий АО 2004, 2005; Республика Коми 2004; ЯмалоНенецкий АО 2006) сумма трех основных компонентов миграции находится в пределах 71-84%, а для остальных объектов эта сумма больше 85%.

Таблица 4

Состав прибывших и выбывших мигрантов по компонентам миграции для субъектов РФ, в которых присутствуют только положительные значения компонент миграции, %

|

Компоненты миграции |

Прибывшие |

Выбывшие |

|

X 0 — постоянная интенсивность миграции |

64,5 |

68,3 |

|

X 1 — миграция детей |

1,0 |

0,1 |

|

X 2 — миграция трудоспособных |

25,4 |

26,8 |

|

X 3 — миграция в предпенсионном возрасте_1 |

0,1 |

0,4 |

|

X 4 — миграция в предпенсионном возрасте_2 |

0,4 |

0,0 |

|

X 5 — экспоненциально убывающая миграция всего населения |

1,3 |

0,6 |

|

X 6 — миграция студентов |

7,3 |

3,9 |

|

Сумма Х0, Х2 и Х6 |

97,2 |

99,0 |

Далее в качестве примера интерпретации тех компонент миграции, которые в результате регрессионного моделирования имеют отрицательные значения при переменных, характеризующих интенсивность миграционных потоков прибытия и выбытия, рассмотрим нормированные значения количества прибывших в Центральный федеральный округ (ЦФО) РФ в 2001 г. по компонентам миграции.

Общее количество прибывших в ЦФО в 2001 г. по данным Росстата было равно 510 732 чел. Эта величина (по нашим расчетам) складывалась из компоненты «постоянная интенсивность по возрастам» (341 639 чел.), компоненты «миграция детей» (34 024 чел.) и компоненты «миграция студентов» (155 295 чел.). Если просуммировать эти количества прибывших по указанным компонентам, получим величину 530 959 чел., которая больше фактической величины прибывших в ЦФО в 2001 г. на 20 227 чел., что равно отрицательному значению компоненты «миграция в предпенсионном возрасте_2».

С содержательной точки зрения можно предложить два варианта интерпретации наличия отрицательных компонент в полученных результатах регрессионного анализа.

Во-первых, наиболее естественной гипотезой представляется следующая: компоненты миграции с отрицательными знаками представляют из себя количество потенциальных мигрантов, которые в последний момент отказались от планируемых миграционных перемещений.

Во-вторых, отрицательные компоненты миграции можно также интерпретировать как состоявшиеся миграционные перемещения людей, но не как постоянных (долгосрочных), а как временных мигрантов.

Выводы

В результате проведенного исследования установлено:

-

• для более точного анализа возрастных особенностей миграционных процессов необходимы методы выделения и количественной оценки нескольких возрастно-специфических компо

нент этих процессов, каждая из которых имеет устойчивую демографическую интерпретацию;

-

• содержательный смысл отдельных компонент миграции характеризует сложные социальнодемографические и экономические причины, которые в процессе формирования и реализации миграционных стремлений в математической форме характеризуют связанные совокупности семейных, общинных и этнических групп населения;

-

• подтверждена гипотеза о том, что, несмотря на разнообразие

российских территорий для населения страны, в целом действуют некоторые общие закономерности, обусловливающие возрастную специфику тех или иных миграционных перемещений населения;

-

• содержательно полученные кривые характеризуют устойчивые социально-экономические связи между возрастом мигрантов и формой кривых интенсивности соответствующих различным компонентам миграции;

-

• в целом по Российской Федерации средняя за 11 лет относительная ошибка составила всего -3,0% для прибывших мигрантов и -4,4% для выбывших мигрантов. Для всей совокупности территорий эта средняя ошибка также была невелика: -2,7% для прибывших мигрантов и -4,2% для выбывших мигрантов.

Все вышеизложенное позволяет считать, что результаты моделирования следует признать весьма успешными.

Список литературы Возрастные особенности миграции в субъектах Российской Федерации в 2000-2010 гг

- Рыбаковский Л.Л. Вопросы разработки регионального баланса трудовых ресурсов на перспективу//Использование трудовых ресурсов в районах Дальнего Востока: Сб. статей. -Хабаровск, 1965.

- Rogers A. and Little J.S. Parameterizing Age Patterns of Demographic Rates with the Multiexponential Model schedule//Mathematical Population Studies. -1994. -Vol. 4(3). -Рp. 175-195.

- Wilson Т. Model migration schedules incorporating student migration peaks//Demographic Research. -2010. -Vol. 23. -Art. 8. -Рp. 191-222.