Возрастные рентгеноанатомические изменения голеностопного сустава у больных с болезнью Эрлахера-Блаунта

Автор: Дьячкова Г.В., Человечкова А.А., Новикова О.С.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2003 года.

Бесплатный доступ

У 19 больных с болезнью Эрлахера-Блаунта изучены возрастные рентгеноанатомические изменения в костях, образующих голеностопный сустав. В качестве метода исследования использована полипозиционная рентгенография. Рентгенометрия большеберцовой, малоберцовой и таранной костей показала изменения лодыжечного коэффициента, коэффициента суставных поверхностей лодыжек и большеберцово-таранного коэффициента. Отмечен также хронический травматический эпифизиолиз дистальных ростковых зон берцовых костей. У больных с ранним типом течения болезни Эрлахера-Блаунта характерные рентеноморфологические изменения в костях, образующих голеностопный сустав, более выражены, что связано с ранней клинико-рентгенологической манифестацией заболевания.

Голеностопный сустав, болезнь эрлахера-блаунта, рентгенодиагностика

Короткий адрес: https://sciup.org/142120601

IDR: 142120601

Текст научной статьи Возрастные рентгеноанатомические изменения голеностопного сустава у больных с болезнью Эрлахера-Блаунта

Значительные анатомо-функциональные расстройства нижней конечности у больных с болезнью Эрлахера-Блаунта, возникающие вследствие укорочения и многокомпонентной деформации проксимального отдела большеберцовой кости [7, 8, 13], сопровождаются развитием патологических изменений в костях, образующих голеностопный сустав. На некоторые изменения рентгенологической картины в области голеностопного сустава у больных с болезнью Эрлахера-Блаунта (усиленная нагрузка на подтаранный сустав, пронация пяточной кости) указывается в работах Х.3. Гафарова [2, 3, 4, 5, 6].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Возрастные рентгеноанатомические изменения в костях, образующих голеностопный сустав, были изучены нами у 19-ти больных с болезнью Эрлахера-Блаунта в возрасте от 8 до 13-ти лет, разделенных на две группы в зависимости от типа течения заболевания. В первую группу вошли 13 больных с "врожденным" типом, во вторую - 6 больных с "приобретенным" типом.

По данным некоторых авторов [11, 14], в возрасте старше 8 лет в норме продольные размеры дистального эпифиза малоберцовой и внутреннего отдела эпифиза большеберцовой костей одинаковы; длина суставной поверхности медиальной лодыжки короче суставной поверхности латеральной лодыжки в 1,5-2 раза. Продольная ось голени совпадает с биомеханической осью, проходит через центр горизонтальной части суставной поверхности блока таранной кости, образуя с медиальной частью его большеберцово-таранный угол, равный 9092° [9, 14]. В связи с этим, нами в качестве критериев правильных взаимоотношений в голено- стопном суставе были предложены лодыжечный коэффициент (Н), коэффициент суставных поверхностей лодыжек (К), большеберцовотаранный коэффициент (L):

Н = m/n = 1, где n - длина дистального эпифиза малоберцовой кости до центра окостенения, m - длина внутреннего отдела эпифиза большеберцовой от ростковой зоны до центра окостенения;

К = t/b =2, где b - длина суставной поверхности медиальной лодыжки, t - длина суставной поверхности латеральной лодыжки;

L = N/M , где N - длина медиальной части горизонтальной суставной поверхности блока таранной кости от вершины большеберцово -таранного угла, М - длина латеральной части горизонтальной суставной поверхности блока таранной кости от вершины большеберцовотаранного угла.

По данным разных авторов, величина пяточно-таранного угла (угол, образованный на рентгенограммах в прямой проекции продольными осями пяточной и таранной костей) составляет от 15° до 30° [9, 12, 14]. Ширина костной вилки (суставной впадины) голеностопного сустава зависит преимущественно от угла, образованного на рентгенограмме в прямой проекции суставными поверхностями латеральной лодыжки и горизонтальной суставной поверхностью блока таранной кости. В норме он равен 120° [11].

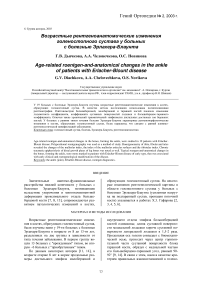

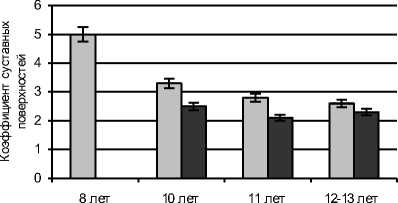

Рентгенометрия костей стопы и костей, образующих голеностопный сустав, показала, что лодыжечный коэффициент у больных с болезнью Эрлахера-Блаунта был меньше 1 (рис. 1а), а коэффициент суставных поверхностей лодыжек значительно превышал 2 (рис. 1б), что свидетельствует о нарушении оссификации внутренней лодыжки. Изменение анатомических взаимоотношений в голеностопном суставе связано с изменением распределения биомеханических нагрузок в дистальных отделах голени. В результате внутренней тор-сии в дистальном отделе наружная лодыжка смещается дистальнее и кпереди, а внутренняя, напротив, - проксимальнее и кзади. При этом биомеханическая ось конечности проходит кнутри от центра коленного сустава, через центры головки бедренной кости и голеностопного сустава [10] не перпендикулярно к горизонтальной части суставной поверхности блока таранной кости. Равнодействующая сил на нижнюю конечность проходит кнаружи от латеральной лодыжки [15] под углом к горизонтальной плоскости, открытым кнутри, что, по нашему мнению, способствует наибольшей нагрузке именно на этот отдел голеностопного сустава. За счет неравномерного распределения нагрузок, преимущественно на наружную лодыжку, медиальная становится менее нагружаемой. Это сопровождается несоответствием локального костного возраста в этой области и проявляется более поздним появлением ядер окостенения на верхушке. Однако было установлено, что в воз- растном аспекте лодыжечный коэффициент - величина непостоянная. Наименьшие значения его при "врожденном" типе течения заболевания наблюдались в 10 лет (0,64±0,23), при "приобретенном" - в 11 лет (0,84±0,05) (рис. 2). Наибольшее значение коэффициента суставных поверхностей берцовых костей у больных с "врожденным" типом течения заболевания наблюдалось в 8 лет (2,5±0,21), что значительно меньше, чем у больных с "приобретенным" в этом же возрасте (5,0±3,82) (рис. 3).

а б

Рис. 1. Рентгенограммы голеностопных суставов в прямой проекции: а) больной Г., 8 лет, со II стадией "врожденного" типа течения болезни Эрлахера-Блаунта, лодыжечный коэффициент 0,48; б) больной Г., 9 лет, с III стадией "врожденногоо" типа течения болезни Эрлахера-Блаунта, коэффициент суставных поверхностей лодыжек 4,0.

1,2

0,8

0,6

0,4

0,2

О;К

8 лет

10 лет 11 лет 12-13 лет

Возраст, годы «Врожденный» тип «Приобретенный» тип

Рис. 2. Возрастная динамика лодыжечного коэффициента у больных с болезнью Эрлахера-Блаунта в зависимости от типа течения.

Возраст, годы «Врожденный» тип «Приобретенный» тип

Рис. 3. Возрастная динамика коэффициента суставных поверхностей лодыжек у больных с болезнью Эрлахера-Блаунта в зависимости от типа течения.

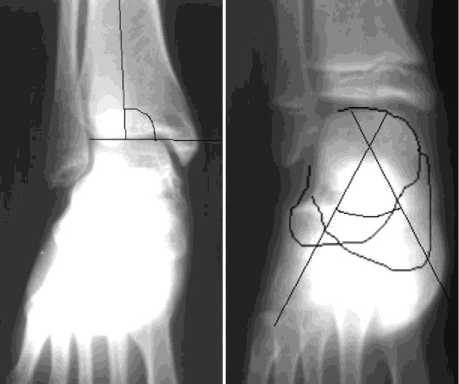

Кроме того, имелось значительное увеличение таранно-пяточного (рис. 4а) и большеберцово-таранного углов (рис. 4б), уменьшение угла, образованного суставными поверхностями латеральной лодыжки и горизонтальной частью суставной поверхности блока таранной кости (рис. 5а), большеберцово-таранного коэффициента, что свидетельствует о выраженной вальгусной деформации стопы и подвывихе блока таранной кости кнаружи.

Травматический эпифизеолиз дистальных ростковых зон берцовых костей (Сэлтер-1), чаще по наружному краю (рис. 5б), наблюдался только у больных с "врожденным" типом течения заболевания в 50% случаев. Возникновение травматического эпифизеолиза связано с нарушением распределения нагрузок в голеностопном суставе на фоне слабости ростковых зон и относительной прочности связочно-капсулярного аппарата [14, 15].

а б

Рис. 4. Рентгенограммы правых голеностопных суставов в прямой проекции: а) больного В., 12-ти лет, с V стадией "врожденного" типа течения болезни Эрлахера-Блаунта, большеберцово-таранный угол 96°; б) больной П., 8-ми лет, с IV стадией "врожденного" типа течения болезни Эрлахера-Блаунта, пяточнотаранный угол 40°.

б

Рис. 5. Рентгенограммы левых голеностопных суставов в прямой проекции: а) больного Б., 13 лет, с V стадией "врожденного" типа течения болезни Эрлахера-Блаунта; угол, образованный суставными поверхностями латеральной лодыжки и горизонтальной части блока таранной кости 98°; б) больного В., 12 лет, с V стадией "врожденного" типа течения болезни Эрлахера-Блаунта; угловая деформация дистальной зоны роста малоберцовой кости по наружному краю.

ВЫВОДЫ

У больных с "врожденным" типом течения болезни Эрлахера-Блаунта характерные рентгеноморфологические изменения в костях, образующих голеностопный сустав, (вальгусная деформация стопы, травматический эпифизеолиз дистальных ростковых зон берцовых костей, нарушение осси-фикации внутренней лодыжки) более выражены, что связано с ранней клинико-рентгенологической манифестацией заболевания и более длительным действием причинного фактора.