Впечатления туриста как результат взаимодействия с инокультурной средой

Автор: Александрова Анна Юрьевна

Журнал: Сервис в России и за рубежом @service-rusjournal

Рубрика: Теоретические аспекты экономики и туризма

Статья в выпуске: 3 (85), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуется феномен туристского опыта в контексте экономики впечатлений. Цель работы – раскрыть процесс формирования и развития туристских впечатлений. Выдвинута гипотеза о том, что туристские впечатления складываются у человека в результате взаимодействия с инонациональной культурой, которое носит стадиальный характер и определяется комплексом факторов. В статье дан широкий аналитический обзор научных подходов к определению, классификации, оценке, управлению туристским опытом в отечественной и зарубежной литературе. Представлены распространенные трактовки туристского опыта в философии, социологии/антропологии, экономике и маркетинге, географии, психологии. Отмечается явный перекос исследований в пользу экономики и маркетинга туристских впечатлений, и очевиден недостаток трудов, особенно отечественных, и проработанности проблематики в социологической, психологической, культурологической областях. Основное внимание в статье уделяется формированию туристского опыта посредством преодоления культурного шока. Культурный шок трактуется не как патологическое явление, а как нормальная реакция человека на пребывание в чуждой окружающей среде, позволяющая ему обогатить жизненный опыт. Приводятся признаки, типология, графическая модель культурного шока. Глубина и продолжительность культурного шока, переживаемого туристами, зависят от внутренних и внешних факторов. Среди них особый интерес представляют те факторы, которые несут туристскую специфику. К ним, в частности, следует отнести туристский опыт человека, вид туризма – массовый или индивидуальный, организованный или неорганизованный, стадию жизненного цикла туристской дестинации и пр. Особенно сильное влияние оказывают факторы глобализации и цифровизации. Их воздействие представляется неоднозначным. Сделан вывод о важности комплексного подхода в изучении туристских впечатлений.

Туризм, экономика впечатлений, культурный шок, глобализация, массовая культура

Короткий адрес: https://sciup.org/140244063

IDR: 140244063 | УДК: 338.48:316.728 | DOI: 10.24411/1995-042X-2019-10101

Текст научной статьи Впечатления туриста как результат взаимодействия с инокультурной средой

Введение. В последнее время понятие «впечатления» как потребительский опыт прочно вошло в научный оборот и стало одним из наиболее часто употребляемых в исследованиях в сфере туризма. Толчком к этому послужило появление концепции «экономики впечатлений» (в других переводах экономики ощущений / переживаний / желаний) Дж. Пайна и Дж. Гилмора (B.J. Pine II & J. Gilmore) как нового типа экономики (1998 г.), основанной на эмоциях человека [43]. Эта концепция лежит в русле смены общей экономической парадигмы: постепенного отхода от прежней абстрактной теоретической модели – гипотетического человека Homo economicus (с лат. «человек экономический»), руководствующегося исключительным мотивом максимизации получаемой выгоды / прибыли, к полнокровному реальному человеку, чьи экономические решения не являются абсолютно рациональными. Потребительское поведение несет отпечаток не только экономической среды. Оно формируется под влиянием ощущений человека, а также действия ряда внешних факторов: этнонациональных, культурологических, морально-этических и др., сильно усложняющих его природу. Другими словами, в эволюции современной мировой экономической мысли прослеживается тренд к усилению гуманистического начала. Экономика все теснее смыкается с социальными науками: социологией, психологией и др.

Туризм является важной частью, если не ядром экономики впечатлений. Неслучайно задолго до ее возникновения в специальной литературе индустрию туризма нередко называли индустрией впечатлений.

Происходящая смена экономической метапарадигмы, в эпицентре которой находится экономика впечатлений в целом и ее частный случай экономика туристских впечатлений, с новой силой актуализирует вопрос о науке о туризме. Но дискуссия должна вестись не о названии, что является второстепенным делом (каких только названий не было уже предложено – туристика, туризмология, ту-ризмоведение и пр. – и сколько копий сломано на этой почве), а по сути, о путях ее формирования, потому что науки о туризме пока не существует. Есть разрозненные научные направления и отраслевые знания, находящиеся под воздействием центробежных сил и тяготеющих к их «материнским» наукам – экономике, географии, истории и т.п. Прав известный польский географ С. Лишевский, говоря о том, что даже междисциплинарная платформа для исследований в сфере туризма до сих пор не создана, не говоря уже о науке [40]. Для ее (платформы) возникновения нужны сквозные темы, позволяющие перейти со временем к центральному вопросу о едином предмете исследований в сфере туризма, если таковой вообще имеется. В качестве одного из стержней, вокруг которого могла бы оформиться сквозная тема, есть все основания рассматривать Человека, его деятельность и связанные с ней ощущения и переживания при подготовке, во время и после окончания туристской поездки. Движение в этом направлении может задать экономика туристских впечатлений.

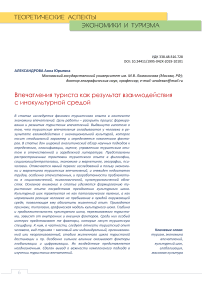

Методологическая основа исследования. После выхода в свет монографии Дж. Пайна и Дж. Гилмора «Экономика впечатлений» поднялась волна отечественных и зарубежных публикаций на тему потребительского опыта (рис. 1). Данное в монографии описание новой рыночной реальности, в которой впечатления становятся особым экономическим предложением, продуктом, торгуемым на рынке со значительно более высокой добавленной стоимостью, нежели сырье, товары или услуги, и в которой существует необходимость создавать / производить впечатления совместно с потребителем, т.е. потребность в сотворчестве, задало генеральную направленность исследований туристских впечатлений.

Рис. 1 – Динамика публикационной активности по ключевому слову «customer experience» в крупнейшей международной библиографической базе данных «Scopus» (cост по [26, с. 47])

Ris. 1 – Dynamics of publication activity by the keyword «customer experience» in the largest international bibliographic database «Scopus»

Многочисленную и многоаспектную научную литературу, посвященную туристским впечатлениям, условно можно разделить на несколько групп в зависимости от постановки проблемы. Многие авторы обращаются к понятийному аппарату, вносят вклад в разработку концептуальных, теоретико-методологических основ исследования.

В английском языке в слово «Experience» вкладывается разный смысл: опыт, впечатление, переживание, приключение, событие, знание, навык. В русском языке под впечатлением часто понимается «образ, отражение, след, оставляемый в сознании человека окружающими предметами, лицами, событи-ями»1. В экономике впечатлений авторы пользуются всеми этими трактовками. Так, И. Тусядиах и Д.Р. Фезенмайер определяют туристский опыт как социальный феномен, неотъемлемую часть жизненного опыта человека, интерпретируемого с точки зрения влияния окружающей среды, социальных инсти- тутов и деятельности самого актора [51, c. 24].

В философской науке распространено представление о туризме как разновидности эскапизма – бегства от действительности, чтобы обрести веру в себя. Турист стремится вырваться из рутины, серой обыденности, прикоснуться к чему-то неизведанному. Получить новый опыт – в этом состоит главная его цель, а окружающий «мир предназначен возбуждать, наслаждать, изумлять, служить для практикования «техник себя»» [5, с. 79]. Мотивация побега из реального, упорядоченного мира, который не устраивает человека, а по сути, от самого себя, движущая туристом, ведет, по мнению специалистов, к «разрушению онтологического базиса путешествия» и превращению туризма в его симулякр, двойника, с выхолощенным содержанием [6, с. 41].

В социологии / антропологии проблематика туристского опыта поднимается, в частности, в рамках дискурса о потреблении как особом роде социальных практик. Современным потребителем движет не жажда материального обогащения, а страсть к новым ощущениям, которую он удовлетворяет в турпоездках [4, с. 120]. По мнению Т.И. Черняевой, потребительство (консюмеризация) в туризме начинается «тогда, когда стандартизация услуг плавно перетекает в стандартизацию впечатлений и опыта» [24, с. 120].

Развивая идеи видного представителя французской школы позитивной антропологии А. ван Генепа и теорию лиминальности В. Тернера применительно к туризму, современные социологи рассматривают туристов в качестве лиминалов («пороговых людей»), находящихся в переходном состоянии, связанном со сменой их социального статуса, ценностей и норм, самосознания. По мысли Н. Грабурна, с момента подготовки к турпоездке и до возвращения домой из путешествия человек получает опыт лиминальности [35; 54]. Вопрос о том, как именно он приобретается остается пока открытым. Другие исследователи считают, что опыт возникает в результате взаимодействия туристов и дестинаций. Места назначений – это «театры», в которых происходят события, а туристы являются актерами, играющими «туристскую роль» [50]. В литературе также высказывается мнение о важности экономико-антропологического подхода в исследованиях туризма в эпоху экономики впечатлений [7].

В экономике и маркетинге получили распространение два подхода к определению потребительского опыта (впечатления) как продукта или его атрибута [15; 17; 25 и др.], с одной стороны, и как процесса и результата взаимодействия потребителя со внешними средами [1; 8; 12 и др.] – с другой. Например, А.Р. Уолс и др. констатирует, что туристы эпохи постмодерна, как и другие потребители, становятся со-производителями и создают продукт-впечатление, вступая в отношения с окружающей средой, компаниями и другими туристами [52, с. 20].

Большинство маркетологов до сих пор сфокусированы на функциональных и технических аспектах предоставления услуг, в частности туристских. Они изучают мнения потре- бителей о качестве обслуживания и степени их удовлетворенности. В этих целях используется метод ServQual (от Service Quality), позволяющий сравнить восприятие услуги с ожиданиями клиента по пяти параметрам и получить оценку качества сервиса. Однако в последнее время растет число тех исследователей, которые переключились на четырехмерную модель деятельности человека в процессе постановки впечатлений, предложенную Дж. Пайном и Дж. Гилмором. Они выделили разные виды потребительского опыта, приобретаемые клиентом в процессе развлечений (entertainment), обучения (education), ухода от реальных проблем (escapism), а также эстетического свойства (esthetics), и объединили их под общим названием «4E». Их сочетание зависит от характера участия клиента (активное – пассивное) и степени его вовлеченности (погружение – поглощение) в постановку впечатлений. Позднее A.M. Фиор и др. дополнили эту модель элементами «4Р»: свойства (properties), презентация продукта (product presentation), рекламные средства (promotional applications) и люди (people) [33].

М.В. Кобяк и др. адаптировали модели «4E» и «4Р» к сфере туризма и гостеприимства. Они приводят примеры формирования образовательного, эстетического, развлекательного опыта у путешественников, а также опыта ухода от проблем в секторах размещения, питания и собственно туризма [13]. Другие исследователи, опираясь на модель «4E», рассматривают «незабываемые туристские впечатления» как детерминанту экономического поведения туриста в будущем (зная туристский опыт человека, можно прогнозировать его предпочтения и потребительский выбор) и решающий фактор его удовлетворенности и лояльности, а также повторных визитов [27; 29; 31 и др.]. Особый научный интерес представляют шкалы оценки «незабываемых туристских впечатлений» [38], поскольку эмпирические исследования всего того, что предшествовало возникновению «незабываемых туристских впечатлений» и их послед ствий, проводятся редко.

Проблематика, в последнее время привлекающая растущее внимание экономистов и маркетологов в сфере туризма, – зависимость туристских впечатлений от имиджа страны / дестинации. С усилением конкуренции на туристском рынке приходит осознание очевидного факта, что конкурентоспособность дестинации зависит от того, сможет ли она вызвать у посетителей «незабываемые туристские впечатления» [9 и др.]. Под дестина-цией понимаются разного масштаба территории от населенного пункта до целой страны. В случае с имиджем страны он оказывает сильное влияние на иностранных туристов и их решение о поездке [55], однако эмпирические исследования этой зависимости до последнего времени отсутствовали. Лишь недавно разработанная математическая модель позволила установить соотношение между имиджем страны и имиджем дестинации более низкого иерархического уровня, с одной стороны, намерением повторно посетить эту дестина-цию – с другой и «незабываемыми туристскими впечатлениями», которые выполняют функцию посредника, – с третьей стороны [53].

Особый пласт маркетинговой литературы посвящен вопросам разработки стратегий развития туризма в условиях экономики впечатлений. Эти работы сфокусированы на управлении туристским опытом: усилении туристских впечатлений, их улучшении, в отдельных случаях диверсификации, – нежели на развитии турпродукта в классическом его понимании. В них преимущественно рассматриваются инновационные бизнес-стратегии предприятий туриндустрии – средств размещения [10; 23 и др.] и ресторанов [18; 20 и др.]. Обсуждаются также матричные модели нового поколения для разработки стратегии роста туристской дестинации. Они позволяют прогнозировать развитие нишевого или массового рынка туризма с использованием сценарного подхода – в зависимости от того, как будет меняться продукт дестинации, т.е. чув- ства и ощущения туристов при ее посещении. В одних ситуациях оптимальными будут считаться управленческие решения, направленные на усиление эмоций путем их концентрации, в других – наоборот приоритетом станет диверсификация впечатлений [30; 34].

Среди экономических и маркетинговых трудов по туризму нельзя не отметить весьма многочисленную группу работ, в которых освещаются разные аспекты развития специальных видов туризма – культурного, производственного, религиозного, гастрономического, винного, сельского, медицинского, семейного, гольф и др. – с позиций экономики впечатлений [16; 19; 21; 22; 28; 42 и др.].

В географии исследования сфокусированы на связях, возникающих между туристским опытом и географическим пространством. Сформировать позитивный туристский опыт и получить долговременный экономический эффект от туристской деятельности позволяет концептуальное туристское пространство, «в котором все его компоненты объединены и подчинены одной общей теме, а стратегия его развития строится на формировании туристского впечатления на основе сочетания традиционной туристской инфраструктуры и нематериальной компоненты – туристской легенды (или их группы) и/или истории (сто-рителлинга)» [3, с. 12]. Туристский опыт приобретается на всех этапах путешествия в пространстве: при его подготовке в месте постоянного проживания туриста, на территориях, которые он проезжает транзитом по пути следования к основному месту назначения, во время пребывания в туристской дестинации и на обратном пути домой. Он обладает свойством накапливаться со временем [2; 32]. Нередко географы, для которых путешествия являются образом жизни, делятся личными впечатлениями от увиденного, возрождая некогда популярный жанр путевых заметок [11].

В психологии под туристским опытом понимается личное событие, произошедшее в прошлом и связанное с путешествием, оказавшее достаточно сильное эмоциональное воздействие на человека, чтобы войти в его долговременную память [39, c. 15]. Воспоминания могут выступать как «накопитель опыта», т.е. играть пассивную роль, или наоборот служить толчком к активным действиям индивида [47]. С. Райан полагает, что положительный и запомнившийся туристский опыт не просто свидетельствует об удовлетворении потребностей человека, сколько о возникновении у него желаний и фантазий [46], поскольку в сознании туриста впечатления хранятся в виде историй и воспоминаний, которыми он охотно делится.

В психологии туризма большое внимание уделяется эмоциям человека, связанным с путешествиями. Этим душевным состояниям, развивающимся благодаря отношениям между людьми, свойственны уникальность, ошеломительность, произвольность возникновения, опосредованность невербальными контактами, преимущественно пассивное переживание личностью и некоторые другие признаки [14]. Для характеристики эмоциональности психологи прибегают к специальным оценочным шкалам, в первую очередь к таким распространенным, как Шкала позитивного и негативного аффекта PANAS Д. Уотсона, Л. Кларка и А. Теллегена (1988 г.), модель эмоциональных состояний PAD А. Мехрабиана – Дж.А. Рассела (1974 г.), Шкала дифференциальных эмоций DES К. Изарда (1977 г.) или Колесо эмоций Р. Плутчика (1980 г.). Однако в исследованиях туризма эти хорошо зарекомендовавшие себя методики давали сбой и приводил к очевидным ошибкам: классические шкалы не могли уловить всей сложной палитры эмоций туристов. Со временем они были нужным образом адаптированы [37; 48 и др.].

Обзор литературы по туристскому опыту показал, что существует явный перекос исследований в пользу экономики и маркетинга туристских впечатлений. Очевиден недостаток трудов, особенно отечественных, и проработанности проблематики в социологической, психологической, культурологической обла- стях. Задача настоящего исследования – восполнить существующий пробел.

Полученные результаты. Исследования туристского опыта, как в нашей стране, так и за рубежом, сфокусированы на положительных эмоциях, эффекте «WOW», «незабываемых туристских впечатлениях». Однако ощущения человека от соприкосновения с инородной культурной средой не всегда столь радужные. Даже короткое пребывание за границей может привести к депрессии, психическим расстройствам, враждебному отношению к местному населению.

Туристы нередко испытывают культурный шок – «конфликт двух культур на уровне индивидуального сознания, т.е. конфликт старых и новых культурных норм и ориента-ций»2. Носителями старых культурных норм и ориентаций являются сами туристы, покидающие на время привычное для них общество. Новое же для них связано с обществом, в которое они прибывают. Шок возникает тогда, когда ожидания туриста не совпадают с реальностью, когда он теряет социальные ориентиры из-за различий в культуре и не знает, как себя вести в незнакомой среде. Турист лишается внутреннего равновесия и не может психологически адаптироваться к новым условиям, а слово «шок» прочно входит в его повседневную лексику.

Признаки культурного шока весьма разнообразны: рассеянный взгляд вдаль, разочарование, раздражительность, неадекватное поведение, беспокойство, бессонница, самоизоляция, усталость, потеря аппетита, чрезмерное потребление алкоголя, дезориентация, боязнь физического контакта с представителями местного сообщества, тревога о здоровье и безопасности, неудержимое желание вернуться домой и пр. Степень культурного шока среди туристов также может быть разной – от смущения, неуверенности и чувства растерянности из-за оторванности от близких и друзей до ощущения бессилия, депрессии и даже отталкивания чужой культуры с ее бытом, нормами поведения и образом жизни.

Многие специалисты обращались к типологии культурных шоков. Наиболее распространенными являются следующие типы шоков [45, с. 216]:

-

- ролевой, возникающий из-за недостаточной осведомленности о правилах поведения в новых условиях;

-

- языковой – из-за проблем в общении на иностранном языке;

-

- «культурная утомляемость» вследствие необходимости постоянной адаптации к инокультурной среде;

-

- «шок перехода» от старой к новой обстановке, где все устроено не так, как дома;

-

- «обратный культурный шок» после возвращения домой из-за границы и необходимости привыкать к обычной жизни.

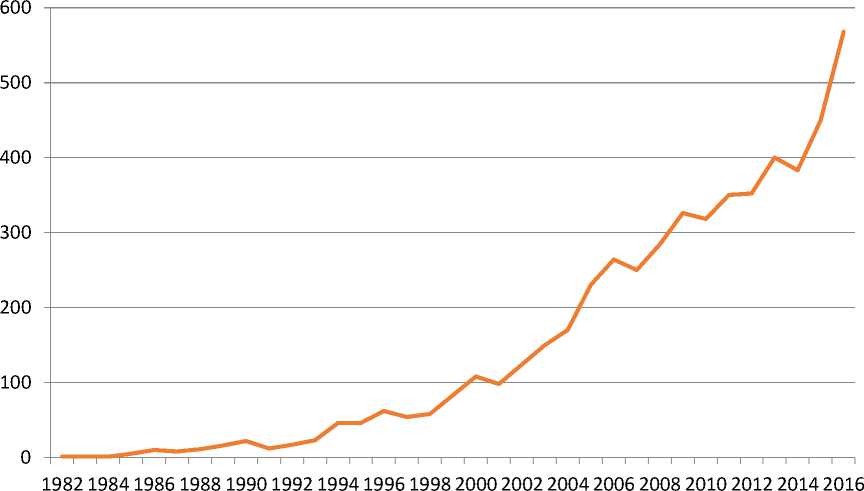

В середине 1950-х годов была предложена графическая U-образная модель для описания межкультурной адаптации и выделены четыре ее этапа [41]. Спустя полвека она не потеряла актуальности и может быть использована применительно к туризму, хотя и нуждается в ряде уточнений. Имеет смысл иным образом подойти к анализу графика.

Прежде всего при взгляде на кривую обращают на себя внимание три точки А, В и С, согласующиеся с тремя главными эмоциональными состояниями туриста при посещении туристской дестинации (рис. 2). Между ними располагаются два участка кривой – нисходящий и восходящий, отражающие направленность в развитии отношения туриста к инокультурной среде.

Точка А соответствует первым межкультурным контактам туриста, когда он переживает душевный подъем, его переполняет чувство восторга. Турист проявляет интерес к окружающей действительности и пытается активно взаимодействовать с внешним миром. Однако, чем больше он открывается и вступает в контакт с местным населением, тем чаще он ощущает дискомфорт из-за различий в культурных традициях и практиках. Турист сталкивается с культурным шоком, степень которого нарастает. Он постепенно оказывается в точке В – на «дне падения-неудовлетворенности», испытывая сильные негативные эмоции. Снижается интерес к жизни. Особенности инокультуры вызывают раздражение и враждебное отношение. При этом обостряется сознание собственного национального превосходства. В отдельных случаях человек способен на суицид.

Время пребывания за границей

Рис. 2 – U-образная кривая адаптации туриста к инокультурной среде: А, В, С – критические точки адаптации; I, II, III – конфигурация кривой в зависимости от глубины культурного шока.

Ris. 2 – The Tourist Cultural Adjustment U-Curve: A, B, C – crucial points of adjustment; I, II, III – curve configuration depending on the depth of the culture shock

Посредством внутреннего кризиса турист начинает приспосабливаться к новым условиям. Сглаживается напряженность в общении с местными жителями, но еще сохраняется некоторая его обособленность. По мере более пристального знакомства с туристской дестинацией происходит вторичное ее открытие. Формируется ровное отношение к местному населению. Приходит более глубокое понимание элементов «чужой» культуры и ее отличие от родной. Турист готов снова восхищаться окружающей действительностью, но на другом уровне восприятия. Таким образом на графике турист оказывается в точке С. Цикл его адаптации считается завершенным.

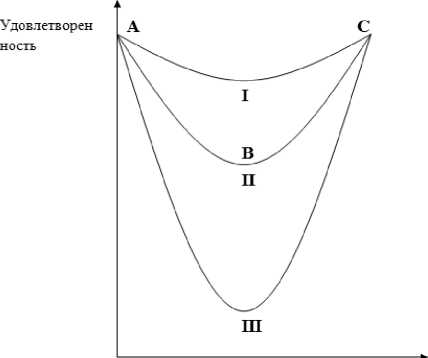

Со временем U-образная кривая была трансформирована в W-образную (рис. 3) [36]. Новая модель повторила прежнюю в части стадий восприятия человеком «чужой» культуры и психической реакции на нее, но вместе с тем учла, что после возвращения на родину он вынужден вновь адаптироваться, теперь уже к родной культуре. Причем эта адаптация также происходит через преодоление шока -«шока возвращения». W-образный график обычно применяется для описания ощущений репатриантов, когда они приспосабливаются к жизни на родине. В сфере туризма эта кривая также может быть использована. Но отличие состоит в том, что «шок возвращения» возникает у туриста не потому, что он отвык от родной культуры и уже считает некоторые ее черты странными и непривычными, а от погружения в «серые будни». Именно контраст между свободной, праздничной, беззаботной жизнью во время отпуска, с одной стороны, и рутиной, неизбежностью выполнения повседневных дел, разного рода обязанностями - с другой, порождают потребность в реадаптации туриста.

Рис. 3 – W-образная модель адаптационного процесса (по Gullahorn J., Gullahorn J.)

Ris. 3 – W-curve Model of the Adaptation Process (by Gullahorn J., Gullahorn J.)

Вернемся к U-образному графику на рис. 2. Его конкретная форма зависит от многих факторов. Одни туристы сложно и долго адаптируются, ощущая сильный культурный шок даже при краткосрочной поездке (на рисунке соответствует III), у иных - восприятие сглажено (I). Форма графика также меняется со временем. Условно факторы, влияющие на скорость смены психологических стадий общения туриста с инокультурой и определяющие глубину кризиса восприятия, можно разделить на две группы: внутренние и внешние. Каждая из этих групп включает несколько подгрупп.

Например, к внутренним факторам относятся социально-демографические и психологические особенности человека. Приспособляемость к чужой культурной среде зависит от:

-

- пола (мужчины лучше осваиваются в

незнакомой обстановке),

-

- возраста (молодежь легче приспосаб

ливается),

-

- образования (чем выше уровень образования, тем больше человек готов к восприятию инокультуры),

-

- социальной принадлежности туриста (чем ниже положение, тем труднее

протекает процесс адаптации) и др.

Большую роль играют психологические факторы, такие как индивидуальный склад личности, настрой человека и его ожидания от поездки, психологическая подготовленность к путешествию, опыт в туризме и др. Особое значение имеет готовность человека к приключениям и риску. В зависимости от нее С. Плог выделил два полярных психографических типа туристов: аллоцентрики – первооткрыватели и психоцентрики, склонные к домоседству, и промежуточную, самую многочисленную группу среднецентриков, сочетающих черты первых двух типов. Они различаются среди прочего географией путешествий [44].

Группа внешних факторов также является весьма широкой. В ней, как и среди внутренних факторов, можно выделить те из них, которые являются общими, не несут туристской специфики и действуют при любых поездках, включая эмиграцию. К их числу, например, относится социально-экономическая и политическая стабильность в стране пребывания, характер отношений между отправляющим и принимающим государствами (наличие или отсутствие конфликтов и пр.), доброжелательность или враждебный настрой местного населения к приезжим и пр.

Сам факт пересечения государственной границы, даже «прозрачной», т.е. как таковой, у многих людей вызывает дискомфорт. Некоторые из них вовсе отказываются от поездки за границу, опасаясь различий между странами в языке, культуре, национальных денежных единицах, политических и идеологических установках. Этот психологический феномен известен как «функциональная дистанция» (functional distance), или добавленная психологическая дистанция. Существующие реальные межгосударственные различия, безусловно, являются еще одним важным внешним фактором, но в данном случае важно распространенное представление о них среди людей. Например, американоканадская граница психологически отдаляет объекты, находящиеся на территории Канады, для жителей штата Огайо почти в 9 раз, штата Индиана - более чем в 16 раз. Для жителей штата Нью-Йорк добавленная психологическая дистанция составляет 3526 км, несмотря на то что штат имеет с Канадой общую границу протяженностью 716 км [49].

К внешним специальным, туристским факторам следует отнести вид туризма. Главным образом это касается организованных массовых туров, с одной стороны, и индивидуальных, особенно приключенческих, экстремальных, – с другой. В первом случае турфирмы и их представители на местах (гиды и пр.), а также сама туристская группа выступают своего рода буферами между каждым туристом в отдельности и окружающей средой. Такую изоляцию туристов, пожалуй, в максимальной степени обеспечивают курорты анклавного типа, например, в африканских странах. Россиянам больше известен их турецкий аналог – курорты, работающие по модели «все включено». Что касается индивидуальных туристских поездок, они предполагают более тесное взаимодействие с представителями «чужой» культуры, в частности, при набирающем популярность размещении через систему AirBnB.

Кроме того, характер межкультурных коммуникаций зависит от стадии жизненного цикла туристской дестинации, которые различаются численным соотношением туристов и местного населения. На начальном этапе, когда дестинация только открывается туризму, она принимает незначительный туристский поток. Местное население включается в туристское обслуживание, начинает получать первые экономические выгоды и демонстрирует заинтересованность в приеме туристов. Эту стадию еще называют «эйфория». По мере роста туристского потока меняется отношение местного населения к туристам. Мы являемся свидетелями многочисленных примеров того, как превышение предельной пропускной способности дестинаций в условиях сверхтуризма (Барселона, Венеция, Дубровник и др.) при- водит к социальным конфликтам и туризмо-фобии.

На отношения «гость – хозяин», а следовательно впечатления туриста от поездки, влияет также продолжительность туристского сезона – круглогодичный или короткий, после которого местное население может отдохнуть от наплыва «праздной публики». В настоящей статье лишь вскользь затронуты вопросы о реакции местного населения на развитие туризма. Они являются чрезвычайно важными и требуют специального обстоятельного изучения.

Особо следует остановиться на влиянии двух процессов – глобализации и цифровизации – на психоэмоциональную составляющую современного туризма. Глобализация усиливает экономическую и культурную взаимозависимость в мире. Она ведет, если не к культурной гомогенизации, то, по крайней мере, к культурной гибридизации, когда в существующие культурные практики активно проникают «чужие», «иноземные» элементы. Следовательно, туристы могут легче адаптироваться в инокультурной среде и меньше подвержены культурным стрессам во время поездок за рубеж. Этому также способствует развитие IT-технологий, средств связи, транспорта и расширение социальных и экономических обменов.

Новая генерация потребителей демонстрирует отличную от прежней модель поведения. Они самодостаточны и глобально ориентированы. Как отмечалось выше, меняется образ жизни современного человека. Наивысшей ценностью для него становится мобильность. «Человечество превращается в общество скитальцев» [14, с. 25]. (Привычное содержание понятия «туризм» размывается и нуждается в переосмыслении. Но это проблематика для будущих исследований). Такие туристы гиперактивны. Они стремятся как можно больше увидеть, купить, попробовать, запечатлеть на память… В этом калейдоскопе активностей турист как бы скользит по поверхности, а погружение в «культурную пучи- ну» массово замещается «эффектом присутствия», который проявляется чаще всего в стандартном фотографировании на фоне той или иной «визитной карточки» туристской де-стинации типа «Я и Эйфелева башня» для последующей демонстрации по возвращении домой. Туристы охвачены страстью коллекционирования впечатлений, подменяющей творческую компоненту путешествия.

«Скитаясь» таким образом от места к месту, человек испытывает нарастающее разочарование. Незнакомые, впервые посещаемые места вызывают у него ощущение «дежа вю», становятся до боли узнаваемыми в силу всеобщей стандартизации. Не последнюю роль в этом играют турбизнес и органы управления туристский дестинацией (destination management organization, DMO), которые используют отработанные технологии представления местной культуры туристам. Чем больше дистанция между культурами, тем сильнее упрощаются чужие культурные коды и смыслы в туристских программах вплоть до китча. Так появилась, например, церемония приема в пионеры китайских туристов на родине Ленина, следующих по Красному маршруту. В результате окружающая действительность превращается в туристскую аттракцию, мифологизируется, и созданная для туристов псевдореальность не имеет уже ничего общего с действительностью. Все это вкупе порождает быстрое разочарование в тех впечатлениях, которые туристы получают.

Заключение. Туристские впечатления, их суть, формирование, накопление и прочие аспекты, вызывают большой научно практический интерес и стали предметом широкого дискурса в нашей стране и за рубежом. Туристский опыт изучается в философии, социологии, экономике, географии, психологии и других дисциплинах. В специальной литературе выдвинуто много гипотез, концепций, идей; мейнстрим в этой научной области отсутствует. В исследованиях преобладает проблематика экономики и маркетинга туристских впечатлений. Отмечаются попытки инте грации научных знаний, особенно в части методического аппарата. Так, экономисты и маркетологи нередко прибегают к психологическим методам оценки эмоций.

Впечатления туристов от поездки формируются в результате взаимодействия с инокультурной средой. Этот процесс носит стадиальный характер, со спадами и подъемами и сопряжен с кризисом отношений «гость»-«хозяин» в виде культурного шока, который может испытывать как одна, так и другая сторона. Если раньше культурный шок рассматривался исключительно как патологическое явление, то сегодня его трактовка меняется. Это нормальная реакция человека на пребывание в чуждой окружающей среде, позволяющая ему обогатить жизненный опыт.

Комплекс факторов определяет глубину культурного шока, переживаемого туристом. Среди них особый интерес представляют те факторы, которые несут туристскую специфику. К ним, в частности, следует отнести туристский опыт человека, вид туризма – массовый или индивидуальный, организованный или неорганизованный, стадию жизненного цикла туристской дестинации и пр.

Особенно сильное влияние оказывают факторы глобализации и цифровизации. Их воздействие представляется неоднозначным. С одной стороны, высокая мобильность населения и глобальная ориентированность способствуют сглаживанию культурного шока в путешествии. С другой стороны, всеобщая стандартизация, а также поверхностное ознакомление с культурными достопримечательностями порождают среди туристов неудовлетворенность и лишь усиливают жажду новых впечатлений. Таким образом психоэмоциональный кризис, который прежде туристы переживали в поездке в результате оторванности от привычных устоев жизни, при соприкосновении с «чужой» культурой, теперь наоборот является следствием недостатка новых, свежих впечатлений. Это объясняет высокий спрос на аутентичность среди туристов, и в результате, неизбежность вновь адаптироваться к инокультуре со всеми вытекающими последствиями.

Туристские впечатления – очень сложный объект исследований, который только начал приоткрываться ученым и практикам. Дальнейшее его изучение требует комплексного подхода, усилий специалистов разных областей знаний.

Список литературы Впечатления туриста как результат взаимодействия с инокультурной средой

- Агамирова Е.В., Лапочкина В.В. Экономика впечатлений: танец в парке // Современные проблемы сервиса и туризма. 2014. Т. 8, № 2. С. 50-59. DOI: 10.12737/10804.

- Александрова А.Ю. Новейшее представление о сфере туризма как системе // Современные проблемы сервиса и туризма. 2014. № 1. С. 24-38.

- Афанасьев О.Е., Афанасьева А.В. Туристские легенды как составляющая экономики впечатлений и процесса формирования опыта путешествий // Современные проблемы сервиса и туризма. 2019. Т. 13, №. 2. С. 7-20. DOI: 10.24411/1995-0411-2019-10201.

- Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. М.: Весь мир, 2004. 188 с.

- Волков В.Н. Туризм в эпоху постмодерна // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2012. № 1. С. 77-86.

- Волков В.Н. Туризм как ускользание от бытия // Вестник Марийского государственного университета. 2012. № 10. С. 39-42.

- Воронкова Л.П. Экономика впечатлений – новый этап в исследованиях туризма // Экономика и управление: проблемы, решения. 2017. Т. 2, № 2. С. 10-14.

- Джанджугазова Е.А. Очень нужна фиолетовая корова // Российские регионы: взгляд в будущее. URL: http://futureruss.ru/new_economics/wow_economics/ochen-nuzhna-fioletovayakorova.html (Дата обращения: 06.08.2019).

- Долгова И.В. Возможности применения маркетинга впечатлений в продвижении территории: теоретические и практические аспекты // Экономика, предпринимательство и право. 2018. Т. 8, № 2. С. 95-110. DOI: 10.18334/epp.8.2.39087.

- Зайнуллина Т.Г. Использование инструментария экономики впечатлений для продвижения гостиничного продукта // Journal of Economic Regulation. 2017. Т. 8, № 3. С. 71-76. DOI:10.17835/2078-5429.2017.8.3.071-076.

- Зырянов А.И., Зырянова И.С. Канадские заметки // География и туризм. 2018. № 2. С. 143-154.

- Кедрова Е.В., Кицис В.М. Тренды покупательского поведения как основа продвижения туристского продукта // Современные проблемы сервиса и туризма. 2019. Т. 13, № 2. С. 21-33. DOI: 10.24411/1995-0411-2019-10202.

- Кобяк М.В., Ильина Е.Л., Латкин А.Н. Особенности развития экономики впечатлений в индустрии гостеприимства и туризма // Российские регионы: взгляд в будущее. 2015. Т. 2, №3. С. 27-36.

- Колодий Н.А. Экономика ощущений и впечатлений в туризме и менеджменте. М.: Юрайт, 2018. 326 с.

- Лапочкина В.В. Особенности экономики впечатлений в период конъюнктурных изменений на примере рынка туризма: российский опыт // Сервис в России и за рубежом. 2014. №9(56). С. 150-160. DOI: 10.12737/10804.

- Лебедева С.А. Этимология понятия «гастрономический туризм» и его соотношение с концепцией «экономика впечатлений» // Проблемы, опыт и перспективы развития туризма, сервиса и социокультурной деятельности в России и за рубежом: Мат. V Междунар. науч.-практ. интернет-конф. Чита: Забайкальский гос. ун-т, 2018. С. 125-130.

- Новичков Н.В. О некоторых аспектах развития туризма как части креативной экономики и экономики впечатлений // Сервис в России и за рубежом. 2013. № 8(46). С. 113-121.

- Петренко Е.С. Традиционное застолье: экономика впечатлений выведет рестораны из кризиса // Креативная экономика. 2009. № 3. С. 132-138.

- Румянцев Е.К. Совершенствование менеджмента предприятия: экономика впечатлений как инновационный подход в управлении лояльностью потребителя // Социально-экономические явления и процессы. 2014. Т. 9, № 12. С. 185-187.

- Соломина И.Ю. Репрезентации инноваций в ресторанном бизнесе как фактор развития экономики впечатлений // Современные проблемы сервиса и туризма. 2019. Т. 13, № 2. С. 66-78. DOI: 10.24411/1995-0411-2019-10206.

- Сущинская М.Д. Развитие модели туризма впечатлений в культурном туризме // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 2012. № 2(74). C. 99а-103.

- Тимофеева Л.С., Стрельникова А.А., Вагапова Ф.Г. Экономика впечатлений как фактор развития ювелирного туризма // Современные проблемы сервиса и туризма. 2019. Т. 13, № 2. С. 79-91. DOI: 10.24411/1995-0411-2019-10207.

- Чахова Д.А. Кемпинги как новый формат услуги в рамках концепции экономики "впечатлений" // Микроэкономика. 2015. № 1. С. 97-100.

- Черняева Т.И. Туристическое потребление: стандартизация впечатлений // Журнал социологии и социальной антропологии. 2009. Т. 12, № 3. С. 116-127.

- Шаврина А.В., Ашкинадзе Я.А. Маркетинговые стратегии формирования туристских впечатлений // Известия Сочинского государственного университета. 2015. № 2(35). С. 116-120.

- Юлдашева О.У., Фокина О.В., Семенов Р. Маркетинг покупательского опыта: исследование феномена и подход к его оценке // Человеческий капитал и профессиональное образование. 2017. № 4(24). С. 46-54.

- Agapito D., Pinto P., Mendes J. Tourists' memories, sensory impressions and loyalty: In loco and post-visit study in Southwest Portugal // Tourism Management. 2017. Vol. 58. P. 108–118.

- Albayrak T., Herstein R., Caber M., Drori N., Bideci M., Berger R. Exploring religious tourist experiences in Jerusalem: The intersection of Abrahamic religions // Tourism Management. 2018. № 69. Р. 285–296.

- Barnes S. J., Mattsson J., Sørensen F. Remembered experiences and revisit intentions: A longitudinal study of safari park visitors // Tourism Management. 2016. Vol. 57. P. 286–294.

- Benur A.M., Bramwell B. Tourism product development and product diversification in destinations // Tourism Management. 2015. Vol. 50. P. 213–224.

- Chandralal L., Rindfleish J., Valenzuela F. An application of travel blog narratives to explore memorable tourism experiences // Asia Pacific Journal of Tourism Research. 2015. Vol. 20, Iss. 6. P. 680–693.

- Cooper C., Hall C.M. Contemporary Tourism: An International Approach. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2008. 377 p.

- Fiore A.M., Niehm L., Oh H., Jeong M., Hausafus C. Experience Economy Strategies: Adding Value to Small Rural Businesses // Journal of Extension. 2007. Vol. 45. Iss. 2. URL: https://www.joe.org/joe/2007april/iw4.php (Дата обращения: 27.07.2019).

- Gardiner S., Scott N. Destination Innovation Matrix: A framework for new tourism experience and market development // Journal of Destination Marketing & Management. 2018. Vol. 10. P. 122–131.

- Graburn N. The Ethnographic Tourist // The Tourist as a Metaphor of the Social World / Ed. by G. Dann. Wallingford: CAB International, 1998. P. 19–39.

- Gullahorn J., Gullahorn J. An extension of the U-curve hypothesis // Journal of Social Issues. 1963. Iss.19(3). P. 33–47.

- Hosany S., Gilbert D. Measuring tourists' emotional experiences toward hedonic holiday destinations // Journal of Travel Research. 2010. Vol. 49, № 4. P. 513–526.

- Kim J.H., Ritchie J.R.B., McCormick B. Development of a scale to measure memorable tourism experiences // Journal of Travel Research. 2012. Vol. 51, Iss. 1. P. 12–25.

- Larsen S. Aspects of a Psychology of the Tourist Experience // Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. 2007. Iss. 7(1). P. 7-18. DOI: 10.1080/15022250701226014.

- Liszewski S. Tourism studies: situated within multiple disciplines or a single independent discipline? (Discursive article) // Tourism. 2010. Vol. 20, № 2. Р. 37-44.

- Lysgaard S. Adjustment in a foreign society: Norwegian Fullbright grantees visiting the United States // International Social Science Bulletin. 1955. № 7. Р. 45–51.

- Martins J., Gonçalves R., Branco F., Barbosa L., Melo M. A multisensory virtual experience model for thematic tourism: A Port wine tourism application proposal // Journal of Destination Marketing & Management. 2017. № 6. Р. 103–109.

- Pine J., Gilmore J. The experience economy: Work is theatre, every business a stage. Boston: Harvard Business School Press, 1999. 272 р.

- Plog S.C. Why Destination Areas Rise and Fall in Popularity // The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quaterly. 1974. Vol. 14, № 4. Р. 55-58.

- Reisinger Y. International Tourism: Cultures and Behaviour. Oxford - Burlington: Elsevir, 2009. 420 р.

- Ryan C. Ways of conceptualizing the tourist experience: A review of literature // Tourism Recreation Research. 2010. № 35(1). Р. 37–46.

- Selstad L. The social anthropology of the tourist experience: Exploring the "Middle Role" // Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. 2007. Iss. 7(1). Р. 19–33.

- Sharma P., Nayak J.K. The role of destination image as a mediator between tourists’ emotional experiences and behavioral intentions: A study of wellness tourism // Journal of Destination Marketing & Management. 2019. DOI: 10.1016/j.jdmm.2019.02.002.

- Smith S.L.J. A method for estimating the distance equivalence of international boundaries // Journal of Travel Research. 1984. Vol. 22, № 3. P. 37-39.

- Stamboulis Y., Skayannis P. Innovation strategies and technology for experience-based tourism // Tourism Management. 2003. Vol. 24. Р. 35–43.

- Tussyadiah I., Fesenmaier D.R. Mediating Tourist Experiences: Access to Places via Shared Videos // Annals of Tourism Research. 2009. Vol. 36 P. 24-40.

- Walls A.R., Okumus F., Wang Y.R., Kwun D.J.W. An epistemological view of consumer experiences // International Journal of Hospitality Management. 2011. Vol. 30, № 1. Р. 10-21.

- Zhang H., Wu Y., Buhalis D. A model of perceived image, memorable tourism experiences and revisit intention // Journal of Destination Marketing & Management. 2018. № 8. Р. 326-336.

- Zhang H., Xu H. A structural model of liminal experience in tourism // Tourism Management. 2019. Vol. 71. P. 84–98.

- Zhang H.M., Xu F.F., Leung H.H., Cai L.P. The influence of destination country image on prospective tourists' visit intention: Testing three competing models // Asia Pacific Journal of Tourism Research. 2016. Vol. 21, Iss. 7. P. 811–835.