Всемирная универсальная выставка - экспо как визуальный ландшафт архитектоники культуры

Бесплатный доступ

В статье уделено внимание ретроспективному исследованию культурного ландшафта Всемирных выставок, методологии формообразования выставочных павильонов как трансляторов архитектоники культуры. Происходящие в настоящее время процессы глобализации информационного, экономического и гуманитарного пространств приводят к расширению и углублению сферы межкультурной коммуникации, вовлекая государства и народы в широкую сеть взаимопознания и взаимодействия. Фундаментальной основой сферы межкультурной коммуникации на площадке Всемирных выставок следует считать семиотическую (знаковую) составляющую, к которой относится как язык, так и другие разнообразные знаковые образования. Выражая своеобразие конкретного народа в ряду других народов, знаковые системы выполняют в то же время роль своего рода проводников, благодаря которым осуществляется межкультурный контакт. Особое место занимают знаки, символизирующие государства и народы. Восприятие такого рода символов в их обобщающем качестве вызывает в памяти целую совокупность образов и представлений о стране, достижениях в области искусства, науки и техники.

Культурные практики, архитектоника культуры и ландшафт, концептуальное проектирование, всемирные выставки экспо и павильоны, межкультурная коммуникация, культурная идентичность в традиции, семиотика культуры и знак, культурно-семантические образы, глобализация, национальная идентичность и брендинг

Короткий адрес: https://sciup.org/148102462

IDR: 148102462 | УДК: 008:72

Текст научной статьи Всемирная универсальная выставка - экспо как визуальный ландшафт архитектоники культуры

Меняющийся мир всё сильнее востребует новые культурные практики, адекватные вызовам глобализующегося мира. Становится очевидным, что в современной культуре возрастает значение визуальных форм коммуникации. Метафоры перехода и трансформации всё отчётливее просматриваются в архитектонике городских ландшафтов и в презентации выставочных проек-тов[1, 2]. В эпоху тотальной глобализации, столкновения культур и увеличения количества межнациональных конфликтов актуальность исследования визуально-коммуникативных ресурсов архитектоники культуры не вызывает сомнений.

С древности людям, разделенным языковыми барьерами, были свойственны стремление к демонстрации своих национальных достижений и дух всемирного соперничества. Возникла потребность в месте, где мог бы происходить взаимовыгодный обмен мнениями и презентация самых последних достижений. В этом смысле важную роль стали выполнять выставки [3]. Всемирная универсальная выставка-ЭКСПО - особый тип антропогенного ландшафта. Павильоны на Всемирных выставках – объекты архитектоники культуры, уникальность которых заключается в том, что они проецируют образы культуры стран, одновременно соединяющих в себе этническое самосознание – культурную идентичность и устремленность в будущее, выраженную в достижениях научно-технического прогресса.

Цель данного исследования – анализ основных параметров культурного ландшафта выставок и определение их роли в процессе формирования национальной и культурной идентичности. История проведения всемирных выставок или ЭКСПО началась с французской традиции национальных выставок. Кульминацией французского национального экспозиционного движения стала Французская Промышленная Выставка 1844 года. Она произвела на Европу такое сильное впечатление, что некоторое время спустя начали регулярно проводить Континентальные выставки [4].

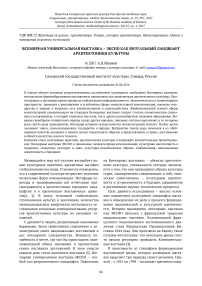

В зависимости от специфики формирования выставочной среды, история всемирных выставок выделяет три периода своего развития. Первый – с 1851 по 1938 – называют временем инду- стриализации, целью выставок данного этапа была торговля и демонстрация промышленных изобретений и достижений, представленных в виде величественных сооружений из металла, стекла и бетона. В 1850-м году Британия уже на пороге своего последнего макро-взлета решает учредить Всемирную выставку [5]. Первая выставка промышленных достижений «всех наций» состоялась в Хрустальном Дворце в лондонском Гайд-парке в 1851 году [6] (рис.1).

При осмыслении традиции в научный оборот вводится категория наследия – комплекса культурных объектов, процессов, способов функционирования, репертуара ценностных ориентиров, подлежащих сохранению (культивации) и репродуцированию в последующем в более или менее аутентичном виде. Актуализация национального наследия, рассматриваемая в рамках отношения «прошлое-настоящее», естественно приводит к ее осмыслению в контексте широко понимаемого диалога культур [7]. Согласно И.В.Кондакову, «каждая культура стремится при контакте с другой вычитать в ней «своё» (и интерпретировать ее по преимуществу в этом ключе, тем самым «осваивая» ее собственными ментальными средствами) и, напротив, отторгнуть «чужое» (соответственно осудив его, дискредитировав, вытеснив или заместив его «своим») [8].

Рис. 1. Хрустальный дворец (Лондон, Гайд-парк, 1851 г.), арх. Джозеф Пакстон (Crystal palace (London, Hyde Park, 1851), arkh. Joseph Paxton)

Художественные образы не только интегрированы в наследие, но у каждой культуры в зависимости от ее топоса и темпоральной привязки к определенному периоду истории формируется собственный «образ наследия». Любая культурная идентичность человека, которая сопрягается с понятиями территории, ландшафта, истории, не может быть сформирована без включения некоторых пластов прошлого [9]. Рожденные искусством художественные образы нередко становятся общепринятыми культурными символами [10].

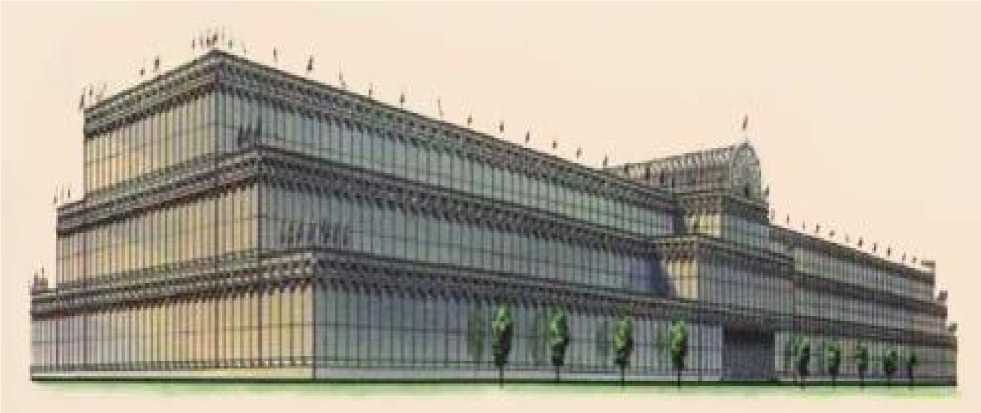

Начиная с нью-йоркской выставки 1939 – 1940 гг. и вплоть до 1986 года всемирные выставки стали проводить под гуманистическими лозунгами культурного обмена и взгляда в будущее. Слоганы выставок второго этапа проведения Всемирных выставок, совпавшего по времени с Мировой войной, полетом человека в космос, ядерным противостоянием, звучали как: «Строя мир завтра» (1939), «К миру через взаи- мопонимание» (1965), «Человек и его мир» (1967). Среда и ландшафт выставок этого периода отражали представления людей о будущем, архитекторы воплощали эти идеи в футуристических объектах, выполненных в форме космических кораблей и сооружений. В 1958 году всемирная выставка вернулась в Брюссель. Именно в этом году в городе появился культовое сооружение, ставшее впоследствии достопримечательностью и символом Бельгии – Атомиум. Сооружение было спроектировано архитектором Андре Ватеркейном как олицетворение атомного века и мирного использования атомной энергии [5] (рис. 2).

Выставка-ЭКСПО 1967 года в Монреале с лозунгом «Человек и его мир» стала самой значимой за весь второй период развития всемирных выставок и по количеству интересных построек, в том числе. Одно из них – Хабитат 67. Жилой комплекс, спроектированный малоизвестным за пределами Канады израильско-канадским архи- тектором Моше Сафди. Идея Сафди состояла в том, чтобы подчеркнуть тему справедливого мира. Исторические города, регионы, страны можно рассматривать как своебразную портретную галерею, в которой есть место «портретам» социума разных времен [11]. Они отражают исторические этапы развития зодчества (рис. 2).

Третий период, начавшейся в 1988 году и продолжающийся по настоящее время, именуется эпохой национального брендинга. Теперь страны «пользуются» всемирными выставками как инструментом для поддержания своего имиджа, продвижения нации как бренда. Анализируя проектные эксперименты в контексте ретроспективного исторического опыта проведения выставок необходимо, прежде всего, опираться на время создания того или иного объекта, а также на проектную методику его создания, визуальный анализ и поиск исходных форм в культурно-семантических образах.

Основу культуры составляют семиотические механизмы, связанные, во-первых, с хранением знаков и текстов (определяют память культуры, ее связь с традицией, поддерживают процессы ее самоидентификации), во-вторых – с их циркуляцией и преобразованием (определяют внутри-культурную и межкультурную коммуникацию) и, в-третьих – с порождением новых знаков и новой информации (обеспечивают возможность инноваций и связаны с разнообразной творческой деятельностью) [12].

Рис. 2. Атомиум (Брюссель, 1958 г.), арх. Андре Ватеркейн; Хабитат 67 – жилой комплекс (Монреаль, 1967 г.), арх. Моше Сафди (Atomium (Brussels, 1958), arkh. André Vaterqueyn; Habitat 67 – a housing estate

(Montreal, 1967), the arkh. Moshe Safdi)

Особое место занимают знаки, символизирующие государства и народы. Их историческая обусловленность, культурные корни, концептуальная эволюция, признание их символического значения в стране и за рубежом позволяют считать знаки-символы важнейшими ценностными категориями, необходимыми, необходимыми для успешного межкультурного взаимодействия. В этом смысле можно говорить о национальной, «представительской» и культурологической функциях символов [13]. Являясь уникальным средством, сосредоточением ментальности на- селения, своеобразных обычаев, традиций и ценностей – культура непосредственно связана с национальной идентичностью, культурным ландшафтом и обладает определенной архитектоникой [14].

Всемирные выставки – это исторические вехи, фиксирующие в концентрированном виде и в национальных формах состояние культурного развития человечества в определенный момент времени [15]. Выставки-ЭКСПО аккумулируют представления человечества о самом себе и о своем будущем, отражая их в выразительных образах.

-

1. Ионесов В.И. Антропология кризиса и метафоры перехода // Креативная экономика и социальные инновации. 2013. №2 (5). С. 18-30.

-

2. Ионесов В.И. Модели трансформации культуры: типология переходного процесса. Дисс…. докт. культур.: 24.00.01 / Ионесов Владимир Иванович. СПб., 2012. 372 с.

-

3. Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat: http:// www.dissercat.com/content/vsemirnye-universalnye-vystavki-kakyavlenie-kultury#ixzz3oznSFjbx

-

4. Abitant. Интерьерный портал. Следы всемирных выставок: http://www.abitant.com/posts/sledy-vsemirnyh- vystavok-xx-veka

-

5. Эволюция проектирования. Лекция 1: http:// www.glazychev.ru/courses/projecting_2001/shkp_projecting_12-07-2001.htm

-

6. Коновалова, Н.А. Сохранение и развитие исторических традиций в современной архитектуре Японии (на материале Всемирных выставок): автореф. дис. … канд. искусств. М., 2006. 19 с. С. 10.

-

7. Культурология: учебник / под ред. Ю.Н.Солонина, С.С.Кагана. М.: Высшее образование, 2007. 566 с. С. 175.

-

8. Кондаков, И.В. Самосознание культуры на рубеже тысячелетий //Общественные науки и современность. 2001. №4. С. 143.

-

9. Замятин, Д.М. Образ наследия в культуре: методологические подходы к изучению понятия наследия: http:// ifapcom.ru/files/Monitoring/zamyatin_obraz_nasl_kult.pdf

-

10. Иванов А.В. Архитектоника культуры в пространстве визуальной коммуникации: семантические художественные проекции и взаимосвязи // Вестник ЧелГУ. Челябинск? 2015. №19(374). 182 с. С.34.

-

11. Иванов А.В., Шеина Т.В. Форма и строительные материалы как фактор культурной идентификации в региональной архитектуре // Вестник СГАСУ. Градостроительство и архитектура: научно-технический журнал. Самара, 2014. Вып. №4 (17). 112 с. С. 21.

-

12. Павлова О.Д. Семиосфера как результат и развитие культуры // Язык и культура. Томск: 2011. № 3 (15), 132 с. С.59.

-

13. Основы межкультурной коммуникации. Практикум/ под ред. Л.Г.Викуловой. М., АСТ МОСКВА, Восток-Запад, 2008. 288 с. С.7.

-

14. Копиевская О.Р. Формы бытия культурного ландшафта // Вестник СПбГУКИ. СПб., 2014. №1. 192 с. С.18.

-

15. Шпаков В.Н. История всемирных выставок. М., АСТ, Зебра Е, 2008. 384 с. С.7.

WORLD UNIVERSAL EXHIBITION EXPO AS A VISUAL LANDSCAPE

OF ARCHITECTONIC CULTURE

Samara State Institute of Culture. Samara, Russia

The article gives attention to the retrospective study of the cultural landscape of the World exhibitions, the methodologies of morphogenesis of the exhibition halls as translators of architectonic culture. The processes of globalization of information, economic and humanitarian spaces, which are currently taking place, lead to the expansion and deepening of the sphere of intercultural communication, involving governments and nations in a wide network of mutual knowledge and interaction. The fundamental basis of the sphere of intercultural communication at the World exhibitions should be considered a semiotic (sign) component, to which the language and various other sign formations belong. Expressing the uniqueness of a particular nation among other nations, the sign systems perform the role of a guide at the same time, which make an intercultural contact. A special place is occupied by signs which symbolize governments and nations. The perception of this kind of symbols in their general meaning evoke in mind a whole set of images and ideas about the country, achievements in the arts, science and technology.

Список литературы Всемирная универсальная выставка - экспо как визуальный ландшафт архитектоники культуры

- Ионесов В.И. Антропология кризиса и метафоры перехода//Креативная экономика и социальные инновации. 2013. №2 (5). С. 18-30.

- Ионесов В.И. Модели трансформации культуры: типология переходного процесса. Дисс…. докт. культур.: 24.00.01/Ионесов Владимир Иванович. СПб., 2012. 372 с.

- Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat: http://www.dissercat.com/content/vsemirnye-universalnye-vystavki-kakyavlenie-kultury#ixzz3oznSFjbx

- Abitant. Интерьерный портал. Следы всемирных выставок: http://www.abitant.com/posts/sledy-vsemirnyh-vystavok-xx-veka

- Эволюция проектирования. Лекция 1: http://www.glazychev.ru/courses/projecting_2001/shkp_projecting_12-07-2001.htm

- Коновалова, Н.А. Сохранение и развитие исторических традиций в современной архитектуре Японии (на материале Всемирных выставок): автореф. дис. … канд. искусств. М., 2006. 19 с. С. 10.

- Культурология: учебник/под ред. Ю.Н.Солонина, С.С.Кагана. М.: Высшее образование, 2007. 566 с. С. 175.

- Кондаков, И.В. Самосознание культуры на рубеже тысячелетий//Общественные науки и современность. 2001. №4. С. 143.

- Замятин, Д.М. Образ наследия в культуре: методологические подходы к изучению понятия наследия: http://ifapcom.ru/files/Monitoring/zamyatin_obraz_nasl_kult.pdf

- Иванов А.В. Архитектоника культуры в пространстве визуальной коммуникации: семантические художественные проекции и взаимосвязи//Вестник ЧелГУ. Челябинск? 2015. №19(374). 182 с. С.34.

- Иванов А.В., Шеина Т.В. Форма и строительные материалы как фактор культурной идентификации в региональной архитектуре//Вестник СГАСУ. Градостроительство и архитектура: научно-технический журнал. Самара, 2014. Вып. №4 (17). 112 с. С. 21.

- Павлова О.Д. Семиосфера как результат и развитие культуры//Язык и культура. Томск: 2011. № 3 (15), 132 с. С.59.

- Основы межкультурной коммуникации. Практикум/под ред. Л.Г.Викуловой. М., АСТ МОСКВА, Восток-Запад, 2008. 288 с. С.7.

- Копиевская О.Р. Формы бытия культурного ландшафта//Вестник СПбГУКИ. СПб., 2014. №1. 192 с. С.18.

- Шпаков В.Н. История всемирных выставок. М., АСТ, Зебра Е, 2008. 384 с. С.7.