Всероссийская научная конференция с международным участием «Региональный фактор модернизации России XVIII–XX вв.» (Екатеринбург, 15–16 мая 2013 г.)

Автор: Зубков Константин Иванович

Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist

Рубрика: Рецензии

Статья в выпуске: 1 (20), 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14723665

IDR: 14723665

Текст статьи Всероссийская научная конференция с международным участием «Региональный фактор модернизации России XVIII–XX вв.» (Екатеринбург, 15–16 мая 2013 г.)

Пола Дьюкса и Алана Вуда и исследова историков

– тельницы из Индии Ятиндер Ханны невольно и очень актуально подчеркнуло международное значение обсуждаемой тематики, раздвинув орбиту ее интеллектуального влияния до берегов Атлантического и Индийского

Организованная и проведенная 15–16 мая 2013 г. Институтом истории и археологии УрО РАН научная конференция собрала вместе сравнительно небольшую когорту историков-исследователей (около 40 чел.), но по содержательной наполненности и остроте дискуссий она могла бы поспорить с любой российской конференцией более крупного формата. Несмотря на немногочисленность участников, по географическому охвату участников конференция стала поистине трансконтинентальной, собрав ученых из ведущих региональных научных центров России на всем ее пространстве от Санкт-Петербурга до Владивостока. Участие в обсуждении проблем российской истории двух известных британских профессоров-

океанов. Тематика конференции – «Региональный фактор модернизации России XVIII–XX вв.» собрала прежде всего историков, которые в той или иной мере испытали в исследовательской работе плодотворное воздействие ведущей российской научной школы по изучению проблем российских модернизаций XVIII– XX вв. под руководством академика РАН В. В. Алексеева. Творческие достижения этой научной школы не только обусловили ее систематическую поддержку грантами Президента РФ, но и обеспечили ей широкое и заслуженное признание в сообществе российских историков. Как отметил в пленарном докладе академик В. В. Алексеев, лучшим свидетельством идейного влияния научной школы следует считать то, что к модернизационной парадигме исследований обращается сегодня все больше и маститых, и начинающих историков-исследователей. Развитие научной школы уральских историков по исследованию проблем российских модернизаций происходило не через априорный выбор какой-то концептуальной проекции, но путем обогащения модернизационной теории выводами конкретно-исторических исследований и уточнения ее положений применительно к цивилизационной («евразийской») специфике России, са-

Академик РАН В. В. Алексеев мобытным условиям исторического развития ее регионов. Тесная связь теории и результатов конкретно-исторических исследований позволила уральским историкам не только избежать иссушающего схематизма и искусственных натяжек в части излишне «модернистской» интерпретации узловых проблем истории России XVIII–XX вв., но и представить волнообразный модернизационный тренд ее развития во всей его противоречивости и жертвенности, временнóй и пространственной неравномерности, сложности переплетения форсированных ускорений и регрессивных откатов, традиций и но-

Академик РАН В. В. Алексеев и доктор исторических наук И. В. Побережников

Вуд Алан (Lancaster, UK)

ваций, эндогенных и экзогенных процессов. Основное внимание участников конференции сосредоточилось на проблематике текущего этапа исследований екатеринбургской школы изучения российских модернизаций – на выявлении регионального своеобразия в развертывании модернизационных процессов. Этим проблемам были посвящены пленарные доклады члена-корреспондента РАН Н. М. Арсентьева (Саранск), раскрывшего своеобразие взаимодействия модернизационных процессов и традиционных институтов на примере социального облика рабочих Замосковного горного округа в первой половине XIX в., британского историка Алана Вуда (Университет Ланкастера), обнаружившего примечательную преемственность программы сибирских областников второй половины XIX в. и социально-политических настроений в регионах Сибири на рубеже 1980–1990-х гг., заведующего сектором методологии и историографии Института истории и археологии УрО РАН И. В. По-бережникова, предложившего для описания региональной специфики развертывания модернизационных процессов на вновь осваиваемых территориях севера, востока и юга России концепцию «фрон-тирной» модернизации.

Обсуждение поставленных на пленарном заседании конференции проблем было продолжено на трех тематических секциях конференции: «Региональные модели модернизации в условиях освоения новых территорий», «Эволюция региональной структуры российской экономики», «Общественно-политические и культурно-идеологические тенденции регионального развития России». Работа секционных заседаний отличалась актуальностью обсуждаемых вопросов, разнообразием анализируемых региональных ситуаций, постановкой новых проблем для изучения, позитивно вли-

Член-корреспондент РАН Н. М. Арсентьев явшим на дискуссионный тонус конференции широким разбросом позиций и мнений по поводу оценок конкретноисторической динамики и результатов модернизационных процессов в регионах России.

В рамках работы секции «Региональные модели модернизации в условиях освоения новых территорий» с большим интересом были заслушаны доклады, посвященные новым методологическим подходам к изучению региональной истории России: К. И. Зубкова (Екатеринбург) об эволюции типов исторического пространства в ходе колонизации восточных регионов России XVI–XX вв., Е. В. Алексеевой (Екатеринбург) о соотношении переменных и константных факторов в процессах колонизации восточных окраин России (на примере Русской Америки), А. В. Савченко (Владивосток) о региональном уровне управления как важном регуляторе взаимоотношений центр – периферия (на примере юга Дальнего Востока в 1985 – начале 2000-х гг.). В ряде выступлений: А. Н. Гагиевой (Сыктывкар),

Доктор исторических наук, профессор

В. М. Арсентьев

Д. С. Боброва (Бийск), Р. Ю. Поче-каева (Санкт-Петербург) – была раскрыта роль систем административно-территориальногоуправления какфактора модернизационной динамики восточных регионов России в XVIII–XIX вв., что позволило еще раз заострить в контексте цивилизационной специфики России вопрос о соотношении экономики и политики в модернизационныхпроцессах. Вдокладах А. И. Тимошенко (Новосибирск), А. Г. Галлямовой (Казань), М. С. Кыр- чикова (Екатеринбург) обсуждались вопросы воздействия модернизационных сдвигов в социально-экономическом развитии регионов на изменения региональной структуры России. В ходе дискуссии участниками были подчеркнуты недопустимость излишне широкой трактовки модернизации, которая в работах некоторых исследователей подменяет собой фундаментальное для исторической науки понятие «развитие». Практически в каждом докладе в той или иной степени звучала мысль о противоречивости и однобокости проявлений модернизационного тренда в развитии российских регионов, что с необходимостью ставит вопрос дальнейшего углубленного изучения российских модернизаций XVIII–XX вв. с учетом явно выраженной или скрытой практики «внутреннего колониализма» в политике центра.

Не менее плодотворными были результаты работы секции «Эволюция региональной структуры российской экономики», где своеобразным организующим стержнем обсуждений стал доклад В. М. Арсентьева (Саранск) о методологическом значении модернизационной теории для изучения экономической истории России первой половины XIX в. Докладчик представил глубокое научно-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

Участники конференции:

В. М. Арсентьев,

Е. А. Курлаев,

Е. В. Алексеева,

Н. М. Арсентьев,

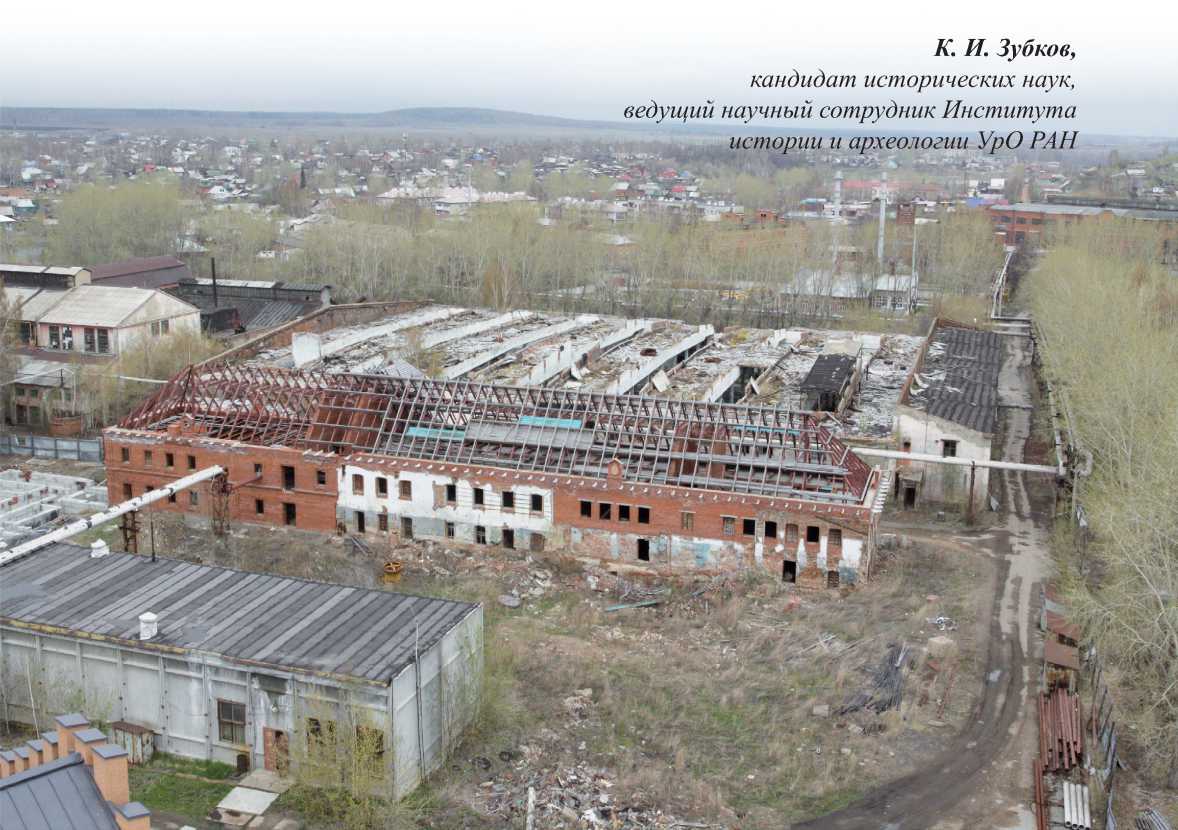

К. И. Зубков,

И. В. Побережников,

Е. Ю. Казакова-Апкаримова, В. П. Карпов

теоретическое видение модернизационной трансформации экономики России в указанный период, подчеркнув важность изучения эволюционных процессов (а не только революционных сдвигов) в развитии российского государства и общества с учетом широкого регионального своеобразия, на основе включения в анализ всей совокупности показателей развития промышленности, сельского хозяйства, торгово-коммерческой сферы. Важнейшим дополнением к характеристике мо-дернизациооных тенденций в российской экономике в XVIII–XIX вв. стали выступления Е. А. Курлаева (Екатеринбург) и В. В. Ведерникова (Барнаул), посвященные становлению черной и цветной металлургии на Урале и Алтае – производств, которые играли в модернизации России ключевую, стратегическую роль. В докладе А. Р. Батыршина и О. А. Имаева (Уфа) были раскрыты основные тенденции модернизации транспортной инфраструктуры Южного Урала на рубеже XIX–XX вв., поставлен принципиально важный в теоретическом аспекте вопрос о том, насколько форсируемое государством транспортное строительство в регионе соответствовало объективным потребностям его экономического развития. В докладе Д. В. Гаврилова (Екатеринбург) был глубоко проанализирован вопрос о характере землевладения и землепользования в горнозаводских округах Урала в XVIII – начале XX вв. Ученый подверг критике схематичные историографические подходы, стремящиеся подвести изучаемый вопрос под некую общую характеристику, на конкретных примерах показал, в какой степени различия в почвенноклиматических условиях Урала влияли на дифференциацию размеров и форм землепользования рабочих горнозаводской промышленности. Практически во всех докладах секции было продемонстрировано стремление историков активнее двигаться по пути обогащения и уточнения модернизационной теории выводами конкретно-исторических исследований, уделяя первостепенное внима-

Доктор исторических наук Д. В. Гаврилов

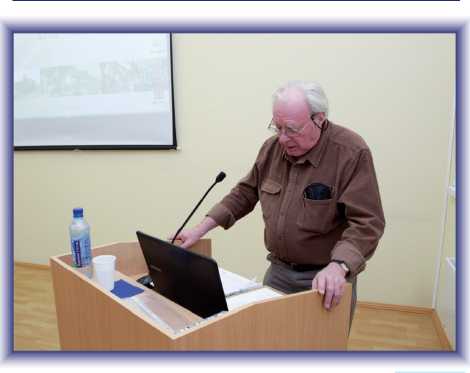

Кандидат исторических наук К. И. Зубков

Кандидат юридических наук Р. Ю. Почекаев

Доктор исторических наук И. В. Побережников

ние исторической специфике России. Без секции

«Общественно-политические

этого модернизационная теория не может и культурно-идеологические тенден- стать полноценным инструментом исследования российского прошлого. Участники секции высказались также за более широкое применение в исследованиях сравнительно-исторического метода, который позволяет более четко представлять соотношение общих закономерностей модернизационного процесса и его национально-страновой и региональной специфики.

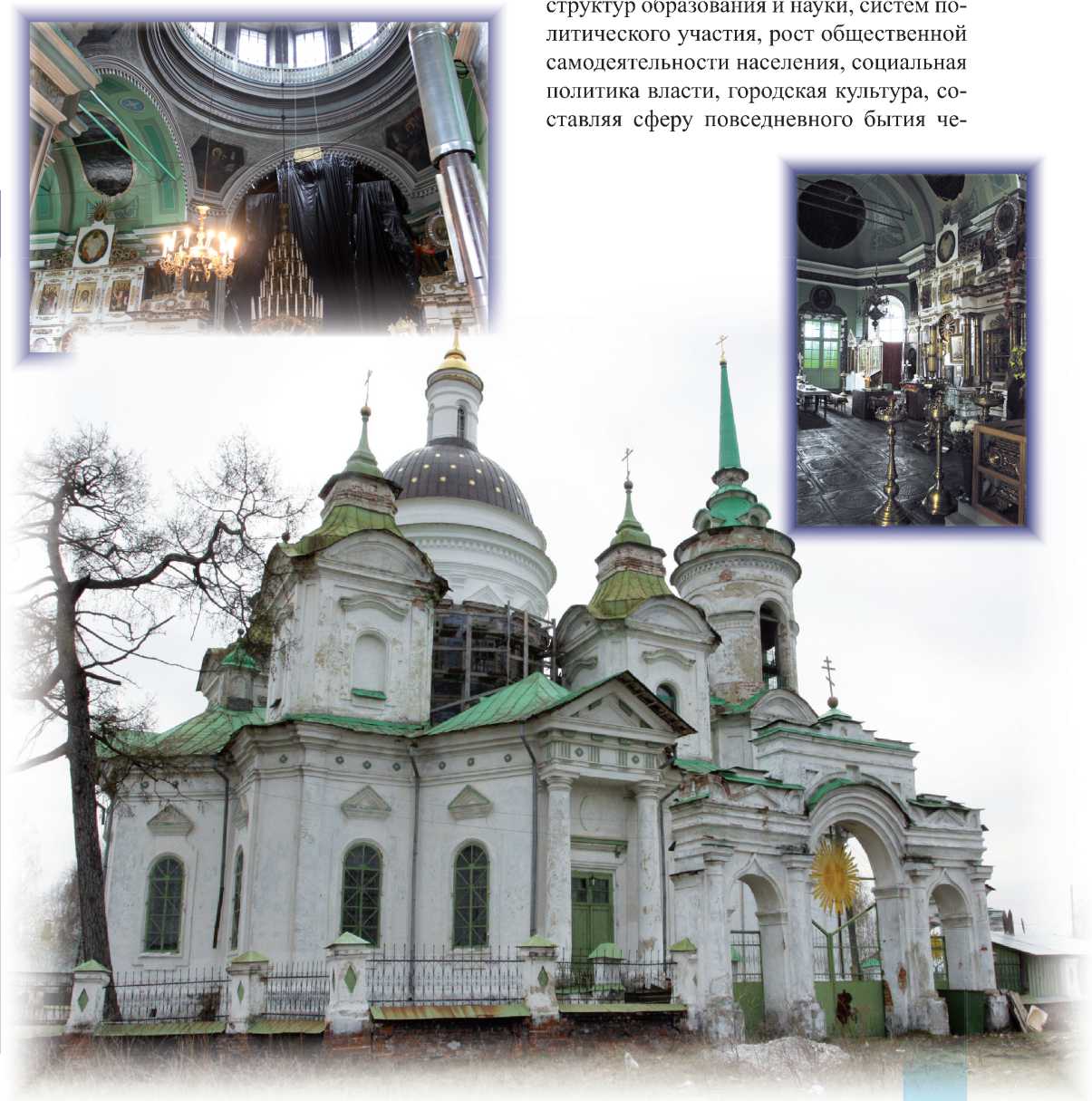

Широкий спектр проблем регионального развития России обсуждался на ции регионального развития России». Этот тематический ракурс пока недостаточно представлен в исследованиях по истории российских модернизаций XVIII–XX вв., и тем более значимым было обращение к нему в рамках работы конференции. Основное внимание участников секции сосредоточилось на изучении социокультурных составляющих модернизационных процессов в России. Во всех докладах рефреном звучала мысль о том, что становление современных

структур образования и науки, систем политического участия, рост общественной самодеятельности населения, социальная политика власти, городская культура, составляя сферу повседневного бытия че-

ловека, кумулятивно оказывали огромное воздействие на динамику модернизационных процессов, на закрепление ее позитивных достижений в сознании населения и его жизненных практиках. В целом ряде докладов были представлены сравнительно новые направления и акценты в исторических исследованиях: А. В. Иванова (Екатеринбург) – соотношение конфликта и общественной солидарности в ситуации гражданской войны; Р. Н. Сулеймановой (Уфа) – отражение динамики политической жизни региона в общественных настроениях; В. П. Карпова (Тюмень) – оценка региональной научно-технической политики «позднесоветского» периода. Особое внимание на секции было уделено проблемам воздействия модернизации на трансформацию традиционных культур народов России. А. Ю. Конев (Тюмень) рассмотрел христианизацию «ясачных иноверцев» Обского Севера как важный фактор их включения в общероссийский контекст развития. Большой интерес вызвал доклад

ШМ ипеям^^п

Р. Г. Букановой (Уфа), в котором анализировалось конвергентное сближение культур пришлого и коренного населения в процессе колонизации Урала. Многообещающей темой в исследовании модернизационных процессов было признано изучение региональной идентичности, формирование которой являлось важным индикатором духовной зрелости и многообразной созидательной активности региональных сообществ – в итоге степени их прогресса с точки зрения модернизации. Различным аспектам формирования региональной идентичности на Урале были посвящены доклады екатеринбургских исследователей Е. Ю. Казаково-Апкаримовой и А. Е. Курлаева.

Значение прошедшей в Екатеринбурге научной конференции, как подчеркивалось на заключительном пленарном заседании, состоит в том, что она не только подвела итоги очередного важного этапа изучения модернизационной тематики, но и выявила новые перспективные направления этих исследований – столь важных и актуальных для современного этапа развития России.