Вспомогательные репродуктивные технологии: потребности и регулирование при низкой рождаемости

Автор: Русанова Нина Евгеньевна, Гордеева Виктория Леонидовна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Демографические процессы

Статья в выпуске: 3 (73), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются проблемы вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) как фактора современной рождаемости. На основе данных отраслевой статистической отчетности, результатов, полученных из медицинских карт пациентов столичных репродуктивных центров, и анализа мнений на тематических Интернет-сайтах показано изменение отношения государства и общества к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО), его правовое регулирование и финансирование на разных этапах развития ВРТ. Выделены наиболее острые вопросы, связанные с доступностью методов вспомогательной репродукции для разных категорий населения (здоровье новорожденных, «социальное бесплодие», суррогатное материнство, репродуктивное донорство), в том числе в сравнении с отдельными странами. Выявлены тенденции и перспективы изменения медико-социального портрета пациенток репродуктивных клиник по мере изменения потребности в ЭКО и совершенствования ВРТ.

Экстракорпоральное оплодотворение, здоровье рожденных после эко, социальное бесплодие, репродуктивное донорство, суррогатное материнство

Короткий адрес: https://sciup.org/14347630

IDR: 14347630

Текст научной статьи Вспомогательные репродуктивные технологии: потребности и регулирование при низкой рождаемости

В феврале 2016 г. исполнилось 30 лет со дня появления на свет первого в СССР ребенка, рожденного с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), основанных на экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО). Уже к 1990-м годам потребность в ВРТ в России стала очевидной, поскольку для преодоления начавшейся депопуляции требовались все резервы

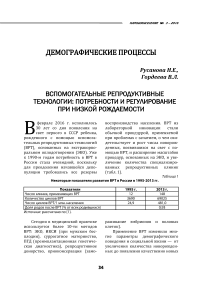

Некоторые показатели развития ВРТ в России в 1995-2013 гг.

|

Показатели |

1995 г. |

2013 г. |

|

Число клиник, применяющих ВРТ |

12 |

148 |

|

Количество циклов ВРТ |

3690 |

69025 |

|

Число циклов ВРТ/1 млн. населения |

24,9 |

481,0 |

|

Доля родов после ВРТ (% от всех родившихся) |

0,93 |

Источник: рассчитано по [1].

Сегодня в медицинской практике используется более 10-ти методов ВРТ: ЭКО, ИКСИ (при мужском бесплодии), суррогатное материнство, ПГД (преимплантационная генетическая диагностика), репродуктивное донорство, криоконсервация (замо- воспроизводства населения. ВРТ из лабораторной инновации стали обычной процедурой, применяемой при проблемах с зачатием, о чем свидетельствует и рост числа новорожденных, появившихся на свет с помощью ВРТ, и расширение масштабов процедур, основанных на ЭКО, и увеличение количества специализированных репродуктивных клиник (табл. 1).

Таблица 1

раживание эмбрионов и половых клеток).

Применение ВРТ изменило многие параметры демографического поведения и социальной жизни — от увеличения количества новорожденных до появления качественно новых форм семейных и трудовых отношений.

После первой удачной попытки ЭКО в России на свет появилось более 25000 детей «из пробирки», превысив сегодня 3000 новорожденных в год. С начала 2000-х гг. государство стало субсидировать лечение бесплодия, а с 2007 г. начала действовать система квотирования ЭКО как высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), включающая федеральные, региональные и муниципальные квоты (денежные средства, безвозмездно отданные пациенту единовременно на медицинские цели). Однако квоты распределялись только по государственным учреждениям, предназначались пациенткам не старше 38 лет с определенными формами бесплодия, проживающим в данном регионе, состоящим в зарегистрированном браке и не имеющим в этом браке общих детей, т.е. отбирались «перспективные» больные. Остальные должны были оплачивать лечение самостоятельно.

С 2010 г. финансовая база ВРТ регулируется Федеральным законом РФ от 29 ноября 2010 г. №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», где в п. 6 ст. 51 отмечено, что «финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) с 1 января 2015 г.».

ОМС обеспечивает социальную защиту интересов граждан, проживающих на территории России в сфере здравоохранения, дает право получить не только бесплатное лечение, но и квоту, поэтому для поддержки бесплодных семей на федеральном и региональном уровне государство продолжало выделять квоту на ЭКО. Федеральные квоты предполагали направление в любое российское лицензированное медицинское учреждение, независимо от формы собственности, заключившее соответствующий договор с Фондом ОМС, а региональные квоты предусматривали лечение только по месту проживания.

Основой правового обеспечения ВРТ является Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), который предусматривает не только общегосударственные, но и территориальные гарантии бесплатного оказан и я гражданам медицинской помощи.1

В 2012 г. был издан приказ Министерства здравоохранения РФ №107н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаний и ограничений по их применению», который вступил в силу в 2013 г. и формализовал не только порядок проведения программ ВРТ, но и противопоказания к ним, по абсолютному большинству которых допускалось повторное обращение после соответствующего лечения (сюда вошли некоторые инфекционные и паразитарные заболевания, определенные стадии ВИЧ, сифилис, злокачественные новообразования, ряд заболеваний крови и кроветворных органов, отдельные формы сахарного диабета и психических расстройств, некоторые заболе- вания нервной системы и системы кровообращения, печеночная и почечная недостаточность, тяжелые артриты, врожденные аномалии и проч.). Благодаря этому квотирование ЭКО, ограничивающее число бесплатных циклов, дополнилось возможностью выполнения в рамках ОМС, что повысило доступность лечения, особенно для населения отдаленных регионов, где появилось много частных центров с комфортными для пациентов и рентабельными для клиник дневными стационарами. Тому же способствовал и перевод ЭКО из системы ВМП в раздел специализированной помощи по полису ОМС.

22 октября 2012 г. было подписано Постановление Правительства РФ «О программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинских помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», в соответствии с которым процедура ЭКО финансировалась в рамках ОМС из бюджетов разных уровней (федерального, регионального, местного) в размере 106253,9 руб. на один цикл, включая оплату лекарственных средств. Постановление Правительства РФ от 18 октября 2013 г. «О программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» увеличило эту сумму до 113109 руб. в 2014 г. и 119964,1 руб. в 2015 г. в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции (6,45% за 2013 г.); в 2013 г. появился еще один вариант получения бесплатной процедуры ЭКО — выигрыш в конкурсе по этой программе, проводимой при спонсорской поддержке фармацевтических компаний и частных лиц [2].

Базовый стандарт медицинской помощи предусматривает три бес- платных способа ВРТ: ЭКО, ИКСИ, редукцию (уменьшение числа) эмбрионов, а дополнительные процедуры и программы (лапароскопия, донорские клетки, суррогатное материнство и проч.) предоставляются за счет пациента.

При этом количество циклов бесплатного ЭКО не ограничено — право на них сохраняется на протяжении всего репродуктивного возраста, независимо от брачного статуса женщины, если не возникает перечисленных в Постановлении медицинских противопоказаний либо локальных ограничений, установленных на региональном уровне при дополнительном финансировании из соответствующих бюджетов.

Применение маркетинговых механизмов обусловило дифференциацию продукта (т.е. программ ВРТ, проводимых конкретной клиникой), основанную преимущественно на сопутствующих услугах. Особенностью рынка ВРТ является усиление неценовой конкуренции между клиниками, при которой особое значение приобретают авторитет врача, расположение клиники, условия размещения и проч. Важным направлением маркетинга становится учет специфических запросов целевой группы потребителей — «информационно продвинутой» молодежи — именно для нее крупнейший российский сайт по проблемам бесплодия, ВРТ и ЭКО разработал специальное приложение, устанавливаемое на смартфонах и планшетах, позволяющее полноценно участвовать в его работе.2

Современный этап развития населения в большинстве стран ха- рактеризуется индивидуализацией демографического поведения, допускающей, кроме прочего, не просто планирование деторождения, но откладывание его, часто на неопределенный срок, вплоть до полного отказа. Это происходит на фоне физиологического возрастного снижения индивидуальной фертильности, что обусловливает рост общественной потребности в ВРТ.

Проведенные в 2009 г. исследования на базе тематических Интернет-сайтов показали, что большинство российских пациентов ВРТ — это женщины с диагнозом бесплодие, состоящие в браке, почти на 90% официально зарегистрированном, (хотя у некоторых из них бесплоден также и муж, либо женщина намеренно называет себя ответственной за трудности с зачатием, несмотря на выявленный в паре «мужской фактор») [3. С. 90].

Таким образом, квотирование ВРТ поддерживало социальные нормы, не «предписывавшие» материнство при бесплодии не только одиноким женщинам, но и тем, чей брак не зарегистрирован официально; косвенно это способствовало бездетности одиноких бесплодных женщин. В этом случае ответ на вопрос, стоит ли «заводить детей» ценой ощутимой траты денег и здоровья, решался индивидуально, исходя из личных норм и силы прокреативного желания (средний доход женщин ниже среднего дохода мужчин; доля одиноких женщин, способных оплатить ВРТ, невелика) [3. С. 91].

Опрос 2009 г. выявил, что пациенты ВРТ имеют, преимущественно, высшее оконченное образование, проживают чаще в городах (хотя это может быть связано с меньшей распространенностью Интернета в сель- ской местности). Большинству ответивших 30-34 года (42%), 25-29 лет (33%) и меньшему числу 35-39 лет (15%). Несмотря на постепенно формирующуюся в обществе практику откладывания рождения первенца, 40% респондентов впервые обратилась за помощью по поводу лечения бесплодия в возрасте 20-25 лет. 35% откладывали деторождение до 26-30 лет, 14% — до 30-34 лет, 3% — до 35 лет и позже [3. С. 92, 93, 95].

Информация о доступности ВРТ была основана на анализе медицинских карт пациентов отделения сохранения и восстановления репродуктивной функции женщины московского ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатало-гии им. В.И. Кулакова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи» (НЦАГиП) за 2008-2009 гг. 90,2% обращений составляли замужние женщины 25-39 лет, из них почти половина — 30-34летние; в 42,3% случаев выявлено мужское бесплодие [3. С. 96]. Репродуктивное и гинекологическое здоровье абсолютного большинства не соответствовало норме из-за инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), снижения овариального резерва, гинекологических заболеваний, сочетанных патологий [3. С. 97].

Продолжающееся развитие ВРТ в России позволяет составить новый медико-социальный портрет репро-дуктологических пациентов на примере одной из столичных клиник, функционирующей на профильном рынке более 20 лет. По данным больничной статистики, за этот период ежегодно клиника принимала 4,5-8 тыс. пациентов, и у 7-10% из них регистрировались заболевания, относящиеся по действующему классификатору к болезням мочеполовой си- стемы (98% обращений) и осложнениям беременности, родов, послеродового периода (2% обращений). Нарушения репродуктивной функции проявлялись через первичное и вторичное бесплодие. В это время клиникой реализовывались практически все разрешенные законодательством программы ВРТ.

Подобная структура предложения медицинских услуг в целом соответствовала репродуктивным потребностям населения, изменяющимся в объективном процессе перехода к устойчивой низкой рождаемости. Косвенным свидетельством сохранения потребности в нескольких детях является увеличение на 25% за 20092014 гг. числа случаев криоконсервации половых клеток и эмбрионов, а также данные сплошного анализа 296 медицинских карт, проведенный в 2013 г., показавшие, что в связи с желанием родить второго (третьего) ребенка в клинику обратились около 15% всех пациенток — обычно это женщины 30-40 лет, чаще домохозяйки, которые имеют ребенка старше 3 лет и состоят в фактическом семейном союзе, иногда в повторном браке — одинокие матери по такому поводу не обращались, в отличие от ситуации с первенцами.

Одной из причин появления проблемы «ЭКО для второго ребенка» было существовавшее в то время государственное квотирование ВРТ, распространявшееся только на бездетных, поэтому даже те, кто сохранил криоконсервированный материал после ЭКО, рассматривали необходимость новых циклов вспомогательной репродукции как препятствие для повторной беременности [4] .

Особый интерес вызывает появление новой причины обращений — социального фактора, означающего фактическое отсутствие потенциального отца ребенка. Рождения вне брака, доля которых может достигать 20-30%, являются одним из компонентов современной рождаемости в России.

Основная причина в том, что весьма консервативные российские традиции все же допускают и материнство одиноких женщин, и официально неоформленное супружество. ВРТ сегодня позволяют провести коррекцию «социального бесплодия» у одиноких женщин, не имеющих фактических супружеских отношений, независимо от состояния их репродуктивной функции. Именно ЭКО дает таким женщинам шанс на материнство, хотя давно известный и достаточно эффективный метод вспомогательного оплодотворения — внутриматочная инсеминация — благодаря своей простоте и невысокой стоимости, используется до сих пор, но только для здоровых одиноких женщин. Этот способ, при котором беременность наступает примерно у каждой пятой пациентки, более приближен к естественному зачатию, а кумулятивный эффект от нескольких последовательных попыток все равно может оказаться экономичней программы ЭКО [5].

В России репродуктивное донорство анонимно, и банки клиник позволяют подобрать донора, удовлетворяющего фенотипическим особенностям и личным предпочтениям пациентки. Ст. 55 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» дает право одинокой женщине сделать ЭКО с донорскими яйцеклетками, со спермой доноров, либо с донорскими эмбрионами в зависимости от врачебных показаний и ее желания. По данным российских репро- дуктивных клиник, сегодня обращения семейных пар и одиноких женщин соотносятся как 10:1, что примерно соответствует европейскому уровню, но в столичных центрах доля одиноких женщин может быть выше [6].

Долгое время внебрачная рождаемость ассоциировалась с нездоровым образом жизни и отягощенным репродуктивном анамнезе незамужних беременных. Однако анализ тематических Интернет-форумов за 2010-2015 гг. показал, что современные одинокие ЭКО-мамы — это самостоятельные образованные финансово независимые женщины 30-40 лет с неудачным опытом официального либо неофициального брака, адекватно оценивающие специфику воспитания ребенка без отца. Одни из них способны забеременеть самостоятельно, но рассматривают ЭКО с донорской спермой как гарантию того, что отец будущего ребенка здоров, поскольку доноры, возраст которых 18-35 лет, проходят многоступенчатую систему отбора, включающую оценку внешних данных и умственных показателей, осмотры терапевта, уролога и психиатра, генетические исследования и инфекционный скрининг, в результате чего лишь 3% претендентов остаются в базе данных конкретной клиники [5].

У других разрыв семейных отношений произошел на разных этапах подготовки к ЭКО: либо «...анализы просрочились, и муж сказал, что никакого ЭКО делать не хочет, ходить по врачам не намерен, на ЭКО у него нет ни времени, ни денег, ни жела-ния...»,3 либо женщины, особенно знающие о своих репродуктивных нарушениях, сознательно становятся «самомамами» («самостоятельными мамами»), опасаясь быстрого хода «биологических часов»: «...сперму сдавал однозначно здоровый человек по крайней мере, у которого есть здоровый ребенок, а живого донора пока найдешь, пока проверишь на вирусы, мутации, всяческие совместимости и вообще на здоровье... ещё 10 лет пройдет» (2013 г.).4

Приводятся даже аргументы в пользу внебрачного ЭКО-ребенка, в том числе и от репродуктивных доноров: «... Забеременеть от знакомого. Тут тоже есть недостатки. Отношения «иметь общего ребенка» сильно отличаются от отношений «быть хорошими знакомыми». Уровень общения и обязательств совершенно другой. Мужчина должен понимать, что всякое может случиться. Если женщина не требует никаких обязательств сейчас, то через несколько лет ситуация может измениться, и придется выплачивать алименты. Не всякий мужчина на это согласится. И заставить знакомого отказаться от вредных привычек вряд ли получится» (2013 г.). 5 «...Я даже посоветовалась с отцом, так он мне посоветовал взять донора. говорит что по заболеваниям безопаснее и по закону, никто не отсудит потом» (2011 г.). 6 «Берут мужчин со «средней» внешностью, как бы «не доминантной», чтобы максимально проявились черты мамы» (2010 г.) .7

Рост числа обращений пациентов, у которых причиной репродуктивных нарушений является несколько патологий у одного или обоих потенциальных родителей, свидетельствует об улучшении диагностических возможностей и совершенствовании методов лечения на фоне плохого репродуктивного здоровья населения.

Базовая для ЭКО причина бесплодия — трубно-перитонеальный фактор — все чаще стала сопровождаться эндокринными и маточными патологиями у женщин, а также мужским фактором; такие диагнозы в отдельные годы фиксировались в каждом четвертом-пятом обращении.

Таким образом, новый медикосоциальный портрет среднестатистической пациентки репродуктивной медицины, показал, что принципиальных отличий от портрета 2009 года, нет. Можно говорить лишь о более сложных диагнозах: это связано, скорее, с совершенствованием диагностики, чем с реальным ухудшением репродуктивного здоровья. Социально-демографические характеристики (возраст, образование, профессия, семейное состояние) женщин, обращающихся в репродуктивные клиники с целью рождения второго и последующих детей, соответствуют современным нормам.

Хотя максимальный «демографический» эффект ВРТ не превышает 5% от общего числа родившихся в год при самых благоприятных возможностях доступа к ним (например, в некоторых странах северной Европы), «социальный» отклик велик даже там, где общество весьма сдержанно реагирует на практическое применение вспомогательной репродукции. Например, в Польше — последней европейской стране с неурегулированными вопросами ВРТ — длительное обсуждение этой темы завершилось лишь в 2015 г. на самом высоком государственном уровне, и сторонников оказалось вдвое больше, чем противников [8].

Многократное увеличение числа «зачатых в пробирке» новорожденных сопровождается ростом числа вопросов, возникающих вокруг этого метода лечения бесплодия. Несмотря на то, что часть таких детей уже сами стали родителями, причем без применения ВРТ, до сих пор ведутся дискуссии о принципиальной допустимости программ ЭКО для общественного здравоохранения. Некоторые представители медицинского сообщества и сегодня предлагают запретить ВРТ, мотивируя это «нарушением экологии воспроизводства, приводящим к почти двукратному росту младенческой смертности и врожденных аномалий» [9].

С тех пор, как главный педиатр РФ заявил, что 70% родившихся после ЭКО больны [10], масштабных репрезентативных исследований на эту тему не проводилось, но в каждом репродуктивном центре, по возможности, отслеживается здоровье «своих детей», зачатых «в пробирке». По их данным, дети из пробирки нечем не отличаются от обычных детей, напротив, многие лучше развиты интеллектуально и физически, за счет того, что в полость матки переносится лучший из эмбрионов, и ребенок рождается наиболее здоровым [5].

Однако существующие до сих пор профессиональные и социальные разногласия приводят к тому, что бесплодные пары скрывают не только свои репродуктивные проблемы, но даже факт рождения детей с помощью ЭКО.

Зарубежные выводы, основанные на базе анализа десятков тысяч наблюдений, свидетельствуют, что способ зачатия не оказывает никако- го негативного влияния на состояние здоровья детей.

Российское репродуктивное законодательство, почти не имеющее возрастных цензов, создает условия для рождения детей у «поздних» матерей, и чем старше женщина, тем сильнее ее репродуктивные намерения зависят от ВРТ.

Организационные проблемы российской системы репродуктивной помощи становятся дополнительным фактором, повышающим долю пациенток старше 35 лет в программах ВРТ — это показатель колеблется от 30-40% (ЭКО и ИКСИ) до 60-70% (донорство ооцитов), и способствует росту числа рождений после 45 и даже 50 лет. Такие рождения чаще всего связаны с дополнительными правовыми, моральными и финансовыми вопросами, поскольку именно потенциальным родителям старшего возраста чаще требуется репродуктивное донорство и суррогатное материнство.

Благодаря институциональному регулированию пациентами репродуктивных клиник стали одинокие женщины, желающие родить ребенка от анонимного донора, в том числе, женщины старше 50-ти лет, намеренные использовать донорский эмбрион, т.е. родить генетически чужого ребенка. При этом, кроме морально-этических вопросов, возникают проблемы дополнительной нагрузки на государственный бюджет, который должен будет выплачивать социальные трансферты уже неработающей матери и еще неработающему ребенку.

Потребность одиноких женщин в ЭКО нашла отклик со стороны мужчин, которые предлагают свои услуги не только официальным банкам доноров при репродуктивных клиниках, но и располагают частные объявления на тех же тематических сайтах.

На каждые 9-10 женских сообщений на форуме приходится одно объявление потенциального донора, большинство из которых согласны пройти дополнительные обследования, важные конкретной женщине, и готовы работать до положительного результата.

Многочисленные психологические и социальные исследования свидетельствуют о том, что невозможность иметь детей или необходимость применять вспомогательные средства типа ЭКО меняет человека, формируя в нем чувство ущербности. Одним из важных социальных эффектов ВРТ стало заметное ослабление «стигматизации бесплодия», при котором женщины, неспособные родить хотя бы одного ребенка, испытывали общественный прессинг, вплоть до дискриминации и остракизма [11].

Специфика репродуктивного поведения при бесплодии определяется несколько иными факторами, чем при отсутствии нарушений репродуктивной функции. Анализ тематических Интернет-сайтов и проведенные в последние годы локальные опросы пациентов российских специализированных клиник показывают существенно меньшую обусловленность репродуктивного выбора такими важными для других параметрами, как возраст, доход, жилье, карьера, семейный статус. Для бесплодных женщин рождение детей становится главной целью жизни, причем они априори готовы к многодетности и стремятся к материнству, даже если перешли границы репродуктивного возраста.

Большое значение, с этой точки зрения, имеет диверсификация смыслов деторождения, связанная с кон- сервативным поворотом общественного сознания.

Неоконсервативным идеалом все чаще становится семья с несколькими детьми, поэтому, несмотря на неоднозначность мнений социума относительно ВРТ, люди с «многодетными» убеждениями, вынужденные применять ЭКО, готовы скрыть это, но добиться очередной беременности.

Образ традиционной семьи, в которой мама полностью посвящает себя рождению и воспитанию детей, настолько важен для них, что нивелирует сопутствующие проблемы (сокращение дохода, увеличивающаяся зависимость от мужа, и прочие): «...Мы с одной женщиной лежали в палате... У меня третья попытка, у нее четвертая... У нее уже есть свои (трое!!!), но они с мужем хотят еще, вот и пытают счастье в ЭКО, [ несмотря на то, что у нее ] … «дети моря не видели, а в этом году пришлось и дачу продать, теперь они все лето будут в городе» [12].

Продолжающееся развитие ВРТ привело к тому, что все больше населения начинает положительно воспринимать этот способ альтернативного зачатия: опрос 76-ти студентов (38 юношей и 38 девушек 18-23 лет) в одном из российских высших учебных заведений, проведенный ИСЭПН РАН в 2013 г., показал, что 2/3 опрошенных владеют информацией о современных методах ЭКО/ИКСИ, положительно относятся к ним и готовы применить.

Вокруг показаний для ЭКО до сих пор ведутся активные дискуссии, результаты которых зависят от традиций страны. Например, в Австрии искусственное оплодотворение одиноких женщин с помощью неизвестного донора невозможно, поскольку ре- продуктивное донорство законодательно запрещено,8 а в Великобритании разрешено, и все больше незамужних здоровых британских женщин моложе 30-ти лет сознательно предпочитают ЭКО естественному зачатию [7].

В России до сих пор появляются предложения о запрете ЭКО одиноким и более жесткой регламентации суррогатного материнства, которое с первого применения в 1995 г. считается этически наиболее уязвимым, нарушающим традиционные взаимосвязи «мать-дитя» и создающим возможности эксплуатации женщины.

Важное значение для развития ВРТ имеет религиозный компонент.

Наибольшие конфессиональные ограничения имеет итальянское законодательство, исходящее из того, что высшей ценностью врачевания является жизнь человека и его душа, потому допускающее только ЭКО, в котором участвуют лишь биологические родители и не создается «запасных» эмбрионов, но запрещающее суррогатное материнство, репродуктивное донорство, криоконсервацию эмбрионов; близки к этому и «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» [13]. При этом популярность суррогатного материнства в России растет, в некоторых регионах количество потенциальных суррогатных мам уже превышает потребность, и желающие исполнить эту роль вынуждены искать заказчиков в столице и за рубежом [14].

Юридические основы суррогатного материнства обозначены в Се- мейном кодексе, ФЗ № 143 «Об актах гражданского состояния», ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Приказе Министерства здравоохранения РФ № 107н, а перечень медицинских показаний определен Министерством здравоохранения России. Именно этот список является основанием для включения пациентов в программу суррогатного материнства, и никакие иные причины, в том числе нежелание самостоятельного вынашивания и родов, клиниками во внимание не принимаются [5].

Суррогатной матерью может стать физически и психически здоровая женщина в возрасте 20-35 лет без криминального прошлого, уже имеющая как минимум одного собственного здорового ребенка; если она состоит в браке, необходимо письменное согласие супруга. 7-9% заявлений потенциальных суррогатных мам не проходят отбор по формальным признакам, указанным в законодательстве, около 50% предложений отсеивается из-за несоответствия реальным пожеланиям будущих родителей, среди которых могут быть, например, хорошая физическая форма, отсутствие вредных привычек или даже красивая внешность либо конкретная национальность.

Окончательное решение принимает не пациентка, а врач-репродук-толог по результатам сбора анамнеза и проведенных анализов. Но даже после такого отсева предложение превышает спрос: по оценкам, на одного заказчика в Новосибирской области приходится 5-12 исполнительниц. Больше всего шансов найти работу у суррогатных мам со стажем, т.е. тех, кто однажды уже успешно справился с этой задачей: «...Моему сыну сейчас годик. Когда рожала, ду- мала, о нас позаботится муж. Но все сложилось иначе, мы развелись....На что жить? Прочитала, что суррогатным мамам платят содержание, около 20 тыс. в месяц, а после родов — хорошее вознаграждение. Это стало бы выходом для нас с сыном. К тому же, почему бы и не сделать доброе дело? Что плохого в том, что я помогу другой женщине пережить счастье материнства? Я подала объявление, обратилась в агентство. Здорова, не пью, не курю, лишнего не болтаю. Но пока желающих ко мне обратиться не нашлось. Жду уже два месяца. Сейчас обратилась в агентство в Москве. Там гонорары начинаются от миллиона рублей, это больше, чем у нас. Говорят, если повезет, то можно и 100 тыс. долларов заработать» (О., г. Новосибирск). «...Я изначально решила, что если буду рожать, то только иностранной паре. Все-таки ты девять месяцев носишь малыша в своем животе, с ним устанавливается особая связь… Если потом он будет жить в одном городе со мной, боюсь, не выдержу, захочу его увидеть. ...Подала объявление....Было забавно заполнять анкету. Там одна из граф в самом начале — вероисповедание. ...Как будто есть разница. Знакомая по сайту посоветовала написать, что протестантка. Говорит, католиков и атеистов плохо разбирают. А гонорары там ненамного выше наших» (Д., г. Новосибирск) [13].

Репродуктивные клиники, абсолютное большинство которых частные, применяют достаточно эффективные маркетинговые решения, способствующие снижению финансовой нагрузки и одновременно сокращению интергенетических интервалов между первым и последующим детьми: «ЭКО в кредит», «ЭКО All Inclusive», «Суррогатная мама бес- платно», «Ноль рублей предоплата (пока не начнет биться сердце)», льготы для доноров и проч.

Состояние репродуктивного здоровья как одного из главных компонентов воспроизводственного потенциала общества детерминирует основы формирования качества нового поколения. Характеристикой репродуктивного здоровья сегодня является его растущая медикализация, которая позволяет планировать беременность и роды, преодолевать субфертильность и вынужденную бездетность, в частности, с помощью ВРТ. При очевидном положительном потенциале этого процесса, позволяющем увеличить рождаемость, он формирует новые проблемы, связанные с доступностью современных медицинских технологий для различных категорий населения и вопросы, сама постановка которых ранее просто не имела смысла.

Институциональное регулирование ВРТ способствует тому, чтобы инновационные медицинские мето- ды соответствовали текущим динамично изменяющимся потребностям населения.

Маркетинговая специфика российского рынка ВРТ во многом определяется моральными традициями населения и финансовыми намерениями государства. Здесь ярко выражены такие «слабые», с позиций маркетинга, стороны ВРТ, как коммерциализация отрасли, психологические проблемы потребителей (пациентов), конфессиональные традиции, но, благодаря принятому государственному курсу на развитие инновационной экономики, появляются и дополнительные возможности. В связи с этим происшедший переход к одноканальному финансированию общественного здравоохранения через ОМС теоретически приближает ЭКО к естественному зачатию, поскольку доминирующим селективным фактором становится состояние индивидуальный репродуктивный статус, а не возраст, семейное состояние или наличие детей.

Список литературы Вспомогательные репродуктивные технологии: потребности и регулирование при низкой рождаемости

- Корсак В.С., Смирнова А.А., Шурыгина О.В. ВРТ в России 2013. Регистр ВРТ. 19 ежегодный ретроспективный отчет. -СПб, 2015. -44 с.

- Силина Т. Бесплатное ЭКО. . -Режим доступа: http://letidor.ru/article/besplatnoe_eko_119551/(Дата обращения: 10.11.2015)

- Исупова О.Г., Русанова Н.Е. Социальный портрет пациентов репродуктивной медицины//СОЦИС. -2010. -№ 4 -C. 88-98.

- Isupova O.G., Rusanova N.E. IVF to have a second+ child: new possibilities or new obstacles?//EPC 2014 European Population Conference European Association of Population Studies (EAPS) (25-28 June 2014 Budapest, Hungary). Programme and Abstract Book EAPS -Budapest: Hungarian Demographic Research Institute, 2014, p. 370.

- ЭКО для одиноких женщин. Официальный сайт Next Generation Clinic (г. Санкт-Петербург) . -Режим доступа: http://www.spbivf.com/ru/eko-dlya-odinokih-zhenshchin/(Дата обращения: 10.04.2016).

- Шатц А. Одинокая женщина желает забеременеть.. Итоги. Женские страницы. 04.02.2012. . -Режим доступа: http://itogi.blogspot.ru/2012/02/blog-post.html (Дата обращения: 14.02.2016).

- «Непорочное зачатие» набирает популярность среди пациентов репродуктологов. 29.09.2015. MedDaily-«МедДэйли» новости медицины. . -Режим доступа: http://www.meddaily.ru/article/29sep2015/neporza4 (Дата обращения: 14.02.2016).

- Sejm uchwalii ustawк o in vitro. Newseek Polska. 25-06-2015. . -Режим доступа: http://polska.newsweek.pl/sejm-przyjal-ustawe-o-in-vitro,artykuly,360 752,1.html (Дата обращения 09.11.2015).

- Zakazaж in vitro. List 300 ludzi nauki 06.09.2012. . -Режим доступа: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/zakazac-in-vitro-list-300-ludzi-nauki,275325.html (Дата обращения 09.11.2015)

- Справка «О состоянии здоровья детей, родившихся в результате использования вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе ЭКО». Союз педиатров России. . -Режим доступа: http://pediatr-russia.ru/node/124 (Дата обращения 09.12.2015)

- Стать матерью во что бы то ни стало: муки бесплодия.//Бюллетень ВОЗ, вып. 88, №12, декабрь 2010 . -Режим доступа: http://www.who.int/bulletin/volumes/88/12/10-011210/ru/(Дата обращения 09.12.2015)

- Русанова Н.Е., Исупова О.Г. ВРТ и многодетность//Междисциплинарные исследо-вания населения: 50 лет университетской демографической школе: Восьмые Вален-теевские чтения: Сборник докладов: в 2-х т. -М.: Проспект, 2015. -С. 240-245.

- Медицинские технологии и суррогатная тайна жизни 10.10.2013 . -Режим доступа: http://www.matrony.ru/medicinskie-texnologii-i-surrogat-naya-tajna-zhizni/(Дата обращения 02.12.2015).

- Виноградова П. Живот напрокат. Сибирские суррогатные мамы не могут найти работу. 03.01.2014 . -Режим доступа: http://smartnews.ru/regions/novosibirsk/14015.html. (Дата обращения 02.12.2015).