Вставка в обувь, помогающая слабовидящим ориентироваться на местности

Автор: Волков А.М., Виноградов В.Ю.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 5-1 (92), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждается проблема инвалидов по зрению и предлагается устройство для помощи в их ориентировании в нормальной жизни. Приводится принцип работы устройства. Производится подбор навесных компонентов для поверхностного монтажа и монтажа в отверстия. По результатам подбора компонентов осуществляется сборка схемы электрической принципиальной и ее трассировка. Проводятся расчеты: объема, занимаемого элементами в корпусе; мощности, рассеиваемой внутри корпуса прибора; коэффициента заполнения; приведенного размера нагретой зоны; приведенной высоты воздушного зазора между нагретой зоной и корпусом; удельной поверхностной мощности корпуса; среднеповерхностного перегрева; вероятности безотказной работы.

Инвалиды по зрению, устройство для ориентирования, принцип работы, расчет надежности, расчет температуры перегрева

Короткий адрес: https://sciup.org/170205077

IDR: 170205077 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-5-1-212-217

Текст научной статьи Вставка в обувь, помогающая слабовидящим ориентироваться на местности

Последние сведения о слепоте и слабо-видении указывают на увеличение числа инвалидов по зрению среди населения всех стран мира, главным образом, за счет возрастания удельного веса лиц пожилого возраста [4, 6]. Число инвалидов увеличивается на 240 тыс. ежегодно, а через 25 лет может удвоиться [3]. В Российской Федерации уровень слепоты и слабовидения возрос за последние двадцать лет с 13,6 до 18,7 на 10000 населения; распространенность первичной инвалидности составляет 2,7 на 10 тыс. населения или ежегодно более 39 тыс. человек становятся инвалидами по зрению [1, 2].

Существует 2 основных способа передачи информации слабовидящим: звуковой и тактильный. Рассматриваемое устройство относится к тактильным, так как информация передается посредством вибрации вибромотора. Устройство получает информацию о препятствии с датчика, расположенного на трости. Информация передается через модуль Bluetooth для удобства пользователя. После получения информации о препятствии вибромотор в устройстве информирует пользователя об опасности.

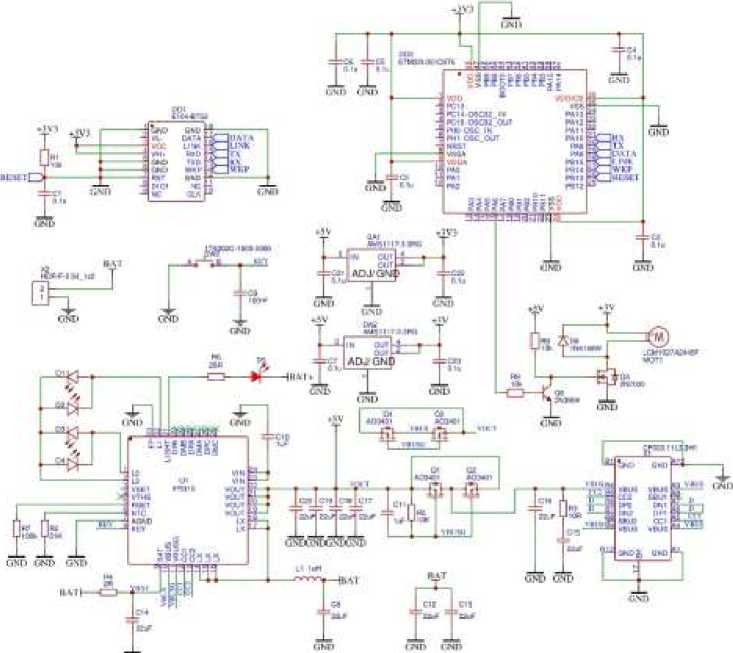

Наиболее подходящими компонентами для устройства стали: микроконтроллер STM32L051C8T6, толстопленочные резисторы 0603, конденсаторы 0805, стабилизаторы напряжения AMS1117, bluetooth модуль E104-BT52, вибромотор LCM1027A2445F и USB-разъем type-c.

В результате подбора компонентов получилась схема электрическая принципиальная, изображенная на рисунке 1.

mn

Рис. 1. Схема электрическая принципиальная

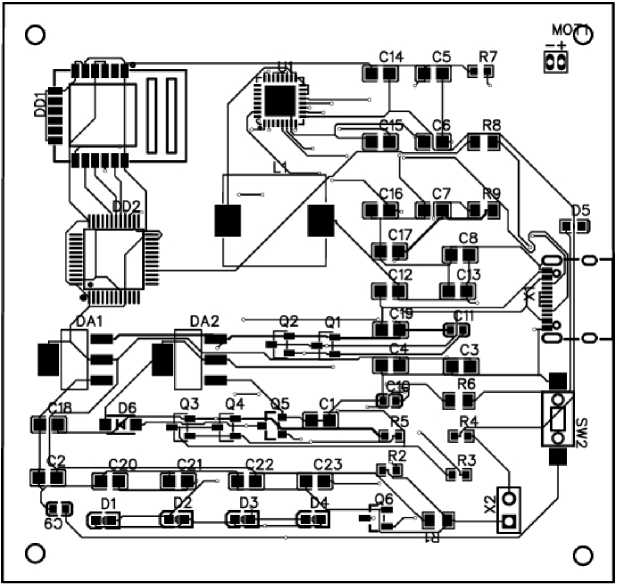

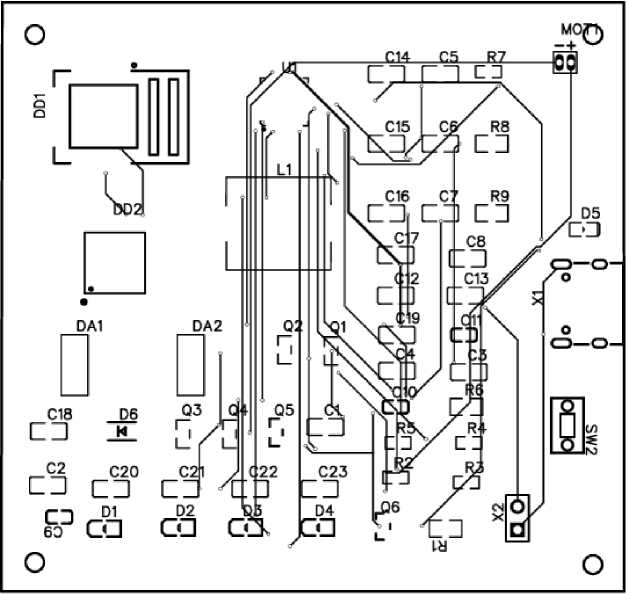

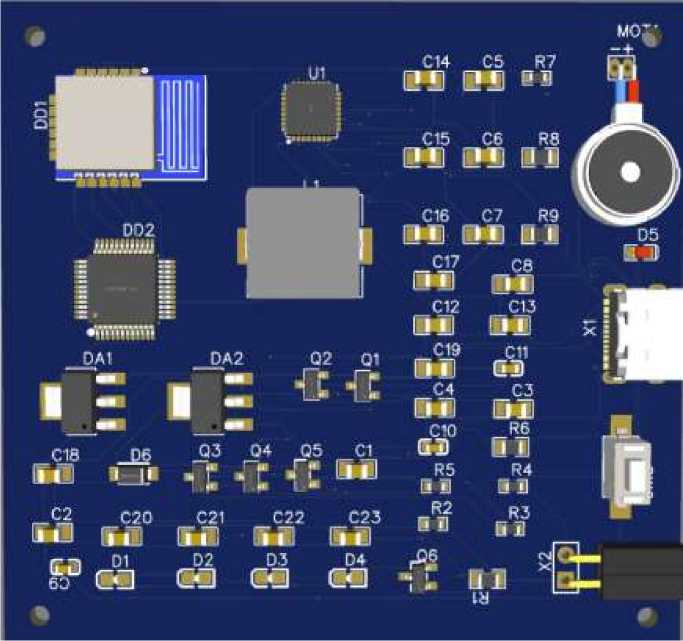

Трассировка проведена на печатной плате с двух сторон. Результаты трассировки верхней и нижней сторон платы приведены на рисунке 2 и рисунке 3, соответственно. Готовая плата приведена на рисунке 4.

Рис. 2. Трассировка верхней стороны платы

Рис. 3. Трассировка нижней стороны платы

Рис. 4. Плата готового устройства

Далее для определения необходимости Рассчитаем объем, занимаемый элемен- охлаждения проведем расчет температуры тами в корпусе:

перегрева элементов.

V r2-R5,R7,Di-D6 — 11 * 1,6 * 0,8 * 0,45 — 6,3 мм3 V ri,R6,R8,R9 — 4 * 2 * 1,2 * 0,4 — 3,84 мм3 button — 6 * 3,5 * 5 — 105 мм3 V(/1 — 5 * 5 * 0,75 — 18,75 мм3 V^ — 9 * 7,3 * 3,3 — 216,8 мм3

Vstm — 1,6 * 10 * 10 — 160

Vcoww — 13 * 5 * 3 — 195 мм3

VC1-C23 — 23 * 1,25 * 1,25 * 2 — 72 мм3 V biuetooth — 14,5 * 10 * 40 — 5800 мм3

V ^ms — 2 * 1,5 * 6,3 * 3,3 — 62,4 мм3

VTr — 6 * 1 * 2,9 * 1,3 — 22,5 мм3 Vmoto r — 13 * 30 * 10 — 3900 мм3

VL — 10,5 * 4 * 10,5 — 441 мм3

Вычислим общий объем:

К — 6,3 + 3,84 + 105 + 18,75 + 216,8 + 160 + 195 + 72 + 5800 + 62,4 + 22,5 + 3900 + 441 — 11003 мм3

Объем корпуса:

К— 67 * 72 * 5 — 24120 мм3

Мощность, рассеиваемая внутри корпуса прибора, рассчитывается по формуле:

P p — 0,2 * In * Un — 0,2 * 0,5 * 5 — 0,5 Вт

Коэффициент заполнения:

S 11003 * 10-9

К = — —-----------

-

3 abh 0,067 * 0,072 * 0,005

— 0,46

Приведенный размер нагретой зоны:

Lnp — Tab — ^0,067 * 0,072 — 0,07 м h3 — hK3 — 0,005 * 0,46 — 0,0023 м

Приведенная высота воздушного зазора между нагретой зоной и корпусом:

h-h3 0,005 - 0,0023

h i

-—-3 —-----------— 0,00135 м

Геометрический фактор:

K r —

h i

L np

0,00135 0,07

— 0,019

Площадь поверхности корпуса:

Sk — 2(ab + ah + bh) — 2(0,067 * 0,072 + 0,067 * 0,005 + 0,072 * 0,005) — 0,011 м 2

Приведенная поверхность нагретой зоны:

Sз = 2Lпр(Lпр + 2hз) = 2 ∗ 0,07(0,07 + 2 ∗ 0,0023) = 0,0104

Удельная поверхностная мощность корпуса:

P 0,5 Вт

Удельная поверхностная мощность нагретой зоны:

Pp 0,5 Вт

PУДЗ = Sз = 0,0104 = 48м2

Среднеповерхностный перегрев:

∆tk = ∆tpKsKtKПKН = 11∗0,46∗0,85∗0,74∗ 1,13 = 3,6 ℃

Среднеповерхностный нагрев корпуса:

tk = tокр + ∆tk = 20 + 3,6 = 23,6 ℃

Среднеповерхностный перегрев зоны:

∆tз = ∆tpзKПРKКЗKКГKеПKtKН = 0,23 ∗ 0,96 ∗ 0,9 ∗ 1,1 ∗ 0,93 ∗ 1,02 ∗ 1,04 = 0,216℃

Среднеповерхностная температура нагретой зоны:

tз = tk + ∆tз = 23,6 + 0,216 = 23,816 ℃

По данным расчета видим, что устройство греется на 4°C, следовательно, дополнительных систем охлаждения не требуется.

Далее вычислим вероятность безотказной работы, для этого воспользуемся перечнем надежности ЭРИ [5].

Таблица. Перечень надежности элементов схемы

|

Тип элемента |

λ 0i , I/ч |

N i , шт |

|

Резистор 0805 |

0,0037*10-6 |

4 |

|

Резистор 0603 |

0,0095*10-6 |

5 |

|

Конденсатор 0603 |

0,0037*10-6 |

23 |

|

Кнопки |

0,16*10-6 |

1 |

|

Разъемы |

0,001223*10-6 |

1 |

|

Стабилизатор |

0,013*10-6 |

2 |

|

Микросхема |

0,043*10-6 |

3 |

|

Диоды |

0,027*10-6 |

6 |

|

USB |

0,0007*10-6 |

1 |

|

Транзисторы |

0,085*10-6 |

6 |

|

Вибромотор |

0,58*10-6 |

1 |

Рассчитаем интенсивность устройства по формуле:

λб = 4 ∗ 0,0037 ∗ 10-6 + 5 ∗ 0,0095 ∗ 10-6 + 23 ∗ 0,0037 ∗ 10-6 + 0,16 ∗ 10-6 + 0,001223 ∗ 10-6 + 2 ∗ 0,013 ∗ 10-6 + 3 ∗ 0,043 ∗ 10-6 + 6 ∗ 0,027 ∗ 10-6 + 0,0007 ∗ 10-6 + 6 ∗ 0,085 ∗ 10-6 + 0,58 ∗ 10-6 = 1,716 ∗ 10-6 I/ч

Вычислим вероятность безотказной работы по формуле:

Pб(t) = exp(- 1,716 ∗ 10-6) = 0,999

где t – время (в часах) безотказной работы.

Таким образом, видим, что надежность устройства находится на допускаемом уровне.

Список литературы Вставка в обувь, помогающая слабовидящим ориентироваться на местности

- Бейли И. Л. Последние достижения в клинической помощи слабовидящим // Inc. Rehabil. Med. - 1983. - Т. 5, № 3. - С. 106-110.

- Лопина Т.Я. Клинико-функциональные критерии инвалидности при тапеторетинальной абиотрофии // Автореф. дисс.канд. мед. наук. - М., 1998. - 24 с.

- Негрель А. Д., Минасян Д. С., Сайек Ф. Слепота и слабовидение на юго-востоке Турции // Офтальмол. Эпидемиол. - 1996. - Т. 3. - № 3. - С. 124-134.

- Островский М.А. Молекулярные механизмы повреждающего действия света на структуры глаза и системы защиты от такого повреждения // Клиническая физиология зрения. - М.: Науч.-мед. фирма МБН, 2002. - С. 38-69.

- Справочник: Надежность электрорадиоизделий: данные для расчета, 2004. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://areliability.com/wp-content/uploads/2018/08/Intensivnost-otkazov-elektroradioizdelij.pdf (дата обращения 26.05.2024).

- Тайлефорс В., Негрель А., Дадзи К. Глобальные данные о слепоте // Бюллетень. Всемирный орган здравоохранения. - 1995. - Т. 73. - С. 115-121.