Вторичное погребение начала раннего средневековья из некрополя Горный-10 (Северный Алтай)

Автор: Серегин Н.Н., Степанова Н.Ф.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена введению в научный оборот и интерпретации материалов раскопок мог. 14 некрополя Горный-10. Данный памятник, расположенный в Красногорском р-не Алтайского края, исследовался в 2000-2003 гг., и в настоящее время может рассматриваться как базовый комплекс для изучения различных аспектов истории населения юга Западной Сибири в начале раннего Средневековья, в т.ч. особенностей обрядовой практики. Публикуемый объект представляет собой вторичное погребение пожилого мужчины с сопроводительным инвентарем, включавшим предметы вооружения, элементы костюма и украшений, а также бытовые изделия. Зафиксированный комплект изделий указывает на определенный прижизненный статус человека, который, очевидно, не относился к элите социума, но, несмотря на преклонный возраст, сохранил довольно высокое положение. Анализ находок позволил установить датировку объекта в рамках второй половины VI VII в. н.э. Обозначены признаки, свидетельствующие о вторичном характере захоронения. Ключевыми из них являются нарушенная анатомическая целостность костяка, которая не могла образоваться в силу естественных причин, отсутствие признаков ограбления могилы, а также фиксация других подобных объектов в составе некрополя. Представленный обзор случаев обнаружения вторичных захоронений в синхронных комплексах Западной Сибири позволяет рассматривать публикуемый объект памятника Горный-10 в контексте традиции, получившей широкое распространение в начале раннего Средневековья. Учитывая ограниченные возможности исследования и интерпретации данного явления при использовании только археологических методов, перспективы дальнейшего изучения вторичных погребений связаны с целенаправленным изучением имеющихся антропологических материалов.

Лесостепной алтай, раннее средневековье, вторичное погребение, предметный комплекс, хронология, социальная история

Короткий адрес: https://sciup.org/145146721

IDR: 145146721 | УДК: 902.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0856-0863

Текст научной статьи Вторичное погребение начала раннего средневековья из некрополя Горный-10 (Северный Алтай)

Одной из своеобразных форм обрядовой практики древних и средневековых обществ выступают вторичные погребения. Такие объекты представляют собой результат перемещения или перезахоронения останков умершего человека в любом их состоянии после первичного или «временного» захоронения [Зайцева, 2001, с. 96–98]. Данное явление получило распространение в разные хронологические периоды на многих территориях. У населения Северной Азии захоронения с признаками вторичности фиксируются по меньшей мере с эпохи неолита и практиковались вплоть до этнографической современности [Базалийский, 2006; Зайцева, 2005, с. 16–21; Могильников, 1987, с. 221; Молодин, 2012, с. 178–180; и др.]. В большом количестве публикаций с различной степенью детализации представлена характеристика таких объектов, однако исследования, предполагающие целенаправленное изучение подобных свидетельств, остаются весьма редкими. Важным фактором, определяющим возможность понимания процессов формирования и трансформации обозначенной традиции, является качественная публикация материалов, демонстрирующих общие и особенные характеристики вторичных погребений разных хронологических периодов. В настоящей статье представлен опыт изучения и интерпретации захоронения, исследованного на памятнике Горный-10, который на сегодняшний день является одним из наиболее информативных некрополей начала раннего Средневековья на территории Северной Азии с точки зрения анализа «нестандартных» черт погребального обряда.

Характеристика результатов раскопок

Могильник Горный-10 расположен на мысу правого берега р. Иша, в 1,3 км к З–СЗ от устья р. Карагуж, в 0,6 км к СЗ от пос. Горный Красногорского р-на Алтайского края. Сведения о наличии памятника появились еще в 1960-е гг., а в 1970 г. отдельные находки из погребений некрополя, разрушенных силосными ямами и скотомогильником, по ступили в Бийский краеведческий музей им. В.В. Бианки. Учитывая очевидную перспективность работ на некрополе, а также аварийный характер комплекса, в 2000–2003 гг. на нем были проведены масштабные исследования, в ходе которых археологической экспедицией Алтайского государственного университета и НПЦ «Наследие» под руководством М.Т. Абдулганеева и Н.Ф. Степановой раскопаны 75 захоронений [Абдулганеев, 2007, с. 295–206]. На сегодняшний день Горный-10 является крупнейшим из известных погребальных памятников начала раннего Средневековья на территории лесостепного Алтая. В последние годы сведения о ряде объектов данного некрополя введены в научный оборот [Серегин, Степанова, 2021; Серегин, Тишин, Степанова, 2022; и др.].

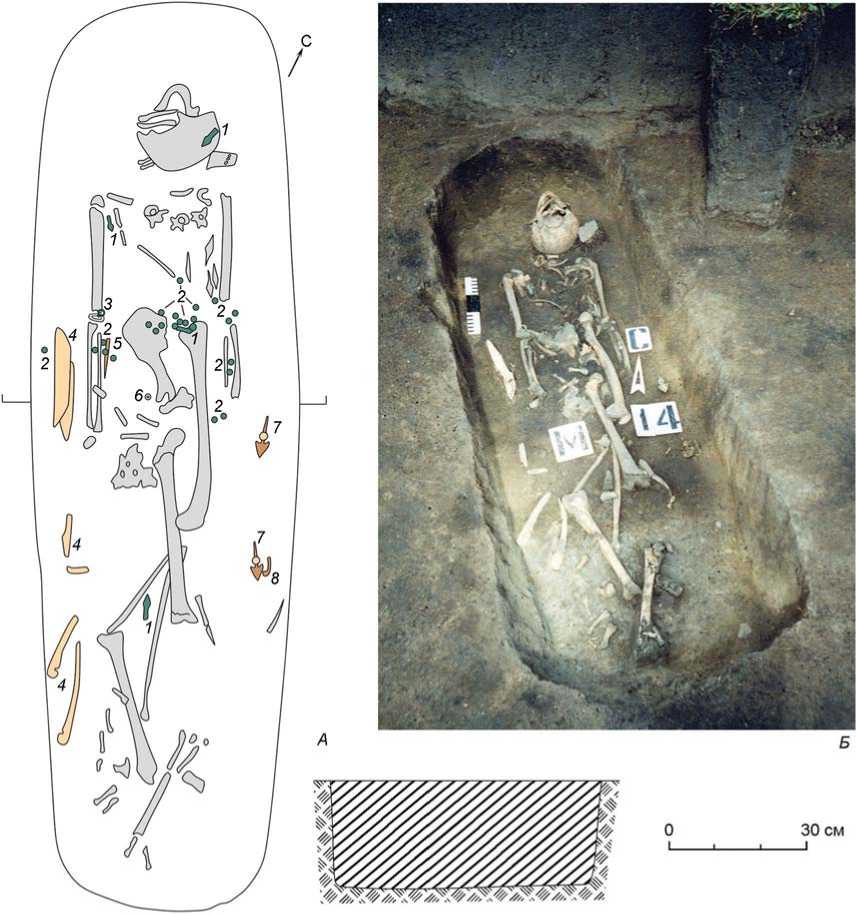

Могила 14 (рис. 1), обнаруженная на площади раскопа 3, расположена в южной части некрополя Гор-ный-10. Захоронение прослежено с глубины 0,54 м. Могила размером 2,0 × 0,6 м имела подпрямоугольную форму. На глубине 0,79 м от современной поверхности находилось погребение пожилого человека, уложенного на спине в вытянутом положении и ориентированного головой на СЗ. По определению С.С. Тур, останки принадлежат мужчине, умершему в возрасте более 55 лет. Череп покойного с двумя шейными позвонками находился в северо-западной части могилы; ниже в сочленении были расположены ко сти обеих рук. Между костями рук лежали отдельные позвонки и ребра, а между локтевыми – развернутые кости таза и бедренные. Берцовые кости ног находились в юговосточной части могилы. Важно подчеркнуть, что какие-либо свидетельства ограбления или проникновения в могилу не выявлены.

На костяке погребенного и рядом с ним обнаружены довольно многочисленные предметы сопроводительного инвентаря (рис. 2, 3). На левой половине тазовой кости, верхней головке левого бедра, между лучевыми ко стями левой и правой рук найдены декоративные элементы наборного пояса, представленные более чем 20 бронзовыми шпеньковыми бляхами. Четыре наконечника ремней лежали в разных местах – на черепе, у правой плечевой кости, на верхней головке левого бедра и между нижней частью бедренной и верхней частью большой берцовой кости правой ноги. Под левой половиной таза найдены обломки двух железных пряжек, у середины левого бедра – пастовая бусина, а на правом локте – бронзовый перстень.

Судя по зафиксированной ситуации, слева от человека, у северо-восточной стенки могильной ямы был уложен колчан. Сохранился связанный с ним железный крюк, а также шесть железных наконечников стрел, размещенных остриями вниз. Железный нож обнаружен с внутренней стороны левых локтевых костей. Справа от человека зафиксированы роговые элементы сложносоставного лука: парные срединные боковые накладки находились рядом с рукой покойного; чуть ниже них выявлена одна тыльная; парные концевые накладки выявлены у юго-западной стенки могилы, в районе берцовых костей ног.

Анализ и интерпретация материалов

Публикуемое погребение демонстрирует признаки обряда в целом характерные и для других объектов комплекса Горный-10. К ним следует отнести отсутствие курганной насыпи и других наземных конструкций (при этом нельзя исключать их наличие изначально); небольшая глубина могилы; отсутствие каких-либо внутримогильных сооружений; одиночная ингумация человека, в большинстве случаев без лошади; северо-западная ориентировка покойного. Во-

Рис. 1. Горный-10, мог. 14.

А – план и разрез погребения ( 1 – наконечники ремня; 2 – бляхи-накладки; 3 – перстень; 4 – накладки на лук; 5 – нож; 6 – бусина; 7 – наконечники стрел; 8 – колчанные крюки); Б – фото могилы.

прос о культурной принадлежности населения, оставившего данный некрополь, остается дискуссионным [Зубова, Кубарев, 2015, с. 86; Казаков, Казакова, 2016, с. 241; Тишкин, Горбунов, 2002; и др.].

Сопроводительный инвентарь, зафиксированный в ходе раскопок мог. 14, оказался достаточно информативным для установления хронологии данного объекта. Вещевой комплекс представлен предметами вооружения, элементами костюма и украшениями, а также бытовыми изделиями.

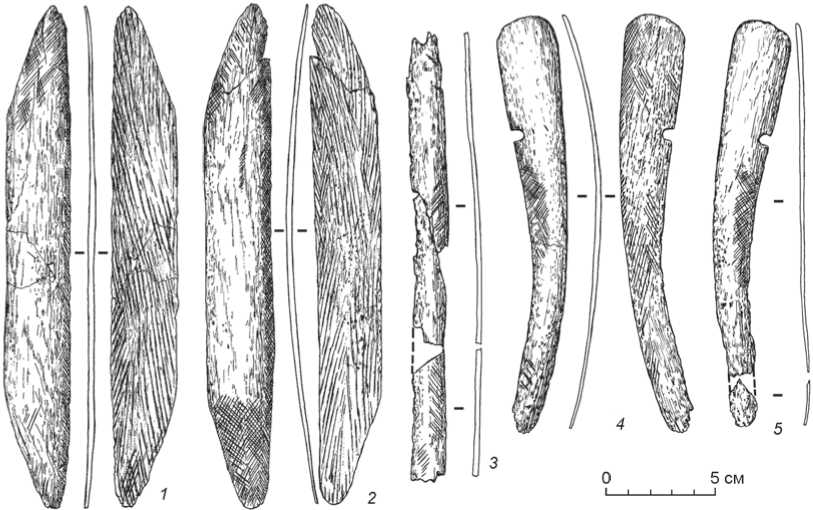

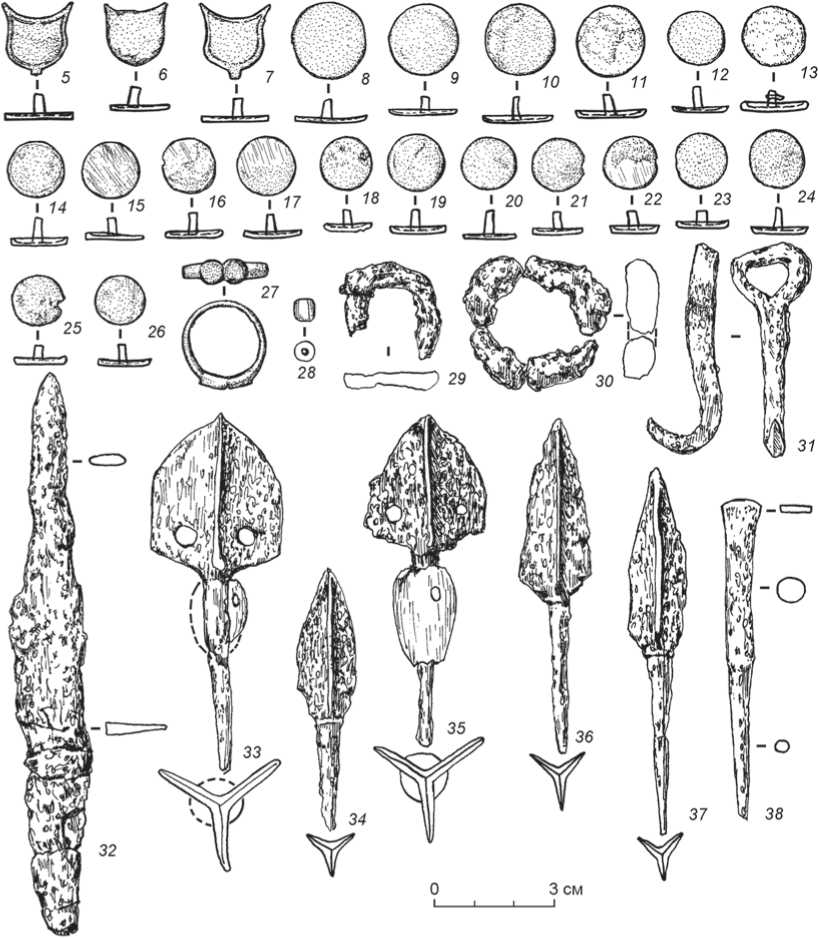

Довольно показательными являются роговые накладки на лук, который был уложен рядом с покойным (рис. 2). Концевые боковые накладки (очевидно, на нижнее плечо кибити) дуговидные, средние, широкие, тонкие, с закругленной головкой и одним вы- резом для тетивы (рис. 2, 4, 5). Их внутренняя и частично лицевая поверхность покрыты насечками. Широкое распространение таких накладок в раннем Средневековье, судя по имеющимся материалам, связано с луками тюркской традиции. Период бытования изделий данного типа для восточно-азиатского региона определяется второй половиной V – первой половиной VIII в. [Горбунов, 2006, с. 15]. Срединные боковые накладки трапециевидные, средние по длине, широкие и тонкие, со скругленными концами (рис. 2, 1, 2). Единичные экземпляры схожих элементов лука впервые зафиксированы на Алтае в памятниках жужанского времени, но массовое использование получили у тюрок Центральной и Средней Азии во второй половине I тыс. н.э., от которых

Рис. 2. Горный-10, мог. 14. Роговые накладки на лук.

их заимствовали многие народы Евразии [Там же, с. 17]. Менее однозначной представляется функциональная атрибуция фрагментарно сохранившейся накладки, найденной отдельно от срединных и концевых боковых пластин (рис. 2, 3 ). С большой долей вероятности данное изделие следует рассматривать как срединную тыльную накладку с трапециевидными окончаниями. На Алтае такие пластины использовались в конструкции луков населения булан-ко-бинской культуры во II в. до н.э. – V в. н.э. На юге Западной Сибири они известны в комплексах второй половины IV – V в. со следами среднеазиатского влияния [Там же, с. 18].

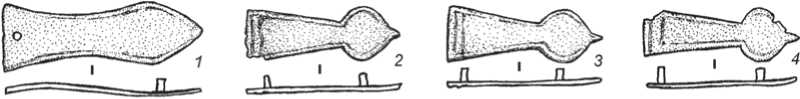

Железные наконечники стрел представлены экземплярами различных типов. Две находки, снабженные свистунками, относятся к трехлопастным изделиям с широким заостренным пером и округлыми прорезями в нижней части лопастей (рис. 3, 33, 35 ). Наиболее близкие аналогии таким предметам известны в раннетюркских комплексах горной части Алтая второй половины VI – первой половины VII в. н.э. [Гаврилова, 1965, табл. XIX, 13 ; Кирюшин и др., 1998, рис. 8, 7 ; и др.]. Вторую группу наконечников стрел из мог. 14 составляют трехлопастные экземпляры с более узким геометрическим заостренным пером и кольцевым упором (рис. 3, 34, 36, 37 ). Подобные находки, характеризующиеся вариабельностью оформления, имеют широкий круг аналогий в памятниках Алтая и сопредельных территорий эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья [Горбунов, 2006, с. 38–39]. К более редкому типу изделий относится наконечник с четырехугольной формой пера без выделенного острия (рис. 3,

38 ). Судя по имеющимся материалам, распространение таких изделий в памятниках Центральной Азии относится к сяньбийскому времени [Худяков, 1986, рис. 27, 5–11 ]. Более поздние аналогии рассматриваемой находке из некрополя Горный-10 обнаружены в погребениях жужанского времени и периода Тюркских каганатов [Киреев, 1993, рис. 1; Тетерин, 2004, рис. 4, 8–11 ; 6, 14 ; и др.].

Для определения хронологии мог. 14 большое значение имеют декоративные бронзовые изделия, большая часть которых, исходя из расположения в захоронении, была связана с оформлением пояса. Бляхи-накладки округлой и щитовидной формы со шпеньком (рис. 3, 5–26 ), а также вытянутые фигурные наконечники ремней (рис. 3, 1–4 ) имеют широкий круг аналогий в материалах из комплексов лесостепного Алтая [Горбунов, Рудометов, 2003, рис. 1, 20–23 ; Горбунов, Тишкин, Фролов, 2017, рис. 2, 13, 18, 22 ] и других территорий [Гаврилова, 1965, табл. XV, 9 ; XVIII, 9 ; Голдина, Водолаго, 1990, табл. XXXI, 18–22 ; Илюшин, 1999, рис. 61, 6–7 ; 63, 37–39 ; Троицкая, Новиков, 1998, рис. 26, 17, 30, 32 ; Чиндина, 1991, рис. 29, 5, 6 ; и др.], которые датируются в основном в рамках второй половины VI – начала VIII в. Более редкой находкой для юга Западной Сибири является бронзовый перстень с щитком в виде двух окружностей (рис. 3, 27 ). Такие изделия нехарактерны для большинства памятников одинцовской культуры (нам известны только предметы из неопубликованных материалов некрополей Горный-10 и Чумыш-Перекат), однако получили достаточно широкое распространение в раннесредневековых объектах Прикамья [Голдина, 1985, табл. II; Голдина, Водолаго, 1990, табл. XXIII].

Рис. 3. Горный-10, мог. 14. Сопроводительный инвентарь из погребения.

1–27 – бронза ; 28 – паста ; 29–32, 34, 36–38 – железо ; 33, 35 – железо , рог .

Учитывая приведенный круг аналогий предметам сопроводительного инвентаря, время сооружения мог. 14 некрополя Горный-10 может быть определено в широких рамках второй половины VI – VII в. н.э. Представительный комплект изделий (прежде всего наборный пояс, включавший значительное количество элементов из бронзы) указывает на определенный прижизненный статус пожилого мужчины, который, очевидно, не относился к элите социума, но, несмотря на преклонный возраст, сохранил довольно высокое положение.

Важной характеристикой мог. 14 является ее предполагаемый вторичный характер. Об этом свидетельствуют следующие факторы: 1) очевидная нарушенная анатомическая целостность костяка, которая не могла образоваться в силу естественных причин, либо при воздействии мелких грызунов (см. рис. 1); 2) отсутствие следов ограбления или проникновения в могилу и в целом редкость подобных свидетельств в материалах комплекса Гор-ный-10; 3) сохранение в могиле сопроводительного инвентаря, в т.ч. изделий из цветных металлов, ко- торые при ограблении могли быть изъяты; 4) фиксация признаков вторичности погребений в материалах ряда других объектов некрополя Горный-10 при отсутствии следов ограбления.

Схожие и другие признаки неоднократно выявлены при исследовании погребальных комплексов конца эпохи Великого переселения народов и начала раннего Средневековья на сопредельных территориях. Главным образом, археологами отмечается нарушенная анатомическая целостность скелетов умерших людей. Так, в материалах релкинской культуры Томского Приобья зафиксирована серия погребений с «некомплектными» костяками, а также с беспорядочным расположением останков умерших [Беликова, Плетнева, 1983, с. 106; Чиндина, 1977, с. 87]. По мнению Л.А. Чиндиной [1991, с. 32], появление таких объектов может быть связано с традицией совершения первичного захоронения на деревьях в бере стяных чехлах, подобно селькупскому похоронному обряду. Схожее объяснение распространению «повторных» погребений в начале раннего Средневековья предложил В.А. Могильников [1987, с. 221]. Другая возможная интерпретация вторичных захоронений связана с сезонностью их совершения. Анализ материалов верхнеобской культуры позволил предположить, что умершие вместе с сопровождавшей их пищей долгое время находились за пределами кургана, что обусловило отсутствие в исследованных могилах отдельных костей [Троицкая, Новиков, 1998, с. 23]. Н.А. Матвеева [2016, с. 125–126] обратила внимание на фиксируемые следы погрызов на длинных костях скелетов, исследованных в объектах Тоболо-Ишимья эпохи Великого переселения народов и начала раннего Средневековья. По ее мнению, это может указывать на существование обычая сохранения тел умерших в зимнее время для последующего захоронения.

Таким образом, мог. 14 некрополя Горный-10 демонстрирует распространение традиции совершения вторичных погребений, характерной и для других культур Западной Сибири и сопредельных территорий начала раннего Средневековья. Отметим, что при публикации результатов раскопок других могильников одинцовской культуры лесостепного Алтая подобные случаи пока не отмечались. Однако это может быть связано со степенью сохранности антропологических материалов, а также с отсутствием опыта их целенаправленного изучения.

Заключение

Даже краткий обзор случаев фиксации синхронных вторичных погребений в разных частях Западной Сибири и на сопредельных территориях показывает перспективность изучения таких объектов в контексте традиций обрядовой практики раннесредневекового населения. Некрополь Горный-10 представляется возможным рассматривать как один из наиболее информативных памятников для решения ряда вопросов в указанном направлении.

Публикуемый объект представляет собой характерный пример вторичного погребения. При этом изучение материалов показывает, что по всем остальным признакам захоронение довольно типично как для некрополя Горный-10, так и для других комплексов юга Западной Сибири начала раннего Средневековья. Сопроводительный инвентарь, зафиксированный в ходе раскопок мог. 14, позволяет датировать ее в широких рамках второй половины VI – VII в. н.э. Отметим довольно высокий прижизненный статус умершего мужчины, показательный с учетом его преклонного возраста.

Анализ имеющихся материалов наглядно свидетельствует о том, что возможности интерпретации вторичных погребений некрополя Горный-10, а также других подобных синхронных объектов, существенным образом ограничены в случае использования только археологических методов. Перспективы дальнейшего изучения «нестандартных» комплексов связаны с целенаправленным антропологическим исследованием, предполагающим учет всех возможных показателей в контексте сложных этносоциальных процессов, происходивших на юге Западной Сибири и сопредельных территориях в начале раннего Средневековья.

Культурно-хронологическая и социальная интерпретация публикуемого комплекса осуществлена в рамках реализации проекта РНФ № 20-78-10037 «Ранние тюрки Центральной Азии: междисциплинарное историко-археологическое исследование». Обработка материалов раскопок некрополя Горный-10 проведена в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0006 «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи».

Список литературы Вторичное погребение начала раннего средневековья из некрополя Горный-10 (Северный Алтай)

- Абдулганеев М. Т. Красногорский район в древности // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. - Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2007. - Вып. XVI. -С. 237-304.

- Базалийский В.И. "Неординарные" погребения в позднем мезолите - раннем неолите Байкальской Сибири // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территории. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. - Т. XII. - С. 17-21. EDN: OWCZXN

- Беликова О.Б., Плетнева Л.М. Памятники Томского Приобья в V-VIII вв. н.э. - Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та, 1983. - 244 с. EDN: SBSPCF

- Гаврилова А.А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. - М.; Л.: Наука, 1965. - 146 с.

- Голдина РД. Ломоватовская культура в Верхнем Прикамье. - Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 1985. - 280 с. EDN: YJHYIH