Выбор численных методов для моделирования свободных струй из пожарного ствола

Автор: Пожаркова И.Н.

Журнал: Онтология проектирования @ontology-of-designing

Рубрика: Методы и технологии принятия решений

Статья в выпуске: 2 (56) т.15, 2025 года.

Бесплатный доступ

Методы вычислительной гидродинамики позволяют оценивать характеристики газожидкостных потоков, в частности свободных струй, с учётом различных явлений. Особенностями струй, исследуемых в данной работе, являются значительные геометрические размеры и начальные скорости, что повышает вычислительную сложность используемых моделей и увеличивает время их расчёта. Основу выбора численных методов и их настроечных параметров составляет поэтапное увеличение вычислительной сложности используемых моделей до уровня, удовлетворяющего критериям их качества: обеспечение приемлемых относительно решаемых задач значений времени расчёта; точности, определяемой величиной отклонения полученных результатов от экспериментальных целевых характеристик струй. Описаны этапы выбора, включающие проведение эксперимента для оценки точности рассматриваемых методов, принципы согласования экспериментальных и расчётных характеристик для выполнения валидации. Эффективность использования предлагаемой схемы выбора показана на примере решения задачи моделирования свободных струй огнетушащего вещества из пожарного ствола. Представлены результаты проведённых на полигоне натурных испытаний и расчётов на основе выбранных моделей. Новизна заключается в формализации методов вычислительной гидродинамики, обеспечивающих приемлемые относительно целевых характеристик точность и время расчёта траекторий свободных струй, что может быть использовано при разработке систем автоматизированного наведения потока огнетушащего вещества из ствола пожарного робота на заданные области защищаемого пространства.

Моделирование, точность модели, время расчёта, свободные струи, многофазные потоки, вычислительная гидродинамика, огнетушащее вещество, пожарный ствол

Короткий адрес: https://sciup.org/170209600

IDR: 170209600 | УДК: 004.942 | DOI: 10.18287/2223-9537-2025-15-2-270-280

Текст научной статьи Выбор численных методов для моделирования свободных струй из пожарного ствола

Численное моделирование свободных струй под воздействием внешних сил является основой решения ряда задач: оценка параметров исследуемых потоковых процессов [1], разработка и совершенствование исполнительных и управляющих устройств, алгоритмов [2] и др. Выбор методов вычислительной гидродинамики определяется свойствами жидкости и среды, в которую она истекает, а также изучаемыми при этом явлениями [3].

Предметная область настоящей работы ограничена свободными струями огнетушащего вещества из пожарных стволов, движущегося в воздухе под воздействием сил сопротивления, тяжести и т.д., без учёта ветра

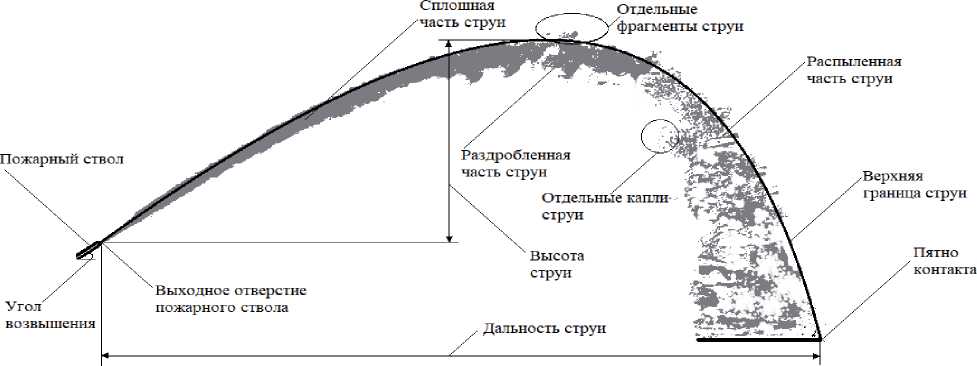

Неучёт ветра обусловлен тем, что имеющиеся эмпирические данные, которые можно использовать для оценки точности и валидации моделей, получены на основе испытаний ствольной техники в штиль, для того, чтобы обеспечить унификацию параметров, определяемых по результатам экспериментов, проводимых на различных полигонах, в т.ч. закрытых. Характерными особенностями таких потоков огнетушащего вещества являются большие геометрические размеры траекторий (десятки метров), высокие начальные скорости (десятки метров в секунду), раздробление и распыл сплошной струи на отдельные фрагменты и капли различных размеров (рисунок 1), а также обратный процесс слияния капель.

Для математического описания указанных явлений необходимо использование соответствующих методов и размеров ячеек расчётной сетки [4], на которые разбивается исследуемое пространство, что потребует значительного количества ресурсов для проведения расчёта.

Рисунок 1 – Схема свободной струи огнетушащего вещества из пожарного ствола

Исследуемые в данной работе свободные струи представляют собой многофазные потоки [5]. Первичная фаза – газовая: воздух, двигающийся за счёт взаимодействия (в частности, в распылённой и раздробленной частях струи) с жидкой вторичной фазой (огнетушащим веществом). Если характерный размер межфазной границы значительно превышает соответствующие размеры ячеек расчётной сетки на участке сплошной струи (рисунок 1), то для описания этого участка можно использовать метод переноса объёмной доли жидкости ( Volume Of Fluid , VOF ) [6], который позволяет сократить время расчёта по сравнению с эйлеровой моделью [7]. Это может быть актуально при решении задач, требующих построения траекторий на множестве различных значений параметров, влияющих на исследуемые процессы, например, задач формирования выборок для обучения нейросетевых моделей [2].

Когда раздробление и распыл жидкости (рисунок 1) оказывают существенное влияние на траекторию её движения, необходимо учитывать не только её сплошную, но и дисперсную фазы [8], а также переходы между ними. Для этого применяются, в частности, гибридные методы, совместно использующие две модели, например, VOF-DPM [9]: для сплошной фазы – VOF , для дискретной фазы – модель Лагранжа ( Discrete Phase Model , DPM ). В исследованиях, одним из предметов которых является обратный переход (слияние отдельных капель и т.д.), применяются более сложные модели на базе эйлеровой.

-

■ Многофазная модель Эйлера, использующая метод VOF для описания отдельных фаз ( Multi-fluid VOF) [10].

Особенностью данного подхода является представление жидкости, как дисперсного потока, который при определённом критическом значении объёмной доли приобретает свойства сплошной фазы.

-

■ Модель плотности алгебраической площади границы между фазами ( Algebraic Interfacial Area Density , AIAD ) [11], в которой переходы между сплошными и дисперсными фазами представлены на основе уравнений массообмена.

-

■ Обобщённая двухфазная методика, в которой переходы между фазами описываются на основе AIAD, Multifluid VOF , а также с использованием модели равновесного распределения [12].

Оценка степени влияния переходов между фазами на траекторию свободной струи в задачах наведения потока огнетушащего вещества из пожарного лафетного ствола (ПЛС) на заданную область пространства [2] представляет сложную проблему. Цель настоящего исследования заключается в формализации выбора вычислительных моделей и их параметров, обеспечивающих высокие точность и скорость расчёта.

1 Методы

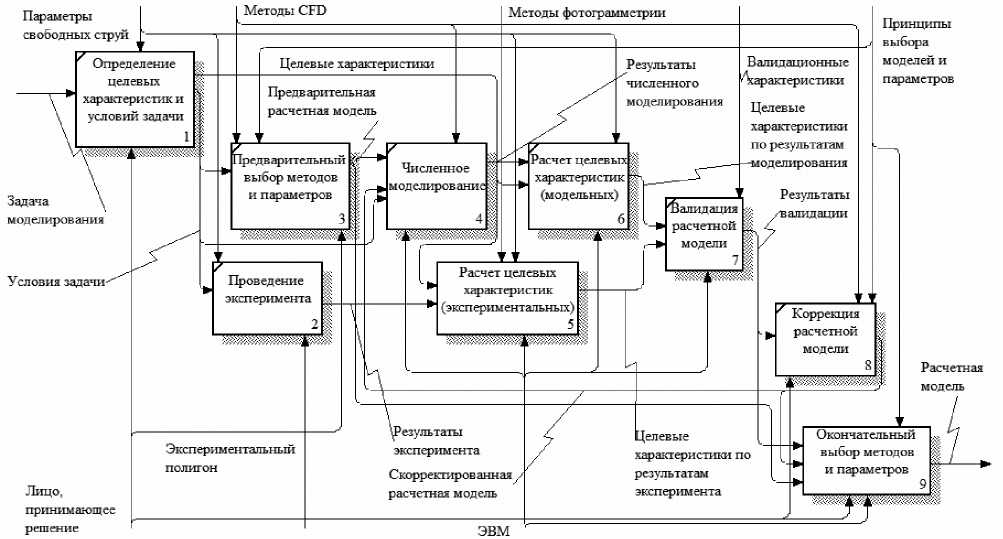

Схема выбора методов вычислительной гидродинамики ( Computational Fluid Dynamic, CFD ) и их параметров для моделирования свободных струй представлена на рисунке 2.

Результаты моделирования

Расчет целевых характеристик и условий задачи

Расчет целевых характеры стик (модельных)

характеристик (эксперим ентальных)

Принципы ^ выбора моделей и параметров

Условия задачи -

Лицо.

принимают ее решение

Экспериментальный полигон

Параметры свободных струй

Валидационные ''карактери стики

Целевые характеристики по результатам ■моделирования

Результаты /Валидации

Проведение эксперим ента

Методы CFD

Методы фотограмметрии

Целевые характеристики

Скорректированная у" расчетная модель

Целевые характеристики по результатам эксперим ента

Расчетная модель

^Результаты эксперим ента

Предв зрительная расчетная модель

Предварительный Й выбор методов и параметров $

Численное | ^ моделирование

Задача моделирования

Определение целевых

Окончат ель ный выбор методов и параметров 9

Коррекция , расчетной модели валидация

* расчетной

* модели

ЭВМ г

Рисунок 2 - Схема выбора методов вычислительной гидродинамики и их параметров для моделирования свободных струй

Характеристиками, представляющим интерес в исследуемой области, являются: высота h , дальность L , верхняя граница струи (множество точек P траектории движения переднего фронта), размер пятна контакта d , интенсивность орошения в зоне пятна контакта q (рисунок 1). Наибольшую важность имеют h, L и P , т.к. на их основе формируются соответствующие ограничения (например, при разработке алгоритмов решения задач наведения огнетушащего вещества из ствола пожарного робота на заданную точку защищаемого пространства [13] под воздействием управляющих параметров: угол возвышения, расход огнетушащего вещества, рабочее давление [2]).

Критериями качества моделей, используемых для численного расчёта движения свободных струй, является выполнение следующих условий:

T < T max , (1)

D i < D max , i , (2)

где T - время моделирования на имеющемся оборудовании,

Tmax — максимально допустимое значение времени расчёта на имеющемся оборудовании, D i - ошибка оценки i -й целевой характеристики, полученной на основе моделирования, Dmax , i — максимально допустимая величина ошибки оценки i -й целевой характеристики.

При выполнении условий (1) и (2) для различных конфигураций моделей и их параметров предпочтение отдаётся той, для которой свёртка (3) имеет минимальное значение.

F ( T , D i ) = a- T / T max + S i (в i • D i / D max , i ), (3)

где а, в i - весовые коэффициенты важности соответствующих критериев (1) и (2).

Выбор моделей и их параметров для описания свободных струй огнетушащего вещества с целью обеспечения достижения приемлемого времени расчёта осуществляется согласно схеме (рисунок 2, блоки 3 и 8) от наиболее простых с вычислительной точки зрения к более сложным, включающим решение большего количества уравнений. Отсутствие необходимости учитывать процессы перехода из дисперсной фазы в сплошную позволяет в качестве предварительных моделей вычислительной гидродинамики (МВГ) использовать наиболее простые k- epsilon turbulence model (k-c) [14] и k- omega turbulence model (k-ш) [15] для описания турбулентности и VOF [6] для описания фаз. На время расчёта влияют геометрические размеры исследуемого пространства, количество ячеек расчётной сетки, граничные условия, использование дополнительных функций (например, для демпфирования или ограничения турбулентности).

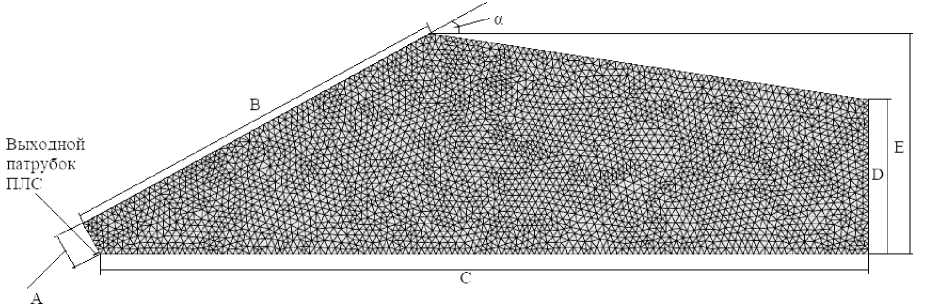

В работе использовалась схема расчётной сетки, представленная на рисунке 3.

A - длина задней стенки моделируемого пространства, смежной с выходным патрубком ПЛС, B - длина верхней стенки моделируемого пространства на начальном участке струи, С - длина моделируемого пространства,

D - высота передней стенки моделируемого пространства,

E - максимальная высота моделируемого пространства, а - угол возвышения выходного патрубка ПЛС.

Рисунок 3 - Схема моделируемого пространства с разбиением на ячейки расчётной сетки

Параметры A, B , C , D , E , а также ширина W моделируемого пространства выбираются по результатам предварительных натурных испытаний так, чтобы обеспечить полный охват исследуемой струи и исключить влияние на её движение явлений, возникающих на границах расчётной сетки. В частности, A > Amin = 1.5 м, B > Bmin (расстояние от выходного отверстия ПЛС до наивысшей точки струи), C > Cmin (дальность струи с запасом не менее 5 м), D > Dmin (высота струи), E > Emin ~ Dmin + 2- Amin , W > Wmin = 5 м. Чем выше начальная скорость огнетушащего вещества, тем сильнее раздробление и распыл струи, и тем больший запас геометрических размеров пространства относительно указанных минимальных значений требуется.

Размеры ячеек расчётной сетки выбираются так, чтобы получить приемлемую точность моделирования с учётом явлений, оказывающих влияние на траекторию свободной струи. Малые отклонения параметров, описывающих поток огнетушащего вещества на выходе из ПЛС (профиль скорости, диаметр и форма выходного отверстия и т.д.) могут приводить к значительным изменениям выбранных целевых характеристик. Поэтому важно обеспечить в области моделируемого пространства высокую точность расчётов, в частности за счёт: ■ использования внутри исследуемого ПЛС малых размеров ячеек расчётной сетки;

-

■ уменьшения размеров ячеек расчётной сетки в областях исследуемого пространства, находящихся в непосредственной близости от стенок ПЛС (пристеночные области);

-

■ использования на начальном участке траектории огнетушащего вещества (на выходе из ПЛС) размеров ячеек расчётной сетки, достаточных для представления его характерных геометрических особенностей.

Расчёт целевых характеристик по результатам моделирования и экспериментов (блоки 6 и 5 на рисунке 2) производится так, чтобы обеспечить согласование соответствующих вели- чин. В данной работе для определения параметров струи огнетушащего вещества, представленных в таблице 1, использовались методы [16, 17].

Таблица 1 - Согласование целевых характеристик, определяемых по результатам моделирования и эксперимента

|

Характеристики |

Способ оценки по результатам моделирования |

Способ оценки по результатам эксперимента |

|

Высота струи |

Расстояние по вертикальной оси от выходного отверстия пожарного ствола до наивысшей точки расчётной сетки, в которой объёмная доля жидкой фазы превышает заданное граничное значение |

Измеренное в ходе эксперимента расстояние по вертикальной оси от выходного отверстия пожарного ствола до наивысшей точки основного потока струи. Соответствующее расстояние, рассчитанное на основе цифровых изображений струи с использованием обратного перспективного преобразования по методике, представленной в [17] |

|

Дальность струи |

Расстояние по горизонтальной оси от выходного отверстия пожарного ствола до наиболее удалённой от него точки расчётной сетки, в которой объёмная доля жидкой фазы превышает заданное граничное значение на высоте, соответствующей поверхности моделируемого экспериментального полигона |

Измеренное в ходе эксперимента расстояние по горизонтальной оси от выходного отверстия пожарного ствола до наиболее удалённой от него точки поверхности полигона, которой достигла струя. Соответствующее расстояние, рассчитанное на основе цифровых изображений струи с использованием обратного перспективного преобразования по методике, представленной в [17] |

|

Верхняя граница струи |

Линия (множество точек) максимальных скоростей потока огнетушащего вещества [16] |

Верхняя граница визуально наиболее плотной части струи, определяемая на основе цифровых изображений с использованием обратного перспективного преобразования по методике, представленной в [17] |

Валидация (блок 7 на рисунке 2) используемых МВГ производилась путём оценки точности (отклонений) результатов расчётов относительно полученных на основе натурных испытаний с соответствующими значениями исходных параметров.

Точность моделирования относительно результатов, полученных экспериментально, оценивалась на основе относительного отклонения (4) для простых целевых характеристик (высота и дальность струи) и среднеквадратического отклонения (5) - для сложных (верхняя граница струи).

RD = X e -X m |/ X e ’100%, (4)

где Xe ^ 0 и X m - значения простой целевой характеристики, полученные соответственно по результатам эксперимента и моделирования.

N

RMSD = . - -Ж ,i - P m , i | 2 (5)

-

V N i =1 , где N - количество точек, а Pe , i - координаты i -й точки верхней границы струи, построенной по результатам эксперимента; Pm , i - координаты точки верхней границы струи, построенной по результатам моделирования, ближайшей к точке P e , i .

Решение об изменении (усложнении) МВГ или их параметров принимается в зависимости от значений указанных отклонений. В качестве критериев достижения приемлемой точности (2) использовалось выполнение условий (6) и (7):

RD < 10%, (6)

RMSD < 1 м (7)

При невыполнении данных условий производится коррекция используемых моделей или их параметров и повторное выполнение численного расчёта целевых характеристик и вали- дации. Для этого применялся алгоритм последовательного повышения вычислительной сложности путём увеличения количества решаемых на каждом временном шаге уравнений, описывающих динамику струи.

Окончательный выбор моделей и их параметров (блок 9, рисунок 2) производится среди конфигураций, удовлетворяющих критериям (1) и (2) и минимуму функции (3).

Современные ПЛС, позволяющие регулировать угол распыления струи огнетушащего вещества (в т.ч. роботизированные), имеют сложную геометрию насадков, для описания которых необходимо повышать количество ячеек расчётной сетки, что приводит к увеличению времени, требуемое для вычислений. В данной работе исследование выполнено в два этапа: 1) Первичный выбор МВГ и их параметров для решения задачи расчёта движения воды из

ПЛС с простой геометрией и малым расходом огнетушащего вещества (РС-70) [13]. Валидация производилась на основе дальности и высоты траектории струи.

2 ) Оценка точности выбранных методов и их параметров при моделировании траектории струи воды из ПЛС со сложной геометрией (ЛС-П20У) [13] и высоким расходом огнетушащего вещества. Валидация производилась на основе дальности, высоты и верхней границы траектории струи. 2 Результаты

Для первичного выбора МВГ проведён расчёт траекторий свободных струй воды из ПЛС РС-70 для следующих значений управляющих параметров: угол возвышения 30о, расход огнетушащего вещества 7,4 л/с, рабочее давление 0,4 МПа. Соответствующие значения дальности и высоты по экспериментальным замерам составили 32 м и 6,7 м. В таблице 2 и на рисунке 4 представлены полученные результаты с использованием различных наборов моделей вычислительной гидродинамики и их параметров.

Таблица 2 - Результаты моделирования траектории струи воды из пожарного ствола РС-70

б - модель турбулентности k-e с демпфированием турбулентности, модель фазового взаимодействия VOF c ограничением объёмной доли жидкости 10 -6 .

в - модель турбулентности k-e с демпфированием турбулентности, модель фазового взаимодействия VOF с учётом неявных сил и ограничением объёмной доли жидкости 10 -6 .

г - модель турбулентности k-a (здесь и далее модификация с использованием метода переноса сдвиговых напряжений ( Shear Stress Transport, SST [15])), модель фазового взаимодействия VOF c ограничением объёмной доли жидкости 10 -6 .

д - модель турбулентности k-e , модель фазового взаимодействия Эйлера.

Время расчёта в таблице 2 соответствует модельному времени 7 с., выбранному с запа- сом, исходя из момента достижения струёй устойчивого режима, при котором отсутствуют значительные изменения целевых характеристик. Как

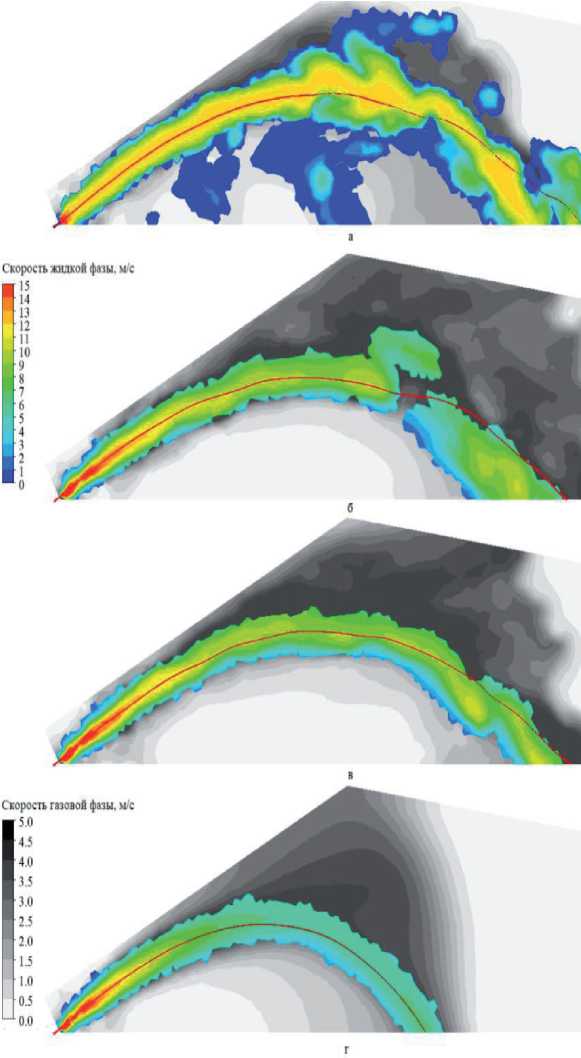

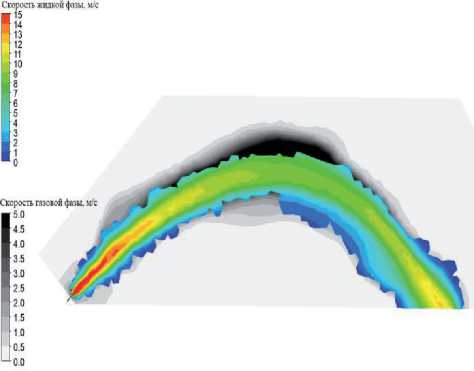

Рисунок 4 - Поля скоростей жидкой и газовой фаз в сечении вертикальной плоскости симметрии пожарного ствола РС-70 и линии потока (красные линии)

следует из полученных результатов, условию (6) удовлетворяют только траектории, построенные на основе совместного использования моделей k -£ и VOF с различными настроечными параметрами. Минимальное значение функции (3) обеспечивается для схемы c ограничением объёмной доли жидкости 10 -6 и без учёта неявных сил (таблица 2, б), поэтому она выбрана в качестве базовой для дальнейших вычислений.

Существенные отклонения целевых характеристик, полученные с использованием моделей k -ш и Эйлера (г и д, таблица 2), можно объяснить подбором значений их параметров, не соответствующих особенностям исследуемых процессов. Однако, даже для таких настроек при достаточно большом времени расчёта наблюдаются слабо (по сравнению со схемами k -е+ VOF) выраженные турбулентность и явления распада сплошного потока (рисунок 4) вследствие значительного снижения скоростей движения жидкой фазы на начальном участке.

Оценка точности моделей а, б, в, д при решении задачи построения траектории струи из ПЛС со сложной геометрией производилась на основе натурных испытаний, проведённых на экспериментальном полигоне Сибирской пожарноспасательной академии. На рисунке 5 представлены фрагменты изображений воды из ЛС-П20У, полученные для следующих значений управляющих параметров: угол возвышения выходного патрубка 60о, расход огнетушащего вещества 14,3

л/с, рабочее давление 0,27 МПа.

В верхней части рисунка 5 представлен фрагмент цифровой фотографии потока огнету

шащего вещества после предварительной обработки, а в нижней - после выделения верхней и нижней границ на базе методики [17] и её программной реализации.

На рисунке 6 изображены поля скоростей жидкой и газовой фаз в сечении вертикальной плоскостью симметрии выходного патрубка, полученные по результатам численного расчёта на основе k -ε и VOF с использованием модели с параметрами, соответствующими проведённым натурным испытаниям.

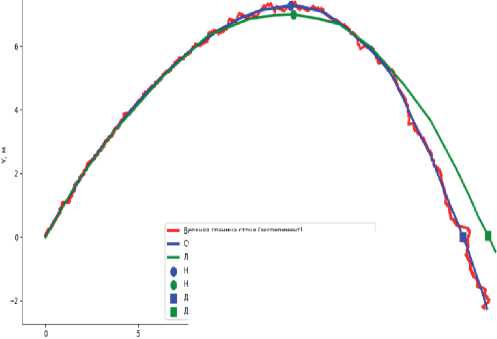

На рисунке 7 представлены совмещённые кривые, соответствующие верхним границам струи, которые построены на основе эксперимента (с использованием обратных перспективных преобразований [17] с учётом расположения камеры относительно ПЛС и углов её наклона по координатным осям полигона) и моделирования (линия максимальных скоростей потока [16]), а в таблице 3 приведены результаты валидации. Из таблицы 3 видно, что условия (6) и (7) выполняются для всех представленных характеристик, что соответствует приемлемой точности модели. Время расчёта составило 10 часов, что также удовлетворяет принятым целевым критериям.

Рисунок 5 – Фрагменты изображения струи огнетушащего вещества из ПЛС после предварительной обработки (вверху) и выделения границ (внизу)

Рисунок 6 – Поля скоростей жидкой и газовой фаз в сечении вертикальной плоскостью симметрии выходного патрубка ЛС-П20У

Зерхняя граница струи «эксперимент)

Сглаженная верхняя граница струи (эксперимент)

Линия потока по максимальным скоростям Iмоделирование) наивысшая точка струи (эксперимент)

Наивысшая точка струи (моделирование)

Дальность струи (эксперимент)

Дальность струи(моделирование)

Рисунок 7 – Верхние границы струи, полученные по результатам эксперимента и моделирования

Таблица 3 – Оценка точности моделирования относительно результатов эксперимента

|

Характеристики |

Эксперимент, м |

Моделирование, м |

Отклонение RD / RMSD |

Выполнение условий (6) и (7) |

|

Высота |

7.3 |

7 |

4.1% |

4.1% ≤ 10% |

|

Дальность |

22.5 |

23.8 |

5.8% |

5.8% ≤ 10% |

|

Верхняя граница струи |

См. рисунок 7 |

0.42 м |

0.42 м ≤ 1 м |

|

Заключение

Представленная схема выбора МВГ позволяет определять соответствующие модели, а также значения настроечных параметров, обеспечивающие приемлемые точность и скорость расчёта траекторий свободных струй из ПЛС, и может использоваться при разработке и совершенствовании исполнительных и управляющих устройств и алгоритмов.

Численные расчёты траекторий струй воды, проведённые с использованием выбранных методов, показали высокую точность и скорость расчёта. В моделируемых потоках огнетушащего вещества отмечено наличие характерных явлений, которые наблюдались при натурных испытаниях: колебания, раздробление и распыление струи.