Выбор оптимальной загрузки сублиматора по величине удельных энергозатрат при вакуум-сублимационной сушке ферментного препарата инулиназы

Автор: Шевцов Александр Анатольевич, Мажулина Инна Вячеславовна

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Процессы и аппараты пищевых производств

Статья в выпуске: 1 (51), 2012 года.

Бесплатный доступ

Изложена техника и методика эксперимента по изучению кинетических закономерностей периодического процесса вакуум-сублимационной сушки ферментного препарата инулиназы и предложен алгоритм выбора оптимальной загрузки сублиматора по минимальной величине удельных энергозатрат.

Ферментный препарат, инулиназа, вакуум-сублимационная сушка, удельные энергозатраты, оптимизация

Короткий адрес: https://sciup.org/14039781

IDR: 14039781 | УДК: 664.8.047.1

Текст научной статьи Выбор оптимальной загрузки сублиматора по величине удельных энергозатрат при вакуум-сублимационной сушке ферментного препарата инулиназы

Наиболее качеств енный метод обезвоживания продуктов - сублимационная сушка из замороженного состояния в вакууме, при которой в полной мере сохраняются исходные свойства высушиваемого материала: запах, вкус, цвет, количественный состав, объем. Так как в большинстве случаев ферментные препараты чрезвычайно чувствительны к действию повышенных температур, вакуум-сублимационная сушка является одним из наиболее приемлемых методов для их обезвоживания [1, 2].

Несмотря на неоспоримые преимущества перед другими методами обезвоживания, ва-куум-сублимационная сушка имеет ряд недостатков: большая длительность и энергоемкость процесса, немалые капитальные затраты на оборудование и сложность обеспечения сушки из-за наличия вакуума. Поэтому выбор оптимальных режимов, обеспечивающих сокращение его продолжительности, снижение энергетических и капитальных затрат, весьма актуален [5].

Объектом сушки являлся ферментный препарат инулиназы, полученный глубинным способом с использованием высокоэффектив -ного продуц ента микромицета Aspergillus awamori 2250 [3].

Инулиназа – это фермент, гидролизующий инулин в топинамбуре, топинподсолнеч-нике, одуванчике и цикории до фруктозы. Фруктоза в 1,73 раза слаще сахарозы, она менее кариогенна, и в этой связи находит все большее применение как сахаросодержащий компонент в диабетическом питании [3].

На большинстве предприятий микробиологической и пищевой промышленности применяется сублимационное высушивание продуктов на противнях в установках периодического действия.

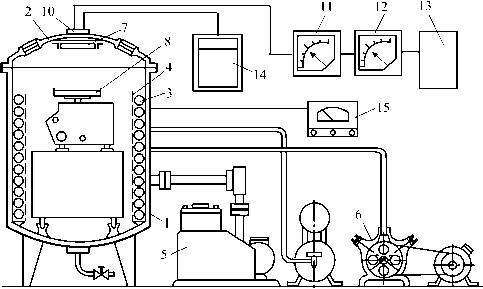

Экспериментальные исследования процесса вакуум-сублимационной сушки ферментного препарата проводились в установке, оснащенной необходимыми контрольноизмерительными приборами (рис. 1).

Установка состоит из герметичной сублимационной камеры 1 с крышкой 2, снабженной смотровыми стеклами. Внутри камеры расположен десублиматор 3 в виде трубчатого змеевика, по которому циркулирует хладагент «Хладон-22». Десублиматор отделен от сушильной камеры экраном 4, выполненным из тонколистовой полированной нержавеющей стали. Рабочий вакуум в сублиматоре создавался двухступенчатым ротационным вакуум-насосом 5, а охлаждение десублиматора осуществлялось двухступенчатым фреоновым компрессорно-охладительным агрегатом 6.

Рис. 1. Сублимационная сушилка периодического действия: 1 - камера; 2 - крышка сублиматора; 3 - десублиматор; 4 - экран; 5 - вакуум-насос; 6 - холодильный агрегат; 7 - кварцевая лампа; 8 - весы; 9 - противень с продуктом; 10 - герметичный разъём; 11 - амперметр; 12 - вольтметр; 13 - автотрансформатор; 14 - потенциометр; 15 -вакуумметр

Для проведения исследований процесса сушки препаратов под действием радиационного подвода тепла в в ерхней части крышки сублиматора 2 на кронштейне закреплена кварцевая галогеновая лампа 7, служащая источником инфракрасного излучения. Для регистрации убыли массы продукта в процессе сушки внутри камеры на специальной подставке размещены квадрантные весы 8, на чашку которых устанавливали противень с продуктом 9. Регистрацию массы по шкале весов производили визуально через смотровое стекло в крышке 2. Напряжение на лампе 7 регулировали автотрансформатором 13, а потребляемую при этом мощность устанавливали по амперметру 11 и вольтметру 12 класса точности 1,0.

Значения температуры десублиматора, глубины и поверхности продукта фиксировали с помощью миниатюрных хромель-копелевых термопар, подключенных через герметичный разъем 10 к потенциометру 14. Остаточное давление в камере сушилки контролировали термоэлектрическим вакуумметром 15.

Для определения исходного содержания сухих веществ в растворах ферментов использовали рефрактом етр. Влажность сухих ферментов определяли путем высушивания до постоянной массы в вакуумной сушилке SPT-200 при температуре 313...315 K и остаточном давлении 2,5...2,8 кПа.

Кинетику сушки препарата инулиназы исследовали методом «экстремальных температур». Поскольку нагрев ферм ента выше 305,5 K нежелателен по условиям термочув- ствительности, то в качестве верхней экстремальной температуры продукта принято значение 305 K (+32 0С).

Фермент с различной концентрацией сухих веществ замораживали в алюминиевых чашках диаметром 9 ⋅ 10-2 м и высотой 2 ⋅ 10-2 м в камере низкотемп ературного холодильного стола при 233 К (-40 oС). Высота слоя во всех опытах составляла 9 ⋅ 10-3 м, а режимные параметры работы установки поддерживались на одинаковом уровне. Темп ературу и показания весов измеряли через каждые 2 мин.

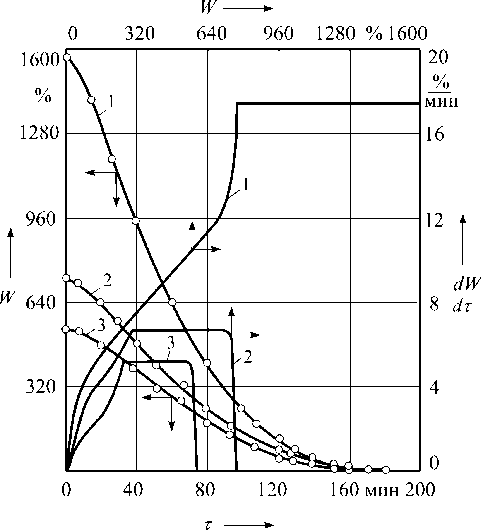

Все кривые сушки инулиназы имели период постоянной скорости сушки, при котором к препарату подводилось максимальное количество тепла (рис. 2).

Рис. 2. Кривые сушки и скорости сушки инулиназы c исходной концентрацией сухих веществ С с , %: 1 - 6; 2 - 12; 3 - 15; h = 9 ⋅ 10-3м

Снижение мощности энергоподвода приводило к резкому падению скорости сушки. Длительность периода постоянного энергоподвода во всех случаях примерно одинакова. Некоторое ее снижение для препарата с низкой концентрацией сухих веществ можно объяснить разницей в глубине вмороженной термопары на поверхности продукта и ув еличением коэффициента температуропроводности с повышением влажности.

Кривые скорости сушки в периоде ее убывания имели различную кривизну. Точка перегиба (вторая критическая влажность Wк2) соответствовала по времени началу периода вакуу- ной досушки, т. е. к этому моменту практически вся вымороженная влага сублимирована и начиналось удаление связанной (невыморо-женной) влаги. Продолжительность периода вакуумной досушки для различных концентраций сухих веществ в растворе фермента различалась незначительно. Некоторое увеличение его длительности для более влажного препарата объяснялось ухудшением подвода тепла к высушиваемому материалу в связи с тем, что при увеличении пористости сухого слоя снижался коэффициент теплопроводности.

При сублимационной сушке на противнях важнейшим параметром, влияющим на продолжительность обезвоживания, является высота слоя продукта [1, 4].

Для определения ее влияния на продолжительность сублимационной сушки и построения кинетической модели использовали метод управления процессом по экстремальным температурам [1].

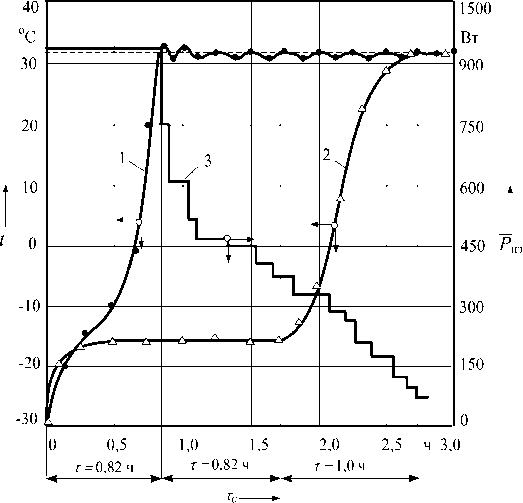

На рис. 3 представлены термограммы процесса сушки раствора инулиназы с исходным содержанием сухих веществ 6 % и высотой слоя h = 9 - 10 " 3 м и график энергоподвода от «светлого» излучателя - кварцевой галогеновой лампы.

Процесс сушки разбивался на три периода: Т 1 - постоянного энергоподвода; т 2 - убывающего энергоподвода и т 3 - вакуумной досушки.

В периоде постоянного энергоподвода мощность нагревателя максимальна, а температура поверхностного слоя постепенно увеличивалась, достигая в конце периода верхней допустимой температуры нагрева ( t доп).

Рис. 3. Термограммы (1,2) и график энергоподвода (3) при сублимационной сушке с ИК-нагревом: c = 6 %; h = 9 - 10-3 м; 1 - поверхностный слой; 2 - середина слоя

В периоде снижающегося энергоподвода происходила сублимация замороженной влаги и постепенное углубление зоны сублимации в толщу продукта.

Период вакуумной досушки характеризовался повышением температуры глубинного слоя, в котором нижняя и верхняя поверхности фазового перехода встречаются и начинается испарение невымороженной влаги из продукта.

При обработке экспериментальных данных процесса сублимационной сушки препарата инулиназы при теплоподводе от «светлого» излучателя получено следующее уравнение:

Т к = 157923,6 h 2 - 236,6 h + 0,817, (1)

где h - высота слоя продукта на противне, м.

Экспериментальная проверка уравнения (1) показала удовлетворительную сходимость результатов сравнения, максимальная ошибка которых не превышала 6,5 %.

В большинстве промышленных вакуум-сублимационных установок сушка продукта осуществляется на кассетах с греющими плитами, на которых устанавливаются противни с продуктом и реализуется комбинированный радиационно-кондуктивный энергоподвод от «темных» низкотемпературных излучателей. К такому классу установок относится сублима-ционная сушилка RS-30, применяемая на большинстве предприятий микробиологической промышленности.

При обработке экспериментальных данных получено уравнение для энергоподвода от «темных» излучателей :

т k = 354630 h 2 - 793,3 h + 3,498. (2)

Экспериментальная проверка уравнения (2) показала хорошую сходимость результатов сравнения, максимальная ошибка которых не превышала 7 %.

При выборе оптимальной загрузки суб -лиматора в качестве критерия оптимизации использовался технико-экономический показатель - суммарные затраты электроэнергии, приходящиеся на единицу массы загружаемого продукта,

R = З 1 + З 2 + З 3 ^ min, (3)

где З 1, З2, З3 - удельные затраты электроэнергии на подогрев продукта, привод холодильного компрессора десублиматора, привод ваку- ум-насоса на единицу загружаемого продукта, р /кг;

Окончательно получено

Ц э P н

1 = "G"

Т к,

Гг( т к — T 1 ) = 2 к p FH X c (t don — t s )[д/ A ,( A 2 h 1 2 +т к — T 1 ) — A 2 / 1 ].

= Ц,

G

Т к ,

II р

З = Цр н т .

3 G к

По данным экспериментальных исследований процесса сушки, осуществляемого по методу экстремальных температур, получена зависимость высоты слоя продукта от количества загружаемого материала:

Уравнение (8) позволяет определить ср еднюю мощность источников теплоподвода во втором периоде сушки. Расчет по (7) зачастую весьма затруднителен из-за необходимости получения расчетным или экспериментальным путем значений Х с и коэффициента к р , поэтому комплекс kрF н Xc(t доп - ts) найден из (6), поскольку значение Р нтах обычно известно из технической характеристики установки:

к р F н F ( tдоп — t s ) = P m h 1. (9)

т = AG 2 + BG + C = (7,187 • 10 - 3) G 2 +

k ' (5)

+ ( - 5,047 • 10 - 2) G + 0,824.

Для определения составляющей (4) критерия (3) используем расчетные характеристики энергоподвода при программированном по времени режиме управления.

Интенсивность теплового потока представлена через мощность греющих плит:

С учетом (5) и (9) получена зависимость средней мощности нагрева от количества загружаемого в сублиматор продукта:

р max = к a F = к F ^с (tдоп___ts^- н p pm max н р н h

P 2 к p q 2 opt F н

= к р F

^ с ( t доп - t s )

P = P , max T + 2 P max h 1 [7 A 2 ( A 2 h2 + Т к — T 1 ) — A 2 h , (10) z AG 2 + BG + C '

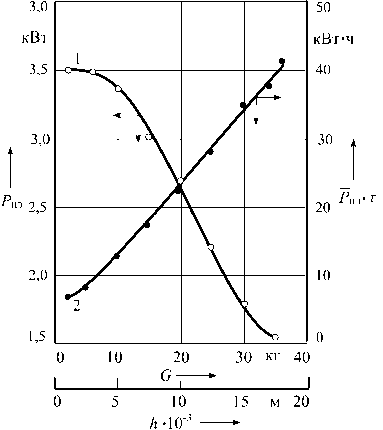

Зависимость (10) (рис. 4, кривая 1), хорошо согласуется с экспериментальными данными, полученными при помощи счетчиков потребляемой электроэнергии.

h

+

Т — ч

A2

где Рн mаx - максимальная мощность ТЭНов, установленных в плитах, кВт; F н- суммарная поверхность нагрева, м2; к р = п п от + 1 /П - коэффициент мощности, учитывающий коэффициент перевода электрической энергии в тепловую п = 0,24 и коэффициент потерь теплового потока п пот = 0,07-0,12; Р 2 - текущее зна

чение мощности греющих плит во втором периоде сушки, кВт.

После интегрирования (5) по времени

определена средняя мощность нагревательных элементов греющих плит:

Т к

Т к Т к

J крFн q 2 opt d T = крFн ^ с ( t don — t s ) J

Рис. 4. Зависимость средней мощности теплопод-вода (1) и потребляемой электроэнергии (2) от загрузки сублиматора

d т

,2 Т - Т h1+ -

= 2 к p F F (t^ - t s )f , 2 d T

T 1 ^2 hl + Т к - T 1

= 2 к p FA ( t don

. x FT , .

— t s к A 2IV A 2 h 1 + Т к —T 1

—V Ah F

^).(8)

Кривая 2 (рис. 4) аппроксимирована уравнением линейной регрессии вида

Рнн тк = к 1 G + c 1 = 0,759 G + 1,268. (11)

Подставляя (12) в (4), получим

3 1 = Ц- ( к 1 G + c 1 ).

G

Установлено, что средняя мощность, потребляемая приводами компрессора и вакуум-насоса, практически не зависит от количества загружаемого материала G и соответствует номинальной мощности электродвигателей: Р вн = 1,5 кВт; Р хк = 4,0 кВт.

С учетом полученных результатов выражение (3) приведено к виду

R = Ц ИP, + p H G + ( к 1 + Вр + P H )G+С 1 +CP , + р н )1 (12)

Для удобства исследования (11) на экстремум введены обозначения:

а = Ц , А ( P XK + P H ) = 7,905 -10 ' ;

b = Ц, [ к 1 + B ( Р„ + р ,)] = 9,628 -10 - 3;

с = Ц , [ С 1 + C ( Р„ + Р вн )] = 1,159 - 10-1.

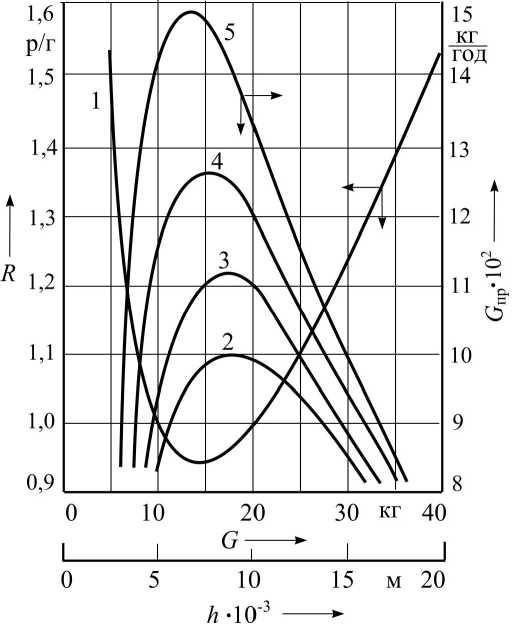

Рис. 5. Расчетные зависимости стоимости энергозатрат на единицу массы высушенного пр одукта (1) и годовой производительности по сухому продукту (2-5) от загрузки сублиматора при различных значениях времени вспомогательных операций т во , ч: 2 - 0,5; 3 - 1,5; 4 - 2,0; 5 - 3,0

Тогда

R =

aG 2 + bG + c

G

> min.

Из условия существования экстремума

dR = aG 2 - c = 0 (14)

dG " G 2 = .

Отсюда найдено единственное решение в точке оптимума, т. е.

aG 2 - c = 0 ^ G = V с / a . (15)

Так как d R = 2 cG > 0, в точке оптимума dG 2 G 4

(15) имеет место минимум.

Таким образом, обоснована экстремальная характеристика процесса сублимационной сушки ферментного препарата инулиназы, которая позволяет осуществлять выбор оптимальной загрузки сублиматора при минимуме энергозатрат. На рис. 5 (кривая 1) построен график зависимости (13), из которого следует, что минимум энергозатрат наблюдается при загрузке 12,1 кг фермента и распределении его на противнях равномерным слоем высотой 2h = 5,2 - 10-3 м.

Для более полного анализа техникоэкономических показателей при эксплуатации сушилки рассмотрено влияние величины загрузки сублиматора на производительность за смену. При этом учтено время вспомогательных операций (загрузка продукта, нарушение вакуума, разгрузка, оттайка десублиматора и т. д.). В этом случае производительность установки определяли следующим образом:

Gп р

= Т см

G тк + тво ,

где T с м - продолжительность смены, ч; т во - продолжительность выполнения вспомогательных операций, ч.

Подставим (5) в (16):

G п р

см

G

AG2 + BG + C + То во

> max.

Функция (17) имеет единственный максимум:

dG n р _ гр - Ag1 + C + ТвО

= T см , х7

dG Т + Т во )2

= 0 ^ о Лр

C + тво

A

На рис. 5 показаны кривые, построенные по формуле (14) для различных значений т во . Перемножив (9) и (12), получаем затраты электроэнергии в стоимостном выражении за одну смену:

D В = Т aG 2 + bG + c

R см G n р R T см г

AG2 + BG + C + т во

.

Кривые на рис. 5 отражают изменение энергозатрат за год в зависимости от загрузки сушилки и времени выполнения вспомогательных операций. На основании этого графика рассчитываются годовые энергозатраты, а также годовая экономия электроэнергии в процессе сублимационной сушки.

Таким образом, предложен алгоритм выбора оптимальной загрузки сублиматора по минимальной величине удельных энергозатрат в процессе сушки ферментного препарата инулиназы в вакуум-сублимационных сушилках периодического действия.