Выборные органы власти и управления Новгородской и Псковской феодальных республик

Автор: Зубаиров Марат Галянурович

Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos

Рубрика: Общетеоретические и исторические проблемы формирования правового государства

Статья в выпуске: 1 (59), 2020 года.

Бесплатный доступ

Среди исторических форм организации и деятельности выборных органов власти институты вечевой демократии занимают особое место. В Новгородской и Псковской феодальных республиках формировались и развивались основы представительной и непосредственной демократии, что приводило к созданию вертикали власти «снизу вверх». Сочетание прав и обязанностей высших должностных лиц государства координировалось общегородским столичным вече в русле взаимоотношений, характерных для системы сдержек и противовесов.

Вече, посадник, тысяцкий, архиепископ, сотня, конец, пятина, совет господ, уличанское вече, пригород

Короткий адрес: https://sciup.org/142232910

IDR: 142232910 | УДК: 343,

Текст научной статьи Выборные органы власти и управления Новгородской и Псковской феодальных республик

Древнерусское государство в XII веке распалось на ряд самостоятельных крупных и маленьких государственных образований. Среди них заметно выделялось такое обширное государство с ярко выраженным и своеобразным государственным строем – Новгородская земля. Здесь была создана в середине XII века особая форма правления, в отличие от других русских земель, – республиканская форма правления. Она же и привела к иной форме государственного единства. В удельных княжествах государственные «скрепы» (единство) базировались на взаимоотношениях сюзеренитета-вассалитета, а в Новгородской, а затем и в Псковской республиках организационная целостность обеспечивалась административно-территориальным устройством и взаимоотношениями между ними на основе волеизъявления городской столичной общины. В конечном счете, государственное единство как на обширных пространствах Новгородских и Псковских земель, так и на территории внутри их столиц – Новгорода и Пскова – представляло собой своеобразную федерацию, основанную на сотенно-кончаковских принципах, существовавших территориальных единиц и институтов вечевой демократии, усиливающих политическое и правовое самосознание городских общин [1, с. 88-96].

Новгородская феодальная республика в результате «…московского завоевания» была присоединена в 1478 году к Московскому государству.[2, с. 153]. Город Псков и его земельные владения в течение длительного времени был «пригородом» Новгорода. В XIV веке Псков отделился от Новгорода и реорганизовался в Псковскую феодальную республику. В результате объединения русских земель вокруг Москвы в 1510 году Псков был включен в состав Московского государства [1, с. 79].

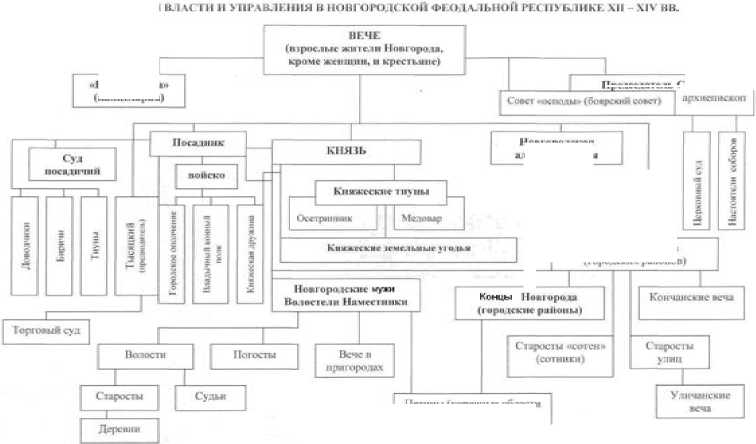

Структура власти и управления Новгородской республики была очень четкой организационной системой, какой не было ни в одной из обособившихся земель-княжеств периода феодальной раздробленности [3, с. 299].

ОРГАШНЛПИЯ

Всчсеаа игоа (каниедармя)

i ивтииы «коренные II смородская LiMnMHCifkaiiMii Старосты концов Нхмюдскнх районов! Верховным органом государственной власти Новгородской республики было общегородское вечевое собрание. На нём избирались, назначались и смещались должностные лица (посадники, тысяцкий, архиепископ и князь), принимались законы и утверждались грамоты внутреннего управления, решались финансовые задачи, устанавливая налоги и производя их раскладку. Вече раздавало государственные земли в пользование, определяло повинности горожан и сельского населения. Ему принадлежало право верховного суда над должностными лицами, рассмотрения различных жалоб. Вече решало вопросы войны и мира, направляло посольства и осуществляло высший контроль в сфере международных отношений [1, с. 79, 91-96; 4, с. 44-47]. Высшим должностным лицом государства был посадник. Он председательствовал на вече, руководил межгосударственными отношениями, следил за взысканием налогов и повинностей с населения, вместе с князем осуществлял суд. Посадник управлял концами, ему подчинялись многочисленные должностные лица (сотские, старосты концов, уличанские старосты, тиуны). Вторым лицом в новгородской исполнительной администрации был тысяцкий. В его обязанности входили судебно-полицейские функции, а также он проводил войсковые сборы, возглавлял ополчение всех концов, регулировал торговлю и вёл торговый суд, независимый от посадника, управлял сотенной организаций. Архиепископ распоряжался огромной церковной казной и большими земельными ресурсами, организовывал работу «Совета господ», скреплял своей печатью грамоты и договоры, хранил государственную казну, архив, представлял республику во время дипломатических переговоров. Князь в Новгород приглашался «на службу» после одобрения его кандидатуры на «Совете господ», затем избирался на общегородском вече. Он выполнял военные, судебные, административные функции под контролем посадника, без согласия с которым никакое решение не имело законной силы. Князь не имел права издавать законы и грамоты, объявлять войну и заключать мир, не имел права судить без посадника. Он должен был жить со своими служивыми людьми в строго определенном месте – городище, расположенном в предместье Новгорода [1, с. 91-94; 9, с. 7]. Следовательно, права и обязанности должностных лиц находились в русле взаимоотношений, которых позднее охарактеризуют системой сдержек и противовесов. Республиканская форма правления ярко проявилось и в организации местных органов власти управления. Новгород, как столица, в административном отношении являлся своеобразной федерацией, основанной на территориальных единицах (сотни, концы) и взаимоотношений между ними. Сотни (а их в столице было десять) были наиболее древними ячейками общества, доставшиеся в наследство от десятичной системы управления. В сотнях изначально селилось торгово-посадское население, платившее в XII веке подати князю и подчинявшееся княжеской администрации. Впоследствии сотни стали подчиняться концам, хотя и не растворились в них. Концы – пять самостоятельных районов Новгорода. Они возникли позднее сотен. Плотницкий и Славенский концы располагались на правом берегу реки Волхов, а Загородский, Людин и Неревский – на левом берегу, на Софийской стороне. Самыми низовыми частями концов являлись улицы [5, с. 317; 6, с. 272]. Система управления внутри городов Новгородской республики (они назывались пригородами) особо не отличались от столичной. В пригородах также созывались вечевые собрания, избиравшие городскую администрацию. Огромная территория республики делилась на пять областей – пятин. Каждая из них подчинялась одному концу Новгорода. Пятины подразделялись на волости, которые управлялись наместниками, назначаемыми совместно князем и посадником. Были у Новгорода и колонии. Например, Вятка. Это государство возникло в конце XII века и просуществовало до конца XV века [1, с. 104]. Двинская земля вначале тоже была колонией [8, с. 180]. Управлялись колонии Советом господ. В него входили высшие выборные должностные лица Новгорода: посадник, тысяцкий, архиепископ, кончанские старосты, сотские [1, с. 92]. Административное устройство города Пскова, система государственной власти в республике, после достижения ею независимости, базировались на таких же основах, как и Новгорода. Но был и ряд отличий. Во-первых, в Пскове не было должности тысяцкого. Данный пост являлся высшей степенью в десятичной системе управления (десяток лиц мужского пола во главе с десятским, сотня – с сотским, тысяча – во главе с тысяцким) и исходил из наличия десяти сотен. В Пскове десяти сотен не насчитывалось. Поэтому избирали двух посадников. Во-вторых, концов было шесть, а не пять, как в Новгороде. В-третьих, каждый конец Пскова управлял двумя пригородами. В них тоже была сотенно-кончанская система. В-четвертых, агрессивные действия соседних государств предопределили более сильную власть князя. Например, в пригороды князь направлял наместников без согласия с посадниками [1, с. 93-94; 7 с. 41-45]. Основной формирования управления в республиках был принцип волеизъявления общегородской общины. Его действие начиналось с низовых выборных органов и распространялось на все исполнительные институты – от сотских, уличанских и кончанских старост до посадников, тысяцких, князей, архиепископа, епископов и архимандритов. Во всех конца Новгорода функционировали территориальные собрания – кончанское вече. Здесь принимались решения по различным повседневным вопросам, обсуждалась тактика поведения на общегородском вече, формировалось собственное ополчение, избирались должностные лица – кончанский староста и его помощники (кончанская управа). Низовыми подразделениями концов явля- лись «улицы», во главе которых были уличанские старосты, избираемые ули-чанским вече. Существование «сотен» и «улиц» диктовалось необходимостью развитого судебно-полицейского управления и контроля. Выборы органов местного самоуправления концов, сотен и улиц осуществлялись не голосом (криком) как на общегородском вече, а с помощью специальных берестяных грамот, где были написаны имена претендентов. Для доказательства этой точки зрения В.Л. Янин приводил содержание берестяной грамоты XIV века, найденной в ходе раскопок в Новгороде. А именно: « Берестяная грамота № 298. Костка сына Лукина, Офремова сына. Купра Иванова сына, Онитвька. Купра Фомина сына. Игнатья Юрьева сына» [10, с. 156]. Но нужно отметить, что некоторые исследователи, не отрицая содержания и значения этого документа, скептически относятся к датировке написания данной бересты [11, с. 152-170]. О возможности такой процедуры выборов в местные органы власти и управления свидетельствует практика избирания архиепископа на общегородском вече. «Вначале на вече выдвигали трех кандидатов. Их имена записывали на пергаменте и приносили в Софийский собор во время церковной службы. Здесь запечатанные листы раскладывали на трапезе соборы и по окончанию службы посылали с веча слепца или ребенка для выноса одного из жребиев – «которого бог даст». Поименованный в выбранном жребии кандидат и становился владыкой Новгорода» [3, с. 231-232]. О роли и значении местных органов власти говорят следующие обстоятельства. Общегородское вече признавалось правомочным, если на нем присутствовали представители всех пяти концов и десяти сотен: кончанские и уличанские старосты, сотские. Вечевые грамоты подписывали и ставили свои печати не только посадник, тысяцкий, архиепископ, но и кончанские старосты. Участвовали выборные лица низовых органов и в осуществление правосудия. В Новгороде мелкие уголовные и все гражданские дела, кроме споров по землевладению и торговым, рассматривали сотские старосты. В Псковской республике был суд братчины. Братчина – территориальная община «соседей, объединившихся между собой с целью организации в складчину общественных пирушек, которой были подсудны мелкие дела, вроде оскорблений, драк и кражи на пиру» [12, с. 384]. Следовательно, выборные органы власти и управления в Новгородской и Псковской феодальных республиках играли важную роль в становлении и развитии институтов представительной и непосредственной демократии, формировании вертикали власти «снизу вверх», зарождении системы сдержек и противовесов.