Выделение несогласий и стратиграфических границ в органогенных карбонатных разрезах на основе анализа изменения толщин слоев

Автор: Белоусов Г.А., Городков А.Б., Гвоздева А.В., Таратын Э.А., Фролов Б.К., Шишкина Т.Ю.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Формирование и размещение залежей нефти и газа

Статья в выпуске: 2, 2021 года.

Бесплатный доступ

Предлагается расширить возможности выделения несогласий в органогенных карбонатных разрезах на основе анализа изменений толщин слоев. В статье использованы материалы седиментологического анализа разрезов естественных обнажений, охарактеризованных подробно литологическими, геохимическими и палеонтологическими данными. Использованные разрезы являются уникальными, так как характеризуют строение карбонатного комплекса в трех различных седиментационных зонах бассейна, являются полными и охарактеризованы анализами послойно с интервалами 1 м. Процесс формирования разреза смоделирован посредством диаграммы изменения толщин слоев, отображающей послойное накопление разреза с учетом постседиментационных преобразований осадков. Диаграммы изменения толщин состоят из отрезков разной длины с разными угловыми коэффициентами. Отрезки соответствуют слоям, положение которых в разрезе определяется глубинами начала и конца отрезка - подошвы и кровли слоя. Изменение толщины перекрывающего слоя отображается на диаграмме изменением угла наклона отрезка, соответствующего этому слою. При значительном превышении толщины перекрывающего пласта относительно подстилающего формируются ступени различной высоты, наличие которых является признаком несогласия, причем чем больше крутизна ступени, тем больше оснований отнести такое несогласие к стратиграфическому. Кроме ступеней выделяются точки перегиба, которые разделяют диаграмму изменений толщин на участки, различающиеся трендами их изменения. В отличие от ступеней, выше и ниже точки перегиба отсутствуют резкие изменения толщин слоев, характерны более спокойные их изменения. Несогласия выделяются в разрезе с высокой надежностью по признакам наличия ступеней и точек перегиба на указанных диаграммах.

Органогенные карбонатные отложения, несогласия, расчленение разреза, толщины слоев, перерывы, размывы, ступени, точки перегиба

Короткий адрес: https://sciup.org/14128567

IDR: 14128567 | УДК: 551.7.02 | DOI: 10.31087/0016-7894-2021-2-15-25

Текст научной статьи Выделение несогласий и стратиграфических границ в органогенных карбонатных разрезах на основе анализа изменения толщин слоев

Известно, что геологическая летопись неполна, часть геологического времени приходится на перерывы в накоплении осадков и их размывы и, следовательно, не отражена в общей последовательности пластов. В геологической летописи время, приходящееся на перерывы и размывы (несогласия), многократно превышает время, запечатленное в горных породах. Длительность перерывов изменяется от тысяч до сотен миллионов лет, поэтому возобновление процесса накопления может происходить в совершенно других условиях. Слои, залегающие под и над поверхностью перерывов и размывов, могут существенно различаться по времени, условиям формирования и, как следствие, по своим свойствам, в том числе толщинам и литологии.

Несогласия являются предметом изучения как природные геологические объекты. С поверхностями несогласий могут быть связаны стратиграфические ловушки УВ, с региональными зонами стратиграфических выклиниваний — крупные месторождения УВ, с несогласиями — некоторые типы коллекторов и месторождений руд. В карбонатных разрезах к несогласиям могут быть приурочены слои с повышенными коллекторскими свойствами, зоны повышенной цементации и такое геологическое образование, как «твердое дно».

С помощью выделения и анализа перерывов можно выявить события, произошедшие на большой территории почти одновременно, что позволяет использовать их в стратиграфии как репер [1–3].

В сейсмостратиграфии согласное и несогласное залегание пород устанавливается по взаимоотношениям слоев с границами седиментационных комплексов. Допускается, что внутри седиментационных комплексов может присутствовать несогласное залегание, однако хроностратиграфическая значимость таких несогласий существенно меньше значимости несогласий, ограничивающих комплексы. Наличие перерывов при накоплении комплекса устанавливается по взаимоотношению слоев с границами комплекса, это подошвенное налегание, кровельное и подошвенное прилегание, эрозионный и тектонический срезы [4].

Наличие кор выветривания является достаточным признаком перерывов в осадконакоплении и размывов. В зависимости от состава, физических и химических свойств исходной породы, климатиче- ских условий, особенностей геологического развития и тектоники коры выветривания по карбонатам могут различаться по составу и структурным свойствам.

Выветривание карбонатных толщ происходит в основном за счет их растворения водами, содержащими угольную кислоту, с выносом Ca, Mg и других образующих породу элементов за пределы зоны выветривания (Полынов Б.Б., 1934) [5, 6] . Интенсивность растворения и объем породы, охваченный растворением, зависят от многих факторов, в том числе от неоднородности карбонатов, интенсивности водообмена и трещиноватости исходной породы. Наличие тонкой трещиноватости с высокой поверхностной плотностью трещин, охватывающей значительные объемы породы в глубину и по латерали, благоприятно для растворения карбонатов и формирования площадной коры выветривания. Линейные коры выветривания формируются по протяженным, тектонически ослабленным зонам.

Эффективным средством выделения перерывов является детальная скважинная корреляция методов ГИС с привлечением геологических данных. Резкие границы между пластами, определяемые методами ГИС, с изменением литологии выше резкой границы, могут быть признаками наличия перерыва [7].

Выделение кор выветривания по данным ГИС основывается на их геологических моделях. Если геологическая модель коры известна, то можно построить петрофизическую модель, которая лежит в основе способов выделения кор выветривания по ГИС.

Корреляция разрезов кор выветривания представляет значительные трудности из-за резкой изменчивости пород по литологии и толщине даже на небольших расстояниях, что свидетельствует о частой смене физико-химических условий их образования [1, 7, 8].

Выявление перерывов — сложная задача, особенно если это относится к перерывам с небольшими по длительности периодами их формирования, за время которых ископаемая фауна не успевает существенно измениться. В этих случаях для обнаружения характерных для перерывов признаков при полевой геологической съемке детально изучается последовательность пород в разрезе. При полевом изучении карбонатных органогенных пород необходимо выявить и охарактеризовать большое число признаков, в результате совокупного анализа которых создается полная и достоверная литологическая модель разреза, включающая перерывы и размывы [2].

□ И! HH«39HH19H9J иинйаэ

3Adb4tfoj

DAdy

OJOMJ9hHX9H9JOXHU tiSWOH

HHHXdaa ИИЯЭИ39О1П/ЗЯ

ИИНЖИН ИИЯЭ^ОФЭЯО

И/ Ч1Э0НГП0[Д|

ехэеии dswoH

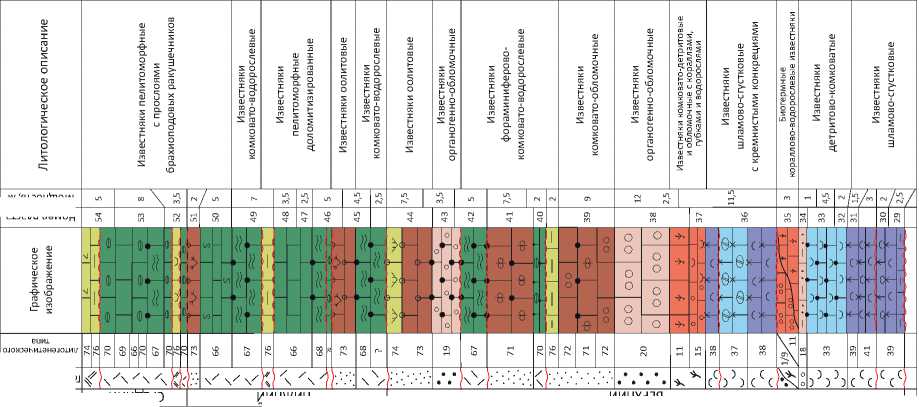

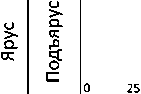

Рис. 1. Карбонатные комплексы юго-западных отрогов Гиссарского хребта, разрез Алчисай

Fig. 1. Carbonate sequences of the south-western branches of the Gissar (Hissor) Range, the Alchisai section

10 A

И/ ЧЮОНТПО[Д| eiDeizu dswoH

UHl HHH39HH19H9J

HHHXdda

DAdb^tfou

ИИНЖИН

HH^31V9

ииюизаслшзм

DAdy еии1 0-ЮЮЭКИ19Н9-Ю1И1/ d9W0H

'0

'0-

gHI

НЩ1

Усл. обозначения к рис. 1

Legend for Fig. 1

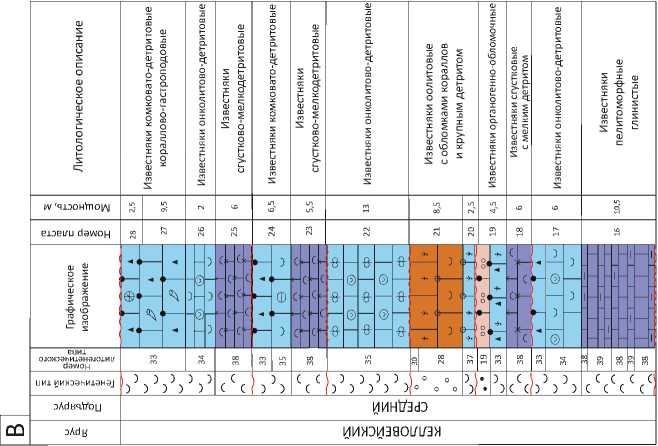

Строение отложений в области закрытого шлейфа: А — верхнебатско-нижнекелловейских, B — среднекелловейских карбонатных, C — верхнекелловейско-оксфордских карбонатных.

Литогенетические типы отложений ( 1 – 8 ): 1 — биогермные и межбиогермные, 2 — тыловых шлейфов, 3 — баровые, 4 — мелководных шельфовых равнин, 5 — глубокого шельфа, 6 — малоподвижных придонных вод, 7 — подвижных природных вод, 8 — приливно-отливные; генетические типы карбонатных отложений ( 9 – 16 ): 9 — мелководных шельфовых равнин, 10 — глубокого шельфа, 11 — баровые, 12 — шлейфовые, 13 — биогермные, 14 — малоподвижных вод, 15 — подвижных придонных вод, 16 — приливно-отливных вод

Structure of the deposits in the area of closed apron: А — Upper Bathonian-Lower Callovian, B — carbonate Middle Callovian, C — carbonate Upper Callovian-Oxfordian.

Lithogenetic types of deposits ( 1 – 8 ): 1 — biohermal and inter-biohermal, 2 — trailing apron, 3 — bar, 4 — of shallow water shelf plains, 5 — of deepwater shelf, 6 — of slow-moving bottom water, 7 — of moving natural water, 8 — tidal; genetic types of carbonate deposits ( 9 – 16 ): 9 — shallow water shelf plains, 10 — deepwater shelf, 11 — bar, 12 — apron, 13 — biohermal, 14 — slow-moving water, 15 — moving bottom water, 16 — tidal water

В статье использованы материалы седиментологического анализа полных разрезов естественных обнажений, подробно охарактеризованных литологическими, геохимическими и палеонтологическими данными. Использованные разрезы Алчисай (рис. 1), Курек и Баглыдара являются уникальными, так как отражают строение карбонатного комплекса в трех различных седиментационных зонах бассейна, являются полными и охарактеризованы анализами послойно с интервалами 1 м в работах Н.К. Фортунатовой, Е.А. Копилевича, М.Л. Афанасьева [2, 3], где также описаны результаты седиментологического моделирования карбонатных осадочных комплексов и построены карбонатные разрезы. Общая толщина изученных разрезов составляет 957 м. Толщины стратиграфических комплексов в разрезах изменяются в значительных пределах. Разрезы различаются по содержанию генетических типов отложений [2].

Авторы статьи предлагают расширить возможности выделения несогласий в карбонатных разрезах на основе анализа изменений толщин слоев. Поскольку методы ГИС являются распространенным источником информации о толщинах слоев, то полученные признаки могут быть положены в основу выделения несогласий по данным ГИС.

Построение диаграмм изменения толщин слоев

Если толщины слоев и литология отражают особенности процессов осадконакопления, то существует возможность отобразить процесс формирования разреза посредством диаграммы изменения толщин слоев, которая демонстрирует послойное накопление разреза с учетом постседиментационных преобразований осадков (рис. 2–4).

Построение диаграмм изменения толщин слоев выполнено в трех вариантах — по толщинам литогенетических типов, пластов и генетических типов [2]. По вертикальной оси откладывается толщина (глубина) разреза, по горизонтальной — порядковые номера элементов разреза, которые образованы в результате переноса границ пластов и литогенетических типов на горизонтальную ось, которая приня- та одинаковой для всех диаграмм. При такой нумерации можно легко сопоставлять все диаграммы между собой. Использование трех типов толщин позволяет оценить устойчивость выделения несогласий при использовании разрезов, расчлененных с разной детальностью, в том числе и по ГИС.

Выделение несогласий по диаграммам изменения толщин

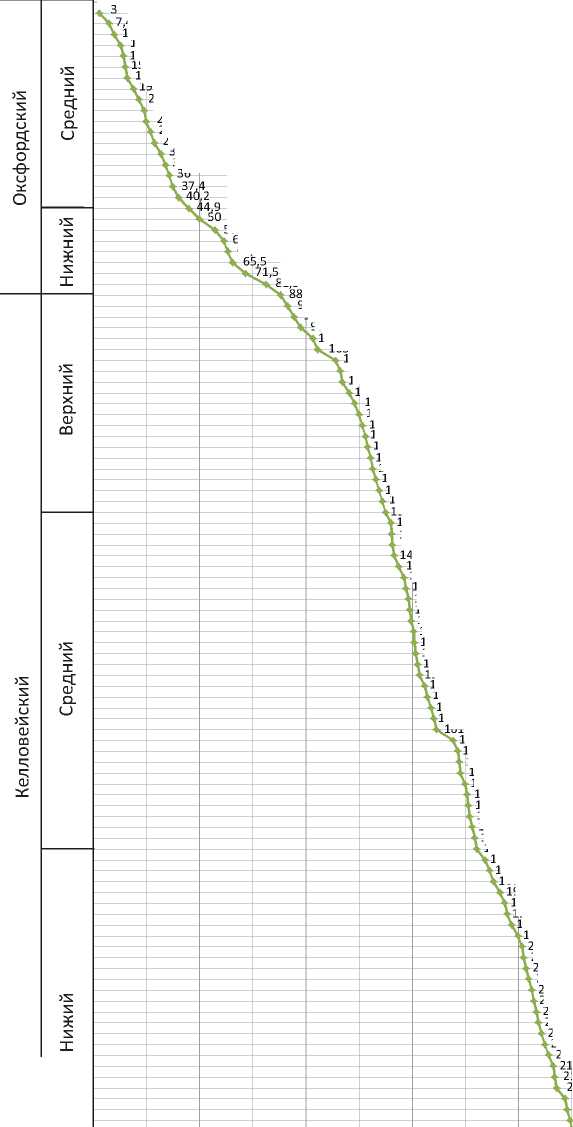

Диаграммы изменения толщин представляют собой сложные кривые, состоящие из отрезков разной длины с разными угловыми коэффициентами. Отрезки соответствуют слоям, положение которых в разрезе определяется глубинами начала и конца отрезка — подошвы и кровли слоя (см. рис. 2–4).

Изменение толщины перекрывающего слоя отображается на диаграмме изменением угла наклона отрезка, соответствующего этому слою. При значительном превышении толщины перекрывающего пласта относительно подстилающего формируются ступени различной высоты.

Наличие ступени значительной высоты является признаком несогласия, при этом считается, что чем больше крутизна ступени, тем больше оснований отнести такое несогласие к стратиграфическому.

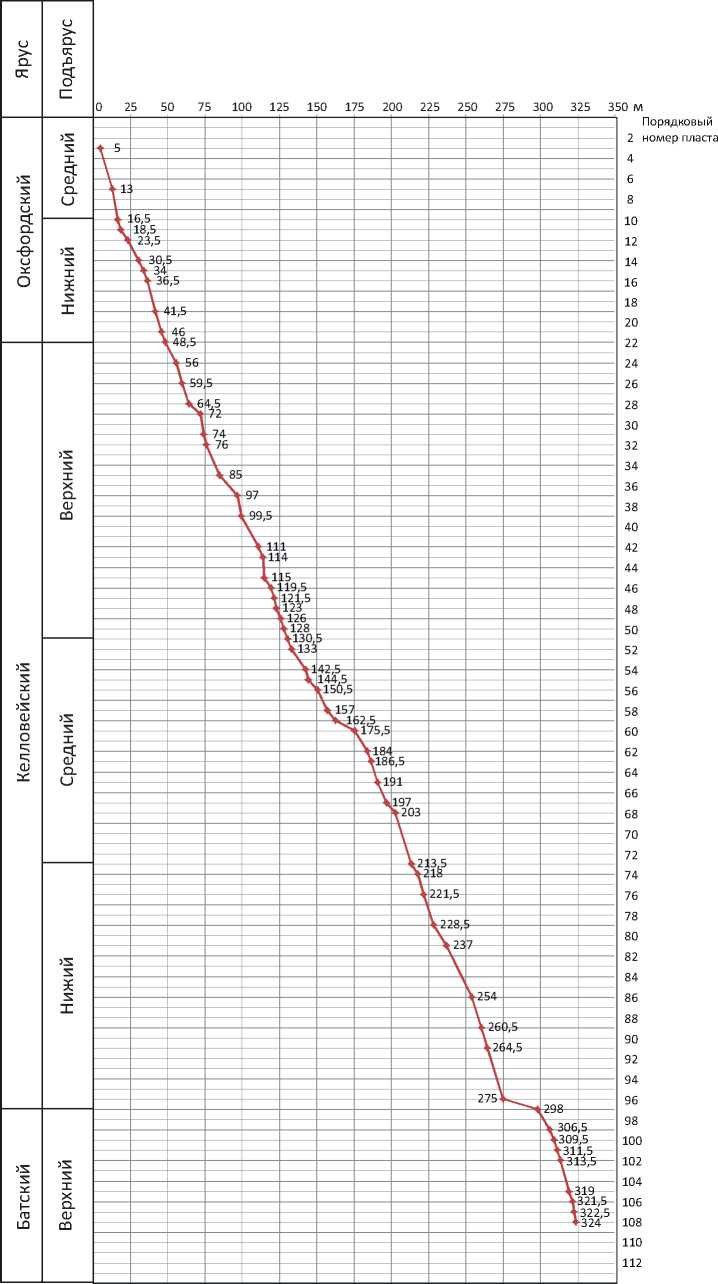

В разрезе Алчисай (см. рис. 2), в интервале глубин 306,5–275 м, выделяется ступень высотой 31,5 м. Резкое и значительное изменение толщины (большая крутизна ступени) свидетельствует о наличии несогласия, которое относится к стратиграфическому — соответствует стратиграфической границе между батским и келловейским ярусами на глубине 298 м.

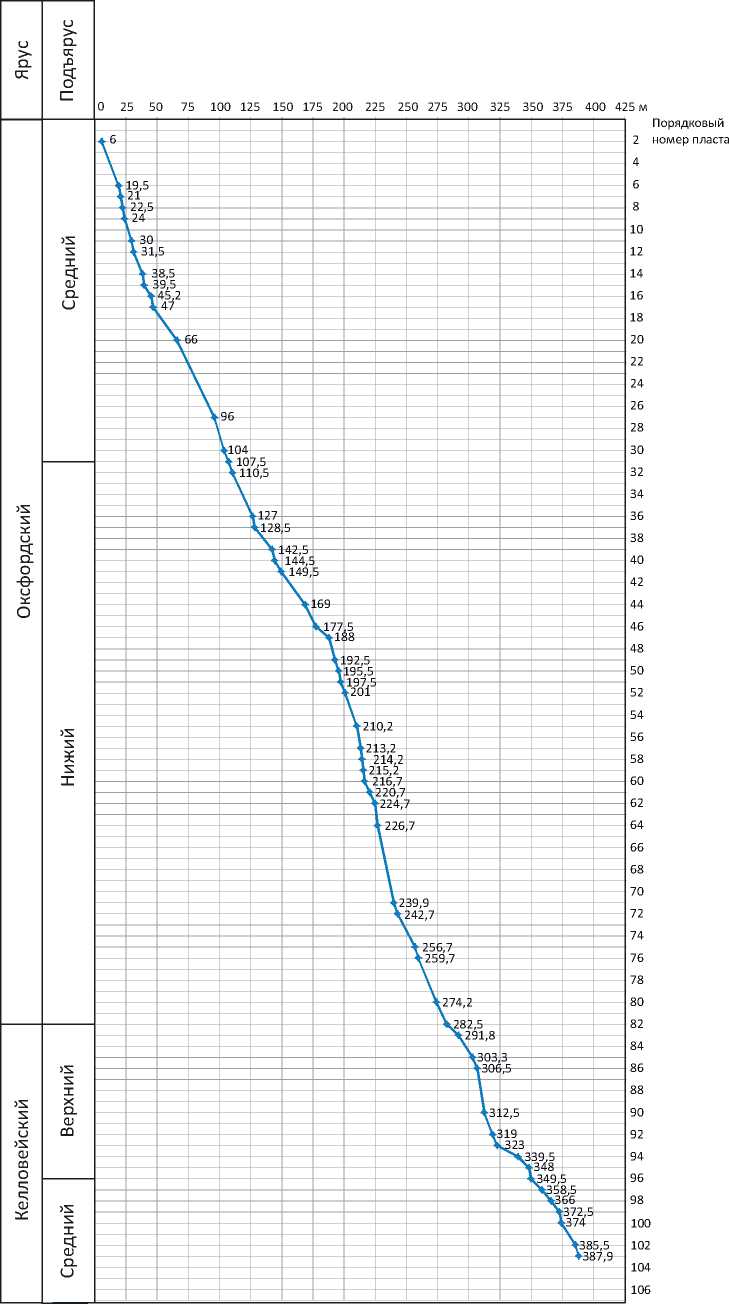

В разрезе Баглыдара (см. рис. 4) границе между средним и верхним подъярусами келловейского яруса (349,5 м) соответствует ступень в интервале глубин 349,5–323 м высотой 23,5 м.

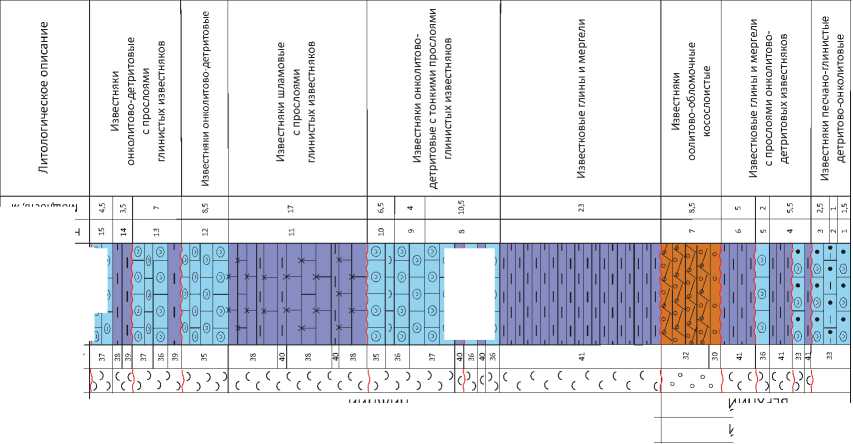

В разрезе Курек (см. рис. 3) выделяется относительно пологая ступень в интервале 91,6–81,5 м высотой 10,1 м, к которой относится граница между келловейским и оксфордским ярусами.

Рис. 2. Диаграмма изменений толщин пластов по разрезу Алчисай

Fig. 2. Diagram of layer thickness changes in the Alchisai section

Рис. 3. Диаграмма изменений толщин литогенетических типов по разрезу Курек Fig. 3. Diagram of lithogenetic type thickness changes in the Kurek section

50 75 100 125 150 175 200 225 250 м

,3

,4

81,5

,5

,3

184,3

186, 188,

,3 ,3

14,

140,35

140,7

21,5

116,2

120,5

126,5 128

130,5

131,5

134,5 136

137,

,7 ,3

57,4 61, 63,

91,6

94,5

97,5

103,5

105,5

41,5 143,75 146

148,4

148,9

149,4

150,6

151,1

151,6

152,5

153,5 156 157

158,8 160,3

161,

169,3

171,6

172,2

172,7

174,8

175,8

176,3

176,9

178,3

179,3

180,3

91,3

193,3

194,8

196,8

199,8

201,8

202,3

203,5

204,6

206,2

207,3

208,4

209,4

210,7 212,

214,3

16,3

17,1

217,8

221,8

R

224,,3

q 225,3 227,8

Порядковый 2 номер пласта

Рис. 4. Диаграмма изменений толщин генетических типов по разрезу Баглыдара Fig. 4. Diagram of genetic type thickness changes in the Baglydara section

Табл. 1. Сопоставление глубин несогласий с глубинами ступеней и точек перегиба разреза Алчисай

Tab. 1. Matching of unconformity depths and depths of steps and inflection points in Alchisai section

|

Глубины несогласий, м [8] |

Глубины несогласий по диаграммам изменений толщин, м |

Тип аномалии |

||

|

литогенетических типов |

слоев |

генетических типов |

||

|

14–16,5 |

18,5 |

18,5 |

18,5 |

ТП |

|

28–30 |

28,5–30,5 |

28,5–30,5 |

28,5–30,5 |

С |

|

40 |

– |

– |

– |

– |

|

49 |

48,5 |

48,5 |

– |

ТП |

|

65 |

64,5–72 |

64,5–72 |

64,5–72,5 |

С |

|

74 |

76 |

76 |

74 |

ТП |

|

102 |

101,8 |

99,5–111 |

101,8 |

ТП |

|

111 |

114 |

114 |

114 |

ТП |

|

132 |

133 |

133 |

– |

ТП |

|

151 |

144,5–150,5 |

144,5–150,5 |

144,5–150,5 |

С |

|

163 |

162,5–172,5 |

162,5–172,5 |

162,5–172,5 |

С |

|

176 |

162–175,5 |

162,5–175,5 |

162,5–175,5 |

С |

|

187 |

184–188,4 |

184–186,5 |

184–186,5 |

С |

|

195 |

197–203 |

197–203 |

195–203 |

С |

|

214 |

211,1–218 |

213,5–218 |

213,5–218 |

С |

|

221 |

221,5 |

– |

– |

ТП |

|

230 |

227,7–230,5 |

228,5 |

228,5–237 |

ТП, С |

|

257 |

254 |

– |

– |

ТП |

|

270 |

264,5–268,8 |

264–275 |

268,8–271,9 |

С |

|

298 |

298–305,5 |

298–306,5 |

298–306,5 |

С |

|

311 |

309,5 |

– |

309,5 |

ТП |

|

316 |

– |

– |

313,5–316,5 |

С |

|

319 |

319–321,5 |

319–321,5 |

– |

С |

Примечание. С — ступень, ТП — точка перегиба.

Табл. 2. Сопоставление глубин стратиграфических границ с глубинами границ несогласий по диаграммам изменений толщин разреза Алчисай

Tab. 2. Matching of stratigraphic limit depths and unconformity depths using diagrams of thickness changes for Alchisai section

|

Стратиграфические границы, м |

Глубина стратиграфической границы, м |

Глубины несогласий по диаграммам изменений толщин, м |

Расхождения глубин стратиграфических горизонтов и глубин середин ступеней, м |

||

|

литогенетических типов |

пластов |

генетических типов |

|||

|

Верхний подъярус батского яруса – нижний подъярус келловейского яруса |

298 |

298–305,5 |

298 |

298 |

3,8 |

|

Нижний – средний подъярусы келловейского яруса |

213,5 |

211,1–218 |

213,5–218 |

213,5–218 |

2,3 |

|

Средний – верхний подъярусы келловейского яруса |

130,5 |

133 |

130,5–133 |

– |

2,5 |

|

Верхний подъярус келловейского яруса – нижний подъярус оксфордского яруса |

48,5 |

46–52,8 |

46–56 |

– |

2,5 |

|

Нижний – средний подъярусы оксфордского яруса |

16,5 |

16,5–23,5 |

16,5–18,5 |

16,5–18,5 |

3,5 |

Табл. 3. Сопоставление глубин стратиграфических границ с глубинами несогласий по диаграммам изменений толщин слоев разреза Курек

Tab. 3. Matching of stratigraphic limit depths and unconformity depths using diagrams of thickness changes for Kurek section

|

Стратиграфические границы |

Глубина стратиграфической границы, м |

Глубины несогласий по диаграммам изменений толщин, м |

Расхождения глубин стратиграфических горизонтов и глубин середин ступеней, м |

||

|

литогенетических типов |

пластов |

генетических типов |

|||

|

Нижний – средний подъярусы келловей-ского яруса |

180,3 |

180,3 |

180,3 |

180,3 |

0 |

|

Средний – верхний подъярусы келловей-ского яруса |

137,5 |

137,5–140 |

137,5–140 |

– |

1,3 |

|

Верхний подъярус келловейского яруса – нижний подъярус оксфордского яруса |

88,1 |

81,5–91,6 |

81,5 |

88,1–91,6 |

6,7 |

|

Нижний – средний подъярусы оксфордского яруса |

44,9 |

37,4–44,9 |

– |

36–44,9 |

4,5 |

Табл. 4. Сопоставление глубин стратиграфических границ с глубинами несогласий по диаграммам изменений толщин слоев разреза Баглыдара

Tab. 4. Matching of stratigraphic limit depths and unconformity depths using diagrams of thickness changes for Baglydara section

Между точками перегиба и ступенями существует зависимость. Ступени, как отмечено выше, возникают, если последовательность толщин по разрезу нарушается присутствием слоя, толщина которого значительно превышает толщину слоя подстилающего. Если последовательность слоев в некотором интервале разреза нарушается накоплением слоев меньшей толщины, то возникают точки перегиба.

Сопоставление глубин ступеней и точек перегиба, выделенных по толщинам слоев литогенетических и генетических типов, с несогласиями, выделенными в разрезе Алчисай (см. рис. 1) [2], а также сопоставление глубин стратиграфических границ с глубинами точек перегиба и середин ступеней этого разреза показало, что максимальные расхождения между глубинами несогласий и стратиграфических границ с оценками этих глубин по диаграммам изменения толщин слоев не превышают 8 м (табл. 1, 2; см. рис. 2).

Из сопоставления глубин стратиграфических границ с глубинами точек перегиба и середин ступеней разреза Курек следует, что максимальные расхождения между глубинами стратиграфических границ с оценками этих глубин по диаграммам изменения толщин литогенетических типов не превышают 7 м (табл. 3; см. рис. 3).

Из сопоставления глубин стратиграфических границ с глубинами точек перегиба и середин ступеней разреза Баглыдара следует, что максимальные расхождения между глубинами стратиграфических границ с оценками этих глубин по диаграммам изменения толщин генетических типов не превышают 6 м (табл. 4; см. рис. 4).

Итак, из сопоставлений глубин стратиграфических границ с глубинами точек перегиба и ступеней,

проведенных по трем разрезам, характеризующим строение карбонатного комплекса в трех различных седиментационных зонах бассейна и различающимся толщинами одноименных стратиграфических горизонтов и содержанием различных генетических типов отложений, следует, что максимальные расхождения между глубинами несогласий и стратиграфических границ с оценками этих глубин по диаграммам изменения толщин слоев находятся в допустимых пределах (см. табл. 2–4) [2].

Поскольку суммарное число точек перегиба и ступеней превышает число стратиграфических границ, то возникает неопределенность при идентификации ступеней и точек перегиба со стратиграфическими границами, которая будет уменьшаться при совместном применении с другими методами стратиграфических исследований.

Заключение

В органогенных карбонатных разрезах толщины слоев и особенности распределения толщин в разрезе содержат информацию об условиях накопления осадков, в частности о несогласном залегании слоев.

Признаками несогласного залегания слоев являются ступени и точки перегиба на диаграммах изменения толщин. Несогласия выделяются в разрезе с высокой надежностью по признакам наличия ступеней и точек перегиба на указанных диаграммах.

Ступеням и точкам перегиба соответствуют перерывы в осадконакоплении разного масштаба — от местных до стратиграфических.

Предлагаемый прием выделения несогласий рекомендуется для применения совместно с другими методами стратиграфических исследований.

Список литературы Выделение несогласий и стратиграфических границ в органогенных карбонатных разрезах на основе анализа изменения толщин слоев

- Барабошкин Е.Ю. Перерывы в геологической летописи: проблемы и способы решения // Соросовский образовательный журнал. - 2001. - Т. 7. - № 1. - С. 57-63.

- Седиментологическое моделирование карбонатных осадочных комплексов / Под ред. Н.К. Фортунатовой. - М.: НИА-Природа, 2000. - 249 с.

- Фортунатова Н.К, Копилевич Е.А., Афанасьев М.Л. Технология седиментационно-емкостного моделирования природных резервуаров нефти и газа. - М.: ВНИГНИ, 2012. - 79 с.

- Сейсмическая стратиграфия: Использование при поисках и разведке нефти и газа в 2-х частях / Под ред. Ч. Пейтона. - М.: Мир, 1982. - 846 с.

- Гинзбург И.И. Типы древних кор выветривания, формы их проявлений и классификация // Кора выветривания. - Вып. 6. - М.: Недра, 1963.

- Рычагов Г.И. Общая геоморфология. - М.: Изд-во Моск. ун-та: Наука, 2006. - 416 с.

- Долицкий В.А. Геологическая интерпретация материалов геофизических исследований скважин. - М.: Недра, 1966.

- Свиридов В.Г., Краснов В.И., Сурков В.С. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые Западной Сибири. Т. 1. Геологическое строение. - Новосибирск: Изд-во СО РАН НИЦ ОИГГМ, 1966. - 388 с.