Выявление закономерностей динамики устойчивого развития регионального пространства России с использованием метода главных компонент

Автор: Курушина Е.В., Дружинина И.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 3 т.17, 2022 года.

Бесплатный доступ

За два последних десятилетия в развитии российских регионов наблюдалось три кризисных периода: 2008-2009 гг., 2014 и 2020 гг. Целью исследования является определение закономерностей динамики устойчивого развития. Система двенадцати показателей, использованных для исследования, обоснована с позиции актуализации проблемы обеспечения базовых потребностей населения на современном этапе. Для формирования модели устойчивого развития на основе панельных данных по 83 регионам России за 2005- 2020 гг. был использован метод главных компонент. Исследование динамики устойчивого развития по трем компонентам позволило выявить признаки абсолютной конвергенции. Наиболее весомая, экономическая компонента, обеспечивающая по величине нормированных значений 50 % уровня устойчивого развития, характеризуется наименьшими среднегодовыми темпами роста в размере 105 %, а наименее весомая (16 %), инклюзивная, показывает наибольшие темпы роста - 118,1 %. Социоприродная компонента, в среднем формирующая 34 % уровня устойчивого развития, имеет ежегодный темп роста 106,1 %. Использование графического метода и построение линейных трендов позволило визуализировать циклические закономерности изменения уровня компонент устойчивого развития. Отклонения от линейного тренда в нисходящую фазу краткосрочного экономического цикла после валютно-экономического кризиса 2014 г. и в предшествующую ему восходящую фазу цикла в 2011-2012 гг. составили по экономической компоненте [-10,5 %; +11,5 %], а по инклюзивной - [-25,7 %; +27 %] соответственно. Для качественного анализа предложен и апробирован инструментарий сравнительной оценки состава первой главной компоненты по моделям устойчивого развития для каждого года исследуемого периода. Выявлено, что в периоды валютно-экономического кризиса 2014 г. и эпидемиологического 2020 г. первой главной компонентой становится экономическая составляющая устойчивого развития, а в остальные периоды - социоприродная. Полученные результаты могут быть использованы при обосновании антикризисных мер и для обеспечения более интенсивной динамики устойчивого развития.

Устойчивое развитие, характеристика среды обитания человека, экономическая компонента, социоприродная компонента, инклюзивная компонента, линейный тренд, цикличность развития, состав первой главной компоненты в модели

Короткий адрес: https://sciup.org/147246872

IDR: 147246872 | УДК: 332.05, | DOI: 10.17072/1994-9960-2022-3-338-350

Текст научной статьи Выявление закономерностей динамики устойчивого развития регионального пространства России с использованием метода главных компонент

П роблемы устойчивого развития являются предметом исследования уже более трех десятилетий. Большинство научных работ в этой области связаны с уточнением понятийного аппарата [1; 2] и целевых ориентиров [3], определением подходов и состава показателей [4], выбором процедур сокращения размерности используемых характеристик [5] и формированием интегральной оценки устойчивого развития [6].

Исследования динамического аспекта устойчивого развития, проводимые за рубежом, во многом ориентированы на новые вызовы, возникающие перед мировым сообществом и отдельными государствами в ходе исторического развития, включая рост неравенства, демографические кризисы, ухудшение экологической ситуации [7–10]. В связи с этим представляет интерес, с одной стороны, оценка адекватности принимаемых мер [11–14], а с другой – периодизация [15; 16] и изучение закономерностей изменения аксиологического аспекта развития общества [17].

Одной из тенденций изменения аксиологического аспекта развития общества является расширение спектра ценностных ориен- таций, сопровождающееся переходом к новой концепции и модели устойчивого развития, инициируемой ООН. Процесс расширения реализовывался в двух основных направлениях. Первое из них было связано с осознанием пределов ресурсного обеспечения экономического роста в 1972 г. [18], что в дальнейшем привело к созданию Международной комиссии по окружающей среде и развитию (комиссия Брундтланд), формированию концепций «зеленого» роста и циркулярной экономики.

Второй поворотный момент состоял в осознании того, что экономический рост является не целью, а средством развития общества. В 1990 г. произошел переход от концепции экономического роста к концепции человеческого развития, озвученной в глобальном Докладе о человеческом развитии ПРООН. Дальнейшее развитие эта концепция получила в составе триады устойчивого развития на конференции ООН в 1992 г. [19], далее – в формировании концепции устойчивого роста и инклюзивного развития в Докладе Всемирного банка в 2008 г.1 и в Стратегии Европейского Союза – 20202 . Направление инклюзивного роста, ставшее особенно актуальным после кризиса 2008–2009 гг., акцентирует внимание на одной из основных потребностей человека – росте занятости населения.

Следует отметить, что события 2022 г., осложнившие ситуацию на рынке поставок энергоносителей и продовольствия в результате санкционной политики Запада, вынуждают страны частично отказаться от приоритетов «зеленой» экономики в пользу мер по обеспечению необходимых условий жизнедеятельности и удовлетворению базовых потребностей населения.

Динамический аспект устойчивого развития изучается российскими исследователями в основном в рамках сравнительного анализа тенденций различных территорий на основе построения индексов, диаграмм, корреляционных зависимостей [20] и графов [21; 22]. Тем не менее Т. В. Ускова справедливо отмечает, что тренды человеческого и социо- культурного развития остаются малоизученными [23, с. 25].

Что касается вопросов динамики устойчивого развития стран и регионов, то, по нашему мнению, имеется небольшое количество работ, посвященных исследованию экономической цикличности [24; 25], хотя актуальность изучения такого вопроса диктуется рядом кризисных периодов XXI в., включая экономический кризис 2008–2009 гг., валютноэкономический кризис 2014 г. и эпидемиологический кризис 2020–2021 гг. [26]. В условиях повышения интенсивности изменений внешней среды особую актуальность приобретает изучение закономерностей динамики уровня устойчивого развития, тестирование его составляющих на наличие циклических изменений и направленность линейных трендов. Выявление закономерностей позволит адекватно ситуации корректировать комплекс мер социально-экономического характера, формировать базу обосновывающих материалов на основе количественных оценок для расширения сферы и повышения эффективности применения сценарного подхода при управлении устойчивым развитием.

Целью исследования является определение закономерностей динамики устойчивого развития на примере российских регионов на основе использования метода главных компонент. При использовании обозначенного метода авторы ставят себе задачу получения нового знания не только по обоснованию и успешной интерпретации составляющих устойчивого развития, но и по сравнительной оценке возможностей роста за счет каждой из компонент в разрезе частных показателей, а также по их приоритетности в зависимости от кризисных явлений.

КОМПОНЕНТЫ МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ

Э волюция концепции устойчивого развития сопровождалась увеличением масштабности Повестки дня мирового сообщества. В 2015 г. в резолюции

-

2 Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal - content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC2020 (дата обращения: 24.12.2022).

Генеральной Ассамблеи ООН были определены 17 целей и 169 задач. Одной из важнейших составляющих стратегического ви́дения до 2030 г. является формирование благоприятной среды обитания человека, физическое и духовное благополучие, социальная защита [27, с. 4], поэтому в качестве показателей устойчивого развития субъектов РФ авторами использованы двенадцать характеристик, отражающих:

-

• уровень жизни – реальный размер заработной платы и обеспеченность новым жильем;

-

• благоприятность среды обитания – ожидаемая продолжительность жизни;

-

• социальную и физическую безопасность – уровень безработицы и реальный размер пенсий, уровень преступности;

-

• возможности общения, зависящие от освоенности территории, – плотность населения, густота автодорог, обеспеченность услугами связи;

-

• благоприятность условий для трудовой активности – экспорт на душу населения, удельный вес инновационно активных предприятий, удельный вес работников малых предприятий.

В качестве информационной базы использованы данные официальной статистики по показателям социально-экономического развития регионов России за 2005–2020 гг.3

С целью выявления закономерностей динамики устойчивого развития регионов РФ был исполь зова н метод главных компонент как основной инструментарий компонентного анализа для снижения размерности данных и выделения ценностно ориентированных компонентов уровня устойчивого развития российских регионов. Это позволило укрупнить (объединить) двенадцать среднегодовых за исследуемый период значений двенадцати показателей устойчивого развития по 83 субъектам РФ4 в четыре удачно интерпретируемые составляющие (компоненты). Факторные нагрузки выделенных компонент приведены в табл. 1.

Первая главная компонента обеспе чивае т более 30 % дисперсии уровня устойчивого развития, вторая – более 22 %, третья – около 16 %, четвертая – более 10 %. Эти четыре фактора объясняют около 80 % (78,53 %) суммарной дисперсии. Три из четырех главных компонент, объясняющие около 70 % (68,24 %) суммарной дисперсии, были удачно интерпретированы. Это экономическая, социопри-родная и инклюзивная составляющие устойчивого развития.

Таблица 1. Матрица повернутых компонент показателей устойчивого развития за 2005–2020 гг. по регионам России

Table 1. Matrix of the rotated components of the sustainable development indicators in 2005–2020 for the Russian regions

|

Показатель |

Компонента |

|||

|

F 1 1 |

F 2 1 |

F 3 1 |

F 4 |

|

|

Социоприродная составляющая |

||||

|

1. Ожидаемая продолжительность жизни |

0,809 |

– |

– |

– |

|

2. Плотность населения |

0,736 |

– |

– |

– |

|

3. Густота автодорог |

0,902 |

– |

– |

– |

|

4. Уровень преступности |

–0,690 |

– |

– |

– |

|

Экономическая составляющая |

||||

|

5. Экспорт на душу населения |

– |

0,886 |

– |

– |

|

6. Реальная средняя заработная плата |

– |

0,847 |

– |

– |

|

7. Обеспеченность услугами связи |

– |

0,756 |

– |

– |

|

8. Обеспеченность новым жильем |

– |

– |

– |

0,868 |

|

Инклюзивная составляющая |

||||

|

9. Уровень безработицы |

– |

– |

–0,793 |

– |

|

10. Удельный вес работников малых предприятий |

– |

– |

0,815 |

– |

|

11. Удельный вес инновационно активных предприятий |

– |

– |

0,787 |

– |

|

12. Реальный размер пенсий |

– |

– |

– |

0,526 |

3 Регионы России. Социально-экономические по- 4 В исследуемой совокупности регионов России казатели. 2021 год: стат. сб. М.: Росстат, 2021. 1112 с. не учтены Республика Крым и г. Севастополь.

Экономическая компонента характеризует устойчивое развитие по направлениям:

-

• уровень экономического развития, оцениваемый населением по реальной заработной плате;

-

• конкурентоспособность экономики, измеряемая величиной экспорта на душу населения;

-

• прогрессивность секторной структуры экономики, одной из характеристик которой является развитие сектора услуг, включая услуги связи.

Социоприродная компонента отражает устойчивость развития по степени удовлетворения следующих потребностей:

-

• благоприятность среды проживания по климатическим условиям, уровню здравоохранения, оцениваемая по ожидаемой продолжительности жизни;

-

• социальные контакты (общение) и эффекты агломерации, зависящие от плотности населения;

-

• доступность услуг и коммуникации благодаря развитой сети транспортной инфраструктуры;

-

• физическая безопасность, зависящая от уровня преступности.

Инклюзивная компонента представлена показателями устойчивого развития, показывающими благоприятность среды с позиции самореализации работника в таких аспектах:

-

• занятость населения и состояние рынка труда;

-

• благоприятность среды для развития предпринимательства;

-

• условия для повышения инновационной активности.

Набор показателей для оценки инклюзивного роста пока не является строго определенным, поскольку данное направление только начинает разрабатываться при изучении развития российских регионов [28].

ДИНАМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, СОЦИОПРИРОДНОЙ И ИНКЛЮЗИВНОЙ КОМПОНЕНТАМ

Для количественной оценки уровня устойчивого развития по составляющим в динамике были использованы факторные нагрузки и нормированные значения двенадцати показателей исследуемой совокупности по 83 регионам России. Нормированная величина i-го показателя устойчивого развития в j-м году рассчитана по формуле

Н,, = ^' X 100%, (1)

ij

XiN где Нij - нормированная величина i-го показателя устойчивого развития по регионам России в j-м году, %;

XiJ – среднее значение i -го показателя устойчивого развития по всей исследуемой совокупности субъектов РФ в j -м году;

XiN – среднегодовое значение i -го показателя устойчивого развития по всей исследуемой совокупности субъектов РФ за весь анализируемый период.

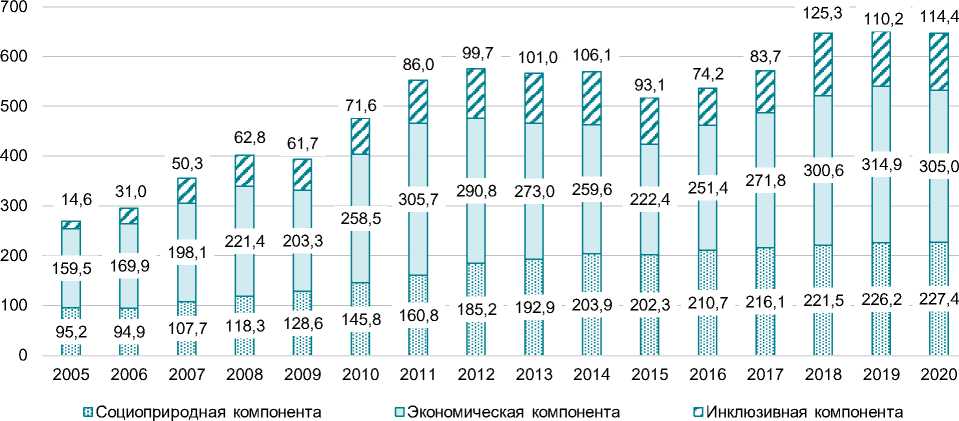

Динамика уровня устойчивого развития по трем главным компонентам полученной модели представлена на рис. 1.

Анализ диаграммы на рис. 1 показал, что в среднем за исследуемый период уровень устойчивого развития российских регионов почти на 50 % формируется за счет экономической, на 34 % – за счет социоприродной и на 16 % – за счет инклюзивной компоненты.

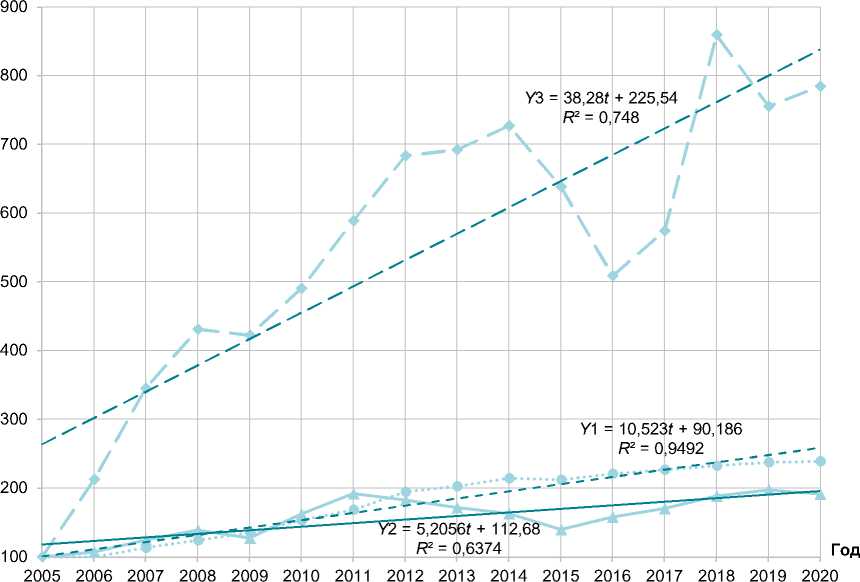

Анализируя уровень компонент и сравнительную динамику (рис. 1–2), можно наблюдать явление конвергенции. Исследование динамики компонент позволило выявить наиболее высокие темпы роста по инклюзивной составляющей (в среднем 118,5 % в год) и наименее высокие – по экономической (105 %). Среднегодовой темп роста социоприродной компоненты составляет 106,1 %. Отчасти явление конвергенции объясняется «эффектом базы», поскольку компонента, имеющая наибольший удельный вес в составе уровня устойчивого развития российских регионов, обеспечивает наименьший прирост и наоборот. Другим аспектом изучения конвергенции является оценка возможностей прироста с учетом специфики каждой из составляющих.

Демонстрируемые на протяжении всего горизонта времени темпы роста инклюзивной компоненты (рис. 2) позволяют судить о наиболее высоком потенциале устойчивого развития в этом направлении.

Рис. 1. Динамика уровня социоприродной, экономической и инклюзивной компонент по модели устойчивого развития российских регионов за 2005–2020 гг. (по нормированным значениям), %

Fig. 1. Dynamics of the level of the socio-natural, economic and inclusive components under the sustainable development model of the Russian regions in 2005–2020 (by normalized values), %

Инклюзивная компонента • ••••■* Социоприродная компонента

Экономическая компонента Линейный тренд инклюзивной компоненты

Линейный тренд социоприродной компоненты Линейный тренд экономической компоненты

Рис. 2. Тренды компонент устойчивого развития российских регионов по базисным темпам роста за 2005–2020 гг., %

Fig. 2. Trends of sustainable development components for the Russian regions by basic growth rates in 2005–2020, %

Наибольший позитивный вклад в динамику инклюзивного развития обеспечило улучшение ситуации на рынке труда, предпринимательского и инновационного климата, так как уровень безработицы с учетом ее продолжительности снизился в 1,9 раза, удельный вес работников малых предприятий увеличился в 1,5 раза, а инновационно активных предприятий – в 1,2 раза (см. рис. 2). Из всех исследуемых характеристик устойчивого развития наибольшую динамику обеспечил рост плотности (густоты) автодорог, составивший за 2005– 2020 гг. 243 %5, что имеет большое значение для коммуникаций в стране с невысокой плотностью населения, такой как Россия.

Если судить по вариации компонент устойчивого развития за 2005–2020 гг., то наибольшие ее проявления наблюдались по инклюзивной компоненте, коэффициент вариации по которой составил 38,2 %. Наименьший уровень вариации зафиксирован по экономической компоненте, хотя по одному из показателей экономической компоненты, а именно обеспеченности услугами связи на каждого жителя, приходится самая большая вариация из всех показателей, составляющая 41,7 %. Значительные колебания показателя напрямую связаны с изменением предпринимательской активности по стадиям экономического цикла. Небольшая вариация компоненты в целом объясняется эффектом базы, поскольку при одинаковом среднеквадратическом отклонении уровня компонент устойчивого развития (по нормированным значениям) коэффициент вариации экономической компоненты составил 19,8 %, а социоприродной – 28,6 %. При этом по ожидаемой продолжительности жизни вариация из всех показателей минимальная – 3,4 %.

ЦИКЛИЧНОСТЬ В ДИНАМИКЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Исследование динамики устойчивого развития по рис. 2 позволяет визуально определить наличие циклических колебаний каждой из компонент. Если судить о цикличности по построенным трендам, то размах коэффициента цикличности (отклонения фактических величин от теоретических значений по линейной функции) составил:

-

• [0,379^1,286] - по инклюзивной компоненте, или от (–62,1) до 28,6 %;

-

• [0,820^1,285] - экономической компоненте, или от (–18,0) до 28,5 %;

-

• [0,895^1,115] - социоприродной компоненте, или от (–10,5) до 11,5 %.

Максимальные значения отклонений от линейных трендов приходятся на 2011–2012 гг., которые следует считать пиками восходящей фазы краткосрочного экономического цикла. Минимальные значения фиксируются по ин-клюзивной6 и экономической составляющим после валютно-экономического кризиса 2014 г., а по социоприродной компоненте – в период эпидемиологического кризиса 2020 г.

Поскольку по инклюзивной и экономической компонентам цикличность является ярко выраженной, то динамику волновых процессов наилучшим образом описывают полиномиальные линии тренда пятой степени, соответственно представленные формулами (2) и (3). Коэффициент детерминации ( R 2) составил для модели инклюзивной компоненты ( Y 3) 0,881, а для экономической ( Y 2) – 0,871, что свидетельствует о приемлемом качестве аппроксимирующих функций.

У 3 = - 0,0079 1 5 + 0,3919 1 4 -

-

- 6,5858 t 3 + 39,93 t 2 + (2)

+ 1,8638 t + 84,072,

У 2 = - 0,0073 t 5 + 0,3234 1 4 -

-

- 5,1165 t 3 + 33,854 1 2 - (3)

-

- 76,794 1 + 153,55,

где t – порядковый номер года.

Для исследования динамики устойчивого развития с использованием компонентного с 2012 по 2020 г. темп роста этого показателя составил 118,2 %. Таким образом, в среднем ежегодно с 2005 по 2020 г. показатель увеличивался на 5,9 %.

-

6 Выводы сделаны без учета выпадающих значений 2005–2006 гг., обусловленных сглаживанием динамического ряда.

анализа нами предложен инструментарий сравнения состава первой главной компоненты по показателям российских регионов. Результаты формирования первой главной компоненты за каждый год исследуемого периода представлены в табл. 2.

Исследование динамики устойчивого развития с использованием инструментария сравнительного анализа состава первой главной компоненты позволяет сделать такие выводы:

-

1) в период реформ 2005–2007 гг. происходит трансформация составляющих устойчивого развития российских регионов;

-

2) начиная с 2010 г. формируется стабильная модель устойчивого развития, в которой

первая главная компонента представлена со-циоприродным развитием;

-

3) в периоды кризисов (экономического в 2009 г. и эпидемиологического в 2020 г.) меняется модель устойчивого развития, поскольку на первый план выходит экономическая составляющая;

-

4) валютно-экономический кризис 2014 г. практически не повлиял на компоненты модели устойчивого развития;

-

5) формируемый в российских регионах инновационный и предпринимательский климат, определяющий инклюзивную компоненту, не выступает в качестве флагмана устойчивого развития.

Таблица 2. Динамика состава главных компонент по показателям в моделях устойчивого развития за 2005–2020 гг.

Table 2. Dynamics in the composition of main components by indicators in sustainable development models for 2005–2020

Показатель

Год

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Социоприродная составляющая

Ожидаемая продолжительность жизни

1

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Плотность населения

2

1

1

3

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Плотность автодорог

1

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Уровень преступности

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

2

Экономическая составляющая

Экспорт на душу населения

3

3

3

4

1

4

4

2

2

2

3

2

2

2

2

1

Реальная средняя заработная плата

3

3

3

4

1

2

2

2

2

4

3

2

2

2

2

1

Обеспеченность услугами связи

3

1

1

3

1

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

1

Обеспеченность новым жильем

3

3

3

4

3

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

1

Инклюзивная составляющая

Уровень безработицы

3

4

2

2

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

Удельный вес работников малых предприятий

2

1

1

2

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

Удельный вес инновационно активных предприятий

2

4

4

2

3

3

2

3

3

4

2

3

3

5

4

4

Реальный размер пенсий

4

4

4

3

1

3

3

4

3

4

4

4

4

4

3

3

Примечание . 1 (2, 3, 4) – первая (вторая, третья, четвертая) главная компонента

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье исследуется динамический аспект устойчивого развития на основе показателей благоприятности среды обитания человека в 83 российских регионах за период с 2005 по 2020 г. Двенадцать характеристик регионов отражают основные потребности населения, связанные с уровнем жизни, социальной и физической безопасностью существования, средой, способствующей продолжительной жизни, наличием социальных и инфраструктурных условий для коммуникаций, а также возможностей для самореализации личности в трудовой деятельности. Выбор характеристик обусловлен возросшей в настоящее время актуальностью проблемы обеспечения населения стран мира жизненно важными условиями существования.

Для исследования закономерностей динамики устойчивого развития на основе панельных данных по 83 субъектам России за 2005–2020 гг. построена модель, включающая три компоненты: экономическую, социо-природную и инклюзивную. При исследовании динамики состава и структуры уровня устойчивого развития по нормированным значениям компонент выявлены признаки абсолютной конвергенции. Среднегодовой прирост экономической компоненты, которая на 50 % определяет уровень устойчивого развития, составляет всего 5 %. Социопри-родная компонента, доля которой составляет 34 % от уровня устойчивого развития, прирастает в среднем на 6,1 % в год, а инклюзивная, удельный вес которой не превышает 16 %, развивается более динамично, прирастая в среднем на 18,1 % ежегодно.

Высокая динамика инклюзивного роста обусловлена значительным улучшением ситуации на рынке труда российских регионов, поскольку уровень безработицы с учетом ее продолжительности снизился почти в 2 раза. Кроме того, улучшились условия для самореализации населения в трудовой деятельности за счет создания более благоприятной предпринимательской среды (в 1,5 раза) и инновационного климата (в 1,2 раза). Для инклюзивной компоненты характерна наибольшая динамика не только по темпам роста, но и по коэффициенту вариации, составившему 38,2 %.

Графический анализ позволил визуализировать как линейный тренд интенсивного роста, так и ярко выраженные циклические колебания. Коэффициент цикличности инклюзивной компоненты в период восходящей фазы краткосрочного экономического цикла составил 1,27 (27 % в 2012 г.) по отношению к линейному тренду. В период после валютно-экономического кризиса (в 2016 г.) коэффициент отклонения от тренда составил 0,743 (–25,7 %).

Экономическая компонента обеспечила за 2005–2020 гг. наименьшую динамику роста и наименьшую вариацию в размере 19,8 %, хотя циклические колебания при графическом анализе ее изменения явно визуализируются. При этом по одному из показателей этой компоненты – обеспеченности услугами связи на одного жителя российских регионов – коэффициент вариации составил 41,7 %, что объясняется колебаниями предпринимательской активности в результате смены фаз краткосрочного экономического цикла. Специфику волновых процессов инклюзивной и экономической компонент в ретроспективе удачно описывают построенные полиномиальные трендовые модели. Однако для прогнозирования уровня этих компонент требуется дополнительный, более глубокий анализ компонентного состава более протяженных во времени рядов данных, выделение и моделирование их циклических составляющих, что может стать предметом дальнейших исследований в обозначенном в статье направлении.

Динамика социоприродной компоненты отличается более высоким темпом роста по отношению к экономической компоненте. При этом социоприродная компонента показывает более стабильные тенденции роста, поскольку отклонение ее фактического уровня от линейного тренда минимально и составляет ±11 %.

Помимо количественного анализа динамики устойчивого развития по трем составляющим, был предложен и апробирован инструментарий сравнительного анализа формирования первой главной компоненты в модели устойчивого развития для каждого года исследуемого периода. Качественный анализ показал, что в периоды валютно-экономического кризиса 2009 г. и эпидемиологического кризиса 2020 г. первой главной компонентой

(объясняющей самую большую долю дисперсии) становится экономическая составляющая, а во все другие периоды преимущественно социоприродная. Еще один важный вывод, позволивший обосновать предлагаемый инструментарий, заключается в том, что более стабильная модель устойчивого развития сложилась в российских регионах после периода реформ 2005–2007 гг., ее первой главной компонентой выступает социопри-родная составляющая, второй – экономическая и третьей – инклюзивная. По совокупности результатов анализа сделан вывод о том, что темпы устойчивого развития могут быть более интенсивными за счет инклюзивной составляющей путем создания благоприятных условий для инновационного развития и активизации предпринимательской активности.

Выявленные циклические закономерности динамики составляющих устойчивого развития могут послужить в качестве обосновывающих материалов по разработке антикризисных мер с учетом специфики кризисных явлений и динамики показателей.

Предложенный инструментарий может быть использован для изучения динамического аспекта устойчивого развития по любой группе показателей в зависимости от задач проводимого исследования. По мнению авторов, применение инструментария компонентного анализа для сокращения размерности вторично по отношению к интерпретации получаемых результатов и соответствию смысловой нагрузки главных компонент актуальным концепциям развития.

Перспективы исследования состоят в изучении динамического аспекта устойчивого развития с учетом региональной дифференциации социально-экономического пространства.

Список литературы Выявление закономерностей динамики устойчивого развития регионального пространства России с использованием метода главных компонент

- Левашов В. К. Устойчивое развитие общества: парадигма, модели, стратегия. М.: Akademia, 2001. 174 с. EDN: KRXZRP

- Бендерская О. Б. Устойчивое развитие экономических систем: традиционное и современное значения термина // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова. 2016. № 4. С. 225-228. EDN: VRRFUT

- Третьякова Е. А., Роженцова Е. В., Алферова Т. В., Шилова Е. В. Устойчивое развитие социально-экономических систем: целевые ориентиры и практика достижения / под ред. Е. А. Третьяковой. Пермь: Пермский ЦНТИ, 2020. 200 с. EDN: GDBJCH

- Бобылев С., Зубаревич Н., Соловьева С. Вызовы кризиса: как измерять устойчивое развитие? // Вопросы экономики. 2015. № 1. С. 147-160. DOI: 10.32609/0042-8736-2015-1-147-160 EDN: THNACN

- Kurushina E. V., Druzhinina I. V. The Human Capital: Transformations in the Mental Space // Proсedia - Social and Behavioral Science. 2015. Vol. 214. Р. 1029-1038. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.11.698