Выявление закономерностей и механизмов при криогенном «шоковом» замораживании топинамбура и других овощей и плодов на состояние микрофлоры

Автор: Павлюк Р.Ю., С Бесараб А., Погарская В.В., Соколова Л.М.

Журнал: Вестник Алматинского технологического университета @vestnik-atu

Рубрика: Техника и технологии

Статья в выпуске: 1 (106), 2015 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена выявлению закономерностей и механизмов при криогенном «шоковом» замораживании топинамбура и других овощей и плодов на состав микрофлоры. Метод криоскопии позволил установить, что наиболее повреждающим для микроорганизмов является быстрый режим охлаждения (со скоростью 5, 10, 20, 40° С/мин) до конечной температуры минус 35… 40°С. Разработана технология и технологическая схема изготовления витаминных добавок с применением жидкого и газообразного азота при замораживании и криогенном измельчении высушенного сублимационной сушкой сырья.

Добавки, мелкодисперсные порошки, замороженное пюре, микробная обсемененность, криогенное замораживание, метод криоскопии, безотходная технология, технологические схемы

Короткий адрес: https://sciup.org/140204773

IDR: 140204773 | УДК: 634.1/7:631.563.2+631.563.3

Текст научной статьи Выявление закономерностей и механизмов при криогенном «шоковом» замораживании топинамбура и других овощей и плодов на состояние микрофлоры

Известно, что решающим фактором при сушке и замораживании растительного сырья (плодов и овощей), является его подготовка, которая включает мойку, резку, бланширование, замораживание. В процессе замораживания происходит подавление или полное прекращение развития микроорганизмов, замедление биохимических процессов, обусловленных действием ферментов продукта и выделенных микробами, а также снижение скорости физических и химических изменений, протекающих под влиянием внешней среды. Обычно при подготовке фруктов и овощей к сублимационной сушке, а также замораживании и обычной тепловой сушке действие окислительных ферментов (особенно разрушающих витамин С), а также снижение количества микроорганизмов и др. приостанавливают путем термической обработки (бланшированием, ошпариванием и т.д.). Продукт могут подвергать также сульфитации или обработке растворами кислот (лимонной, аскорбиновой). При криогенной обработке пищевых продуктов жидким или газообразным азотом действие окислительных ферментов прекращается при отрицательных температурах, как это было показано в наших работах [ 1, 2 ] .

Известно, что скорость замораживания является решающим фактором при получении сублимированных и замороженных продуктов. По данным американских исследователей E.G.B. Goding фирма Corn Producte International, а также других ученых наилучшее качество сублимированных и замороженных продуктов (в частности фруктов и овощей) получают, если продукт замораживают с максимально высокой скоростью с применением жидкого азота. Замораживание продуктов в жидком азоте (методом орошения) или с применением газообразного азота позволяет лучше сохранить растительные продукты, чем при обычном замораживании в воздушных скороморозильных аппаратах, прежде всего за счет лучшего состояния гистологической структуры, консистенции продуктов, а также гидрофильности их тканей. Продолжительность процесса замораживания жидким азотом в 4…5 раз короче, а весовые потери в 2…3 раза меньше, чем при замораживании традиционным способом. В международной практике продукты принято замораживать до температуры минус 18...минус 20 ° С, реже минус 25...минус 30 ° С, иногда до минус 196 ° С.

Известно также, что замораживание пищевых продуктов жидким азотом не приводит к гибели микроорганизмов, и некоторые микроорганизмы и клетки подвергают криоконсервированию жидким азотом. При этом они сохраняют свою жизнедеятельность в течение нескольких лет.

По данным Алмаши, а также других исследователей, большое число микроорганизмов остаются живыми как в случае медленного, так и в случае быстрого замораживания. При быстром замораживании (температура от минус 79 до минус 180 ° С), микроорганизмы лучше сохраняются, чем при медленном. Следует отметить, что в последнее время для обеспечения наиболее длительного хранения микроорганизмов прибегают к сублимационной сушке. По данным Чиба и др., известно, что отмирание микроорганизмов наиболее велико на участке максимального образования кристаллов льда (минус 1…минус 5 ° С). При более низких температурах скорость отмирания, напротив, значительно снижается. Таким образом, при температуре более низкой, чем температура максимального кристаллообразования, микроорганизмы отмирают меньше и медленнее. Известно также, что некоторые организмы выдерживают температуру абсолютного нуля. Так, например, споры бактерий, как показал Беккерель, на протяжении многих часов выдерживают температуру 0,17 ° К Proteus Vulgaris и Bact. Coli остаются живыми в течение 10 ч при температуре жидкого водовода (минус 252 ° С). Есть и такие микроорганизмы, которые сохраняют жизнеспособность после стократного размораживания и замораживания. В природе на льду и снегу встречается большое количество живых бактерий. По данным Алмаши и др. исследователей, гибель микроорганизмов существенно меньше при более низких температурах (минус 20...минус 25 ° С), чем при минус 8... минус 12 ° С. При температурах ниже минус 25 ° С, когда биологические процессы (ферментативные) и денатурация коллоидов полностью прекращаются, микроорганизмы еще длительное время остаются жизнеспособными. Особенно это характерно для бактериальных спор, которые содержат намного меньше воды, чем вегетативные клетки.

Имеются литературные данные о том, что применение слишком низких температур при замораживании клеток биологических объектов приводит, из-за вымерзания воды, к необратимым изменениям в коллоидных системах.

Уменьшение обратимости белков при низких температурах авторы наблюдали вполне определенно. Однако была установлена и противоположная закономерность: понижение температуры уменьшает скорость реакции денатурации. Из вышеизложенного следует, что литературные данные по влиянию низких температур, в том числе жидкого азота, при замораживании на микроорганизмы и клетки носят противоречивый характер. Это связано с тем, что до конца не выяснен механизм воздействия низких температур на структуру и физиологические свойства биологических объектов и микроорганизмов при их замораживании.

По современным представлениям, при замораживании биологических объектов, в том числе микроорганизмов, они подвергаются воздействию ряда физико-химических факторов, возникающих при фазовом переходе воды: внутри- и внеклеточные кристаллы льда, повышенная концентрация электролитов, изменение рН внутри- и внеклеточной среды.

В настоящее время сформулировано несколько гипотез о механизмах криоконсервирования и криоповреждениях биологических структур: механическое повреждение кристаллами льда, повреждение за счет лиотропного действия солей на липид-белковые комплексы плазматических мембран; повреждение под влиянием осмотических градиентов при достижении клеткой определенного минимального объема; повреждение за счет денатурации белков, возникающих вследствие образования дисульфидных связей или окисления SH – групп; «холодовый шок», сопровождающийся ослаблением гидрофобных связей и фазовыми переходами в биомембранах, что приводит к нарушению их проницаемости. Все эти механизмы криоповреждения, кроме температурного фактора, связаны с динамикой и местом образования кристаллов льда. Ведущим фактором, определяющим динамику внутри- и внеклеточной кристаллизации воды, а также размер образующихся кристаллов льда, является скорость охлаждения. При медленном охлаждении происходит термодинамическое уравновешивание воды путем дегидратации, при быстром – путем внутриклеточного образования мелких кристаллов. При лиофилизации на микроорганизмы помимо факторов, реализуемых на этапе охлаждения, воздействуют еще поток молекул, газов и пара, отрицательное давление, теплоподвод, осмотический шок при регидратации [3,4].

Анализ литературных данных показывает, что различные виды и даже штаммы микроорганизмов обладают различной чувствительностью к режимам и процессам замораживания и лиофилизации. При этом, как правило, замораживание микроорганизмы переносят лучше, чем лиофилизацию. Так, по данным Английской национальной коллекции дрожжевых культур, жизнеспособность дрожжей родов Sacoharomyces, Candida, Brettanomyces при криоконсервировании с применением жидкого азота составила, соответственно, 65, 75 и 64% (в течение 12 месяцев), а сразу после лиофилизации – 5, 13 и 2%. По данным Американской коллекции типовых культур, из 6500 бактериальных культур, хранящихся около 1 года в замороженном состоянии с применением жидкого азота, 100 штаммов не удалось лиофилизировать [ 1 ] .

Несмотря на то, что в обширной зарубежной и отечественной литературе отдается предпочтение высоким скоростям замораживания, в настоящее время нет единой точки зрения на то, целесообразно ли замораживать растительное сырье при интенсивных режимах с целью уменьшения количества микроорганизмов. Разноречивость мнений можно объяснить тем, что до конца не выяснен механизм воздействия низких температур на структуру и физиологические свойства микроорганизмов.

Сказанное выше дает основание предполагать, что замораживание по различным программам, лиофилизация и хранение при различных температурах могут влиять на количество микроорганизмов, находящихся на продуктах.

Актуальность работы

Применение жидкого азота при замораживании фруктов и овощей перед сублимационной сушкой определяет течение микробиологических и биохимических процессов, специфика которых до настоящей работы не изучена. Отсутствует также рациональная технология его использования на стадии замораживания растительного сырья. В связи с этим весьма целесообразным и актуальным является проведение научных исследований по выявлению механизма воздействия жидкого азота на микрофлору при замораживании растительного сырья с различными скоростями до различных температур и изучение при этом ультраструктуры микроорганизмов, а также исследование их сохранности при хранении при различных низких температурах. Эти данные необходимы для научного обоснования при разработке новой криогенной технологии получения высоковитаминных порошков из фруктов, ягод и овощей, замороженного пюре и др.

В настоящее время нет единой точки зрения и не выяснен механизм воздействия низких температур с применением жидкого азота на ультраструктуру клеток и физиологические свойства микроорганизмов, приводящие к снижению их числа. Поскольку растительное сырье перед СС не подвергается тепловой обработке, необходимо максимально снизить содержание микроорганизмов, отрицательное действие которых может сказаться на качестве изделий, привести к снижению их сроков хранения. В связи с этим проведены исследования по выявлению механизма воздействия жидкого азота на ультраструктуру и количество микроорганизмов при замораживании растительного сырья с различными скоростями до различных конечных температур и прослежена зависимость между скоростью охлаждения, температурой и количеством микроорганизмов. Изучена также их сохранность при различных температурах.

Объекты и методы исследований

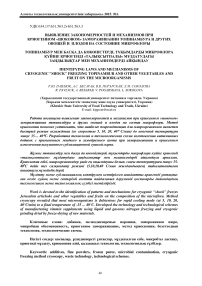

В результате проведенных исследований установлена зависимость изменения микроорганизмов при замораживании фруктов и овощей от скорости охлаждения жидким азотом до различных конечных температур. Показано, что замораживание растительного сырья с высокой скоростью замораживания (2, 5, 10, 20, 40 ° С/мин) до конечной температуры минус 35.. ,40 ° С и ниже (до 196 ° С) приводило к значительному снижению количества микроорганизмов. Замораживание с различными скоростями до температуры минус 10…минус 20 ° С не приводило к снижению числа микроорганизмов. При медленных скоростях замораживания (1_20 ° С/мин) до различных конечных температур гибель микроорганизмов не происходила (рис. 1, табл. 1).

Рисунок 1 - Зависимость количества микроорганизмов при замораживании топинамбура (А), моркови (Б), лимонов с цедрой (В), от скорости охлаждения: 1-1 0С/мин; 2-100С/мин; 3-20 0С/мин; 4-40 0С/мин.

Таблица 1 - Влияние скорости охлаждения жидким азотом на микрофлору при замораживании плодов до различных температур.

|

Конечная температура замораживания продукта, °С |

Скорость охлаж дения, °С/мин |

Топинамбур |

Морковь |

Лимоны |

|||

|

Общее число мезофильных бактерий, КОЕ в 1 г |

% к исход ному |

Общее число мезофильных бактерий, КОЕ в 1 г |

% к исходному |

Общее число мезофильных бактерий, КОЕ в 1 г |

% к исход ному |

||

|

20 |

Контроль |

1300,0±9,2 |

100,0 |

500,0±7,55 |

100 |

155,0±10,1 |

100,0 |

|

- 10 |

1 |

1248,0±8,1 |

96,0 |

498±6,5 |

99,6 |

155,0±10,1 |

100,0 |

|

5 |

1287,3±7,4 |

99,0 |

483,0±7,2 |

96,6 |

154,4±9,6 |

99,6 |

|

|

10 |

1255,8±8,3 |

96,6 |

482,5±6,1 |

96,5 |

152,8±8,2 |

98,6 |

|

|

20 |

1248,0±9,1 |

96,0 |

449,5±7,3 |

89,9 |

149,±9,1 |

96,5 |

|

|

-20 |

1 |

1157,0±8,5 |

89,0 |

460,0±8,3 |

92,0 |

150,0±8,8 |

97,0 |

|

10 |

1209,0±9,6 |

93,0 |

480,5±6,8 |

96,1 |

155,0±7,2 |

100,0 |

|

|

20 |

1168,7±7,9 |

89,9 |

445,0±6,9 |

89,0 |

154,2±6,8 |

99,5 |

|

|

40 |

1196,0±8,3 |

92,0 |

439,0±8,4 |

87,8 |

150,0±8,5 |

97,0 |

|

|

-35 |

1 |

1249,3±8,9 |

96,1 |

435,0±7,2 |

87,0 |

148,8±10,2 |

87,8 |

|

5 |

624,7±9,1 |

48,0 |

250,0±7,8 |

50,0 |

74,4±7,3 |

50,0 |

|

|

10 |

499,7±9,5 |

38,4 |

200,0±8,1 |

40,0 |

59,5±8,4 |

40,0 |

|

|

20 |

374,8±8,7 |

28,8 |

150,0±7,4 |

30,0 |

29,7±7,5 |

30,0 |

|

|

-40 |

5 |

1196,0±9,3 |

92,0 |

470,0±8,2 |

94,0 |

145,7±6,7 |

94,0 |

|

5 |

598,0±9,4 |

46,0 |

250,0±7,3 |

50,0 |

77,5±8,4 |

50,0 |

|

|

10 |

478,4±8,7 |

36,8 |

200,0±7,6 |

40,0 |

62,0±7,8 |

40,0 |

|

|

20 |

358,8±8,2 |

27,6 |

150,0±8,3 |

30,0 |

46,5±9,2 |

30,0 |

|

Результаты и их обсуждение

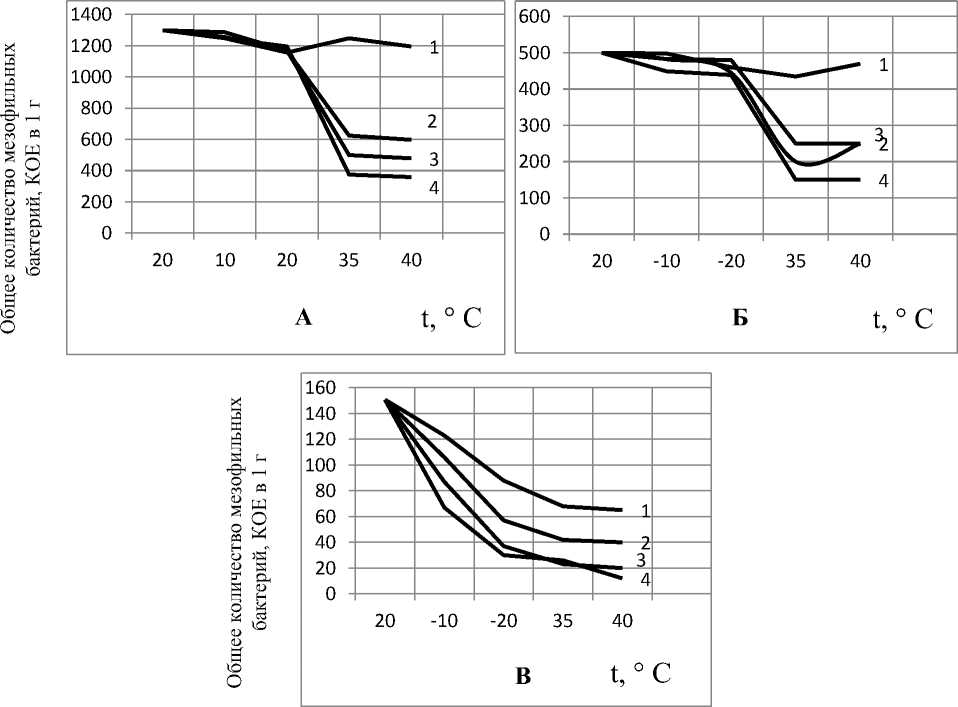

Метод криоскопии позволил установить, что наиболее повреждающим для микроорганизмов является быстрый режим охлаждения (со скоростью 5, 10, 20, 30, 40°С/мин) до конечной температуры минус 35... 40°С. В микроорганизмах, охлажденных с такими скоростями, наиболее часто наблюдаются разрывы и разрыхления клеточных стенок, проявляющиеся в прерывистом прохождении плоскости скола, что может свидетельствовать о нарушении межмолекулярных взаимодействий (рис. 2).

а

б

Рисунок 2 - Электронная микрофотография ультраструктуры микроорганизмов при замораживании плодов жидким азотом с разными скоростями к конечной температуре - 35... - 40 0С: (а, б) --микроорганизмы в норме: а -поперечный осколок; б - продольный осколок (х 70 тыс.); (в, г) – медленно замороженные микроорганизмы: в -(х 16 тыс.); г - (х 30 тыс.); (д, е) – быстро замороженные микроорганизмы: д - (х 40 тыс.); е - (х 34 тыс.).

Отмечена также деформация клеточной поверхности кристаллами льда. Указанные повреждения можно объяснить тем, что при высоких скоростях охлаждения микроорганизмов жидким азотом (200 ° С/мин) вода не успевает покинуть клетки, и образуются кристаллы льда внутри клетки, которые приводят к механическому повреждению.

Заключение, выводы

Таким образом, полученные экспериментальные данные позволяют по-новому представить механизм снижения микробной обсемененности при замораживании пищевых продуктов с использованием низких температур.

Разработана технология и технологические схемы изготовления витаминных добавок с применением жидкого и газообразного азота при замораживании и криогенном измельчении высушенного сублимационной сушкой сырья и порошкообразных напитков на их основе.

Метод криоскопии позволил установить, что наиболее повреждающим для микроорганизмов является быстрый режим охлаждения (со скоростью 5, 10, 20, 40°С/мин) до конечной температуры минус 35... 40°С. Полученные результаты электронно-микроскопических исследований использовались при разработке безотходной технологии получения мелкодисперсных порошков замороженного пюре из фруктов, ягод и овощей с рекордным содержанием биологически активных веществ. По качеству они превосходят известные отечественные и зарубежные аналоги.

Список литературы Выявление закономерностей и механизмов при криогенном «шоковом» замораживании топинамбура и других овощей и плодов на состояние микрофлоры

- Павлюк, Р. Ю. Розробка технологiї консер-вованих вiтамiнних фiтодобавок i їх використання в продуктах харчування профiлактичної дiї: дис. … д-ра техн. наук/Р. Ю. Павлюк. -ОДАХТ: Одеса, 1996. -446 с.

- Веркин, Б. И. Технология криогенного измельчения сырья при получении порошкообраз-ных концентратов для безалкогольных напитков/Б. И. Веркин, Р. Ю. Павлюк, Г. И. Максименко и др.//Обзорная информация. Серия 22. Пивоваренная и безалкогольная промышленность. -АгроНИИТЭИПП. -М. -1988. -Выпуск 8. -28 с.

- Павлюк, Р. Ю. Освоение новых безотход-ных технологий витаминных фитодобавок и новых продуктов для имунопрофилактики населения/Р. Ю. Павлюк//Обзорная информация. Серия 22. Пивоваренная и безалкогольная промышленность. -АгроНИИТЭИПП. -М. -1996. -Выпуск 2. -24 с.

- Павлюк, Р. Ю. Новые технологии вита-минных углеводсодержащих фитодобавок и их использование в продуктах профилактического действия: моногр./Р. Ю. Павлюк, А. И. Черевко и др. -Х.-К., 1997. -285 с.