Выявление закономерностей в истории природных аномальных явлений на юго-востоке Корейского полуострова в поздней древности и раннем средневековье (с применением методов логико-вероятностного анализа)

Автор: Бериков Владимир Борисович, Борисенко Алиса Юльевна, Герасимов Максим Константинович, Худяков Юлий Сергеевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований

Статья в выпуске: 3 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье с применением современных математических методов логико-вероятностного анализа и распознавания образов анализируются сведения об аномальных природных явлениях, происходивших в периоды поздней древности и раннего средневековья на юго-востоке Корейского полуострова и на сопредельных территориях, зафиксированных в средневековых корейских и китайских летописных источниках.

Корейский полуостров, центральная азия, аномальные природные явления, методы логико-вероятностного анализа, методы распознавания образов

Короткий адрес: https://sciup.org/14737454

IDR: 14737454 | УДК: 94

Текст научной статьи Выявление закономерностей в истории природных аномальных явлений на юго-востоке Корейского полуострова в поздней древности и раннем средневековье (с применением методов логико-вероятностного анализа)

Для выявления долговременных тенденций и периодичности в истории аномальных природных явлений, часть которых имела тяжкие негативные или даже катастрофические последствия для биологической среды и жизнедеятельности человеческих сообществ, важное значение имеют достоверность описания подобных событий и достаточная временная протяженность периода наблюдений. Располагая необходимыми и достаточными сведениями, систематизированными и включенными в сводную базу данных о подобных явлениях, исследователи имеют возможность применить для обработки подобного массива информации современные математические методы [ Борисенко и др., 2002 ] .

Традиция фиксации и описания необычных природных явлений, многие из которых воспринимались в качестве предзнаменований грядущих бедствий, ниспосланных свыше за прегрешения людей, восходит к династийным историям или летописям государств древнего Китая, откуда она распространилась на соседние страны Восточной Азии, в том числе на государства, расположенные на Корейском полуострове [Худяков, 2006. С. 68-72]. Среди письменных исторических источников, содержащих описания или упоминания о необычных природных явлениях, происходивших в странах Восточной Азии в течение тысячелетнего периода наблюдений (с конца I тыс. до н. э. до окончания I тыс. н. э.), высокой информативностью и вниманием к описанию происходивших природных катаклизмов выделяются летописи государств, существовавших на территории Корейского полуострова в периоды поздней древности и раннего средневековья.

Наибольшее количество сведений о необычных природных явлениях содержится в летописных источниках государства Силла, находившегося на юго-востоке Корейского полуострова, а в последний период своего существования объединившего все земли, населенные корейцами [ Ким Бусик, 2001 ] . Сведения об аномальных природных явлениях, приведенные в летописях государства Силла, относящиеся к периоду его существования с I в. до н. э. по VII в. н. э., могут быть сопоставлены с данными из летописных источников других корейских государств, находившихся на севере и юго-западе Кореи - Когуре и Пэкче [ Ким Бусик, 1995. С. 37-185 ] .

В летописных сочинениях государства Силла приведено описание самых различных природных явлений. Как правило, подобные события воспринимались в качестве предзнаменований грядущих бедствий или наказаний, ниспосланных высшими силами людям за совершенные ими грехи. Среди подобных событий в источниках выделяются как весьма редкие и необычные, так и периодически повторявшиеся астрономические явления. В числе подобных явлений придворными астрономами наиболее часто фиксировались солнечные затмения. За все время наблюдений в течение тысячелетнего периода астрономами и астрологами при дворе силланских правителей было зафиксировано и описано 28 таких явлений. Вероятно, велись не только наблюдения, но проводились некоторые расчеты и составлялись прогнозы ожидавшихся затмений, которые не всегда сбывались, поскольку в одном случае в летописях Силла отмечено, что по предварительным расчетам силланских астрономов в 801 г. н. э. должно было произойти солнечное затмение, однако, в действительности оно не произошло [ Ким Бусик, 2001. С. 247 ] . Эти данные можно сравнить с результатами наблюдений астрономов и астрологов из соседних корейских государств. Над территорией государства Когуре за семь столетий его существования солнечные затмения наблюдались 11 раз, в то время как над государством Пэкче за такой же период было зафиксировано 26 затмений солнца [ Худяков, 1997; Худяков, Борисенко, 1999; Худяков, 2006. С. 68-69 ] .

Судя по летописным источникам, такие астрономические явления наблюдались в разных районах Корейского полуострова далеко не синхронно.

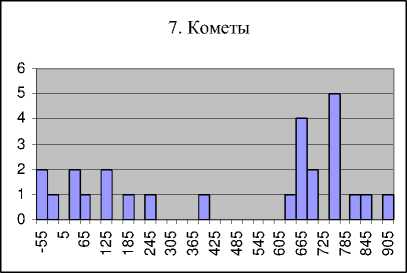

Среди других небесных явлений, в летописях Силла неоднократно упоминалось о появлении комет, необычном расположении звезд и планет, появлении необычных крупных светящихся объектов на небосводе, падении метеоритов и метеоритных дождях [ Ким Бусик, 2001. С. 72, 76, 82, 101, 138, 152, 193, 197, 235 ] . Над территорией соседних корейских государств также наблюдались схожие явления. Кометы фиксировались над территорий государства Силла в течение I тыс. н. э. 26 раз. Над территорией Когуре они пролетали 7 раз, над государством Пэкче они были видны 15 раз [ Худяков, 2006. С. 68-69 ] . Необычное расположение звезд и планет на ночном небосводе наблюдалось на юго-востоке Корейского полуострова 36 раз за тысячелетний период наблюдений. Над северной и юго-западной частями Кореи такие явления также неоднократно наблюдались. Падение метеоритов на территории государства Силла было отмечено 9 раз. В 768 г. падение «огромной звезды» спровоцировало «землетрясение с шумом, подобным раскату грома» [ Ким Бусик, 2001. С. 234 ] . Над территорией Когуре за семь столетий произошло пять падений звезд и метеоритов. В одном случае в 645 г. звездопад наблюдался над военным лагерем [ Ким Бусик, 1995. С. 119 ] . В государстве Пэкче метеориты падали с неба также пять раз за семь столетий. В 333 г. звездопад вызвал разрушения и пожары. В результате пострадали и дворец правителя и дома простых жителей [ Худяков, 2006. С. 70 ] . Хотя необычные астрономические явления сравнительно редко приводили к непосредственному ущербу для населения трех корейских государств, их фиксации и описанию в летописях всех этих государств уделялось значительное внимание, поскольку они воспринимались в качестве неблагоприятных предзнаменований будущих бедствий и увязывались с другими близкими по времени катастрофическими явлениями.

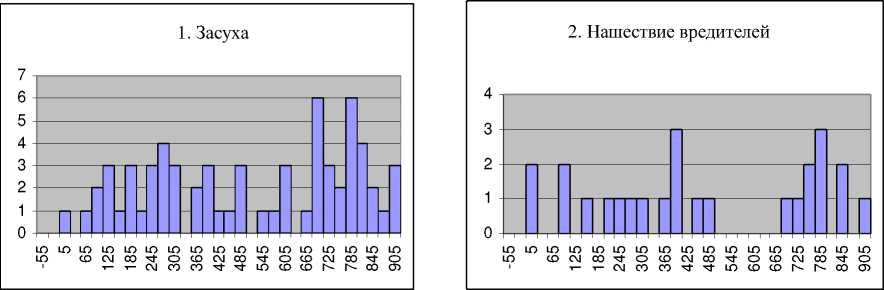

Нередко к негативным последствиям приводили землетрясения, которые на территории сейсмически активных зон Корейского полуострова происходили достаточно часто. На юго-востоке полуострова они бы- ли зафиксированы 55 раз в течение I тыс. н. э. Иногда они случались по два раза в течение одного и того же года. Больше всего землетрясений (20), в этой части Кореи произошло в VIII в. Наиболее разрушительными были землетрясения 100, 304, 510 и 664 гг. н. э. Во время этих землетрясений в некоторых селениях были разрушены жилые дома и погибли люди [Ким Бусик, 2001. С. 84, 106, 127]. В государстве Пэкче в течение семи столетий его существования землетрясения происходили 15 раз. В течение 13, 111 и 637 гг. они случались по два раза в год. Во время землетрясений 27 и 89 гг. были разрушены дома и погибли люди [Худяков, Борисенко, 1999. С. 277]. На территории северной Кореи землетрясения фиксировались 18 раз [Худяков, 2006. С. 69].

Весьма заметные и, как правило, довольно тяжелые последствия для хозяйственной деятельности и повседневной жизни населения юго-восточной части Корейского полуострова имели резкие климатические колебания. Сильные похолодания в этом районе случались достаточно редко, но иногда приводили к довольно тяжелым негативным последствиям для жителей государства Силла. Во второй половине VII – начале VIII в., в 662, 671 и 801 гг., сильные морозы и холодные ветры повлекли за собой гибель сосновых и бамбуковых деревьев, лошадей и людей. Поскольку эти необычные климатические явления приходятся на сравнительно непродолжительный временной интервал в течение всего тысячелетнего периода наблюдений, они могут быть взаимосвязаны между собой. На территории соседнего государства Пэкче, расположенного на юго-западе Корейского полуострова, в течение всего периода его существования, вплоть до второй половины VII в., подобных похолоданий не было зафиксировано. В единичном случае, зимой 482 г., отмечен необычно сильный снегопад [ Худяков, Борисенко, 1999. С. 287 ] . На территории северной Кореи отмечались зимние грозы и необычно снежные зимы, когда толщина снежного покрова значительно превышала норму [ Худяков, 2006. С. 69 ] .

Значительно чаще тяжелые последствия от холодных зим испытывало кочевое население Центрально-Азиатского региона. На территории этого региона подобные природные явления, сильные морозы и обиль- ные снегопады в течение I тыс. н. э. происходили неоднократно. Некоторые из таких событий приводили к гибели домашнего скота и убыли значительной части населения [Борисенко, Худяков, 2007. С. 22-23, 25]. Эти явления имели в несравненно большей степени катастрофические последствия для кочевого скотоводческого хозяйства и населения этого региона, чем для населения Корейского полуострова. На землях хуннской державы неоднократно случались сильные морозы и снегопады, которые приводили к очень тяжелым последствиям: падежу скота, голоду и гибели, или вынужденной миграции значительной части кочевого населения [Борисенко, Худяков, 2007. С. 22-23]. Подобные явления зафиксированы китайскими летописцами и в периоды существования государства уйгуров, когда из-за выпавшего глубокого снега и холода погибло много домашних животных, а люди голодали и болели [Бичурин, 1950. С. 334; Малявкин, 1974. С. 30-31].

На территории Корейского полуострова значительно чаще, чем сильные морозы, происходили зимние оттепели. Они нередко фиксировались летописцами государства Силла. Иногда в результате таких погодных явлений в зимнюю пору поверхность земли не покрывало снегом, а водоемы – льдом. Из-за оттепелей несколько раз преждевременно зацветали плодовые деревья, сливы и персики [ Ким Бусик, 2001. С. 85, 96, 131, 270 ] . Похожие явления были отмечены и в летописях государства Пэкче [ Ким Бусик, 1995. С. 134 ] . Иногда летописцы отмечали грозовые явления, которые происходили зимой. Такие случаи были отмечены и пэк-чесскими летописцами [ Худяков, Борисенко, 1999. С. 277 ] .

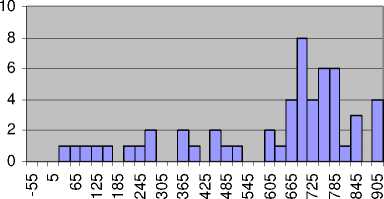

Гораздо более тяжелые последствия для населения юго-востока Корейского полуострова и его хозяйственной деятельности приносили летние заморозки или проливные дожди, которые могли повлечь за собой наводнения и оползни, град, из-за чего гибли посевы злаков, бобовых культур, плодовые деревья и даже птицы [Ким Бусик, 2001. С. 84, 86, 93, 97, 146, 215, 227, 228, 234, 241]. На юго-востоке Корейского полуострова летние заморозки, выпадение снега и инея отмечались довольно редко. Однако за время наблюдений крупный град был описан 21 раз. Крупным градом побивало посевы культурных растений: риса, бобов и яч- меня, повреждало тутовые деревья. От него даже гибли птицы. Подобные явления были отмечены и в летописях государства Пэкче. Иногда на территории этого государства фиксировались грязевые ливни. В 222 г. «с дождем (с неба) падали рыбы» [Ким Бусик, 1995. С. 146]. Вероятно, это произошло в результате смерча.

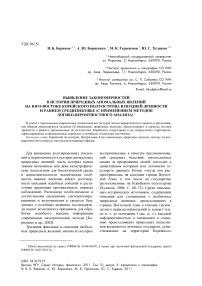

Но наибольший урон древней и средневековой Корее приносили засухи, которые на территории государства Силла происходили значительно чаще, чем иные природные аномалии. За тысячелетие существования страны они фиксировались в общей сложности 65 раз. Печально рекордным в этом отношении оказался VIII в. н. э., когда засухи происходили пятнадцать раз; в III и IX вв. было по восемь, а в IV в. – семь. В 313–314 гг., 714–716 гг., 769–770 гг. они происходили по два и три года подряд. Достаточно часто засухи происходили на территории государства Пэкче, где они были зафиксированы в количестве более тридцати. В III, V и VII вв. они происходили по 6 раз в течение столетия [ Худяков, Борисенко, 1999. С. 277 ] . Засухи были основной причиной неурожаев. Помимо засух к неурожаям приводили и нашествия саранчи, которые были зафиксированы на территории государства Силла 25 раз. Чаще всего они происходили в IV и VIII вв. – по четыре раза. На территории соседнего государства Пэкче такие нашествия прожорливых насекомых случились пять раз [ Худяков, Борисенко, 1999. С. 275, 277 ] . На территории северной Кореи нашествия саранчи происходили 7 раз [ Худяков, 2006. С. 69 ] .

Подобные явления иногда отмечались китайскими летописцами и на территории Центральной Азии. В середине I в. в землях южных хуннов «несколько лет были засуха и саранча». Засухи и нашествия саранчи происходили в землях хуннов в течение этого столетия три раза [ Бичурин, 1950. С. 117, 127; Таскин, 1973. С. 70, 79, 81 ] .

Засухи, нашествия саранчи, наводнения и иные погодные аномалии приводили к неурожаям, голоду, эпидемиям и эпизоотиям, гибели домашних животных и людей. На территории Силла за I тыс. н. э. голод был 39 раз. Иногда это приводило к тому, что некоторые люди продавали своих детей. В государстве Пэкче голод отмечен 6 раз. В некоторых случаях голод приводил к слу- чаям людоедства или также продаже людьми своих детей [Худяков, Борисенко, 1999. С. 178]. В Когуре голод зафиксирован 10 раз и еще один раз описан голод в соседнем государстве Пэкче [Худяков, 2006. С. 69].

Неоднократно голод происходил и в хуннской державе [ Борисенко, Худяков, 2007. С. 34-36 ] . Во второй половине I тыс. н. э. китайские источники неоднократно описывали голод среди кочевников в землях жу-жаней, древних тюрок и уйгуров [ Бичурин, 1950. С. 203–204, 236, 248, 254, 334, 337; Таскин, 1984. С. 286 ] . Голод приводил к гибели большого количества людей, бегству их с насиженных мест, возрастанию числа разбоев. В 72 г. от голода погибла третья часть хуннского населения, а в 68 г. до н. э. умерло более половины хуннских кочевников и значительно сократилось поголовье скота [ Бичурин, 1950. С. 82, 83 ] . В 46 г. до н. э. от голода и болезней погибла большая часть хуннских номадов [ Таскин, 1973. С. 70 ] . Кочевое население Центрально-Азиатского региона в надежде найти для себя какие-либо источники существования снималось с мест своего обитания и переселялось к границам Китая или мигрировало на другие территории. В 523 г. в результате голода жужаньский «народ вошел в пределы Китая и произвел грабительства» [ Бичурин, 1950. С. 203-204 ] .

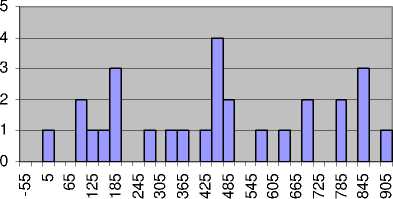

Убыль населения в государствах Корейского полуострова происходила и из-за повальных болезней, поражавших людей и домашних животных. Всего в государстве Силла эпидемии случались 17 раз, особенно часто в IX в., когда было пять эпидемий [ Худяков, 2007. С. 42 ] . В государстве Пэкче эпидемии были зафиксированы 5 раз [ Худяков, Борисенко, 1999. С. 278 ] . Несколько раз эпидемии охватывали и государство Когуре [ Худяков, 1997. С. 84-85 ] .

Среди кочевого населения Центральной Азии также вспыхивали эпидемии и происходил падеж скота. Некоторые из подобных явлений имели катастрофические последствия. В 581 г. среди тюркских кочевников Центральной Азии «свирепствовали повальные болезни, от которых множество людей померло» [ Бичурин, 1950. С. 236 ] . В 839 г. в результате эпидемии уйгуры настолько ослабли, что в следующем году их государство распалось под ударами кыргы-зов [ Там же. С. 334 ] .

Для применения математических методов анализа статистической информации на базе зафиксированных в летописях государства Силла явлений были сформированы ряды данных, соответствующие 25 характеристикам («засухам», «великим пожарам», «нашествию вредителей» и т. д.). Для анализа были применены методы построения логико-вероятностных моделей [Лбов, Герасимов, 2010]. В результате установлены логико-вероятностные закономерности, отражающие внутренние причинно-следственные связи явлений. Примеры полученных закономерностей: «Если была засуха или нашествие вредителей, то с частотой 0,32 в том же или следующем году был голод»; «Если была засуха и нашествие вредителей, то с частотой 0,4 в том же или следующем году был голод». Всего же с 54 г. до н. э. по 932 г. н. э., как отмечалось выше, голод был зафиксирован в летописях 39 раз, т. е. относительная частота голодных лет равна 0,04.

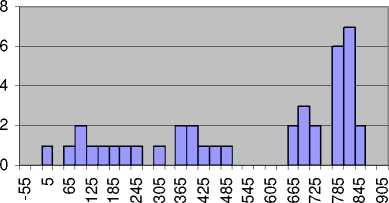

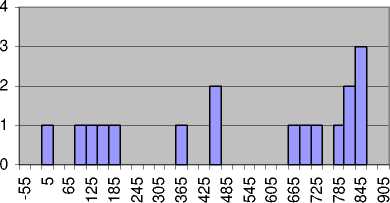

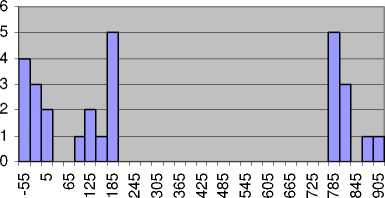

Ввиду относительной редкости отмеченных в летописях явлений за весь 10-вековой период наблюдений, предварительно исходный многомерный ряд, характеризующий появление различного рода знаменательных событий в государстве Силла на протяжении исторического периода их фиксации в летописях (с 54 г. до н. э. по 932 г. н. э.), был преобразован в ряд частот их возникновения на протяжении 30-летних последовательных интервалов. Приведенные ниже гистограммы частот событий отражают некоторые такие явления.

Для определения степени зависимости между исследуемыми показателями использовался коэффициент ранговой корреляции Кендалла. Его применение оправдано при малом объеме данных, отсутствии сведений о распределении изучаемых величин, наличии возможных погрешностей наблюдений. Результаты анализа приведены в таблице.

Кроме того, решалась задача автоматической классификации точек в многомерном пространстве переменных, соответствующих рассматриваемым необычным явлениям, представляющих собой каждый из сформированных 30-летних интервалов, т. е. нахождения характерных типов периодов исторического описания. Для решения данной задачи использовался алгоритм кластерного анализа, основанный на ансамбле логических решающих функций (таксоно- мических решающих деревьев) [Бериков, 2010]. Особенностью алгоритма является то, что результаты анализа представляются в виде списка закономерностей, характеризующих найденные кластеры (их число определяется автоматически). В работе было также теоретически и экспериментально показано, что применение ансамблевого подхода позволяет значительно повысить устойчивость группировочных решений [Там же]. При построении ансамбля использовались результаты кластеризации, полученные алгоритмом построения таксономического решающего дерева по случайным подсистемам переменных. После построения набора группировочных решений формируется согласованная матрица различий H, элементы которой равны частоте классификации различных пар точек в разные группы. Близкое к нулю значение элемента означает, что данные точки имеют большой шанс попадания в одну и ту же группу. Близкое к единице значение этой величины говорит о том, что шанс оказаться в одной группе у этой пары незначителен. После вычисления согласованной матрицы различий, для нахождения итогового варианта группировки применялся стандартный аг-ломеративный метод построения дендрограммы, который в качестве входной информации использовал попарные расстояния между объектами, определяемые матрицей H. При этом требуемое число кластеров задается как усредненное по всем частным деревьям решений число групп.

В результате применения указанного алгоритма (размер ансамбля был выбран равным 400) было сформировано два кластера, в первом из которых содержатся периоды, включающие следующие года н. э.: 306–336, 456–486, 516–546, 696–726, 786–816; а во втором кластере – все остальные периоды. Для первой группы характерна более высокая частота необычных явлений. Интересно, что для всех объектов этой группы выполняется условие «Туманы (тьма) > 0», а для всех объектов второй группы – «Туманы (тьма) = 0». Согласно результатам исследования, густые туманы, или дневная мгла, хотя эти явления отмечались спорадически, во всех случаях зафиксированы только в сочетании с объектами первой группы.

Согласно прослеженной последовательности, частоте и масштабам аномальных явлений удалось выявить те группы при-

Частота некоторых аномальных явлений в государстве Силла

3. Землетрясения

4. Наводнения

5. Голод

6. Эпидемии

8. Затмения

Значения коэффициентов ранговой корреляции Кендалла (значимые коэффициенты выделены жирным шрифтом; уровень значимости α = 0,05)

Таким образом, предпринятый анализ аномальных природных событий, происходивших на территории корейского государства Силла в поздней древности и раннем средневековье, в их сопоставлении со схожими явлениями природы, зафиксированными в соседних государствах Когуре и Пэкче, а также на территории Центральной Азии, показал, что некоторые из них случались достаточно регулярно и влекли за собой весьма тяжелые, а в некоторых случаях катастрофические последствия для населения этих стран и народов.

REVEALING OF REGULARITIES IN HISTORY OF THE NATURAL ABNORMAL PHENOMENA IN THE SOUTHEAST OF THE KOREAN PENINSULA DURING THE PERIODS

OF THE LATE ANTIQUITY AND THE EARLY MIDDLE AGES

(WITH APPLICATION OF METHODS OF LOGICAL-AND-PROBABILISTIC ANALYSIS)