Высокобарический метаморфизм в Харбейском метаморфическом комплексе (Полярный Урал)

Автор: Уляшева Н.С.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 6 (342), 2023 года.

Бесплатный доступ

На Полярном Урале глаукофансодержащие породы - индикаторы высокобарического метаморфизма - были установлены предшественниками в верхнерифейских отложениях няровейской серии, в северной части марункеуского эклогит-амфиболит-гнейсового комплекса и в подошве гипербазитовых массивов зоны Главного Уральского разлома (ГУР). Нами обнаружены высокобарические образования в западном эндоконтакте харбейского амфиболит-гнейсового комплекса, где они представлены гранат-глаукофановыми, гранат-глаукофан-барруазитовыми породами и гранат-барруазитовыми амфиболитами, сформировавшимися при прогрессивном зональном метаморфизме. В направлении от западной границы комплекса на восток наблюдается постепенное увеличение температуры от 400-480 °С (для гранат-глаукофановых пород) до 495-570 °С (для гранат-глаукофан-барруазитовых пород и гранат-барруазитовых амфиболитов) при давлении P = 11-16 кбар. Установлено, что высокобарический метаморфизм в пределах харбейского метаморфического комплекса имеет площадное распространение и маркирует, по-видимому, палеозойские субдукционно-коллизионные процессы формирования уралид.

Гранат-глаукофановые породы, высокобарический метаморфизм, полярный урал, фенгит

Короткий адрес: https://sciup.org/149143559

IDR: 149143559 | УДК: 551.253 | DOI: 10.19110/geov.2023.6.1

Текст научной статьи Высокобарический метаморфизм в Харбейском метаморфическом комплексе (Полярный Урал)

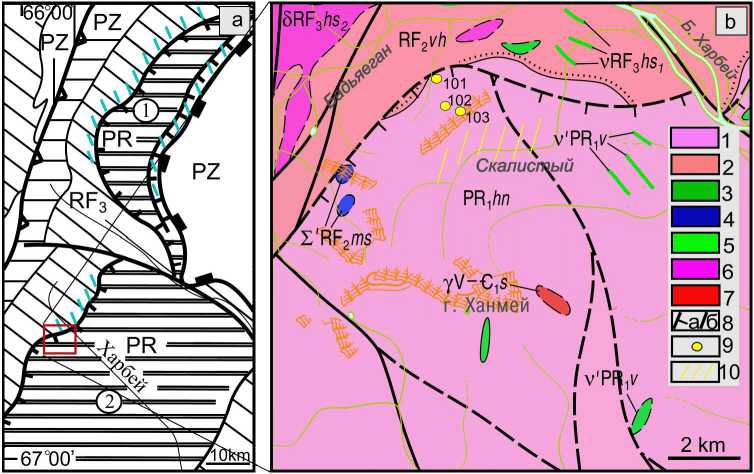

Эклогит-глаукофансланцевые и глаукофанслан-цевые комплексы являются маркерами высокобарического метаморфизма, проявляющегося в зонах суб-дукции или надвигов. На Урале они протягиваются в виде прерывистой цепочки вдоль Главного Уральского разлома (ГУР). На Полярном Урале глаукофансодержа-щие породы широко развиты в Харбейско-Марункеуском блоке Центрально-Уральского поднятия среди слабо метаморфизованных верхнерифейских отложений ня-ровейской серии (рис. 1, a), обрамляющей харбейский и марункеуский метаморфические комплексы, а также в зоне ГУР в подошве гипербазитовых массивов (Вализер, Ленных, 1988). Общепризнанным является представление о палеозойском возрасте проявления здесь глаукофанового метаморфизма (~400—347 млн лет) и его связь с участками повышенных тектонических напряжений, возникающих на орогенной и позд-

неорогенной стадиях развития Уральской складчатой области (Бутин и др., 1976; Бутин и др, 1979; Государственная …, 2005; Пучков и др., 1983).

Наиболее широко глаукофансланцевый метаморфизм проявлен в районе Марункеуского блока (рис. 1, a), где выделено пять зон (Вализер, Ленных, 1988): рибекитовая (северная), эпидот-глаукофан-кросситовая, эпидот-кросситовая, гердизский эклогит-глаукофан-сланцевый комплекс, гранат-глаукофановая (эпидот-глаукофановая). Первые три приурочены к участкам развития пород няровейской серии, четвертая — к восточному обрамлению марункеуского комплекса, пятая — к гипербазитовому массиву Сыум-Кеу. В районе Харбейского блока глаукофановые сланцы были выявлены в няровейской серии в 200—800 м от западной границы харбейского метаморфического комплекса (Бутин и др, 1979).

Нами обнаружены тела глаукофан- и барруазит-содержащих пород в западной части развития пород харбейского амфиболит-гнейсового комплекса, которые могут указывать на проявление в этом комплексе высокобарического метаморфизма (рис. 1, b).

Целью работы является установление особенностей высокобарного метаморфизма в западной зоне харбейского комплекса в результате петрографиче- ских и минералогических исследований глаукофан-и барруазитсодержащих пород.

Методы исследования

Минеральный состав, структурные и текстурные особенности пород изучались в шлифах под поляризационным микроскопом Биоптик-400. Исследования химического состава и зональности минералов проводились на сканирующем электронном микроскопе Tescan Vega 3 LMH с энергодисперсионной приставкой Instruments X-Max. Исследования проводились в ЦКП «Геонаука» Института геологии Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар). Для расчета Р-Т-условий формирования метаморфических парагенезисов применялось веб-приложение (Иванов, 2016).

Геологическая позиция харбейского метаморфического комплекса

Харбейский метаморфический комплекс занимает восточное положение в Харбейском блоке Центрально-Уральской тектонической зоны Полярного Урала (рис. 1, a). Согласно схеме (Стратиграфические схемы …, 1993), породы комплекса относятся к нижнепротеро-

Рис. 1. Схема (a) распространения глаукофансланцевых пород (голубой цвет) в Харбейско-Марункеуской зоне (Харбейский блок — 1, Марункеуский блок — 2): (по Бутин и др, 1979; Вализер, Ленных, 1988), схематическая геологическая карта (b) западной зоны харбейского метаморфического комплекса с точками отбора высокобарических пород (по Государственная…, 2014).

Условные обозначения: 1 — харбейский метаморфический комплекс (PR1?); 2 — отложения няровейской серии (PR2); 3 — вась-кеуский метагаббро-долеритовый комплекс (PR1?); 4 — минисейский комплекс измененных гипербазитов (PR2); 5, 6 — хар-бей-собский габбро-гранодиоритовый комплекс (PR2); 7 — сядатаяхинский гранитовый комплекс; 8 — разрывные нарушения: а — предполагаемые, б — достоверные; 9 — точки отбора глаукофансодержащих пород; 10 — участок отбора гранат-бар-руазитовых амфиболитов

Fig. 1. Scheme (a) of distribution of glaucophane schist rocks (blue) in the Kharbey-Marunkeu zone (Kharbey block — 1; Marunkeu block — 2): (after Butin et al., 1979; Valizer and Lennykh, 1988), schematic geologic map (b) of western zone of the Kharbey metamorphic complex with sampling points for high-pressure rocks (after Gosudarstvennaya…, 2014).

Legend: 1 — Kharbey metamorphic complex (PR1?); 2 — deposits of the Nyarovey Group (PR2); 3 — Vaskeu metagabbro-dolerite complex (PR1?); 4 — Minisey altered ultramafic complex (PR2); 5, 6 — Kharbey-Sob gabbro-granodiorite complex (PR2); 7 — Syadatayakha granite complex; 8 — faults: a — assumed, b — reliable, 9 — points of sampling of glaucophane-containing rocks; 10 — sampling area for garnet-barroisite amphibolites зойскому структурному этажу — выступу фундамента платформы, на котором с угловым и стратиграфическим несогласием залегают верхнепротерозойские зеленосланцевые толщи няровейской серии с базальным горизонтом полимиктовых конгломератов. Стратифицированные образования представлены (снизу вверх) ханмейхойской (амфиболиты, гнейсы), лапта-юганской (амфиболиты, гнейсы, кварциты) и парик-васьшорской (амфиболиты, кристаллические сланцы, плагиогнейсы) свитами. Сторонники раннепротерозойского возраста протолита измененных образований считают, что породы претерпели полиметаморфизм в докембрийское время (Пыстина, Пыстин, 2002).

В последние годы появились новые данные (Коновалов и др., 2016; Уляшева и др., 2022), согласно которым ханмейхойская свита рассматривается в качестве рифей-вендского стратона, а средне- и высокотемпературные метаморфические изменения повышенных и умеренных давлений, в результате которых комплекс приобрел современный облик, происходили в девоне—карбоне. Установлено (Коновалов и др., 2016), что базальные отложения нижней части няро-вейской серии на самом деле представляют собой тектонический микстит с псевдогальками, а харбейский комплекс является аллохтоном, надвинутым на зеленосланцевые толщи.

Петрографические и минералогические особенности пород

Петрографические исследования показали, что высокобарические породы в западной части харбей-ского метаморфического комплекса в зависимости от содержания граната и того или иного амфибола можно разделить на три типа: гранат-глаукофановые, гра-нат-глаукофан-барруазитовые и гранат-барруазито-вые.

Выходы гранат-глаукофановых пород (обр. 101) обнаружены в 1.3 км выше устья третьего левого притока руч. Бадьяюган вблизи с границей с няровейской серией (рис. 1, b).

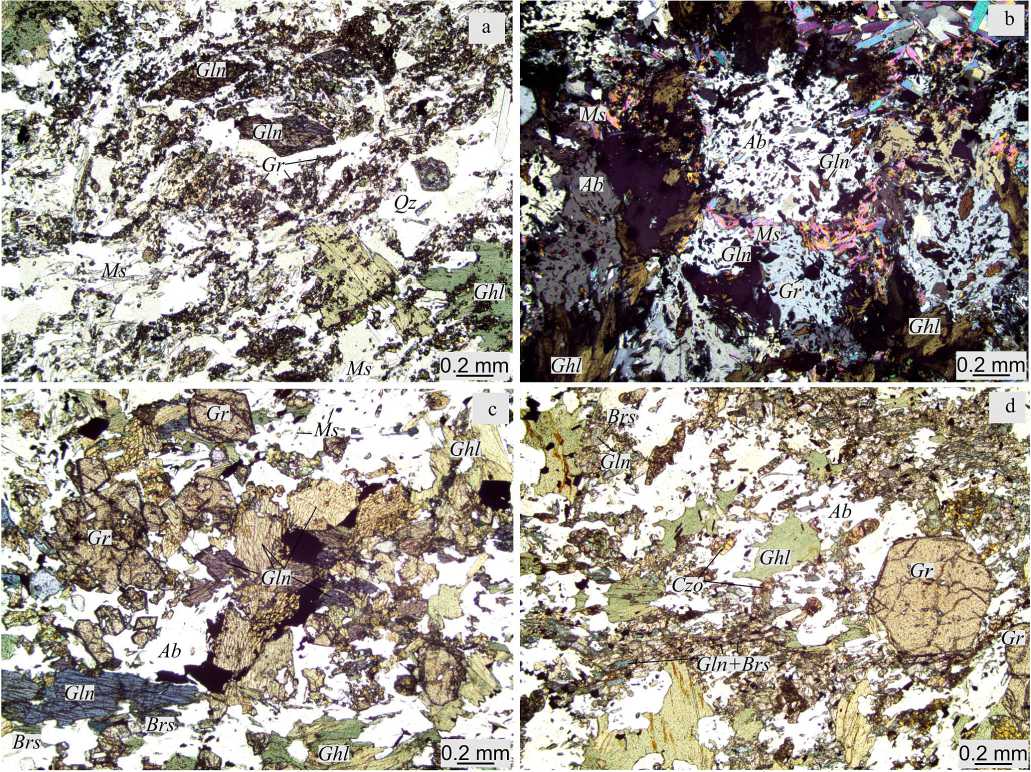

Порода имеет серо-зеленую окраску, сланцеватую и плойчатую текстуры, мелкозернистую, порфиробластовую, пойкилобластовую, нематолепидогранобла-стовую структуры (рис. 2, a, b). Она состоит (в об. %) из кварца (20—30), альбита (30—35), слюды (5—10), глаукофана (5), граната (5—8), клиноцоизита (3—5), хлорита (5—10), рутила (1), магнетита (ильменита) (1—2).

Рис. 2. Структурно-текстурные особенности гранат-глаукофановых (a, b) и гранат-глаукофан-барруазитовых (c, d) пород. a, c, d — без анализатора, b — с анализатором. Условные обозначения: Gln — глаукофан, Brs — барруазит, Chl — хлорит, Gr — гранат, Ms — мусковит, Ab — альбит, Qz — кварц, Czo — клиноцоизит

Fig. 2. Structural and textural features of garnet-glaucophane (a, b) and garnet-glaucophane-barroisite (c, d) rocks.

a, c, d — without analyzer, b — with analyzer. Symbols: Gln — glaucophane, Brs — barroisite, Chl — chlorite, Gr — garnet, Ms — muscovite, Ab — albite, Qz — quartz, Czo — clinozoisite

Таблица 1. Химический состав слюд из гранат-глаукофановых и гранат-глаукофан-барруазитовых пород Table 1. Chemical composition of micas from garnet-glaucophane and garnet-glaucophane-barroisite rocks

|

№ п/п |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

SiO 2 |

48.40 |

46.80 |

49.00 |

48.16 |

48.09 |

48.55 |

48.83 |

46.10 |

48.00 |

|

TiO 2 |

0.00 |

0.38 |

0.35 |

0.28 |

0.45 |

0.30 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

|

Al2O3 |

28.89 |

27.97 |

28.66 |

28.16 |

28.25 |

28.20 |

40.22 |

38.27 |

39.30 |

|

FeO |

5.10 |

4.94 |

4.70 |

4.35 |

4.59 |

4.73 |

1.29 |

1.24 |

1.41 |

|

MgO |

2.15 |

2.15 |

2.30 |

2.55 |

2.27 |

2.29 |

0.17 |

0.00 |

0.13 |

|

BaO |

0.96 |

0.00 |

0.39 |

0.49 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

|

Na2O |

0.71 |

0.68 |

0.73 |

0.83 |

0.79 |

0.76 |

7.40 |

6.90 |

7.20 |

|

K 2 O |

10.16 |

10.15 |

10.01 |

10.01 |

10.01 |

10.17 |

0.85 |

0.80 |

0.89 |

|

Сумма/Total |

96.37 |

93.07 |

96.14 |

94.83 |

94.45 |

95.00 |

98.76 |

93.31 |

96.93 |

|

Si |

3.27 |

3.26 |

3.30 |

3.28 |

3.28 |

3.30 |

3.02 |

3.02 |

3.03 |

|

AL(IV) |

0.73 |

0.74 |

0.70 |

0.72 |

0.72 |

0.70 |

0.98 |

0.98 |

0.97 |

|

Al(VI) |

1.57 |

1.55 |

1.58 |

1.55 |

1.55 |

1.55 |

1.95 |

1.97 |

1.95 |

|

Ti |

0.00 |

0.02 |

0.00 |

0.01 |

0.02 |

0.02 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

|

Fe2+ |

0.29 |

0.29 |

0.27 |

0.25 |

0.26 |

0.27 |

0.07 |

0.07 |

0.07 |

|

Mg |

0.22 |

0.22 |

0.23 |

0.26 |

0.23 |

0.23 |

0.02 |

0.00 |

0.01 |

|

Na |

0.09 |

0.09 |

0.10 |

0.11 |

0.11 |

0.10 |

0.89 |

0.88 |

0.88 |

|

K |

0.88 |

0.90 |

0.86 |

0.87 |

0.87 |

0.88 |

0.07 |

0.07 |

0.07 |

|

Ba |

0.03 |

0.00 |

0.01 |

0.01 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

|

P1, кбар |

15 |

14 |

13 |

12 |

12 |

13 |

- |

- |

- |

|

P2, кбар |

16 |

11 |

14 |

14 |

14 |

14 |

- |

- |

- |

Примечание: Слюды: из 1, 2 — гранат-глаукофан-барруазитовой породы, 3—9 — гранат-глаукофановой породы (1— 6 — фенгит, 7—9 — парагонит). P1 — по (Caddick, Thompson, 2008), P2 — по (Камзолкин и др., 2015).

Note: Micas: from 1, 2 — garnet-glaucophane-barroisite rocks, 3—9 — garnet-glaucophane rocks (1—6 — phengite, 7—9 — paragonite). P1, after (Caddick and Thompson, 2008), P2, after (Kamzolkin et al., 2015).

В породе развиваются порфиробласты альбита удлиненной, линзовидной и изометричной формы размером 0.2—0.8 мм с многочисленными микровключениями граната, глаукофана, клиноцоизита, мусковита и кварца, трассирующими сланцеватость. Между зернами альбита, обволакивая их, располагаются более крупные чешуйки бесцветной слюды размером до 1 мм. Согласно классификации (Tishendorf et al., 2007), слюда относится к мусковит-селадонитовому ряду (табл. 1). Повышенное содержание кремнезема (Si — 3.28—3.3 ф.е.) и вхождение в состав минерала Fe (0.25— 0.27 ф.е.) и Mg (0.23—0.26 ф.е.) дают основание считать слюду фенгитом (Tishendorf et al., 1997). С фенгитом и хлоритом образует срастания бесцветный чешуйчатый парагонит. Химический состав парагонита приведен в таблице. Глаукофан (рис. 3, a) и клиноцоизит равномерно распределены по породе. Глаукофан размером 0.05—0.5 мм имеет призматические формы с ромбовидным сечением, плеохроирует от желтого до фиолетового. Содержание глаукофанового компонента в минерале варьируется от 52 до 67 %, железистость (f) составляет 34—35 %. Гранат представлен мелкими идиоморфными зернами размером 0.01—0.1 мм. По краям минерал иногда разъедается кварцем и альбитом. Гранаты имеют сложную зональность (рис. 4, a, c). Центральные его части по составу отвечают пироп-альмандин-спессартину (Prp2—5Alm31—37Sps38—45Ca-комп20—23), краевые зоны — пироп-спессартин-аль-мандину (Prp5—6Sps11—18Alm54—62Ca-комп21—24). Кварц размером 0.1—0.4 мм представлен угловатыми зернами, часто образует скопления в ассоциации с мусковитом. Хлорит (до 1 мм) встречается в виде скоплений крупных бледно-зеленых чешуек и сноповидных выделений. Минерал по составу отвечает клинохлору и содержит включения клиноцоизита, рутила и граната. 6

Рутил встречается в виде оваловидных изометричных темно-коричневых зерен, часто в ассоциации с тита-номагнетитом. Ильменит присутствует в виде ламелей в титаномагнетите, образуя структуры распада.

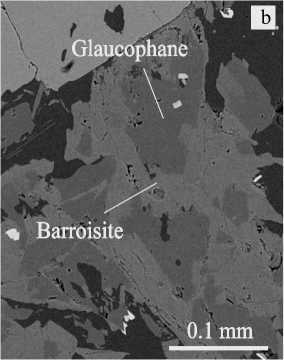

Гранат-глаукофан-барруазитовые породы (обр. 102, 103) обнаружены в 200—300 м восточнее от гра-нат-глаукофановых образований вверх по склону горы. Они имеют массивную, полосчатую, иногда слабосланцеватую текстуру; мелкозернистую, порфиробластовую и лепидонематогранобластовую структуру (рис. 2, с, d). Порода состоит (в об.%) из граната (10— 20), альбита (20—30), амфибола (глаукофан, барруазит) (15—25), хлорита (10—15), клиноцоизита (5—10), слюды (3—4), кварца (0—15), карбоната (0—10). Акцессорные минералы представлены апатитом и цирконом (до 1 %), рудные — ильменитом, рутилом, магнетитом и ти-таномагнетитом (до 3 %).

Гранат в породе размещается в виде полос и удлиненных линзовидных выделений. Он образует скопления мелких зерен и порфиробласты размером до 0.8 мм. Центральные зоны граната (рис. 4, b, d) представлены пироп-спессартин-альмандином (Prp2— 3Alm35—63Sps11—42Ca-комп20—25) с повышенным содержанием спессартинового минала, а в краевых зонах граната количество этого минала уменьшается (Prp4— 6Alm61—66Sps7—11Ca-комп20—25). Включения представлены клиноцоизитом и глаукофаном. Минерал замещается по трещинкам хлоритом, в измененных разновидностях пород разъедается кварцем. Глаукофан (рис. 3, а) образует длиннопризматические шестова-тые кристаллы и ромбовидные сечения размером до 1 мм, плеохроирует от бледно-желтого до фиолетового. Содержание глаукофанового компонента в минерале варьирует от 55 до 61 %, железистость (f) составляет 40—46 %. Минерал по краям обрастает голубова-

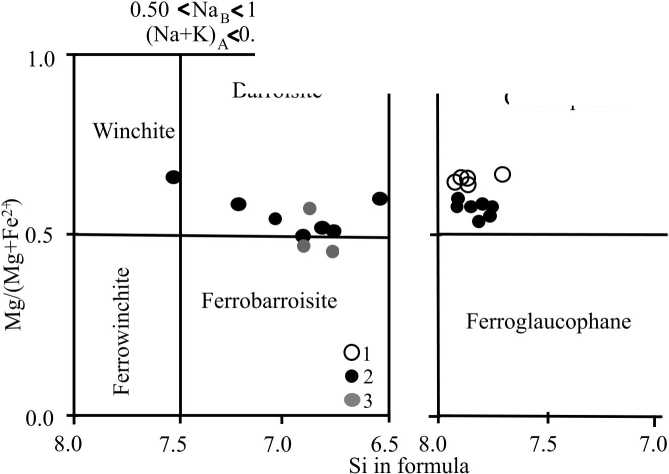

1.50 .50

NaB>1.50 (Na+K)A<0.50

a

Glaucophane

Рис. 3. Точки составов амфиболов на классификационной диаграмме (a) (Leake et al., 1997) и пример (изображение в режиме BSE) обрастания глаукофана барруазитом в гранат-глаукофан-барруазитовой породе (b).

Точки составов амфиболов из: 1 — гранат-глаукофановой породы, 2 — гранат-глаукофан-барруазитовой породы, 3 — гранат-барруазитового амфиболита

BaiToisite

Fig. 3. Amphibole composition points on the classification diagram (a) (Leake et al., 1997) and an example (BSE image) of glaucophane barroisite fouling in garnet-glaucophane-barroisite rocks (b).

Composition points of amphiboles from: 1 — garnet-glaucophane rocks, 2 — garnet-glaucophane-barroisite rocks, 3 — garnet-bar-roisite amphibolite то-зеленым амфиболом — барруазитом (рис. 3, b), который, в свою очередь, иногда замещается актинолитом. Слюда представлена селадонит-мусковитовой разновидностью. Повышенные содержания кремнезема Si (3.12—3.27 ф.е.), Fe (0.23—0.29 ф.е.) и Mg (0.13—0.22 ф.е.) позволяют отнести ее к фенгиту (табл. 1). Порфи-робласты размером до 0.5 мм образует также альбит изометричной и линзовидной формы. Минерал содержит включения глаукофана, рудных минералов и клиноцоизита. Клиноцоизит размерами до 0.3 мм имеет призматические зерна с грязно-желтой окраской и зональное строение. Центральные части зерен обогащены ванадием (до 0.29 мас. %). Хлорит образует чешуйки до 0.7 мм. Иногда наблюдаются сноповидные выделения этого минерала. По составу он отвечает шамозиту и клинохлору. Ильменит встречается в виде ламелей в титаномагнетите, образуя структуры распада. Минерал обрастает рутилом. Магнетит образует отдельные идиоморфные кристаллы. Повышенное количество этого минерала наблюдается в измененных карбонатизированных и окварцо-ванных породах.

Гранат-барруазитовые амфиболиты распространены в бассейне ручья Скалистого, юго-восточнее от района выходов предыдущих типов пород. Они имеют сланцеватую текстуру, порфиробластовую и грано-нематобластовую структуру и состоят (в об. %): из амфибола — барруазита (50—70), альбита (до 20), клиноцоизита (до 10), кварца (до 1), граната (1—3), хлорита (до 5) и слюды (до 3). Акцессорные минералы представлены кальцитом, цирконом, флюоритом, апатитом и титанитом; рудные — магнетитом и пиритом.

Гранат образует порфиробласты размером до 1.5 мм с включениями клиноцоизита и альбита. По составу центральные (Prp0—5Alm43—58Sps11—28Ca-комп26—32) и краевые (Prp3—6Alm48—59Sps8—18Ca-комп27—31) зоны минерала отвечают пироп-спессартин-альмандину с повышенным содержанием спессартинового мина-ла в центральной части. Голубовато-зеленый барруа-зит (рис. 3, а) представлен длиннопризматическими зернами, по краям замещается хлоритом и актинолитом. Слюда развивается в виде бесцветных чешуек и представлена разновидностью селадонит-мускови-тового ряда. В минерале наблюдается повышенное количество Si (3.28 ф.е.), Fe (0.21—0.27 ф.е.) и Mg (0.27— 0.28 ф.е.), что характерно для фенгита. Альбит образует линзовидной и неправильной извилистой формы порфиробласты гелицитовой структуры с включениями клиноцоизита и амфибола. Хлорит и мусковит встречаются в виде крупных чешуек, часто развиваются поперек сланцеватости и ассоциируются с титанитом. Породы в различной степени изменены — окварцова-ны, мусковитизированы и эпидотизированы. К измененным участкам пород приурочены магнетит и пирит.

Обсуждение результатов

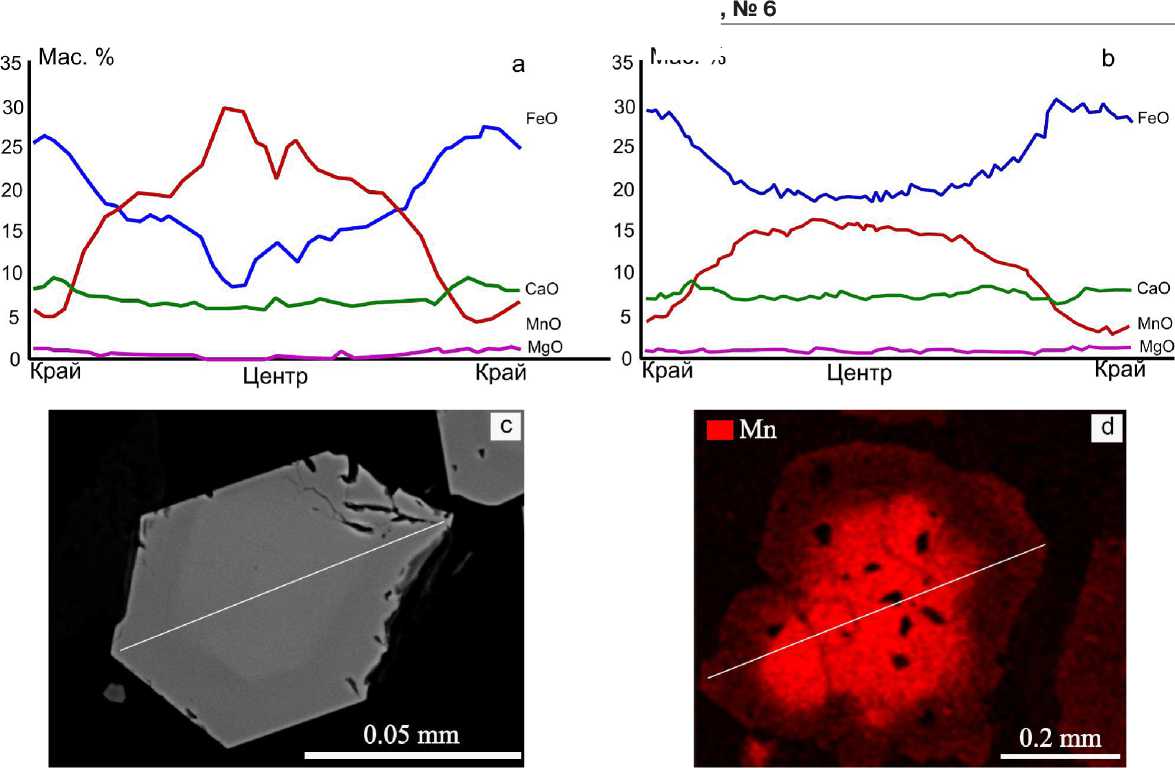

В породах западного эндоконтакта харбейского метаморфического комплекса наблюдается зональность с запада на восток: гранат-глаукофановые ассоциации сменяются гранат-глаукофан-барруазитовы-ми и далее гранат-барруазитовыми. Гранат из гранат-глаукофан-барруазитовых образований отличается от граната из гранат-глаукофановых пород пониженным содержанием спессартинового компонента и повышенным — пиропового и альмандинового как в центральных, так и краевых частях зерен (рис. 4, а, b). По гранат-амфиболовым геотермометрам (Perchuk, Lavrenteva, 1990;

Мас. %

Рис. 4. Зональность в гранатах из гранат-глаукофановой (a, c) и гранат-глаукофан-барруазитовой (b, d) пород; с — изображение граната в режиме BSE, d — картирование граната по содержанию Mn (по DSE)

Fig. 4. Zonation in garnets from garnet-glaucophane (a, c) and garnet-glaucophane-barroisite (b, d) rocks; с — BSE image of garnet, d — mapping of garnet by Mn content (DSE)

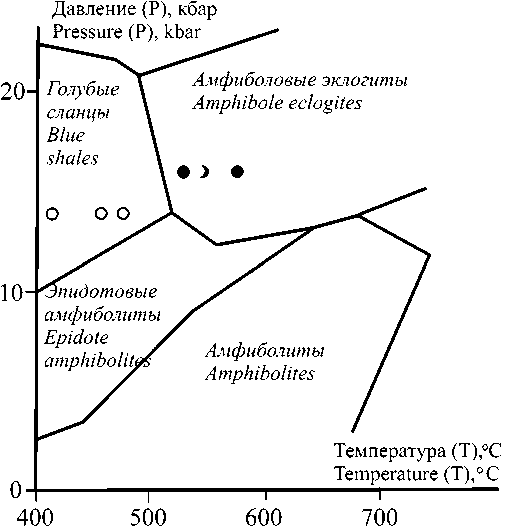

Powell, 1985) значения температур, полученные по краевым зонам глаукофана и граната из гранат-глаукофа-новой породы, составляют 400—480 °С. Значения давления, рассчитанные по фенгитовым геобарометрам (Камзолкин и др., 2015; Caddick, Thompson, 2008) при фиксированной температуре 480 °С, ложатся в диапазон 12—14 кбар (см. таблицу). Согласно схеме фаций (Okamoto et al., 2000), полученные Р-Т-параметры соответствуют условиям фации голубых сланцев (рис. 5).

Переходными от гранат-глаукофановых пород к гранат-барруазитовым являются гранат-глаукофан-барруазитовые образования, по которым можно зафиксировать зональный характер метаморфизма и повышение Р-Т-параметров по прогрессивной зональности альмандинов и по обрастанию глаукофана бар-руазитом. Температура, рассчитанная по составам краевых зон барруазитов и прогрессивно зональных альмандиновых гранатов из гранат-глаукофан-бар-руазитовых и гранат-барруазитовых пород, составляет 495—570 °С, давление, согласно фенгитовым барометрам, равно 11—16 кбар (при Т = 570 °С), что соответствует пограничной области между фациями эпидотовых амфиболитов и амфиболовых эклогитов (рис. 5). Прогрессивный метаморфизм, по-видимому, сменился на регрессивный, что выражается в некотором увеличении марганца и уменьшении железа и магния на краю зерен граната (рис. 4, а, b) и обрастании барруазита актинолитом. Полученные результаты свидетельствуют о проявлении зонального прогрессивного низко-, среднетемпературного метаморфизма высоких давлений в западной части харбейского метаморфического комплекса, который в дальнейшем сменился на регрессивный. В пределах рассматриваемого комплекса метаморфизм повышенных давле- 8

Рис. 5. Р-Т-условия формирования гранат-глаукофано-вых, гранат-глаукофан-барруазитовых пород и гранат-барруазитовых амфиболитов на схеме фаций (Okamoto et al., 2000). Использованы значения температур, рассчитанные по гранат-амфиболовому геотермометру (Powell, 1985). Учтены максимальные значения давления, полученные при помощи фенгитового геобарометра (Камзолкин и др., 2015). Условные обозначения см. на рис. 3

Fig. 5. P–T conditions for the formation of garnet-glaucophane, garnet-glaucophane-barroisite rocks and garnet-barroisite amphibolites in the facies scheme (Okamoto et al., 2000). The temperature values calculated using a garnet-amphibole geothermometer (Powell, 1985) were used. The maximum pressure values obtained using a phengite geobarometer (Kamzolkin et al., 2015) are taken into account. Legend in Fig. 3

ний был зафиксирован восточнее от зоны распространения гранат-барруазитовых амфиболитов (Коновалов и др., 2009; Уляшева и др., 2022). Изучение гранат-чер-макитовых амфиболитов по р. М. Харбей показало, что они сформировались в девонское время при условиях: Т = 575—640 °С, Р = 11—13 кбар (Уляшева и др., 2022).

Таким образом, метаморфизм высоких и повышенных давлений в пределах харбейского метаморфического комплекса имеет площадное распространение и зональный характер: намечается общая тенденция увеличения температуры с запада на восток от западной границы комплекса. Судя по полученным данным, можно предположить, что формирование гра-нат-глаукофановых и гранат-барруазитовых образований харбейского метаморфического комплекса связано с процессами субдукции, при которых в девоне породы, находившиеся в составе края континента или микроконтинента, были погружены под Магнитогорскую островную дугу, как предложено в схеме (Liu et al., 2019) для высокобарических пород марункеуского эклогит-амфиболит-гнейсового комплекса.

Выводы

В пределах харбейского метаморфического комплекса установлены высокобарические образования, представленные гранат-глаукофановыми, гранат-гла-укофан-барруазитовыми породами и гранат-барруа-зитовыми амфиболитами. Петрографические и минералогические исследования этих метаморфитов показали, что породообразующие минералы — амфибол и гранат — имеют зональное строение и свидетельствуют о прогрессивном метаморфизме. В направлении с запада на восток наблюдается смена одних высокобарических пород другими (гранат-глаукофано-вые породы — гранат-глаукофан-барруазитовые породы — гранат-барруазитовые амфиболиты — гранат-чермакитовые амфиболиты) и постепенное увеличение температуры формирования минералов от 400 до 640 °С, что указывает на зональный характер метаморфизма. Проявление высокобарических изменений в харбей-ском метаморфическом комплексе связано, по-видимому, с субдукционно-коллизионными процессами формирования уралид.

Работа выполнена в рамках темы НИР государственного задания ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН «Глубинное строение, геодинамическая эволюция, взаимодействие геосфер, магматизм, метаморфизм и изотопная геохронология Тимано-Североуральского литосферного сегмента».

Список литературы Высокобарический метаморфизм в Харбейском метаморфическом комплексе (Полярный Урал)

- Бутин В. В., Алексеев А. А., Гревцова А. П. К вопросу о времени проявления метаморфизма высоких давлений на Урале // Геология метаморфических комплексов Урала. V. (Труды Свердловского горного института. Вып. 127). Butin V. V., Alekseev A. A., Grevcova A. P. K voprosu o vre-meni projavlenija metamorfizma vysokih davlenij na Urale (Timing of high-pressure metamorphism in the Urals). Geol. Proceedings of the Sverdlovsk Mining Institute, 127, 1976, pp. 61—65.

- Бутин В. В., Панин Н. Н., Козлов П. С. Геологическая позиция глаукофанового метаморфизма пород сланцевого обрамления Харбейского антиклинория // Геология метаморфических комплексов. Вып. IV. 1979. С. 92—98. Butin V. V., Panin N. N., Kozlov P. S. Geologicheskaja pozici-ja glaukofanovogo metamorfizma porod slancevogo obram-lenija Harbejskogo antiklinorija. Geologija metamor-ficheskih kompleksov (Geological position of glauco-phane metamorphism of rocks of the shale framing of the Kharbey anticlinorium. Geology of Metamorphic Complexes). Issue IV, pp. 92—98.

- Вализер П. М., Ленных В. И. Амфиболы голубых сланцев. М.: Наука, 1988. 203 с. Valizer P. M., Lennyh V. I. Amfiboly golubyh slancev (Amphiboles of blue shales). Moscow: Nauka, pp. 92—98.

- Государственная геологическая карта Российской Федерации, масштаб 1 : 1 000 000 третье поколение), Уральская серия, лист O-41 (Воркута) // Объяснительная записка. СПб.: ВСЕГЕИ, 2005. 335 с. State Geological Map of the Russian Federation, scale 1 : 1,000,000 third generation), Ural series, sheet O-41 (Vorkuta). Explanatory note. St. Petersburg: VSEGEI, 2005, 335 pp.

- Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1: 200000. Издание второе. Серия Полярно-Уральская. Лист O-42-VII, VIII. Объяснительная записка. СПб.: ВСЕГЕИ, 2014. 384 с. State geological map of the Russian Federation, scale 1: 200000. Second edition. Series Polar-Ural. Sheet O-42-VII, VIII. Explanatory letter. St. Petersburg: VSEGEI, 2014, 384 pp.

- Иванов С. Д. Интерактивный реестр геосенсоров на основе веб-приложения // Компьютерные исследования и моделирование. 2016. Т. 8. № 4. С. 621—632. Ivanov S. D. Interaktivnyj reestrgeosensorov na osnove veb-prilozhenija. Kompjuternye issledovanija i modelirovanie. (Interactive register of geosensors based on a web application. Computer Research and Modeling). 2016, V. 8, No. 4, 621—632 pp.

- Камзолкин В. А., Иванов С. Д., Конилов А. Н. Эмпирический фенгитовый геобарометр: обоснование, калибровка и применение // Записки РМО. 2015. № 5 С. 1 — 14. Kamzolkin V. A., Ivanov S. D., Konilov A. N. Jempiricheskij fengitovyj geobarometr: obosnovanie, kalibrovka i primen-enie (Empirical fengite geobarometer: substantiation, calibration and application). Proceedings of RMS, 2015, No. 5, pp. 1—14.

- Коновалов А. Л., Доливо-Добровольский Д. В., Мельгунов А. Н., Казак А. П. Дислокационный метаморфизм протерозойских комплексов Харбейско-Марункеуской структурно-формационной зоны (Полярный Урал) // Региональная геология и металлогения. ВСЕГЕИ. 2009. № 39. С. 33—45. Konovalov A. L., Dolivo-Dobrovol'skij D. V., Mel'gunov A. N., Kazak A. P. Dislokacionnyj metamorfizm proterozojskih kompleksov Harbejsko-Marunkeuskoj strukturno-forma-cionnoj zony (Poljarnyj Ural). Regionalnaja geologija i metal-logenija (Dislocation metamorphism of the Proterozoic complexes of the Harbeysko-Marunkeuskaya structural-formational zone (Polar Urals). Regional geology and metallogeny). VSEGEI, 2009, No. 39, 33—45 pp.

- Коновалов А. Л., Лохов К. И., Черкашин А. В., Вакуленко О. В. О тектонической границе между метаморфическими сланцевыми и кристаллическими образованиями позднего протерозоя Харбейского антиклинория (Полярный Урал) // Региональная геология и металлогения. ВСЕГЕИ. 2016. № 68. С. 6-20. Konovalov A. L., Lohov K. I., Cherkashin A. V., Vaku-lenko O. V. O tektonicheskoj granice mezhdu metamor-ficheskimi slancevymi i kristallicheskimi obrazovanijami pozdnego proterozoja Harbejskogo antiklinorija (Poljarnyj Ural). Regionalnaja geologija i metallogenija (On the tectonic boundary between metamorphic shale and crystalline formations of the Late Proterozoic of the Kharbey anticlinorium (Polar Urals). Regional geology and metal-logeny). VSEGEI, 2016, No. 68, pp. 6-20.

- Пучков В. Н., Карстен Л. А., Иванов К. С. Состав и тектоническое положение эклогит-глаукофановых комплексов Приполярного Урала // Докл. АН СССР. 1983. Т. 271, № 3. С. 676-680. Puchkov V. N., Karsten L. A., Ivanov K. S. (Sostav i tek-tonicheskoe polozhenie eclogit-glaukofanovykh kompleksov Pripoliarnogo Urala) Composition and tectonic position of eclogite-glaucophane complexes of the Subpolar Urals. Doklady Earth Sciences, 1983, V. 271. No. 3, pp. 676680.

- Пыстина Ю. И., Пыстин А. М. Цирконовая летопись уральского докембрия. Екатеринбург: УрО РАН, 2002. 168 с. Pystina Ju. I., Pystin A. M. Cirkonovaja letopis uralskogo dokembrija (Zirconium Chronicle of the Ural Precambrian). Yekaterinburg: Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 2002, 168 p.

- Стратиграфические схемы Урала (докембрий, палеозой). Екатеринбург: Уралгеолком, 1993. 152 с. Stratigraficheskie shemy Urala (dokembrij, paleozoj) (Stratigraphic schemes of the Urals (Precambrian, Paleozoic). Yekaterinburg: Uralgeolcom, 1993, 152 p.

- Уляшева Н. С., Серов П. А, Травин А. В. Sm/Nd- и 40Ar/39Ar-изотопно-геохронологические исследования амфиболитов ханмейхойской свиты харбейского метаморфического комплекса (Полярный Урал) // Доклады Академии наук. Науки о земле. 2022. Т. 506. № 2. С. 194-201. DOI: 10.31857/S2686739722601016 Ulyasheva N. S., Serov P. A., Travin A. V. Sm/Nd- i 40Ar/39Ar-izotopno-geokhronologicheskiye issledovaniya amfibolitov khanmeykhoyskoy svity kharbeyskogo metamor-ficheskogo kompleksa (Polyarnyy Ural) (Sm-Nd and 40Ar/39Ar isotope-geochronological investigations of amphibolites of the Khanmeykhoy Formation of the Kharbey metamorphic complex (Polar Urals)). Doklady Earth Sciences, 2022, V. 506, Part 2, pp. 761—767. DOI: 10.1134/S1028334X22600517

- Caddick M. J., Thompson A. B. Quantifying the tectono-metamorphic evolution of pelitic rocks from a wide range of tectonic settings: mineral compositions in equilibrium. Contrib. Miner. Petrol. 2008. V. 156. P. 177—195.

- Leake B. E., Woolley A. R., Arps C. E. S., Birch W. D., Gilbert M. C., Grice J. D., Hawthorne F. C., Kato A., Kisch H. J., Krivovichev V. G., Linthout K., Laird J., Mandarino J. A., Maresch W. V., Nickel E. H., Rock N. M. S., Schumacher J. C., Smith D. C., Stephenson N. C. N., Ungaretti L., Whittaker E. J. W. and Guo Y. Nomenclature of amphiboles: Report of the subcommittee on amphiboles of the International Mineralogical Association, Commission on New M inerals and Mineral Names. Canadian Mineralogist, 1997. V. 35. P. 219—246.

- Liu Y. Y., Perchuk A. L., Ariskin A. A. High Pressure Metamorphism in the Peridotitic Cumulate of the Marun-Keu Complex, Polar Urals // Petrology, 2019. V. 27 (2). P. 124145. DOI:10.1134/s0869591119020061

- Okamoto K., Liou J. G., Ogasawara Y. Petrology of the diamondrade eclogite in the Kokchetav Massif, northern Kazakhstan. Island Arc. 2000. № 9. P. 379—399.

- Perchuk L. L., Lavrenteva I. V. Some equilibria involving garnet, orthopyroxene and amphibole as geothermometers and geobarometers for metamorphic rocks. Experiment-89, Informative volume, Moscow: Nauka, 1990. P. 44—45.

- Powell R. Regression diagnostics and robust regression in geothermometer/geobarometer calibration: the garnet-clinopyroxene geothermometer revised // J. Metamorph. Geol. 1985. Vol. 3, N 3. P. 231—243.

- Tishendorf G., Gottesmann B., Forster H. J., Trumbull R. B. On Li-bearing micas: estimating Li from electron microprobe analysis and an improved diagram for graphical representation // Mineralogical Magazine. 1997. V. 61. P. 809—834.

- Tischendorf G., Förster H.-J., Gottesmann B. & Rieder M. True and brittle micas: composition and solid-solution series. Mineral. Mag. 2007. V. 71. P. 285—320.