Высокоразрешающая реконструкция климата и растительности для последних двух тысяч лет по палеозаписи донных отложений озера Урег-Нур (Монголия) в историческом и палеоэкологическом контексте

Автор: Жилич С.В., Рудая Н.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

В настоящей работе рассматриваются результаты детального палинологического исследования донных отложений бессточного содового высокогорного озера Урег-Нур, расположенного в Улангомском аймаке на северозападе Монголии. На основе палинологических данных сделана реконструкция растительности и среднегодового уровня осадков. Построена возрастная модель по четырем радиоуглеродным датам. Колонка донных отложений характеризует период последних двух тыс. лет. Реконструкция уровня осадков сделана методом построения трансферной функции с использованием калибровочной базы данных поверхностных палинологических спектров. В целом реконструкция согласуется с ранее полученными данными с северо-запада Монголии и уточняет их в деталях. Воссоздана динамика растительности с максимумом распространения тайги ок. 1800 л.н. и в последние 200 лет; максимальное распространение степей было ок. 1500 л.н., 1200 л.н. и 700-200 л.н. Самый влажный период отмечен в интервале 950-700л.н. (до 370мм/год); самый засушливый период 1650-1400л.н. (до 290мм/год). Во время засушливого периода озеро, вероятно, мельчало и становилось эвтрофным. Периоды возрастающей интенсивности почвенной эрозии связаны с резким ростом уровня осадков. Присутствие спор копрофилъных грибов ок. 2000 л.н. и их постоянное присутствие после 1300 л.н. совпадает с ранее полученными данными из района исследования и историческими периодами, когда интенсивность выпаса увеличивалась. В течение последних 200 лет наблюдается увеличение почвенной эрозии и изменение трофности озера, что может быть связано с развитием сельского хозяйства в исследуемом районе.

Поздний голоцен, монголия, климат, растительность

Короткий адрес: https://sciup.org/145145632

IDR: 145145632 | УДК: 551.58 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.428-436

Текст научной статьи Высокоразрешающая реконструкция климата и растительности для последних двух тысяч лет по палеозаписи донных отложений озера Урег-Нур (Монголия) в историческом и палеоэкологическом контексте

Озера севера Монголии активно исследуются различными методами для палеоклиматических реконструкций и для реконструкций уровней озер. Пыльца и другие органические остатки в озерных отложениях в этом районе имеют достаточно хорошую сохранность, что позволяет проводить датирование и применять высокоразрешающие палинологические исследования. В районе северо-западной части Монгольского Алтая мало исследованных озер: Хотон [Rudaya et al., 2009], Канас [Huang et al., 2018], Ачит-Нур [Sun et al., 2013], Баян-Нур [Tian et al., 2014]. Исследования в основном покрывают большие временные интервалы (весь голоцен и более) и не предоставляют возможность для высокоразрешающих реконструкций конца голоцена.

Алтай служит географическим водоразделом и барьером на пути воздушных масс, поэтому результаты палеоэкологических реконструкций предполагают различные механизмы динамики климата и ландшафтов с разных сторон Алтайских гор. Исследования палинологических записей юга Западной Сибири и Монголии при сопоставлении показывают значительную вариабельность реконструированного голоценового климата.

Имеющихся голоценовых палинологических записей недостаточно для построения обоснованной картины экологических изменений прошлого и установления ролей климатического и антропогенного факторов в происходящих процессах.

Район исследований относится к засушливым, наиболее чувствительным к климатическим изменениям и антропогенному влиянию. Для территории Монголии в целом остро стоит проблема процессов опустынивания и деградации земель [Vegetation..., 1999]; дискуссионным остается вопрос об антропогенном влиянии на эти процессы [Unkelbach et al., 2017, 2020].

В нашей работе представлено палинологическое исследование донных отложений оз. Урег-Нур. На основе данных палинологического анализа выполнена количественная реконструкция осадков и растительности.

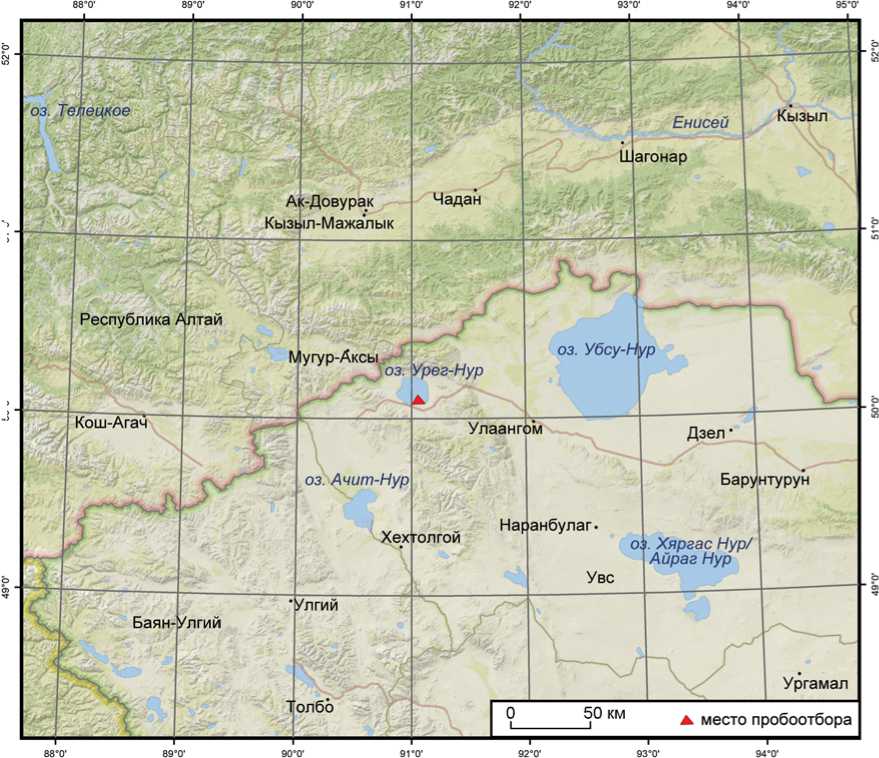

Высокогорное озеро Урег-Нур (50,13° с.ш., 91,24° в.д., 1 425 м над ур. м.) расположено в Улан-гомском аймаке (МНР) (рис. 1). Озеро бессточное,

в него впадает только одна отно сительно крупная река Каргы (Харигийн-Гол), берущая начало на Шапшальском хребте. Озеро имеет размеры 20 × 18 км и площадь 300 км2 с максимальными глубинами до 42 м. Вода в нем горько-соленая, щелочная, насыщена карбонатными и бикарбонатны-ми ионами. Прозрачность воды до 8 м. Водные растения покрывают до 20 % площади дна. Бентосная фауна бедная и представлена единичными моллюсками и бокоплавами [Borodavko, 2009].

Современный климат в районе исследования резко континентальный. Горные хребты изолируют данную территорию от влажных воздушных масс с океанов, вследствие чего климат сухой с низким уровнем осадков (240 мм/год), по стоянными ветрами, резкими колебаниями температуры за сутки и в течение сезона. Среднегодовая температура от –2,5 °С, средняя температура января –22,3 °С, снежный покров небольшой; средняя температура самого теплого месяца +16 °С [Атлас..., 1985].

Современная растительность мозаичная с ярко выраженной вертикальной зональностью, представлена главным образом степными ассоциациями, горы покрыты лесами из лиственницы, сосны, кедра, различных листопадных пород деревьев. В широких межгорных котловинах располагаются пастбища.

Методы

Керн донных отложений был получен в 2016 г. экспедицией ИАЭТ СО РАН с плавучей платформы с использованием гравитационного пробоотборника UWITEC. Ненарушенный керн донных отложений получен с глубины 42 м (50,10342° с.ш., 91,05726° в.д.), герметично запечатан и транспортирован в лабораторию, где был вскрыт, описан и опробирован.

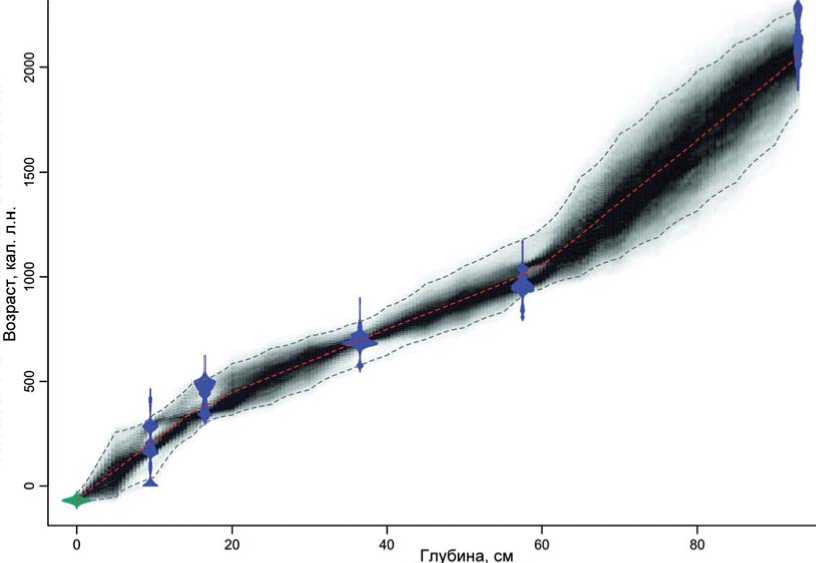

Радиоуглеродное датирование образцов донных отложений оз. Урег-Нур проводилось в лаборатории ускорительной спектроскопии Тайваньского национального университета, г. Тайбей. Вследствие отсутствия растительных остатков для датирования было использовано общее органическое вещество. Полученные даты калиброваны с использованием калибровочной кривой IntCal13 [Reimer et al., 2013] (далее в реконструкциях используется только калиброванный возраст); медианные значения

50*0' 51 ЧУ

Рис. 1. Карта расположения оз. Урег-Нур.

Рис. 2. Возрастная модель для донных отложений оз. Урег-Нур.

календарного возраста образцов использованы для построения возрастной модели с помощью пакета Bacon 2.2 в среде R с учетом резервуарного эффекта [R Core Team, 2018] (рис. 2).

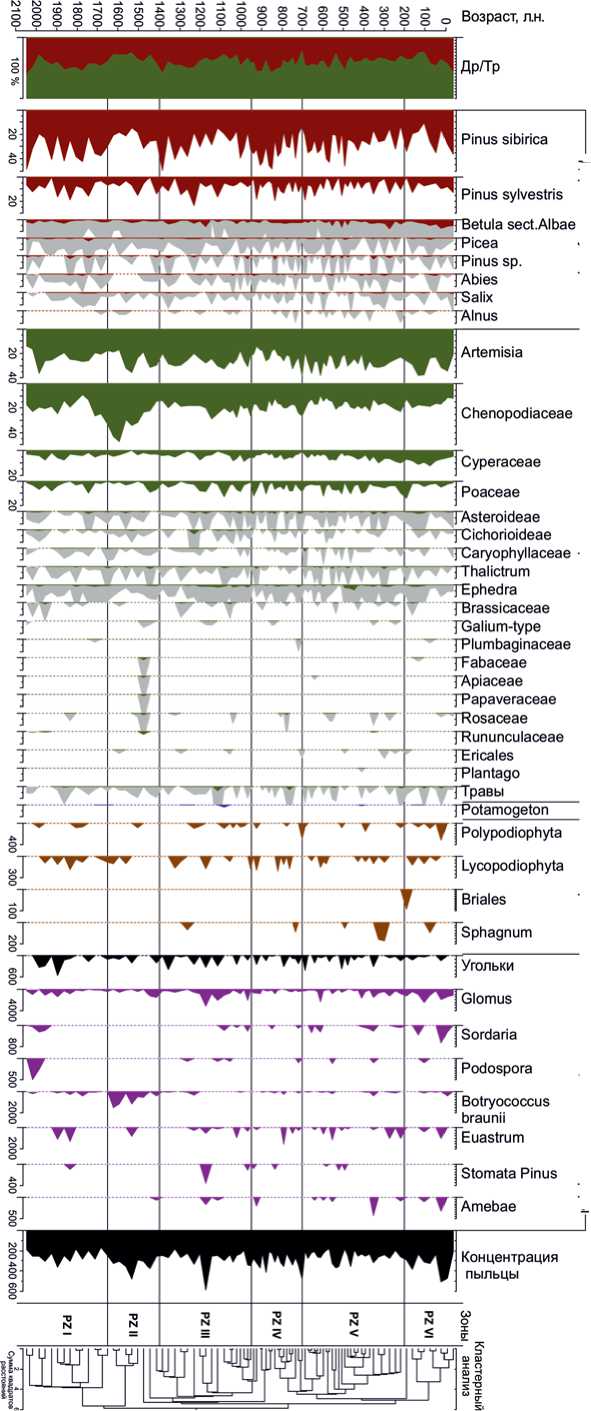

Палинологическим методом исследовано 93 образца озерных отложений с шагом отбора проб 1 см. Отбирались навески по 1,0–1,5 г сухого вещества и обрабатывались для палинологического анализа по стандартной методике [Faegri, Iversen, 1989]. Для подсчета концентраций в образцы добавлялись таблетки спор Lycopodium . Временные препараты подготовленного образца изучались под световым микроскопом Zeiss AxioImager с увеличением ×400. В образцах подсчитывалась пыльца и споры растений, а также непыльцевые палиноморфы. Всего в образцах насчитывалось 300–500 зерен пыльцы высших наземных растений. Для определения пыльцы и спор использовались эталонные коллекции лаборатории естественных методов в археологии PaleoData ИАЭТ СО РАН и атласы. Процентное содержание таксонов рассчитывалось относительно суммы пыльцы древесных и травянистых растений, принятой за 100 %. Непыльцевые палиноморфы представлены в виде концентраций (шт./г). Результаты палинологического анализа отражены на диаграмме (рис. 3), по строенной в программе Tilia/Tilia Graph [Grimm, 2004]. Выделение палинологических зон проводилось на основе визуального анализа, подкрепленного кластерным анализом CONISS [Grimm, 1987].

На основе палинологических данных выполнена количе ственная реконструкция растительности методом биомизации [Prentice et al., 1996; Tarasov et al., 1998]. Биомы (растительные формации) являются наивысшей категорией растительности (тундра, тайга, степь, широколиственные листопадные леса, пустыни и т.д.). Функциональные типы раститель-

Рис. 3. Палинологическая диаграмма оз. Урег-Нур.

Деревья и кустарники—।--------------------------Травы-------------------------- 1 ।----- Споры----- 1------ Непыльцевые палиноморфы

но сти – элементарные единицы для экологического моделирования биомов. В зависимости от своей экологии каждый выделяемый при палинологическом анализе таксон относится к одному или нескольким типам [Prentice et al., 1996]. Мате-матиче ски основываясь на положениях нечеткой логики, количественно подсчитывается близость совокупности всех таксонов из палинологического образца к определенному биому (вес биома) [Ibid.]. В результате реконструкции для каждого образца известен вес каждого биома.

Количественная реконструкция годового уровня осадков выполнена методом трансферной функции на основе объединенного набора палинологических данных из поверхностных проб засушливых территорий Центральной Азии [Bordon et al., 2009; Cao et al., 2014] и не опубликованных ранее данных с территории юга Западной Сибири. В данном исследовании мы использовали набор из 871 поверхностной пробы, попадающей в радиус ок. 1 200 км от озера, для создания калибровочной базы палинологических и климатических данных с тремя климатическими параметрами: уровень годовых осадков, средняя температура самого теплого месяца и средняя температура самого холодного месяца, в соответствии с методикой, описанной в работе [Cao et al., 2017]. Результаты реконструкции средних температур не прошли тест на статистическую достоверность [Telford, Birks, 2011]; уровень осадков стал единственным восстановимым климатическим параметром. Реконструкция выполнена на основе WAPLS (средневзвешенных наименьших квадратов) регрессии с помощью пакета rioja 0.7–3 [Juggins] в среде R [R Core Team, 2018] по палинологическим данным (%), трансформированным извлечением квадратного корня. Перекрестное подтверждение работоспособности модели на тренировочном наборе палинологических и климатических данных достоверно, о чем свидетельствуют высокие значения коэффициента детерминантности R2 между наблюдаемыми и предсказываемыми моделью значениями осадков (0,71) и низкими показателями среднеквадратичной ошибки прогноза (RMSEP = 76 мм).

Результаты

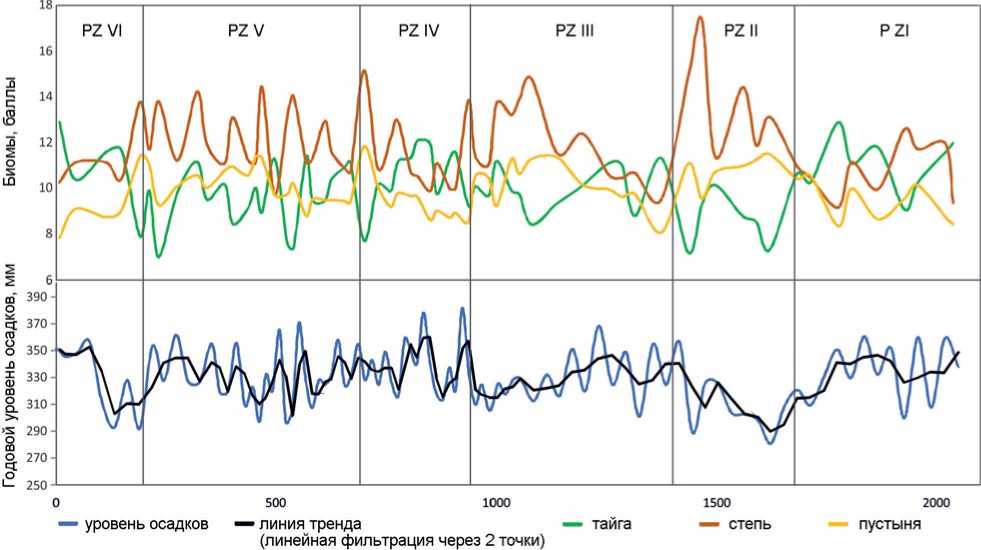

По палинологическим данным реконструированы типы доминирующей растительности (биомы) и уровень осадков (рис. 4). На палинологической диаграмме (см. рис. 3) выделено шесть палинозон.

PZ I (2–1,65 тыс. л.н.). Доминирует пыльца сосны сибирской ( Pinus sibirica ) – 30– 40 %, доля пыльцы трав ок. 50 %, она представлена полынью ( Artemisia ) – 25–30 % и амарантовыми (Amaranthaceae) – ок. 20 %. Из непыльцевых палиноморф отмечены значительные концентрации углей, в начале зоны обильны копрофильные грибы Sordaria и Podospora , а в середине зоны зарегистрированы наибольшие концентрации зеленых водорослей Euastrum . Реконструированные бал-

Рис. 4. Реконструкция растительности методом биомизации и среднегодового количества осадков для оз. Урег-Нур.

лы биомов степи и тайги близки по значениям, биом пустыни имеет низкие значения. Реконструированный уровень осадков довольно высокий – ок. 330 мм/год, но к концу зоны резко снижается. Климат, вероятно, был близок современному.

Хронологически интервал данной палинозоны связан со временем распространения на территории северных степей Монголии древнего кочевого народа хунну [Wright, Honeychurch, Amartuvshin, 2009]. По данным из района оз. Даян-Нур [Unkelbach et al., 2019] лес начал распространяться после 2,35 тыс. л.н.; также отмечается возрастание доли рудеральных компонентов, считающихся признаками распространения засушливых сообществ, что совпадает с реконструированным нами снижением осадков к концу зоны. Высокие концентрации ко-профильных грибов могут быть связаны с выпасом и вытаптыванием в период массовых миграций сельскохозяйственных животных в течение этого периода [Ibid.].

PZ II (1,65–1,4 тыс. л.н.). Резко возрастает процент пыльцы травянистых растений, в основном за счет амарантовых (Amaranthaceae); увеличивается разнообразие трав. Содержание пыльцы сосны сибирской резко падает. Биом степей доминирует, пустынный биом также имеет довольно высокие значения, а биом тайги крайне низкие. Реконструированный уровень осадков наиболее низкий для всего исследованного периода и составляет 290 мм/год.

Из непыльцевых палиноморфов присутствует большое количество зеленых водорослей Botryococcus braunii, характерных для мелких заболоченных водоемов [van Geel, 2001]. Климат стал суше, озеро, вероятно, обмелело.

PZ III (1,4–0,95 тыс. л.н.). Снижается доля травянистых растений, возрастает доля сосны сибирской, практически исчезает береза. Присутствует пыльца водных растений ( Potamogeton ). Реконструированные биомы тайги и пустыни имеют близкие значения, а значение биома степи снижается по сравнению с предыдущей зоной. Уровень осадков возрастает до 310–320 мм/год. Климат увлажняется. По данным палеозаписи озерных отложений оз. Баян-Нур значительное повышение уровня осадков также произошло после 1,2 тыс. л.н. [Рудая и др., 2016].

Из непыльцевых палиноморфов присутствует большое количество спор грибов рода Glomus, индикаторов почвенной эрозии, предположительно, связанной с возросшим стоком воды в бассейне озера. В середине зоны снова появляются споры копрофильных грибов. В Монгольском Алтае тоже было обнаружено присутствие значительного количества спор копрофильных грибов в отложениях, соответствующих этому периоду [Unkelbach et al., 2019]. Этот факт связывается с моментом становления Монгольской Империи и усилением выпаса на данной территории. Там же отмечается, что далее в течение более поздних периодов споры копро-фильных грибов встречаются постоянно и в возрастающих количествах, это также согласуется с нашими наблюдениями.

PZ VI (0,95–0,7 тыс. л.н.). Доли сосны сибирской и березы увеличиваются, а полыни и эфедры ( Ephedra ) снижаются, слегка возрастает доля злаков (Poaceae) и осок (Cyperaceae). В реконструкции биомов резко снижаются баллы биома пустыни и возрастают баллы степи и тайги. Климат еще немного увлажняется до уровня годовых осадков 330–350 мм/год.

PZ V (0,7–0,2 тыс. л.н.). Снова увеличивается доля пыльцы трав, в т.ч. эфедры – индикатора засушливых условий, но доля сосны сибирской не сокращается. Опять возрастает биом пустыни, при этом другие биомы остаются стабильными. Реконструированный уровень осадков сильно варьирует, в среднем составляя ок. 315 мм/год. В образцах присутствуют устьица сосны, показывающие, что сосна росла в непосредственной близости от озера, и споры копрофильных грибов.

В районе оз. Баян-Нур также отмечается тенденция к иссушению климата после 0,82 тыс. л.н. и распространению степей после 0,4 тыс. л.н. Здесь отмечается максимум облесения ок. 0,4 тыс. л.н. [Рудая и др., 2016].

PZ IV (0,2–0 тыс. л.н.). Увеличивается доля пыльцы сосны обыкновенной, березы и осок, а амарантовых и эфедры значительно снижается. Значения биома тайги максимальны за весь интервал. Реконструированный уровень осадков резко возрастает до 350 мм/год. В этой зоне наблюдаются большие концентрации спор копрофильных грибов и почвенного гриба Glomus . В самом верху колонки в образце присутствуют водоросли рода Cosmarium , что говорит об изменении трофности озера в сторону увеличения и, возможно, об изменении кислотности [Riera, López-Sáez, Juliá, 2006]. Климат стал еще более влажным.

Заключение

В целом реконструкция согласуется с ранее полученными данными по северо-западу Монголии и уточняет их в деталях. Реконструирована динамика растительности с максимумом распространения тайги ок. 1800 л.н. и в последние 200 лет; максимальное распространение степей ок. 1500 л.н., 1200 л.н. и 700–200 л.н. Уровень осадков варьировал. Самый влажный период был ок. 950–700 л.н.

(до 370 мм/год), в самый засушливый период (1650–1400 л.н.) уровень осадков опускался до 290 мм/год. Периоды возрастающей интенсивности почвенной эрозии связаны с резким ростом уровня осадков. Присутствие спор копрофильных грибов ок. 2000 л.н. и их постоянное присутствие после 1300 л.н. совпадает с ранее полученными данными из района исследования и историческими периодами, когда интенсивность выпаса увеличивалась. В течение последних 200 лет наблюдается увеличение почвенной эрозии и изменение трофности озера, что может быть связано с развитием сельского хозяйства.

Работа выполнена по проекту НИР № 0329-2019-0010 «Реконструкция природных условий и способы адаптации к ним населения Евразии в четвертичном периоде».

Список литературы Высокоразрешающая реконструкция климата и растительности для последних двух тысяч лет по палеозаписи донных отложений озера Урег-Нур (Монголия) в историческом и палеоэкологическом контексте

- Атлас ресурсов климата и поверхностных вод МНР. - М.: ГУГК, 1985. - 75 с.

- Рудая Н.А., Кривоногое С.К., Жилич С.В., Назарова Л.Б., Палагушкина О.В., Панов В.С., Папин Д.В., Фролова Л.А., Отгонбаяр Д., Баярхуу Б., Жаогалсурэн Н. Изменения ландшафтов в голоцене юга Западной Сибири и севера Западной Монголии // Материалы Всерос. науч. конф., посвящ. памяти проф. А.А. Величко. - М.: ИГ РАН, 2016. - С. 544-549.

- Bordon A., Peyron O., Lezine A.-M., Brewer S., Fouache E. Pollen-inferred late-glacial and holocene climate in Southern Balkans (lake Maliq) // Quaternary International. - 2009. - Vol. 200. - P. 19-30.

- Borodavko P.S. Pleistocene lake level changes in Western Mongolia // EGUGA. - 2009. - P. 1805.

- Cao X., Herzschuh U., Telford R., Ni J. A modern pollen-climate dataset from China and Mongolia: assessing its potential for climate reconstructions. Review // Palaeobotany and Palynology. - 2014. - P. 211, 87-96.

- Cao X., Tian F., Telford R.J., Ni J., Xu Q., Chen F., Liu X., Stebich M., Zhao Y., Herzschuh U. Impacts of the spatial extent of pollen-climate calibrationset on the absolute values, range and trends of reconstructed Holocene precipitation // Quaternary Sci. Review. - 2017. - Vol. 178. -P. 37-53.

- Faegri K., Iversen J. Textbook of Pollen Analysis. -Caldwell: The Blackburn Press, 1989. - 328 p.

- Grimm E. CONISS: a FORTRAN 77 program for stratigraphically constrained cluster analysis by the methods of incremental sum of squares // Computer Geoscience. -1987. - Vol. 13. - P. 13-15.

- Grimm E. Tilia Software 2.0.2. // Illinois State Museum Research and Collection Center: Springfield. - 2004.

- Huang X., Peng W., Rudaya N., Grimm E.C., Chen X., Cao X., Zhang J., Pan X., Liu S., Chen C., Chen F. Holocene vegetation and climate dynamics in the Altai Mountains and surrounding areas // Geophysical Research Letters. - 2018. - Vol. 45 (13). - P. 6628-6636.

- Juggins S. Rioja: analysis of quaternary science data version 0.7-3 [Электронный ресурс]. - URL: http://cran.r-project.org/web/packages/rioja/index.html (дата обращения: 10.09.2020).

- Prentice C.I., Guiot J., Huntley B., Jolly D., Cheddadi R.Reconstructing biomes from palaeoecological data: a general method and its application to European pollen data at 0 and 6 ka // Climate Dynamics. - 1996. - Vol. 12. - P 185-193.

- Reconstructing biomes from palaeoecological data: a general method and its application to European pollen data at 0 and 6 ka // Climate Dynamics. - 1996. - Vol. 12. - P 185-193.

- R Core Team. R: A Language and Environment for Statistical Computing [Электронный ресурс] // R Foundation for Statistical Computing. Vienna, 2018. - URL: https://www.R-project.org (дата обращения: 09.10.2020).

- Reimer P.J., Bard E., Bayliss A., Beck J.W., Blackwell P.G., Bronk-Ramsey C., Buck C.E., Cheng H., Edwards R.L., Friedrich M., Grootes P.M., Guilderson T.P., Haflidason H., Hajdas I., Hatte C., Heaton T.J., Hogg A.G., Hughen K.A., Kaiser K.F., Kromer B., Manning S.W., Niu M., Reimer R.W., Richards D.A., Scott E.M., Southon J.R., Turney C.S.M., Plicht van der J. IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0-50000 years cal BP // Radiocarbon. -2013. - Vol. 55. - P. 1869-1887.

- Riera S., Lopez-Saez J.A., Julia R. Lake responses to historical land use changes in northern Spain: the contribution of non-pollen palynomorphs in a multiproxy study // Review of Palaeobotany and Palynology. - 2006. -Vol. 141. - N 1-2. - P 127-137.

- Rudaya N., Tarasov P., Dorofeyuk N., Solovieva N., Kalugin I., Andreev A., Daryin A., Diekmann B., Riedel F., Tserendash N., Wagner M. Holocene environments and climate in the Mongolian Altai reconstructed from the Hoton-Nur pollen and diatom records: a step towards better understanding climate dynamics in Central Asia // Quaternary Science Review. - 2009. - Vol. 28. - P. 540-554.

- Sun A., Feng Z., Ran M., Zhang C. Pollen-recorded bioclimatic variations of the last ~ 22,600 years retrieved from Achit Nuur core in the western Mongolian Plateau // Quaternary International. - 2013. - Vol. 311. - P. 36-43.

- Tarasov P.E., Webb III T., Andreev A.A., Afanas'eva N.B., Berezina N.A., Bezusko L.G., Blyakharchuk T.A., Bolikhovskaya N.S., Cheddadi R., Chernavskaya M.M., Chernova G.M., Dorofeyuk N.I., Dirksen V.G., Elina G.A., Filimonova L.V., Glebov F.Z., Guiot J., Gunova V.S., Harrison S.P., Jolly D., Khomutova V.I., Kvavadze E.V., Osipova I.M., Panova N.K., Prentice I.C., Saarse L., Sevastyanov D.V., Volkova V.S., Zernitskaya V.P. Present-day and mid-Holocene biomes reconstructed from pollen and plant macrofossil data from the former Soviet Union and Mongolia // J. of Biogeography. - 1998. - Vol. 25 (6). - P. 1029-1053.

- Telford R.J., Birks H.J.B. A novel method for assessing the statistical significance of quantitative reconstructions inferred from biotic assemblages // Quaternary Sci. Review. -2011. - Vol. 30. - P 1272-1278.

- Tian F., Herzschuh U., Telford R.J., Mischke S., Van der Meeren T., Krengel M. A modern pollen-climate calibration set from central-western Mongolia and its application to a late glacial-Holocene record // J. of Biogeography. - 2014. - Vol. 41 (10). - P. 1909-1922.

- Unkelbach J., Dulamsuren C., Punsalpaamuu G., Saindovdon D., Behling H. Late Holocene vegetation, climate, human and fire history of the forest-steppe-ecosystem inferred from core G2-A in the "Altai Tavan Bogd" conservation area in Mongolia // Vegetation History and Archaeobotany. - 2017. - Vol. 27. - P 665-677.

- Unkelbach J., Kashima K., Enters D., Dulamsuren Ch., Punsalpaamuu G., Behling H. Late Holocene (Meghalayan) palaeoenvironmental evolution inferred from multi-proxy-studies of lacustrine sediments from the Dayan Nuur region of Mongolia // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. - 2019. - Vol. 530. -P. 1-14.

- Unkelbach J., Kashima K., Punsalpaamuu G., Shumilovskikh L., Behling H. Decadal high-resolution multi-proxy analysis to reconstruct natural and human-induced environmental changes over the last 1350 cal. yr BP in the Altai Tavan Bogd National Park, western Mongolia // Holocene. - 2020. - Vol. 3 (7). - P 1016-1028.

- van Geel B. Non-pollen palynomorphs. Terrestrial, algal and siliceous indicators // Tracking environmental change using lake sediments. - Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. - 2001. - P. 99-119.

- Vegetation dynamics of Mongolia / P.D. Gunin, E.A. Vostokova, N.I. Dorofeyuk, P.E. Tarasov, C.C. Black (eds.). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1999. -239 p.

- Wright J., Honeychurch W., Amartuvshin C. The Xiongnu settlements of Egiin Gol, Mongolia // Antiquity. -2009. - Vol. 83 (320). - P. 372-387.