Выживаемость пробиотических бактерий при различных видах консервирования

Автор: Хазагаева С.Н., Щекотова А.В., Хамханова Д.Н.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств (технические науки)

Статья в выпуске: 4 (75), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты исследований по изучению жизнеспособности пробиотических бактерий при замораживании и сублимационном высушивании.Консорциум пробиотических бактерий культивировали на питательной среде с добавлением селенита натрия в концентрации 0,03 мг/мл для стимулирования синтеза экзополисахаридов. Консервирование микроорганизмов проводили при достижении стационарной фазы развития. Для концентрирования биомассы использовали центрифугирование с частотой вращения 3000 об./мин в течение 25 мин.В качестве защитной среды использовали стерильный 10 %-ный раствор сахарозы с добавлением буферных солей.Биомассу бактерий замораживали при температуре минус (18-22)оС в течение двух часов. Опытным путем были подобраны оптимальные режимы лиофилизации: давление -0,01-0,03 атм., температура минус (50,3-51,2) оС, продолжительность 28 ч. Массовая доля влаги в высушенном препарате составила 4 %.Выживаемость культур при высушивании составила 76-85 % в зависимости от видовой принадлежности.

Пробиотические бактерии, вакуум-сублимационная сушка, экзополисахариды, консервирование микроорганизмов

Короткий адрес: https://sciup.org/142228502

IDR: 142228502 | УДК: 637.045:636.046:665.93

Текст научной статьи Выживаемость пробиотических бактерий при различных видах консервирования

Сохранение штаммов культур в жизнеспособном состоянии без потери производственно-ценных свойств является одной из важных задач в пищевой биотехнологии. Анабиоз как естественный процесс выживания клетки остается наиболее эффективным способом консервирования бактерий. Длительность хранения бактерий, введенных в ксероанабиоз, достигает 50 лет с сохранением высокой плотности популяций в препарате.

В связи с огромным разнообразием существующих микроорганизмов единого протокола сохранения микробных культур, отвечающего всем предъявляемым требованиям, не существует. Методы хранения микробных культур широко варьируют для разных видов микроорганизмов в силу большого разнообразия присущих им биологических свойств. Даже для разных штаммов одного вида не всегда приемлем один и тот же метод [3].

Изучение способности пробиотических микроорганизмов переживать стрессовые условия при замораживании и сублимации вызвано научным интересом в рамках теории адаптации и необходимостью создания продуктов на основе устойчивых пробиотических культур, длительное время сохраняющих способность к размножению, без утраты и изменения нативных свойств.

Объекты и методы исследований

Объектом исследований являлась ассоциация культур бактерий Propionibacterium sher-manii , Bifidobacterium bifidum и Lactococcus lactis из фонда ВКПМ (г. Москва).

Наращивание биомассы консорциума пробиотических микроорганизмов проводили на сывороточной среде с добавлением буферных солей, структурирующего агента и антиоксидантов с промежуточной нейтрализацией до наступления стационарной фазы. Для оптимизации среды в целях повышения синтеза экзополисахаридов микроорганизмами закваски использовали стерильный 1%-ный раствор селенита натрия.

Лиофилизацию биомассы бактерий проводили на аппарате сублимационной сушки марки VacuPro II. Для количественного учета микроорганизмов использовались стандартные бактериологические методы.

Результаты и их обсуждение

Длительное хранение бактерий с сохранением ценных свойств основано на ингибировании протекающих обменных процессов в клетке. К таким способам относятся криоанабиоз микроорганизмов и высушивание бактерий из замороженного состояния (лиофилизация). Эффект консервации при сублимации достигается путем снижения активности воды путем удаления свободной влаги в условиях субнулевых температур.

При замораживании для защиты биомассы применяли среду на основе сахарозы и натрия лимоннокислого. В присутствии в среде натрия лимоннокислого происходят обратимые повреждения аминокислотной транспортной системы клетки, сахароза повышает вязкость среды, снижая скорость движения молекул воды и обезвоживания мембран.

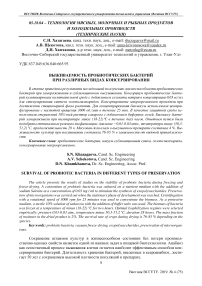

Концентрированную биомассу смешивали с защитной средой в равных соотношениях и замораживали при температуре минус (18-22) оС. После реактивации замороженного препарата определяли количество жизнеспособных клеток. Влияние процесса замораживания на сохранность жизнеспособных клеток показано на рисунке 1.

Рисунок 1 – Выживаемость культур консорциума при замораживании

Как видно из представленных данных, количество жизнеспособных клеток снижается незначительно, культуры консорциума обладают устойчивостью к повреждающим факторам криоконсервации. Экзополисахариды (ЭПС), вырабатываемые бактериями, обладают гидрофильными свойствами, что способствует дополнительному повышению вязкости среды. ЭПС в бактериальной клетке выполняют защитную функцию, предотвращая высыхание. Замораживание и высушивание высокопродуктивных ЭПС-синтезирующих культур возможны без дополнительных протекторов, однако устойчивость таких препаратов при длительном хранении и реактивации требует дальнейшего изучения.

Чувствительность разных видов микробов к замораживанию-оттаиванию неодинакова. В литературе имеются сведения, что грамотрицательные бактерии более чувствительны к замораживанию, чем грамположительные. Из грамположительных микробов наибольшей устойчивостью обладают кокки. Подобное различие, вероятно, связано с особенностями строения клеточной стенки. Даже в пределах одного вида разные штаммы показывают неодинаковую чувствительность к низким температурам [3].

К достоинствам криогенного хранения относят малое количество технологических операций и контрольных критических точек, повышающих вероятность вторичного обсеменения культур, обеспечение постоянства свойств микроорганизмов и доступность компонентов для подготовки протективной среды.

К недостаткам данного способа относят относительно короткую продолжительность хранения. Максимальный рекомендованный срок составляет 12 мес.

На следующем этапе была изучена жизнеспособность пробиотических культур консорциума в условиях сублимационного высушивания.

Высушивание биоматериалов из замороженного состояния (лиофилизация, сублимационное высушивание, замораживание-высушивание) - широко распространенный способ, при котором вода испаряется в условиях вакуума без оттаивания льда, что позволяет полностью сохранять первичную структуру объекта сушки. При использовании данного способа многие физиологически разнородные виды бактерий и бактериофаги удается сохранять в жизнеспособном состоянии 50 лет и более [2].

Лиофилизацию проводили после концентрирования биомассы бактерий путем центрифугирования в течение 20 мин при частоте n=3000 об./мин. Далее биомассу в асептических условиях смешивали с защитной средой в соотношении 1:1 и замораживали при температуре минус20 ° С.

После полного замораживания биомассу высушивали при следующих условиях: p=(0,01-0,03) атм., Т= минус (50,3-51,2) оС, т=28 ч. Количественные показатели по выходу концентрированной биомассы рассмотрены в таблице 1.

Таблица 1

Выход биомассы консорциума пробиотических бактерий

|

Объект исследования |

Масса, г |

Количество жизнеспособных клеток, к.о.е./мл (г) |

|

Биомасса |

500±0,4 |

3*1010 |

|

Концентрированная биомасса |

200±5,6 |

4*10 11 |

|

Биомасса замороженная |

400±8,4 |

6*1010 |

|

Биомасса высушенная |

48,3±3,5 |

7*1012 |

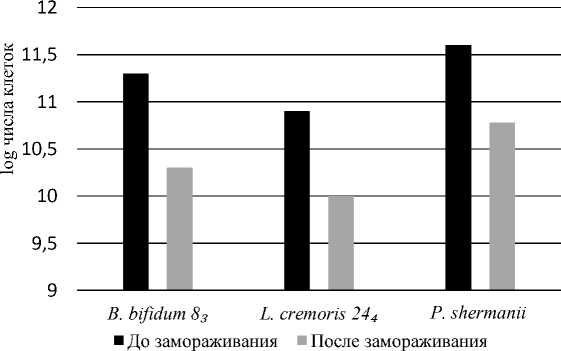

Массовая доля влаги в высушенном препарате составляет (4 ±0,01)%. Выход сухой биомассы составляет 10 % от первоначального количества, эту величину относят к экономическим показателям процесса. При ферментации сырья или наращивании клеток биомасса микроорганизмов является продуктом «реакции», она же будет и «исходным реагентом». Действительно, как бы ни смешивали и что бы ни делали с исходными субстратами, из них никогда не получится биомасса. В биотехнологии используют метаболические показатели, характеризующие плотность популяций бактерий. Обобщенные результаты представлены в таблице 2 и на рисунке 2.

Таблица 2

Процентное содержание жизнеспособных клеток от исходного количества

|

Название штамма |

Выживаемость, % |

|

B. bifidum 8 3 |

80 |

|

L. cremoris 24 4 |

76 |

|

Р. shermanii |

85 |

Титр жизнеспособных клеток в высушенном препарате составляет 1012 к.о.е./г. Такое высокое значение определяется концентрированием биомассы в результате удаления влаги и протекторными свойствами компонентов защитной среды.

до сушки после сушки

Рисунок 2 – Количество жизнеспособных клеток пробиотических бактерий до и после высушивания

Углеводы стабилизируют структуру белков путем образования водородных связей. Дисахариды снижают температуру фазовых переходов липидов клеточной мембраны, сохраняя ее свойства, как в гидратированной клетке. Целостность клеточной мембраны - необходимое условие выживания клетки. В препаратах с низким процентом выживаемости при регидратации обнаруживают повышенное содержание внутриклеточных ферментов, нуклеиновых кислот.

Считается, что углеводы как вещества, способные «остекловываться» при замораживании и сохранять твердое аморфное состояние при высушивании, наиболее эффективны для сохранения биологических материалов в высушенном состоянии [1].

Главным условием протокола высушивания бактериальных клеток считается исключение оттаивания замороженного материала, конструкция применяемой сушилки обеспечивает соблюдение правила.

Культуры консорциума обладают высокой устойчивостью к воздействию стрессовых технологических факторов. Согласно литературным данным выживаемость ацидофильных молочнокислых культур составляет (35-65) % при использовании L-глутаминовой кислоты в качестве протектора клетки [5].

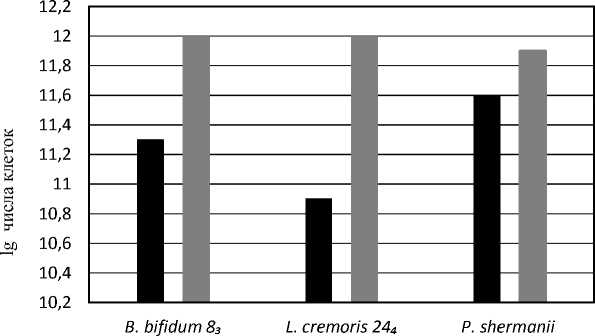

На следующем этапе была проведена оценка выживаемости культур консорциума при хранении в течение 3 лет при температуре минус (18-20) ° С. Результаты представлены на рисунке 3.

Продолжительность хранения, год

♦ B. bifidum 83 ■ P.shermanii ь L. Cremoris 244

Рисунок 3 – Сохранность культур консорциума при хранении

Количество клеток жизнеспособных культур уменьшилось в пределах одного порядка, наибольшей устойчивостью при хранении характеризуется L. cremoris 24 4 и B. bifidum 8 3 , что согласуется с опубликованными экспериментальными данными других авторов.

Отмирание живых клеток в сухих препаратах при соблюдении условий хранения является закономерным. Основной причиной гибели бактериальных клеток являются реакции окисления, вызывающие изменения молекул РНК и ДНК, белков и липидов [4].

Пропионовокислые бактерии являются продуцентом таких антиокислительных ферментов, как каталаза и супероксиддисмутаза, в результате гибели части клеток ферменты переходят в среду, повышая антиоксидантную устойчивость живых культур.

Выводы

Лиофилизация по-прежнему остается наиболее эффективным способом консервирования микроорганизмов с минимальным изменением нативных свойств.

Высокая выживаемость культур консорциума при консервировании обусловлена свойствами накопительной и защитной среды, продуцированием полисахаридов, стабильным состоянием культур в стационарной фазе развития.

Наличие в питательной среде селенита натрия и аскорбиновой кислоты является дополнительным защитным фактором, тормозящим процессы окисления в клетках при длительном хранении.

Полученные результаты могут быть использованы для создания протокола консервирования производственно-ценных штаммов пробиотических бактерий.

Список литературы Выживаемость пробиотических бактерий при различных видах консервирования

- Грачева И.В., Осин А.В. Механизмы повреждений бактерий при лиофилизации и протективное действие защитных сред // Проблемы особо опасных инфекций. 2016.-№ 3.С.5-12.

- Пойманов В.В., Ященко С.М., Барыкин Р.А. Исследование процесса вакуум-сублимационной сушки бактериальных концентратов для мясной отрасли с использованием криозамораживания // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2016. №1. С. 25-30.

- Похиленко В.Д., Баранов А.М., Детушев К.В. Методы длительного хранения коллекционных культур микроорганизмов и тенденции развития // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2009. № 4 (12). С. 99-121.

- Сидорчук А.А.,Краснова А.А.Сохранность культур бактерий различных групп при длительном хранении в лиофилизованном состоянии [Текст] // Российский ветеринарный журнал: с.-х. животные. 2016. №3. С. 22-25.

- Тамим А.Й., Робинсон Р.К.Йогурт и другие кисломолочные продукты [Текст] / пер. с англ. под науч. ред. Л.А. Забодаловой. -СПб.:Профессия, 2003. - 661 с.