Взаимодействие между разными аспектами языковых явлений

Автор: Яковлев Андрей Александрович

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Вопросы теории

Статья в выпуске: 4, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждаются взаимодействия разных аспектов языковых явлений, впервые выделенных Л.В. Щербой и дополненных А.А. Залевской. Автор приводит определение языка как достояния человека, а также других языковых аспектов. Анализируется характер взаимодействия между четырьмя аспектами языка и выдвигается предположение о существовании пятого квазиаспекта — совокупности всех результатов лингвистических и психолингвистических экспериментов.

Аспекты языковых явлений, предмет языкознания, предмет психолингвистики, человеческий фактор в языке, л.в. щерба

Короткий адрес: https://sciup.org/146281301

IDR: 146281301 | УДК: 81’23

Текст научной статьи Взаимодействие между разными аспектами языковых явлений

Вводные замечания

Общеизвестно определение языка как системы знаков. И когда не уточняют, каков именно характер этой системы и какова онтология знаков, то обычно о языке не уточняется вообще ничего и говорится как о неком недифференцированном, но вполне понятном явлении.

В некоторых рамках и при некоторых целях исследования это допущение понятности, самоочевидности того, что имеется в виду под языком, вполне оправдано, и не нужно подробнее говорить о свойствах языка, которые берутся в учёт, являясь значимыми. В других рамках и при других целях необходимо более точно сказать, какие конкретные свойства языка важны и принимаются в учёт, т.е. в определённых ситуациях язык необходимо дифференцировать, говорить о нём как о неоднородном явлении, не подчиняющемся единым простым закономерностям.

Многообразие языковых явлений

Первым в отечественном языкознании, кто чётко разграничил разные аспекты языка, не сводимые в своих свойствах друг к другу, был Л.В. Щерба. Напомним, что он выделил три аспекта языковых явлений: 1) языковой материал, 2) языковая система, 3) речевая деятельность [12: 24–30].

Дальнейшее развитие идей Л.В. Щербы в трудах А.А. Залевской позволило констатировать наличие и четвёртого аспекта — языковой организации человека [1: 32–34]. Все четыре аспекта языковых явлений тесно взаимосвязаны и не имеют однозначных границ.

Ниже мы будем чётко придерживаться этих наименований, а словом «язык» обозначать родовое понятие, используемое в случаях, когда нет надобности конкретизировать, о каком аспекте языковых явлений идёт речь. Именно на взаимодействиях и взаимосвязях аспектов языка мы остановимся подробно.

Языковой материал только и дан языковеду в качестве непосредственной данности, а из него путём абстракции и обобщения выводится языковая система [12: 49].

Говоря в целом, языковая система является комплексом абстрактных единиц и абстрактных же правил их соединения и переходов от одной единицы к другой. А выведение языковой системы из языкового материала, обобщение наиболее значимых свойств и единиц последнего позволяет формулировать в языковой системе предписания, а не просто спонтанно и стихийно вырабатываемые нормы, наблюдаемые в языковом материале. В самой языковой системе нет языковых норм как таковых, но в ней есть их отражение и фиксация их некоторого промежуточного состояния, обязательного для всех носителей языка в данный отрезок времени. Предписания не могут быть непосредственно изменены рядовыми носителями языка, а только «профессионалами» языка. В отличие от норм, реализуемых в речевой деятельности и «откладывающихся в осадок» в языковом материале, предписания, имеющиеся в языковой системе, предполагают не только непонимание в случае их несоблюдения, но также и наказание или определённые санкции (последнее имеет место, например, в образовании). Предписания по-разному влияют на нормы, на речевую деятельность и на языковую организацию людей.

Носителю языка и языковеду в непосредственном опыте доступны только отдельные акты говорения, зафиксированные в языковом материале, однако и тот, и другой обобщают свою деятельность и опосредствуют её с помощью текстов, позволяющих не возобновлять всякий раз заново эти акты. И тут, и там имеет место абстрагирование и обобщение, но осуществляются они по-разному и с разными целями. Результатом деятельности языковеда является языковая система, а деятельности носителя языка — его индивидуальная языковая организация. Языковая система выводится из языкового материала путём его научного обобщения средствами методологического аппарата языкознания, речевая организация же выводится путём ненаучного обобщения опыта познания мира и взаимодействия с ним (в основном с другими людьми). Учёный и рядовой носитель языка в своей деятельности концентрируются на разных сторонах языкового материала: для первого важно то, что поддаётся рационализации, систематизации и вообще научному познанию, для второго - то, что поддаётся осмыслению (наделению личностным смыслом) и помогает более эффективно, по субъективным оценкам, осуществлять собственную деятельность в меняющемся мире. Продукт деятельности языковеда лишён оценочного характера (беспристрастен к миру), надындивидуален и на всех уровнях поддаётся рационалистическому познанию; продукт деятельности носителя языка субъективен (пристрастен к миру), индивидуален и полностью не поддаётся рационалистическому познанию. Именно этот второй и называется индивидуальной языковой организацией.

Формируясь в более или менее удачных актах взаимодействия людей и фиксируя их общие итоги, языковая организация человека содержит в себе помимо прочего языковые нормы, т.е. умения соединять языковые средства, внеязыковые условия их использования и цель общения. В отличие от предписаний языковой системы нормы подвижны и допускают вариативность. Выход за пределы этой вариативности не влечёт за собой наказания (замечания собеседника таковыми считать не приходится), но влечёт непонимание или необходимость для собеседника сделать дополнительное мыслительное усилие для понимания. Система норм и система предписаний не изоморфны (отсюда всевозможные противоречия в решении некоторых вопросов культуры речи и «правильности» тех или иных языковых форм). Часто система предписаний воспринимается как первичная по отношению к системе норм, что верно лишь отчасти и только для рядового и, что важно, образованного носителя языка. Однако, как любые единицы языковой системы, предписания представлены сначала в языковой организации в виде языковых норм, реализующихся в речевой деятельности, и выводятся оттуда научными методами. В зафиксированном виде нормы содержатся и в языковом материале, но как материальный продукт уже осуществившихся актов речевой деятельности.

Язык есть континуум , и каждый его аспект влияет в некоторой степени на все остальные. Два из четырёх аспектов, а также пять из восьми путей, или направлений влияния одного аспекта на другой являются многократно повторяющимися индивидуальными актами, испытывающими влияние личности осуществляющего их человека. Их многократное повторение в схожих условиях и очищение от случайных, несущественных характеристик делает их явлениями социума и культуры. Эти два обстоятельства позволяют охарактеризовать язык как личностно-социальный континуум .

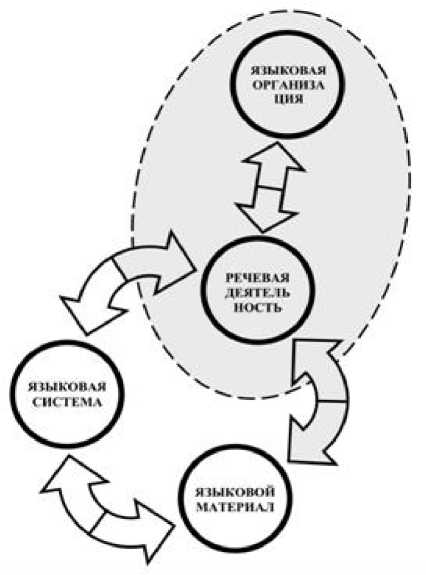

Совокупность всех аспектов языка изображена на рисунке. Серым цветом обозначены те аспекты языка и их взаимодействия, которые могут иметь также и индивидуальный характер; вернее даже будет сказать так: эти аспекты составлены из индивидуальных явлений, но всё большее абстрагирование от их конкретных свойств даёт возможность говорить о них в общем и целом, об их общих, наиболее существенных закономерностях.

Обведённая штриховкой область обозначает индивидуальное сознание и психику, а два языковых аспекта в этой области имеют индивидуальнопсихологическую онтологию. Она обозначает также включённость попадающих в неё языковых аспектов в систему деятельностей человека. Однако, как и сознание имеет социальный генезис, эти индивидуальные явления не оторваны от социальных (любая деятельность социальна, основана на взаимодействии людей). В данном случае подразумевается возможность рассматривать эти аспекты в индивидуальной перспективе, а также то, что языковой материал не перерабатывается людьми идентично.

Обратим внимание, что в системе Л.В. Щербы – А.А. Залевской (см. рисунок) нет места простому и привычному противопоставлению языка как чего-то систематичного, объективного, статичного и речи как чего-то хаотичного, субъективного, динамичного. Можно констатировать, что язык в совокупности всех его аспектов (разумеется, с учётом определённых внешних связей каждого из них) есть предмет языкознания, а предметная область и задачи психолингвистики охватывают явления речевой деятельности, языковой организации и способы их отражения, интерпретации и объяснения в языковой системе.

Рис. Личностно-социальный континуум языковых явлений Щербы—Залевской

Итак, все аспекты языка суть исторические категории, формы существования и «состав» каждой из них не являются неизменными во времени и социально-культурном «пространстве». Каждый из аспектов языка является многообразным и многоуровневым - системой систем систем, или система систем процессов. Системообразующий фактор задаётся извне. Для всех аспектов языка таким фактором является то обстоятельство, что они существуют и функционируют для чего-то другого, что и создаёт единство единиц и уровней всех аспектов языка и придаёт им иерархические связи. Действительно, каждый аспект языка входит в собственную систему внешних связей. Языковая организация - в систему психических явлений, сознание и образ мира. Языковая система - в систему научного, теоретического знания и через них в систему образования. Языковой материал - в систему культуры и искусства. Речевая деятельность - в систему психических явлений, а также социальных и межличностных связей общающихся людей. Уточним, что входит в состав - значит является одной из форм существования. Но для каждой из этих более широких, чем язык, систем характерна собственная цель в данных конкретных условиях, а при изменении условий все цели могут меняться. Поэтому единство языку придаёт не какая-то одна цель, но сочетание таковых, и развитие всех аспектов языка примерно в одном направлении обусловлено регулярным повторением таких сочетаний целей в регулярно повторяющихся условиях.

Взаимодействие аспектов языка

Проясним влияние разных аспектов языка друг на друга, охарактеризовав предварительно каждый из них. При этом учтём следующий гносеологический момент. А.А. Зиновьев указывает, что в науке прибегают к двум видам определений понятия — ориентационному и дедукционному [2: 64–65]. Первое лишь очерчивает некоторую предметную область, охватываемую понятием, второе фиксирует основную закономерность, которой подчиняется данная предметная область. Приводимые ниже характеристики языковых аспектов можно считать их ориентационными определениями.

Подчеркнём процессуальный характер каждого аспекта языка (хотя языковой системе таковой свойствен в малой степени), а статичное состояние есть лишь некоторая условная фиксация постоянных переходов одного аспекта в другой и внутренних изменений в каждом из аспектов.

Языковая организация, язык как достояние человека – это открытая самоорганизующаяся функциональная система образов, ассоциированных с материальной формой знаков, служащая посредством выражения мыслей и чувствований для организации своего и чужого поведения. Давая такое определение языку как достоянию человека, мы сознательно опираемся на суждения Ф.Ф. Фортунатова [11: 111–113] и Е.Д. Поливанова [8: 344, 482; 9: 40–41].

Речевая деятельность в индивидуальной перспективе – это усвоение, переработка, использование и обогащение общественно-исторического и культурного опыта человека (общение), осуществляемое средствами языка как достояния человека в сопровождении и с учётом средств невербальных. В межындивидуальной перспективе – это система речевых действий и поступков по целенаправленному изменению ситуаций (точнее: образов ситуаций) взаимодействия индивидов в обществе через частичное и опосредованное формированием и формулированием мыслей в устной или письменной форме изменение образа мира – своего и других людей (о понятии «образ мира» см.: [4: 267–27; 5: 251–261; 6: 139–149]).

Восприятие речи – это организованное по законам психической деятельности и в соответствии с общественными нормами поведения, мотивированное и целенаправленное изменение своего образа мира через ассоциирование комплекса образов сознания с воспринимаемым комплексом графических или акустических элементов.

Порождение речи – это организованное по законам психической деятельности и в соответствии с общественными нормами поведения, мотивированное и целенаправленное изменение чужого образа мира через ассоциирование комплекса образов сознания с порождаемым комплексом графических или акустических элементов.

Порождение и восприятие речи сопровождаются комплексом разнородных невербальных элементов и неоднозначно связаны с ними.

Языковой материал – это совокупность актов взаимодействия между некоторым количеством индивидов, осуществляемых посредством речевой деятельности (включая её невербальные компоненты) в некотором промежутке времени в некоторых социальных и культурных условиях. Количество и индивидуальные особенности индивидов, временной промежуток и социальнокультурные условия задаются условно (чаще всего целями исследования) и являются научными обобщениями.

Языковая система – это строго детерминированное, состоящее из конечного числа подмножеств множество исчислимых дискретных элементов, полученных научными методами и отображающих в обобщённом виде явления языкового материала, речевой деятельности и языковой организации, а также наиболее общие закономерности сочетания этих явлений и их составляющих.

Охарактеризуем вкратце взаимодействия между аспектами языка.

Языковая организация человека влияет на речевую деятельность тем, что определяет, каким образом осуществляется речевая деятельность в разных ситуациях и как обобщается и переживается опыт общения и познания. Речевая деятельность влияет на языковую организацию тем, что определяет, каким образом результаты и продукты речевой деятельности изменяют внутренние связи языковой организации и какая «часть» опыта общения и познания подвергается обобщению и переживанию.

Речевая деятельность влияет на языковой материал тем, что повторяющиеся схожие совокупности продуктов речевой деятельности формируют языковые нормы и закрепляются в языке (а все нерегулярные, индивидуальные продукты не закрепляются). Языковой материал влияет на речевую деятельность тем, что эта последняя осуществляется в соответствии с содержащимися в нём нормами и ориентирами. Впрочем, мы согласны с А.А. Залевской в том, что языковой материал лишь опосредованно влияет на процессы речи, поскольку должен быть прежде переработан языковой организацией, пусть и сиюминутно, в рамках наличной ситуации общения [1: 35].

Языковой материал влияет на языковую систему тем, что на основе обобщения его регулярных явлений создаётся модель языка (в которую входят модели речевой деятельности и языковой организации), а на основе норм создаются предписания. Языковая система влияет на языковой материал тем, что предписания хотя бы частично подчиняют себе нормы, а регулярные явления языкового материала становятся более устойчивыми количественно и качественно.

Языковая система влияет на речевую деятельность тем, что, будучи положенной в основу образования, позволяет человеку усваивать нормы в обобщённом виде и сразу – через предписания, а не через собственный опыт общения. Через речевую деятельность (общение в рамках образования) и систему предписаний языковая система влияет и на языковую организацию.

Как представляется, прямого влияния речевой деятельности на языковую систему нет. Мы полагаем, что такое представление ошибочно, поэтому на приводимом рисунке имеется стрелка от речевой деятельности к языковой системе. Многочисленные лингвистические и психолингвистические эксперименты есть не что иное, как речевая деятельность, оказывающая несомненное влияние на языковую организацию участвующих в экспериментах людей (уже хотя бы потому, что ментальный лексикон претерпевает изменения в каждом акте использования любого слова). Однако - 113 - продукты этой деятельности могут быть названы языковым материалом (совокупностью всего говоримого и понимаемого в некоторую эпоху) лишь условно, поскольку как таковые не используются другими носителями языка. Например, ассоциативные словари в отличие, скажем, от толковых создаются не для рядовых носителей языка, а для нужд самих языковедов; материалы лингвистических экспериментов - тем более (возможно, в будущем будут публиковаться каталоги и базы данных, разумеется, электронные, экспериментальных материалов для пользования коллег-языковедов). Кроме того, сама эта речевая деятельность не преследует целей общения (субъект речи не усваивает с её помощью опыт взаимодействия с людьми), а значит, не регулирует поведение других людей, на что направлена «нормальная» речевая деятельность. Именно в этом и состоит влияние речевой деятельности на языковую систему: в специально организованных условиях лингвистического или психолингвистического эксперимента речевая деятельность даёт возможность уточнять некоторые «составные части» языковой системы (положения теории языка).

В этой связи можно говорить и о пятом квазиаспекте языковых явлений , включающем в себя именно продукты речевой деятельности, осуществляемой в рамках лингвистических и психолингвистических экспериментов. Этот квазиаспект языка специфичен в том отношении, что состоит из совокупности таких актов говорения и понимания, которые специально организованы с целью познания языка через их продукты. Хотя эти акты речевой деятельности осуществляются рядовыми носителями языка, но всё же эти последние при «нормальном» общении (взаимодействии с другими, тоже рядовыми, носителями языка) никогда не оказались бы в подобных искусственных условиях. А продукты такой искусственно организованной речевой деятельности подвергаются своего рода отчуждению (в марксистском смысле): как правило, участник эксперимента не знает о цели его проведения, т.е. не знает, каким образом ему следует осуществлять речевую деятельность для более эффективного взаимодействия с другим человеком, и не использует в своей жизни этот опыт как таковой. В то время как в «нормальных» условиях всё это ему «подсказывается» целью общения, а его речевая деятельность осуществляется именно для обогащения собственного опыта.

Развитие пятого квазиаспекта языка, как можно полагать, подтолкнёт разделение языковедов на теоретиков и практиков, вторые из которых, изучая язык экспериментально или квазиэкспериментально, будут лишь констатировать некоторые явления языка, первые же будут заниматься теоретическим обобщением эмпирии, а их взаимодействие даст по-настоящему глубокое понимание и всестороннее объяснение языковых явлений.

В свете развития Интернета, мессенджеров и других средств связи можно констатировать качественные изменения формы существования также языкового материала и предположить, что эти изменения приведут в будущем к обособлению всяческих его «подвидов» (эти изменения ещё только предстоит осмыслить языковедам). Возникают такие формы языкового материала, которые невозможно назвать текстами в строгом смысле этого слова, но которые, несомненно, во многом формируют опыт общения множества людей. Особенно интересны в этом отношении инструменты, удаляющие сообщения через некоторое время после их отправки: эта «частица» (письменная, а не устная!) языкового материала повлияла на опыт общения отправителя и получателя, но принципиально не может быть зафиксирована в виде текста.

Выше упоминались корпусы, которые тоже примыкают сюда, т.к. отражают языковой материал, но предназначены не столько для рядового носителя языка, сколько для языковеда. Лингвистический эксперимент основан на опросе информантов, корпус является своего рода идеализированным, универсальным информантом, а исследование языка с помощью корпуса приобретает характер квазиэкспериментального. Этот идеальный информант уже прошёл необходимую для условий эксперимента подготовку (не соответствующие условиям эксперимента данные корпуса не учитываются), он не нарушает норм языкового материала и, если нужно, предписаний языковой системы, он даёт представления о речи в условиях её порождения. См. подробнее об этом [13].

Некоторые выводы

Язык «вообще», язык как таковой – это абстракция, получаемая отвлечением от качественных различий реальных чувственно познаваемых явлений. Традиционное языкознание ставило себе задачей изучение языка вообще, сводя качественные различия его форм к количественным различиям тождественных мельчайших частиц языка (фонем, семантических компонентов и т.п.). Расширив круг проблем, современное языкознание уже не может обходиться таким сведением качественных различий к количественным. А для непротиворечивого следования по этому пути с необходимостью встаёт вопрос о разграничении качественной специфики различных форм, в которых существует язык.

К известным четырём аспектам языковых явлений можно присовокупить и пятый квазиаспект, состоящий в результатах и данных лингвистических экспериментов. Это, конечно, языковой материал, но специфический языковой материал: он создан для целей познания языка и не используется его рядовыми носителями в общении. На этом квазиаспекте мы не настаиваем, но констатируем наличие предпосылок к его всё большему обособлению и спецификации.

Из дифференциации языковых явлений следует, что в языке нет абсолютных законов. Каждый из четырёх (или пяти) аспектов языка изменяется по своим особым закономерностям, не сводимым к общим и абсолютным законам. Объяснить связи этих специфичных закономерностей и выразить их в положениях науки – задача языкознания.

Наличие эмоциональной и индивидуально-личностной составляющей в классическом языкознании является случайным фактором, не играющим никакой роли в структуре и «жизни» значения и не входящим в предметную область, подлежащую исследованию. Для неклассического языкознания этот фактор совсем не случаен, а закономерно вытекает из природы знака и знаковой деятельности и вообще из основных свойств сознания и деятельности человека. Отсюда следует необходимость применения стохастического детерминизма к изучению языка как достояния человека: из множества случайных взаимодействий получаются закономерные следствия, которые тем однозначнее проявляются, чем большая совокупность взаимодействий учитывается. Индивидуальные изменения сознания и ментального лексикона имеют характер неопределённости, но изменения, наблюдаемые в ментальных лексиконах множества носителей данного языка, имеют характер вероятностной определённости, что составляет основу экспериментального изучения языка как достояния человека.

Классический подход к языку зиждется на формуле «слово есть знак вещи» [3: 147], неклассический – на формуле «слово есть знак предмета». Предмет же, в свою очередь, не статичен и дан человеку в образе и в действии обобщённо [10: 67–71]. В традиционном языкознании, основанном на классическом идеале рациональности, всякое слово рассматривается только как элемент абстрактной системы – множества строго детерминированных и дискретных элементов. Все принципы традиционного языкознания удовлетворяют потребностям учёных в однозначной причинной связи между статичными и неизменными объектами. В языкознании, основанном на неклассическом идеале рациональности, слово существует в сложной совокупности деятельностей человека (психических и социальных) и переходов между ними, как единица процессов, не детерминированная ими однозначно. Язык тоже является структурированной системой, но это система систем процессов разной природы и разного характера внутренних и внешних связей.

Подчеркнём, что неклассический подход к языку не отменяет классического. Всегда останутся явления, для познания которых нет необходимости дифференцировать явления языка и рассматривать их как системы процессов, учитывать человеческий фактор и живое знание.

Список литературы Взаимодействие между разными аспектами языковых явлений

- Залевская А.А. Психолингвистические исследования. Слово. Текст: Избранные труды. М.: Гнозис, 2005. 543 с.

- Зиновьев А.А. Логика науки. М.: Мысль, 1971. 279 с.

- Крушевский Н.В. Избранные работы по языкознанию (Составитель Ф.М. Березин). М.: Наследие, 1998. 296 с.

- Леонтьев А.А. Деятельный ум (Деятельность, Знак, Личность). М.: Смысл, 2001. 392 с.

- Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: в 2 т. Т. 2. М.: Педагогика, 1983. 320 с.

- Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. М.: Смысл, 2001. 511 с.

- Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы рациональности. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2010. 288 с.

- Поливанов Е.Д. Труды по восточному и общему языкознанию. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. 623 с.

- Поливанов Е.Д. Введение в языкознание (для востоковедных вузов). Изд. 3-е, стереотипное. М.: КомКнига, 2006. 232 с.

- Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. СПб.: Питер, 2012. 288 с.

- Фортунатов Ф.Ф. Избранные труды. В 2 т. Т. 1. М.: Госучпедгиз, 1956. 450 с.

- Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Изд. 2-е, стереотипное. М.: Едиториал УРСС, 2004. 432 с.

- Яковлев А.А. Корпус как универсальный информант (об экспериментальном изучении семантики и языковой картины мира)//Вестник Тверского государственного университета. Сер. «Филология». 2017. № 2. С. 64-73.