Взаимодействие наивной и церковной картин мира в пространстве концепта жертвоприношение на материале его лексической репрезентации

Автор: Широкова Мария Сергеевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 2 т.8, 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается радиальная структура концепта ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ, сформировавшаяся под воздействием тенденции к десакрализации, способствующей переходу периферийной области концепта из церковной картины мира в наивную, и представлена классификация возможных путей протекания десакрализации.

Концепт, церковная картина мира, наивная картина мира, десакрализация, ресакрализация

Короткий адрес: https://sciup.org/14737042

IDR: 14737042 | УДК: 811.161.1

Текст научной статьи Взаимодействие наивной и церковной картин мира в пространстве концепта жертвоприношение на материале его лексической репрезентации

В современной лингвистике актуальными являются проблемы взаимосвязи языка и мышления, роли речевой деятельности в ментальных процессах. Так, в центре внимания лингвокогнитивистики находится вопрос о способах вербализации представлений человека о мире. Одна из основных задач этого лингвистического направления состоит в выявлении и определении действующих тенденций к изменению этих представлений и их отражения на языковом уровне.

В постсоветское время в развитии русской концептуальной картины мира активно действует тенденции к деидеологизации и восстановлению неискаженного взаимодействия церковной и наивной концептосфер, так как ранее, в период господства советской идеологии, резкие изменения культурной и политической ситуаций послужили причиной беспрецедентного явления в развитии русской картины мира (как на концептуальном, так и на языковом уровне): через внешнее влияние происходила частичная замена сакрально-религиозных коннотаций в структуре концептов идеологическими. Это привело к уменьшению влияния церковной картины мира (ЦКМ) на наивную картину мира (НКМ), присущую обыденному сознанию.

Характерной особенностью ЦКМ является ее сакрализованность, т. е. представление ее элементов как обладающих сакральностью. Теоретической базой для определения содержания и основных признаков категории сакрального послужила работа Р. Кайуа «Миф и человек; человек и сакральное»

[2003]. Толкование этой категории обычно исходит из основной черты, маркирующей сакральное, – его способности выделять какие-либо элементы картины мира как отличные от остальных. Таким образом, сакральное – категория, создающая иерархичность представлений человека о мире: часть представлений, отмеченная как обладающая сакральностью, может быть охарактеризована как особенно ценная, составляющая высший уровень иерархии и противопоставляемая низшему, не имеющему ценности. Маркированность реалий как уникально ценных присутствует и в составе концептов, и в семантике соответствующих элементов языковой картины мира (ЯКМ) в качестве особого компонента – ‘сакральность’.

Сакральность воспринимается не как присущая чему-либо онтологически, но как устанавливаемая в зависимости от господствующей на определенном временном этапе религиозной системы, поэтому когнитивные структуры могут претерпевать процессы снижения или усиления степени сакрализо-ванности. Так, при усилении связи какого-либо элемента КМ с сакральным можно говорить о процессе сакрализации , а при ослаблении этой связи и обратном приближении к профанному – о десакрализации . Эти два взаимообратных процесса осуществляются в результате взаимодействия ЦКМ и НКМ в одном и том же когнитивном пространстве.

Особенно четко изменения во взаимодействии ЦКМ и НКМ можно проследить на примере эволюции тех составляющих кон-

ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2009. Том 8, выпуск 2: Филология © М. С. Широкова, 2009

цептосферы РЕЛИГИЯ , которые получили в процессе развития достаточно широкое распространение в НКМ, т. е. в составе которых НКМ и ЦКМ непосредственно соприкасаются. Одним из важнейших примеров подобных ментальных образований является концепт ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ , организующий вокруг себя огромный пласт различных культурных приращений.

В данной статье излагаются результаты исследования, целью которого было определение основных направлений взаимовлияния НКМ и ЦКМ в пространстве концепта ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ на материале его репрезентации в разнообразных контекстах, реализующих ту и другую КМ.

С помощью интернет-ресурса Национального корпуса русского языка (НКРЯ) 1 были составлены две выборки контекстов, в которых употребляются лексемы корнеслова «жертва»: дискурсов церковно-богословского, реализующего ЦКМ, и небогослов-ско-публицистического, т. е. реализующего НКМ. Всего с помощью НКРЯ было обнаружено 119 контекстов (включающих 127 вхождений лексем корнеслова «жертва») из 48 произведений различных церковно-богословских жанров и 86 контекстов (соответственно 88 словоупотреблений) из 29 публицистических произведений в жанре эссе. Картотеки составлялись на основе текстов, созданных за пятнадцатилетний временной интервал – с 1991 по 2006 г.

На основании специфики проявления компонента ‘сакральность’ в контекстах, репрезентирующих ЦКМ и НКМ, и особенностей реализации в них центральных понятий, представляющих исследуемый концепт, установлены основные особенности его структуры, общая схема и пути формирования его сакрального фона (во избежание терминологических неясностей, заметим, что понятие рассматривается нами как объект, формируемый на семантическом, а не на когнитивном уровне и участвующий в до-вербальной репрезентации концепта). Структура понятий и особенности репрезентантов концепта ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ уточнялись по данным «Современного толкового словаря русского языка» С. А. Кузнецова [2004] и «Словаря православной церковной культуры» Г. Н. Скляревской [2000]. Кроме того, в качестве вспомогательного материала для определения основных смысловых блоков в составе концепта использовались данные ассоциативного эксперимента (слова-стимулы жертва и жертвоприношение), проведенного в 2007 г. среди студентов-филологов Новосибирского госуниверситета. Для уточнения содержания понятий церковной сферы и их корректного толкования в рамках ЦКМ использовался ряд дополнительных литературных источников (см.: [Аб-дусамедов, 1985; Антоний (Блум), 1991; Михайлова, 2004; Покровский, 1995; Степанов, 1997; Тимофеев, 2001; Уайбру; 2000] и др.).

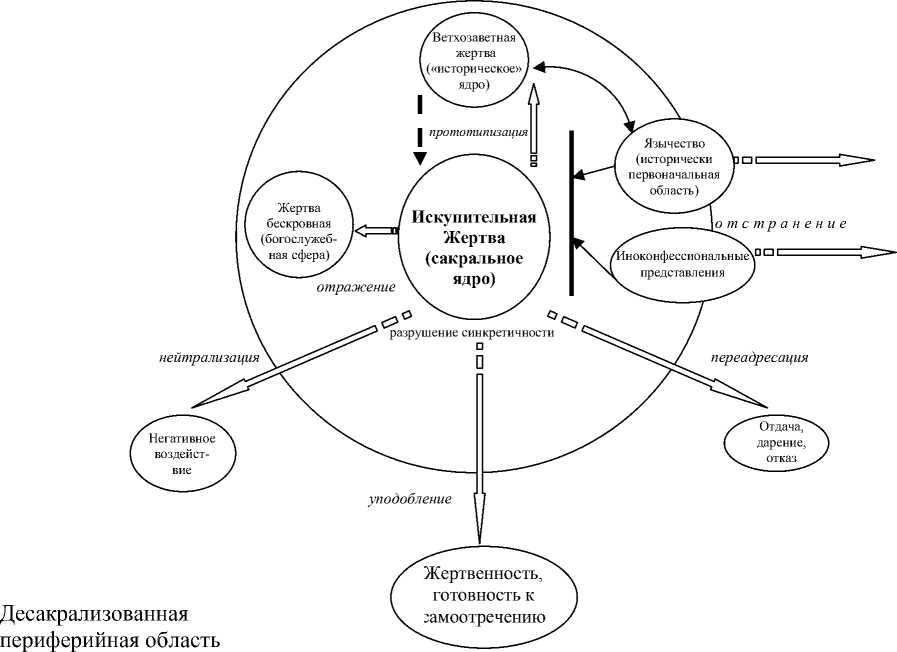

В структуре рассматриваемого нами концепта выделяется сакральное ядро, которое заключает в себе предел выражения сакраль-ности концептом ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ и является источником его ценностного компонента. В качестве такового выступает специфичное христианское представление об Искупительной Жертве, принесенной Христом за грехи всего человечества. Референтная ситуация ядра не поддается схематизации и разделению на компоненты вследствие уникальности своего сакрального статуса и может быть охарактеризована как фрейм – синкретичная когнитивная структура. Остальные компоненты концепта имеют сниженный статус по сравнению с ядром и располагаются вокруг него по убыванию степени сакрализации. Таким образом, структура концепта имеет радиальную форму: в ее центре находится представление об Искупительной Жертве Христа, вокруг которого располагается несколько областей разной степени отдаленности от сакрального центра, на периферии – сфера полностью десакрализован-ных представлений. Вся структура концепта сформировалась при непрерывном действии тенденции к десакрализации. Необходимо отметить, что здесь речь не идет о генетической связи между частями концепта, но только о процессе распределения сакрального в пространстве концепта.

В соответствии с разными направлениями, причинами и способами осуществления этого процесса можно выделить несколько путей протекания десакрализации.

Путь прототипизации

Особый тип десакрализации, который может быть назван прототипизацией, присущ только сфере представлений о жертвоприношении в иудаизме. Он придает этой сфере статус первообразной, прототипической по отношению к сакральному ядру, т. е. позиционирует этот элемент концепта в качестве своеобразного «исторического» ядра, которое понимается как бывший источник сакральности до установления христианства, затем становящийся источником метафорики христианских терминов. Структура блока ветхозаветных представлений в составе концепта преимущественно дискретна, на первой стадии десакрализации он включает в себя фреймы, каждый из которых соотнесен с определенной прецедентной ситуацией священной истории (например, жертвоприношение Авраама, благословление Мельхиседека и др.). Так, в следующем примере находит отражение ветхозаветный сюжет, концептуализован-ный во фрейме «Исход из Египта»:

И как бы выкуп за этот ужас Господь дал повеление Моисею: Он потребовал, чтобы каждый первенец мужеского пола, рождаемый от израильской матери, приносился к Нему в храм в жертву ; то есть отдавался бы Ему на жизнь и на смерть, отдавался так, чтобы Бог мог решить: берет Он его и принимает Он его как кровавую жертву или отпускает за выкуп (Антоний (Блум), митрополит Сурожский. Крестный путь Христов (1991)).

Этот пример является яркой иллюстрацией того, как элемент «исторического» центра концепта с помощью прототипизации становится объяснением ядерного представления об Искупительной Жертве: в данном контексте принесение первенцев в кровавую жертву предстает как прообраз Жертвы Христовой.

О второй степени десакрализации по данному пути, сильнее отдаленной от центра концепта, можно говорить применительно к контекстам, в которых дискретный характер утрачивается, происходит сближение с аналогичными представлениями языческого блока:

На лугах Виффагии паслись овцы, предназначенные для жертвоприношения (То-ропцева Нина. Паломничество по Святой Земле в конце ХХ века // Альфа и Омега. 2000–2001).

Путь отражения

Другой особый тип соотношения с сакральным ядром характерен для концептуальной сферы христианского богослужения, являющейся специфичной для ЦКМ и прак- тически не распространившейся в НКМ. Особую структуру в пространстве концепта, отделенную от сакрального ядра, организует символический аспект богослужения. Этот элемент концепта ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ относится к сакральной христианской сфере, но является по отношению к ядерному представлению об Искупительной Жертве вторичным, так как воспроизводит это представление в символической форме при помощи особой семиотической системы, сложившейся как основа литургического текста (текста в расширительном понимании – как совокупности коммуникативных элементов, служащих в данном случае цели установления богообщения). Так, каждый из элементов сложной богослужебной системы символически соотносится с некоторым из компонентов ядерного представления о жертве Христа и указывает на него в символической форме. Этим объясняется особая структура сформированного в ЦКМ микроконцепта ЖЕРТВА БЕСКРОВНАЯ, объединяющего во фреймовой форме представления о литургии как о богослужении, создающем образ сакральной Искупительной Жертвы в обыденном земном пространстве: компоненты богослужения представляют собой семиотический код, средство отражения первообразного фрагмента КМ, с помощью которого создается новая, опосредованная, сфера КМ. Так, следующий пример иллюстрирует то, каким образом элемент представлений о вещественной стороне богослужебной практики с помощью отражения приобретает в контексте особую сакральную ценность:

Престол - это не просто жертвенник , престол - это Царское седалище, престол -то место, где восседает Живой Бог (Антоний (Блум), митрополит Сурожский. «Я хочу поделиться с вами всем, что накопилось...» (1998–1999)).

Можно также предположить потенциальное существование второй степени десакрализации путем отражения при репрезентации по аналогичной схеме отражения уже отраженных понятий, т. е. в таком случае сфера богослужения и микроконцепт ЖЕРТВА БЕСКРОВНАЯ могут выступать в качестве источника, а указывающие на их элементы символы порождаются какой-либо вторичной семиотической системой, например, путем метафоризации в художе- ственной литературе или различных видах искусства.

Путь отстранения

О данном пути десакрализации можно говорить, рассматривая сферу представлений о языческом жертвоприношении. Являясь исторически ранним и подготавливающим ту основу, на которую позднее накладываются представления о христианском жертвоприношении и которая способствует становлению сакрального ядра, этот блок постепенно отходит на второй план и начинает противопоставляться ядру в структуре концепта ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ . В процессе преодоления ситуации двоеверия происходит постепенное утверждение в составе концепта ветхозаветной области при вытеснении ею языческой, т. е. языческая область словно отстраняется от сакрального центра через отрицание какой бы то ни было культурноисторической связи с ним и постепенное провозглашение полной чуждости и экзотичности этих представлений для формирующейся христианской КМ.

Именно вследствие десакрализации по пути отстранения происходит существующее в пространстве концепта противостояние двух полярных областей – языческой и христианской. Оно имеет характер не естественного противодействия исторически взаимодополняющих сфер, это противопоставленность областей, не имеющих между собой никаких прямых точек соприкосновения и взаимоисключаемых. Так, следующий пример четко показывает связь языческой жертвы с иноземным, чуждым русской КМ и несомненно отрицательным коннотативным комплексом, закрепленным за репрезентантами этого элемента концепта:

Их принуждали отречься от веры и принести языческие жертвы , а тех, кто отказывался, мучили с восточной изобретательностью в пытках (Гумеров Афанасий, священник, Исаев Михаил, священник, Поздняев Дионисий, священник. Патерик новоканонизированных святых // Альфа и Омега. 2001).

В соответствии с тем же принципом отстранения происходит формирование представлений о жертвовании в иноконфессиональных структурах и в магических системах: акт жертвования понимается в целом как сохраняющий связь с компонентом ‘сакраль-ность’, но автоматически частично десакрали- зуется в силу неактуальности и несовместимости с христианским ядром. Так, в следующем контексте раскрывается понятие жертвования в исламе, предстающее в русском сознании как экзотичное и требующее толкования:

Жертвование на пути Аллаха не означает лишь расходование денег ( Шамиль Аляутдинов. Мусульмане: кто они? (1997-1999) ).

В случае с блоками иноконфессиональных и магических представлений можно говорить о первой степени десакрализации, так как они изначально действительно не связаны в НКМ с сакральным ядром, что способствует процессу отстранения от него для предотвращения влияния. В случае же с языческими представлениями речь идет о более сложном процессе, так как в НКМ первоначально наблюдались непосредственная связь и широкое взаимодействие этого блока с исторически заменившим его христианским, поэтому в процессе влияния усиливающейся христианской ЦКМ на НКМ прежде всего происходит разрушение этой связи и создание почвы для дальнейшего отстранения, т. е. можно говорить об усилении десакрализации.

Примечательной особенностью является то, что только при этом пути десакрализации разные ее степени представляют собой результат параллельного протекания процессов разной сложности и не связаны непосредственно друг с другом, в то время как в других случаях происходит многоступенчатая десакрализация, при которой результат одной ступени становится источником для другой.

Путь переадресации

При постепенном отрыве представлений о жертвоприношении от исходной сакральной основы – участия в Искупительной Жертве, повторяющейся в сакральном пространстве во время литургии (т. е. приобщения к сакральному ядру), складывается понимание жертвы как принесения чего-либо непосредственно на благо церкви, т. е. происходит своего рода подмена адресата жертвования: в качестве такового понимается не сам Бог как источник сакрального, но церковная организация, которая должна способствовать установлению контакта человека с сакральным. В данном случае можно говорить о десакрализации способом переадресации. Так, именно в рамках этой концептуальной области появляется понятие пожертвование в ЦКМ:

Храм этот построен архимандритом Антонином на собранные им частные пожертвования (Торопцева Нина. Паломничество по Святой Земле в конце ХХ века // Альфа и Омега. 2000–2001).

В качестве следующего этапа такого рода десакрализации, сфера которого слабо представлена как в НКМ, так и в ЦКМ, но выделение которой представляется необходимым в качестве промежуточного этапа перед стадией полной десакрализации, можно привести понимание жертвы как принесения чего-либо верующим не на благо церкви, но на благо церковной общины, осуществляющей связь верующих с церковной организацией:

Это был и личный труд, и пожертвование своих средств, и привлечение своих друзей и знакомых к деятельности бутовской церковной общины, членами которой они являлись со дня ее основания (Сергей Глебович и Анна Ивановна Каледа // Альфа и Омега. 2000).

На третьей стадии переадресации происходит полный отрыв от сакрального ядра и переход в совершенно десакрализованную сферу, широко представленную в НКМ. В этом случае основной акцент в понимании жертвования переносится на важность приобретения жертвуемого адресатом, но сам адресат теряет свою значимость, т. е. в качестве адресата может выступать любое лицо или любая организация, вне зависимости от ее связи с категорией сакрального.

Помню, как мы, школьники, получили тогда новую обувь и еще кое-какие носильные вещи, пожертвованные американскими благотворителями (Игнатия (Петровская), монахиня, Беглов Алексей. Патерик новока-нонизированных святых // Альфа и Омега. 2001).

Путь уподобления

Весьма значительное место как в НКМ, так и в ЦКМ занимает область концепта, отражающая понимание жертвенности как качества. Уподобление основано на признаке бескорыстной готовности жертвователя к самопожертвованию. Суть этого пути заключается в замене не только адресата, но и субъекта жертвоприношения, причем новый субъект стремится к уподоблению изначально сакральному субъекту в следовании указанному принципу.

Ближе всего к сакральному ядру находится область, в которой ядерным для понятия жертвование является признак готовности на страдания и смерть при служении Богу, выступающему в качестве адресата жертвы, причем прилагательное жертвенный при реализации данной области становится синонимичным прилагательному крестный:

Неужели мы, будучи Христовыми, не выберем путь Христов, крестный, жертвенный путь, который может дать свободу другим, новую жизнь другим, если только мы оторвемся от всего того, что нас занимает, ради того чтобы обратить внимание на одну реальную, жгучую нужду? (Антоний (Блум), митрополит Сурожский. Неделя 23-я по Пятидесятнице. Исцеление гадаринского бесноватого (1991)).

В менее же радикальной форме, как готовность на самоотверженное служение ближнему (который и становится адресатом такового), понимается жертвенность на второй стадии десакрализации. Здесь происходит расширение количества возможных субъектов до всего круга верующих христиан, которые в то же время должны выступать друг для друга в качестве адресатов жертвенного служения. Именно на этом этапе десакрализации происходит возведение жертвенности в статус основных христианских духовных ценностей:

Ее жертвенное служение бедным, больным и сиротам, ее искренняя любовь к Богу и Православной Церкви способны и сегодня пробудить души многих наших соотечественников от греховного забытья (Патриарх Алексий II. Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия архипастырям, пастырям, монашенствующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви в связи с принесением в Россию святых мощей Преподобномучениц Великой княгини Елисаветы и инокини Варвары // Журнал Московской патриархии. 2004).

На третьей стадии десакрализации происходит полный отрыв от сакрального ядра, сохраняется признак готовности к самоотречению, но адресатом и причиной жертвования может стать не только другой человек, но любая идея или сфера интересов:

Чем крупнее ученый, тем безраздельней его служение науке, переходящее в эрос, в жертвенную страсть (Вячеслав Шевчен- ко. Демон науки: «Меланхолия» // Знание – сила. 2003).

На этом этапе совершенно утрачивается генетическая связь с первоначальным субъектом действия и жертвование приобретает самоценность морального качества вне зависимости от религиозной принадлежности жертвователя, т. е. утрачивается характер специфически христианской черты.

Путь нейтрализации

В основе данного пути десакрализации лежит перенос акцентов на представление о страдании жертвуемого. На первой стадии он очень близок к пути уподобления, так как тоже исходит из принципа повторения жертвователем основных признаков жертвоприношения сакрального субъекта, но в качестве основного избирается признак не готовности на страдание, а самого претерпевания страдания жертвуемым при отсутствии сопоставления его с субъектом (в отличие от пути уподобления). Следующий контекст явно показывает, что на этой стадии рассматриваемая область концепта связана с возвышенной коннотативной окраской:

Но разрушительные силы зла все более овладевали Россией, и одной из первых жертв начавшихся гонений стали Августейшая Семья и преподобномученица Елисавета (Патриарх Алексий II. Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия архипастырям, пастырям, монашенствующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви в связи с принесением в Россию святых мощей Преподобномучениц Великой княгини Елисаветы и инокини Варвары // Журнал Московской патриархии. 2004).

На втором этапе происходит трансформация причинно-следственных связей и страдания жертвы рассматриваются как следствия насилия, намеренного причинения зла в целом, вне зависимости от его целей, поэтому здесь происходит нейтрализация возвышенной оценки жертвования, разрыв с категорией сакрального и появляется тенденция к общей отрицательной оценке ситуации:

В особенности на фоне неприемлемой для меня практики замещения людей концепциями, я видел ее со всех сторон - и со стороны палачей, и со стороны жертв (Сергей Чесноков. Песенки в жизни персонажа // Знание – сила. 2003 № 8).

В процессе дальнейшей десакрализации причина жертвования еще более обобщается, теперь в качестве таковой может выступать любая причина, вызвавшая страдание, как связанная со злым умыслом и преднамеренностью, так и не связанная, случайная, вызванная общим ходом развития ситуации, т. е. здесь происходит полная нейтрализация коннотативного компонента:

Короче говоря, они оба - жертвы общественного контроля над рождаемостью (Лурье Самуил. Поступки, побуждения, слова // Звезда. 2002).

Таким образом, процесс десакрализации внутри концепта ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ осуществляется по нескольким путям, что и приводит к значительной неоднородности пространства концепта. Для наглядности соотношение рассмотренных путей десакрализации и их значение в формировании радиальной структуры концепта представлены в схеме (см. ниже).

Для классифицирования референтных ситуаций, представления о которых подвергаются десакрализации в пространстве концепта ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ , можно выделить несколько когнитивных моделей, обобщенных схем, включающих основные компоненты ситуации, таких как участники действия, его причины и цели, атрибуты, необходимые для его совершения.

Все схемы можно условной разделить на две группы. Так, ряд ситуаций открытого негативного воздействия исторически восходит к древним языческим представлениям, структурированным в схеме кровавый обряд. Эти ситуации предполагают негативное изменение духовного или физического состояния одушевленной жертвы: насилие, преступление, случай, стихийное бедствие, заговор, гадание, сговор .

Ряд ситуаций замкнутого взаимодействия восходит к обряду бескровного приношения неодушевленной жертвы. В этом случае практически теряется значимость жертвы как участника ситуации; основной акцент переносится на значение самого факта принесенной жертвы для жертвователя и адресата: бескровный обряд, богослужение, взнос, дарение, уступка, пренебрежение, игра, отречение .

Для удобства сопоставления главных особенностей разных путей десакрализации основные подвергающиеся ей сферы концепта и схемы, с помощью которых они

Общая схема распределения сакральности в пространстве концепта

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

Сакрализованная ядерная область

реализуются, представим в таблице (см. ниже).

Очевидно, что эта система путей десакрализации неоднородна, каждый из них имеет свои особенности протекания и в разной степени влияет на формирование структуры концепта.

Первые три пути обусловлены ЦКМ и осуществляются в соответствии с внутренними причинами. Так, путь прототипизации служит для формирования «исторического» ядра, необходимого при создании целостной картины об основном сакральном ядре; путь отражения формирует область, приближенную к ядру и обеспечивающую возможность его взаимодействия с другими элементами системы; путь отстранения препятствует проникновению в сакральную зону концепта нежелательных представлений. Таким образом, эти способы являются необходимыми дополнениями к сакральному ядру и инструментами структурирования представлений в ЦКМ, поэтому для подвергнутых им областей нет необходимости в ресакрализации. Исключение возможно только в отношении пути отстранения. Так, указание большого количества лексем-репрезентантов языческого блока в лексикографических источниках советского периода связано с частичной ресакрализацией представлений, противостоящих сакральному ядру для ослабления его влияния.

Другие же три пути десакрализации обусловлены влиянием НКМ и являются по отношению к ЦКМ внешними силами, разрушающими ее структуру. Их возникновение становится возможным при нарушении целостности структуры центрального понятия жертва, так как в ЦКМ это понятие является синкретичным, неразделимым,

Основные пути десакрализации в пространстве концепта ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

В постсоветское время, при усилении взаимовлияния ЦКМ и НКМ, именно для областей концепта, сформировавшихся с помощью этих трех противоестественных для первично сакрального концепта способов, характерны проявления ресакрализации – тенденции к восстановлению сакрального компонента десакрализованных элементов.

Так, в противовес пути переадресации в некоторых контекстах реализуется представление о жертве-дарении как о выражении исключительно христианских качеств:

Владея значительным имуществом, не согрешает тот, кто использует его согласно с волей Бога, Которому принадлежит все сущее, и с законом любви, ибо радость и полнота жизни – не в приобретении и обладании, но в дарении и жертве (Основы социальной концепции Русской православной церкви // Альфа и Омега. 2000).

В ряде контекстов актуализируется ресакрализация при пути уподобления, в случае, если общечеловеческое качество жертвенности воспринимается в зависимости от некоего источника нерелигиозной сферы, получающего статус особо ценного. В большинстве случаев в качестве такого источника выступают представления о любви:

Шведская писательница Герд Реймерс в своей книге «Жены и музы» в главе «Три сестры Хогарт – настоящие и мнимые жены» подводит следующий итог: «Из трех сестер Хогарт Джорджина выказала самую беззаветную и жертвенную любовь к Диккенсу» (Юрий Безелянский. В садах любви (1993)).

Единственное встретившееся нам направление частичной десакрализации при нейтрализации – представление ситуаций, соответствующих изначально ресакрализо-ванной модели «случай», как имеющих косвенную причину в духовно-религиозных категориях:

Один из подвижников совершенно ясно говорит, что тело является страдальцем, мучеником, тело является жертвой той неправды, которая в нас живёт душевно и ещё духовно (Антоний (Блум), митрополит Су-рожский. О святости и духовности (1995)).

Особый интерес для нас представляет ряд контекстов, в которых реализуются попытки метафорического соотнесения некоторого фрагмента НКМ с сакральным ядром и наделения его особой ценностью, так как в этом случае ресакрализация осуществляется при произвольном личностном уподоблении, а не в качестве ответа на процесс десакрализации. Так, в наших выборках представлен пример соотнесения самоотречения Линкольна ради своего народа с сакральным ядром концепта (активизированы признаки самоотречения субъекта, всеобщего значения жертвы и ее искупляющего характера):

При этом, в отличие от американского исследователя, мы склонны рассматривать основную роль Линкольна не в богословской перспективе, а в образе искупительной жертвы , принесенной за свой народ (Легойда Владимир. Религиозность в безрели-гиозную эпоху. Статья третья // Альфа и Омега. 2000).

Таким образом, ЦКМ не является статичным образованием, так как представления человека о мире изменчивы, они зависят от конкретных обстоятельств, условий внешней ситуации, определяющей общий ход концептуализации на данном этапе исторического развития в данном социуме. Развитие ЦКМ зависит от динамики изменений религиозной ситуации, но эта зависимость не является линейной. Любая религиозная система всегда догматична и консервативна, и ее естественное развитие, изменение изнутри практически невозможно, а при каких-либо внешних изменениях трансформация религиозной системы приводит к возникновению феномена двоеверия. Когнитивная сторона этого феномена заключается в наложении друг на друга двух взаимоисключающих концепто-сфер, которые на протяжении некоторого времени находятся в состоянии взаимовлиянии и противодействия. Поскольку совместное существование в одном концептуальном пространстве нескольких религиозных доминант не представляется возможным в силу специфики ЦКМ, результатом такой ситуации обычно становится укрепление позиций одной из концептосфер при практически полной ассимиляции в ней второй.

Ситуация противостояния язычества и христианства ярко отразилась на структуре концепта ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ . Она представляет собой результат пересечения двух процессов когнитивного влияния: естественного исторического развития, связанного с изменением внешней религиозной обстановки, и становления внутреннего сакрального фона в соответствии с христианской оценочной рамкой. В результате этого сложного наложения процессов и формируется радиальная структура концепта с христианским сакральным центром. Ядро концепта и прилегающая к нему область преимущественно функционируют в ЦКМ, периферия же, практически утратившая компонент ‘сакральность’, – в НКМ. Следствием исторического развития является наличие в составе концепта достаточно обширного, но сильно десакрализованного языческого субстрата, отстраняемого от сакрального ядра.

Кроме того, усилению периферии концепта способствовала сравнительно недавно разрешенная ситуация двоеверия, связанная с противостоянием концептосферы христианства насаждаемой атеистической концеп-тосфере, отличительным признаком которой можно считать принципиальную десакрали-зованность. В качестве ее субстрата в составе концепта ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ сохраняется широкая десакрализованная периферия, употребляемая преимущественно в НКМ. Показателем дальнейшего возобновления обратного влияния и восстановления репрезентативного преобладания ядерной, сакральной, зоны концепта является начало действия процессов ресакрализации, возвращающих сакральный компонент элементам, утратившим его при отклонении в периферийную зону концепта.

Основным итогом проведенного нами исследования можно считать установление на примере концепта ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ общей схемы развития религиозной концептосферы при наложении несовместимых друг с другом элементов в ситуации так называемого двоеверия и определение десакрализации и ресакрализации как основных процессов, регулирующих структуру концептов, генетически восходящих к ЦКМ, а также разработку терминоло- гии, связанной с описанием этих процессов. Закономерным является предположение, что подобная структура и схема формирования присуща большинству концептов русской концептуальной КМ, сформировавшихся в ЦКМ и объединяющих в себе представления о различных культурно-религиозных системах, так как в ситуации двоеверия в структуре подобных концептов создаются предпосылки для формирования рамочности по аналогии с концептом ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ: связующим звеном для накладываемых друг на друга разнородных (иногда взаимоисключающих) представлений становится возводимый в статус сакрального абсолюта центральный признак возобладавшей в итоге КМ.

Таким образом, первостепенную значимость при дальнейшей разработке данной проблемы приобретает рассмотрение возможностей применения указанной схемы формирования рамочного концепта на примере других концептов концептосферы РЕЛИГИЯ. Это позволит при сопоставлении результатов выявить ряд универсальных особенностей формирования когнитивного пространства ЦКМ.

RELATIOUS BETWEEN THE NAIVE AND RELIGIONS WORLDVIEWS IN THE SPACE OF THE CONCEPT ‘ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ’ (SACRIFICE) ON THE BASIS OF ITS LEXICAL REPRESENTATION

This article considers the radial structure of the concept SACRIFICE generated under the influence of the tendency of the desacralization contributing to transition a fringe region of the concept from the church worldview to naive and suggests the classification of possible ways of the desacralization behavior.