Взаимосвязь агрессивного поведения с этнической нетерпимостью и установками личности, пережившей психотравмирующие события

Автор: Идрисов Кюри Арбиевич, Хажуев Ислам Сайдахмедович, Саидов Асланбек Арбиевич

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 11, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования особенностей взаимосвязи между агрессивным поведением индивида с признаками социально-этнической нетерпимости и его социально-психологическими установками в мотивационно-потребностной сфере в контексте переживания интенсивного стресса, вызванного психотравмирующим событием. В общую обследованную выборку вошло 118 человек. Все информанты - представители студенческой молодежи Чеченской Республики в возрасте от 18 до 25 лет. Результаты проведенного исследования показали, что агрессивные формы поведения сопровождаются повышением общего уровня социальной интолерантности, что является одним из значимых факторов роста напряженности в обществе, т. к. выражение неуважения и нетерпимости по отношению к другим индивидам в контексте межнационального и межконфессионального взаимодействия не только сопровождается ростом числа конфликтных ситуаций в обществе, но и провоцирует распространение экстремистских идей и форм поведения среди его членов. При этом определенные виды агрессивного поведения характеризуются тенденцией усиления при переживании индивидом ситуаций психотравматического характера, сопряженных с развитием интенсивных стрессовых реакций.

Экстремистские настроения, агрессия, толерантность, интенсивный стресс, психотравмирующее событие, мотивация, личность

Короткий адрес: https://sciup.org/149134502

IDR: 149134502 | УДК: 159.923.2 | DOI: 10.24158/spp.2020.11.10

Текст научной статьи Взаимосвязь агрессивного поведения с этнической нетерпимостью и установками личности, пережившей психотравмирующие события

D.Phil. in Medical Science, Professor, Special Psychology and Preschool Defectology Department, Chechen State Pedagogical University; Professor, Hospital Therapy Department, Chechen State University

Associate Professor, Special Psychology and Preschool Defectology Department, Chechen State Pedagogical University

Senior Lecturer, Psychology Department, Chechen State Pedagogical University

∗ Работа выполнена в рамках реализации гранта Российского фонда фундаментальных исследований № 20-013-00239 («Социально-психологический подход в профилактике террористической направленности среди молодежи: опыт Чеченской Республики»).

Проблема экстремизма за последние десятилетия не перестала быть актуальной и социально значимой как для общественности нашей страны, так и для всего мирового сообщества в целом. Как указывают отечественные ученые, обусловлено это нездоровым интересом отдельных (прежде всего маргинальных) слоев общества, а также экстремистски настроенных граждан к политической жизни государства, которые используют при этом нецивилизованные, крайне деструктивные формы воздействия на власть и общество, доходящие очень часто до жестоких преступлений [1, с. 9].

Очевидным является то, что росту количества преступлений экстремистского характера способствуют прежде всего серьезные социальные и экономические проблемы государства, затрагивающие широкие слои населения. Эти проблемы очень часто становятся причиной межнациональных и межконфессиональных конфликтов, которые в свою очередь выполняют функцию дополнительных триггеров роста напряженности (в том числе экстремистской) и уровня насилия в обществе [2, с. 117]. Как считает С.Н. Фридинский, «...экстремистское движение представляет собой сложный феномен. Появление его обусловлено наличием целого ряда факторов, тесно взаимодействующих между собой. К важнейшим из них относятся: экономические, социальнополитические и идеологические» [3, с. 111]. При этом, как указывает М.К. Арчаков, следует учитывать еще и социально-психологические причины развития экстремистских настроений в обществе: культурные, религиозные и мотивационные детерминанты поведения личности [4, с. 66].

Таким образом, социально-психологические феномены выступают в качестве основы для проявления агрессии и насилия со стороны экстремистски настроенных элементов общества, нацеленных на разжигание межнациональной и межконфессиональной розни. Следуя бессознательному делению людей по расовому, религиозному и национальному признакам, лица, разделяющие подобные интолерантные взгляды, считают допустимым использование методов насильственного характера в достижении значимых для них целей, в частности в политической борьбе [5].

Следует сказать, что на индивидуально-личностном пространстве экстремистские настроения могут провоцироваться снижением уровня материального благополучия и социального статуса, когда человек не может удовлетворить имеющиеся у него потребности в соответствии с актуальными притязаниями. В этой связи очень удобной для экстремистски настроенной личности выглядит идеология, согласно которой виновниками жизненных неудач индивида являются представители иной социальной группы, выделяемой на основе общности этнических, классовых или других характеристик. В науке данное явление носит название «кризис идентичности», широкое распространение которого в обществе приводит к росту в нем социального напряжения и закономерному расколу [6, с. 10].

Не последнюю роль в распространении экстремистских идей играет рост агрессивных настроений в обществе. А повышенная агрессивность отдельных членов социума, обусловленная различными социально-психологическими и индивидуально-личностными кризисами (длительной депривацией и фрустрацией, переживанием травматических ситуаций, систематическим насилием в детстве и т.п.), может сублимироваться именно в контексте ксенофобской и экстремисткой деятельности, которая позволяет перенести негативные психологические переживания субъекта на целый ряд сторонних для него объектов, подсознательно избранных им в качестве «виновных».

Следует отметить, что с точки зрения психологии и биологии агрессивность личности является врожденной формой враждебности по отношению к окружающему миру. Согласно теоретическим концепциям современной науки, раскрывающим природу агрессии, данный инстинкт первоначально направлен на внешнюю среду. Отсутствие у индивида возможности психологической разрядки интериоризирует энергию агрессии, вызывая развитие различных поведенческих деструкций.

В психоаналитической среде также существует мнение о том, что агрессия - это не инстинктивное образование, а реакция личности на определенные воздействия окружающего мира, преимущественно враждебного характера и соответственно вызывающего у индивида в ответ аналогичные реакции [7].

Вместе с тем ведущие отечественные ученые и исследователи противопоставляют агрессивности личности, подверженности ее ксенофобии и насилию общую культуру толерантности общества, которая является основой для стабильности социально-психических характеристик личности, готовой к взаимодействию с представителями разных культур и народов в глобальном мире, к принятию людей такими, какие они есть [8, с. 12]. Именно поэтому в нашей стране особая роль отводится профилактике и предупреждению межконфессиональной, межнациональной и расовой нетерпимости, а также любых проявлений экстремизма как фактора дестабилизации общества [9].

При этом ключевым условием успешности данных мероприятий выступает формирование у личности особого психологического качества, определяемого в научной литературе как толерантность. Следует сказать, что, по мнению отечественных исследователей, под данным термином следует понимать не просто терпимое отношение к другим людям, а активную позицию личности, готовой к конструктивному взаимодействию с представителями иных культур, вероисповеданий и национальностей на основе нравственных принципов равенства людей [10]. Как указывает Л.М. Дорбижев, толерантность – это «...готовность принять “других” такими, как они есть, и взаимодействовать с ними на основе понимания и согласия» [11, с. 4].

Таким образом, основываясь на кратком анализе проблемы развития экстремистских проявлений, являющихся выражением агрессивных побуждений личности, можно утверждать, что формирование в обществе, особенно среди молодежи как наиболее уязвимой его части, индивидуально-психологических конструктов и механизмов, ответственных за блокирование проявлений насилия и других действий экстремистского характера, является одним из условий обеспечения социальной стабильности, направленным на устранение рисков массового деструктивизма. Воспитание толерантности в сфере межэтнических и социальных взаимоотношений имеет чрезвычайную значимость для России ввиду ее многонациональности и многоконфессиональности.

Однако многие теоретические и практические вопросы состояния этнической толерантности у народов Северного Кавказа в целом и в Чеченской Республике в частности в настоящее время остаются малоизученными, что потребовало проведения специального исследования, целью которого стало выявление взаимосвязи агрессивных реакций личности с низкой этнической толерантностью и ее социально-психологических установок в мотивационно-потребностной сфере как факторов, детерминирующих формирование экстремистских идей и форм поведения в контексте психотравмирующих переживаний личности.

Материал и методы исследования . В выборку вошло 118 человек - студентов из различных высших учебных заведений Чеченской Республики в возрасте от 18 до 25 лет, 51,1 % которых заявили, что являются жертвами психотравмирующих событий. Условием включения в выборку того или иного индивида было его добровольное согласие участвовать в исследовании на анонимных условиях.

Для диагностики были использованы следующие методики: шкала оценки влияния травматического события [12]; индекс этнической толерантности [13]; опросник «Агрессивное поведение» Е.П. Ильина, П.А. Ковалева [14]; опросник уровня ксенофобии Е.Н. Юрасовой [15]; тест О.Ф. Потемкиной, направленный на диагностику социально-психологических установок личности [16].

На этапе количественного анализа полученных данных применялись: критерий согласия Пирсона Х2 – для выявления и оценки парных связей; коэффициент корреляции признаков по Спирмену (r s ) – для оценки силы выявленной связи между переменными; критерий Стьюдента – для определения ее достоверности (достаточный уровень – p < 0,05). Количественная обработка данных проводилась в программе SPSS for Windows 11.0.

Полученные результаты и их анализ . Многочисленные социально-психологические исследования показывают, что личность, имеющая экстремистские убеждения, характеризуется низким уровнем этнической, социальной и индивидуально-личностной толерантности, а также склонностью к агрессии в сфере межнационального взаимодействия и межличностного общения [17].

Для определения особенностей распределения показателей агрессии и индексов толерантности личности среди респондентов в нашем эксперименте был использован опросник «Агрессивное поведение» Е.П. Ильина, П.А. Ковалева, который позволил выявить уровневые показатели выраженности соответствующих переменных (табл. 1).

Таблица 1 - Распределение показателей выраженности шкал агрессии (п = 118)

|

Уровни выраженности форм агрессии |

Склонность к прямой вербальной агрессии |

Склонность к косвенной вербальной агрессии |

Склонность к косвенной физической агрессии |

Склонность к прямой физической агрессии |

||||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

Абс. |

% |

Абс |

% |

|

|

Низкий тестовый показатель |

31 |

26,3 |

43 |

36,4 |

44 |

37,3 |

41 |

34,7 |

|

Пониженный тестовый показатель |

42 |

35,6 |

37 |

31,4 |

38 |

32,2 |

27 |

22,9 |

|

Средний тестовый показатель |

34 |

28,8 |

25 |

21,2 |

29 |

24,6 |

35 |

29,7 |

|

Повышенный тестовый показатель |

10 |

8,5 |

12 |

10,2 |

7 |

5,9 |

11 |

9,3 |

|

Высокий тестовый показатель |

1 |

0,8 |

1 |

0,8 |

0 |

0 |

4 |

3,4 |

Согласно данным частотного анализа по показателям выраженности склонности к косвенной вербальной, косвенной физической или прямой физической агрессии только треть респондентов отметили низкие уровни проявления таких форм агрессивного поведения – 36,4 %, 37,3 % и 34,7 % соответственно. В остальных случаях отмечаются агрессивные тенденции различной степени интенсивности. Так, повышенный и высокий уровень выраженности прямой вербальной агрессии показали 8,5 % и 0,8 % респондентов соответственно. По склонности к косвенной вербальной агрессии завышенные значения показателей зафиксированы у 10,2 % информантов, а высокие – у 0,8 % опрошенных. Расположенность к физической агрессии продемонстрировали 11 % студентов, участвовавших в исследовании, тогда как 4 % респондентов отметилит высокий уровень проявления в своем поведении данного вида агрессии. При этом склонность к косвенной физической агрессии на повышенном уровне зафиксирована у 5,9 % информантов, а высокий ее уровень не выявлен ни у одного человека.

Корреляционный анализ сопряженности переменных позволил обнаружить значимые связи между ними: субшкала «Толерантность» как черта личности отрицательно коррелирует с переменной вербальной агрессии (r = –0,22; р ≤ 0,05), а субшкалы «Этническая толерантность» (r = –0,177; р ≤ 0,05) и «Социальная толерантность» (r= –0,262; р≤0,01) одновременно отрицательно сопряжены со склонностью индивида к косвенной вербальной агрессии. При этом общий индекс агрессии личности отрицательно коррелирует только с субшкалой «Толерантность как черта личности» (r = –0,206; р ≤ 0,05).

Таким образом, выявленные корреляционные связи показывают, что проявление прямой и косвенной вербальной агрессии сопровождается снижением терпимости к социальному окружению, что в свою очередь может стать одним из факторов роста общей межличностной и даже межнациональной напряженности на фоне неизбирательного агрессивного поведения, способствующего отторжению индивида от общества, его социальной изоляции и неспособности к выработке цивилизованных форм кооперации.

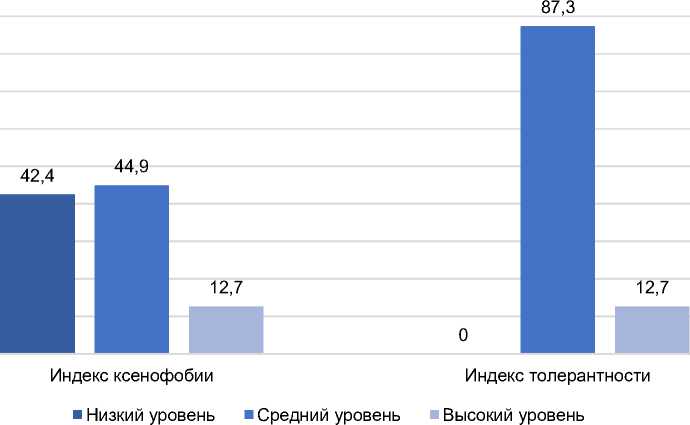

Согласно полученным в ходе исследования данным (рис. 1) абсолютное большинство респондентов характеризуется средними показателями уровня выраженности ксенофобии – к ним относится 44,9 % участников опроса, низкий уровень ксенофобии выявлен у 42,4 % обследованных. В то же время высокий уровень проявления данного качества обнаружен у 12,7 % респондентов, такое же количество студентов продемонстрировали высокий уровень толерантности, а абсолютное большинство (87,3 %) информантов характеризуется средним ее уровнем (низкие показатели толерантности не были выявлены).

Рисунок 1 – Уровневые показатели выраженности индексов ксенофобии и толерантности

Корреляционный анализ между формами агрессивного поведения и параметрами социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере выявил значительную зависимость различных форм мотивационно-потребностных установок от уровня выраженности агрессии (табл. 2).

Таблица 2 - Показатели сопряженности агрессивных реакций с параметрами социальнопсихологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере (п = 118)

|

Переменные исследования |

Ориентация на труд |

Ориентация на свободу |

Ориентация на власть |

Ориентация на деньги |

|

|

Склонность к прямой вербальной агрессии |

r s |

0,127 |

0,108 |

0,357** |

0,258** |

|

Склонность к косвенной вербальной агрессии |

r s |

–0,029 |

–0,127 |

0,100 |

0,351** |

|

Склонность к косвенной физической агрессии |

r s |

0,146 |

0,005 |

0,206* |

0,194* |

|

Склонность к прямой физической агрессии |

r s |

0,035 |

0,148 |

0,206* |

0,085 |

|

Общий индекс агрессии |

r s |

0,107 |

0,096 |

0,294** |

0,213* |

Примечание : r s – коэффициент корреляции Спирмана; * р ≤ 0,05; ** р ≤ 0,01

Полученные данные показывают, что практически все формы агрессивного поведения личности положительно ассоциированы с такими шкалами, как «Ориентация на власть» и «Ориентация на деньги». При этом шкалы «Ориентация на труд» и «Ориентация на свободу» не характеризуются наличием значимых корреляционных связей с теми или иными формами агрессивного поведения.

Данное обстоятельство, возможно, указывает на то, что мотивационные установки личности в сфере достижения власти и материальных благ (денег) сопряжены с ростом негативных побуждений личности, проявляющихся в ее склонности не только к вербальной, но и к физической агрессии. Можно предположить, что мотивированное движение индивида в направлении приобретения власти или материальных ресурсов будет сопровождаться проявлением различных видов косвенной и прямой вербально-физической агрессии в отношении объектов, препятствующих достижению желаемых целей (в качестве данных объектов могут выступать определенные люди, общество и т. п.).

Вместе с тем полученные в ходе исследования данные указывают на то, что преобладание в мотивационно-потребностной сфере личности ориентаций на власть сопровождается ростом показателей склонности индивида к прямой вербальной, косвенной и прямой физической агрессии. Превалирование ориентаций на деньги ассоциируется с проявлением склонности к прямой или косвенной вербальной, а также косвенной физической агрессии. И ориентация на власть, и ориентация на деньги связаны с ростом показателей общего индекса агрессивного поведения личности. При этом только ориентация на деньги положительно аффилирована со склонностью индивида к прямой физической агрессии.

В рамках проведенного исследования нами были изучены также коэффициенты корреляционных связей между признаками посттравматического стресса (ПТС) и формами агрессивного поведения. Корреляционный анализ осуществлялся на основе данных исследования всей выборки (при помощи шкалы оценки влияния травматического события) вне зависимости от наличия или отсутствия в анкетных данных указания на наличие у информантов травматического психологического опыта (так как некоторые опрошенные не отмечали наличие травмирующего события в их жизни, но при этом демонстрировали высокий уровень выраженности посттравматических реакций).

Согласно полученным данным выявленные у респондентов отдельные формы агрессивного поведения имеют положительные корреляционные связи с интенсивными стрессовыми переживаниями, проявляющимися в виде реакций посттравматического стресса. Так, установленные корреляционные связи указывают на то, что склонность к косвенной вербальной агрессии может сопровождаться ростом посттравматической симптоматики и наоборот.

В предыдущем исследовании, проведенном ранее среди взрослого населения Чеченской Республики, было определено, что развитие агрессивных побуждений личности положительно сопряжено с переживаниями ею интенсивных стрессовых реакций посттравматического характера, коррелирующих также и с акцентуациями черт характера. При этом отрицательная связь отмечалась между посттравматической симптоматикой (ПТС) и склонностью индивида к компромиссу [18]. В настоящем исследовании при анализе связей между признаками посттравматического стресса и агрессивными реакциями личности были выявлены положительные корреляции вербальной формы агрессивного поведения личности и ее интенсивных стрессовых проявлений посттравматического характера (табл. 3).

Переживание психотравмирующего события, сопровождающееся развитием интенсивных постстрессовых реакций в виде признаков вторжения, избегания и физиологической возбудимости, имеет положительную корреляционную связь с демонстрацией индивидом косвенной вербальной агрессии.

Таблица 3 - Показатели сопряженности видов агрессивного поведения и интенсивных стрессовых переживаний, вызванных психотравмирующими событиями (п = 118)

|

Переменные исследования |

Вторжение |

Избегание |

Физиологическая возбудимость |

Индекс ПТС |

|

|

Склонность к прямой вербальной агрессии |

r s |

0,055 |

0,059 |

0,173 |

0,100 |

|

Склонность к косвенной вербальной агрессии |

r s |

0,185* |

0,279** |

0,227** |

0,242** |

|

Склонность к косвенной физической агрессии |

r s |

0,017 |

0,057 |

0,081 |

0,047 |

|

Склонность к прямой физической агрессии |

r s |

–0,104 |

–0,153 |

–0,050 |

–0,110 |

|

Общий индекс агрессии |

r s |

–0,009 |

–0,020 |

0,094 |

0,017 |

Примечание : r s – коэффициент корреляции Спирмана; * р ≤ 0,05; **р ≤ 0,01

Полученные результаты исследования могут представлять практический интерес для структурных подразделений образовательных учреждений, занимающихся воспитательной и психолого-педагогической работой со студенческой молодежью при разработке программ, проведении семинарских и практических занятий, направленных на предупреждение проявлений ин-толерантности и агрессивных побуждений индивидов.

Выводы . Проведенное исследование позволяет говорить о влиянии уровня агрессивности личности на восприятие ею экстремистских идей и трансляцию интолерантности по отношению к различным социальным группам индивидов. Установлено, что повышенный уровень агрессии сопровождается снижением социальной и этнической толерантности личности.

В большинстве случаев индивиды, демонстрирующие агрессивное деструктивное поведение, в прошлом подверглись воздействию психотравмирующей ситуации, ставшей катализатором развития у них негативного мироощущения. При этом агрессия выступает одним из признаков посттравматического стресса индивида.

Исследование показало, что различные формы агрессивного поведения положительно ассоциированы с такими мотивационными установками личности, как ориентация на власть и деньги. Данное обстоятельство указывает на обусловленность высокого уровня агрессии у индивидов серьезными социально-экономическими проблемами государства, связанными с распределением материальных благ и возможностью использования власти в собственных интересах, либо индивидуально-личностными проблемами, желанием свое финансовое положение либо самоутвердиться за счет других. Подобные проблемы создают условия для возникновения психотравмирующей ситуации для индивидов, что провоцирует развитие их конфликтности по отношению к другим членам общества через выражение прямой или косвенной вербальной или физической агрессии.

Сказанное подчеркивает необходимость осуществления профилактических мероприятий по предупреждению распространения среди молодежи экстремистских настроений, обусловленных ростом уровня агрессивности лиц, находящихся в состоянии постпсихотравматического стресса, вызванного причинами личного или социального характера.

В целом следует отметить, что в ходе исследования установлена четкая взаимосвязь агрессивного поведения с этнической нетерпимостью и негативными социальными установками личности, пережившей психотравмирующие события.

Ссылки:

Редактор: Ситникова Ольга Валериевна Переводчик: Мельников Евгений Вячеславович

Список литературы Взаимосвязь агрессивного поведения с этнической нетерпимостью и установками личности, пережившей психотравмирующие события

- Арчаков М.К. Политический экстремизм: сущность, проявления, меры противодействия. М., 2020. 295 с

- Русанова О.А. Этнорелигиозный экстремизм как социальное явление в российском обществе (на примере Северо-Кавказского региона) // Вестник Московского университета. Серия 18: социология и политология. 2005. № 2. С. 108-124

- Фридинский С.Н. Борьба с экстремизмом: уголовно-правовой и криминологический аспекты. Ростов н/Д, 2004. 195 с

- Арчаков М.К. Политический экстремизм: сущность, проявления, меры противодействия. М., 2020. С. 66.

- Безносов Д.С., Почебут Л.Г. Психологические аспекты экстремизма и терроризма // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика. 2010. № 1. С. 287-299