Взаимосвязь индивидуально-психологических особенностей и репрезентации субъектом трудной ситуации

Автор: Панюкова Юлия Геннадьевна, Пятун Дарья Эдуардовна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 8, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель статьи - выявить взаимосвязь между индивидуально-психологическими особенностями и показателями репрезентации трудной ситуации субъектом. В работе представлены результаты социологического исследования, в котором приняли участие 300 человек, работающих в одном из московских центров железной дороги. В ходе исследования применялись следующие методики: ассоциативный эксперимент, графическое представление репрезентации трудной ситуации, «Субъективная оценка трудной ситуации», «Многофакторный личностный опросник», «Тест жизнестойкости», «Толерантность к неопределенности», «Контроль за действием». Выделен ряд особенностей репрезентации трудной ситуации: формальные (размер и структура) и содержательные (качественный состав элементов и субъективная оценка трудности ситуации) показатели. В качестве индивидуально-психологических характеристик, согласно используемым методикам, авторы статьи рассмотрели общий уровень интеллекта, эмоциональную устойчивость, уровень развития самоконтроля, жизнестойкость, толерантность к неопределенности, контроль за действием. Выявлена взаимосвязь отдельных индивидуально-психологических особенностей (общий уровень интеллекта, толерантность к неопределенности, контроль за действием) с формальными и содержательными показателями репрезентации: количественные особенности и структура системы смысловых единиц определяются общим уровнем интеллекта и толерантностью к неопределенности; специфика субъективного оценивания трудности ситуации - контролем за действием.

Индивидуально-психологические особенности, трудная ситуация, репрезентация, психологическая репрезентация, формальный показатель, содержательный показатель, эмпирическое исследование

Короткий адрес: https://sciup.org/149137071

IDR: 149137071 | УДК: 159.9.072+159.955 | DOI: 10.24158/spp.2021.8.15

Текст научной статьи Взаимосвязь индивидуально-психологических особенностей и репрезентации субъектом трудной ситуации

Актуальность исследования индивидуально-психологических особенностей репрезентации трудных ситуаций в профессиональной деятельности сотрудников железной дороги обусловлена необходимостью учета информации об индивидуально опосредованных психологических особенностях репрезентации при разработке программ диагностики и коррекции психологических ресурсов субъекта с целью поиска детерминант, обеспечивающих его успешность в профессиональной деятельности. Профессиональная деятельность сотрудников железной дороги, в частности, диспетчеров, предполагает наличие большого количества ситуаций, которые определяются как трудные. В этой связи исследовательский интерес представляет репрезентация сотрудниками трудных ситуаций, обусловленная их индивидуально-психологическими особенностями. Индивидуально-психологические особенности репрезентации сотрудниками железной дороги трудной ситуации рассматриваются как детерминанты, обеспечивающие продуктивность субъекта в профессиональной деятельности.

В качестве теоретического обоснования исследования мы обращались, во-первых, к работам в области психологической репрезентации, в рамках которых выделяются формальные и содержательные особенности репрезентации, а также актуализируется роль репрезентации субъектом различных ситуаций в реализации активности по поводу работы с этими ситуациями. Во-вторых, мы опирались на теоретические и эмпирические исследования в области концептуализации трудных ситуаций как психологического феномена (Л.А. Александрова, О.В. Александрова, Е.В. Битюцкая и др.). На основе теоретического анализа проблемы мы выяснили, что ракурс анализа индивидуально-психологических факторов, определяющих специфику формальных и содержательных особенностей репрезентации актуальной трудной ситуации, включая специфику оценки трудной ситуации, представлен достаточно фрагментарно. В этой связи нами была предпринята попытка организации и проведения эмпирического исследования, проблема которого заключается в необходимости эмпирической верификации данных об индивидуально-психологических особенностях репрезентации трудной ситуации как прогностического показателя продуктивности субъекта в этой ситуации. Мы предполагаем, что полученные эмпирические данные позволяют дополнить имеющуюся в общей психологии информацию о психологических особенностях репрезентации применительно к репрезентации трудной ситуации, в частности, дифференцируют представление о структурно-содержательных особенностях репрезентации трудной ситуации, обосновывают возможность использования вербальных единиц анализа в качестве «смысловых» элементов структуры репрезентации, а также верифицируют данные о возможности анализа субъективного оценивания трудности ситуации.

Исследователи подчеркивают, что психологическая репрезентация может определяться как иерархически организованные категориальные структуры, посредством которых осуществляется познание ситуаций, а результатом репрезентации может являться знание, состоящее из определенных категорий (компонентов) или смысловых единиц, объединяющих эмоциональную и когнитивную оценку, посредством чего человек эту ситуацию характеризует [1].

В качестве предположения был сформулирован тезис о том, что индивидуально-психологические особенности репрезентации проявляются в вариативности ее формальных (простота-сложность; ядро-периферия) и содержательных (соотношение таких единиц анализа, как техника, эмоции и коммуникация; субъективная оценка трудности самой ситуации и соизмеримости ресурсов субъекта требованиям ситуации) показателей.

В исследовании приняли участие 300 человек – сотрудники железной дороги г. Москвы: 150 женщин (средний возраст – 35) и 150 мужчин (средний возраст – 31,4). Респондентами являлись работники железной дороги – дежурные по железнодорожной станции. Это одна из категорий специалистов, которые включены в управление и регулирование процесса перевозок, вследствие чего непосредственно причастны к обеспечению безопасности данного процесса. Они составляют так называемую «группу риска», потенциально несущую в своей деятельности повышенную цену ошибочных действий и решений. Наличие только профессиональных знаний недостаточно для обеспечения умения своевременно и эффективно пользоваться ими в трудной ситуации. Рациональным решением этих проблем является профессиональный психологический отбор кандидатов на данную работу с учетом их индивидуально-психологических особенностей.

В качестве индивидуально-психологических особенностей, согласно используемым методикам, мы рассматривали: общий уровень интеллекта (по Р.Б. Кеттеллу), эмоциональную устойчи- вость (по Р.Б. Кеттеллу), уровень развития самоконтроля (по Р.Б. Кеттеллу), жизнестойкость, толерантность к неопределенности (по Д. МакЛейну) и контроль за действием (по Ю. Кулю). К показателям репрезентации, согласно общепсихологической модели, нами были отнесены формальные (количество элементов репрезентации и их структура) и содержательные (техника, эмоции и коммуникация как элементы репрезентации и шкалы субъективной оценки трудности ситуации).

Формальные показатели (размер и структура):

-

1) «простота-сложность» репрезентации; показатель определялся по графической методике путем фиксирования количества репрезентируемых субъектом смысловых единиц анализа; квалифицировался по шкале «простота-сложность» на основе количества репрезентированных субъектом элементов;

-

2) «ядро-периферия» репрезентации; показатель определялся на основе обработки данных ассоциативного эксперимента методом семантических универсалий путем определения «веса» отдельного элемента; квалифицировался как «наличие-отсутствие ядра» в структуре репрезентации.

Содержательные показатели (качественный состав элементов и субъективная оценка трудности ситуации):

-

1) представленность в репрезентации технологического (далее – техника), эмоционального (далее – эмоции) и коммуникативного (далее – коммуникация) элементов; показатель определялся на основе процедуры контент-анализа данных ассоциативного эксперимента путем выделения единиц анализа и единиц смыслов;

-

2) субъективная оценка трудности ситуации, включающая общую оценку трудности ситуации и соизмеримости ресурсов субъекта требованиям ситуации; определялась на основе методики «Когнитивная оценка трудной жизненной ситуации», разработанной Е.В. Битюцкой.

В ходе исследования применялся ряд методик.

Ассоциативный эксперимент. Один из принятых в общепсихологической теории репрезентации инструмент получения эмпирических данных – классический ассоциативный эксперимент. Большинство исследований, посвященных анализу особенностей психологической репрезентации, обращаются к ресурсам ассоциативного эксперимента для получения данных о содержательных особенностях репрезентации, выраженных в вербальных единицах – дескрипторах. В качестве словосочетания-стимула для ассоциативного эксперимента было использовано понятие «трудная ситуация».

Графическое представление репрезентации трудной ситуации . В основе данного метода лежит графическая методика «Витаграмма», предложенная Г.В. Шуковой [2] и позволяющая демонстрировать желаемый образ жизни, что позволяет сделать вывод об определенных тенденциях и значимых конструктах пространства. Согласно автору, социально-психологическое пространство, во-первых, характеризуется возрастным и гендерным составом, личностными и профессиональными мотивами, во-вторых, включает значимые компоненты в динамическом и иерархическом соотношении и определяет уровень развития профессиональной идентичности на этапе профессионального становления.

Методика «Субъективная оценка трудной ситуации». В ее основе лежит методика «Когнитивное оценивание трудной жизненной ситуации», предложенная Е.В. Битюцкой [3], которая позволяет провести оценку трудной жизненной ситуации (ТЖС) и критериев субъективной оценки. Согласно автору, когнитивное оценивание трудной жизненной ситуации понимается как процесс ее субъективного восприятия и интерпретации, результатом которого является субъективная картина ситуации, представленная в индивидуальном сознании. Критериями когнитивного оценивания ТЖС являются такие признаки ситуации, как значимость, неподконтрольность, неопределенность, недостаточная прогнозируемость, динамичность, а также соизмерение собственных ресурсов (физических, психологических и др.) и опыта с требованиями ситуации. Факторная структура методики представлена шкалами: общие признаки трудной ситуации, неконтро-лируемость, неопределенность ситуации, необходимость быстрого реагирования, трудности прогнозирования ситуации, затруднения в принятии решения, оценивание собственных ресурсов, сильные эмоции. Методика направлена на выявление трудных жизненных и профессиональных ситуаций и является инструментом измерения когнитивного оценивания.

Методика «Многофакторный личностный опросник» (The Sixteen Personality Factor Questionnaire, 16PF) Р.Б. Кеттелла (форма С) (адаптация А.Н. Капустиной, Л.В. Мургулец, Н.Г. Чумаковой под руководством И.М. Палея) [4, с. 55–81, 96–97]. Опросник представляет собой многофакторную методику, позволяющую оценить особенности характера, склонности и интересы личности. В основе теста значится «теория личностных черт», согласно которой личность состоит из стабильных, устойчивых, взаимосвязанных элементов (свойств, черт), определяющих ее внутрен- нюю сущность и поведение. Р.Б. Кеттеллом выделено 16 биполярных факторов, которые обозначаются как «основные первичные свойства личности» и определяют свойства личности, существующие в обычной жизни и трудовой деятельности. Все факторы представлены в блоках: блок коммуникативных свойств; блок интеллектуальных свойств; блок эмоционально-волевых свойств.

Методика «Контроль за действием» (Action Control Scale, ACS) Ю. Куля (адаптация С.А. Шапкина) [5]. Данный опросник диагностирует индивидуальные особенности волевой регуляции процессов реализации намерения в действии. Автором выделены два типа состояний: ориентация на действие и ориентация на состояние. Ю. Куль определяет намерение как единую систему, состоящую из нескольких элементов: когнитивные репрезентации настоящего, будущего (потребного) и текущего состояния. Автор опросника определяет ключевыми элементами намерения процессы инициирования действия, процессы репрезентации цели и способов ее достижения, а также прошлых и будущих событий, которые могут повлиять на реализацию действия. Этим компонентам соответствуют шкалы: контроль за действием при планировании, контроль за действием при реализации, контроль за действием при неудаче. В основе методики существуют два типа волевой регуляции реализации намерения: самоконтроль (ОС-диспозиция; ориентация на состояние) и саморегуляция (ОД-диспозиция; ориентация на действие).

«Тест жизнестойкости» (Hardiness Survey) С. Мадди (адаптация Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказова, 2006) [6]. Понятие hardiness , которое ввели в начале 1980-х гг. С. Кобейса и С. Мадди, изначально переводилось на русский язык как выносливость, однако Д.А. Леонтьев предложил обозначать его как жизнестойкость. Под ней понимается способность личности выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансированность и не снижая успешность деятельности. Жизнестойкость рассматривается как фактор, позволяющий личности не зависеть от ситуативных переживаний, преодолевать тревогу, актуализирующую в ситуации неопределенности и необходимости выбора. Жизнестойкость представлена тремя компонентами: вовлеченность (убежденность человека в том, что все происходящее для поиска чего-то нового и интересного), контроль (активная жизненная позиция, убежденность в собственном влиянии на результат происходящего), принятие риска (убежденность в том, что все происходящее для получения ценного опыта). Выраженность этих компонентов позволяет препятствовать возникновению внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях за счет стойкого совладания со стрессами и восприятия их как менее значимых. Для сохранения оптимальной работоспособности и активности в стрессовых ситуациях важны все компоненты и жизнестойкость в целом [7].

Методика «Толерантность к неопределенности» (Multiple Stimulus Types Ambiguity Tolerance Scale-I, MSTAT-I) Д. МакЛейна (адаптация Е.Н. Осина) [8] позволяет измерить склонность личности к определенности, известности происходящего либо к неопределенности. Д. МакЛейн определяет толерантность к неопределенности как спектр эмоций (от отклонения до тяготения) на незнакомые, сложные, с различными интерпретациями стимулы. Толерантность к неопределенности (т. е. принятие) предполагает наличие психических свойств личности (способность выдерживать состояние неопределенности без повышения тревоги; способность человека работать в условиях нехватки информации), позволяющих преодолевать возникшие жизненные ситуации. Опросник в адаптации Е.Н. Осина позволяет измерить деятельностно-смысловой компонент толерантности к неопределенности, представленный шестью субшкалами: отношение к новизне; отношение к сложным ситуациям; отношение к неопределенным ситуациям; предпочтение неопределенности; толерантность к неопределенности; общий балл. Опросник позволяет получить полную информацию об уровнях готовности к новизне, сложным ситуациям, в целом к неопределенности.

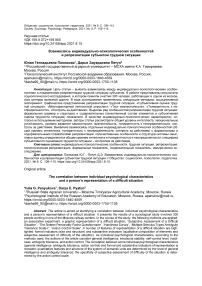

Проверка выдвинутого нами предположения осуществлялась на основе корреляционного анализа индивидуально-психологических характеристик (расположены в левой части рисунка) с показателями репрезентации трудной ситуации (расположены в правой части рисунка). Результаты представлены в виде корреляционных плеяд, включающих только сильные связи (рисунок 1).

Обнаружена сильная положительная корреляционная связь между такой индивидуальнопсихологической характеристикой, как общий уровень интеллекта, и сложностью репрезентации трудной ситуации (формальный компонент репрезентации) (0,631). Это говорит о том, что чем выше у сотрудников железной дороги общий уровень интеллекта, тем выше склонность воспринимать трудную ситуацию как сложную, а не простую. В контексте интерпретации данной шкалы, фиксирующей либо высокий уровень способности анализировать ситуацию, сообразительности и склонности к осмыслению, либо наличие трудностей в умении анализировать и обобщать материалы, можно предположить, что выделение большого количества элементов в анализе трудной ситуации может рассматриваться в качестве проявления указанных особенностей аналитической деятельности субъекта.

Кроме того, сильная положительная корреляционная связь обнаружена между общим уровнем интеллекта и технологическим элементом как показателем содержания репрезентации субъектом трудной ситуации (0,595). Наличие данной связи позволяет заключить, что для сотрудников железной дороги с высокими показателями по умению анализировать ситуацию и способности к осмысленным заключениям характерно значительное количество единиц смысла в репрезентации, связанных с технической составляющей ситуации: значимыми являются такие атрибуты трудной ситуации, как неисправность технических устройств, нарушения в работе приборов, отсутствие информации на панелях приборов в связи с техническими сбоями и др.

Рисунок 1 – Взаимосвязь индивидуально-психологических особенностей с показателями репрезентации трудной ситуации (по всей выборке)

Установлена сильная положительная корреляционная связь с такой индивидуально-психологической характеристикой личностного потенциала, как толерантность к неопределенности. Достаточно сильная положительная значимая связь обнаружена между толерантностью к неопределенности и формальным показателем репрезентации «простота-сложность» (0,641). Это говорит о том, что чем выше у сотрудников железной дороги толерантность к неопределенности, тем выше склонность выделять в воспринимаемой трудной ситуации разные элементы. Учитывая, что, согласно используемому опроснику [9], толерантность к неопределенности интерпретируется как принятие-избегание новых стимулов и задач, мы полагаем, что тенденция выделять в ситуации разные составляющие может рассматриваться как фактор, сопряженный с терпимым отношением к неопределенности ситуации.

Кроме того, показатель толерантности к неопределенности значимо положительно коррелирует с таким элементом содержательного компонента репрезентации, как техника (0,581), т. е. респонденты с высоким уровнем толерантности к неопределенности демонстрируют высокие показатели по «весу» этого компонента в структуре ментальной модели, что свидетельствует о значимости технического компонента в репрезентации трудной ситуации.

Значительное количество сильных положительных корреляционных связей обнаружено между показателем контроля за действием как структурным компонентом личностного потенциала и такими показателями репрезентации трудной ситуации, как неопределенность ситуации (0,664) и оценивание собственных ресурсов (0,661). Чем выше у сотрудников общий показатель контроля за действием, фиксирующий особенности эмоционально-волевой регуляции деятельности и определяемый исследователями как результат гибкого и согласованного взаимодействия подсистем (восприятие, внимание, память, эмоции, мотивация, темперамент и моторика), обеспечивающих удержание намерений в активном состоянии [10], тем более значимыми для них становятся такие атрибуты субъективной оценки трудной ситуации, как неопределенность ситуации и оценивание собственных ресурсов. Согласно вариантам интерпретации признака «неопределенность», представленным в работе Е.В. Битюцкой [11], многие авторы связывают неопределенность ситуации для субъекта с актуализацией ресурса выбора из имеющихся различных альтернатив и процессом порождения субъектом предположений о возможных вариантах исхода событий. Оценка собственных ресурсов как критерий трудности ситуации, согласно также представленным в работе Е.В. Битюцкой данным, может фиксировать наличие у субъекта некоторого знания, представления о том, как действовать в определенной ситуации [12]. Можно предположить, что контроль за действием как эмоционально-волевая интенция удерживать некоторое «намерение» на реализацию цели сопряжено с репрезентацией трудной ситуации как представляющей для субъекта пространство нескольких актуальных альтернатив, каждая из которых обладает определенной «понятностью» и «прозрачностью» с точки зрения составляющих ситуации и возможных способов преодоления трудности.

Специфика корреляционных связей свидетельствует о том, что для респондентов с высокими показателями толерантности к неопределенности и общего уровня интеллекта характерны такие показатели репрезентации, как сложность, т. е. включающие большое количество элементов, а содержательно представляющие технический элемент репрезентации трудной ситуации. Высокий уровень контроля за действием связан с такой содержательной особенностью репрезентации, как доминирование технологического элемента, и субъективной оценкой ситуации как неопределенной, т. е., возможно, предполагающей альтернативные интерпретации и значимой по признаку «оценивание собственных ресурсов», т. е. по наличию у субъекта «когнитивного ресурса», позволяющего работать с данной ситуацией.

Для всей выборки, таким образом, характерна следующая ситуация: в структуре репрезентации трудной ситуации субъектов ядерным образованием является технологический компонент, а эмоциональный и коммуникативный компоненты могут рассматриваться как периферийные. К числу индивидуально-психологических характеристик, демонстрирующих сильные положительные связи с формальными и содержательными показателями репрезентации, относятся общий уровень интеллекта, толерантность к неопределенности и контроль за действием.

Во-первых, показатель уровня интеллекта значимо связан со структурным (простота-сложность) и содержательным (технологический компонент) показателями репрезентации, а также с «сильными эмоциями» как показателем субъективного оценивания трудности ситуации. Положительный характер связи позволяет сделать вывод о том, что для субъектов с высокими показателями по шкале интеллекта репрезентация трудной ситуацией характеризуется сложностью, т. е. включает количество компонентов более трех, в качестве наиболее значимого содержательного компонента выделяется технологический, субъективно ситуация оценивается как трудная, причем трудность связана с «сильными эмоциями».

Во-вторых, показатель контроля за действием значимо связан с технологическим, эмоциональным и коммуникативным компонентами содержательных особенностей репрезентации, а также с «сильными эмоциями» как показателем субъективного оценивания трудности ситуации. Направленность связей свидетельствует о том, что для субъектов с высокими показателями контроля за действием наиболее значимым содержательным компонентом является технологический, а «вес» эмоционального и коммуникативного компонентов низкий. Вместе с тем для субъектов с высокими показателями по контролю за действием характерна субъективная оценка трудности ситуации по показателю «сильные эмоции».

В-третьих, данные корреляционного анализа по всей выборке показывают, что наибольшее количество связей индивидуально-психологических особенностей обнаружено с технологическим компонентом репрезентации, что также подчеркивает его значимость в структуре репрезентации трудной ситуации.

Индивидуально-психологические особенности репрезентации определяются спецификой взаимосвязи отдельных индивидуально-психологических характеристик (общий уровень интеллекта, толерантность к неопределенности, контроль за действием) с формальными и содержательными показателями репрезентации: количественные особенности и структура системы смысловых единиц определяются общим уровнем интеллекта и толерантностью к неопределенности; специфика субъективного оценивания трудности ситуации – контролем за действием. Можно констатировать, что практическая значимость проведенного исследования состоит в возможности использовать полученные результаты для оптимизации программ психологического сопровождения сотрудников железной дороги, в частности, корректировать набор диагностических инструментов, а также проводить работу с сотрудниками по актуализации специфики репрезентации субъектами трудных ситуаций.

Список литературы Взаимосвязь индивидуально-психологических особенностей и репрезентации субъектом трудной ситуации

- Александрова О.В. Дифференциально-психологические факторы переживания и копинг поведения взрослых в трудной жизненной ситуации: дис.. канд. психол. наук. СПб., 2017. 245 с.

- Шукова Г.В. Особенности социально-психологического пространства молодых специалистов - практических психологов [Электронный ресурс] // Психологические исследования. 2014. Т. 7, № 33. URL: http://psystudy.ru/in-dex.php/num/2014v7n33/938-shukova33.html (дата обращения: 24.08.2021).