Взаимосвязь коррекционной, реабилитационной и специальной педагогики

Автор: Эпоева К.В.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 1-3 (10), 2014 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассматривается взаимосвязь коррекционной, реабилитационной и специальной педагогики. Раскрываются и обосновываются дефектологические термины в научно-педагогических обиходах. Анализируются коррекционная педагогика как область научного знания.

Коррекционная педагогика, реабилитационная педагогика, специальная педагогика, лечебная педагогика, научные термины

Короткий адрес: https://sciup.org/140106940

IDR: 140106940

Текст научной статьи Взаимосвязь коррекционной, реабилитационной и специальной педагогики

Дефектология обрела свое название в начало XX века, когда этот термин ввел в научно-педагогический обиход В.П. Кащенко, обозначая им сферу педагогической работы с дефективными («исключительными») детьми. Л.С. Выготский, принимавший это определение лишь как условное, подразумевал под ним две взаимосвязанные; сферы теоретического знания о качественном многообразии развития аномальных детей и научнопрактической деятельности с применением специальных путей и средств их воспитания и обучения. Так одновременно со специальной психологией определяется специальная педагогика.

Однако первоначально нарушения в развитии человека рассматривались в рамках медицинского мышления своего времени.

В 1929 году В.П. Кащенко и Г.В. Мурашов в работе «Лечебная (коррективная) педагогика» сделали попытку обозначить новый вектор развития научного знания, который был подтвержден во впервые опубликованной много десятилетий спустя (первое издание — 1992 г.) рукописи В.П. Кащенко «Педагогическая коррекция».

В послевоенном Советском Союзе аналогичное первому названию – «медицинская педагогика» - звучит у В.А. Сухомлинского, а в 80-х вновь возвращает жизнь термину «лечебная педагогика» врач А.А. Дубровский. Тем не менее анализ, сделанный И.А. Невским в 70-80-х годах, подтвердил, что под общим названием «лечебная педагогика» собраны педагогические средства, в которых нет ничего «медицинского». Он назвал ее обычной школьной педагогикой, доведенной до совершенства и способной считаться с индивидуальными способностями и возможностями каждого ученика.

Зарубежные специалисты к середине XX века в своей профессиональной терминологии перестали использовать термин «лечебная педагогика», считая это направление узко направленным лишь на исправление дефекта. Практически повсеместно от этого термина перешли к термину «специальная педагогика».

Специальная педагогика, в традиционном для европейских специалистов понимании смысла этого термина, с самого начала концептуально определяется как педагогика нарушенного развития человека, когда обычный педагогический подход невозможен или не дает желаемых результатов, в силу чего необходима система специальной, ориентированной на «особые потребности» медико-психолого-педагогической помощи.

В 70-е годы XX века западноевропейская немецкоязычная педагогика пришла к мысли о необходимости названия специальной педагогики термином «Behindertenpedagogik», то есть, дословно, «педагогика лиц с ограниченными возможностями».

Особый смысл заключен в американском «Special education», где этот термин обозначает педагогику, принимающую на себя все нестандартные случаи воспитания и обучения, в том числе и работу с одаренными детьми, которые, вне сомнения, составляют особую группу риска (А.Г. Асмолов).

В российской педагогической науке выход целенаправленного изучения и организации образовательного процесса за пределы случаев грубо нарушенного развития в рамках коррекционной педагогики связан с именем Г.Ф. Кумариной, которая ввела в научный обиход этот термин в 1988 г.

Коррекционная педагогика в ее современной трактовке фокусируется на ситуации риска в развитии растущего человека, нарушении его взаимодействия со средой во всем многообразии обусловливающих факторов, явлении социально-психологической дезадаптации вне зависимости от возможных порождающих его причин.

С точки зрения коррекционной педагогики педагогический анализ и коррекция ситуации рассматриваются в качество первых, а применительно к подавляющему большинству проблемных случаев и основных, этапов в многоуровневой диагностико-коррекционной работе.

Практически важной задачей коррекционной педагогики является обеспечение педагогов и родителей знаниями о характере и возможных причинах возникновения таких ситуаций у детей, способах их педагогического выявления, предупреждения и устранения, возможных методах оздоровления, условий их воспитания (семейного, государственного и общественного), конструирования среды жизнедеятельности, способной противостоять негативным тенденциям.

Таким образом, коррекционная педагогика определяется как область научного знания, разрабатывающая и реализующая в образовательной практике систему условий, предусматривающей диагностику, профилактику и коррекцию педагогическими средствами нарушений социальнопсихологической адаптации детей, в том числе инвалидов, трудностей их в обучении и освоении соответствующих возрастным этапам развития социальных ролей (Г.Ф. Кумарина, Н.М. Назарова).

Коррекционная педагогика рассматривается Г.Ф. Кумариной как неотъемлемая, органичная составляющая общей педагогики, как обязательная часть общепедагогического знания. Но назначение, по мнению автора, в рамках этого знания – помочь родителям, воспитателям, учителям квалифицированно работать с детскими проблемами (к сожалению, опять не с ребенком А.Г.Асмолов), у которых нет биологической причинности, которые обусловлены ограниченными возможностями ребенка, связанными с функциональным состоянием его здоровья, познавательной и личностной сферы, с дефектами условии человеческого общежития, дефектами воспитания.

Система коррекционно-развивающего образования включает в себя различные формы организации образовательного процесса, и том числе классы компенсирующего обучения.

Произошедшее в период реорганизации Академии педагогических паук СССР в Российскую академию образования (1992 г.), переименование Института дефектологии в Институт коррекционной педагогики, в определенной степени, способствовало неоправданному отождествлению в сознании практиков отличных, хотя и смежных, теоретических областей, так как институт работал и продолжает работать в области специальной педагогики и психологии (Г.Ф. Кумарина, И.М. Назарова и др.).

Между тем, ученые указывают на объективные причины формирования «образовательного пространства», включающего в себя педагогику «коррекционную», «реабилитационную», «компенсирующую», «развивающую», «личностно-ориентированную» и т.п., направленные на образование таких детей, которые по своим физическим, психическим и социальным особенностям не укладываются ни в стандартные рамки единых требований общеобразовательной школы, ни в традиционные критерии дефектологического отбора, сохраняя вместе с тем в разной мере сходные черты того и другого «полюса». Это «образовательное пространство» располагается Л.Н. Винокуровым между педагогикой «общей» и

«дефектологической», что, на наш взгляд, не совсем точно определяет место коррекционной и реабилитационной педагогики.

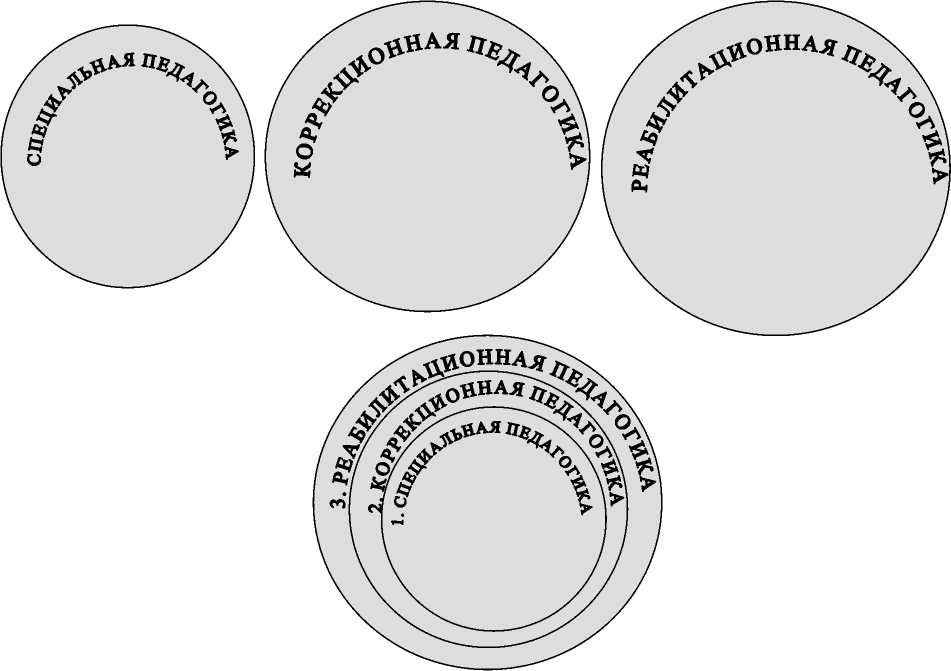

Взаимосвязи реабилитационной педагогики со специальной педагогикой (дефектологией) и коррекционной педагогикой, не отождествляемой с ней полностью, то есть областями педагогики, наиболее непосредственно затрагивающими реабилитационный аспект работы с детьми, несколько иные. Для обеих исследовательское поле реабилитационной педагогики является расширением так же, как исследовательское поле коррекционной педагогики (Г.Ф. Кумарина, Н.М. Назарова, 1996) является расширенном для специальной (рис. 1).

Если компенсация является основным образовательным путем для детей с грубыми аномалиями развития органического происхождения, коррекционный метод работы с ними активно сопровождает этот основной путь, являясь существенным способом его дополнения. Однако для детей с проблемами, у которых нет биологической причинности, а явная дезадаптация определяется неблагоприятным функциональным состоянием здоровья, познавательной и личностной сферы, путь коррекции ситуации развития становится ведущим, а компенсация пробелов в воспитании и обучении — вспомогательным средством. В том и другом случае реабилитация как восстановление максимально возможной гармоничности в развитии человека и его взаимодействии с окружающим миром уже присутствует подспудно в качестве сверхзадачи. Для детей «группы риска» в пограничном состоянии здоровья и/или неявной дезадаптацией реабилитационный путь является ведущим, дополняемым в доступных пределах коррекционными и компенсаторными элементами.

Воспользовавшись для графического изображения взаимосвязи коррекционной педагогики со специальной педагогикой (дефектологией) и реабилитационной педагогикой кругами Эйлера, получаем два кольца:

-

■ кольцо коррекционной педагогики за пределами специальной (на рис.1 под цифрой 2);

-

■ кольцо реабилитационной педагогики в общеобразовательном контексте за пределами коррекционной (на рис.1 под цифрой 3).

Рис.1. Модель взаимосвязи реабилитационной педагогики со специальной педагогикой (дефектологией) и коррекционной педагогикой

Эти кольца образно демонстрируют последовательные расширения исследовательско-прикладных научных областей и их взаимосвязи, определяемые отношениями целого к частному и наоборот. Собственно эти кольца и составляют интерес при выработке классификации данных смежных педагогических направлений по основанию отличий детского контингента или по основанию организационных образовательных форм (табл.1).

Таблица 1. Классификация смежных педагогических направлений по основанию отличий детского специфического контингента и организационных образовательных форм

|

Номер на рис. 1 |

Педагогичес кое направление |

Специфически й контингент детей |

Образовательн ые формы |

Основной путь обеспечения образовательной работы |

Вспомогат ельные методы |

|

1. |

Специаль ная педагогика (дефектолог |

Дети с грубыми аномалиями развития |

Специальные (коррекционны е) учреждения; классы |

Компенсация (замещение, восполнение) |

Коррекция |

364

|

ия) |

органического генеза |

выравнивания в общеобразоват ельных школах |

|||

|

2. |

Коррекцион ная педагогика (среднее кольцо) |

Дети с негрубыми аномалиями развития различного происхождения и явной дезадаптацией |

Классы коррекционно-компенсирующ его образования (компенсирую щего обучения) в общеобразоват ельных школах |

Коррекция (исправление) |

Компенса Ция |

|

3. |

Реабилита ционной педагогика (внешнее кольцо) |

Дети «группы риска» в пограничном состоянии здоровья и/или неявной дезадаптацией |

Общеобразоват ельные классы в массовых школах |

Реабилитация (восстановление) |

Коррекция, компенсац ия |

В современных социокультурных условиях и вследствие объективно протекающих процессов массового ухудшения функциональных показателей здоровья подрастающего поколении, явно появляющихся уже к моменту начала систематической учебы, большинство школьников общеобразовательных учреждений нуждаются в той или иной степени педагогической реабилитации. Таким образом, реабилитационная педагогика не может более быть относима лишь к сфере функционирования коррекционных (специально педагогических) учреждений или даже коррекционных классов, создаваемых в условиях общеобразовательных школ. Пока же преобладает тенденция выделять для реабилитационной работы детей в классы с меньшим составом учащихся, увеличивать им срок обучения часто при одновременном снижении требований к объему получаемого образования. Такая тактика может позволить на какое-то время сохранить у детей интерес к учебе, но не предотвращает возможное развитие дезадаптации.

Также поскольку реабилитационная педагогика определяется нами как направление в педагогической науке, изучающее процесс и результат восстановления максимально доступной «особенным» детям целостности, гармонии бытия, взаимодействия с образовательной средой и окружающим миром, способности к самоосуществлению, то вопросы реабилитационнопедагогической работы не могут более быть относимы лишь к сфере функционирования коррекционных (специально-педагогических) учреждений или даже коррекционных классов, создаваемых в условиях общеобразовательных школ.