Взаимосвязь социально-психологических, индивидуально-личностных установок и эмоциональных характеристик в профиле личности террористов

Автор: Идрисов К.А., Хажуев И.С.

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Вопросы психологии

Статья в выпуске: 9-10, 2021 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования, целью которого явилось изучение личностных особенностей лиц, совершивших преступления террористической направленности, корреляционных связей их социально-психологических и индивидуально-личностных характеристик. Проанализированы результаты экспериментального изучения 32 человек, задержанных правоохранительными органами России за подготовку и совершение преступлений террористической направленности. Результаты исследования показали, что в структуре личности террористов преобладает антисуицидальный фактор, при этом, несмотря на совершенные общественно-опасные деяния, преступники показали более высокие значения по социально-психологическим установкам в мотивационно-потребностной сфере в ориентациях личности на свободу и альтруизм.

Терроризм, экстремизм, агрессия, суицидальный фактор, социально-психологические установки, мотивационно-потребностная сфера, психические состояния, копинг-стратегии

Короткий адрес: https://sciup.org/148322624

IDR: 148322624 | УДК: 159.9.07 | DOI: 10.25586/RNU.HET.21.09-10.P.61

Текст научной статьи Взаимосвязь социально-психологических, индивидуально-личностных установок и эмоциональных характеристик в профиле личности террористов

тает, что террористам присущи определенные качества: непримиримое противостояние определенному режиму, группе, нации, конфессии или идее; стирание временных границ между настоящим, прошлым и будущим; нарциссизм; деление людей на «плохих» и «хороших», жесткое разграничение добра и зла; стремление защищать собственную религию и страну всевозможными способами; стрем- ление к разрушению всего инородного; формирование образа беспощадного и очень коварного врага; фанатизм, который выражается в крайней приверженности своим идеалам и идеям в сочетании с агрессией к инакомыслящим; ригидность и неспособности прощать давние обиды; излишняя драматизация событий и действий, направленных против них; следование принципу ответа ударом на удар; отсутствие понимания жизни как абсолютной ценности; стремление к власти; самопожертвование во имя великой миссии; уверенность в правомерности и моральности только собственных действий; обязательное стремление к общественной огласке своих действий [2].

Известный психолог и психотерапевт В. Леви выделил двенадцать основных типов личностей, кото-

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ, ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ УСТАНОВОК И ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК В ПРОФИЛЕ ЛИЧНОСТИ ТЕРРОРИСТОВ рые имеют склонность к совершению террористических актов [7]. Ю.М. Антонян, изучая личностные особенности террористов, пришел к выводу, что террористический тип личности определяется противоречивыми, но, в то же время, взаимосвязанными психологическими свойствами, обусловливающими предрасположенность к совершению террористических актов. Автор считает, что в настоящее время уже можно выделить основные психологические факторы, благодаря которым развивается личность террориста современности, его мотивы и ценности [1].

О.В. Гаврилов и А.В. Забарин видят причины терроризма в наличии комплекса кризисов общественной и государственной систем. Это кризисы столкновения идеологий, ценностей, кризис системы справедливого распределения благ в обществе, легитимности системы государственного управления, в том числе существование легитимного насилия [3].

Таким образом, терроризм является обобщенным понятием, которое обозначает комплексное явление и включает страх, ужас в качестве цели определенных действий и актов, сами эти акты и действия, их результативность и абсолютно все их последствия [5].

Как указывают отечественные авторы, борьба с любыми проявлениями терроризма – необходимая часть современной общественной жизни, которая должна начинаться с профилактических мер. Исследователь О.А. Липовая считает, что организация деятельности по профилактике терроризма требует системности и структурности, должна обеспечиваться скоординированной работой органов государственной власти с общественными организациями, религиозными структурами, другими институтами гражданского общества и отдельными гражданами [8, с. 112]. Помимо этого, интересной является ее мысль о том, что развитие критического мышления у отдельно взятых граждан еще в период обучения в школе может помочь снизить риск их попадания под влияние негативных убеждений, настроений, установок [9], в том числе, под воздействие идеологов экстремизма и терроризма.

Цель

Терроризм является проблемой глобального масштаба, решение которой лежит не только и не столько в плоскости силового воздействия, сколько в поле социально-психологической профилактики. Для ее обеспечения необходимо осуществить изучение личностных особенностей лиц, непосредственно вовлеченных в деятельность террористического характера. Важнейшей составляющей при разработке и реализации профилактических программ антитеррористической направленности является изучение социально-психологических, индивидуально-личностных установок, а также эмоциональных характеристик, выступающих в качестве ин-трапсихических условий антисоциального и общественно-опасного поведения лиц, вовлеченных в террористическую деятельность.

Таким образом, целью настоящего исследования является изучение личностных особенностей лиц, совершивших преступления террористической направленности, выявление взаимосвязей их социально-психологических и индивидуально-личностных характеристик.

Экспериментальное исследование проводилось среди контингента лиц, задержанных правоохранительными органами и спецслужбами РФ за подготовку и совершение преступлений террористической направленности и проходивших судебно-психиатрическую экспертизу на базе ГБУ «Республиканский психоневрологический диспансер» Чеченской Республики. Всего было обследовано 32 человека – в основном мужчины в возрасте от 19 до 45 лет.

Методы исследования

-

1. Теоретические: анализ, классификация и систематизация зарубежных и отечественных исследований по изучаемой проблеме.

-

2. Эмпирические: опрос, анкетирование, психодиагностические методы с использованием следующих методик:

-

• опросник суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой) для выявления уровня сформиро-ванности суицидальных намерений с целью предупреждения серьезных попыток самоубийств;

-

• методика диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-потребност-ной сфере О.Ф. Потемкиной для выявления степени выраженности социально-психологических установок;

-

• опросник «Ауто- и гетероагрессии» Е.П. Ильина для определения направленности агрессии на себя или на других;

-

• тест «Самооценка психических состояний» Г. Айзенка, направленный на изучение психологического состояния человека посредством диагностики таких психических со-

- стояний как тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность;

-

• копинг-тест Лазаруса для определения механизмов, способов преодоления трудностей в различных сферах психической деятельности.

-

3. Методы математической статистики с использованием стандартных пакетов обработки данных Microsoft Excel и IBM SPSS Statistics v.27.0. Анализ эмпирических данных осуществлялся с помощью следующих методов: описательные статистики, частотный анализ; Т-критерий Стьюдента. Расчет связей между переменными проводился с использованием коэффициента корреляции Пирсона; полученная матрица интеркорреляций также была подвергнута факторному анализу для выявления структуры взаимосвязей между полученными характеристиками.

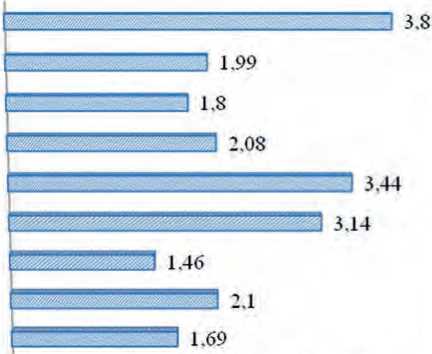

На Рисунке 1 видно, что практически все показатели суицидального риска у обследованных находятся на низком или среднем уровнях. Самое высокое значение отмечено у антисуицидального фактора (p ≤ 0,001). При этом, исходя из средних значений показателей, полученных с использованием методики суицидального риска в структуре личности террористов, уровень сформированности суицидальных намерений не является выраженным, их готовность умереть в процессе совершения террористического акта не является актом аутоагрессии или проявлением суицидальных намерений.

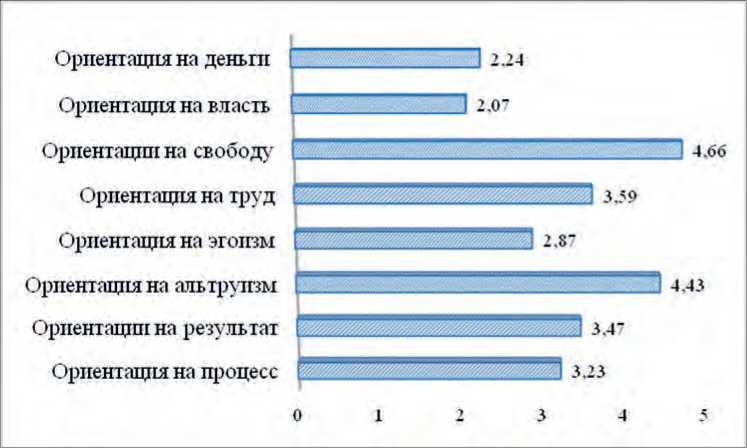

По результатам сравнения средних значений показателей по методике диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере (см. Рисунок 2) выявлено, что ориентация на свободу у опрошенных террористов имеет наибольший вес. На втором месте, несмотря на антисоциальный и общественно-опасный характер действий террористов, располагается ориентация на альтруизм. Это может объясняться искаженным представлением террористов об альтруизме, а также идейностью, предполагающей жертвенность ради блага других, защиты единоверцев в их представлении. На третьем и четвертом местах находятся ориентация на труд и результат (достижение цели деятельности) соответственно. Самыми незначительными для террористов установками являются ориентация на эгоизм, власть и деньги (p≤0,001), низкие значения по которым также могут говорить об подверженности преступников воздействию радикальной идеологии экстремизма и терроризма.

В то же время, результаты сравнения показателей ауто- и гетероагрессии (по методике «Опросник «Ауто- и гетероагрессии» Е.П. Ильина») указывают на практически двукратное преобладание аутоагрессии по сравнению с гетероагрессией (p ≤ 0,05). При этом в целом оба показателя у обследованных имели достаточно низкую выраженность.

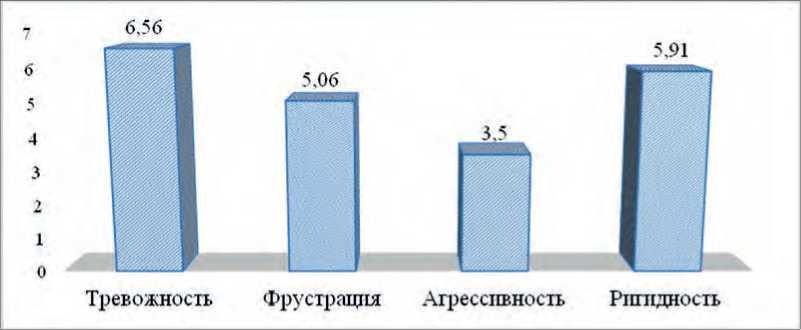

Вместе с тем, средние значения тревожности, фрустрации, агрессивности и ригидности не превышают пороговых значений, определяемых как низкие, при которых то или иное состояние практически отсутствует. Ближе всего к средним, предполагающим наличие определенного уровня напряженности и патологичности психических состояний, находятся показатели тревожности и ригидности (неподвижность и неподатливость), значения по которым у обследованных оказались наиболее выраженными (p ≤ 0,001).

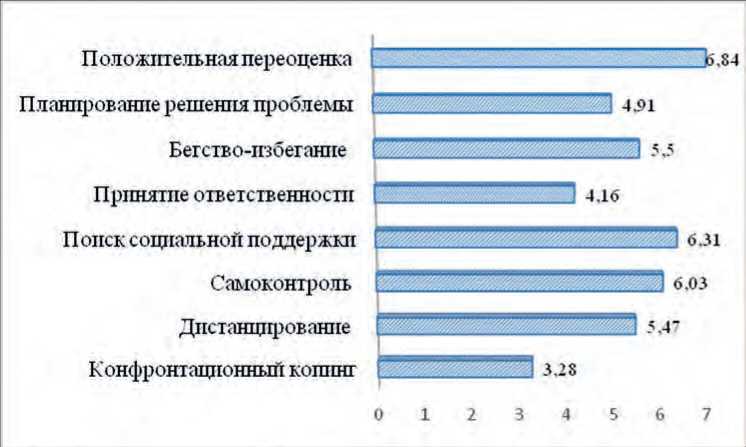

Исходя из результатов исследования стратегий совладания (см. Рисунок 4), можно выдвинуть предположение о низкой напряженности у террористов всех видов копинга (стилей совладания со стрессом), что в некоторой степени свидетельствует об их адаптивности. Тем не менее, наиболее высокие значения отмечаются у копингов, ориентированных в стрессовых ситуациях на положительную переоценку, поиск социальной под- держки и самоконтроля. При этом самые низкие значения выявлены у показателей конфронтационного копинга, принятия ответственности, планирования решения проблемы (p≤0,001).

В Таблице 1 представлены собственные значения факторов, которые объясняют дисперсию одной и более переменных (отбор методом Кайзера). Однако выделять столько факторов нет необходимости. Поэтому для дальнейшего анализа были оставлены 3 фактора. В сумме они объясняют дисперсию 21 переменной (67%).

В Таблице 2 представлены факторные нагрузки. Исходя из данной факторной матрицы, мы можем условно разделить нашу выборку на 3 группы. К каждому фактору мы отнесли только переменные со значением 0,7 и более.

Первый фактор имеет наибольший вес (28% дисперсии). В данный фактор входят следующие показатели: аффективность, несостоятельность, максимализм, ориентация на процесс, результат, альтруизм, эгоизм, свободу, власть, деньги и шкала гетероагресии. Положительный полюс фактора определяется положительными значениями указанных переменных.

Во второй фактор (27% дисперсии) входят: социальный пессимизм, слом культурных барьеров, антисуицидальный фактор, шкала аутоагрессии, тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность, конфронтационный копинг, дистанцирование, самоконтроль, поиск социальной поддержки, принятие ответственности, бегство-избегание, планирование решения проблемы, положительная переоценка. Причем положительный полюс данного фактора соответствует отрицательными полюсами всех перечисленных переменных.

Третий фактор имеет наименьшую информативность и определяет лишь 12% дисперсии переменных. Его положительному полюсу соответствуют отрицательные полюса демонстративности, уни-

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ, ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ УСТАНОВОК И ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК В ПРОФИЛЕ ЛИЧНОСТИ ТЕРРОРИСТОВ

Антпсутщпдальный фактор

Временная перспектива

Максимализм

Слом культурных барьеров

Социальный пессимизм

Несостоятельность

Уникальность

Аффекпвность

Демонстративность

1.5

Рисунок 1. Сравнение средних значений показателей по опроснику суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой)

Рисунок 2. Сравнение средних значений показателей по методике диагностики социальнопсихологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной

Рисунок 3. Сравнение средних значений показателей по методике «Самооценка психических состояний» Г. Айзенка

Рисунок 4. Сравнение средних значений показателей по методике Копинг-тест Лазаруса

Таблица 1

Собственные значения факторов. Метод выделения: главные компоненты

|

Факторы |

Собственные значения |

Процент |

Кумулятивные значения |

Кумулятивный процент |

|

1 |

8,82 |

28,47 |

8,82 |

28,47 |

|

2 |

8,40 |

27,10 |

17,22 |

55,56 |

|

3 |

3,81 |

12,28 |

21,03 |

67,85 |

|

4 |

2,20 |

7,10 |

23,23 |

74,95 |

|

5 |

1,67 |

5,37 |

24,90 |

80,32 |

|

6 |

1,55 |

5,00 |

26,45 |

85,32 |

|

7 |

1,12 |

3,61 |

27,57 |

88,93 |

Таблица 2

Факторные нагрузки переменных

|

Переменные |

Фактор 1 |

Фактор 2 |

Фактор 3 |

|

Демонстративность |

0,28 |

–0,40 |

–0,80 |

|

Аффективность |

0,61 |

–0,47 |

–0,39 |

|

Уникальность |

0,21 |

–0,45 |

–0,81 |

|

Несостоятельность |

0,62 |

–0,52 |

–0,27 |

|

Социальный пессимизм |

0,45 |

–0,61 |

–0,08 |

|

Слом культурных барьеров |

–0,07 |

–0,46 |

–0,46 |

|

Максимализм |

0,68 |

–0,34 |

–0,13 |

|

Временная перспектива |

0,18 |

–0,29 |

–0,65 |

|

Антисуицидальный фактор |

–0,13 |

–0,55 |

–0,04 |

|

Ориентация на процесс |

0,87 |

0,04 |

0,22 |

|

Ориентации на результат |

0,75 |

0,18 |

0,29 |

|

Ориентация на альтруизм |

0,80 |

0,03 |

0,15 |

|

Ориентация на эгоизм |

0,81 |

–0,01 |

0,41 |

|

Ориентация на труд |

0,44 |

–0,36 |

0,53 |

|

Ориентации на свободу |

0,61 |

0,27 |

0,57 |

|

Ориентация на власть |

0,77 |

–0,25 |

0,01 |

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ, ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ УСТАНОВОК И ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК В ПРОФИЛЕ ЛИЧНОСТИ ТЕРРОРИСТОВ

Окончание Таблицы 2

кальности, временной перспективы и положительный полюс ориентации на труд.

Все показатели, попавшие в один фактор, имеют либо прямые, либо обратные взаимосвязи друг с другом. Исходя из этого, мы можем сделать вывод о наличии в нашей выборке террористов трех типов. К первому типу относятся люди, ориентированные на процесс и результат, а также на альтруизм и одновременно эгоизм (в понимании данной группы людей), на свободу, власть и деньги; подверженные аффектам, несостоятельные максималисты с высоким уровнем гетероагрессии.

Ко второму типу относятся люди с социальным оптимизмом, устойчивостью культурных барьеров, низкими показателями тревожности, фрустрации, ригидности, а также показателями агрессии и аутоагрессии, у которых отсутствует высокая напряженность конфронтационного копинга, наблюдается низкий уровень самоконтроля, отсутствие

поиска социальной поддержки. Они отвергают ответственность, не планируют решения проблемы, имеют отрицательную переоценку и низкий уровень дистанцирования и бегства-избегания.

Третья группа обладает такими характеристиками как скрытость, неуникальность, отсутствие временной перспективы, а также ле-нивостью.

Выводы

-

1. У обследованных террористов в структуре личности преобладает антисуицидальный фактор, при этом аутоагрессивность более выражена по сравнению с гетероа-грессинвотсью на фоне высокого уровня тревожности и ригидности.

-

2. Несмотря на совершенные антисоциальные и общественно-опасные деяния, террористы демонстрируют более высокие значения по социально-психологическим установкам в мотивационно-по-

-

3. Для обследованных террористов в экстремальных ситуациях более предпочтительны стратегии совладающего поведения посредством выработки положительной переоценки ситуации, поиска социальной поддержки и самоконтроля. При этом менее используемыми значатся стратегии конфронтационного стиля совладания.

-

4. Результаты проведенного исследования могут оказаться полезными не только для понимания социально-психологических и индивидуально-личностных особенностей лиц, совершивших террористические преступления, но и для обследования тех, кто потенциально может оказаться в группе риска и быть подверженным идеологии терроризма. Также они могут быть использованы при разработке профилактических программ, направленных на предупреждение террористических и экстремистских проявлений в молодежной среде.

требностной сфере в ориентациях личности на свободу и альтруизм.

|

Переменные |

Фактор 1 |

Фактор 2 |

Фактор 3 |

|

Ориентация на деньги |

0,70 |

–0,54 |

0,20 |

|

Шкала аутоагрессии |

0,32 |

–0,48 |

–0,32 |

|

Шкала гетероагресии |

0,56 |

–0,23 |

0,24 |

|

Тревожность |

0,27 |

–0,60 |

0,12 |

|

Фрустрация |

0,19 |

–0,69 |

0,03 |

|

Агрессивность |

0,50 |

–0,61 |

0,09 |

|

Ригидность |

0,32 |

–0,72 |

0,30 |

|

Конфронтационный копинг |

–0,23 |

–0,57 |

0,29 |

|

Дистанцирование |

–0,56 |

–0,68 |

0,21 |

|

Самоконтроль |

–0,60 |

–0,67 |

0,23 |

|

Поиск социальной поддержки |

–0,49 |

–0,76 |

0,25 |

|

Принятие ответственности |

–0,59 |

–0,71 |

0,19 |

|

Бегство–избегание |

–0,41 |

–0,73 |

0,27 |

|

Планирование решения проблемы |

–0,55 |

–0,70 |

0,08 |

|

Положительная переоценка |

–0,52 |

–0,72 |

0,18 |

|

Собственные значения |

8,82 |

8,40 |

3,81 |

|

Доля дисперсии |

0,28 |

0,27 |

0,12 |

Список литературы Взаимосвязь социально-психологических, индивидуально-личностных установок и эмоциональных характеристик в профиле личности террористов

- Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. М.: Логос, 2004. 448 с.

- Витюк В.В. Некоторые проблемы терроризма в аспекте современных конфликтных ситуаций (соображения террологов) // Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технология разрешения. 1993. № 4. С. 142—1 47.

- Гаврилов О.В., Забарин А.В. К проблеме оценки социально-психологической среды терроризма // Современные проблемы науки и образования в войсках национальной гвардии Российской Федерации: сборник научных трудов научно-педагогического состава Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии. СПб.: Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, 2016. С. 73—76.

- Зеленков М.Ю. Комплекс факторов, способствующих современному религиозному терроризму // Вопросы безопасности. 2021. № 1. С. 46—70. DOI 10.25136/2409-7543.2021.1.33775.

- Калинин Р.С. Социально-психологический аспект феномена терроризма // Психологическое сопровождение образовательного процесса. 2015. Т. 2. № 5-2. С. 276—286.

- Кудрявцева И.С. Психологические особенности личности террориста // Вестник Таганрогского института имени А.П. Чехова. 2017. № 1. C. 53—57.

- Леви М. Конкретная психология. М.: Тоборобан, 2009. 352с.

- Липовая О.А, Корниенко А.А. Особенности проявления и профилактика терроризма // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2016. № 1. Т. 5. С. 111—114.

- Липовая О.А. Развитие критического мышления у студентов педагогического вуза // Вестник Таганрогского государственного педагогического института имени А.П. Чехова. Гуманитарные науки. Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та имени А.П. Чехова. 2013. № 1. С. 142—145.

- Шмелькова Т.С. Социально-психологические особенности антитеррористических установок молодежи // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2017. Т. 8. № 11-2. С. 174—198.