Взаимосвязь степени выраженности самоактуализации и типа направленности личности обучающегося педагогического вуза

Автор: Федорова Н.В., Гальцова А.Н.

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Психологические аспекты становления и развития личности

Статья в выпуске: 2 (101), 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. В современном мире среди специалистов разных областей существует необходимость формирования внутренней потребности в самоактуализации и реализации собственного творческого потенциала в личностном росте. Цель — актуализировать проблему взаимосвязи между степенью выраженности самоактуализации и типом направленности личности студентов педагогического вуза. Результаты и обсуждение. Важнейшими факторами, определяющими эффективность работы, являются психическое здоровье, высокая личностная зрелость, стремление к самоактуализации, проявляющееся в желании познать окружающий мир, способности брать на себя ответственность, рефлексии, самопринятии и самоуважении, а также готовности к дальнейшему развитию и самосовершенствованию себя. Выводы. Выявлено, что значимой взаимосвязи между самоактуализацией и типами направленности личности нет. Существует лишь взаимосвязь между отдельными показателями самоактуализации и типами направленности личности в группах с высокой и низкой степенями выраженности самоактуализации.

Направленность личности, самоактуализация, развитие личности, внутренние потребности человека

Короткий адрес: https://sciup.org/149148390

IDR: 149148390 | УДК: 159.99 | DOI: 10.24412/1999-6241-2025-2101-179-188

Текст научной статьи Взаимосвязь степени выраженности самоактуализации и типа направленности личности обучающегося педагогического вуза

Natalya V. Fedorova, Candidate of Science (in Psychology), Associate-Professor at the chair of General and Pedagogical Psychology 1; ;

Актуальность, значимость и сущность проблемы. В современном мире вследствие колоссального психического давления, которое испытывает личность, происходят постоянное самосовершенствование, перестройка сложившейся системы отношений, что выводит актуальность проблемы развития и использования потенциала человека на первый план.

Понятие жизненной перспективы И. Ф. Муханова определяет как системное представление личности о будущем, включающее в структуру когнитивный (система жизненных целей и планов), эмоционально-ценностный (переживание отношения к будущему, система ценностных ориентаций), деятельностный (решения и поступки) и другие компоненты [1]. Крайне важным, на наш взгляд, выступает и такой компонент, как необходимость формирования внутренней потребности в самоактуализации, реализации собственного творческого потенциала, заинтересованности в личностном росте специалистов, занятых в психологической, педагогической, социальной и медицинской областях.

Этому созвучны воззрения И. А. Витина о том, что понятие «самоактуализация» является центральным в современном научном гуманитарном знании. По его мнению, теория самоактуализации — одна из наиболее удачных попыток не только поставить, но и решить (в известных пределах) проблему личности в современной общественной ситуации. В России значимость разработки этой теории возрастает в связи с отказом от понимания личности как части коллектива и поиском более сложных моделей развития личности, включающих представления о ее неповторимости, уникальности, единственности [2, с. 123–128].

Цель — определить наличие взаимосвязи между степенью выраженности самоактуализации и типом направленности личности обучающегося педагогического вуза.

Теоретические предпосылки и обзор проблемы. Важнейшими факторами, определяющими эффективность работы специалистов являются психическое здоровье, высокая личностная зрелость, стремление к самоактуализации, выражающееся в желании познать окружающий мир, способности брать на себя ответственность, в рефлексии, самопринятии и самоуважении, а также готовности к дальнейшему развитию и самосовершенствованию. Данные характеристики в более полной мере представлены в самоактуализирующейся личности.

-

А. Маслоу полагал, что только у 1% людей самоактуализация может носить спонтанный характер, а это означает, что потребность в самоактуализации нужно формировать и всячески создавать благоприятные условия для ее успешной реализации [3].

Как полагают В. И. Маркелов и В. И. Каращан, обучающимся недостаточно только лишь овладеть профессиональными знаниями, умениями и навыками, они должны «уметь выстраивать стратегию собственной жизни, самостоятельно определяя свой внутренний потенциал личностного роста, обладать навыками самоорганизации, способностью к самообразованию, уметь расставлять приоритеты, ставить оперативные и стратегические цели и добиваться их достижения», что подразумевает формирование и развитие потребности в самоактуализации в период обучения в вузе [4, с. 567].

Раскрытие и начало реализации внутреннего потенциала обучающихся — это одна из важнейших задач, стоящих перед образовательным учреждением в наши дни.

Сегодня вряд ли кто-то будет оспаривать тот факт, что профессиональная и личностная самореализация любого человека напрямую связана с его способностью к самообразованию, самодисциплине, самоадаптации, самостоятельной постановке целей. В психологической науке проблема направленности личности всегда вызывала повышенный интерес, она освещена во многих работах выдающихся отечественных ученых (К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, A. A. Бодалев, Л. И. Божович, Б. И. Додонов, А. Н. Леонтьев, Д. А. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, B. C. Мерлин, Л. А. Петровская, К. К. Платонов, С. Л. Рубинштейн).

Нет сомнения в том, что направленность является важнейшей характеристикой личности, ее системообразующим фактором и «двигателем» развития и саморазвития личности как одной из важнейших характеристик самоактуализирующейся личности.

В зависимости от того, что является побудителем человеческой активности — мотивы личной заинтересованности, деловые мотивы или мотивы, связанные с потребностью в общении, строятся и все другие особенности личности: интересы, черты характера, стремления и переживания. Более того, от направленности личности зависит не только комплекс характерных для данного человека качеств, но и внутреннее строение каждого присущего ему качества.

Несмотря на теоретическую и прикладную значимость, проблемы самоактуализации и направленности личности на этапе обучения в вузе еще недостаточно разработаны. Поэтому проблемы развития потребности в самоактуализации и формировании направленности обучающегося в процессе учебной деятельности остаются открытыми для теоретического осмысления и экспериментального изучения.

Термин «самоактуализация» как научную категорию ввел К. Гольдштейн. Он предлагал рассматривать симптомы в контексте личности пациента, основывая на этом свою теорию когнитивной реабилитации, объяснял ряд изменений в поведении больных с повреждениями мозга с помощью понятий «самоактуализация» и «самореализация». «Самоактуализация обозначает способность перестройки организма под воздействием травмы» [цит. по: 5, с. 12]. Ученый утверждал, что самоактуализация является основным и единственным мотивом организма, служит предпосылкой для самореализации всего организма, основой развития, самосовершенствования, творческой тенденцией личности. К. Гольдштейн считает, что нормальный, здоровый организм — это тот, в котором «тенденция к самоактуализации действует изнутри и который преодолевает сложности, возникающие из-за столкновений с внешним миром не на основе тревоги, но благодаря радости победы» [5, с. 138]. Для К. Гольдштейна самоактуализация не означает конца проблемам и трудностям, напротив, рост часто может привести к определенному страданию и боли.

Развитие теории самоактуализации связывается, прежде всего, с именами А. Маслоу и К. Роджерса.

-

К. Роджерс выдвинул гипотезу о том, что все поведение вдохновляется и регулируется неким мотивом, который он назвал тенденцией актуализации. Данный мотив представляет собой «свойственную организму тенденцию развивать свои способности, чтобы сохранять и развивать личность» [6, с. 6–18]. В контексте теории К. Роджерса тенденция самоактуализации — это процесс реализации человеком на протяжении всей жизни своего потенциала с целью стать полноценно функционирующей личностью.

-

А. Маслоу определяет самоактуализацию «как такое развитие личности, которое освобождает человека от дефицита проблем роста и от невротических (или инфантильных, или воображаемых, или „ненужных“, или „ненастоящих“) проблем жизни. Так что он может обратиться к „настоящим“ проблемам жизни (сущностным и предельно человеческим проблемам, неустранимым „экзистенциальным“ проблемам, у которых нет окончательного решения), — и не только обратиться, но и устоять перед ними, и взяться за них. То есть, самоактуализация — это не отсутствие проблем, но движение от преходящих или ненастоящих проблем к настоящим проблемам» [7, с. 186].

-

К. Роджерс, как и А. Маслоу, хотел, чтобы человек обращал взор к тому, кем он может быть. По К. Роджерсу, это означает жить насыщенно, полностью осознанно, полностью ощущать человеческое бытие, т. е. «полноценно функционировать» [6, с. 195].

Г. Олпорт предложил теорию, где личность представляет собой «развивающуюся и открытую психофизиологическую систему, ядро которой составляет человеческое Я» [8, с. 105]. Особенностью этой системы является стремление личности к реализации своего жизненного потенциала, к самоактуализации. Ученый считал, что личность в своих проявлениях в большей степени следует социальным, чем биологическим, мотивам, и на этом основании подверг экспериментальному изучению иерархию культурных ценностей, на которые ориентируются различные типы людей. Г. Олпорт также выдвинул положение о том, что мотивы, возникающие на биологической почве, в дальнейшем могут стать независимыми от нее и функционировать самостоятельно [8, с. 94].

По В. Франклу, самоактуализированной личности присущи такие основные две способности, как способность к самотрансценденции и способность к самоотстранению [об этом см.: 9]. Первая способность выражается в направленности человека на что-то, существующее вне его, в постоянном выходе человека за пределы самого себя. Вторая — в его возможности подняться над собой и над ситуацией, посмотреть на себя со стороны.

В отечественной психологии понимание самоактуализации обусловлено разработкой и применением деятельностного подхода (П. А. Гальперин, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.), а в дальнейшем системного и ак-меологического подходов (Б. Г. Ананьев, К. А. Абульханова-Славская, А. А. Дергач, В. Н. Мясищев и др.), ставших теоретико-методологической основой изучения потенциальных возможностей личности. Многие представители отечественной психологии касались сущности феномена самоактуализации, преломляя его через категории «деятельность», «система отношений», «индивидуальность», «субъект», «жизненный путь» и др.

-

С. Л. Рубинштейн полагал, что основными признаками субъекта являются его способности к саморазвитию, самоопределению, самосовершенствованию, другими словами, способность достичь высшего, оптимального уровня своего развития. Понятие «самоактуализация» определяется им через категорию «направленность», рассматриваемую как характеристику личности, в которой соединены динамическое и содержательное, отражательный и отношенческий аспекты, где на новом уровне раскрыты волевые качества личности в том смысле, «насколько и в каком направлении сумела личность придать единство своим влечениям, желаниям и применить свою волю для их реализации в личностно-ценных и общественно значимых формах» [10, с. 43].

Б. С. Братусь рассматривает в личности тенденцию к самоактуализации как «созидательную творческую активность психики человека, ее преображающее влияние как на социальные общественные процессы, так и на собственное развитие» [11, с. 44].

Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев, А. А. Деркач, М. И. Дьяченко, Н. В. Кузьмина и др. в акмеологии исследуют закономерности, тенденции, условия и факторы, влияющие на самоосуществление человеком своего творческого потенциала в процессе профессиональной деятельности. Акме рассматривается как вершинная, предельная, пиковая точка в творческом саморазвитии человека, в которой наиболее полно проявляется его зрелость как личности, субъекта деятельности и индивидуальности. Под самоактуализацией в акмеологии понимается процесс перехода потенциальных характеристик человека как специалиста в актуальные и в ходе самой профессиональной деятельности и подготовки к ней, и в ходе обучения, в том числе и школьного. В этом аспекте самоактуали- зация рассматривается в качестве необходимой формы движения человека к личностной зрелости и вершинам профессионализма *.

Этому созвучны воззрения И. А. Витина, который считает понятие «самоактуализация» центральным в современном научном гуманитарном знании. По его мнению, теория самоактуализации является одной из наиболее удачных попыток не только поставить, но и решить (в известных пределах) проблему личности в современной общественной ситуации. В России значимость разработки этой теории возрастает в связи с отказом от понимания личности как части коллектива и поиском более сложных моделей развития личности, включающих представления о ее неповторимости, уникальности, единственности [2, с. 139–143].

Новейшие тенденции в изучении самоактуализации связаны со смещением интереса исследователей на предельные моменты самоактуализации, возникающие в тех случаях, когда позитивное решение в проблемноконфликтной ситуации крайне затруднительно или даже невозможно на основании ранее усвоенных шаблонов поведения. Самоактуализация представляет собой также постоянный процесс раскрытия своих потенциальных возможностей. Под этим понимаются применение своих способностей и разума и «работа ради того, чтобы делать хорошо то, что ты хочешь делать» [12].

Сравнивая результаты исследования самоактуализации молодежной и взрослой выборок, М. О. Доржиева обнаружила достоверные различия по шкале «взгляд на природу человека». Представители молодого возраста обладают менее позитивной оценкой природы человека, чем взрослые. Кроме того, была установлена корреляционная связь между шкалами «ориентация во времени» и «взгляд на природу человека», которая является критерием того, насколько человек живет «настоящим», реалистичен в восприятии действительности. Являясь обобщенным признаком зрелости личности, уровнем ее развития, по мнению отечественных и зарубежных психологов, показатель «компетентность во времени» в молодежной выборке был ниже. Автор объясняет данный факт незавершенностью процесса самоактуализации у представителей юношеского возраста [13].

Особенности структуры характеристик самоактуализации в разные возрастные периоды выявила Е. Н. Городилова.

При переходе от молодого возраста к зрелому структура самоактуализации при наличии общих связей становится более сформированной, увеличивается связь ее основных компонентов между собой [14].

Проанализировав проблему самоактуализации личности в отечественной и зарубежной психологии, можно заключить, что взгляды на природу и феномен самоактуализации, а также особенности ее реализации в жизнедеятельности человека очень схожи у представителей различных зарубежных и отечественных психологических направлений.

Таким образом, самоактуализацию можно определить как процесс саморазвития личности, ее личностного роста «изнутри», как процесс становления человека субъектом собственной жизнедеятельности, направленный на выстраивание стратегии жизни, иерархии ценностей, на обретение смысла жизни. Она неотделима от процесса рефлексии, пронизывающего все составляющие личностного роста: самопонимание, аутосимпатию, ценности, смыслы.

Далее перейдем к рассмотрению проблемы направленности личности в отечественной и зарубежной психологии. Понятие «направленность» было введено в научный обиход и стало использоваться Л. С. Рубинштейном в 1940 г. Проблема направленности личности, по его мнению, «это, прежде всего, вопрос о динамических тенденциях, которые в качестве мотивов определяют человеческую деятельность, сами, в свою очередь, определяясь ее целями и задачами» [10, с. 104]. С позиции теории отношений В. Н. Мясищева под направленностью личности понимаются «доминирующие отношения личности к предметам внешнего мира, людям, деятельности и к себе, где отношения — это свойства, характеризующие направленность личности» [15, с. 92]. К понятию «направленность» он относит мотивы, интересы, цели, мировоззрение, убеждения и идеалы. Д. А. Леонтьев определял направленность личности «как сложное психическое образование, отражающее устойчивую взаимосвязь инициатора с целью и обеспечивающее регуляцию поведения и деятельности человека». Потребности, убеждения, идеалы, мотивы, по мнению ученого, могут выступать в качестве инициатора деятельности, а общая направленность личности понимается как его системообразующий фактор. Л. И. Божович рассматривала направленность как систему устойчиво доминирующих мотивов, полагая, что направленность личности определяется иерархической структурой мотивационной сферы. К. К. Платонов выделял две стадии проявления направленности в зависимости от глубины ее развития в деятельности человека: низкую, выражающуюся в форме желания, влечения, и высокую — в форме склонностей, интересов, убеждений. Е. П. Ильин под направленностью личности понимает те цели и побуждения, которыми руководствуется человек в своей деятельности, в своем отношении к окружающему миру [16].

В зарубежной психологической науке понятие «направленность личности» практически не используется [17]. В качестве синонима употребляется понятие мотивационно-потребностной сферы личности. Только немецкий психолог В. Штерн рассматривает направленность как определенную организацию мотивов.

Исследуя изменение направленности личности студентов бакалавриата в процессе обучения в профессионально-педагогическом вузе, В. А. Штерензон и А. В. Сажаев отмечают, что у обучающихся первого курса доминируют такие виды направленности, как деловая и личностная, когда к четвертому курсу направленность личности смещается в сторону деловой, объясняют это тем, что к моменту окончания вуза каждый уже хорошо представляет свою будущую профессиональную деятельность. Авторы также отмечают гендерный аспект: при общей тенденции к увеличению деловой направленности и уменьшению коллективистской у обучающихся-девушек это проявляется более отчетливо. Еще на первом курсе они имеют доминирующую (хотя и незначительно) деловую направленность, а обучающиеся-юноши обладают доминирующей (незначительно) личностной направленностью. К окончанию вуза среднестатистический студент мало меняется, тогда как у среднестатистической студентки коллективистская и личностная направленность снижаются, а деловая — возрастает. Девушка становится более нацеленной на профессиональный рост [18].

В работе О. В. Москаленко, посвященной исследованию студентов технического вуза со второго по пятый курс, также говорится о четком доминировании деловой направленности в течение всего периода обучения. При этом выраженность той или иной направленности возрастает [19].

Материалы и методы

В исследовании приняли участие 75 студентов-бакалавров 3 и 4 курсов факультета психологии и педагогики Омского государственного педагогического университета, обучающихся очно, находящихся в возрасте от 19 лет до 21 года. Использовались следующие методы: тестирование, качественный анализ данных и коэффициент r ранговой корреляции Спирмена. Для осуществления диагностики по проблеме исследования были выбраны следующие методики: «Самоактуализационный тест» (САТ) Ю. Е. Алешиной, Л. Я. Гозмана, М. В. Загика и М. В. Кроза для определения самоактуализации; методика «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности» С. С. Бубновой, использовавшаяся для дополнения само-актуализационного теста, дающая возможность установить реализацию ценностных ориентаций личности в реальных условиях жизнедеятельности; «Ориентировочная анкета» В. Смекала и М. Кучера, позволяющая выявить доминирующий тип направленности личности.

Результаты и обсуждение

Исследование степени выраженности самоактуализации личности. После обработки результатов использования методики и подсчета эмпирических данных испытуемые распределились по трем группам в зависимости от степени выраженности самоактуализации:

-

— группа «самоактуализирующиеся» — это испытуемые, набравшие по результатам теста высокие баллы (от 55 до 70 Т-баллов), их доля составила 17% (13 человек). Это те люди, для которых характерно непрерывное стремление к возможно более полному выявлению и развитию своих личностных возможностей. Самоактуализирую-щейся личности свойственны дружелюбие, отсутствие агрессивности, способность к глубоким привязанностям; при этом они легко переносят одиночество, проявляют независимость, отстаивают свою точку зрения, свои принципы. Это личности, способные к творчеству, полноценному общению, активному саморазвитию;

-

— группа «статистическая норма» — испытуемые, набравшие по итогам диагностики от 45 до 54 Т-баллов, их доля составила 68% (51 человек). Это так называемая психическая и статистическая норма. Представителей данной группы характеризуют как людей, потенциально способных к самоактуализации при создании благоприятных условий для развития личности;

-

— группа «рубежные» — это респонденты, чьи результаты лежат в диапазоне от 40 до 44 Т-баллов, их доля равна 15% (11 человек). Подобные результаты могут свидетельствовать о дискретном восприятии жизненного пути, о высокой степени зависимости, конформности и несамостоятельности испытуемых.

Тестирование не выявило предельно высоких и предельно низких шкальных оценок (выше 70 или ниже 30 Т-баллов).

Опишем более подробно каждую из трех групп. Для этого мы вычислили средние значения по каждой из 14 шкал в трех группах («самоактуализирующиеся», «среднестатистическая норма», «рубежные»).

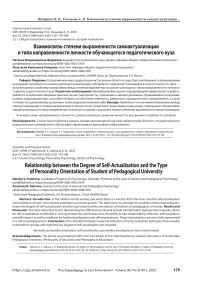

Проанализируем профиль первой группы — «само-актуализирующиеся», представленный на рис. 1.

Рис. 1. Профиль группы «самоактуализирующиеся» со средними значениями в Т-баллах

( Fig. 1. Profile of the “self-actualizing” group with average values in T-scores)

Диапазон баллов, определенный для этой группы, лежит в пределах от 55 до 70 Т-баллов. Средние баллы группы по базовым шкалам — ориентации во времени и поддержки — находятся на уровне 57 и 63 Т-баллов соответственно, что может охарактеризовать испытуемых данной группы как людей, способных к целостному восприятию времени (прошлого, настоящего и будущего), умеющих жить настоящим, переживать текущий момент своей жизни во всей полноте. Это целеустремленные люди, свободные в своем выборе, не подверженные внешнему влиянию, не вступающие в конфликт с групповыми нормами, им свойственно дружелюбие.

Рассмотрим данные, полученные по дополнительным шкалам теста, дающим информацию по отдельным аспектам самоактуализации.

Средние значения по шкалам ценностных ориентаций и гибкости поведения составили 56,3 и 55,5 Т-балла соответственно, а это характеризует испытуемых как людей, разделяющих ценности, характерные для само-актуализирующейся личности, гибких во взаимодействии с другими людьми, способных своевременно и адекватно реагировать на изменения окружающих условий.

Средние показатели для шкал сензитивности и спонтанности 56,1 и 61,2 соответственно свидетельствуют об испытуемых данной группы как о личностях, способных к рефлексии собственных чувств и потребностей, а также спонтанному и непосредственному выражению своих чувств, но это не означает отсутствия способности к продуманным и направленным действиям.

По шкалам самоуважения и самопринятия испытуемые набрали 61,6 и 64,5 Т-балла, что характеризует их как людей, способных ценить свои положительные качества и достоинства, уважать себя за них, а также принимать себя таким, какой ты есть, вне зависимости от оценки собственных достоинств и недостатков.

Среднее значение по шкале представления о природе человека соответствует 55,8 Т-балла и говорит о том, что испытуемым данной группы присуще положительное восприятие природы человека.

По шкале синергия результат в 50 Т-баллов находится в пределах диапазона значений, соответствующих группе среднестатистической нормы (45–54 Т-балла), а это может свидетельствовать о том, что целостное восприятие мира и понимание связанности противоположностей в данной группе пребывают на стадии формирования и осмысления.

По шкалам принятия агрессии и контактности результат составил 56,5 и 59,4 Т-балла. Эти значения демонстрируют, что испытуемые данной группы могут воспринимать свое раздражение, гнев и агрессивность как естественное проявление человеческой природы, также способны быстро устанавливать тесные, эмоционально глубокие контакты с людьми.

По шкале познавательных потребностей средний балл равен 49,2, что соответствует диапазону значений группы «статистическая норма». Данные результаты мы склонны объяснять снижением познавательных потребностей на старших курсах вуза, тем более подобная тенденция наблюдается во всей выборке в целом.

Среднее значение по шкале креативности достигло 58,9 Т-балла, что позволяет вести речь о формировании активного преобразовательного отношения к миру и выраженной творческой направленности испытуемых.

Таким образом, проанализировав профиль средних значений группы «самоактуализирующиеся», мы видим, что по 12 из 14 шкал средние результаты лежат в соответствующем диапазоне баллов, по оставшимся 2 шкалам — синергия и познавательные потребности — средние значения занижены и лежат в диапазоне группы «статистическая норма».

Средние значения по 8 шкалам из 14: ориентация во времени, ценностные ориентации, гибкость поведения, сензитивность, представления о природе человека, принятие агрессии, контактности и креативности, — составляют от 56 до 59 Т-баллов, а следовательно, расположены в нижней части диапазона, соответствующего группе «само-актуализирующиеся» (от 55 до 70 Т-баллов). Это может свидетельствовать о том, что самоактуализация в данной группе находится на стадии активного формирования.

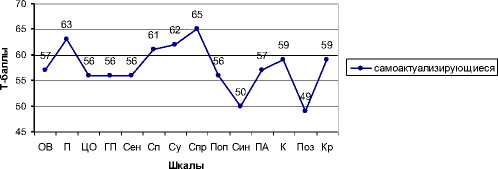

Перейдем к профилю второй группы — «статистическая норма» (рис. 2).

Диапазон значений, определенный для группы «статистическая норма», варьируется в пределах от 45 до 54 Т-баллов.

Рис. 2. Профиль группы «статистическая норма» со средними значениями в Т-баллах

( Fig. 2. Profile of the “statistical norm” group with average values in T-scores)

По базовым шкалам ориентации во времени и поддержки испытуемые набрали 47 и 50 Т-баллов соответственно, что характеризует их как людей, с одной стороны, стремящихся ощущать неразрывность прошлого, настоящего и будущего, а с другой — еще сохранивших элементы дискретного восприятия своего жизненного пути. Испытуемые желают руководствоваться собственными принципами, целями и установками, но пока в их поведении проявляется подверженность внешнему влиянию.

Средние значения по шкалам ценностной ориентации и гибкости поведения — 50 и 47 Т-баллов соответственно. Это позволяет заключить, что ценности, присущие са-моактуализирующейся личности, и гибкость поведения у данных испытуемых находятся на стадии формирования. Гибкость не всегда проявляется в поведении, а следовательно, испытуемые не всегда могут быстро и адекватно реагировать на изменение ситуации.

Средние значения по шкалам сензитивности и спонтанности составили 51 и 52 Т-балла соответственно. Такие результаты определяют респондентов как стремящихся к рефлексии собственных чувств и потребностей, спонтанному и непосредственному их выражению, умению действовать по ситуации.

По шкале самоуважения 55 Т-баллов — результат, лежащий в диапазоне средних значений группы «самоак-туализирующиеся», является высоким и свидетельствует о том, что испытуемые данной группы умеют ценить свои достоинства, положительные качества характера и уважают себя за них.

По шкале самопринятия среднее значение соответствует 52 Т-баллам, что характеризует респондентов как людей, знающих свои достоинства и недостатки и стремящихся их принимать.

Средние значения шкал представления о природе человека и синергии составили 51 и 47 Т-баллов соответственно. Это указывает на то, что испытуемые данной группы склонны в целом положительно воспринимать природу человека, стремятся к целостному восприятию мира и людей, к пониманию связанности таких противоположностей, как мужское и женское, рациональное и эмоциональное, телесное и духовное.

-

51 и 52 Т-балла по шкалам принятия агрессии и контактности отличают респондентов данной группы стремлением принимать выражение собственных отрицательных эмоций как естественное проявление человеческой природы, способностью к быстрому установлению глубоких и тесных эмоционально насыщенных контактов с людьми.

Среднее значение по шкале познавательных потребностей лежит в диапазоне баллов, соответствующем группе «рубежные» (от 40 до 44 Т-баллов), и составляет 42 Т-балла. На наш взгляд, столь низкий результат объясняется не только возрастными особенностями выборки, но и доступностью любой информации в целом благодаря развитию современных технологий. По шкале креативности среднее значение группы составило 51 Т-балл, что свидетельствует о формировании творческой направленности личности, о поиске индивидуальности.

Рассмотрев профиль группы «статистическая норма», можно заметить, что среднее значение по шкале познавательных потребностей занижено — оно достигло 42 Т-баллов, лежит в диапазоне «рубежные» (от 40 до 44 Т-баллов). Средние значения по шкалам ориентации во времени, гибкости поведения и синергии составили по 47 Т-баллов, что соответствует нижней части диапазона баллов, определенного для группы «статистическая норма». Данные результаты могут указывать на направления работы в целях самосовершенствования и развития личности.

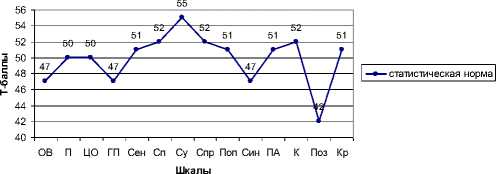

Проанализируем профиль третьей группы «рубеж-

Шкалы

Рис. 3. Профиль группы «рубежные» со средними значениями в Т-баллах

( Fig. 3. Profile of the “borderline” group with average values in T-scores)

Среднее значение по шкале ориентации во времени составляет 40 Т-баллов, что характеризует испытуемых, входящих в данную группу, как людей, ориентированных на один из отрезков временной шкалы (прошлое, настоящее или будущее), не способных переживать текущий момент своей жизни во всей его полноте, для них характерно дискретное восприятие своего жизненного пути.

-

33 Т-балла — среднее значение по шкале поддержки, располагающееся ниже предела диапазона баллов, соответствующего данной группе, что свидетельствует о высокой степени зависимости, конформности, несамостоятельности субъекта, внешнем локусе контроля, подверженности влиянию со стороны.

По шкалам ценностной ориентации и гибкости поведения средние значения группы составляют 36 и 37 Т-баллов соответственно, что характеризует респондентов группы как людей, у которых не сформированы ценности, присущие самоактуализирующейся личности, им трудно быстро и адекватно реагировать на изменение ситуации, у них наблюдается ригидность в поведении.

Средние значения по шкалам сензитивности и спонтанности равны 42 и 40 Т-баллам соответственно, такие результаты говорят о низком уровне рефлексии испытуемых данной группы, что ведет к неосознанности собственных потребностей и чувств, неготовности действовать в непредвиденных ситуациях, вызывает страх вести себя раскованно, естественно, открыто демонстрировать собственные эмоции.

-

48 Т-баллов по шкале самоуважения — результат, лежащий в диапазоне «статистической нормы», позволяет вести речь о стремлении респондентов ценить свои достоинства и положительные качества характера, уважать себя за них.

-

39 Т-баллов по шкале самопринятия характеризуют испытуемых неспособностью принимать себя такими, каковы они есть, постоянной концентрацией на собственных достоинствах либо недостатках.

По шкале представлений о природе человека средние значения составляют 47 Т-баллов, данный результат соответствует диапазону значений группы «статистическая норма», что отличает испытуемых стремлением в целом положительно воспринимать природу человека, его направленность и желания.

Среднее значение по шкале синергии составляет 41 Т-балл, на основании чего можно сделать вывод о дискретности восприятия мира и людей, акцентировании внимания на противоположностях.

-

39 и 40 Т-баллов — средние значения по шкалам принятия агрессии и контактности, свидетельствующие о непринятии естественных отрицательных проявлений человеческой природы, таких как раздражение, гнев, агрессия, в особенности выражающихся в собственном поведении.

По шкалам познавательных потребностей и креативности средние значения составляют 38 и 43 Т-балла соответственно, что говорит о сильном снижении познавательных потребностей и низкой выраженности или вообще отсутствии творческой направленности личности.

Можно отметить, что очень низкое количество баллов (<40 Т-баллов) набрано по 6 из 14 шкал: поддержки, ценностных ориентаций, гибкости поведения, самопри-нятия, принятия агрессии и познавательных потребностей. Значения ниже 40 Т-баллов могут свидетельствовать о недоразвитии личности испытуемого, о деформации его установок и отношений к различным сторонам реальности [17]. Такие результаты позволяют сделать вывод о необходимости психолого-педагогической работы с испытуемыми данной группы.

Завершая анализ результатов, полученных с помощью самоактуализационного теста (САТ), обратим внимание на тенденцию, характерную для всей выборки в целом: общее снижение баллов по шкале познавательных потребностей связано с тем, что в исследовании участвовали студенты-старшекурсники, у которых происходит снижение познавательных потребностей и появляется стремление не к получению знаний, а к реализации их на практике.

Таким образом, большинство испытуемых имеет среднюю выраженность самоактуализации, т. е. при создании благоприятных условий для развития личности, таких как психолого-педагогическая поддержка в выявлении и реализации способностей и возможностей, будет повышаться степень выраженности их самоактуализации.

Структура ценностных ориентаций личности. Перейдем к рассмотрению результатов, полученных по методике «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности» С. С. Бубновой, раскрывающей более подробно шкалу ценностных ориентаций самоактуализационного теста (САТ).

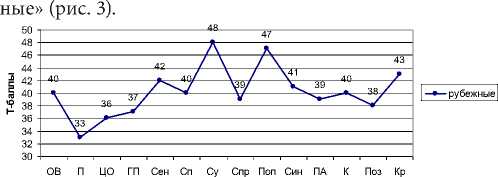

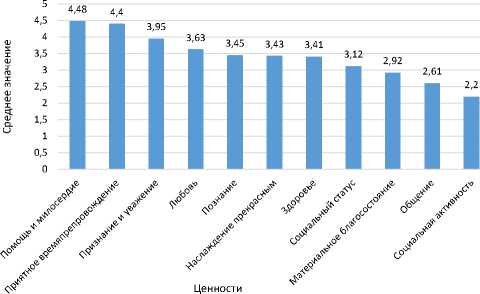

Рис. 4. Иерархия ценностных ориентаций студентов педагогического вуза

-

( Fig. 4. Hierarchy of value orientations of students of a pedagogical university)

В иерархии ценностных ориентаций группы доминируют такие ценностные ориентации, как помощь и милосердие, приятное времяпрепровождение, признание и уважение людей (1 по 3 ранг соответственно). Такое распределение ценностей вполне соответствует гуманитарной направленности современного образования и возрастным особенностям испытуемых. Среднее значение и стандартное отклонение ценности «помощь и милосердие» говорят о более высокой ее значимости в сравнении с другими ближайшими ценностями. Этот результат можно объяснить еще и спецификой факультета психологии и педагогики, на котором обучаются испытуемые. Профессия психолога подразумевает милосердие и готовность помочь окружающим.

Второе и третье места в иерархии ценностных ориентаций отдано приятному времяпрепровождению и признанию и уважению людей. На наш взгляд, данные ценности занимают столь высокие позиции, так как транслируются с экранов телевизора и в интернете, когда герои телепередач, реалити-шоу заняты общением и приятным времяпрепровождением вместо реальной трудовой деятельности, при этом пользуясь признанием и уважением людей. Эти ценности приняты и взрощены в ценностно-смысловой структуре личности современной студенческой молодежи и занимают высокие позиции.

Четвертое и пятое места занимают любовь и познание нового соответственно. Примечательно, что такая ценность, как любовь, стоит лишь на четвертом месте по сравнению с приятным времяпрепровождением. Возможно, данная особенность объяснима тем, что современная молодежь в студенческом возрасте не намерена создавать семейные отношения, о чем свидетельствует средний возраст вступления в брак в 2019 г. в пределах 25–34 лет, тогда как в 2011 г. он приходился на период 18–24 лет (по данным официальной статистики). Современная молодежь стремится к самореализации и развитию карьеры.

Шестое и седьмое места у наслаждения прекрасным и здоровья. Столь низкая позиция у такой ценности, как здоровье, объяснима тем, что в возрасте испытуемых она воспринимается как данность, а не как ценность, редко кто в данном возрасте сталкивается с проблемами со здоровьем.

Наиболее отвергаемые ценности — высокий социальный статус, материальное благосостояние, общение и социальная активность (8, 9, 10 и 11 ранги). Предпоследнее (десятое) место у такой ценности, как общение, на наш взгляд, обусловлено большим количеством виртуального общения, социальные сети и мессенджеры сделали его доступным и всеобъемлющим, современное поколение студентов живет в нем, не всегда осознавая ценности «живого» общения. Одиннадцатое место заняла социальная активность, причинами этого могут быть пассивная жизненная позиция, недостаточная зрелость личности.

Направленность личности обучающихся. Что касается представленности видов направленности у студентов педагогического вуза, то у 76% (57 человек) респондентов преобладает деловая направленность («на задачу»). Такие люди склонны увлекаться процессом деятельности, бескорыстно стремятся к познанию, овладению новыми умениями и навыками, для них характерно стремление сотрудничать с коллективом и добиваться наибольшей продуктивности группы, а поэтому они стараются доказать точку зрения, которую считают полезной для выполнения поставленной задачи.

Для 48% (36 человек) опрошенных характерна личностная направленность («направленность на себя»), которая связывается с преобладанием мотивов собственного благополучия, стремления к личному первенству, престижу. Такие люди чаще всего заняты самими собой, своими чувствами и переживаниями и мало реагируют на потребности людей вокруг себя. В работе видят, прежде всего, возможность удовлетворить свои притязания.

У 31% (23 человека) испытуемых преобладает коллективистская направленность («направленность на взаимные действия»), она имеет место тогда, когда поступки человека определяются потребностью в общении, стремлением поддерживать хорошие отношения с товарищами по учебе. Такие люди проявляют интерес к совместной деятельности.

Таким образом, мы видим, что доминирует деловая направленность («на задачу»), на втором месте стоит личная направленность («на себя»), а третье место занимает коллективистская («на взаимодействие»).

На наш взгляд, доминирование деловой направленности у испытуемых (76%) можно объяснить тем, что на старших курсах возрастает количество специальных предметов в учебной программе, а также становится близким момент окончания вуза, что сказывается на стремлении попробовать себя в профессиональной деятельности, реализовать полученные знания на практике.

Преобладание личностной направленности у 48% испытуемых можно объяснить преобладанием в нашем обществе в последнее время ценности личных достижений, ориентации на личный успех, а отсюда поиск своего места в жизни, стремление познать себя и свои потребности, осознание своей неповторимости и индивидуальности — направленности на самого себя.

Низкая представленность коллективистской направленности — всего у 31% испытуемых — объяснима процессом профессионализации, когда человек уходит вглубь выбранной профессии, сужая разносторонние контакты, отдавая приоритет профессиональным контактам. Кроме того, начиная с 90-х годов ХХ в. в российском обществе приоритет отдается личным достижениям, личной эффективности и успешности, а коллективные отодвигаются на второй план, что, несомненно, отражается в направленности личности.

Для определения наличия или отсутствия взаимосвязи между степенью выраженности самоактуализации и типами направленности личности мы использовали непараметрический метод — коэффициент r ранговой корреляции Спирмена.

Все полученные величины коэффициента корреляции между переменными варьировались в диапазоне от –0,14 до +0,26, что по шкале Чеддока свидетельствует об очень слабой связи, которую не принято принимать в расчет.

Далее мы произвели корреляционный анализ количественных показателей самоактуализации и направленности личности в следующих группах испытуемых: «самоактуализирующиеся», «статистическая норма» и «рубежные».

Величина коэффициента корреляции между шкалой самоактуализации «гибкость поведения» и направленности на себя составила 0,64, что свидетельствует о наличии прямой связи средней силы, иными словами, чем выше гибкость поведения в группе «самоактуализирующихся», тем более выражена направленность на себя.

Величина коэффициента корреляции между шкалой самоактуализации «спонтанность» и направленностью на задачу составила 0,61, что демонстрирует наличие прямой связи средней силы, соответственно, чем выше уровень спонтанности личности, тем более выражена направленность на задачу.

Величина коэффициента корреляции между шкалой самоактуализации «креативность» и направленностью на задачу составила 0,61, что указывает на наличие прямой связи средней силы и означает, что чем выше творческая направленность личности, тем более выражена направленность на себя.

Далее проанализируем данные корреляционного анализа по группе «статистическая норма».

Количество респондентов в этой группе составило 51 человек (68%). Проанализировав результаты, мы пришли к выводу, что все величины коэффициента корреляции соответствуют показателям, характерным для очень слабой связи, которую мы не будем брать в расчет.

Рассмотрим данные корреляционного анализа по группе «рубежные». Количество респондентов этой группы составило 11 человек (15%).

Величина коэффициента корреляции между шкалой самоактуализации «поддержка» и направленностью «на себя» составляет 0,67, что показывает наличие прямой связи средней силы, соответственно, чем ниже стремление человека руководствоваться в жизни собственными убеждениями, целями и установками, тем менее выражена у него направленность «на себя».

Величина коэффициента корреляции между шкалой самоактуализации «сензитивность» и личностной направленностью («на себя») составила 0,66, что указывает на наличие прямой связи средней силы, а это означает, чем хуже человек отдает себе отчет в своих потребностях и чувствах, тем менее выражена направленность «на себя».

Таким образом, используя методы математической статистики, мы выяснили, что значимой взаимосвязи между самоактуализацией и типами направленности личности нет. Существует лишь взаимосвязь между отдельными показателями самоактуализации и типами направленности личности в группах с высокой и низкой степенью выраженности самоактуализации.

Выводы

-

1. Самой многочисленной — 68% от общего числа испытуемых — оказалась группа «статистическая норма», в нее вошли испытуемые, набравшие средние баллы по шкалам самоактуализации, т. е. большинство качеств самоактуализирующейся личности у них развиты на хорошем уровне, но недостаточном, для того чтобы называться самоактуализирующейся личностью. Для более полного развития данных качеств должны быть созданы благоприятные условия в рамках вуза, например циклы лекций, направленные на самопознание и увеличение багажа практических знаний, культивирование ценности самоактуализации, тренинговые программы, возможность для творческого самовыражения и т. д.

-

2. Число респондентов группы «самоактуализи-рующиеся» составило 17% от общего количества испытуемых, их отличает целостное восприятие времени, независимость от оценок окружающих, стремление руководствоваться собственными целями, самоуважение, самопринятие и выраженная творческая направленность.

-

3. Группа «рубежные» составила 15% от общего числа испытуемых. Респонденты данной группы характеризуются дискретностью в восприятии времени, зависимостью от мнения окружающих, неумением спонтанно выражать собственные чувства и потребности, недостаточной сформированностью рефлексии.

-

4. Средние значения группы «самоактуализирую-щиеся» по 12 из 14 шкал расположены в соответствующем диапазоне баллов, по оставшимся 2 шкалам синергии и познавательных потребностей средние значения занижены и располагаются в диапазоне группы «статистическая норма», что указывает на необходимость развивающей работы в отношении целостного восприятия мира и активизации познавательных потребностей.

-

5. Профиль средних значений группы «статистическая норма» по 13 из 14 шкал соответствует диапазону группы и лишь по шкале познавательных потребностей значение расположено в диапазоне группы «рубежные».

-

6. Что касается профиля средних значений группы «рубежные», то можно отметить, что средние значения 6 из 14 шкал: поддержки, ценностных ориентаций, гибкости поведения, самопринятия, принятия агрессии и познавательных потребностей, — расположены ниже границ диапазона группы, что может свидетельствовать о недоразвитии личностей испытуемых, о деформации их установок и отношений к различным сторонам реальности. Данные результаты свидетельствуют о необходимости проведения коррекционно-развивающей работы с респондентами «рубежной» группы по самопринятию, повышению самооценки, формированию ценностных ориентаций, характерных для самоактуализирующейся личности, а также развитию познавательных потребностей.

-

7. В целом самоактуализация испытуемых находится на стадии формирования.

-

8. В структуре ценностных ориентаций личности доминируют такие ценности, как помощь и милосердие, приятное времяпрепровождение, признание и уважение людей (1 по 3 ранг соответственно). Четвертое и пятое места занимают любовь и познание нового соответственно. Шестое и седьмое места у наслаждения прекрасным и здоровья.

-

9. Наиболее отвергаемые ценности — высокий социальный статус, материальное благосостояние, общение и социальная активность (8, 9, 10 и 11 ранги соответственно).

-

10. Указали на доминирование деловой направленности, обусловленной профессиональными устремлениями, 76% испытуемых. У 48% респондентов превалирует личностная направленность, детерминированная стремлением к личным достижениям и успеху, всего у 31% испытуемых — коллективистская направленность, что объяснимо сужением разносторонних контактов в процессе профессионализации.

-

11. Значимой взаимосвязи между степенью выраженности самоактуализации и типами направленности личности нет. Существуют лишь взаимосвязи между некоторыми шкалами самоактуализации и направленностью «на себя» и «на задачу» в группах «самоактуализи-рующиеся» и «рубежные» с высокой и низкой степенями выраженности самоактуализации соответственно.

Область применения и перспективы. Проведенное исследование не исчерпывает всей сложности проблемы самоактуализации личности и ее направленности, однако полученные данные могут быть применены в профилактической и консультативной работе психологопедагогической службы вуза, а также стать основой для разработки программы психологических тренингов, направленных на работу с людьми с низким уровнем самоактуализации, находящихся в зоне риска.