Взаимосвязь стратегий преодолевающего поведения и адаптации подростков в инклюзивной образовательной среде

Автор: Калинина Наталья Валентиновна

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Психология и педагогика

Статья в выпуске: 4 (22), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется социальная адаптация подростков в контексте преодоления трудных ситуаций в процессе взаимодействия с инклюзивной образовательной средой. Выявлены особенности адаптации подростков с ограниченными возможностями здоровья и их здоровых сверстников. Исследованы стратегии преодолевающего поведения подростков с различным уровнем адаптированности. Выявлены взаимосвязи уровня адаптированности и используемых стратегий преодолевающего поведения: подростки с высоким уровнем адаптации без ограничений здоровья для преодоления трудностей используют личностные ресурсы для поиска способов разрешения проблемы; подростки с ограниченными возможностями здоровья для эффективного разрешения проблемы преимущественно обращаются за помощью и поддержкой к другим людям.

Социальная адаптация, преодолевающее поведение, трудные жизненные ситуации, подростки с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивная образовательная среда

Короткий адрес: https://sciup.org/14114174

IDR: 14114174

Текст научной статьи Взаимосвязь стратегий преодолевающего поведения и адаптации подростков в инклюзивной образовательной среде

Спецификой современного этапа образовательной политики в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) становится создание условий для их включенного обучения в массовых образовательных учреждениях. Речь идет прежде всего об особой инклюзивной образовательной среде, где обучающиеся получают не только возможности для обучения, воспитания, общения и коррекционной помощи, но и поддержку в социальной адаптации.

С приходом ученика с ограниченными возможностями здоровья в массовую школу напряженность образовательной среды неизбежно возрастает: и сам ученик, и его родители, и его одноклассники, и педагоги сталкиваются со значительными трудностями, связанными как с организацией образовательного процесса, так и с построением взаимодействия всех участников [5, 6]. Эти трудности ученику необходимо нау- читься преодолевать. Поскольку адаптация представляет собой активный процесс взаимодействия личности со средой и рассматривается как достижение согласования в системе «личность — среда», именно взаимодействие обучающегося со средой в процессе преодоления трудных ситуаций мы считаем наиболее перспективным контекстом рассмотрения проблемы социальной адаптации в инклюзивной образовательной среде.

В современной психологии особенности взаимодействия человека и трудной жизненной ситуации исследуются с различных методологических позиций: как психологические защиты [3, 10], с позиций переживания [2], как совладание [1, 11] и т. п. Наиболее распространенной является концепция совладания, описывающая поведение человека в трудной ситуации исходя из предпосылки, определяющей совладание в качестве динамического процесса, зависящего как от специфики ситуации, так и от ее восприятия и оценки самим человеком [12]. Совла-дающее поведение реализуется посредством применения копинг-стратегии на основе личностных и средовых ресурсов. Копинг-стратегии — это актуальные ответы личности на воспринимаемую угрозу. Относительно стабильные личностные и социальные характеристики людей, обеспечивающие преодоление, рассматриваются в качестве копинг-ресурсов [4, 12].

Обращение к проблеме совладающего поведения в социальной теории адаптации человека в социуме, разработанной в отечественной психологии [7], позволяет соотнести защитноадаптивные психические механизмы и комплексы с «причинами дезадаптации» и рассмотреть конструктивные способы преодоления трудной ситуации с точки зрения ресурсов процесса адаптации.

В указанном контексте нами была предпринята попытка исследования взаимосвязей адаптивности обучающихся в инклюзивной образовательной среде с используемыми ими способами преодоления трудных ситуаций. В исследовании приняли участие 116 школьников подросткового возраста — учащихся 6—8 классов инклюзивных школ, из них 32 подростка с ограниченными возможностями здоровья. Адаптация изучалась на основе опросника социальнопсихологической адаптированности К. Роджерса и Р. Даймонда в адаптации А. К. Осницкого [8]. Для изучения стратегий адаптационных взаимодействий школьников с инклюзивной образовательной средой в процессе преодоления трудностей использовалась методика «Индикатор копинг-стратегий» Д. Амирхана, адаптированная Н. А. Сиротой и В. М. Ялтонским [9].

Результаты исследования социально-психологической адаптированности подростков — участников инклюзивной образовательной среды позволили провести сравнение общего уровня адаптированности подростков с ограниченными возможностями здоровья по сравнению с подростками без ограничений по здоровью, а также выявить специфику их адаптации на основе выраженности отдельных ее показателей. Анализ результатов показал, что общий уровень адаптированности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в целом ниже по сравнению с обучающимися без ограничений здоровья (условно здоровыми) (средние баллы 67 и 105 соответственно). Ученики с ОВЗ демонстрируют значимо более низкое принятие как себя (25 баллов по сравнению с 45 баллами у учащихся без ОВЗ), так и других (19 баллов по сравнению с 37 баллами у учеников без ОВЗ). Для учащихся-подростков с ОВЗ характерны сниженные показатели эмоционального комфорта (11 баллов по сравнению с 17 у условно здоровых школьников) и выраженное стремление к доминированию (24 балла по сравнению с 13 у школьников без ОВЗ). Все отмеченные различия достоверны (p < 0,05). Возможно, эти различия связаны с отсутствием ярко выраженных успехов в учении, негативными переживаниями, неудачным опытом общения подростков с ОВЗ с другими людьми, сложившимся уже стереотипом поведения среди других людей. Стремление к доминированию может как выступать их защитным механизмом, так и свидетельствовать об уже сложившемся способе социальной адаптации за счет требований к другим. В то же время если в группе условно здоровых подростков встречаются учащиеся с показателями дезадаптации, то в группе учащихся с ОВЗ картина адаптации хотя и снижена, но более равномерная. Показатели интернальности у школьников с ОВЗ значимо не различаются с показателями условно здоровых школьников.

На основе индивидуальных показателей адаптированности испытуемых были выделены две условные группы: адаптированных, куда вошли учащиеся с высокими и средними показателями адаптированности (значения интегрального показателя адаптированности более 40 %), и низкоадаптированных (со значениями интегрального показателя адаптированности ниже 40 %). Среди обучающихся с ОВЗ в группу адаптированных были отнесены 59 % обучающихся, во вторую группу — низкоадаптированных — 41 % подростков. При этом среднегрупповые показатели держатся около 40 % отметки. Среди условно здоровых учащихся первую группу составили 83 %, а группу низкоадаптированных — 17 % учеников (при этом разброс среднегрупповых показателей значителен, и практически все учащиеся из этой группы имеют признаки дезадаптации). Эти результаты показывают, что процесс социальной адаптации к инклюзивной образовательной среде как у подростков с ОВЗ, так и у их сверстников без ограничений по здоровью сопряжен с преодолением трудностей.

Далее изучению подверглись стратегии преодолевающего поведения, используемые представителями сравниваемых групп в процессе адаптационных взаимодействий с инклюзивной образовательной средой.

Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели копинг-стратегий адаптированных и низкоадаптированных подростков (в средних баллах)

|

Копинг-стратегия |

Обучающиеся с ОВЗ |

Условно здоровые обучающиеся |

||

|

1 гр. |

2 гр. |

1 гр. |

2 гр. |

|

|

Разрешение проблем |

25 |

12 |

30 |

21 |

|

Поиск социальной поддержки |

32 |

14 |

25 |

27 |

|

Избегание |

24 |

29 |

12 |

25 |

Результаты дают возможность зафиксировать значимые различия в используемых стратегиях преодолевающего поведения обучающихся в сравниваемых группах. Если при разрешении трудных ситуаций для обучающихся без ограничений здоровья наиболее характерными оказались стратегии разрешения проблем и поиска социальной поддержки, то у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья наряду со стратегией поиска социальной поддержки значимо чаще, как в группе адаптированных, так и в группе низкоадаптированных, на достаточно высоком уровне выражена стратегия избегания. Вместе с тем подростки, показатели адаптированности которых превышают 40 % (адаптированные), как без ограничений здоровья, так и с ограниченными возможностями здоровья, значимо чаще, по сравнению с низкоадаптированными сверстниками из обеих групп, для преодоления трудностей используют активную стратегию разрешения проблем. При этом адаптированные подростки без ограничений здоровья в качестве основной используют стратегию разрешения проблем, а адаптированные подростки с ограниченными возможностями здоровья предпочитают стратегию поиска социальной поддержки. Низкоадаптированные же подростки, как с ограниченными возможностями здоровья, так и условно здоровые, преимущественно используют стратегию избегания. Необходимо также отметить, что стратегия избегания в группе даже адаптивных подростков с ограниченными возможностями здоровья остается достаточно выраженной.

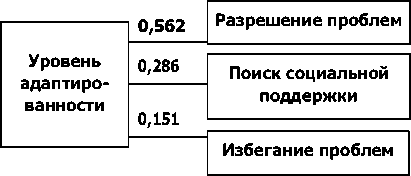

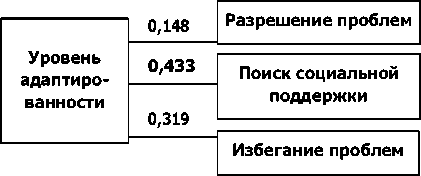

Далее данные, полученные при изучении уровня адаптированности и копинг-стратегий у испытуемых сравниваемых групп, были подвергнуты корреляционному анализу. Результаты корреляционного анализа показали наличие значимых взаимосвязей между выделенными показателями (рис. 1, 2).

Рис. 1. Взаимосвязь уровня адаптированности и копинг-стратегий условно здоровых подростков — участников инклюзивной образовательной среды

В группе условно здоровых обучающихся наиболее значимые взаимосвязи обнаружились между уровнем адаптированности и стратегией разрешения проблем. Школьники, преимущественно использующие данную стратегию, более адекватно переживают и осознают особенности своей личности и своих состояний, что способствует успешности совладания с новыми требованиями.

Рис. 2. Взаимосвязь уровня адаптированности и копинг-стратегий подростков с ограниченными возможностями здоровья — участников инклюзивной образовательной среды

В группе учащихся с ограниченными возможностями здоровья уровень адаптированно-сти оказался наиболее значимо связанным с использованием стратегии поиска социальной поддержки. То есть чем чаще обучающиеся обращаются за помощью в преодолении трудностей к социальной среде и другим людям, тем выше их уровень адаптированности, значимее адекватность отражения изменений личности и среды. При этом нельзя не отметить обнаруженную на уровне тенденции взаимосвязь стратегии избегания и уровня адаптированности обучающихся с ОВЗ. Вероятно, преимущественная опора на обращение за помощью в преодолении трудностей создает предпосылки для внутренней убежденности в возможности откладывания усилий для преодоления и позволяет ученикам занимать выжидательную позицию. Адаптированность этих школьников, вероятнее всего, определяется степенью включенности окружающих их людей в помощь при преодолении трудностей.

Анализ полученных данных показал, что подростки с ограниченными возможностями здоровья и условно здоровые подростки используют различные стратегии адаптации в процессе преодоления трудных ситуаций при взаимодействии с инклюзивной образовательной средой. Адаптированные подростки без ограничений здоровья для преодоления трудностей чаще применяют активную поведенческую стратегию, стараются использовать все имеющиеся у них личностные ресурсы для поиска возможных способов разрешения проблемы. Адаптированные подростки с ограниченными возможностями здоровья для эффективного разрешения проблемы преимущественно обращаются за помощью и поддержкой к другим людям и окружающей среде. Эти стратегии можно определить как конструктивные. Низкоадаптированные подростки, как с ограничениями здоровья, так и условно здоровые, по большей части избегают контактов с окружающей действительностью, стараются уйти от решения проблемы. Такую стратегию можно определить как неконструктивную.

Полученные в исследовании данные служат основанием для определения направлений психологической поддержки обучающихся в процессе социальной адаптации. Они позволяют акцентировать внимание на двух важных аспектах такой поддержки: во-первых, в поддержке нуждаются как подростки с ОВЗ, так и их сверстники без ограничений по здоровью, во-вторых, поддержка должна включать в себя обучение конструктивным стратегиям преодоления трудных ситуаций.

-

1. Анциферова Л. И. Сознание и действия личности в трудных жизненных ситуациях // Психологический журн. 1996. Т. 12, № 1. С. 32—43.

-

2. Василюк Ф. Е. Психология переживания: анализ преодоления критических ситуаций. М. : Изд-во МГУ, 1984. 184 с.

-

3. Грановская Р. М., Никольская И. М. Защита личности: психологические механизмы. СПб. : Знание, 1999. 352 с.

-

4. Калинин И. В., Губкина С. В. Социально-психологические характеристики субъектов, ориентированных на различные модусы человеческого существования // Симбирский науч. вестн. 2011. № 4. С. 69—75.

-

5. Калинина Н. В. Особенности адаптационных взаимодействий учащихся с инклюзивной образовательной средой // Фундаментальные исследования. 2014. № 9 (Ч. 9). С. 2082—2086. URL: article_id=10004462.

-

6. Калинина Н. В. Социально-психологические трудности адаптации школьников в инклюзивной образовательной среде // Изв. Саратовского ун-та. Сер. Акмеология образования, психология развития. 2014. Т. 3, вып. 4(12). С. 355—358.

-

7. Налчаджян А. А. Психологическая адаптация: механизмы и стратегии. М. : Эксмо, 2010. 368 с.

-

8. Осницкий А. К. Определение характеристик социальной адаптации // Психология и методология образования. URL: http://psyhoinfo.ru /opredelenie-harakteristik-socialnoy-adaptacii.

-

9. Сирота Н. А. Копинг-поведение в подростковом возрасте : дис. … д-ра мед. наук. Бишкек, 1994. 456 с.

-

10. Фрейд З. Введение в психоанализ. М. : АСТ, 2008. 633 с.

-

11. Kobasa D., Puccetti M. Personality and social re-soucrces in stress resistence // Journal of personality and social psychology. 1983. Vol. 45, N 4.

-

12. Lasarus R. S., Folrman S. Stress, appraisal and coping. N.-Y., 1984.

Список литературы Взаимосвязь стратегий преодолевающего поведения и адаптации подростков в инклюзивной образовательной среде

- Анциферова Л. И. Сознание и действия личности в трудных жизненных ситуациях//Психологический журн. 1996. Т. 12, № 1. С. 32-43.

- Василюк Ф. Е. Психология переживания: анализ преодоления критических ситуаций. М.: Изд-во МГУ, 1984. 184 с.

- Грановская Р. М., Никольская И. М. Защита личности: психологические механизмы. СПб.: Знание, 1999. 352 с.

- Калинин И. В., Губкина С. В. Социально-психологические характеристики субъектов, ориентированных на различные модусы человеческого существования//Симбирский науч. вестн. 2011. № 4. С. 69-75.

- Калинина Н. В. Особенности адаптационных взаимодействий учащихся с инклюзивной образовательной средой//Фундаментальные исследования. 2014. № 9 (Ч. 9). С. 2082-2086. URL: www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article& article_id= 10004462.

- Калинина Н. В. Социально-психологические трудности адаптации школьников в инклюзивной образовательной среде//Изв. Саратовского ун-та. Сер. Акмеология образования, психология развития. 2014. Т. 3, вып. 4(12). С. 355-358.

- Налчаджян А. А. Психологическая адаптация: механизмы и стратегии. М.: Эксмо, 2010. 368 с.

- Осницкий А. К. Определение характеристик социальной адаптации//Психология и методология образования. URL: http://psyhoinfo.ru/opredelenie-harakteristik-socialnoy-adaptacii.

- Сирота Н. А. Копинг-поведение в подростковом возрасте: дис.. д-ра мед. наук. Бишкек, 1994. 456 с.

- Фрейд З. Введение в психоанализ. М.: АСТ, 2008. 633 с.

- Kobasa D., Puccetti M. Personality and social re-soucrces in stress resistence//Journal of personality and social psychology. 1983. Vol. 45, N 4.

- Lasarus R. S., Fo/rman S. Stress, appraisal and coping. N.-Y., 1984.