Взаимосвязь трудовых практик в структуре повседневной деятельности трудоспособного населения: сравнительный анализ города и села

Автор: Шабанов Виктор Леннарович

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 10, 2022 года.

Бесплатный доступ

Представлен деятельностный подход к повседневности, основанный на принципах структурного анализа. Повседневность структурируется системой взаимосвязанных видов деятельности (практик), реализующих потребности и возможности индивида, обеспечивающих желаемые уровни потребления и досуга посредством доступных направлений труда и быта. С использованием статистики и инструментария бюджетов времени проведен сравнительный анализ трудовых практик сельского и городского населения трудоспособного возраста. Показаны масштаб распространения на селе неполной занятости и значимость практик самообеспечения, для которых характерна большая продолжительность в выходные дни, сокращающая время физического восстановления и досуга. Установлена альтернативность официальной занятости и неформальной сельскохозяйственной деятельности. Товарное сельхозпроизводство на базе личных подсобных хозяйств в настоящее время нельзя считать распространенным видом занятости сельского населения, его возможности по финансовому обеспечению сельской семьи ограниченны. Актуальной является поддержка малого и семейного предпринимательства в сельской местности, как сельскохозяйственного, так и несельскохозяйственного, особенно связанного со сферой услуг.

Повседневность, виды деятельности, занятость, диверсификация трудовой деятельности, бюджеты времени, ресурсы, денежный доход, натуральный доход, личное подсобное хозяйство

Короткий адрес: https://sciup.org/149140891

IDR: 149140891 | УДК: 316.342.6 | DOI: 10.24158/spp.2022.10.4

Текст научной статьи Взаимосвязь трудовых практик в структуре повседневной деятельности трудоспособного населения: сравнительный анализ города и села

Институт аграрных проблем Саратовского научного центра РАН, Саратов, Россия, ,

Institute of Agrarian Problems of the Saratov Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, Saratov, Russia, ,

Повседневная деятельность является целерациональным поведением, в основе которого лежит стремление индивида реализовать личные потребности, а также одновременно с этим выполнить ролевые установки и учесть требования внешней социальной среды. Данная трактовка, базирующаяся на позиции М. Вебера, продуцирует вопрос о мере независимости индивида от социальной реальности и ее структур в формировании повседневности.

М. Вебер, опираясь на анализ хозяйственной этики, считал, что именно внешняя социальная среда с ее укоренившимися нормами и ценностями оказывает наиболее существенное, регулирующее, влияние на формирование повседневности (Кобяк, 2017). О первичности структур в социальном взаимодействии, подчинении актора сложившимся социальным нормам и ожиданиям писал Т. Парсонс (Бабосов и др., 2013). В феноменологии А. Шюца и этнометодологии Г. Гарфинкеля главенствующую роль играют не структуры, а акторы, через осознанную деятельность которых социальная реальность обретает смысл (Гарфинкель, 2012; Шмерлина, 2021). Повседневная деятельность индивидов интерпретируется как целенаправленная, обусловленная стремлением создать вокруг себя осмысленный мир: люди организуют свою жизнь, стараясь сделать ее значимой для себя и других.

Современные подходы к повседневности сглаживают данный концептуальный конфликт. В рамках ценностно-функционального подхода виды деятельности анализируются с точки зрения их функции и значимости для индивидов в системе их повседневности (Новохацкая, Артемов, 2017). Деятельностный подход к повседневности переносит акцент с мотивации деятельности на ее обеспечение: индивид создает повседневность как собственный образ жизни посредством желаемого сочетания различных видов деятельности (практик) в рамках имеющихся у него ресурсов – финансовых, физических и др. (Василенко, Краснов, 2022). Внешняя среда при таком подходе становится латентным фактором, влияющим на формирование ресурсов: условия, создаваемые ею, могут ограничивать различные практики или способствовать им, ускорять их или замедлять. Так, повышение доходов обеспечивается не только активностью индивида, наличием у него работы и востребованной профессии, но и положением на рынке труда, возможностями развития предпринимательства, самозанятости; состояние здоровья зависит не только от индивидуальных особенностей, но и от доступности современных медицинских услуг и т. д.

Самым объективным ресурсом, которым в равной мере обладают все акторы, является время. Его интерпретация как ресурса позволяет рассматривать повседневность как длящийся, разворачивающийся процесс: каждый вид деятельности требует определенных затрат времени; их сочетание составляет временн у ю структуру повседневности и может служить ее количественной оценкой. Фиксируя показатели распределения общего бюджета времени – суточного или недельного – по видам деятельности, исследователь получает возможность анализировать поведение людей в сфере повседневности (Караханова и др., 2015).

Эмпирической базой настоящего исследования являются похозяйственные, индивидуальные данные обследования бюджетов времени по итогам 2019 г., собранные Росстатом на базе выборки в 45 тыс. домохозяйств, репрезентирующей все население России по основным демографическим и социально-экономическим группам и включающей около 153 тыс. респондентов, заполняющих дневники использования времени1.

Поскольку временнáя структура повседневности является замкнутой системой – бюджет времени ограничен и одинаков для всех, то ее элементы четко взаимосвязаны: возрастание затрат времени на один вид деятельности влечет их сокращение на другие. Это отличает бюджетные исследования от «небюджетных», в которых отдельные элементы изучаются вне жесткой связи с другими (Артемов, Новохацкая, 2012). В качестве элементов системы обычно выбирают затраты времени на те виды деятельности, которые отражают весь спектр потребностей индивида, составляя временной континуум, и являются агрегированными в соответствии с логикой исследования. Например, в статье Т.М. Карахановой (2016) виды деятельности агрегируются в три обобщенные категории – труд, восстановление и развитие, отражающие разные стороны физического и социального воспроизводства и развития индивида. В работе И.В. Василенко и М.М. Краснова (2022) виды деятельности, составляющие образ жизни индивида, анализируются в системе из четырех обобщенных направлений – труда, быта, потребления и досуга. Данную группировку следует признать удачной для оценки структуры бюджета времени, так как между выделенными направлениями может быть установлена логическая взаимосвязь: желаемые объемы потребления и досуга обеспечиваются ресурсами, создаваемыми трудом и бытом. Сфера труда (занятости) приносит доход, а налаженный, организованный быт формирует удобную среду для организации потребления и досуга. В то же время стоит отметить неполноту рассматриваемой группировки: есть виды деятельности, которые трудно сопоставить с каким-либо из четырех предложенных направлений, например гигиена, сон, а отсутствие категории «прочее», в состав которой они могли бы входить, не позволяет говорить о временном континууме.

В нашем исследовании мы снизили степень обобщения, оставив ряд видов деятельности, имеющих важное значение для понимания логики повседневных трудовых практик сельского населения. Среди них – деятельность в домашнем хозяйстве по производству товаров для продажи и по оказанию платных услуг, а также производственная деятельность в домашнем хозяйстве, ориентированная на конечное потребление. Анализ их роли в структуре бюджета времени позволил оценить активность сельского населения по диверсификации трудовой деятельности в условиях узкого сельского рынка труда и ограниченных возможностей занятости (таблица 1).

Таблица 1 – Затраты времени на выделенные виды деятельности сельским и городским населением трудоспособного возраста, часов-минут

|

Вид деятельности |

Село |

Город |

||

|

Будни |

Выходные |

Будни |

Выходные |

|

|

Трудовая (официальная) занятость |

4-16 |

0-31 |

5-16 |

0-27 |

|

Деятельность в домохозяйстве по производству товаров для реализации (неформальная занятость в сфере производства) |

0-31 |

0-10 |

0-12 |

0-02 |

|

Оказание оплачиваемых услуг (неформальная занятость в сфере услуг) |

0-38 |

0-09 |

0-44 |

0-08 |

|

Деятельность в домохозяйстве по производству товаров для собственного конечного потребления |

0-56 |

2-03 |

0-12 |

1-00 |

|

Воспитание детей, уход за членами домохозяйства, волонтерская деятельность и т. п. |

0-51 |

0-49 |

0-54 |

0-57 |

|

Деятельность в сфере быта |

1-56 |

3-08 |

1-32 |

2-47 |

|

Деятельность в сфере досуга |

2-39 |

4-24 |

2-26 |

5-07 |

|

Деятельность по физическому восстановлению (сон, прием пищи, гигиена) |

10-34 |

12-00 |

10-34 |

12-30 |

|

Прочее |

1-39 |

0-46 |

2-30 |

1-02 |

|

Всего |

24-00 |

24-00 |

24-00 |

24-00 |

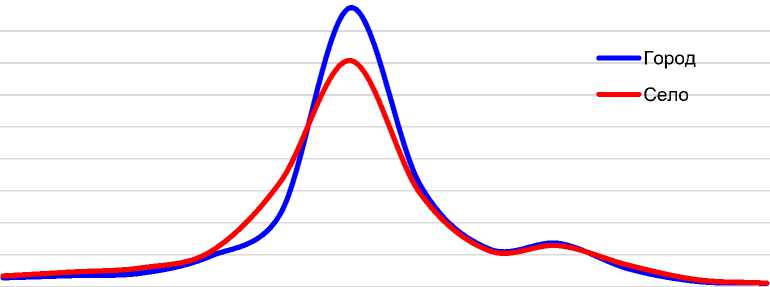

Прежде всего отметим, что инструментарий бюджета времени позволяет оценить реальный масштаб занятости более точно, чем используемая для этого методика изучения рабочей силы Росстата, согласно которой к числу занятых относят тех, кто в течение рассматриваемой недели работал хотя бы один час за оплату или прибыль1. Такой подход нацелен на выявление самого факта занятости, но не конкретных ее форм. Приведенные в таблице 1 данные отражают более низкие уровни занятости на селе и в городе по сравнению с официальными, которые равны 71,6 и 80,4 % соответственно2. 4–5-часовой рабочий день в среднем по выборке указывает на значительное количество респондентов с частичной и неполной занятостью. Анализ распределений опрошенных по продолжительности рабочего дня подтверждает усредненные данные (рисунок 1).

45 %

kS5 „ Л . Jb , So „ Sb \\ V2- Vb

^ ^> N b <0 Л ‘by4 4y4 ч

Рисунок 1 – Распределения численности работающего сельского и городского населения трудоспособного возраста по продолжительности рабочего дня, %3

Можно видеть, что распределение занятого сельского населения трудоспособного возраста по сравнению с аналогичным распределением горожан сдвинуто влево по шкале продолжительности рабочего дня. В целом у 29,0 % сельских и 21,5 % городских работающих респондентов продолжительность рабочего дня составляет меньше 7 ч, у 12,5 и 10,0 % – меньше 6 ч. Локальный пик на уровне 10–11 ч в значительной части представлен теми, кто трудится не по найму – является самозанятым или ведет семейный бизнес.

Анализ показал, что около половины работающих сельских респондентов совмещают официальную занятость и производственную деятельность для собственного потребления, в то время как деятельность по производству товаров на продажу носит для них альтернативный характер. Производственная деятельность, направленная на самообеспечение, которая в основном представляет собой производство сельхозпродукции в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ), ее консервирование и заготовки, распространена на селе повсеместно; значительная ее часть (а в советское время бóль-шая) выполняется работающими членами семьи (Андрющенко, 1990: 60; Шабанов, 2018).

Важно отметить, что, несмотря на привычность, деятельность в ЛПХ для сельских жителей редко становится товарной и чаще всего ориентирована на продовольственное самообеспечение. Даже отсутствие работы, выводящее трудоспособных сельчан в категорию монетарных бедных (малоимущих – по терминологии Росстата), не приводит к возрастанию затрат времени на товарное производство сельхозпродукции. Для малоимущего сельского населения трудоспособного возраста характерно почти двукратное снижение продолжительности рабочего времени в будни – до 2,5 ч; при этом «высвободившиеся» 1,5 часа перераспределяется главным образом между производством товаров для собственного потребления и сферой досуга.

Вход в рынок для большинства сельских домохозяйств – владельцев ЛПХ по разным причинам является трудноосуществимым делом. Вместо денежного мобильного дохода сельская семья довольствуется натуральными поступлениями. Почти 1 ч в будни и более 2 ч в выходные дни трудоспособные члены сельской семьи затрачивают на деятельность, связанную с самообеспечением, что характерно для более раннего технологического уклада и отражает более низкое, чем в городе, качество жизни (Шабанов, 2018). Большая длительность этой деятельности приводит к почти 3-часовой трудовой активности сельского трудоспособного населения в выходные дни, что более чем на час превышает трудовую активность горожан. Это, а также традиционно увеличенная продолжительность работы по организации быта, «сжимают» структуру бюджета времени трудоспособных сельчан в выходные, сокращая затраты времени на физическое восстановление и особенно на досуг.

В будни продолжительность четырех рассматриваемых видов трудовой деятельности на селе и в городе почти совпадает (составляя 6 ч 21–24 мин), различаясь структурно. Остальные выделенные четыре вида деятельности сопоставимы по длительности; незначительные различия связаны с бóльшими затратами времени на быт и досуг на селе. Почти часовое превышение времени на «прочие» виды деятельности в городе достигается главным образом за счет поиска и приобретения товаров, передвижений и поездок между домом и работой.

Таким образом, для обеспечения потребностей в сферах потребления и досуга сельское и городское население трудоспособного возраста задействует доступные ему трудовые практики. Неполная и частичная занятость в сельской местности отчасти компенсируются потребительско-товарным производством сельхозпродукции в ЛПХ, причем именно натуральное самообеспечение чаще всего становится дополнением к официальной работе ввиду сложностей вхождения мелких сельхозпроизводителей в рынок. Это актуализирует постановку и решение важной практической задачи, нацеленной на повышение занятости сельского населения, – осуществление прямой поддержки малого и семейного предпринимательства в сельской местности, как сельскохозяйственного, так и несельскохозяйственного, прежде всего связанного с торговлей и сферой услуг.