Забытый ученик неизвестного учителя: жизнь и творчество кубанского художника-графика Александра Романовича Мазина

Автор: Решмет Дмитрий Александрович

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Биографика

Статья в выпуске: 2 (22), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье проводится ретроспективный анализ жизни и творчества кубанского художника-графика Александра Романовича Мазина, работы которого отличаются высоким уровнем мастерства и отражают основные этапы хозяйственного и экономического развития Юга России. Основой исследования послужили материалы его личного фонда, хранящегося в Славянском историко-краеведческом музее, опубликованные источники, исследования российских ученых. Применены историко-системный, историко-биографический и диахронный методы. Автором прослежена судьба художника и установлена его связь с такими признанными мастерами графики ХХ в., как А. П. Остроумова-Лебедева и А. П. Эйснер. Отражены факты личной жизни и подробности творческой биографии А. Р. Мазина, относящиеся к 1950-1960-м гг., описаны судьбы его приемных детей, приведены события, связанные с уходом художника из жизни. Значительная часть выявленных и использованных материалов вводится в научный оборот впервые.

А.р. мазин, а.п. эйснер, а.п. остроумова-лебедева, линогравюра, кубанский художник, академия художеств, кубань, славянск-на-кубани, художник-график, славянский историко-краеведческий музей

Короткий адрес: https://sciup.org/170175011

IDR: 170175011 | УДК: 929:76.03/.09(470.620+470.23-25) | DOI: 10.36343/SB.2020.22.2.007

Текст научной статьи Забытый ученик неизвестного учителя: жизнь и творчество кубанского художника-графика Александра Романовича Мазина

К сожалению, в настоящее время приходится констатировать факт предельного снижения, а в большинстве случаев полного отсутствия интереса массовой аудитории к изобразительному искусству. Данная проблема — комплексная, требующая отдельного рассмотрения, при этом одной из ее составляющих, на наш взгляд, является отсутствие достаточного количества исследований, посвященных истории развития искусства в его региональном аспекте.

Если в начале 2000-х гг. библиография кубанского искусства пополнилась замечательными исследованиями и красочными каталогами [8; 10; 15; 19], рассказывающими о ярких представителях кубанской художественной среды второй половины ХХ в., то художники, начавшие активно работать в 1930– 1940-е гг., по большей части остались за пределами интересов искусствоведов и историков-краеведов. Остается надеяться, что творчество уроженца г. Новороссийска Р. А. Граббе, уроженца г. Краснодара Р. В. Левицкого, уроженца г. Ейска Е. Н. Голяховского, выпускника Краснодарского художественного техникума В. С. Резникова и многих других замечательных мастеров в будущем найдет своего пытливого исследователя и популяризатора.

В настоящей статье, на основе комплекса различных источников, мы попытаемся провести реконструкцию жизни и творчества еще одного не заслуженно забытого кубанского художника-графика, уроженца ст-цы Славянской (ныне г. Славянск-на-Кубани) Александра Романовича Мазина. Сразу оговоримся, что мы не претендуем на полноту презентации жизненного и творческого пути художника, а лишь знакомим читателя с промежуточным отчетом о первых результатах исследования биографии А. Р. Мазина.

Историография вопроса крайне скудна, по непонятным причинам творчество А. Р. Мазина осталось невостребованным земляками при жизни художника, а после смерти он оказался и вовсе забыт. Опубликованные источники дают нам лишь фрагментарные сведения о различных этапах жизни А. Р. Мазина. Так, в книге Л. О. Четыркина «Рабочие художники» [18, с. 6–8] приводится фрагмент письма Александра Мазина в Институт пролетарского изобразительного искусства (не позднее 1932 г.); вступительная статья к каталогу юбилейной выставки А. П. Остроумовой-Лебедевой [6, с. 12] дает нам ценную информацию о факте творческого наставничества выдающегося советского графика над провинциальным художником (1951 г.); из заметки директора Славянского историко-краеведческого музея Н. А. Андрияш в районной газете «Заря Кубани» [5, с. 6] мы узнаем о пополнении фондов музея работами А. Р. Мазина и открытии его персональной выставки (1988); в альбоме Н. Л. Щурик, посвященном мастерам изобразительного искусства Кубани [19, с. 110] приводится информация об участии художника в краевых выставках и наличии его работ в фондах Краснодарского краевого художественного музея им. Ф. А. Коваленко (2006); цветные литографии А.Р. Мазина отложились и в личном фонде народного художника РСФСР И.А. Соколова в Российском государственном архиве литературы и искусства [14]. Как мы видим, имеющиеся сведения носят хронологически разрозненный, эпизодический характер, что не позволяет составить целостного представления о жизни и творческой судьбе А. Р. Мазина. Заполнение образовавшейся лакуны и является основной целью данной статьи, для достижения которой мы, помимо прочего, привлечем ранее не публиковавшиеся материалы личного комплекса художника, находящегося на хранении в Славянском историко-краеведческом музее.

11 июня 1985 г. художником Славянского комбината хлебопродуктов П. М. Рогули-ным в дар Славянскому историко-краеведческому музею были переданы 15 линогравюр Александра Романовича Мазина, которые положили начало будущего личного комплекса художника-графика [1]. В дальнейшем комплекс пополнялся еще три раза: в 1988 г. 40 предметов, включая личные вещи и рабочие инструменты художника, передала в музей невестка Г. А. Ларина [2]; в 2006 г. 2 линогравюры поступили от дочери художника И. Е. Гончарова Н. И. Поповой [3]; в 2011 г. 32 линогравюры, клише линогравюры «Ветка с яблонями» и фото А. Р. Мазина (рис. 1) поступили от жительницы города Л. А. Кутузовой [4].

В конце 2015 г. сотрудники Славянского историко-краеведческого музея начали подготовку работ А. Р. Мазина к персональной выставке, и возник вопрос уточнения биографических сведений. Проблема заключалась в том, что художник умер в 1973 г. и спустя почти 40 лет установить многие детали его творческой и трудовой биографии стало крайне затруднительно. Благодаря сведени-

Рис. 1. Александр Романович Мазин (1909-1973). Фото 1960-х гг. Славянский историко-краеведческий музей ям, почерпнутым из интервью с невесткой художника Г.А.Лариной [12] и приемной дочерью В.И.Лариной [13], записанными в феврале 1999 г., а также работе по систематизации и дополнению полученной информации, проведенной научным сотрудником музея Л. И. Албул по горячим следам в марте 2000 г. [7], удалось соединить в одно целое разрозненные и местами противоречивые данные.

Александр Романович Мазин родился 12 сентября (по другим сведениям 13 сентября) 1909 г. в станице Славянской, в семье столяра-краснодеревщика Романа Демьяновича Мазина. Александр был старшим из троих сыновей в семье. Судьбу его среднего брата — Михаила — установить не удалось. Младший Иван, родившийся в 1916 г., был призван в ряды Красной Армии в 1937 г., после завершения срочной службы остался на сверхсрочную. 7 декабря 1942 г. гвардии лейтенант, командир разведроты 42-го стрелкового полка 13-й стрелковой дивизии Иван Романович Мазин был ранен в грудь под Сталинградом, в боях за завод «Красный Октябрь», и на следующий день скончался. Похоронен на Мамаевом кургане [11].

Одаренность Александра проявилась с детства. Тяга к рисованию у мальчика с годами переросла в страсть. Он уже не мыслил себя без карандаша и кисти в руках. Родители замечали склонность Александра к рисованию и всячески поощряли это занятие, чем вызывали немалую ревность у младших сыновей.

Способности к гуманитарным наукам, обнаруженные во время посещения школы-семилетки станицы Славянской, только распаляли мечту мальчика стать художником. Навыки столярного ремесла, привитые отцом, пригодились ему на строительстве Славянского хлопкоочистительного завода, где после окончания школы, в конце 1920-х — начале 1930-х гг. он работал в качестве рабочего-строителя.

Умение столярничать в дальнейшем не раз выручало Александра Романовича. В доме было много мебели, изготовленной им самим. (До сих пор в семье приемной дочери Валентины, ныне проживающей в Новороссийске, хранится шкаф, сделанный его умелыми руками [13].)

Однако желание рисовать не покидало Александра, и он написал письмо в Ленинград, в Институт пролетарского изобразительного искусства (бывший ВХУТЕИН). Вместе с ним он отправил на рецензию несколько своих рисунков, в том числе и общий вид хлопкоочистительного завода.

В книге Л.О.Четыркина «Рабочие художники», вышедшей в издательстве ИЗОГИЗ в 1933 г., приводится отрывок из письма Александра Мазина: «Посылаю вам рисунки. Рисовать охота страшная. Живу на Северном Кавказе, в Кубанском округе, в ст. Славянской. Я сын рабочего-строителя, и сам рабочий-строитель — столяр. Образование имею в объеме семилетки, а художественного никакого. Учиться хочу очень, но не знаю, где и как. Долго не решался и наконец посылаю вам несколько своих рисунков, которые я сделалурыв-ками между работой. Все рисунки с натуры.

…Сейчас я работаю на строительстве хлопчато-очистительного завода, который строитсяу нас в станице. Общий вид я нарисовал. И другие рисунки…

…Кроме меня здесь еще четыре моих товарища, которые тоже рисуют и хотят быть изорабкорами. Но они не решаются слать рисунки и ждут, что вы ответите мне.

Зовут меня Александр Мизин» [18, с. 6–8] (так в оригинале, правильно Мазин.— Д. Р ).

…Мечта Саши сбылась. Он поступил в институт. Трудному мастерству художника ему посчастливилось учиться у замечательного акварелиста, исследователя церковного искусства Западной Грузии, профессора Алексея Петровича Эйснера. Большое влияние на становление Мазина как художника оказала также Анна Петровна Остроумова-Лебедева. Сегодня трудно сказать, как и при каких обстоятельствах произошло их знакомство. Возможно, Александр посещал занятия выдающейся художницы во Всероссийской академии художеств, где она преподавала в 1935–1936 гг. [9, с. 23]; может быть, они познакомились на квартире профессора Эйснера, где в 1930-х гг. часто собирались известные писатели, поэты и художники. Достоверно известно лишь, что теплые дружеские отношения между Остроумовой-Лебедевой и Мазиным, возникшие в годы учебы последнего в Ленинграде, со- хранялись вплоть до смерти Анны Петровны в 1955 г. Об этом свидетельствуют не только воспоминания Г. А. Лариной и В. И. Лариной, но и дарственные надписи на книгах, сделанные рукой А. П. Остроумовой-Лебедевой.

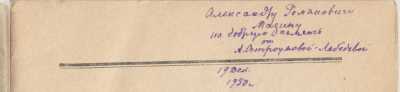

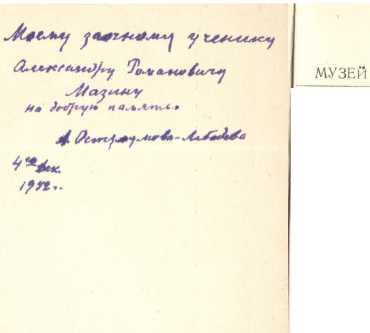

Сегодня нам доступны для исследования две книги. Первая — «Анна Петровна Остроумова-Лебедева» П. Е. Корнилова, изданная в 1950 г. московским издательством «Искусство» [9] и имеющая дарственную надпись на третьей странице: «Александру Романовичу Мазину на добрую память от А. Остроумовой-Лебедевой. 14 дек. 1950 г.» (рис. 2). Вторая — изданный в 1951 г. в Ленинграде каталог выставки «Анна Петровна Остроумова-Лебедева. К 80-летию со дня рождения и 50-летию творческой деятельности» [6] с дарственной надписью на авантитуле: «Моему заочному ученику Александру Романовичу Мазину на добрую память. А. Остроумова-Лебедева. 4-го дек. 1952 г.» (рис. 3). Первая книга также примечательна тем, что имеет карандашные пометки, сделанные Анной Петровной в ходе редакторской читки, по всей видимости, сигнального экземпляра. Так, на той же третьей странице с дарственной надписью чи-

ОСТРОУМОВД'

В ноябре 1900 года, на годичном акте Петербургской Академии художеств, среди многочисленных работ конкурентов были выставлены произведения дотоле неизвестной художницы — А. П. Остроумовой, закончившей в этом году графическую мастерскую профессора В. В. Матэ.

Среди представленных ею работ на соискание звания художника были цветные гравюры, пейзажи родной природы «Зимка», «Весна», «Луна», «Финские озера»; «Персеи и Андромеда» (с картины Рубенса) и другие листы. Зто были первые цветные гравюры на дереве со времени появления искусства гравюры в России, то-есть со второй половины XVI века.

Получив звание художника, А. П. Остроумо^-ва-Лебедева продолжала работать в избранной ею области и вписала свое имя в историю русского и мирового искусства гравюры. В настоя-шее время она носит почетное звание Народного художника РСФСР и действительного члена Академии художеств СССР.

Анна Петровна Остроумова родилась в Петербурге 10 мая 1871 года в семье чиновника. Сред-

Рис. 2. Книга с автографом А.П. Остроумовой-Лебедевой. Из частного собрания

таем: «Среди представленных ею работ на соискание звания художника были цветные гравюры…», рядом стоит карандашная пометка «а черные» ; «Анна Петровна Остроумова родилась в Петербурге 10 мая 1871 года…», ниже карандашная пометка «5-го мая старого стиля» и т. д. Все это, на наш взгляд, сообщает определенную интимность и дружескую доверительность подарку, сделанному выдающим-

АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ СССР

АННА ПЕТРОВНА

ОСТРОУМОВА-.ЛЕБЕДЕВА

К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

И 50-ЛЕТИЮ ТВОРЧЕСКОЙ деятельности

ЛЕТ

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

ЛЕНИНГРАД

19 5 1

Рис. 3. Книга с автографом А.П. Остроумовой-Лебедевой из собрания Славянского историко-краеведческого музея ся мастером-графиком провинциальному художнику.

О том, что А. Р. Мазин был не только «заочным учеником» Остроумовой-Лебедевой, но и одним из последних советских художников, лично обучавшихся у Анны Петровны, свидетельствуют строки из предисловия к каталогу юбилейной выставки А. П. Остроумовой-Лебедевой: «Серьезная методическая работа, которую непрерывно вела Анна Петровна по усовершенствованию своего мастерства, делает ее искусство настоящей большой школой для молодых художников. Под ее руководством работали В. Д. Фалилеев, Г. С. Верейский, Н. Н. Куприянов, Н. В. Синицын, А. Р. Мазин и другие» [6, с. 11–12].

Приведенную выше фразу из посвящения вполне можно отнести к свидетельству продолжения обучения и дружеского наставничества, перешедшего после отъезда А. Р. Мазина из Ленинграда в заочную форму.

Отдельно стоит остановиться на личности непосредственного учителя А. Р Мазина — профессора Алексея Петровича Эйснера. Профессор Эйснер был для Александра больше чем учителем и наставником. В тяжелые дни материальной нужды он протянул одаренному студенту руку помощи, предложив жить у него на все время учебы в институте. Нам долго не удавалось разыскать достоверные сведения об Алексее Петровиче — не давали результатов запросы в Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина при Российской академии художеств и Союз художников России. Одной из причин неудач стала ошибка в написании фамилии профессора (в материалах интервью он упоминается как Алексей Петрович Эйслер), другой — полное «вымывание» из истории русского искусства конца XIX — начала ХХ в. имени этого выдающегося ученого и подвижника.

Рис. 4. Профессор Алексей Петрович Эйснер (1872-1942), фото 1930-х гг. Славянский историко-краеведческий музей

На сегодняшний день единственным опубликованным источником информации о жизни и творчестве Алексея Петровича Эйснера являются статьи [16; 17] кандидата философских наук, доцента Российского государственного педагогического университета им. А.И.ГерценаЕ.Я.Селиненковой, поэтому далее мы обратимся к результатам ее исследований.

Алексей Петрович Эйснер родился 30 января 1872 г. в Петербурге в семье губернского секретаря Петра Ивановича Эйснера и дочери академика Санкт-Петербургской академии художеств, профессора Андрея Ивановича Штакеншнейдера — Ольги Андреевны Эйснер [16, с. 40].

В 1887-1889 гг. Алексей успешно проходит курс обучения в императорском Александровском лицее. С 1889 по октябрь 1895 г. оканчивает курс училища барона Штиглица, курс искусств в Высшем художественном училище при Императорской Академии худо- жеств и прослушивает курс Императорского Археологического института [16, с. 41–42].

С юности влюбленный в колорит и архаику Закавказья, в 1898 г. Комиссией по фиксации древнерусской архитектуры при Академии художеств А. Эйснер направляется в Западную Грузию для осмотра и зарисовок памятников культового зодчества [16, с. 43]. Результатом нескольких поездок в Закавказье становятся 60 листов графических и акварельных этюдов, которые Эйснер «передает в Музей императора Александра III (Русский музей), получив высокую оценку своих трудов от Управляющего музеем Великого князя Георгия Михайловича. По указанию Георгия Михайловича, на средства, выделенные из казны, Эйснер осуществляет еще одну поездку в Грузию в 1900 г. и дополняет приобретенную Георгием Михайловичем коллекцию новыми зарисовками». Эта коллекция стала единственным собранием работ Алексея Петровича Эйснера, дошедшим до нашего времени [16, с. 44].

В 1903 г. Алексей Петрович завершает обучение в Академии художеств в мастерской П. О. Ковалевского, после чего работает как книжный график, составляет и оформляет альбом «Народы России», занимается публицистикой, продолжает интересоваться церковным искусством и этнографией Западной Грузии, осваивает грузинский язык и в 1909 г. вновь командируется Академией художеств в Западную Грузию для фиксации культовых памятников раннее не обследованных им районов Сванетии, Абхазии и Аджарии [16, с. 46].

Во втором десятилетии ХХ в. А. П. Эйснер интенсивно работает как ученый, художник и преподаватель живописи и рисования в Женском педагогическом институте, Петроградском обществе народных университетов и Академии художеств, активно участвуя в движении, направленном на художественное просвещение народа.

Революция 1917 г. сделала невозможным дальнейшее изучение церковного искусства Западной Грузии, практически обесценив в глазах новой власти результаты многолетней кропотливой работы художника.

В 1920-19З0-х гг. А. П. Эйснер продолжает преподавание, сближается с писателями, поэтами и художниками, работавшими в области детской литературы и образования, публикует серьезный учебник по живописи и рисованию «Школа рисования и живописи». Работы Эйснера участвуют в коллективных выставках в Ленинграде и Тифлисе в 1917, 1920, 1935 гг. В 1926 г. в Ленинграде проходит персональная выставка художника... Скончался Алексей Петрович Эйснер в июне 1942 г. в блокадном Ленинграде в возрасте 70 лет [16, с. 48].

Возвращаясь к периоду обучения А. Р. Мазина в мастерской профессора А. П. Эйснера, добавим, что о действительно тесных и дружеских отношениях учителя и ученика косвенно свидетельствует и тот факт, что в материалах, переданных в Славянский историко-краеведческий музей в 1988 г., присутствовал и фотопортрет А.П. Эйснера в профиль – третье известное изображение художника и единственная на сегодняшний день фотография Эйснера в зрелом возрасте [16, с. 42; 17, с. 385, 395] (рис. 4).

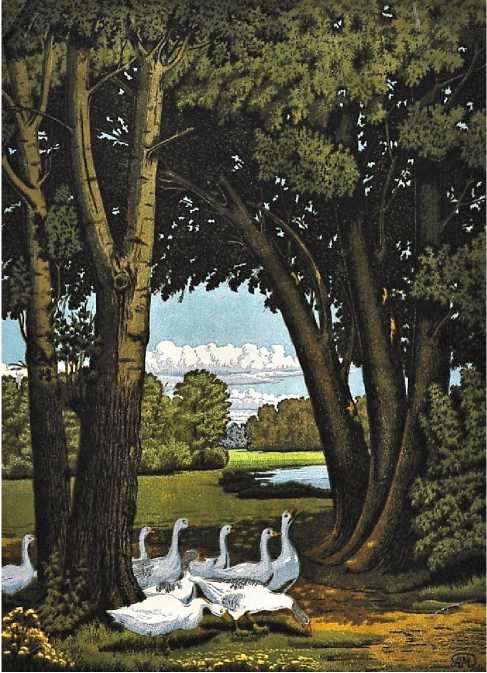

Закончив обучение в институте, Александр Мазин вернулся в ст-цу Славянскую, в родительский дом. Работал директором районного Дома культуры и одновременно выполнял работу художника-оформителя. Линогравюра — его главное увлечение, смысл всей жизни. В своих произведениях Александр Романович воспевал неповторимую красоту родного края: «На р. Протоке», «Яблони в цвету», «Полянка», «Летний полдень», «Овцы», «Гуси», «Пароход на реке Протоке» (рис. 5).

В это же время Александр Мазин познакомился со своей будущей женой, учительницей начальных классов Елизаветой Ивановной Лариной, матерью троих детей. Они вме-

Рис. 5. А. Р. Мазин. Линогравюра «Гуси», Славянский историко-краеведческий музей сте играли в спектаклях, выступали на эстрадных подмостках.

Во время оккупации станицы, начавшейся в августе 1942 г., немцы превратили Дом культуры в конюшню. Мазина они заставляли делать киноафиши для своих фильмов. Данный факт впоследствии послужил причиной скрытого недоверия и настороженного отношения к художнику со стороны станичников. И после войны Александру Романовичу не раз приходилось испытывать в связи с этим горечь обиды [13].

В 1946 г. на Кубани начался сильный голод. Елизавета Ивановна Ларина с тремя детьми и своей матерью Ксенией Павловной Цыпиной отправилась на Волгу, в Куйбышевскую область. Там она приняла заведование детским домом. Елизавета Ивановна не потеряла связи с Александром Мазиным. Они постоянно обменивались письмами.

В 1946 г. умерла мать Александра Романовича, и он остался один. Мазин написал письмо Елизавете Ивановне, в котором предложил ей руку и сердце и попросил приехать.

В 1947 г. Ларина вместе с детьми и матерью вернулась в ст-цу Славянскую и соединила свою судьбу с судьбой Александра Романовича [13].

Не имея своих детей, Александр Мазин окружил отеческой заботой и любовью приемных. Помогал им встать «на ноги» в трудное послевоенное время и получить образование.

Старший Ларин — Борис Иванович — окончил Суворовское училище в г. Майкопе. Но по стезе военного не пошел. Уехал в Таганрог и там окончил техническое училище. Работал на судоремонтном заводе газоэлектросварщиком.

Средняя — Валентина — окончила Новороссийское медучилище и осталась на постоянное жительство в этом городе. Затем окончила филологический факультет Ростовского университета и 35 лет проработала в средней школе № 28 г. Новороссийска.

Младший — Геннадий — окончив авиа-техническое училище в г. Вольске, поступил в Академию в Ростове-на-Дону и с 3-го курса перевелся в Ростовский пединститут на физико-математический факультет. После его окончания работал в ст-це Славянской преподавателем в школах № 5 и № 18 [13].

Александр Романович Мазин имел широкий кругозор, обладал отличной памятью и был замечательным рассказчиком. Он знал наизусть практически все произведения М. Зощенко и вечерами в кругу семьи пересказывал их «в лицах». На таких семейных посиделках читался наизусть и запрещенный Сергей Есенин.

Дети с нетерпением ожидали следующего вечера, когда вся семья соберется в одной комнате и Александр Романович начнет читать стихи или рассказывать очередное произведение. Так детям открывался литературный мир взрослых [13].

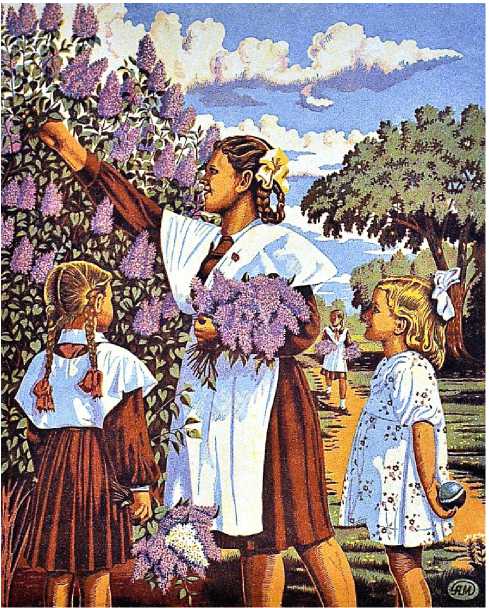

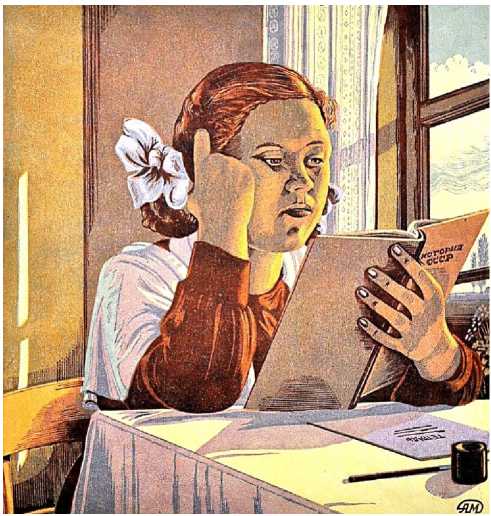

Особым расположением Александра Романовича пользовалась приемная дочь Валентина. Ее образ художник не раз воспроизводил в своих работах. На гравюре «Утро нашей Родины. Сирень» (рис. 6) в образе старшей девочки с фотографической точностью изображена Валентина, стоящая рядом с двумя младшими

Рис. 6. А.Р. Мазин Линогравюра «Утро нашей Родины. Сирень», 1954 г. Славянский историко-краеведческий музей подругами. Образ Валентины мы встречаем и на линогравюре «За уроком» (рис. 7).

Как бы ни было семье материально трудно, Александр Романович не расставался с резцом и кистью. Много замечательных произведений создано им в послевоенные годы. Каждая сторона хозяйственной деятельности станицы Славянской нашла свое отражение в работах художника, среди которых: «Сбор хлопка», «Весенние работы на полях», «На полях совхоза „Сад-Гигант“», «Сбор яблок», «Совхоз „Сад- Гигант"», «Нефть», «Преображенная степь», «Дождь в степи» (рис. 8).

О высоком мастерстве художника говорит тот факт, что он работал сразу на семи досках. Линогравюры Александра Мазина семицветные.

В начале 1960-х гг. Александр Романович Мазин стал членом Союза художников СССР. Он принимал активное участие в выставках кубанских художников, которые проходили в Краснодаре в 1955, 1957, 1959, 1961 гг. [19, с. 110]. Его работы неизменно пользовались большим успехом среди посетителей и одо- брением среди коллег, закупались многими музеями страны, публиковались в центральных журналах. Александр Мазин имел много друзей в Москве и Ленинграде, в среде художников он был уважаем, хотя по характеру замкнут и «на людях» немногословен.

Помимо работы в технике гравюры как художник-оформитель Александр Романович писал портреты В. И. Ленина и членов Политбюро, по его эскизам выпускались этикетки для продукции консервного завода совхоза «Сад-Гигант» и райпищекомбината г. Славянска-на-Кубани, с его работ печатались поздравительные открытки.

Александр Романович запомнился всем большим жизнелюбом. Но последние годы жизни художника были омрачены болезнью (два инсульта с перерывом в 11 месяцев, а между ними — парализация). Александр Мазин ушел из жизни 28 апреля 1973 г., на Пасху. Он похоронен в Славянске-на-Кубани, на кладбище рядом со Свято-Успенским храмом [12].

Завершая реконструкцию жизни и творчества А. Р. Мазина, необходимо отметить, что возвращение личности художника в контекст развития искусства Кубани середины ХХ в.

Рис. 7. А .Р. Мазин. Линогравюра «За уроком», конец 1950-х гг. Славянский историко-краеведческий музей призвано не только соблюсти историческую справедливость, но и дополнительно проиллюстрировать разноплановость художественной среды региона. Большое значение полученные нами результаты имеют и для кон-

Рис. 8. А.Р. Мазин. Линогравюра «Сбор хлопка», 1951 г. Славянский историко-краеведческий музей

струирования местной исторической памяти. На сегодняшний день, помимо народного художника России Н. П. Лоя, проживавшего и работавшего в г. Славянске-на-Кубани в период с 1987 по 2004 г., Александр Романович Мазин является единственным советским художником — уроженцем станицы Славянской.

К большому сожалению, Александр Романович успел подготовить только одного ученика. В конце 1950-х гг. его домашнюю мастерскую посещал юный Иван Емельянович Гончаров, которому Мазин привил любовь к графике, так же, как в свое время ему самому привил ее А. П. Эйснер.

Влияние А. П. Эйснера на выбор А. Р. Мазиным графики как основного направления в творчестве очевидно. Так же очевиден факт влияния А. П. Остроумовой-Лебедевой на увлечение художника линогравюрой. Но в за- ключение мы бы хотели отметить еще один результат, полученный нами в ходе проведенного исследования — удивительную созвучность творческих судеб А. Р. Мазина и А. П. Эйснера. Схожие по характеру, несмотря на разницу в возрасте и социальном положении, учитель и ученик прошли одинаково тернистый путь становления в искусстве. Для обоих рубежными вехами, значительно повлиявшими на жизнь и творчество, стали трагические события в истории страны: для А. П. Эйснера — Революция 1917 г., для А. Р. Мазина — Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Оба оказались невостребованными в зрелом возрасте, когда накопленный опыт и мастерство позволяли с новой силой раскрыться природному таланту. И, наконец, оба были забыты на десятилетия и вычеркнуты из истории развития русского искусства ХХ в.

Dmitriy A. RESHMET

The Forgotten Student of an Unknown Teacher:

The Life and Work of the Kuban Graphic Artist Alexander Mazin

Список литературы Забытый ученик неизвестного учителя: жизнь и творчество кубанского художника-графика Александра Романовича Мазина

- Акт приема экспонатов № 4917 от 11.06.1985 // Славянский историко-краеведческий музей. 21.05.2020.

- Акт приема экспонатов № 157 от 17.05.1988 // Славянский историко-краеведческий музей, 20.05.2020.

- Акт приема экспонатов № 45 от 08.08.2006 // Славянский историко-краеведческий музей. 21.05.2020.

- Акт приема экспонатов № 15 от 22.04.2011 // Славянский историко-краеведческий музей. 21.05.2020.

- Андрияш Н. Выставка А.Р. Мазина // Заря Кубани. 1988. 13 января. № 4. С. 6.

- Анна Петровна Остроумова-Лебедева: к 80-летию со дня рождения и 50-летию творческой деятельности: каталог выставки / Музей Акад. художеств СССР. Л.: [б. и.], 1951.

- Биографическая справка к личному комплексу художника-графика А.Р. Мазина, составленная научным сотрудником Славянского историко-краевед-ческого музея Л. И. Албул 25.03.2000 // Славянский историко-краеведческий музей. 21.05.2020.

- Граер Аракелян. Краснодар: Изд. дом КоТ, 2012.

- Корнилов П.Е. Анна Петровна Остроумова-Лебедева. М.: Искусство, 1950.

- Кубань и великие победы России в творчестве художников Краснодарского края : альбом / Администрация Краснодарского края; авт. и рук. проекта Н.Л. Щурик. Краснодар: Диапазон-В, 2010.

- Мазин Иван Романович. Учетно-послужная картотека [Электронный ресурс] // Электронный банк данных Министерства обороны Российской Федерации «Память Народа». URL: https://pamyat-naroda.ru/?static_ hash=0d38c9342545445ac506f62307e08c06 (дата обращения 23.05.2020).

- Материалы интервью с Г. А. Лариной от 11.02.1999 г. // Славянский историко-краеведческий музей. 21.05.2020.

- Материалы интервью с В. И. Лариной от 11.02.1999 г. // Славянский историко-краеведческий музей. 21.05.2020.

- Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 3049. Оп. 1. Д. 78.

- Садыкова Д.Т. Григорий Булгаков: Жизнь в искусстве. Краснодар: Эдви, 2009.

- Селиненкова Е.Я. Фактография и антропология ранней коллекции православных артефактов А.П. Эйснера из Российского этнографического музея // Universum: Вестник Герценовского университета. 2014. № 2. С. 36-57.

- Селиненкова Е.Я. Художник А. П. Эйснер и его коллекция акварельных копий // Христианство в регионах мира. Вып. 2. Спб.: Наука, 2008. С. 381-406.

- Четыркин Л.О. Рабочие художники. Москва: ОГИЗ; Ленинград: ИЗОГИЗ, 1933.

- Щурик Н.Л. Мастера изобразительного искусства Кубани. Живопись. Графика. Часть I. Поколение созидателей. Краснодар: Дизайн-бюро «НиК», 2006.