Загадка Сфинги как математическая аллегория

Бесплатный доступ

Объект статьи: Загадка Сфинги и миф об Эдипе. Предмет статьи: Загадка как математическая аллегория. Цель исследования: Прочтение загадки Сфинги на метаязыковой уровне как аллегории математических понятий (в частности, треугольника), которые перекликаются с числовыми образами в сюжете об Эдипе. Методология работы: Применены методы филологического исследования. Результаты: Загадка Сфинги является иносказательным выражением абстрактных математических понятий посредством конкретного художественного образа - существа с изменяющимся числом ног. Интеграция загадки в легенду об Эдипе в послегомеровских изводах мифа привела к эволюции литературного сюжета - его «аккомодации» к числовому коду загадки путем добавления художественных образов, связанных с числом «три» (третий день после рождения героя, распутье трех дорог, «трехногость» слепого Эдипа, опирающегося на палку). Область применения результатов: литературоведение. Вывод: Прочтение загадки Сфинги как математической аллегории выявляет значимость числового мотива в загадке и мифе. Семантическое согласование между числовым архетипом загадки и числовыми образами в литературном сюжете об Эдипе отражает глубинную структуру мифа. Автор признателен О.Б. Заславскому, Светлане Грачевой и Дану Ф. Уитмену за помощь и ценные советы.

Загадка, сфинга, миф, эдип, аллегория, математические понятия, числовая последовательность, тетрактис, треугольник

Короткий адрес: https://sciup.org/148314402

IDR: 148314402 | УДК: 821 | DOI: 10.37313/2413-9645-2020-22-75-123-128

Текст научной статьи Загадка Сфинги как математическая аллегория

Аллегория. В настоящей статье предлагается прочтение загадки Сфинги на метаязыковом уровне как математической аллегории. Высказано предположение, что загадка Сфинги является иносказательным выражением абстрактных математических понятий посредством конкретного художественного образа - существа с изменяющимся числом ног. Интеграция загадки в легенду об Эдипе в послегомеровских изводах мифа привела к эволюции литературного сюжета — его «аккомодации» к числовому коду загадки путем добавления художественных образов, связанных с числом «три» (третий день после рождения героя, распутье трех дорог, «трехногий» Эдипа, опирающийся на посох слепца). Рассматривается перекличка между числовым архетипом, лежащим в основе загадки, и числовыми образами сюжета мифа об Эдипе.

Арифметическая задача. Наиболее ранняя версия загадки Сфинги помещена в 14-й книге «Греческой антологии» в разделе «Арифметические задачи, загадки, оракулы», что указывает на заключенный в ней математический смысл. Загадка обозначена как «τὸ αἴνιγμα τῆς Σφιγγός» (Загадка Сфинги) - без разгадки и упоминания Эдипа. Приведем фрагмент загадки, в котором в иносказательной форме выражены числовые отношения: «ἔστι δίπουν (двуногий), ἐπὶ γῆς καὶ τετράπον (четвероногий), οὗ μία (один) φωνή, / καὶ τρίπον (трехногий) <...>» [1 с. 59]. Предлагаем русский перевод с сохранением последовательности числовых показателей, которая передана в греческом тексте: «Есть существо на земле: двуногое, четвероногое, с одним голосом, оно и трехногое; <...>» (пер. В.П.). Числовые индикаторы в форме прилагательных δίπουν – двуногий, τετράπον – четвероногий, τρίπον – трехногий, а также числительное μία – один, выражают математическое понятие последовательности натуральных чисел – от четных к нечетным 2,4,1,3.

Диодор. Другая известная версия загадки изложена в «Исторической библиотеке» Диодора: «μόνον δὲ Οἰδίπουν λῦσαι τὸ αἴνιγμα. ἦν δὲ τὸ προτεθὲν ὑπὸ τῆς σφιγγός, τί ἐστι τὸ αὐτὸ δίπουν, τρίπουν, τετράπουν» [2, с. 4.64.3] - «Эдип решил загадку. Сфинга же спрашивала: «Что то же самое является двуногим, трехногим и четвероногим?» [3, c. 65]. В данном случае числовые показатели, в роли которых выступает слово αὐτὸ (сам) и три прилагательных (δίπουν – двуногий, τρίπον – трехногий, τετράπον – четвероногий) отражают последовательность натуральных чисел, расположенных в порядке возрастания: 1,2,3,4.

Псевдо-Аполлодор. Наиболее распространенная версия загадки, приведённая в «Мифологической библиотеке» псевдо-Аполлодора, звучит так: «τί ἐστιν ὃ μίαν ἔχον φωνὴν τετράπουν καὶ δίπουν καὶ τρίπουν γίνεται <…>» [4, с. 3.5.8] - «Какое существо, имея один и тот же голос, становится поочередно четырехногим, двуногим и трехногим?» [5, c. 83]. Здесь отражена числовая последовательность 1,4,2,3. Приведенные версии загадки, отличающиеся друг от друга только последовательностью изменения числа ног таинственного существа, представляют собой иносказательное описание математического понятия числовой последовательности и отношений между натуральными числами, расположенными в прямом или обратном порядке.

Предвестие. Наиболее очевидное согласование между загадкой и мифом обнаруживается в литературной версии псевдо- А полл од ор а п ри сопоставлении последовательности изменения числа ног существа в загадке (4,2,3) с последовательностью символического изменения числа ног Эдипа. Эдип сказал, что «су ществ о, к оторое имеет в ви д у з агадка Сфинги, — это человек: ибо в детстве он ползает на четырех конечностях, когда человек становится взрослым, он ходит на двух ногах, а в старости он берет в качестве третьей опоры палку». В этих словах заключено скрытое предвестие судьбы героя. «Трехногое» существо оказывается не просто метафорой абстрактного человека в старости , но и прообразом самого Эдипа в будущем: после выкалывания глаз ему понадобится палка в качестве третьей опоры, когда он еще совсем не старик. Посох старца превращается в посох слепца [6, с. 292].

Обратная последовательность. При сопоставлении числового ряда в загадке из «Греческой антологии» (2,4,3) с числовыми отношениями в сюжете мифа возникает альтернативная интерпретация. Изменение числа ног Эдипа происходит в обратной по отношению к загадке последовательности: сначала он «трехногий» («стреноженный» младенец со скрепленными в единое целое ногами, молодой мужчина с дорожной палкой и слепец с посохом), потом «четвероногий» (опирается на дочерей, выступающих в роли двух «костылей» слепого отца) и, наконец, «двуногий», когда самостоятельно, без помощи поводырей и не опираясь на палку, идёт навстречу смерти [7, c. 71- 78 ]. В рамках этого толкования две пьесы Софокла («Царь Эдип» и «Эдип в Колоне») рассматриваются как части одного сюжета.

Набор чисел. Числовая последовательность в загадке у Диодора (2,3,4) вообще не согласуется с последовательностью, в которой происходит изменение ног Эдипа в литературных вариантах сюжета. Отсутствует согласование и в драматических версиях Софокла («Царь Эдип») и Еврипида («Финикиянки»). В обеих пьесах у помянута загадка, но нет даже намека на ее содержание. Во всех известных вариантах загадки варьируется последовательность чисел, но при этом не меняется сам набор чисел . Неизменной остаётся и разгадка -«человек». В этой связи вероятна значимость не последовательности, а самого набора чисел в загадке, который на символическом уровне связан с числом ног Эдипа.

Нумерология. Греческое слово πούς (нога) в тексте загадки и мифа усиливает математический мотив, поскольку также обозначает единицу измерения длины. Сочетание темы «ноги» с числовыми показателями является устойчивой характеристикой как самой загадки, так и мифа об Эдипе в послегомеровских изводах. О раннем соединении в едином сюжете изначально автономных текстов -загадки и мифа - свидетельствуют как культурноисторические исследования, посвященные собственно легенде об Эдипе, так и «ставшее традиционным для сравнительно-исторического языкознания восстановление индоевропейских основ загадки, которую Сфинга загадывает Эдипу <…> По меньшей мере в двух отношениях выводы языковедов и историков культуры оказываются сопоставимыми. Это касается, во-первых, «ноги» как доминанты — основного образа «гротескного тела» <...>, проходящего через весь текст загадки и мифа, во-вторых, нумерологии, отраженной в последовательности чисел (1-2-3-4 с чтением в обратном порядке от больших четных чисел к нечетным 4-2-3-1)» [8, с. 122-123]. Между тем, варианты загадки не демонстрируют устойчивость последовательности с чтением в прямом или обратном порядке, но обнаруживают неизменность набора чисел 1,2,3,4. Инвариантность числового набора во всех версиях загадки позволяет предположить заключенный в нем математический смысл.

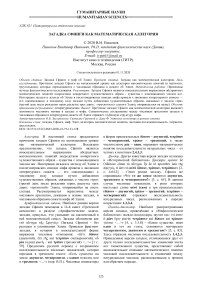

Треугольник. Сумма отр а жён ны х в з а га дк е чисел: «один» (голос), «два», « т ри» и «четыре» (ноги) равна числу «десять» , которое в учении пифагорейцев соотносится со с в яще н ной «дека дой». В свою очередь «декада» (от δεκάδος - «десяток») отождествляется с « ч е твериц е й », поскольку возникает в рез ульт ат е сум ми р ован ия первых четырех натуральных чисел 1+2 +3 +4 = 1 0 . Д е к а да была в о п л ощ е нием «ч е тверицы» и ли «т ет р ак тиса» (τετρακτύς) [9, c. 59], счи та в ше го ся у пифагорейцев о сн о в о й мир озд ан ия и си мв ол о м гар мо нии. Тет р актис – это пр а в и льный тр е уго л ьн ик, со ст а вл е нн о й д е ся ть ю точками, расположенными в ч е тыр е ряда: одна, две, тр и и че тыре т о чк и в к а жд о м ря ду. В с и мв оли че с к о м смы с ле « од и н » (голо с ) в з а га дк е Сфи н г и с оот н ос и т ся с «од но й » то чкой в ве р ш и не т е тр а к т иса , «двуногий» - с двумя то чка ми в о в то р ом ряд у, « трехногий» - с тр е мя т о чка м и в тр е тье м ряд у, а «четвероногий» - с ч е тыр ь м я т о чка м и в че твёрт о м ря ду . Сумма чисел, которые выражены в заг ад ке с п о м ощью с ло в «четвероногий» ( τετ ρ άπο υ ν ) , « двуногий» (δίπουν), «трехногий» (τρίπουν) и «о дин» ( μία) (4+2+3+1=10), со в пад а ет с суммой пе р в ы х ч е тыр ех на ту рал ьны х чисел и ко л ич е с тв ом то чек, ко т о р ы е обр а зуют те тр а к т ис . Эти ч ис л ов ы е с оот в е т с т в и я допускают вероятность прочтения за г а дки Сф и н г и к ак аллегории тетрактиса, т о е ст ь, треу го л ь ника .

Рис. 1. Тетрактис (Tetractys)

Счет на пальцах. В этой связи возникает вопрос: чем мотивировано суммирование чисел в загадке Сфинги? Сам по себе набор первых четырех натуральных чисел, расположенных в разной последовательности, не несет ни математического, ни культурного смысла. Значимость может возникнуть при проведении операций с этими числами. Операция суммирования чисел была основным методом в древних нумерологических практиках. Числовая загадка как явление культуры, возможно, восходит к счету на пальцах по с редством сгибания, разгибани я или указывания пальцев рук или ног. Можно предположить, что загадка про число ног предста в ляет собой текстовую запись действия счета на пальцах, когда их сгибание и разгибание выражает сложение.

Пифагорейцы. В математических текстах античности отражена значимость для древних греков «декады» и «тетрактиса», которые реализуются суммированием первых четырех натуральных чисел: «Природа числа — это декада. И все г реки, и вс е варвары считают до 10, а когда они доходят до этого числа, то возвращаются назад к монаде. В свою очередь, вся сила 10 заключена в 4 и в тетраде (тетрактисе, - В.П.) […]. Например, ког д а берут 1 и прибавляют 2 и 3 и 4, то, тем самым, достигают числа 10. [...] И поэтому пифагорейцы провозгласили величайшую клятву тетрадой (тетрактисом)» (пер. В.П.) [10, c. 40]. Неясно, в каких случаях первые натуральные числа в древнегреческой культуре суммировались для образования тетрактиса (треугольника), но значимость набора чисел в загадке Сфинги в древности определяли с помощью сложения: «Есть ещё один ответ на загадку Сфинкса, и он опирается на пифагорейскую теорию чисел. Числа 4,2 и 3 дают вместе число 9, которое есть число человека» (из книги Леви «Тайны Каббалы») [11, с. 126].

Числовой код. Тетрактис (треугольник), возникающий в результате суммирования четырех чисел загадки Сфинги, имеет самостоятельное содержание в культуре, отдельное от легенды об Эдипе. Между тем, мотив треугольника, выраженный числовым кодом загадки, проходит через текст различных литературных версий легенды об Эдипе, что дает основание предполагать глубинную связь между загадкой и мифом.

Алхимик. Интер прет ация загадки Сфинги как алл его ри и тр е у гол ьника и др угих геометрических фигур в ко нте кс те м ифа об Эд ипе впервые была предложена в трактате не ме ц кого в р а ч а и а лх имика Михаэля Майера «Убе га ю щая А тал а нт а или Нов ые Х и ми чес кие Э м б ле м ы, От к рыв а ющ и е Та й н ы П р ир о ды » ( At al an t a F u gi e ns, ho c e s t , E m ble ma t a Nova D e Se cr et is N a t u ra e Chy mi ca) , из да нн о м в 1617 го ду. Миф об Эдипе и з ага д ка С ф инги проиллюстрированы эмблемой п о д но м е р ом 39 ( Em ble m a XXXIX), которая представляет собой ал л е г ориче ск ий рисунок под на з в а н ие м «Эдип, по б е д ив С фин г у и у би в св о е го отца, в зял в же н ы м а т ь » . Н а н е м и з о бра же н о десять фигур. В первом в е р х не м ряд у на заднем плане — одно гибридное сущ е с тв о с л ицо м и т о рс ом че ло в е ка и змеиным хвостом. Во втором ряду сверху - две ф и г уры : ч е ло в е к в ш л е ме п ожи м а е т р уку женщи н е , у которой на голове корона. В т р етьем ряду — четыре фигуры: слева - ч е ло в е к в ш ле ме и с меч о м н а п о я се разговаривает с гибр и дны м суще с т во м (та к и м же , что и в пе р в о м в е р хне м ряд у) , с п р а в а — человек в шлеме напра вл яет меч в ж ив о т бо р ода то го ч е ло в е ка, у ко т о р ого на го лов е ко р он а. В четвертом , самом нижнем ряду — т р и фигуры: младенец на четвереньках , в з рослый в о и н, ст о ящи й н а двух но га х, и ст а ри к, опирающийся н а третью ногу -палку. Н е ср аз у бр о са е тс я в гл а з а, ч т о н а лбу каждого из э тих тр е х пе р с о наж е й изобр а жен а ге ометр и ч е с к ая фигура: у младенца — к в адра т ( четырехугольник), у взрослого — п о лу к ру г (две линии: прямая и изогнутая), у старика — т ре уг о ль н ик [12, с. 115-117]. Отвергая тр а дици о нн у ю инте рпретацию загадки Сфинги ка к мета ф о ры тр е х в о з ра с тн ых с т а д ий жи з ни человека, автор трактата види т в не й аллегорию треугольника и квадрата , которые в учении алх и мико в вх одили в си мво л ф ил о с офского камня. В ск р ы то й ф о рме мотив «д ек а ды» в ыраж е н ч и сл ом ф и г ур, олиц е тв о р яющ их пе р с о на ж ей мифа — 10.

Рис. 2. А л л е г о р ич ес кий рисуно к из тра ктат а Миха эл я Ма йе ра , и з о бр аж ающий м иф об Эдипе (Illustration of the Oedipus myth from an e m bl em bo ok b y Mich a el M a i e r )

Софокл. При сопоставлении числового кода загадки с числовыми показателями и образами в сюжете мифа об Эдипе мы опираемся на версию Софокла, который не просто «использует миф, литературно обрабатывает его», но «выступает именно как <…> тот, кто открыл [его] первоначальную схему» [13, c. 216]. Однако поскольку Софокл не передает ни содержания загадки Сфинги, ни ответа на нее Эдипа, мы включаем оба этих элемента в гипотетический инвариант, который складывается при наложения друг на друга различных версий мифа. Хотя первоначально загадка Сфинги и легенда об Эдипе были самостоятельными текстами [14, c. 147-173], заключённый в загадке числовой архетип воспроизводится в инварианте мифа.

Три дороги. В версии Софокла выделяются показатели числа «три», которые отражают эволюцию литературного сюжета в результате интеграции загадки в миф. В ранних версиях сюжета, например, у Гомера, числовые образы отсутствуют. Известно, что строка о «трех дорогах» в пьесе Софокла (καί σοι ... τριπλῆς — 800, ОТ) отсутствовала в каноническом манускрипте пьес Софокла, переписанном в XI веке, и была добавлена другой рукой на полях только в начале XIV века. Между тем, в другом манускрипте (Vaticanus 40), относящемся к концу XII – началу XIII века, эта строка уже была [15, c. 15].

Число три. Число «три» имеет самостоятельное содержание в культуре, которое не является специфическим для мифа об Эдипе. Его особая значимость в сюжете обнаруживается только при сопоставления числовых показателей у Софокла с числовым архетипом загадки. Комплекс образов, связанных в литературном сюжете с числом «три» (три дороги, двойное стрекало, посох слепца как третья нога, Антигона в роли «палки» слепого отца) присутствует только в пьесах Софокла. При этом напомним, что у Софокла есть лишь упоминание Сфинги, но нет самой загадки. Самый ранний текст загадки Сфинги в версии Асклепиада, записанной в форме дактилического гекзаметра, относят к IV веку до н.э., когда прошло сто лет после написания пьесы «Царь Эдип». Между тем, высказывалось предположение, что загадка про ноги была известна зрителям театра Софокла, то есть, она как бы виртуально присутствует в тексте [16, c. 120].

Иокаста. Число «три» несет смысловую нагрузку, связанную с мотивом треугольника, в рассказе Иокасты об убийстве Лаия и судьбе ее сына: «λῃσταὶ φονεύουσ' ἐν τριπλαῖς ἁμαξιτοῖς παιδὸς δὲ βλάστας οὐ διέσχον ἡμέραι τρεῖς , καί νιν ἄρθρα κεῖνος ἐνζεύξας ποδοῖν ἔρριψεν ἄλλων χερσὶν ἄβατον εἰς ὄρος» (ОТ, 716719) - Но Лаий однажды <…> у распутья / Где две дороги с третьею (τριπλόος — распутье трех дорог, то есть, треугольник, - В.П.) сошлись, / Разбойниками был убит чужими! / А мой младенец? От его рожденья / Едва зарделся третий (τρεῖς) луч зари, - / И он его, сковав суставы ножек (по существу, «стреножив» ребенка, - В.П.) / Рукой раба в пустыне бросил гор!» (пер. Ф.Ф. Зелинского). Фигура «стреноженного» существа перекликается с фигурой треугольника.

Метка героя. Число «три» выступает в «Царе Эдипе» в роли символической метки героя: Эдипу нет и трех дней отроду, когда родители оставляют его умирать с проколотыми ногами; убийство не узнанного им отца происходит у трех дорог [17, c. 187-190], после утраты зрения он ходит с палкой - на трёх ногах. Излагая свою версию дорожной ссоры у «трёх дорог» (τριπλῆς κελεύθου ОТ 800-801), Эдип сообщает, что ехавший в повозке человек ударил его по голове «двойным стрекалом» (διπλοῖς κέντροισι, OT 809). Двойное стрекало – колющий предмет, напоминающий вилы с двумя зубьями на рукояти, перекликается с распутьем «трёх дорог» -разветвлением одной дороги на две [18, c. 42]. Оба образа — двойного стрекала и «трех дорог» ассоциируются с виртуальным треугольником.

Три ноги. В ответ на удар двойным стрекалом Эдип наносит обидчику смертельный удар дорожной палкой (σκήπτρον): «σκήπτρῳ τυπεὶς ἐκ τῆσδε χειρὸς ὕπτιος» (OТ, 811) – «Я посохом его ударил в лоб» (Царь Эдип. Пер. Ф.Зелинского). В тексте Софокла тем же словом σκήπτρον обозначена и палка слепца, которой, согласно предсказанию Тиресия (σκήπτρῳ προδεικνὺς γαῖαν ἐμπορεύσεται – Oedipus Tyrannus, 456), Эдипу суждено «испытывать свой путь». То же слово σκήπτρον — в значении скипетра, служит метафорой царской власти Эдипа: «ὡς οὔτ' ἂν ὃς νῦν σκῆπτρα καὶ θρόνους ἔχει» (Oedipus at Colonus, 425) – он «скипетром владеет и престолом» (пер. С. Шервинского). Тем самым, «трехногость» Эдипа символически выражена как посохом слепца, так и царским скипетром, которые обозначены в тексте одним и тем же словом. Прибавление к двум ногам Эдипа (чьё имя Οἰδίπους содержит компонент значения «двуногий» - δίπους) третьей «ноги» в виде палки-скипетра в символическом смысле эквивалентно математической операции сложения 1+2=3. Фигура «трехногого» Эдипа являет собой виртуальный треугольник, построенный на трех опорных точках.

Маршрут Эдипа . Мотив треугольника, выраженный суммой чисел в загадке, также имеет геометрическое соответствие в маршруте Эдипа. Вероятную значимость мотива треугольника, который строится на трёх опорных точках маршрута героя: Коринф-Дельфы-Фивы, предположил О.Б. Заславский.* С нашей точки зрения жизненный путь Эдипа пролегает через Фивы (место рождения), Коринф (место воспитания) и Колон (место смерти). Тогда три опорные точки треугольника соотносятся с Дельфами (где оракул предопределил судьбу героя), как три части с целым, что согласуется с соотношением трёх частей и целого в загадке (три возрастных стадии и целая жизнь человека). Мотив треугольника в мифе об Эдипе не обойдён вниманием современных исследователей, которые рассматривали его в свете сопоставления судьбоносной ситуации у «трех дорог» с ситуацией определения судьбы по натальной карте, состоящей из треугольников [19, c. 31-58].

Единичное и множественное. Кроме набора чисел, сумма которых реализует треугольник, загадка

Сфинги заключает в себе числовое отношение 1:3, выраженное противопоставлением одного (μία) существа и трех его ипостасей. Это числовое отношение, отражающее оппозицию «единичного» и «множественного», имеет значимое соответствие в мифе. Эдип полагает, что не он убийца Лаия, поскольку, по словам единственного свидетеля, убивал не один человек, а многие: «λῃστὰς ἔφασκες αὐτὸν ἄνδρας ἐννέπειν / ὥς νιν κατακτείνειαν. εἰ μὲν οὖν ἔτι / λέξει τὸν αὐτὸν ἀριθμόν, οὐκ ἐγὼ 'κτανον: / οὐ γὰρ γένοιτ᾽ ἂν εἷς γε τοῖς πολλοῖς ἴσος» (OT 843 – 845) – «Ведь от разбойников погиб твой муж, – / От многих, значит. Коль и ныне то же / Покажет он, – убил его не я: / Один прохожий ведь не равен многим» (пер. Ф. Ф. Зелинского). Согласно пророчеству слепого Тиресия убийца Лаия будет опознан по следующим признакам: «ἀδελφὸς αὑτὸς καὶ πατήρ, κἀξ ἧς ἔφυ / γυναικὸς υἱὸς καὶ πόσις, καὶ τοῦ πατρὸς / ὁμόσπορός τε καὶ φονεύς. καὶ ταῦτ᾿ ἰὼν» (OT, 458-460) - «Узнает он, что он своим исчадьям - / Отец (πατήρ) и брат (ἀδελφός), родительнице — вместе - / И сын (υἱός) и муж (πόσις), отцу же своему - / Соложник

(ὁμόσπορος) и убийца (φονεύς)» (пер. Ф.Ф. Зелинского). Эдип узнает, что он одновременно и отец и брат своим детям, и сын и муж своей матери, и соложник и убийца отца. В свете актуализации предсказания Тиресия происходящие в этой точке «узнавание» Эдипом самого себя и «переворот» его судьбы эквивалентны преобразованию отношения «единичное не равно множественному» в обратное отношение «единичное равно множественному».

Заключение . Прочтение загадки Сфинги как математической аллегории позволяет обнаружить значимые соответствия между числовым архетипом загадки и числовыми образами в сюжете мифа об Эдипе. Мотив треугольника проведен через весь текст загадки и мифа. Семантическое согласование между математическими отношениями, выраженными в загадке, и числовой символикой в литературных версиях легенды отражает глубинную схему мифа об Эдипе.

* Сообщено доктором физико-математических наук О.Б. Заславским в личной переписке с автором.

-

1. Paton, W. R. (ed.).The Greek Anthology V. with English translataion by W.R. Paton. - London: W. Heinemann, New York: G.P. Putnam's Sons. - MCMXVIII (1918), Book XIV. - № 64. - Р. 59.

-

2. Diodorus. Biblioteca Historica. Books I-V. Bekker I., Dindorf L., Vogel, F., (Ed). - Leipzig 1888-1890. 4.64.3.

-

3. Диодор Сицилийский. Греческая мифология / Пер. С греческого Цыбенко О.П. - М.: Лабиринт, 2000. - С. 65.

-

4. Apollodorus. Apollodorus, The Library, with an English Translation by Sir James George Frazer, F.B.A., F.R.S. in 2 Volumes. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1921. 3.5.8.

-

5. Аполлодор. Мифологическая библиотека. – М.: Астрель, 2004. - 350 с. - С.83.

-

6. Пимонов, В. И, Славутин, Е. И. Загадка мифа об Эдипе // Вестник Европы. - Том XXXI-XXXII, 2011. - С. 289-294. С. 292.

-

7. Пимонов, В. И. Разгадал ли Эдип загадку Сфинги? // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. – 2019. - Т. 21, № 66.- С. 71-78.

-

8. Иванов, Вяч. Вс. Структура индоевропейских загадок-кеннингов и их роль в мифопоэтической традиции // Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Загадка как текст. 1. Индрик. - М., 1994. - 270 с. - С. 122-123.

-

9. Kalvesmaki, Joel. 2013. Excursus B. The Pythagorean Symbol of the Τετρακτύς // in: The Theology of Arithmetic: Number Symbolism in Platonism and Early Christianity. Hellenic Studies. Washington, DC: Center for Hellenic Studies. Series 59.

-

10. Zhmud, L. From Number Symbolism to Arithmology // Zahlen- und Buchstabensysteme im Dienste religiöser Bildung. L. Schimmelpfennig (ed.).Tübingen: Seraphim, 2019. - P. 25-45. - P. 40.

-

11. Холл, М. Инициация пирамиды // Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. - Санкт-Петербург: СПИКС, 1994. - 793 с. - С. 126.

-

12. Maier, Michael. Atalanta Fugiens. The Fleeing Atlanta. New Chymical Emblems of the Secrets of Nature. Michael Maier Count of the Imperial Consistory M.D., Eq. ex. & c Oppenheim. Printed by Hieronymous Gallerus Published by Johann Theodor de Bry 1618. - Р. 115-117.

-

13. Топоров, В. Н. О структуре «Царя Эдипа» Софокла // Славянское и балканское языкознание. Карпато-восточнославянские параллели. Структура балканского текста. - М.: Наука, 1977. - С. 216.

-

14. Edmunds, L. The Sphinx in the Oedipus Legend // Oedipus. A Folklore Caseboook. Ed. By Lowell Edmunds and Alan Dundes. -The University of Wisconsin Press 1995. - 284 p. - P. 147-173.

-

15. Thompson, E. M. Introduction to Facsimile of the Laurentian Manuscropt of Sophocles. - Society for the promotion of Hellenic studies, 1885. - 236 p. - P. 15.

-

16. Stephen Rojcewicz. How to Kill a Sphinx // Delos: The Journal of Translation and World Literature. - Vol. 33, no. 2, 2018. - 134 p. - P. 120.

-

17. Halliwell, S. (1986). Where three roads meet: A neglected detail in the Oedipus Tyrannus. The Journal of Hellenic Studies,106, 187-190.

-

18. Turner, T. S. Oedipus: time and structure in narrative form. In Forms of Symbolic Action. // Proceedings of the 1969 Annual Spring Meeting of the American Ethnological Society (Seattle and London: University of Washington Press, 1969), ed. R. F. Spencer, pp. 26–68. - Р. 42.

-

19. Fossa, J., Erickson, G. W. The Oedupus Myth as a Mathematical Allegory // Revista Brasiliera de Historia Matematica. – 2014.-Vol. 14 no. 29. - Р. 31-58.

THE RIDDLE OF THE SPHINX AS A MATHEMATICAL ALLEGORY

Vladimir I. Pimonov, Ph.D in Philology (Denmark), professor emeritus.

Moscow, Russia

Object the article: The riddle of the Sphinx in the Oedipus myth. Subject of the article: The riddle of the Sphinx as a mathematical allegory. Purpose of research: The author argues that the interpretation of the riddle of the Sphinx on a meta-linguistic level as an allegory of the mathematical notions (e.g. triangle) reveals the semantic parallels between the number code of the riddle and the number symbolism in the Oedipus myth. Research metods: Philological research methods applied. Results: The riddle of the Sphinx is a mathematical allegory as it is a narrative in which a concrete fictional character - a creature changing the number of feet - is used to convey abstract mathematical notions. The incorporation of the riddle into the myth in the post-Homer versions resulted in an “accommodation” of the literary story of Oedipus to the riddle by adding the images related to the number “three” (third day, crossroads, the forked motif in the double goad, “three-footed” Oedipus with a cane). Field of application: Literary studies. Conclusion: The interpretation of the riddle of the Sphinx as a mathematical allegory underscores the significance of the number motif in the riddle and myth. The semantic harmonization between the mathematical notions conveyed in the riddle and the number images in the literary versions of the legend, reflect a deep structure of the Oedipus myth.

The author is indebted to Oleg B. Zaslavsky, Svetlana Gracheva and Dan F. Whitman for assistance and helpful advice .

Список литературы Загадка Сфинги как математическая аллегория

- Paton, W. R. (ed.).The Greek Anthology V. with English translataion by W.R. Paton. - London: W. Heinemann, New York: G.P. Putnam's Sons. - MCMXVIII (1918), Book XIV. - № 64. - Р. 59.

- Diodorus. Biblioteca Historica. Books I-V. Bekker I., Dindorf L., Vogel, F., (Ed). - Leipzig 1888-1890. 4.64.3.

- Диодор Сицилийский. Греческая мифология / Пер. С греческого Цыбенко О.П. - М.: Лабиринт, 2000. - С. 65.

- Apollodorus. Apollodorus, The Library, with an English Translation by Sir James George Frazer, F.B.A., F.R.S. in 2 Volumes. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1921. 3.5.8.

- Аполлодор. Мифологическая библиотека. - М.: Астрель, 2004. - 350 с. - С.83.

- Пимонов, В. И, Славутин, Е. И. Загадка мифа об Эдипе // Вестник Европы. - Том XXXI-XXXII, 2011. - С. 289-294. С. 292.

- Пимонов, В. И. Разгадал ли Эдип загадку Сфинги? // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. - 2019. - Т. 21, № 66.- С. 71-78.

- Иванов, Вяч. Вс. Структура индоевропейских загадок-кеннингов и их роль в мифопоэтической традиции // Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Загадка как текст. 1. Индрик. - М., 1994. - 270 с. - С. 122-123.

- Kalvesmaki, Joel. 2013. Excursus B. The Pythagorean Symbol of the Тетракто; // in: The Theology of Arithmetic: Number Symbolism in Platonism and Early Christianity. Hellenic Studies. Washington, DC: Center for Hellenic Studies. Series 59.

- Zhmud, L. From Number Symbolism to Arithmology // Zahlen- und Buchstabensysteme im Dienste religiöser Bildung. L. Schimmelpfennig (ed.).Tübingen: Seraphim, 2019. - P. 25-45. - P. 40.

- Холл, М. Инициация пирамиды // Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. - Санкт-Петербург: СПИКС, 1994. - 793 с. - С. 126.

- Maier, Michael. Atalanta Fugiens. The Fleeing Atlanta. New Chymical Emblems of the Secrets of Nature. Michael Maier Count of the Imperial Consistory M.D., Eq. ex. & c Oppenheim. Printed by Hieronymous Gallerus Published by Johann Theodor de Bry 1618. - Р. 115-117.

- Топоров, В. Н. О структуре «Царя Эдипа» Софокла // Славянское и балканское языкознание. Карпато-восточнославянские параллели. Структура балканского текста. - М.: Наука, 1977. - С. 216.

- Edmunds, L. The Sphinx in the Oedipus Legend // Oedipus. A Folklore Caseboook. Ed. By Lowell Edmunds and Alan Dundes. -The University of Wisconsin Press 1995. - 284 p. - P. 147-173.

- Thompson, E. M. Introduction to Facsimile of the Laurentian Manuscropt of Sophocles. - Society for the promotion of Hellenic studies, 1885. - 236 p. - P. 15.

- Stephen Rojcewicz. How to Kill a Sphinx // Delos: The Journal of Translation and World Literature. - Vol. 33, no. 2, 2018. - 134 p. - P. 120.

- Halliwell, S. (1986). Where three roads meet: A neglected detail in the Oedipus Tyrannus. The Journal of Hellenic Studies,106, 187-190.

- Turner, T. S. Oedipus: time and structure in narrative form. In Forms of Symbolic Action. // Proceedings of the 1969 Annual Spring Meeting of the American Ethnological Society (Seattle and London: University of Washington Press, 1969), ed. R. F. Spencer, pp. 26-68. - Р. 42.

- Fossa, J., Erickson, G. W. The Oedupus Myth as a Mathematical Allegory // Revista Brasiliera de Historia Matematica. - 2014.-Vol. 14 no. 29. - Р. 31-58.