Захоронения с литейными формами на могильнике позднекротовской (черноозёрской) культуры Тартас-1 (Барабинская лесостепь)

Автор: Молодин В.И., Дураков И.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализированы пять погребений с литейными формами, обнаруженных на могильнике позднекротовской (черноозёрской) культуры Тартас-1 в Барабинской лесостепи. Три захоронения составляют компактную группу и относятся к двум параллельным рядам могил. В работе подробно рассматривается археологический контекст погребений. Установлено, что одна из реконструируемых форм предназначалась для отливки кельтов сейминско-турбинского типа, вторая - для изготовления тонких округлых стерженьков. Найден литейный стержень для получения полости миниатюрного долотообразного орудия. Все формы из могильника Тартас-1 керамические и носят следы длительного использования. Отмечено, что они изготовлены по модели на подмодельной плите, формовочная масса выровнена и уплотнена, лишний материал срезан инструментом с острым тонким лезвием, рельефные линии прочерчены по сырой поверхности. Среди выявленных могил с литейным инвентарем определены как одиночные, так и коллективные погребения. В число погребенных входят представители всех половозрастных групп: взрослые, подростки, женщины и дети. Прослежена включенность в производственную деятельность всех возрастных и половых групп, что позволяет предполагать передачу из поколения в поколение вместе с производственными навыками определенного общественного статуса. С учетом наличия литейных форм в детских захоронениях сделано предположение о наследовании этого статуса. Подчеркивание в погребальном обряде принадлежности умершего к бронзолитейному производству (на фоне очень слабой выраженности погребений с признаками других видов специализации) свидетельствует о формировании особой социально-экономической прослойки общества. Доля выявленной страты в общей численности социума не превышала 4 %. Отмечено, что не все члены особой социальной группы были профессиональными мастерами-литейщиками, какая-то часть участвовала в этом производстве лишь эпизодически.

Эпоха бронзы, древняя металлообработка, погребения с литейными формами, позднекротовская (черноозёрская) культура

Короткий адрес: https://sciup.org/145145869

IDR: 145145869 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.2.025-034

Текст научной статьи Захоронения с литейными формами на могильнике позднекротовской (черноозёрской) культуры Тартас-1 (Барабинская лесостепь)

Погребения с кузнечно-литейным инвентарем – интересные и довольно редкие памятники эпохи бронзы. Их появление в этот период, видимо, можно считать эпохальным социально-экономическим маркером. Практически одновременно такие захоронения открыты на очень широкой территории Евразии, например, в Западной и Средней Европе [Bulter, Waals, 1967, с. 73; Mozsolics, 1967, p. 28; Childe, 1947, р. 163]. В Восточной Европе они зафиксированы на памятниках фатьяновской, полтавкинской, катакомбной, абашевской культур [Шилов, 1959, 1966; Державин, Тихонов, 1981; Ильюков, 1986], в Западной Сибири – среди памятников сейминско-турбинского круга [Ма-тющенко, Ложникова, 1969; Беспрозванный, Корочкова, Стефанов, 2011, с. 12].

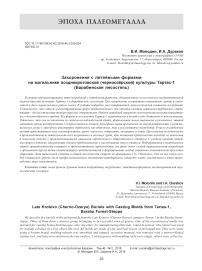

Пожалуй, особенно ярким проявлением данного феномена следует считать захоронение металлурга-литейщика на могильнике кротовской культуры Сопка-2/4Б, В [Молодин, 1983]. К настоящему времени обнаружена серия подобных могил. Среди них интерес вызывает погребение с литейными формами, обнаруженное на крупном позднекротовском (черноозёрском) могильнике Тартас-1 в Барабинской лесостепи (рис. 1).

Археологический контекст погребений

К настоящему времени на могильнике Тартас-1, в его позднекротовской (черноозёрской) части, найдены пять погребений с литейными формами (№ 15, 159, 323, 329, 330Б). Однако, если учитывать литейный инвентарь и полуфабрикаты литейного производства в ритуальных ямах, то могил с погребенными, имевших какое-то отношение к бронзолитейному производству, могло быть несколько больше.

Все вышеперечисленные погребения расположены вдоль северо-восточного края высокой надпойменной террасы и включены в общую планиграфию поздне-кротовского (черноозёрского) могильника. При этом три захоронения (№ 323, 329, 330Б) составляют компактную группу и относятся к двум параллельным рядам могил.

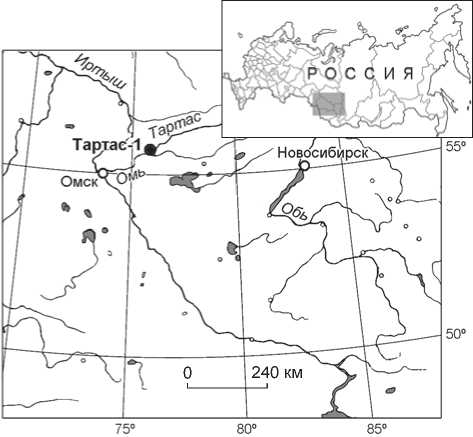

Погребение № 15 представляет собой ориентированную по линии ВСВ – ЗЮЗ подпрямоугольную яму

Рис. 1. Расположение могильника Тартас-1.

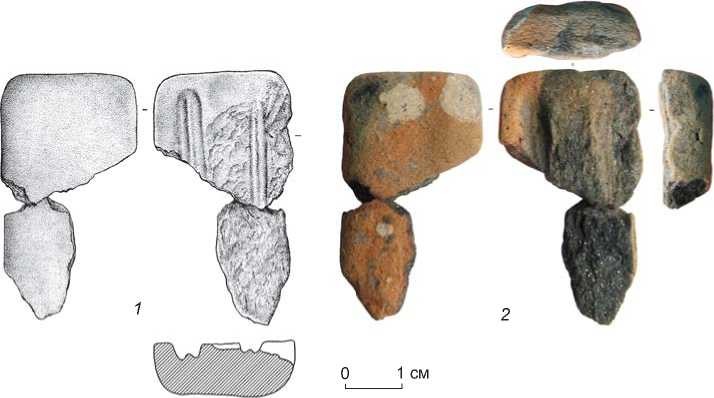

размерами 1,86 × 0,55 м, глубиной 0,17–0,21 м*. Стенки ямы наклонные, дно ровное. В средней части могилы прослежена округлая яма на месте грабительского шурфа. Найден потревоженный скелет взрослого человека (рис. 2, 1, 2 ). Согласно положению сохранившихся in situ костей ног, умерший был погребен вытянуто на спине, головой на ВСВ. В ногах между берцовыми костями обнаружен фрагмент горловины сосуда (рис. 2, 3 ), имеющего аналоги в позднекротовских (черноозёрских) комплексах [Генинг, Стефанова, 1994]. У северной стенки могилы в изголовье погребенного находился крупный костяной наконечник стрелы (рис. 2, 4 ). Среди перемешанных костей человека обнаружены фрагменты разбитой при ограблении литейной формы для изготовления крупного предмета. Сохранились внешняя стенка формы со следами обрезки, уплотнения и выравнивания формовочного материала; рабочая камера полностью разрушена, поэтому установить назначение отливавшегося в ней предмета не удалось.

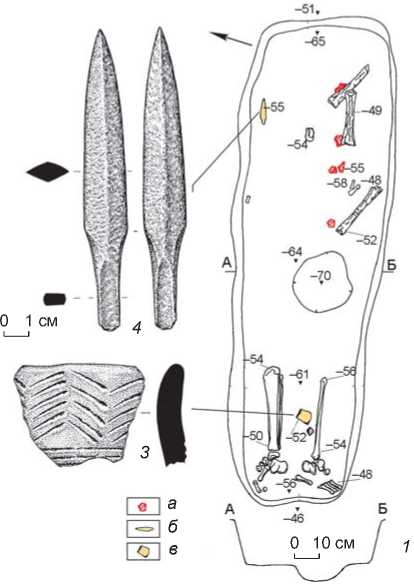

Погребение № 159 представляет собой ориентированную длинной осью по линии ВСВ – ЗЮЗ подпрямоугольную яму размерами 2,18 × 1,35 м, макси-

Рис. 2. Погребение № 15.

1 – план: а – фрагменты литейной формы, б – наконечник стрелы, в – фрагмент сосуда; 2 – общий вид с ЮЗ; 3 – фрагмент сосуда; 4 – костяной наконечник стрелы.

Рис. 3. Погребение № 159.

1 – план: а – фрагменты литейной формы, б – бронзовые изделия, в – керамика; 2 – общий вид с З.

Рис. 4. Браслеты из погр. № 159.

1 – положение в могиле; 2 – положение на руке погребенного.

мальной глубиной от уровня материка 0,23–0,25 м (рис. 3). Дно ровное, стенки вертикальные. Могила нарушена при ограблении в древности и позже при сооружении дороги.

В погребении найдены потревоженные останки 3 чел. – взрослого, подростка и ребенка. Согласно положению сохранившихся in situ частей скелетов, умершие были погребены вытянуто на спине, головами на ВСВ. Среди потревоженных костей обнаружены бронзовый лом и обломки керамического сосуда. На костях предплечья взрослого погребенного вплотную друг к другу были надеты три бронзовых браслета с витыми окончаниями (рис. 4). Подобные браслеты встречаются в позднекротовских (черноозёрских) погребениях могильника Сопка-2/5 [Молодин, 1985], а также на памятниках этой культуры в Прииртышье [Генинг, Стефанова, 1994, рис. 8, 5 ]. Как известно, украшения такого типа наиболее широко представлены в материалах андроновской (фёдоровской) культуры (в основном западной части ареала); возможно, они являлись частью традиционного костюма андроновцев [Аванесова, 1991, с. 69; Демин, Запрудский, Ситников, 2011, с. 55]. Указанные изделия обнаружены в Северном Казахстане, на Алтае, в Среднем Прииртышье и Южном Зауралье [Кривцова-Гракова, 1948, с. 109, 111, рис. 37, 1 , 2 , 4 ; Ермолаева, 2001, с. 105, рис. 3; Зимина, Адаменко, 1963, с. 58, рис. 3, 3 ; и др.]. Данный вид украшений датируется чаще всего первой половиной – серединой II тыс. до н.э. [Ковтун, 2014, с. 30]. Именно от андроновцев (фёдоровцев) эти предметы получило позднекротовское население.

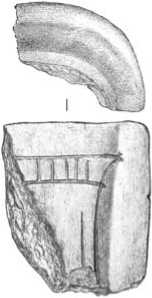

У южной стены могилы найдены небольшие фрагменты глиняной литейной формы. Сохранилась часть створки с двумя параллельно расположенными рабочими камерами для отливки изделий в виде тонких стерженьков диаметром 0,5 см (рис. 5).

Рис. 5. Литейная форма из погр. № 159.

Формы для изготовления таких стерженьков, часто выполненные на фрагментах бытовой керамики, встречены на ряде поселений кротовской культуры; видимо, их изготавливали в большом количе стве [Молодин, 1977, табл. LXI, 1 ; LXII, 2 ; Мо-лодин и др., 2012, с. 116–118, рис. 13, 14]. Назначение отливок не вполне ясно, однако, следует отметить, что формы для изготовления подобных предметов в культурах эпохи бронзы представлены очень широко [Шилов, 1959, с. 13; Назаров, 2002].

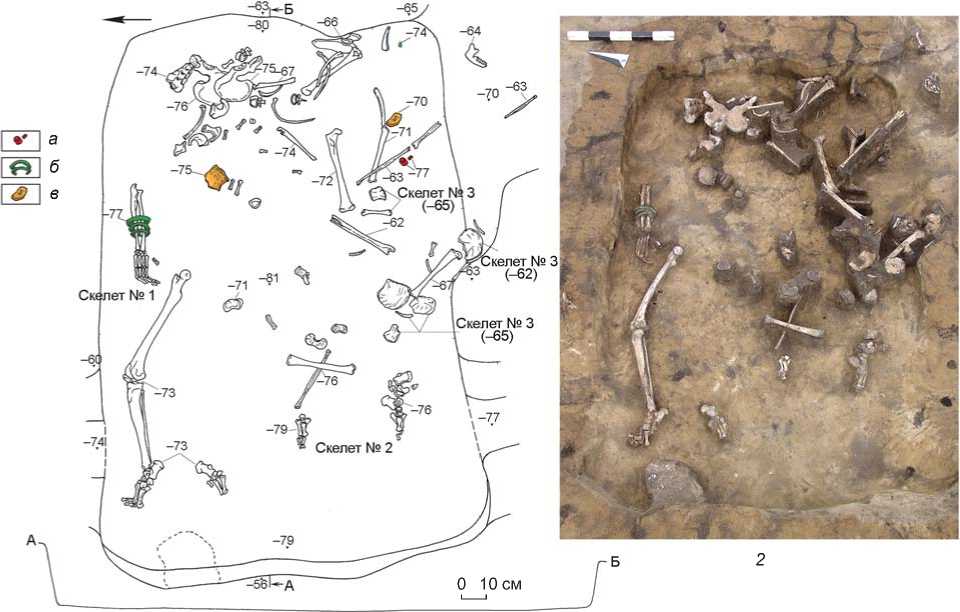

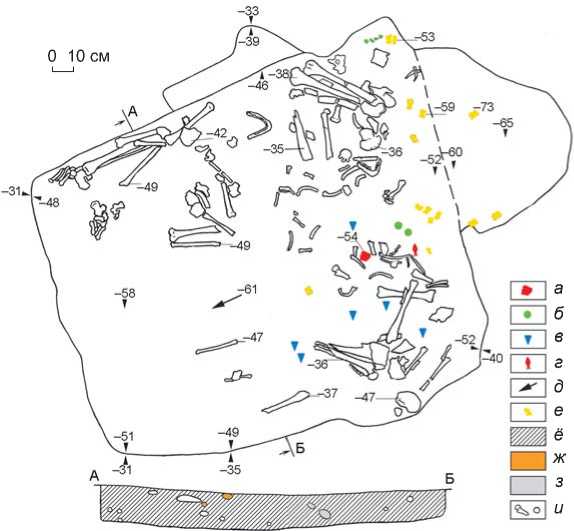

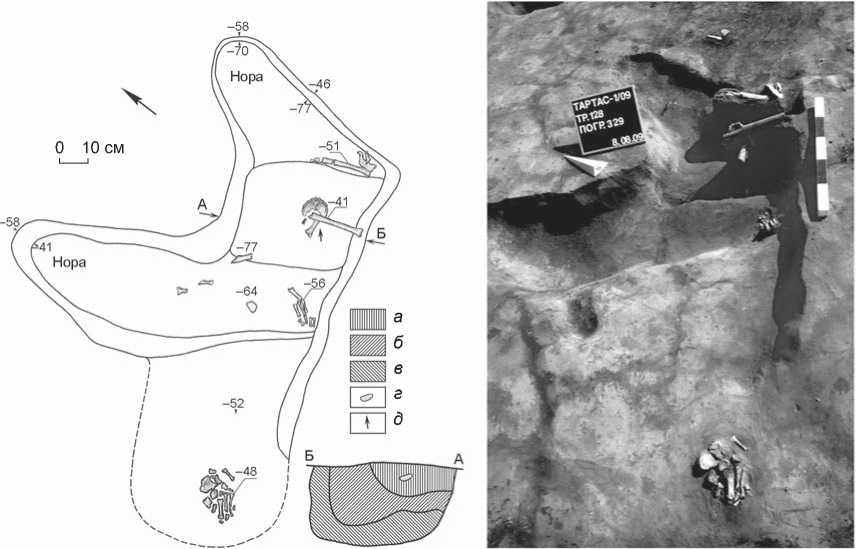

Погребение № 323 представляет собой ориентированную по линии СВ – ЮЗ могильную яму подчетырехугольной формы размерами 2,1 × 1,0 м, глубиной от уровня материка 0,13–0,23 м (рис. 6). Ее восточная часть частично повреждена дорогой.

Заполнение могильной ямы – серая мешаная супесь с включениями мелких фрагментов прокаленной глины. Участки прокаленной почвы коричневого цвета отмечены также в юго-западном углу и вдоль восточного края ямы.

В погребении найдены потревоженные останки пяти человек. Согласно положению сохранившихся in situ частей нижних конечностей, люди были погребены в ряд в вытянутом положении, на спине, головами на ВСВ.

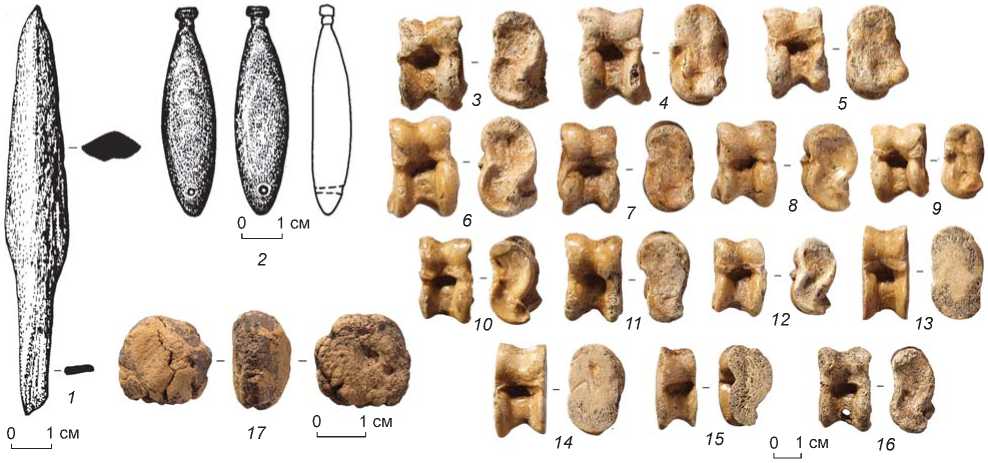

Погребальный инвентарь включал 6 от-щепов из кремня, ко стяной наконечник стрелы (рис. 7, 1 ), 14 астрагалов барана (рис. 7, 3–16 ). В северо-восточном углу могилы зафиксированы фрагменты бронзовых изделий.

Среди перемещенных костей скелетов обнаружены: костяное изделие в виде рыбки (рис. 7, 2 ), керамический шарик (рис. 7, 17 ), четыре бронзовые круглые выпуклые бляшки с отверстиями для пришивания (рис. 7, 18–21 ) и обломок глиняной литейной формы (рис. 8).

Сохранился фрагмент створки с частью рабочей камеры. Форма изготовлена по модели, формовочная масса накладывалась крупными лоскутами, разъем сформирован на подмодельной плите. Рельефные линии рабочей камеры явно дорабатывались по сырому материалу инструментом с рабочей частью диаметром не более 1 мм. Спинка створки выровнена и уплотнена, лишний материал срезан инструментом с острым тонким лезвием.

В соответствии с негативом рабочей камеры отливавшийся в форме кельт, шестигранный в сред-

Рис. 6. Погребение № 323.

1 – план и стратиграфический разрез: а – фрагмент литейной формы, б – бронзовые изделия, в – каменные отщепы, г – скульптура рыбки, д – костяной наконечник стрелы, е – астрагалы барана, ё – серая мешаная почва, ж – прокаленная почва оранжевого цвета, з – почва серо-желтого цвета, и – кости человека;

2 – общий вид погребения с З.

ней части, имел овальноуплощенную втулку (рис. 9). По углу схождения плоскости разъема формы и стенки негатива можно установить, что высота кельта не превышала 8 см, реконструируемый размер втулки 4,0 × 2,2 см. Последняя по верхнему краю была украшена пояском-лесенкой. Лицевая плоскость кельта

0 1 cм 20

Рис. 7. Сопроводительный инвентарь погр. № 323.

1 – костяной наконечник стрелы; 2 – костяное изделие в виде рыбки; 3 – 16 – астрагалы барана; 17 – керамический шарик; 18–21 – бронзовые бляшки.

0 1 cм

Рис. 8. Фрагмент литейной формы из погр. № 323.

На поверхности рабочей камеры хорошо заметны следы термического воздействия расплавленного металла. С учетом выводов Г. Когла-на о том, что последствия одноразовой заливки металла незначительны и со временем могут не сохраняться [Coghlan, 1951], изучаемые следы можно считать результатом многократного использования изделия.

отделена от боковых граней прочерченной линией, которая имитирует ребро жесткости, характерное для кельтов сей-минско-турбинского круга. Параллельно прочерчена более короткая полоска.

По морфологическим признакам кельт, который отливался в форме, принадлежит, скорее всего, к типу сеймин-ско-турбинских и, согласно классификации Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых,

Рис. 9. Реконструкция кельта, отлитого в форме из погр. № 323.

относится к разряду К-10 [1989, с. 46–48, рис. 9, 1–9; 10, 1–5].

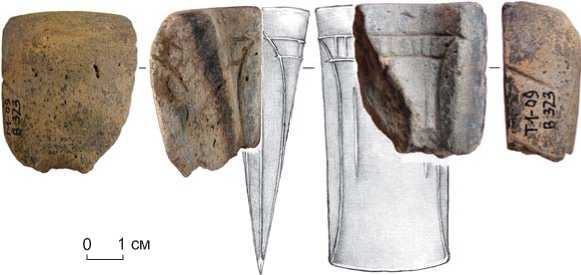

Рис. 10. Погребение № 329.

1 – план и стратиграфический разрез: а – темно-серая почва, б – серая мешаная почва, в – серо-желтая мешаная почва, г – кости человека, д – наконечник стрелы; 2 – общий вид погребения с ЮЗ.

Погребение № 329 было разграблено в древности и практически полностью разрушено норами грызунов и колеей дороги (рис. 10). Удалось зафиксировать только часть южной стенки могильной ямы. Общий контур реконструируется лишь приблизительно. Могильная яма ориентирована по линии ВСВ – ЗЮЗ. Ее реконструируемые размеры 2,0–2,3 × 0,53 м, глубина от уровня материка 0,11–0,12 м. Скелет потревожен. Согласно положению сохранившихся in situ костей стопы правой ноги и кисти левой руки, умерший был погребен в вытянутом положении на спине, головой на СВ. У кисти руки зафиксированы два трехгранных черешковых наконечника стрел.

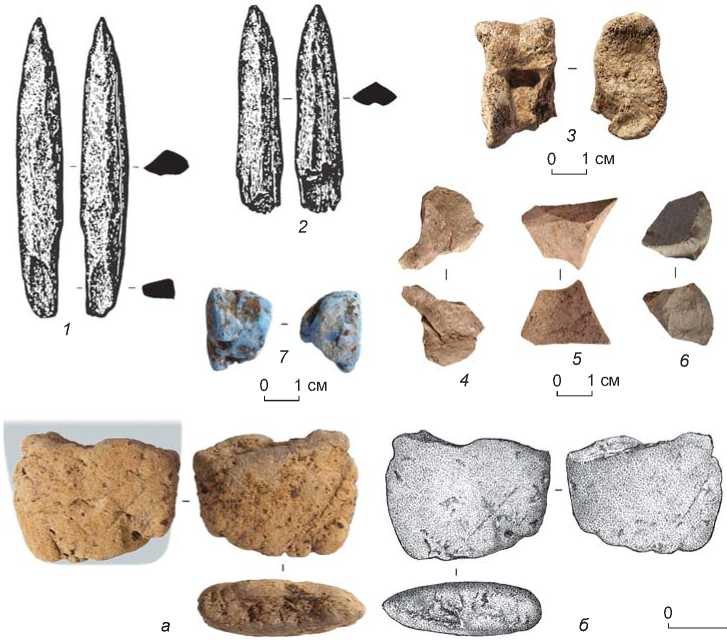

В заполнении могильной ямы среди перемещенных ко стей скелета выявлены зуб бобра, два костяных наконечника стрелы (рис. 11, 1 , 2 ), астрагал барана (рис. 11, 3 ) и три кремневых отщепа (рис. 11, 4–6 ). Здесь же находились кусочек медной руды (сульфид меди) и обломок керамического стержня литейной формы (рис. 11, 7 , 8 ). Стержень предназначен для получения сужающегося широкого глухого отверстия отливки, вероятнее всего, втулки миниатюрного кельта.

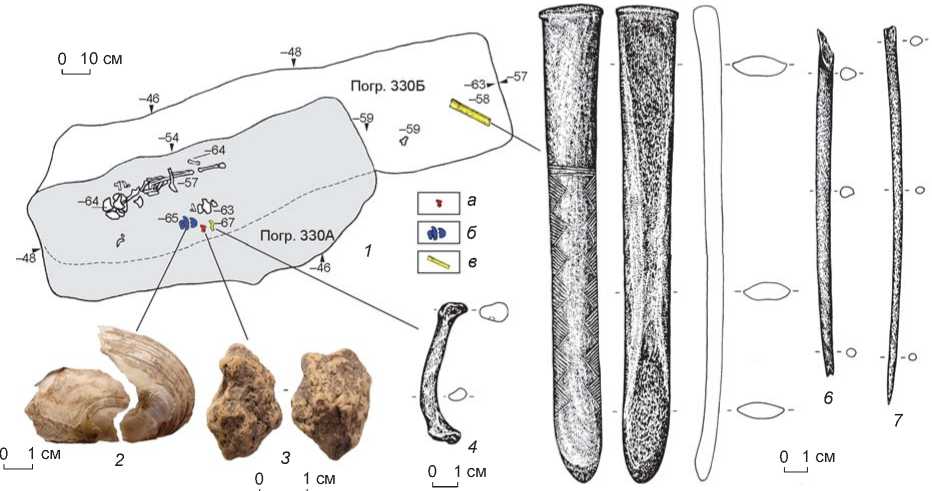

Погребение № 330Б частично перекрывает более раннее захоронение (№ 330А), относящиеся к одинов-ской культуре (рис. 12, 1). Представляет собой подпрямоугольную яму размерами 1,43 × 0,57 м, глуби- ной от уровня материка 0,2–0,3 м, ориентированную по линии СВ – ЮЗ. Заполнение – однородная темносерая супесь.

В погребении найдены потревоженные останки ребенка 5–6 лет. Согласно положению сохранившихся in situ костей, умерший был погребен в вытянутом положении на спине, головой на СВ. В центральной части могилы справа от костяка зафиксировано скопление предметов, включающее раковины речного моллюска (Anodonta), обломок кости птицы и фрагмент литейной формы (рис. 12, 2–4 ). Форма изготовлена методом лоскутного наложения формовочной массы на модель; спинка практически не выровнена. Сохранился небольшой обломок внешней стенки без рабочей камеры, поэтому определить, какое изделие отливалось, не представляется возможным.

К вышеописанному захоронению, видимо, относятся и находившиеся к СВ от него в норе две костяные спицы и кинжаловидный инструмент, украшенный орнаментом в виде штрихованных треугольников (рис. 12, 5–7 ) [Молодин и др., 2009, рис. 1, 5 ]. Орудия подобного типа характерны для позднекро-товской (черноозёрской) культуры [Молодин, 1985, с. 51, рис. 25, 1–5, 7 ], однако орнамент на обнаруженном нами предмете позволяет предположить его принадлежность к андроновской (фёдоровской) культуре.

1 cм

Рис. 11. Сопроводительный инвентарь погр. № 329.

1 , 2 – костяные наконечники стрелы; 3 – астрагал барана; 4–6 – каменные отщепы; 7 – кусочек руды; 8 – фрагмент керамического стержня литейной формы: а – фото, б – прорисовка.

Рис. 12. Погребение № 330Б.

1 – план: а – фрагмент литейной формы, б – скопление раковин, в – костяное изделие; 2 – раковина моллюска; 3 – фрагмент литейной формы; 4 – кость птицы; 5 – кинжаловидное орудие; 6 , 7 – костяные спицы.

Обсуждение

На территории некрополя Тартас-1 выявлено пять погребений, в которых обнаружены предметы, связанные с бронзолитейным производством позднекротовской (черноозёрской) культуры. Появление таких могил, как правило, считают бесспорным показателем специализации литейного дела и выделения профессиональных мастеров [Бочкарев, 1978. с. 48]. Причем устойчивость в погребальном обряде признаков профессиональной принадлежности именно к этому виду деятельности (на фоне очень слабой выраженности погребений с проявлениями других видов специализации) свидетельствует о формировании особой социальноэкономической прослойки общества. Тенденция к ее осознанному обособлению нашла отражение в консолидации погребений литейщиков или людей в той или иной степени связанных с этим производством на могильнике кротовской культуры Сопка-2/4Б [Молодин, Гришин, 2016]. В меньшей степени эта тенденция выражена на памятнике Тартас-1, однако и здесь три из пяти погребений входят в одно из скоплений могил и расположены очень близко друг от друга.

Численность указанной социальной группы в позднекротовском (черноозёрском) обществе, вероятно, была незначительна. На Тартасе-1 доля могил ее представителей составляет 4,31 % от общего числа погребений данной культуры. И хотя исследование могильника еще далеко от завершения, выявленная к настоящему времени серия из 116 погребений позволяет считать памятник репрезентативным источником, достоверно отражающим состояние оставившего его коллектива.

На могильнике Сопка-2/5 прослеживается очень похожая ситуация: из 95 позднекротовских (черноозёрских) могил 4 (4,21 %) содержат кузнечно-литейный инвентарь. По-видимому, такое соотношение членов сообщества, в той или иной степени связанных с литейным делом, и рядовых общинников было оптимальным, хотя в ряде культур с полным горно-металлургическим циклом работ отмечается и более высокая степень вовлеченности населения в производство [Епимахов, Берсенева, 2016, с. 67].

Анализ половозрастного со става погребенных «литейщиков» проливает некоторый свет на организацию металлообрабатывающего производства позд-некротовской (черноозёрской) культуры. Следует отметить, что на могильнике имеются как одиночные, так и коллективные погребения и представлены все основные возрастные и гендерные группы: взрослые, подростки, женщины и дети. Литье металла требовало участия 3–5 чел., им, видимо, занимались все члены семьи, включая женщин и даже детей. Такая организация металлообрабатывающего производства зафиксирована, например, у лохаров Восточного Раджахстана [Misra, 1975].

В погр. № 330Б обломок литейной формы находился в захоронении ребенка, который по возрасту не мог вести самостоятельную производственную деятельность. Не исключено, что профессиональная принадлежно сть передавалась по наследству с момента рождения. В кротовском могильнике Соп-ка-2/4Б, В зафиксирован литейный инвентарь в погребении женщины с ребенком [Молодин, Гришин, 2016, с. 170–172]. Литейные формы найдены также в двух женских захоронениях (№ 24 и 33) синхронного могильника Ростовка (Омское Прииртышье) [Матющен-ко, Синицына, 1988, с. 31–34, 46–47, рис. 42, 67]. Эта информация позволяет предполагать включенность в производственную деятельность всех возрастных и гендерных групп, а также передачу с производственными навыками определенного общественного статуса.

Обращает на себя внимание то, что погребения людей, связанных с металлообрабатывающей деятельностью, выделялись на фоне массива рядовых могил наличием импортных изделий, вещей с явно инокультурными орнаментальными мотивами и предметов искусства ритуально-культового назначения. Вероятно, позднекротовское (черноозёрское) общество значительно продвинулось по пути социального расслоения. Имеющиеся в нашем распоряжении материалы позволяют сделать вывод о том, что не всех погребенных, в могилах которых находились предметы, связанные с бронзолитейным производством, можно однозначно квалифицировать как профессиональных литейщиков. Очевидно, какая-то часть членов сообщества (причем независимо от пола и даже возраста) могла быть связана с этим производством лишь эпизодически. Следовательно, отнесение погребенных к мастерам-литейщикам только по погребальной практике (как это случилось при исследовании захоронения № 282 (кург. 25, мог. 64) в могильнике Сопка-2/4Б, В) не всегда правомерно.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036).

Список литературы Захоронения с литейными формами на могильнике позднекротовской (черноозёрской) культуры Тартас-1 (Барабинская лесостепь)

- Аванесова Н.А. Культура пастушеских племен эпохи бронзы Азиатской части СССР (по металлическим изделиям). -Ташкент: Фан, 1991. -202 с

- Беспрозванный Е.М., Корочкова О.Н., Стефанов В.И. Описание исследованных объектов некрополя Сатыга XVI//Сатыга XVI: сейминско-турбинский могильник в таежной зоне Западной Сибири. -Екатеринбург: Урал. рабочий, 2011. -С. 11-20

- Бочкарев B.C. Погребения литейщиков эпохи бронзы (методологический пересмотр)//Проблемы археологии. -Л.: Наука, 1978. -С. 48-53.

- Генинг В.Ф., Стефанова Н.К. Черноозерье I -могильник эпохи бронзы Среднего Прииртышья. -Екатеринбург: Урал. гос. ун-т, 1994. -66 с.

- Демин М.А., Запрудский С. С., Ситников С.М. Андроновские украшения Гилевского археологического микрорайона. -Барнаул: Алт. гос. пед. академия, 2011. -128 с.