Закономерности формирования и особенности распространения Чокракских песчаных коллекторов Придагестанского шельфа

Автор: Куницына И.В., Земцов П.А., Малышев Н.А., Вержбицкий В.Е.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Формирование и размещение залежей нефти и газа

Статья в выпуске: 1, 2024 года.

Бесплатный доступ

Нефтегазоносность чокракских песчаников среднего миоцена доказана на территории Предгорного Дагестана, где формирование ловушек углеводородов предопределяется наличием высокоамплитудных складок, осложненных разрывными нарушениями. На прилегающей части Среднего Каспия открыто только одно месторождение - Инчхе-море, а остальная часть акватории по чокракским отложениям представляет собой прогиб, слабо затронутый тектоническими деформациями, поэтому здесь поиск залежей углеводородов должен быть направлен на выявление ловушек неантиклинального типа. В пределах акваториальной части Предгорного Дагестана скважинные данные практически отсутствуют, что определило необходимость выполнения реконструкций обстановок осадконакопления, опираясь главным образом на сейсмические материалы, «привязанные» на суше к разрезам скважин и материалам геолого-съемочных работ. В данной статье прогноз строения осуществлялся согласно методологии сиквентной стратиграфии. В интервале чокрак-караганских отложений выделено шесть секвенций. Установлено, что к началу среднего миоцена на изучаемой территории располагалась относительно глубоководная впадина, заполнение чокракскими осадками которой происходило за счет северных источников сноса терригенного материала и проградации прибрежных обстановок осадконакопления, в результате чего палеорельеф к караганскому времени был практически полностью снивелирован. Полученная геологическая модель формирования чокракских отложений позволила объяснить закономерности распределения в них песчаного материала с уменьшением его объема в разрезе с северо-запада на юго-восток района исследований вдоль береговой линии Каспия. Коллекторы в чокракских отложениях связаны с донными конусами выноса в нижней части разреза и шельфовыми песчаниками в верхней. Наиболее перспективные области в прибрежных водах Каспийского моря, где по результатам сиквенс-стратиграфического анализа формирование литологических ловушек наиболее вероятно, приурочены к участкам выклинивания отдельных песчаных тел фэновых комплексов свит В и Г на севере и юге исследуемой территории

Предгорный дагестан, придагестанский шельф, чокракские отложения, сейсмические данные, сиквенс-стратиграфия, сейсмофации, неантиклинальные ловушки, перспективы нефтегазоносности

Короткий адрес: https://sciup.org/14133457

IDR: 14133457 | УДК: 551.77, | DOI: 10.47148/0016-7894-2023-5-103-115

Текст научной статьи Закономерности формирования и особенности распространения Чокракских песчаных коллекторов Придагестанского шельфа

Предгорный Дагестан является одним из старейших регионов нефтедобычи в Российской Федерации. Длительная история эксплуатации месторождений, расположенных в сухопутной части Дагестана, привела к последовательному сокращению объемов добычи нефти и газа. Это обстоятельство определило необходимость поиска новых месторождений и залежей УВ, способных восполнить выработанные запасы УВ-сырья. Для решения этой задачи требуется комплексное изучение как наземной, так и морской (каспийской) частей региона. При этом для перспективной части акватории следует учитывать наработанный опыт по значительно более изученной области прилегающей суши.

Из анализа геолого-геофизических материалов по Предгорному Дагестану в районе его сочленения с Терско-Каспийским передовым прогибом, проведенного авторами статьи, следует, что перспективным комплексом отложений на прилегающей акватории Каспийского моря могут служить практически неизученные бурением отложения чокрак-ского горизонта среднего миоцена, результатам исследования которых и посвящена данная статья.

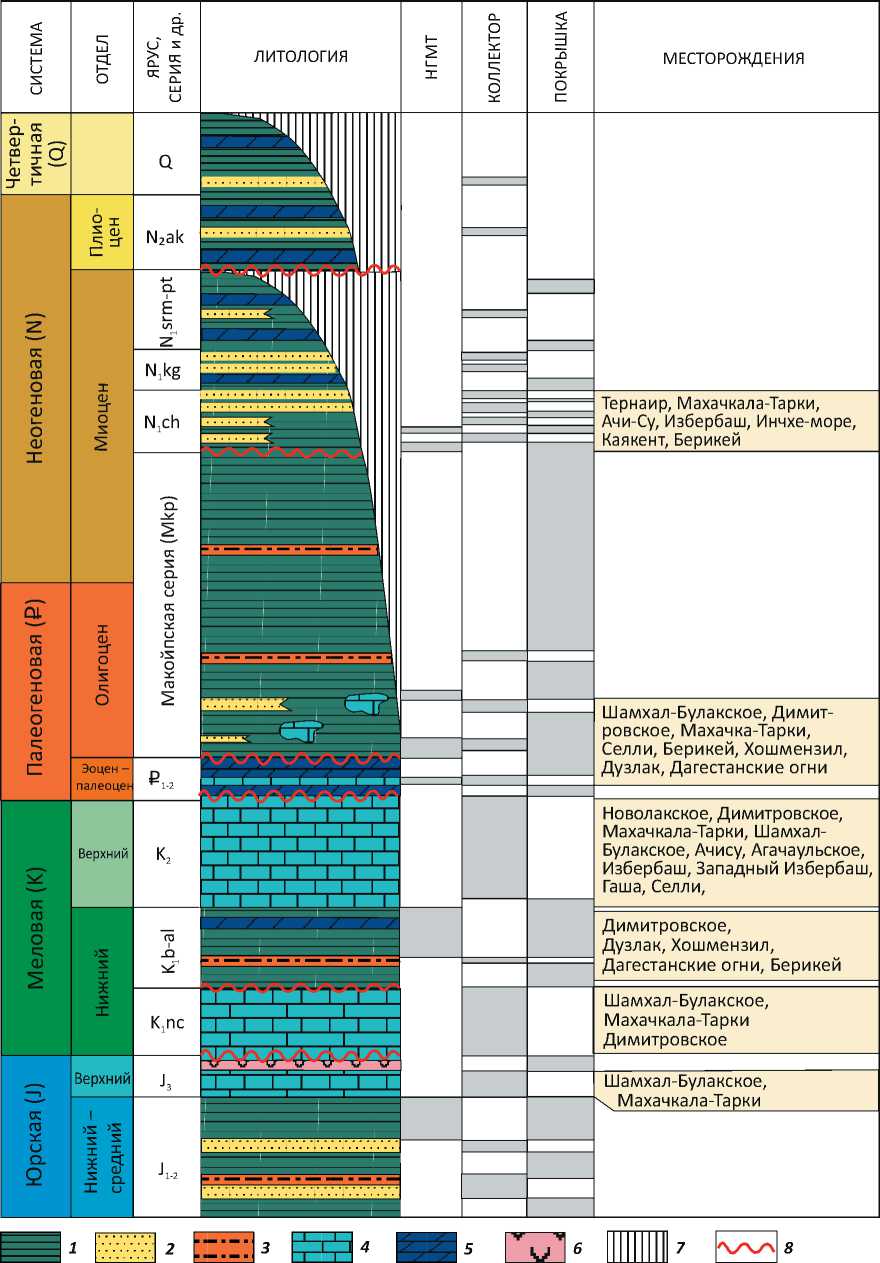

Данные по прилегающей суше

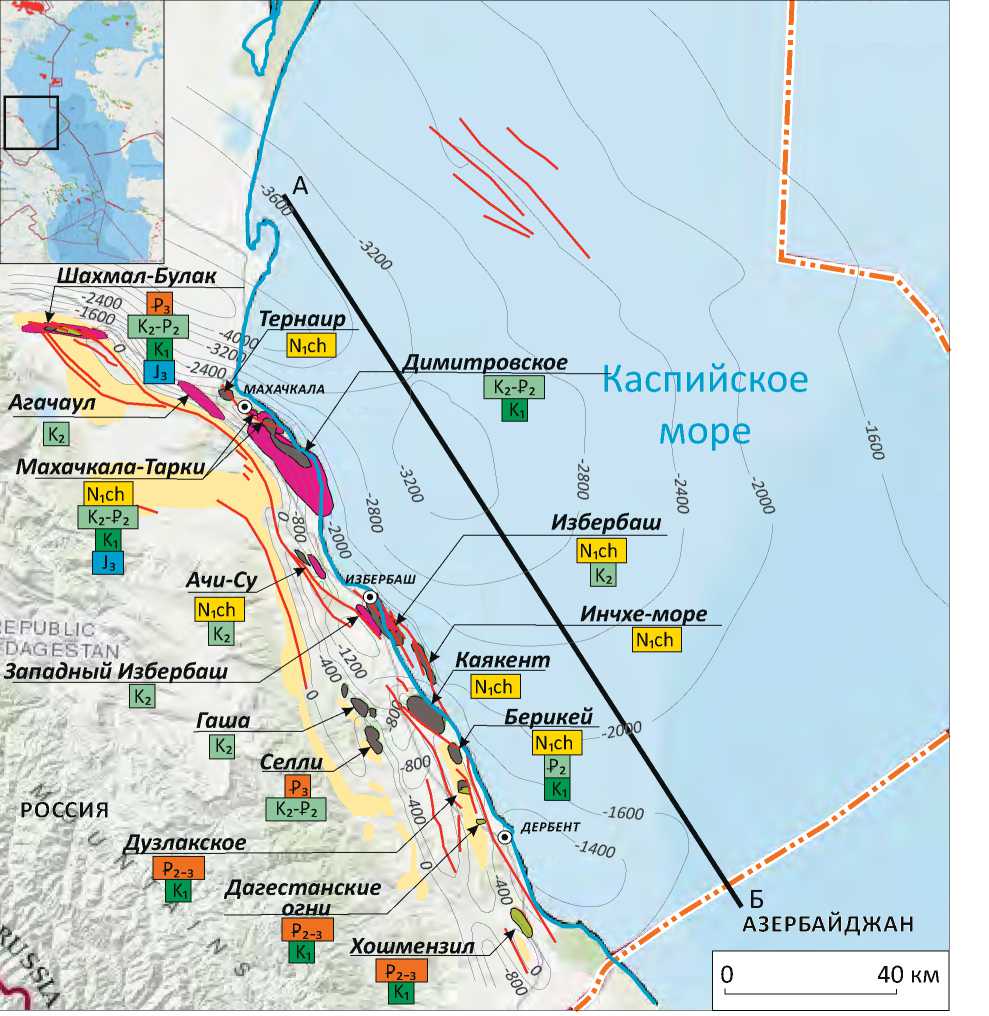

В Предгорном Дагестане в чокракских отложениях открыто шесть месторождений на суше и одно на прилегающей акватории (рис. 1). Запасы УВ связаны с регионально-развитыми, но часто невыдержанными по латерали песчаниками чокракско-го горизонта среднемиоценового нефтегазоносного комплекса (рис. 2).

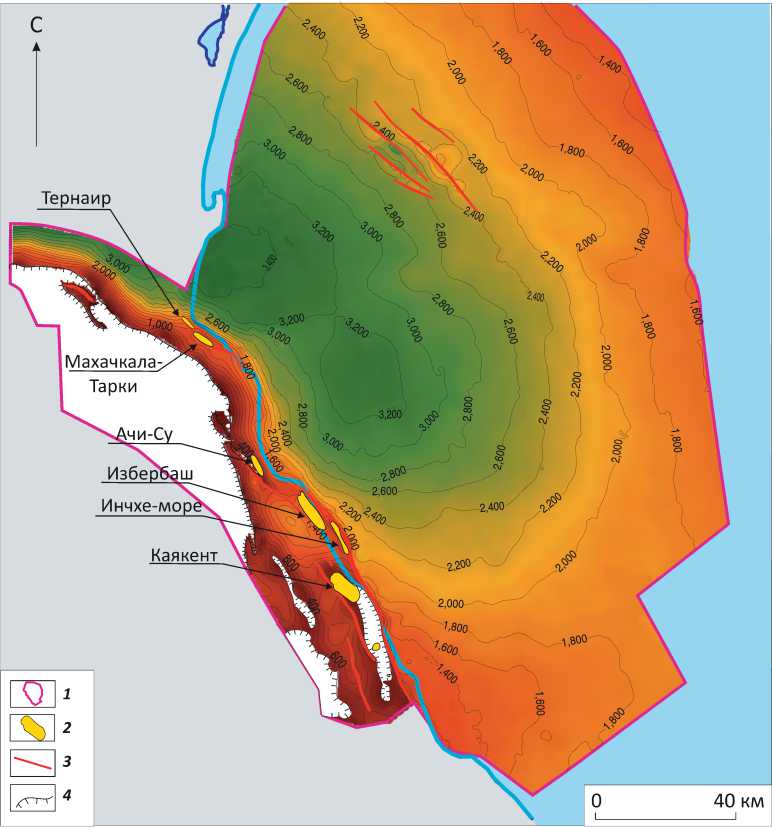

В сухопутной части территории Предгорного Дагестана для чокракских отложений характерно развитие высокоамплитудных складок, осложненных разрывными нарушениями. В сводах большинства антиклинальных структур олигоцен-четвер-тичные отложения размыты. Однако все структуры с неэродированными сводами содержат залежи УВ в чокракских отложениях в ловушках антиклинального либо комбинированного типа. При этом прилегающая акватория по кровле чокракских отложений представляет собой прогиб (рис. 3), слабо затронутый тектоническими деформациями, что

приводит к необходимости поиска здесь литологических ловушек УВ неантиклинального типа.

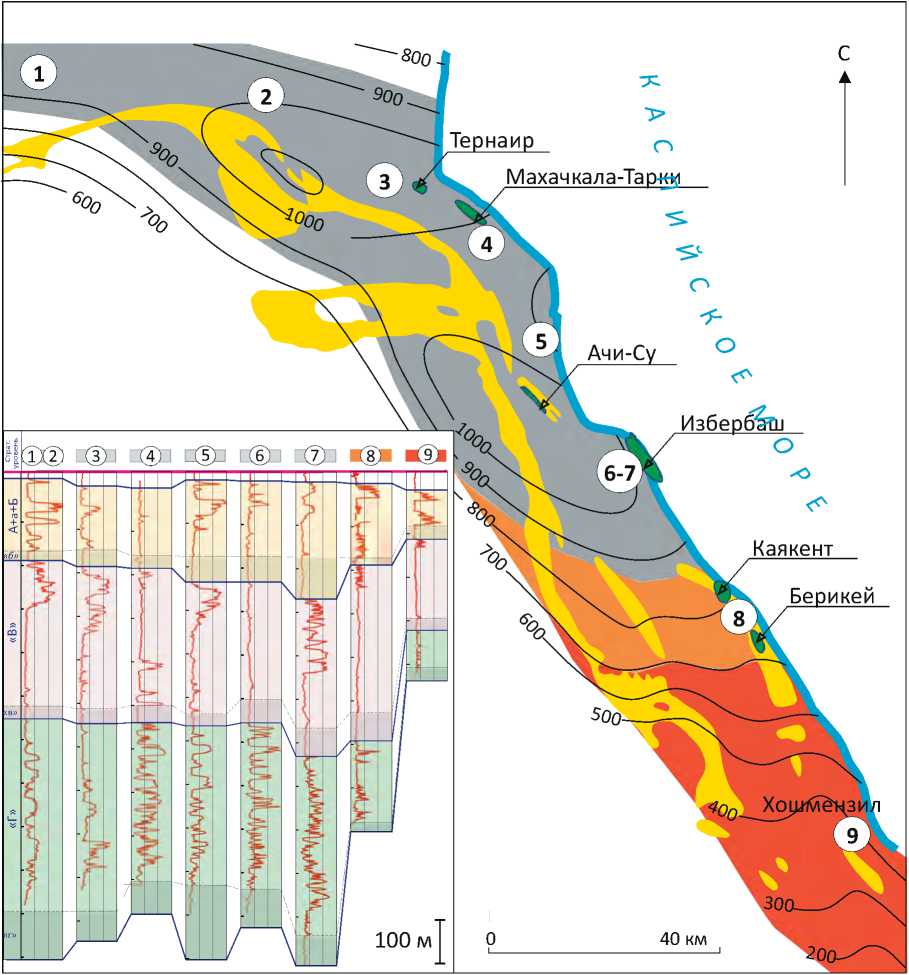

О строении и литологии отложений чокракско-го горизонта можно судить по разрезам скважин сухопутной части Предгорного Дагестана, пробуренным на расстоянии 1–10 км от акватории, а также по отдельным естественным выходам пород на дневную поверхность. Чокракский горизонт повсеместно представлен толщей неравномерного переслаивания главным образом кварцевых и полевошпатово-кварцевых разнозернистых песчаников, алевролитов и аргиллитов. Среди песчаников встречаются разности как с низкими, так и с высокими фильтрационно-емкостными свойствами: пористость в них достигает 25 %, проницаемость — 500 мД [1].

Скудость биостратиграфических определений и низкое качество материалов сейсморазведки по Предгорному Дагестану предопределили применение общепринятого для суши принципа расчленения отложений чокрака, основанного на литологической характеристике разреза. Выразительными реперами для этого приняты регионально-выдержанные карбонатные прослои (α, α1, β1и γ) либо глинистые (а, б, в, и г) пачки (рис. 4), разделяющие преимущественно песчаные интервалы разреза (свиты А, Б, В и Г). Эти элементы достаточно уверенно определяются на электрокаротажных диаграммах, что позволяет с высокой степенью надежности расчленять и сопоставлять разрезы скважин в пределах разбуренных участков. Однако передача корреляции, основанной только на общих закономерностях изменения литологического состава чо-кракского горизонта и его толщин между площадями (месторождениями), является в ряде случаев неоднозначной из-за отсутствия хроностратигра-фических данных в условиях низкой плотности информативных сейсморазведочных материалов. В целом данные бурения свидетельствуют о сокращении мощности разреза и снижении его песчанистости с северо-запада на юго-восток. Так, по линии площадей Махачкала - Избербаш общие толщины отложений чокрака изменяются в пределах 900– 1100 м, а песчанистость разреза достигает 35–50 % за счет развития песчаных пачек в каждой из свит

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

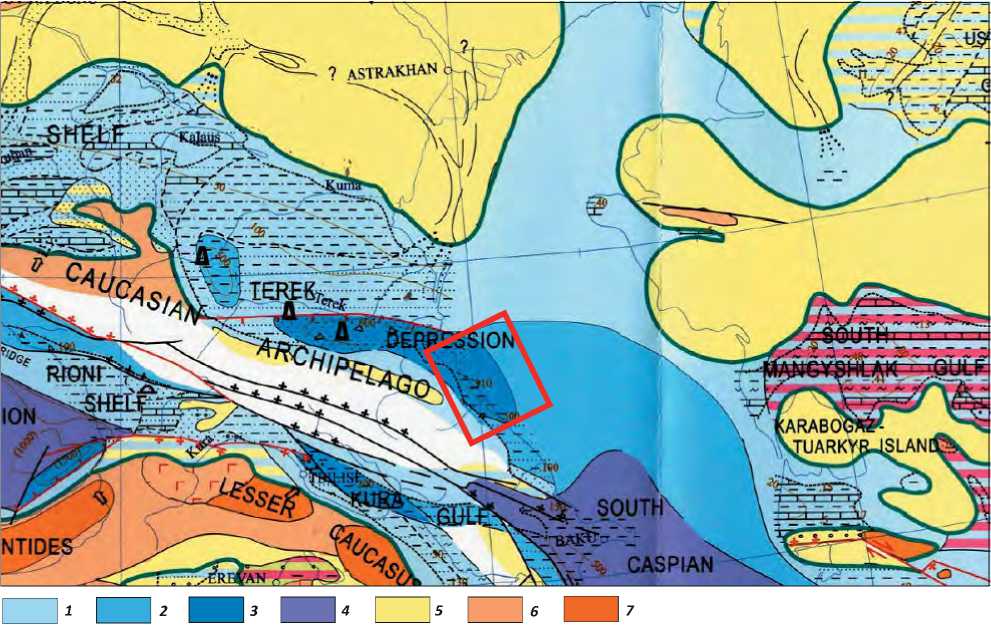

Рис. 1. Обзорная карта района работ Fig. 1. Location map of the study area

А

Тернаир

K2-P:

Ki имитровс

Каспийское

K2—P;

Агачаул

K-

Махачкала-Тарки

Избербаш

Ki

K2

АШ

Каякент ерикей

Гаша

Ki

K2-P

РОССИЯ

ДЕР злакское

Хошмензи.

Ki

40 км

E PUBLIC PAGE STAN

Инчхе-море

Ачи-Су

INich I uKj

► Б

АЗЕРБАЙДЖАН

Kip Дагестанские _____ огни. ____

K2

— Селли

|Nich I K2-P2

Западный Избербаш

2-3 KJ

1 — береговая линия; 2 — государственная граница; 3 — сейсморазведочный профиль 2D; месторождения ( 4 – 6 ): 4 — нефти, 5 — газа, 6 — газоконденсата; 7 — продуктивный интервал; 8 — изогипсы отложений кровли чокрака, м;

9 — тектонические нарушения; 10 — выходы отложений чокрака на дневную поверхность

1 — shoreline; 2 — state border; 3 — 2D seismic survey line; fields ( 4 – 6 ): 4 — oil, 5 — gas, 6 — gas condensate; 7 — pay interval; 8 — structural contours of Chokrak Top, m; 9 — faults; 10 — Chokrak crop out to the day

А-Г (тип I) (см. рис. 4). Юго-восточнее, в районе площади Каякент, отмечается выпадение отдельных частей разреза в интервале свит В и Г (тип II), однако какие именно пласты здесь выклиниваются установить по каротажу невозможно. Далее, по линии Берикей - Хошмензил общая толщина отложений чокрака сокращается до 400–300 м (тип III), пропорционально этому снижается и песчанистость разреза (до 5–15 %, в редких случаях достигая 20 %), которая обусловлена развитием коллекторов только в верхней части разреза (свиты А и Б)1.

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Рис. 2. Сводный литолого-стратиграфический разрез Предгорного Дагестана с элементами УВ-систем

Fig. 2. Composite lithologic and stratigraphic section across the Piedmont Dagestan; elements of HC systems are shown

1 — глины; 2 — песчаники; 3 — алевролиты; 4 — карбонаты; 5 — мергели; 6 — ангидриты; 7 — отсутствие отложений;

8 — несогласия

1 — clay; 2 — sandstone; 3 — siltstone; 4 — carbonate; 5 — marl; 6 — anhydrite; 7 — deposits lacking; 8 — unconformities

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 3. Структурная карта по кровле чокракских отложений

Fig. 3. Depth map over the Chokrak Top

1 — полигон исследования; 2 — месторождения в чокракских отложениях; 3 — разрывные нарушения; 4 — область размыва

1 — study area; 2 — fields discovered in Chokrak deposits; 3 — faults; 4 — erosion area

Несмотря на то, что детальное (попластовое) седиментологическое изучение чокракских отложений не проводилось и вопросы генезиса коллекторов свит А-Г имеют дискуссионный характер, опираясь на ряд диагностических признаков, можно с определенной долей условности предположить их фациальную принадлежность в пределах сухопутной части Предгорного Дагестана.

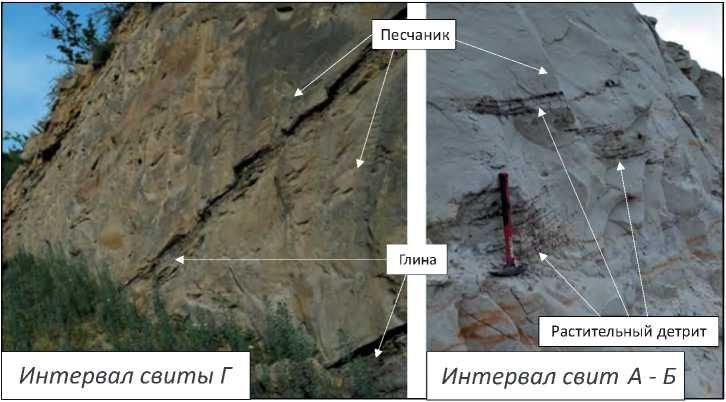

Во-первых, из сохранившихся описаний результатов геолого-съемочных работ, датируемых первой половиной XX в., известно, что в естественных обнажениях пород нижнего чокрака присутствует градационная слоистость и широко распространены подводно-оползневые деформации, а в песчаниках свит А-Б встречаются косая слоистость и знаки ряби. Во-вторых, конфигурация кривой ПС часто в нижней и реже в средней части разреза соответствует «колоколообразной» и «блочной» формам. В средней и верхней частях разреза доля кривых типа «обратный колокол» увеличивается. Геометрия отдельных песчаных тел в плане свиты Г и, реже, свиты В на участках высокой разбуренности часто соответствует заливообразным (лопастным) и шнурковым (русловым) формам. В-третьих, в обнажениях отмечаются резкие верхний и нижний контакты массивных песчаников свиты Г с глубоководными глинами (рис. 5), а для свит А и Б характерны хорошая сортировка, наличие прослоев (линз) окатанной гальки, отсутствие глинистого цемента и включения растительного детрита (см. рис. 5).

Чокракские отложения палеонтологически слабо охарактеризованы. Преобладающим видом среди обнаруженных остатков являются моллюски, присутствуют также фораминиферы, реже сер-пулы, мелкие ракообразные и отпечатки листьев двудольных. В целом для района работ характерно развитие тонкостенных и отсутствие прикрепляющихся форм в отложениях нижнего и увеличение

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Рис. 4. Типизация разрезов чокракских отложений Предгорного Дагестана Fig. 4. Typification of Chokrak deposits in Piedmont Dagestan

доли более мелководных видов в породах верхнего чокрака.

Таким образом, имеющиеся данные по суше свидетельствуют о развитии в пределах чокрак-ского бассейна двух генетически взаимосвязанных систем осадконакопления: относительно глубо- ководной, с проявлением подводно-оползневых процессов и формированием фэновых систем, в основном в нижней части разреза (свита Г) и преимущественно мелководной с накоплением шельфовых отложений в верхнем чокраке (свиты А-Б). Средняя часть разреза чокрака занимает погранич-

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 5. Обнажения чокракских отложений (Предгорный Дагестан, 2021) Fig. 5. Chokrak outcrops (Piedmont Dagestan, 2021)

Песчаник

Глина

Растительный детрит

Интервал свиты Г

Интервал свит А - Б

ное положение, где в зависимости от близости палеосуши и источника сноса, а также конфигурации палеобровки и морфологии дна бассейна, возможно формирование как относительно глубоководных отложений, так и мелководных. Это определяет своеобразие морфологии и структуры приуроченных к ним природных резервуаров, а соответственно, и выбор методики их прогноза.

Методика исследования

В основе выбора стратегии поисково-разведочных работ, конечной целью которых является открытие новых месторождений нефти и газа, лежит геологическая модель перспективных территорий, разработанная, прежде всего, на базе комплексной интерпретации скважинных геолого-геофизических данных и материалов сейсморазведочных работ. Однако для акваториальной части Предгорного Дагестана скважинные данные практически отсутствуют, что определяет необходимость выполнения реконструкций обстановок осадконакопления, опираясь главным образом на сейсмические материалы, «привязанные» на суше к разрезам скважин.

Особую сложность такой привязки представляет геологическая интерпретация в зонах сочленения суша-море, где транзитные сейсмические съемки редки, а сухопутные материалы отсутствуют либо имеют низкое качество, или находятся на значительном удалении от акватории. Это не позволяет осуществить надежную увязку и интерполяцию геолого-геофизических данных. В такого рода условиях определяющими являются результаты анализа региональных геологических событий по морской и сухопутной частям с целью создания единой, непротиворечивой и обладающей прогностическими возможностями модели.

В геологическом мире самой признанной в настоящее время методологией прогноза строения осадочных толщ является сиквентная стратиграфия [2–4], позволяющая разрабатывать модели осадочных образований, структура и фациальное наполнение которых регулируются изменениями относительного уровня моря и интенсивностью поступления обломочного материала в бассейн осадконакопления. Отражающие горизонты, маркирующие границы секвенций, чаще всего связывают с поверхностями несогласий и коррелятивным им согласий. Особенности выделения несогласий на сейсмических разрезах отображаются в поведении осей синфазности. Так, взаимоотношение вышележащих слоев по отношению к границе несогласия выражается в виде: подошвенного прилегания отложений слоистой толщи к более пологой поверхности несогласия; подошвенного налегания, когда толщи горизонтально лежащих слоев налегают на наклонную поверхность (прислонены к ней). На разрезах могут встречаться, например, налегания к склоновой поверхности и к бортам эрозионных систем. Взаимоотношение нижележащих слоев под поверхностью несогласия выражается в виде их кровельного прилегания к ней или эрозионного срезания.

Выделение обстановок осадконакопления по сейсмическим материалам основывалось на следующих данных:

– результатах выполненной предшественниками интерпретации геолого-геофизической информации;

– фрагментарных данных о строении разреза изучаемых отложений в скважинах, пробуренных на прилегающей суше;

– поведении отражений на временных разрезах;

– генетической интерпретации выделенных сейсмофаций;

– анализе временных толщин выделенных осадочных комплексов.

В основу работы легли 15 тыс. км сейсморазведочных данных 2D на акватории Каспийского моря.

Следует отметить, что сейсморазведочные данные получены различными партиями и в разные годы, а обработка выполнена не по единой методике, что в совокупности с редкой сетью профилей 2D (расстояние между профилями достигает 15–20 км) затрудняет корреляцию ОГ.

Сейсмофациальный анализ

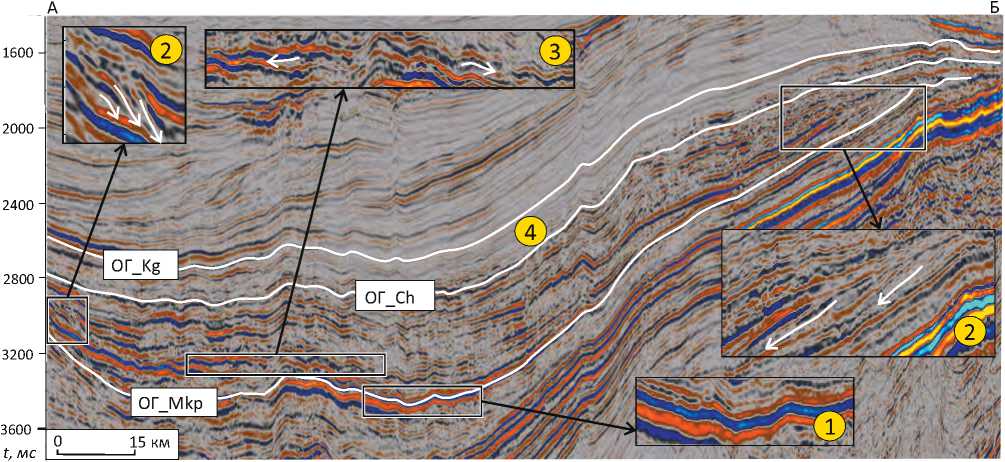

Чокракский интервал разреза рассматриваемой части акватории Каспия представлен комплексом разнообразных сейсмофаций, большая часть которых, судя по строению разреза «сухопутных» скважин имеет, вероятнее всего, седиментационную природу. Среди них выделены четыре основные разновидности (рис. 6).

Горизонтально-слоистая высокоамплитудная сейсмофация характеризуется хорошо прослеживаемыми в волновом поле субпараллельными высокоамплитудными динамически выдержанными отражениями. В случаях проявления умеренных по интенсивности складчатых (складчато-разрывных) деформаций, рефлекторы приобретают заметные на сейсмических разрезах углы падения (см. рис. 6). Учитывая особенности распространения этой сейсмофации в разрезе и по площади, она может характеризовать обстановку накопления донных глубоководных осадков в условиях седиментационного «голода».

Клиноформная сейсмофация представлена ярко выраженными сигмовидными отражающими горизонтами. Клиноформы как правило отвечают достаточно быстрой проградации терригенных осадков вглубь бассейна и формируются в относительно глубоководных склоновых обстановках.

Линзовидная сейсмофация представлена небольшими по протяженности линзовидными телами с внутренним клиноформным строением. По характеру ограничивающих ОГ такие сейсмофации подразделяются на «симметричные» и «асимметричные». В первом случае они ограничены сверху ОГ, подошвенно прилегающими с обеих сторон к основанию линзы. Подобные формы наиболее характерны для донных конусов выноса, как правило, сложенных песчаным материалом.

Субпараллельная сейсмофация характеризуется удовлетворительно прослеживаемыми горизонтально-волнистыми отражениями с разной динамической выраженностью. Пакет таких отражений часто сопровождается выдержанностью временных толщин на большей части площади исследований. Особенности распространения данной сейсмофации в разрезе и по площади позволяют предположить, что ее формирование происходило в мелководно-морских условиях.

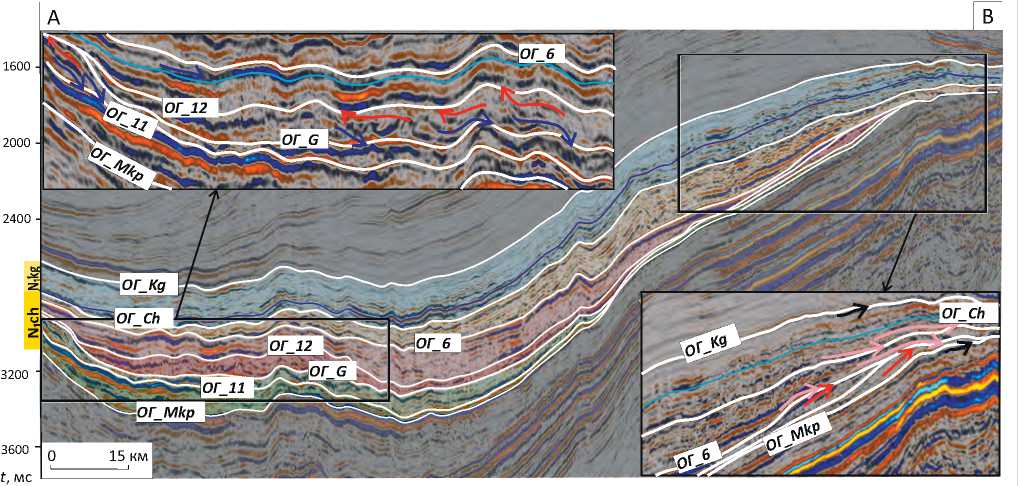

Сиквенс-стратиграфический анализ

На площади исследования в разрезе чокрак-ка-раганских отложений было прослежено семь ОГ, которые соответствуют поверхностям несогласий и максимального затопления. Границы секвенций на сейсмических разрезах, отождествляемые на большей части территории их развития с поверхностями несогласий, прослеживались по характерному эрозионному срезанию и кровельному прилеганию ОГ. Кроме того, часть секвенций была выделена по смене поверхностей подошвенного прилегания последовательно развивающихся клиноформных комплексов.

Анализ геолого-геофизической информации позволил обосновать стадийность развития Чо-кракского и Караганского палеобассейнов седиментации, обусловленную комплексным влиянием тектонических и эвстатических событий. В результате чего в разрезе чокракского яруса было выделено шесть секвенций (SQ1-SQ6) (рис. 7).

Исходя из представлений о региональной фациальной зональности Чокракского палеобассейна (рис. 8), можно предположить, что рассматриваемая часть Каспия в начале среднего миоцена представляла собой впадину на глубоководном шельфе. К северу от нее располагался мелководный и восточнее — глубоководный шельф, а южнее и юго-западнее — палеоархипелаг Кавказа.

Секвенция SQ1 выделена между ОГ Mkp_top и ОГ 11 (см. рис. 7). Большая часть этой секвенции представлена в волновом поле симметричной линзовидной сейсмофацией, а перекрывающая ее маломощная толща — горизонтально-слоистой вы-сокоамлитудной . Региональные данные позволяют рассматривать линзовидную сейсмофацию на исследуемой территории как толщу пород тракта форсированной регрессии (FSST) и интерпретировать ее как образования глубоководного донного конуса выноса. Подтверждением этого являются вскрытые в разрезах скважин на месторождении Махач-кала-Тарки невыдержанные пласты песчаников в низах чокракского интервала, на глубоководный генезис которых указывают находки фауны мелких планктонных раковин моллюсков Spirialis.

Секвенция SQ2 выделена между ОГ 11 и ОГ G (см. рис. 7). Ее нижняя часть представлена на северо-западе полигона исследований симметричной линзовидной сейсмофацией, в которой оси синфаз-ности подошвенно прилегают к ОГ 11. Особенности строения волнового поля и латеральные изменения его характеристик позволяют предположить формирование на рассматриваемой части полигона исследований отложений тракта форсированной регрессии, представленных песчаными породами глубоководного конуса выноса. Такое предположение подтверждается вскрытием многочисленных прослоев песчаников в пласте Г в разрезах скважин на месторождениях Махачкала-Тарки, Димитров-ское и Избербаш. Эти песчаники не выдержаны по площади распространения подобно песчаникам такого же типа тракта в секвенции SQ1.

Выше по разрезу на севере, западе и юге полигона работ выделяется клиноформная сейсмофация

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 6. Временной сейсмический разрез по линии А-Б через Центральный Каспий с примерами сейсмофаций в разрезе чокрак-караганских отложений (положение профиля см. на рис. 1)

Fig. 6. Seismic time section along А–Б line crossing the Central Caspian with seismic facies examples in the Chokrak-Karagan interval (position of the section is shown in Fig. 1)

1 — сейсмофации (1 — горизонтально-слоистая высокоамплитудная, 2 — клиноформная, 3 — линзовидная, 4 — субпараллельная).

Мkp — кровля майкопских отложений, Ch — кровля чокракских отложений, Kg — кровля караганских отложений

1 — seismic facies (1 — horizontally layered high amplitude, 2 — clinoform, 3 — lenticular, 4 — subparallel).

Мkp — Maikop Top, Ch —Chokrak Top, Kg — Karagan Top с крутопадающими передовыми слоями. Данную сейсмофацию авторы статьи ассоциируют с отложениями нижнего системного тракта (LST). Анализ характера распространения клиноформ позволяет зафиксировать положение палеосклона бассейна седиментации во время формирования секвенции SQ2 на акватории. В глубоководной части бассейна поверхность максимального затопления совпадает с кровлей секвенции, ее маркирует ОГ G.

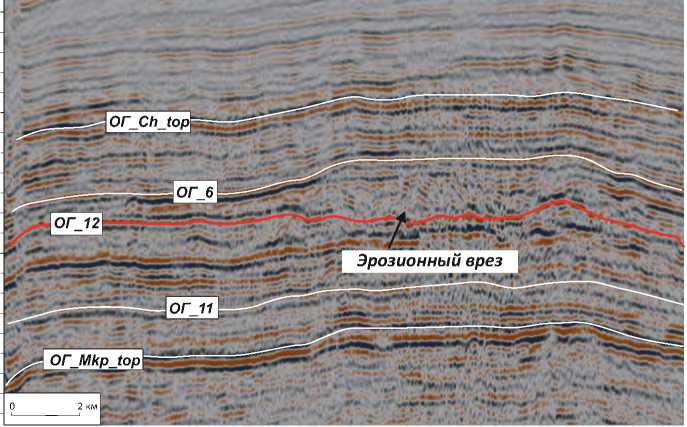

Секвенция SQ3 развита между ОГ G и ОГ 12 (см. рис. 7). Структура секвенции SQ3 отражает следующий этап проградации прибрежных обстановок в сторону бассейна осадконакопления. В пределах территории исследования основной объем секвенции представлен клиноформной сейсмофацией нижнего системного тракта (LST). В разрезах скважин на месторождениях Махачкала-Тарки, Димитровское и Избербаш клиноформный комплекс представлен алевропелитовыми разностями. Так же, как и в охарактеризованных выше секвенциях, отложения вышележащих трактов маломощные и представлены горизонтально-слоистой высокоамплитудной сейсмофацией, формирующейся в условиях «седиментационного голода». Кровлю секвенции SQ3

маркирует ОГ 12. На западе района исследований на временных разрезах вблизи месторождений Дими-тровское и Избербаш, ОГ 12 фиксирует поверхность эрозионного срезания подстилающих отложений.

В подошве секвенции SQ4 закартированы эрозионные врезы (рис. 9). Они служили, вероятно, путями транспортировки обломочного материала, переносимого по врезанным долинам во время падения относительного уровня моря в глубоководный бассейн, где формировались донные конусы выноса.

Комплекс отложений LST секвенции SQ4 сложен проградационной пачкой клиноформ, представленной в волновом поле клиноформной сейсмофацией. Отложения секвенции SQ4 практически полностью заполняли палеобассейн седиментации. Поверхность максимального затопления перекрывает отложения LST и TST и выделяется на сейсмических профилях как выдержанное на всей площади положительное отражение. На северо-западе полигона работ в волновом поле выделяется «асимметричная» линзовидная сейсмофация, оси син-фазности которой подошвенно прилегают к поверхности максимального затопления. По сравнению с

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Рис. 7. Сиквенс-стратиграфическая интерпретация волнового сейсмического поля в интервале развития чокрак-караганских отложений по профилю А–Б (положение профиля см. на рис. 1)

Fig. 7. Sequence Stratigraphy interpretation of wavefield in the Chokrak-Karagan interval in the section along А–Б line (position of the section is shown in Fig. 1)

1 — границы секвенций, 2 — поверхность максимального затопления; взаимоотношение границ ( 3 – 6 ): 3 — эрозионное срезание, 4 — подошвенное налегание, 5 — кровельное прилегание, 6 — подошвенное прилегание; секвенции: 7 — SQ1, 8 — SQ2, 9 — SQ3, 10 — SQ4, 11 — SQ5, 12 — SQ6

1 — sequence boundaries, 2 — maximum flooding surface (MFS); boundary relationships ( 3 – 6 ): 3 — erosional truncation, 4 — onlap, 5 — toplap, 6 — downlap; sequences: 7 — SQ1, 8 — SQ2, 9 — SQ3, 10 — SQ4, 11 — SQ5, 12 — SQ6

клиноформами LST, данные отложения смещены в направлении палеосуши. Такие характеристики типичны для отложений верхнего системного тракта (HST). На склоне и в глубоководной части палеобассейна отложения данного тракта представлены конденсированными осадками. Кровлю секвенции SQ4 отражает ОГ 6 (см. рис. 7). В скважинах прибрежных месторождений данный ОГ стратиграфически приурочен к кровле пласта В.

Таким образом, к началу формирования секвенции SQ5 глубоководный бассейн в пределах района работ оказался практически полностью заполнен образованиями LST секвенций SQ1-SQ4. Структура секвенции SQ5 фиксирует компенсированное заполнение осадками оставшейся области глубоководного палеобассейна, располагавшегося на юге полигона исследований. На временных разрезах это выражено в виде подошвенного прилегания к ОГ 6 небольшой по размерам клиновидной толщи в глубоководной части бассейна. Выше по разрезу в волновом поле выделяется субпараллельная сейсмофация, оси синфазности которой налегают на ОГ 6, смещаясь постепенно в сторону суши (см. рис. 6). В условиях трансгрессии происходило смещение береговой линии в направлении суши и расширение границ палеобассейна. Отложения HST формируют на мелководном шельфе выдержанные песчаные пласты. Их вскрывают скважины на месторождениях Махачкала-Тарки, Димитровское и Избербаш (пласт Б). Кровля секвенции SQ5 в волновом поле выражена в виде поверхности кровельного налегания по отношению к перекрывающим отложениям.

Секвенция SQ6 отличается от секвенции SQ5 отсутствием клина LST в пределах территории работ. В волновом поле секвенция представлена субпараллельной сейсмофацией, отождествляемой с образованиями HST. Оси синфазности секвенции SQ6 кровельно налегают на границу секвенции, постепенно смещаясь в направлении суши и расширяя границы морского палеобассейна. Таким образом, пласты А и Б в чокракских отложениях и пласты песчаников в караганских отложениях в разрезах скважин представлены шельфовыми песчаниками секвенции SQ6. ОГ Ch_top маркирует кровлю чокракских отложений, отождествляемую в разрезах скважин на прибрежных месторождениях с пластами мергелей гяуртапинской свиты с многочисленными остатками мелких планктонных раковин моллюсков Spirialis. Кровля секвенции SQ6 отождествляется с ОГ Kg_top (см. рис. 7), примыкающим к подстилающим отложениям по типу кровельного прилегания.

Выполненные авторами статьи исследования позволили детально рассмотреть эволюцию сред-

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 8. Выкопировка из палеогеографической карты начала среднего миоцена [5]

Fig. 8. Fragment of paleogeographic map, early Middle Miocene [5]

^38 1^^ 9 L-^l 10 I. --"""""1 11 НЧ 12 [^313

Обстановки осадконакопления ( 1 – 7 ): морские ( 1 - 4 ): 1 — мелководного шельфа, 2 — глубоководного шельфа, 3 — впадины глубоководного шельфа, 4 — континентального склона и дна бассейна; континентальные ( 5 - 7 ): 5 — низменностей, 6 — холмистой местности, 7 — гористой местности; границы ( 8 – 11 ): 8 — морских и континентальных обстановок, 9 — палеогеографические (а — доказанные, б — предполагаемые), 10 — литофациальные, 11 — современного распространения отложений; 12 — разломы; 13 — территория исследования

Depositional environments ( 1 – 7 ): marine ( 1 - 4 ): 1 — shallow-water shelf, 2 — deep-water shelf, 3 — deep-water shelf depressions, 4 — continental slope and basin floor; continental ( 5 - 7 ): 5 — lowlands, 6 — undulating terrain, 7 — mountainous terrain; boundaries ( 8 – 11 ): 8 — marine and continental environments, 9 — paleogeographic (а — proven, б — supposed), 10 — lithofacies, 11 — present-day occurrence of deposits; 12 — faults; 13 — study area

Рис. 9. Временной разрез вблизи Димитровского месторождения, иллюстрирующий эрозионный врез в подошве секвенции SQ4

Fig. 9. Time section in the vicinity of the Dimitrovsky field: erosion channel in the SQ4 sequence Bottom

СЗ ЮВ

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,1

t , c

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

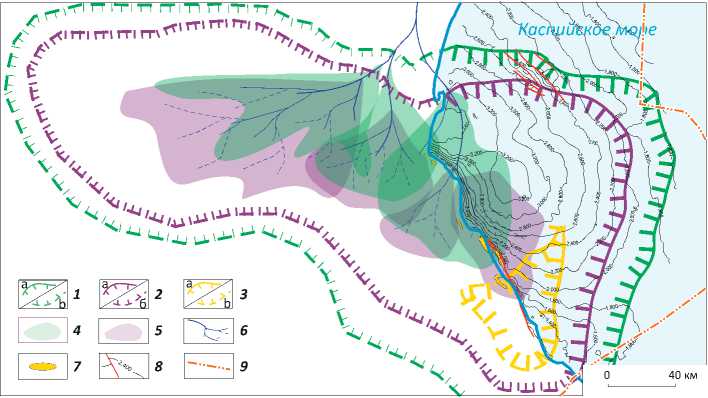

Рис. 10. Схема расположения относительно глубоководного бассейна в чокракское время

Fig. 10. Location map of relatively deepwater basin in the Chokrak time

Границы относительно глубоководного бассейна ( 1 - 3 ): 1 — свиты г + Г (а — по данным сейсморазведки, б — предполагаемые), 2 — свиты в + В (а — по данным сейсморазведки, б — предполагаемые), 3 — свиты а + А + б + Б (а — по данным сейсморазведки, б — предполагаемые); донные конусы выноса ( 4 , 5 ): 4 — свиты Г, 5 — свиты В; 6 — предполагаемые каналы транспортировки обломочного материала; 7 — месторождения в чокракских отложениях; 8 — изогипсы кровли отложений чокрака и тектонические нарушения в морской части района работ, м; 9 — границы государств

Boundaries of relatively deepwater basin ( 1 - 3 ): 1 — г + Г Formation

(а — according to seismic data, б — supposed), 2 — в + В Formation (а — according to seismic data, б — supposed), 3 — а + А + б + Б Formation (а — according to seismic data, б — supposed); submarine fans (4, 5): 4 — Г Formation, 5 — В Formation; 6 — supposed paths of sediment transportation; 7 — fields discovered in Chokrak deposits; 8 — structural contours of Chokrak and faults in offshore part of the study area, m; 9 — state borders немиоценового бассейна осадконакопления в пределах рассматриваемого сегмента современного Каспийского моря. К началу среднего миоцена на территории Центрального Каспия располагалась относительно глубоководная впадина и чокракские осадки постепенно заполняли ее в условиях проградации прибрежных обстановок осадконакопления. Основное направление сноса терригенного материала происходило с севера (в современных координатах). К караганскому времени отложения практически полностью снивелировали палеорельеф. При этом максимальные падения относительно уровня моря в этот период происходили, вероятно, в начале чокракского времени, соответствующего накоплению свит г + Г (секвенции SQ1-SQ2) и в + В (секвенции SQ3-SQ4). Именно с этой частью разреза и связаны наиболее мощные и широко распространенные конусы выноса песчаного обломочного материала, доказанные бурением на суше и прогнозируемые в пределах акватории (рис. 10).

В течение формирования толщи а + А + б + Б происходили незначительные падения относительно уровня моря, поэтому в относительно глубоководной части бассейна (на территории южной части Дагестана) в это время формировались, возможно, фэны небольшого размера. В целом на большей части района работ коллекторы в данном интервале разреза представлены выдержанными по латерали песчаниками, накапливавшимися на мелководном шельфе, и поэтому формирование литологических ловушек в данном интервале маловероятно.

Выводы и рекомендации

1. В сухопутной части территории Предгорного Дагестана чокракские отложения слагают высоко-

амплитудные, осложненные разрывными нарушениями складки, а прилегающая акватория представляет собой прогиб, практически не затронутый (за исключением восточной части месторождения Избербаш и площади Инчхе-море) тектоническими деформациями и с отсутствием положительных структур (см. рис. 3). Таким образом, на акватории поиск залежей УВ в чокракских отложениях должен быть направлен на ловушки неантиклинального типа (сложнопостроенные литологические), реже — на комбинированные (структурно-литологические).

-

2. На основе проведенных исследований предложена геологическая модель формирования чо-кракских отложений, в соответствии с которой уменьшение объема песчаного материала с северо-запада (примерно от г. Махачкала) на юго-восток вдоль береговой линии Каспия контролируется трансгрессивно-регрессивными этапами заполнения палеобассейна. Коллекторы в чокракских отложениях связаны с локально распространенными донными конусами выноса в нижней части и шельфовыми песчаниками в верхней.

-

3. Наиболее перспективные участки в прибрежных водах Каспийского моря приурочены, по результатам сиквенс-стратиграфического анализа, к краевым частям фэновых комплексов свит Г и В (см. рис. 10) на севере и юге исследуемой территории. Для надежного выделения и детального картирования зон потенциального развития коллекторов, геометризации отдельных песчаных тел и подготовки объектов к бурению, в будущем целесообразна постановка 3D-сейсморазведочных работ.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА