Закономерности становления и развития фрагмента пространственной лексической системы в истории русского языка в Западной Сибири

Автор: Инютина Людмила Александровна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 9 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу изменений лексической репрезентации пространственной семантики в русском языке Западной Сибири с конца XVII по XVIII в. (на материале одного старожильческого говора).

Пространственная семантика, лексическая система, сибирский говор, лексико-семантическая парадигма

Короткий адрес: https://sciup.org/14737615

IDR: 14737615 | УДК: 811.161.1

Текст научной статьи Закономерности становления и развития фрагмента пространственной лексической системы в истории русского языка в Западной Сибири

Исследуя историю лексической системы (ЛС) сибирского говора (например, томского говора – русского старожильческого говора на территории Западной Сибири), мы считаем, что закономерности ее образования в говоре в его исходном состоянии (первая половина XVII в.) и закономерности изменения в последующие периоды обнаруживают как общие черты, так и различные. В результате действия первых формировался лексический состав говора вторичного образования из конкурирующих лексических единиц (ЛЕ) материнских говоров. Результатом действия вторых является становление и функционирование ЛС сибирского говора.

Лексические материалы исследования отражают классифицированную по 9 тематическим группам (ТГ) пространственную лексику, во-первых, материнских говоров (выборка составила 958 ЛЕ); во-вторых, томского говора в его исходном состоянии (50 ЛЕ); в-третьих, томского говора со второй половины XVII по начало XX в. (более 600 ЛЕ) 1. В соответствии с задачами статьи рассмотрена история пространственной лексики говора в период со второй половины XVII по XVIII в. (121 ЛЕ). Это этап формирования говора как системы [Киселева, 1968].

Оперирование этими данными позволяет реконструировать состав пространственных наименований в сибирском говоре вторичного образования в его исходном состоянии (первая половина XVII в.) 2 и определить закономерности формирования лексической репрезентации пространственной семантики в указанный период 3. Описание количественных изменений состава этих ЛЕ, наблюдение над словообразовательными и семантическими изменениями ЛЕ в ЛС такого говора в диахронии позволяет выявить закономерности становления и развития его пространственной лексической системы.

Целью работы является выяснение причин, под влиянием которых происходили изменения фрагмента 4 пространственной ЛС томского говора на протяжении второй половины XVII – XVIII вв.

Для достижения этой цели пространственные наименования, зафиксированные в томском говоре первой половины XVII в., последовательно сравниваются с пространственными ЛЕ, отмеченными в этом же говоре в период формирования его системы, благодаря чему в работе определено развитие состава ТГ и состава словообразовательных гнезд, семантической структуры полисемантов, структуры лексического значения ЛЕ, лексико-семантических парадигм (ЛСП).

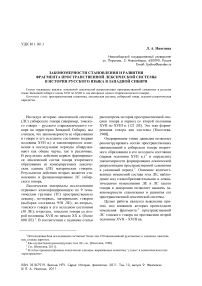

В итоге наблюдений над изменениями состава пространственных наименований в исследуемом говоре в XVII–XVIII вв. выяснено, что их количество увеличилось в среднем на 58,7 % (табл. 1).

-

1. Говор пополнился ЛЕ с пространственным значением, не зафиксированными в нем в его исходном состоянии и являвшимися территориально маркированными. Такие ЛЕ, исконно русские по происхождению, часто оказывались вариантами или

- дериватами единиц, уже известных в говоре: анбар, анбарушка (наряду с существовавшим амбар); конюшна, конушня (ср.: конюшня); поскотинный выпуск, скотский выпуск (ср.: скотинный выпуск); залог (ср.: заложная земля, переложная земля); покос, покосная земля, покосное место (ср.: сенной покос, сенокос, сенокосный покос). Они могли быть образованы также от основ слов, не зафиксированных в говоре первой половины XVII в. (логотина, полой, релка, хлебородное место, сырец, пригон, завозня и др.).

-

2. Некоторые ЛЕ, известные в томском говоре с первой половины XVII в., напротив, вышли из употребления. Ряд лексем не отмечен в текстах, отражающих сибирский говор XVII–XVIII вв.: острог , займище , житница. К началу XIX в. перестало функ-

- Таблица 1

ЛЕ с пространственным значением неисконного происхождения в говоре исследуемого периода отмечено немного ( кулига , мангазей , рига , сарай , хлев ).

|

Тематическая группа |

Количество ЛЕ, зафиксированных в сибирском говоре в его исходном состоянии |

Количество ЛЕ в сибирском говоре в XVII– XVIII вв. |

Изменение количества ЛЕ в абсолютном выражении и в % от зафиксированных в сибирском говоре XVII– XVIII вв. |

|

1. Названия земельных участков, используемых как угодья |

12 |

36 |

+24 (66,7 %) |

|

2. Названия обрабатываемых под посев участков |

11 |

16 |

+5 (31,3%) |

|

3. Названия частей пашни в системе севооборота |

8 |

14 |

+6 (42,9 %) |

|

4. Названия мест для выпаса скота |

2 |

8 |

+6 (75 %) |

|

5. Названия сенокосных угодий |

3 |

10 |

+7 (70 %) |

|

6. Названия поселений |

7 |

11 |

+4 (36,4 %) |

|

7. Названия усадьбы |

2 |

5 |

+3 (60 %) |

|

8. Названия хозяйственных построек для скота |

1 |

10 |

+9 (90 %) |

|

9. Названия хозяйственных построек для хранения и переработки зерна |

4 |

11 |

+7 (63,6 %) |

|

Итого |

50 |

121 |

+71 (58,7 %) |

Таблица 2

Количественные данные о словообразовательной обусловленности функционирования ЛЕ в сибирском говоре в процессе его изменения (XVII–XVIII вв.)

|

Лексико-семантические парадигмы ЛЕ в материнских говорах |

Количество ЛЕ, зафиксированных в сибирском говоре в его исходном состоянии |

Количество ЛЕ в сибирском говоре в XVII– XVIII вв. |

|

‘регулярно обрабатываемый под посев участок’: оранина /плуженина /нива /пашня |

0 / 0 / 1 / 9 |

0 / 0 / 1 / 12 |

|

‘сенокосное угодье’: пожня /покос |

0 / 3 |

1 / 10 |

|

‘новое поселение’: пустошь /починок/заимка |

0 / 0 / 3 |

0 / 0 / 4 |

|

‘поле под паром, залежь’: пар /перелог |

0 /3 |

0 / 3 |

|

‘место с жилыми и хозяйственными постройками’: двор/усадьба |

2 / 0 |

2 / 1 |

Количественные данные об изменении состава ЛЕ в сибирском говоре с первой половины XVII по XVIII в.

ционировать значительное количество ЛЕ – атрибутивных синлексов 5 : пашенный лес , пашенное место , паханая пашня , хлебная пахота , пахотное место , хлебородное место , распашная земля , пашенная заимка , луговое место , угожее место , переложная земля , заложная земля , дикая земля , дикое поле , порозжая земля , скотинный выпуск , сенокосный покос , сенной покос и др. Вместо них стали (или остались) употребляться слова-синонимы ( дикое поле , дикая земля , порозжая земля > сырец ), часто являвшиеся однокорневыми с утрачивавшимися ЛЕ ( сенокосный покос , сенной покос > сенокос , покос ; а также угодье , выпуск , залог , пашня и др.).

Развитие фрагмента пространственной ЛС диалекта происходило под влиянием а) экстралингвистических причин: исчезновение или изменение объектов, именовавшихся ЛЕ (острог, житница, слобода), появление новых реалий или изменение прежних, требующих наименования или переименования (выпаханная земля, выпашь, зарослое место, зяблик, мангазей и др.); б) собственно языковых причин: протекание в сибирском говоре процессов, отражавших закономерности формирования лексической системы русского национального языка в исследуемый период (стремление к внут- реннему единству, к упрощению языковой структуры, к универсализации словарного состава) [Горшков, 1984. С. 149; Виноградов, 1982. С. 84; Ефимов, 1971. С. 79, 81; Крысько, 2007. С. 357].

ЛЕ, закрепившиеся в ЛС сибирского говора с первой половины XVII в. и пополнившие ее в рассматриваемый период, изменялись в связи с развитием самой ЛС, т. е. также по интралингвистическим причинам.

Так, в описываемый период в ЛС сибирского говора функционировали пространственные ЛЕ, представлявшие одно словообразовательное гнездо из нескольких, которые в составе той или иной ЛСП были известны материнским говорам XVI–XVII вв. и которые являлись конкурирующими в томском говоре в его исходном состоянии (табл. 2). Именно такое словообразовательное гнездо продолжает развиваться. Например, кроме ЛЕ с корнем -кос-/-кош- ( сенной покос , сенокос , сенокосный покос ), бытовавшими в томском говоре с первой половины XVII в., отмечены ЛЕ с тем же корнем, но не с корнем -жн- ( пожня ): покос , покосная земля , покосное место , сенокосная земля , сенокосное место , кошенина.

Для выявления внутриязыковых закономерностей развития фрагмента пространственной ЛС сибирского говора в исследуемый период проанализированы семантические изменения ЛЕ и образуемых ими ЛСП 6. Ниже приведено несколько кон-

Таблица 3

|

Семемы ЛСВ |

Структура лексического значения |

|

|

Основные семы |

Периферийные семы |

|

|

ЛСВ (1) поле ‘ровное безлесное пространство, пригодное под пашню’ |

‘Угодье большого размера’; ‘открытое, безлесное место’; ‘ровное место’ (контексты 1, 2) *. ‘Пригодное для возделывания различных сельскохозяйственных культур’ (контексты 1, 2). ‘Угодье, принадлежащее обществу (селу, деревне и под.)’ (контексты 1, 2, 3) |

‘Расположенное за пределами населенного пункта’ (контексты 1, 2) |

|

ЛСВ (2) поле ‘поле, нива; участок обрабатываемой земли’ |

‘Пашня, обрабатываемое угодье’ (контексты 4, 5, 6). ‘Состоящее из нескольких частей’ (контексты 5, 6). ‘Принадлежащее обществу (селу, деревне и под.)’ (контексты 4, 6). ‘Принадлежащее кому-л. (индивидуально)’ |

‘Большие размеры’; ‘открытое, безлесное место’; ‘ровное место’ (контекст 6) |

|

ЛСВ ялань ( елань ) , ЛСВ еланное место ‘луговая и полевая равнина’ |

‘Относительно большое угодье’ (контексты 8, 9). ‘Ровное место’ (контекст 7). ‘Расположенное в лесу, между лесными массивами’ (контекст 8). ‘Используемое под пашню, сенокос или пастбище’ (контексты 7, 9) |

‘Возвышенное место’ (контекст 9) |

|

ЛСВ луг , ЛСВ луговое место ‘луг, сенокосное или пастбищное угодье’ |

‘Относительно большое угодье’ (контексты 10–13). ‘Открытое место’ (контексты 9–13). ‘Используемое для сенокошения и выпаса скота’ (контексты 10, 12, 13). ‘Принадлежащее кому-л. (индивидуально)’ (контексты 11, 12, 13). ‘Расположенное в низменных местах’ (контексты 11, 12, 13) |

‘Заливаемое водой угодье’ (контексты 11, 12, 13) |

|

ЛСВ кулига ‘участок земли на берегу реки, используемый как сенокосное угодье; росчисть, полянка, пожня в лесу’ |

‘Угодье небольшого размера’; ‘окруженное другими угодьями’; ‘используемое под сенокос’ (контекст 14) |

‘Принадлежащее ко-му-л.’ (контекст 14) |

Указаны номера, под которыми в работе приведены контексты.

Результаты анализа семантической структуры лексемы и структуры лексического значения пространственных ЛЕ

текстов со словами поле , ялань , луг , кулига и др., семантика которых формировала одну из ЛСВ семантического поля «угодье». Результаты анализа значений этих ЛЕ отражены в табл. 3.

Определение семантических структур и структур лексических значений единиц в период становления и развития ЛС сибирского говора взаимосвязано с выяснением парадигматики этих единиц, выявлением тенденций развития ЛСП. Единицы анализируемой пространственной ЛСП входят в многочленные ряды ЛЕ, значения которых образуют семантическое поле «угодье»: поле – пашня , поскотина , село , деревня , острог , селение , огород , сад (контексты 1–6); ялань ( елань ) – еланное место , лес , земля , деревня , село , луг , место , просека (контексты 7–9); луг – луговое место , сенной покос , скотинный выпуск , река , речка , курья , рыбные ловли , остров , озеро , болото , село , деревня , земля , неудобья (контексты 10–13; кулига – поскотина , поворот , владение монастырское (контекст 14).

Синонимические отношения в анализируемой ЛСП складываются между ЛСВ (2) поле и словом пашня (контексты 4, 5, 6), а также между ЛЕ ялань ( елань ) – еланное место, луг – луговое место. Отмечены родовидовые отношения: земля – еланное место (контекст 9), луг – скотинный выпуск и сенной покос (контексты 12, 13), луговое место – скотинный выпуск и сенной покос (контекст 10).

Во второй половине XVII – XVIII вв. происходит также формирование отношений антонимии: еланное место – луг (контекст 9). Отношения противоположности создают семы: ‘место в лесу’ ↔ ‘открытое место’; ‘ровное место’ ↔ ‘низменное место’ (см. табл. 3). Изменения в этой антонимической паре, приведшие к появлению антонимов елань – луг ‘возвышенное место’ ↔

‘низменное место’ (Сл. ант. сиб., 2003. С. 87)

в рассматриваемой ЛСП, происходят в связи с уходом в пассивный запас русского языка синлексов и последовавшим за этим разрушением синонимических отношений ( ялань ( елань ) – еланное место , луг – луговое место ).

Итак, регулярное и контактное употребление описываемых ЛЕ удержало в составе пространственной ЛС сибирского диалекта общерусские слова поле , луг и территориально ограниченные елань и кулига , которые отражали важнейшие представления русских сибиряков об открытых землях, их пригодности для обустройства крестьянского хозяйства.

Проведенный в работе анализ показал значимость для развития ЛС говора взаимообусловленности процессов внутрисловных изменений, межсловного взаимодействия, т. е. изменения парадигматических отношений ЛЕ (выстраивания четких семантических оппозиций в ЛСП: синонимических, антонимических, родовидовых), а также межуровневого взаимодействия (лексической семантики и словообразовательных отношений в ЛСП).

В период формирования системы языка (говора, в частности), в том числе лексической системы, наиболее значимые изменения происходят по внутриязыковым законам, действие которых направлено на максимально точное и рациональное с точки зрения языкового коллектива выражение представлений о мире. Действие экстралин-гвистических факторов при всей их важности становится еще более опосредованным по сравнению со временем существования говора в его исходном состоянии.