Запосельское поселение в Пермском крае

Автор: Белавин А.М., Крыласова Н.Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 222, 2008 года.

Бесплатный доступ

Член-корреспондент Белавин и Н.Б. Крыласова в газете «Запосельский» в Пермском крае представляет предварительные результаты исследования участков вблизи Чашкинского озера. В районе между городами Березники и Соликамска (Пермский край), расположенными на стороне Чашкинского озера, около двадцати археологических памятников разного возраста известны от мезолита до средневековья. В обсуждаемом регионе расположено много мест обитания производственного характера. В статье обсуждались результаты исследований, проведенных на открытой жилой площадке Запоселье I, исследованной на восточной восточной стороне Чашкинского озера. Особый интерес представляет жилье, построенное из вертикальных столбов, что является уникальным в Пермском крае. Коллекция находок, происходящих с участка, связывает его с Ломоватовской и Родановской археологическими культурами и предлагает хронологию участка с 7 по 13 вв.

Короткий адрес: https://sciup.org/14328415

IDR: 14328415

Текст научной статьи Запосельское поселение в Пермском крае

Степи Евразии в эпоху средневековья. М„ 1981. (Археология СССР)

Федоров-Давыдов ГА., 1966. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. М.

Шавкунов Э.В., 1990. Культура чжурчжэней-удигэ ХП-ХШ вв. и проблема происхождения тунгусских народов Дальнего Востока. М.

Шалобудов В.Н., 1991. Парадное седло из кочевнического погребения у села Филия // Проблемы археологии Поднепровья. Днепропетровск.

Шалобудов В.Н., Андросов В А., Мухопад С.Е., 1983. Раскопки курганов у с. Дмухайлов-ка Ц Древности степного Поднепровья Ш-П тыс. до н.э. Днепропетровск.

Шалобудов В.Н., Кудрявцева И.В., 1980. Кочевнические погребения среднего Приоре-лья Ц Курганы степного Поднепровья. Днепропетровск.

Akar А., 1992. Authentic Turkish design. New York.

Sarre F., 1909. Seldschukische Kleinkunst. Leipzig.

Sotheby’s, 1989. Sotheby’s: Islamic Works of Art, Carpets and Textiles. London, 12th April, 1989.

A.M. Белавин, Н.Б. Крыласова

ЗАПОСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Между городами Березники и Соликамск Пермского края расположено озеро Чашкинское, представляющее собой длинную и относительно узкую левобережную старицу р. Кама. Здесь известно около двух десятков археологических памятников от периода мезолита до эпохи Средневековья.

Уровень озера в древности мало отличался от современного, хотя и был несколько ниже. Вероятно, бывшая пойма р. Кама в период Средневековья была заболочена и служила богатым источником болотной железной руды. Залежи бурого железняка и камских медистых песчаников хорошо известны в окрестностях г. Березники, у устьевой части р. Яйва, р. Быгель и р. Медведка. Песчаники представляли собой рудную базу, известную теперь как Куш-гортское или Кушмангортское месторождение медистых песчаников, настолько качественных, что они служили сырьевой базой не только для средневековых металлургов, но и для первого на Урале Пыскарского медеплавильного завода, функционировавшего в ХУП-ХУШ вв. на правом берегу р. Кама, примерно в 12 км к Ю-З от Чашкинского озера.

В Средневековье на базе Кушмангортского месторождения и обильных скоплений болотной руды действовал Яйвенско-Березниковский металлургический микрорайон. По данным Верхнекамской геологоразведочной экспедиции Мингео СССР, располагавшейся некогда в д. Чашкино, на территории Кушмангортского месторождения выявлено 16 объектов древних разработок медистых песчаников, часть этих разработок, безусловно, связана с деятельностью средневековых металлургов. Одно из таких мест обследовано А.М. Белавиным у д. Малая Романова в нижнем течении р. Яйва. Не случайно в этой местности представлено большое количество поселений производственного характера. К ним относятся два крупных поселения на р. Яйва (Володин Камень I, П), Абрамовское селище на р. Быгель, Чашкинское П и Запоселькое I поселения на Чашкинском озере. Это развитые производственные поселки, характеризующиеся широкой площадью с прерывистым культурным слоем, содержащим большое количество остатков металлургических сооружений (горнов и домниц), многочисленные находки железных и медных шлаков, орудий труда металлургов и литейщиков, скопления подготовленного к переработке медистого песчаника, бракованные бронзовые изделия (Белавин, Мельничук, 1985. С. 8-16; Белавин, 1987. С. 117-125). На этих памятниках, помимо прочего, в культурных отложениях обнаружены бронзовые плакетки пермского звериного стиля, которые ранее были исключительно случайными находками в так называемых “чудских кладах”, что позволяет связать отдельные сюжеты культового литья с производственной магией, сопровождавшей металлургический процесс.

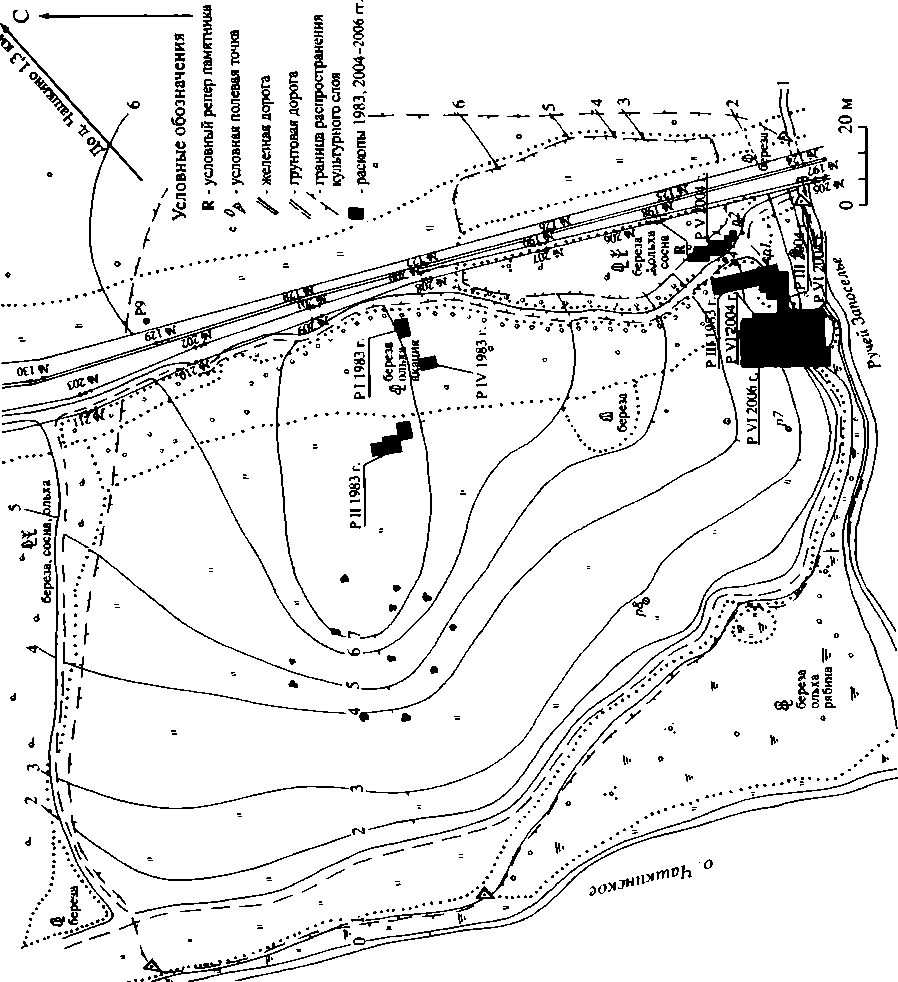

В последние годы интересы Камской археолого-этнографической экспедиции ПГПУ сосредоточились на берегу Чашкинского озера. В частности, в 2004-2006 гг. проводилось исследование селища Запоселье I. Оно расположено на высоком восточном берегу Чашкинского озера на юго-западном склоне пологого холма на правом берегу ручья Посельский. Площадь памятника около 60 тыс. м2, но около четверти уничтожено при строительстве железной дороги Березники-Соликамск, по обе стороны которой наблюдается культурный слой. Основная часть площади памятника на протяжении длительного времени распахивалась. С запада от железной дороги расположены лесопосадки, которые тянутся между полем и железной дорогой. По лесопосадкам проходит грунтовая дорога, прорезающая культурный слой (рис. 1).

Селище открыто в 1978 г. А.Ф. Мельничуком. В 1980 г. памятник был осмотрен Ю.А. Поляковым, производившим раскопки на соседнем Чашкинском П селище (Поляков, 1981а). В 1983 г. здесь проводились первые раскопки под руководством А.М. Белавина. Во всех частях памятника с целью

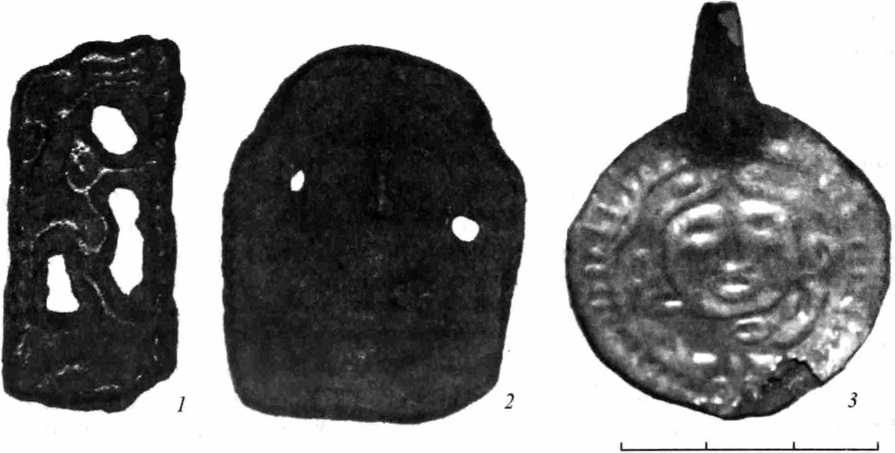

Рис. 1. Селище Запоселье I. План поиска наименее потревоженных распашкой слоев и рекогносцировки культурного слоя памятника было заложено четыре раскопа общей площадью 234 м2. Раскопы в северной, более высокой части памятника показали наличие тонкого, слабо насыщенного находками культурного слоя. Южная часть памятника у берега ручья оказалась более перспективной для раскопок. Здесь в междурядье лесопосадки был заложен раскоп Ш площадью 94 м2. Раскопом выявлен культурный слой мощностью до 0,50-0,60 м - темно-серая рыхлая супесь, залегавшая на желтом мелком материковом песке. На раскопе исследовано три ямы и открытый очаг. В одной из ям (№ 3) найдены два развала керамических лепных чашевидных сосудов со шнуро-гребенчатым орнаментом. Рядом с этой ямой на глубине 0,17 м от поверхности обнаружена ажурная культовая бронзовая плакетка в пермском зверином стиле с изображением человеко-лося (см. ниже, рис. 7, 7). Кроме этого, на раскопе встречены железные ножи, фрагменты бронзовых украшений, стеклянные и каменные бусы, обломки тиглей (Белавин, 1984. С. 20-29).

В 2004—2006 гг. раскопки памятника были продолжены (Крыласова, 2005; 2006). В период полевого сезона 2004 г. на селище Запоселье I было вскрыто три раскопа общей площадью 244 м2. На раскопе VI была зафиксирована часть жилища (яма I). В 2005 г. на раскопе VI вскрыто 296 м2, в 2006 г. - 300 м2. Таким образом, общая исследованная площадь памятника составила 1074 м2.

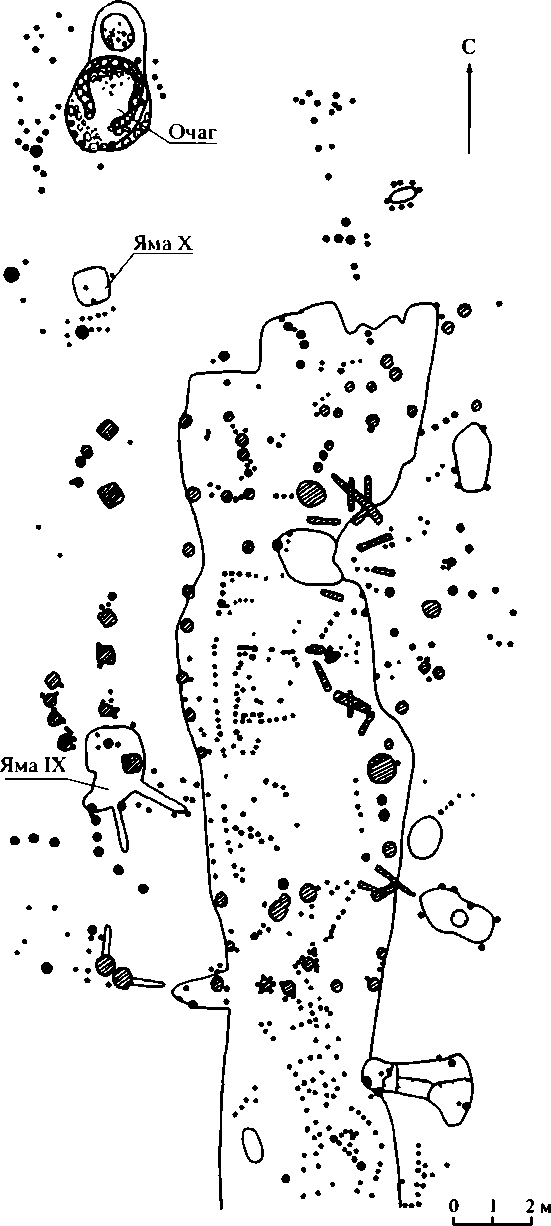

На изученной площади обнаружено большое количество объектов различного происхождения и назначения. Самым значимым из них является наземное жилище столбовой конструкции, полностью изученное в ходе полевых работ 2004—2005 гг. Остатки второго подобного жилища вскрыты на раскопе V в 2004 г., однако сильные разрушения этого объекта в значительной мере снижают информативность полученных при его раскопках данных.

Раскопанное жилище, имеющее столбовую конструкцию, является в своем роде уникальным для Пермского Предуралья. Е.М. Черных в качестве основного типа выделяет наземные бревенчатые дома срубной констру кции с двускатной кровлей, для интерьера которых характерно наличие глинобитных очагов, иногда с использованием в конструкции камней, и расположенной рядом ямы-кладовки; в отдельных случаях вдоль стен прослеживаются следы нар (Черных, 1990. С. 102-103). Что же касается жилищ каркасно-столбовой конструкции, то Р.Д. Голдина считала их характерными для харинского этапа ломоватовской культуры (V-VI вв.) и отмечала, “что такие сооружения - необычное для Прикамья явление, где очень рано складывается своеобразное наземное незначительно углубленное прямоугольное бревенчатое жилище, окруженное канавками, с очагом и ямами в центре” (Голдина, 1985. С. 90). Е.М. Черных критически пересмотрела это мнение, и сделала вывод, что постройки столбовой конструкции носили временный характер и свойственны преимущественно сезонным поселениям (Черных, 1992).

Запосельское жилище, несомненно, является долговременным, о чем свидетельствует и сложность его конструкции, и мощность культурного слоя в заполнении, и насыщенность разнообразными находками. Еще одной важной особенностью данного жилища является отсутствие очага в его привычном виде. Уникальной особенностью запосельского жилища является и возможность проследить многочисленные детали интерьера, благодаря тому, что жители поселения предпочитали использовать столбовую технику при сооружении любых строительных конструкций.

Внешние контуры жилища ограничивал периметр из округлых столбовых ям диаметром 0,16-0,35 м, глубиной 0,60-0,70 м, расположенных на расстоянии 0,60-1,5 м друг от друга. Ограниченное этим периметром сооружение имело форму прямоугольника, ориентированного по линии С-Ю, длиной 15 м, шириной 4,5 м, площадь его составляла 67,5 м2 (рис. 2).

Вдоль западной границы этого сооружения на расстоянии в среднем 1,5 м к западу прослеживался параллельный ряд столбов. С севера примерно до уровня центральной части строения наблюдались следы пяти больших столбов, стесанных на брус квадратного сечения и укрепленных вбитыми вокруг кольями. Столбы углублены в землю примерно на 0,70 м от поверхности. Этот ряд столбов завершался у ямы IX, от которой к ЮЮВ и ВЮВ отходили две прямые темные полосы - следы от лежащих бревен, вдоль которых отмечаются ряды столбовых ямок от кольев, вероятно, укреплявших бревенчатые стены. К югу от ямы IX на одной линии с южной стеной дома выявлены две большие округлые столбовые ямы, от которых на север и на восток отходили следы от лежащих бревен. Этот угол с внешней стороны также был укреплен кольями. Можно предположить, что в данной части жилища была пристройка с бревенчатыми стенами и отдельным входом, который прослеживается в центре западной стены конструкции. От этого входа на запад вел коридор, ограниченный двумя рядами столбовых ямок. Стена дома в районе пристройки была не капитальной, а имела вид легкой перегородки, здесь между большими столбами наблюдается промежуток в 3,5 м, занятый рядом из маленьких столбовых ямок (рис. 2). Вполне вероятно, что пристройка служила для содержания скота, так как здесь в культурном слое находок представлено относительно немного.

На наш взгляд, наличие ряда крупных опорных столбов вдоль западной стены жилища свидетельствует о возможном существовании односкатной кровли со скатом к востоку. Это предположение подтверждается и тем, что вдоль восточной стены столбовые ямки имеют, в основном, небольшой диаметр, т.е. здесь стена, вероятно, была невысокой и несла незначительную нагрузку. Вдоль восточной границы жилища по всей его протяженности наблюдались темные следы от лежавших досок, вероятно, остатков обрушившейся кровли.

Пространство внутри дома довольно четко делилось на три камеры. С юга на расстоянии 2,5 м от внешней стены прослеживался ряд столбовых ямок, отделяющих тамбур. С севера на расстоянии около 3,5 м от внешней стены зафиксирован ряд ямок, отделявших жилое помещение от задней части дома, которая, судя по всему, имела отдельный вход, и, возможно, служила мастерской, так как в 3 м к СЗ от этой части дома располагалась яма X, связанная с бронзолитейным производством (рис. 2).

Рис. 2. Селище Запоселье I. План жилища, раскоп VI

Внутри жилой камеры четко прослеживались детали интерьера. Вдоль западной, северной и восточной стен параллельно им на расстоянии 0,40-0,70 м наблюдались ряды столбовых ямок небольшого диаметра, вероятно, от опор нар. В СВ углу жилой камеры под нарами находилась яма П, которая могла служить ямой-кладовкой. Как уже отмечалось, в жилище не встречено очага в привычном для Прикамья виде. Однако в центре жилой камеры выделяются две столбовые конструкции, расположенные по центральной оси сооружения. Первая конструкция, ориентированная по линии С-Ю, имела форму прямоугольника размерами 1,8 х 2,35 м. Вторая квадратная конструкция с длиной сторон 1,4 м, ориентирована по линии СЗ-ЮВ. На наш взгляд, эти конструкции являются основанием поднятых над полом на помосте очагов или даже печей типа чувала. Эта точка зрения основана на том, что в данной части жилища в заполнении встречены многочисленные куски обожженной глиняной обмазки, да и слой заполнения насыщен мелкой ярко-оранжевой керамической крошкой, происходящей от разрушенной печной обмазки. Кроме того, в районе этих сооружений встречено множество крупных неорнаментированных прокаленных фрагментов керамики толщиной до 2 см с очень слабым изгибом стенок. С одной стороны, можно предположить, что это обломки очень большого сосуда. Но, с другой стороны, судя по тому, что нигде на других участках селища подобных фрагментов керамики не встречается, можно интерпретировать их как фрагменты отдельно вылепленного и поставленного на основание свода печи.

Вход в жилище располагался с южной стороны, где между столбами имелось пространство шириной в 1 м. От входа на юг в сторону ручья прослеживалась полоса шириной до 1-1,5 м, покрытая многочисленными столбовыми ямками малого диаметра. В 2 м южнее стены дома выявлено углубление, заполненное почти черной гумусированной супесью (яма XVI), внутри которого также наблюдалось большое количество столбовых ямок. Вероятно, по причине заболоченности берега ручья в период функционирования жилища, для прохода к воде были устроены мостки (рис. 2).

Жилище прослеживалось на уровне предматерика и материка на глубине 0,4 м в виде обширного темного пятна, объединяющего как собственно жилище, так и привходовую часть с мостками. По счастливому стечению обстоятельств, западная и южная границы раскопа 2004 г. и оставленные в 2005 г. бровки располагались точно вдоль осевой линии и поперек центральной части жилища, что позволило в полной мере пронаблюдать особенности его заполнения. Кроме того, в 2005 г. сделано несколько дополнительных поперечных разрезов, зафиксировавших важные детали. Жилищная яма имела корытообразное дно, пологие стенки. Максимальная глубина в центральной части составляла чуть более 1 м. На наш взгляд, углубление в центральной части жилища связано с тем, что материковый слой здесь составляет очень рассыпчатый песок, поэтому пол мог быть “вытоптан” еще в процессе строительства. После окончания строительства вместе со строительным мусором было выметено и значительное количество разрыхлившегося песка. После этого пол жилища был покрыт деревянным настилом.

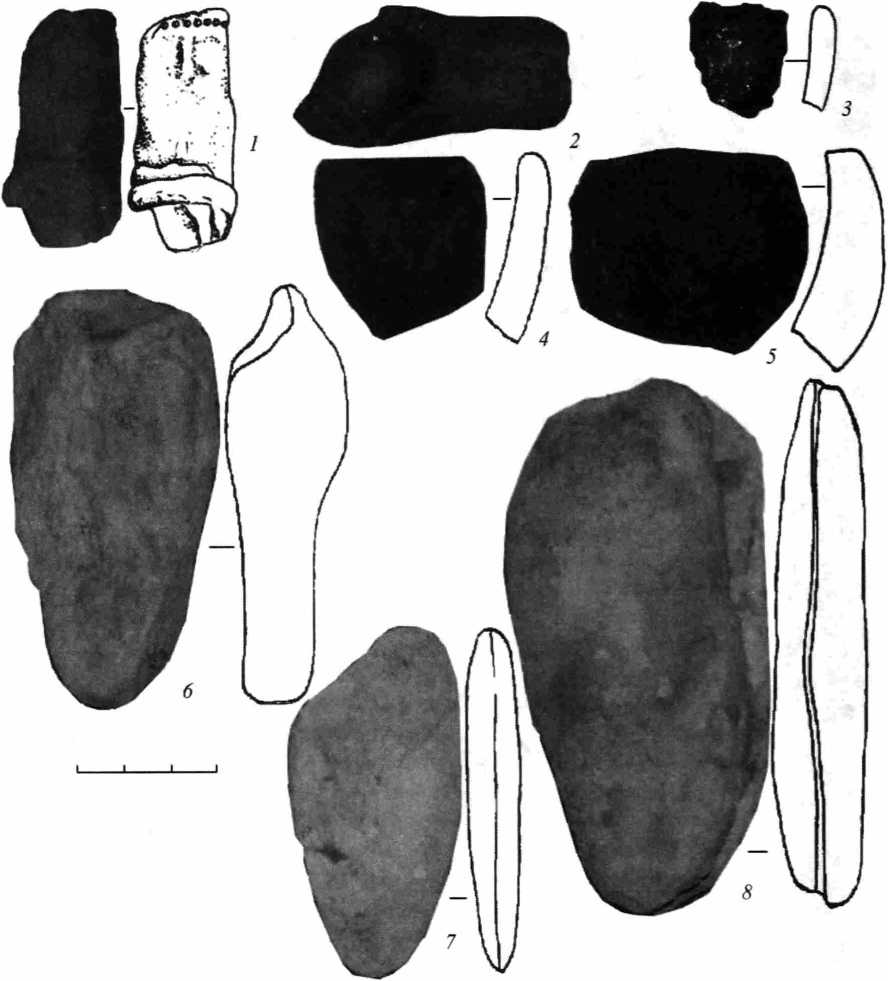

Рис. 3. Предметы из цветных металлов, бусы

1-3 - пряжки; 4 - обойма ножен; 5.12 - зооморфные пронизки; 6-11 - привески; 13-20, 23-30. 32-38 - бусы;

21 - перстень; 22 - пинцет; 31 - браслет; 39 - спиралевидная пронизка. 1-3, 5-12. 22. 31, 38. 39 - бронза; 4 - серебро; 13-18. 23-30. 32-37 - стекло; 19-20 - хрусталь; 21 — железо

На поперечных разрезах в придонной части жилищной ямы наблюдались округлые следы лежавших на полу тонких бревен. Настил давал более теплый пол, чем просто грунтовый, как из-за низкой теплопроводности дерева, так и из-за воздушной прослойки между землей и бревенчатым полом. Впоследствии пол жилища был покрыт разнообразным бытовым мусором,

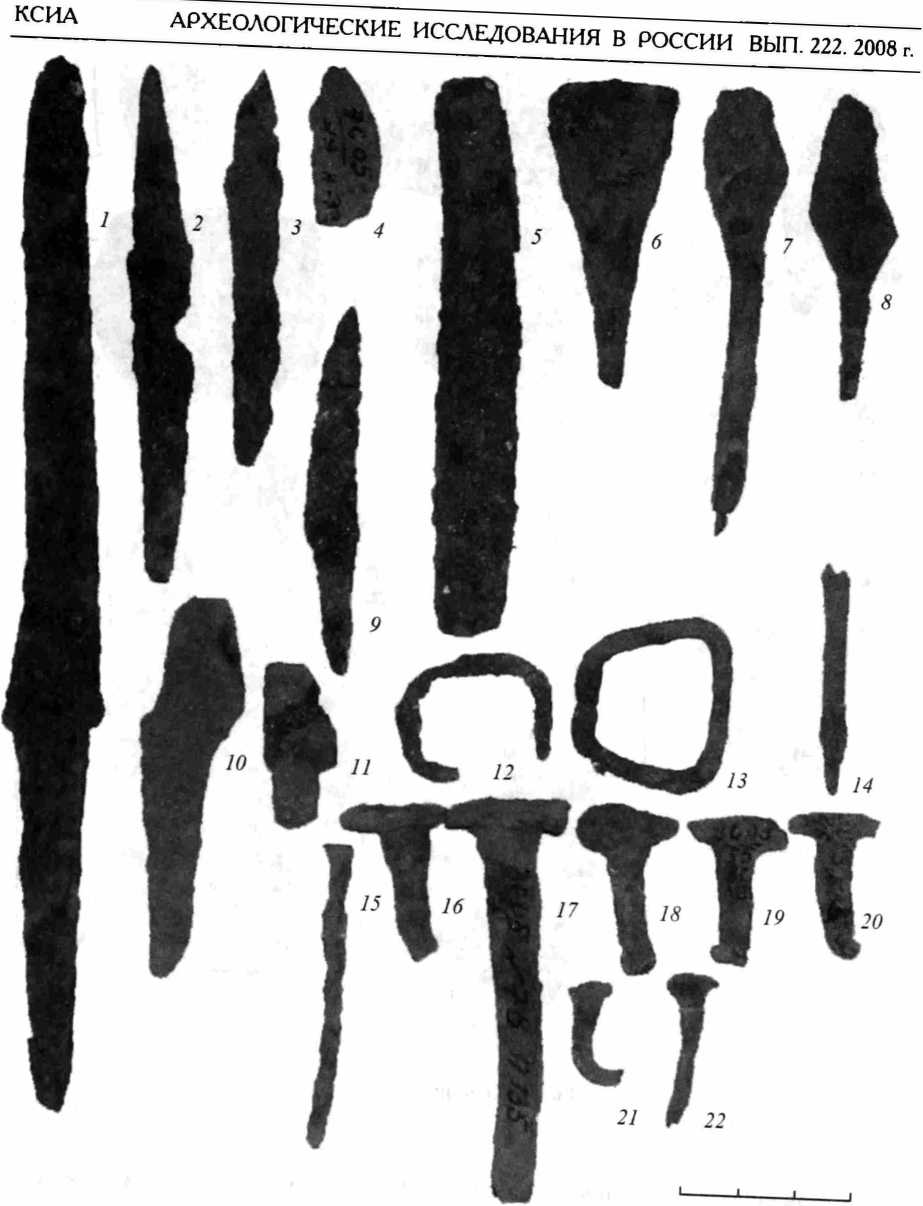

Рис. 4. Железные изделия

- зубило; 6-8 - наконечники стрел- 12 13 - nnawi/u и

1-4, 9-1J - ножи; 5

Р ' 13 пряжки, 14 - резец-циркуль; 15-22 - гвозди

Рнс. 5. Керамические изделия

1 - фрагмент статуэтки: 2 - ложка-льячка; 3-5 - фрагменты тиглей; 6—8 - глиняные брикеты образовавшийся слой, насыщенный органикой, хорошо уплотнялся и не подвергался значительным разрушениям.

В жилище и в районе мостков, ведущих к ручью, отмечалось большое количество разнообразных находок. Из индивидуальных находок преобладали фрагменты украшений - бронзовые привески от шумящих украшений, зооморфные пронизки, пряжки, браслет, стеклянные бусы (рис. 3), и разнообразные железные предметы - гвозди, шилья, пряжки, наконечники стрел (рис. 4). Найдена обойма, вероятно, для украшения ножен, из тонкой сереб- ряной пластины (рис. 3, 4). Интерес представляет железный резец-циркуль для нанесения орнамента на костяные изделия (рис. 4, 74). Эта находка свидетельствует о наличии косторезного производства, хотя самих костяных изделий, за исключением разбильника из кости лошади, на селище пока не встречено. Одна из интереснейших находок - фрагмент антропоморфной глиняной статуэтки (рис. 5, 7). Подобные предметы Х-ХП вв. хорошо известны на родановских городищах, встречены на расположенном рядом Чаш-кинском II селище. Запосельская статуэтка, найденная возле жилища, более ранняя. Эту фигурку отличает изображение головного убора и пояса, а также условно обозначенное лицо (у подобных статуэток лица обычно не изображались). В заполнении жилищной ямы встречено довольно много фрагментов конусовидных тиглей. Наиболее любопытными находками стали обнаруженные в жилище брикеты сырой белой и красной глины (рис. 5, 6-8). Все они имеют схожую овально-подтреугольную форму, повторяющую форму ладоней. Их наличие в жилище можно объяснить тем обстоятельством, что в окрестностях Чашкинского озера отсутствуют выходы глины, поэтому ее приходилось приносить издалека и хранить про запас. Пока сложно объяснить, почему среди этих брикетов преобладает белая глина, в то время как посуда изготавливалась из красной глины. Можно предположить, что белая глина (каолин), более тонкая и пластичная, использовалась при изготовлении металлургических форм для отливки бронзовых украшений по восковой модели или для покрытия форм для лучшего извлечения готового изделия.

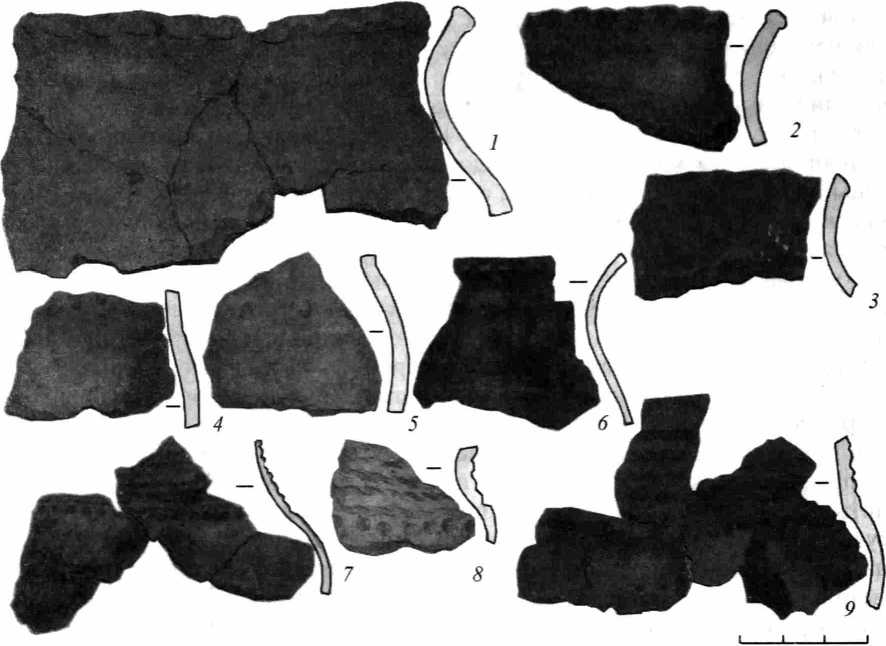

Массовый материал в заполнении жилищной ямы представлен многочисленными фрагментами лепных глиняных сосудов, шлаками, костями животных, фрагментами глиняной печной обмазки. Среди керамики преобладали фрагменты крупных лепных не орнаментированных горшковидных и чашевидных сосудов с относительно толстыми стенками, заглаженными щепой или пучком травы таким образом, что образовывались неровные грубые полосы, которые, как правило, по шейке располагались вертикально, по тулову - горизонтально, а на внутренней поверхности - в обратном направлении. Венчик украшался пальцевыми защипами (рис. 6, 1-3). Цвет большинства фрагментов оранжевато-коричневый, коричневый, серо-коричневый. Некоторые фрагменты имеют следы нагара. В составе теста присутствуют растительные примеси, песок, реже - шамот, на отдельных фрагментах наблюдается примесь мелкотолченой раковины. В небольшом количестве представлены фрагменты миниатюрных горшков и мисок. Орнаментированной посуды сравнительно немного. Преобладают орнаменты, нанесенные пучком соломы по плечику сосуда, овальные, круглые, полукруглые и ромбические наколы. Встречаются и типичные для прикамской посуды шнуровой и гребенчатый орнаменты (рис. 6, 4-9).

Кости животных пока не определены специалистами, но предварительно можно отметить, что среди них преобладают кости лошади.

Единый комплекс с вышеописанным жилищем составляло несколько ям. Яма X подтрапециевидной формы размерами 0,80 X 0,90 м содержала в заполнении большое количество углей, фрагментов обожженной глиняной обмазки, шлаков, мелких кальцинированных костей, фрагментов керамических

Рис. 6. Образцы керамических сосудов из заполнения жилища сосудов, тиглей. В пределах очертаний ямы найдены железный дрот и нож. Вокруг ямы и внутри нее наблюдались столбовые ямки. В данном случае, опять же, металлургическая печь или открытый очаг располагались на помосте, под которым вырыта яма, куда выбрасывался мусор, вычищаемый из очага. Столбовые ямки большого диаметра, располагавшиеся поблизости, возможно, связаны с навесом над сооружением (рис. 2). О производственном характере данного сооружения, кроме особенностей заполнения ямы, свидетельствуют и обнаруженные рядом находки, среди которых плакетка в пермском зверином стиле с изображением личины на ящере под сводом из двух лосиных голов (рис. 7,2), ложка-льячка (рис. 5,2), бронзовый пинцет (рис. 3,22), шило, обломок железного ножа, а также бронзовая привеска-лапка, железный перстень (рис. 3, 27) и ромбовидный наконечник стрелы (рис. 4, 8).

Из других ям можно отметить яму ХШ, располагавшуюся с востока от жилища (рис. 2). Она заполнена супесью с большим содержанием золы. По периметру наблюдались столбовые ямки от жердей. На наш взгляд, данная яма могла служить для хранения золы, применявшейся в хозяйственных и производственных целях, для предотвращения выдувания которой она была огорожена плетнем.

В 2006 г. при исследовании периферии жилища с С-3 от него был выявлен большой очаг в виде ямы 8-образной формы, вытянутой по одной линии с жилищем. Дно очага вымощено мелкой разноцветной галькой, а края - более крупными булыжниками. Над каменным основанием выявлен розоватый прокал. В остальном яма заполнена черным гумусированным слоем с большим содержанием угля, в котором обнаружено множество фрагментов керамической посуды и обугленные кости животных, что свидетельствует об использовании очага преимущественно для приготовления пищи. Вокруг ямы располагались небольшие столбовые ямки, а в верхней части заполнения встречено большое количество кусков обожженной глины. Это наводит на мысль о том, что над очагом, возможно, имелся свод из согнутых дугой толстых прутьев, обмазанных глиной и, таким образом, сооружение могло представлять собой примитивную печь наподобие хлебных печей, известных у обских угров. Глинобитную печь для выпечки хлеба ставили за пределами жилища (Мифы, предания..., 1990. С. 9). Так же, как у угров, над печью был сооружен навес, о чем свидетельствует наличие ямок от крупных столбов, и так же эта печь была вынесена за пределы дома.

Второе жилище, частично исследованное на раскопе V 2004 г., зафиксировано на уровне предматерика в виде широкой (до 4 м) полосы темного гумусированного слоя, на некоторых участках с вкраплениями керамической крошки. Края этой полосы ограничивались рядами столбовых ямок. Эта полоса пересекала раскоп в его центральной части по диагонали. В заполнении объекта выявлено большое количество фрагментов керамики, найдено несколько фрагментов кирпичей и глиняной обмазки, костей и шлаков. Именно из этой части происходило большинство особых находок, встреченных на раскопе V - железные гвозди, фрагменты кресала, ножа, шила, кольца, стеклянные бусы. Наиболее интересной находкой является серебряная монетовидная подвеска на медной основе с медным ушком для привешивания, изображающая известный сюжет пермского звериного стиля — личину

Рис. 7. Предметы в пермском зверином стиле

1,2 - бронза; 3 - серебро, медь на ящере, обрамленную головами лосей (рис. 7, 3). Это уникальный в своем роде артефакт - во-первых, впервые известный сюжет пермского звериного стиля воспроизведен в серебре, во-вторых, это единственный предмет пермского звериного стиля, специально предназначенный для ношения. Можно предположить, что подвеска принадлежала человеку, проводящему культовые обряды (шаману?). Эти остатки, несомненно, можно интерпретировать как жилище, аналогичное вышеописанному, которое ориентировано по линии СЗ-ЮВ. К сожалению, полностью исследовать его невозможно, так как западнее проходит грунтовая дорога, а с востока от раскопа V культурный слой уничтожен при строительстве железной дороги.

Характер вещевого материала, собранного на памятнике, свидетельствует о его принадлежности к ломоватовской и родановской археологическим культурам, и позволяет датировать селище VTI-XIII вв. Жилища датируются VII-IX вв. Кроме того, выделяется любопытный поздний комплекс вещей XVII-XIX вв. (подковы, ключ, бронзовые нательные крестики, керамика), связанный с русским крестьянским полевым станом, находившимся на краю поля.

Анализ находок позволяет говорить о наличии на поселении Запоселье I развитого металлургического производства. В культурном слое содержится множество шлаков, найдены обломки тиглей, льячки, фрагмент литейной формы, бронзовый пинцет. С металлургическим производством, без сомнения, связаны и плакетки в пермском зверином стиле. Всего в Прикамье известно четыре памятника с находками подобных предметов, и все они являются поселениями, специализирующимися на металлургии. Вероятно, плакетки звериного стиля использовались в производственной магии.

Таким образом, представленный материал достаточно богат и разнообразен для такого памятника, как селище, и не оставляет сомнения в том, что поселение Запоселье I являлось постоянным и долговременным. По мнению Ю.А. Полякова, селище Запоселье I представляло собой жилую часть производственного поселка IX-XII вв., каковым является Чашкинское II селище, расположенное на противоположном берегу ручья Посельского, в урочище “Содом” (это название, по данным фольклора, связано с металлургией (Поляков, 19816. С. 151). Однако обнаруженные на селище остатки т ипи ч-ного для Пермского Предуралья долговременного наземного жилища (Белавин, 1987. Рис. 1, 3), первоначально определенного автором раскопок как легкое сезонное жилище, позволяют предполагать, что часть населения с возникшего раньше селища Запоселье в определенный момент переселилась за ручей. Возможно, это связано с необходимостью частого обновления металлургических сооружений, которые всякий раз возводились на новом месте. При раскопках неолитической стоянки Чашкинское озеро VI, проводившихся в 2004-2005 гг. под руководством Е.Л. Лычагиной, на значительном (до 1 км) удалении к югу от Чашкинского П селища обнаружено довольно много средневековых комплексов, среди которых примитивная домница универсального характера, использовавшаяся для получения как железа, так и бронзы, очаги с каменной выкладкой, в которых найдены шлаки, фрагменты тиглей, куски медистого песчаника (Лычагина, Брюхова, 2005.

С. 195-197), в 2005 г. обнаружено скопление сломанных железных ральни-ков, приготовленных для починки или переработки. Таким образом, поселение Запоселье I, Чашкинское П селище и изученные вдоль берега металлургические сооружения могут быть отнесены к единому крупному производственному комплексу.

Список литературы Запосельское поселение в Пермском крае

- Белавин А.М., 1984. Отчет о раскопках и разведках в Усольском районе Пермской области и в окрестностях г.Березники в июле-августе 1983 г.//Рукопись. Архив ЛАИ ПГПУ.

- Белавин А.М., 1987. Производственные поселки металлургов у финно-угров в конце I -начале II тыс. н.э. (По материалам Березниковского микрорайона Верхнего Прикамья)//Этнические и социальные процессы у финно-угров Поволжья. Первое тысячелетие до н.э. -первое тысячелетие н.э. Межвузовский сборник. Йошкар-Ола.

- Белавин А.М., Мельничук А.Ф., 1985. Средневековые памятники в приустьевой части р. Яйва//Материалы памятников железного века Камско-Вятского междуречья. Ижевск.

- Голдина Р.Д., 1985. Ломоватовская культура в Верхнем Прикамье. Иркутск.

- Крыласова Н.Б., 2005. Отчет о раскопках селище Запоселье I в Соликамском районе Пермской области в 2004 году//Рукопись. ЛАИ ПГПУ.

- Крыласова Н.Б., 2006. Отчет о раскопках селище Запоселье I в Соликамском районе Пермской области в 2005 году//Рукопись. ЛАИ ПГПУ.

- Лычанина Е.Л., Брюхова Н.Г., 2005. Металлургический комплекс поселения Чашкинское озеро VI//Древности Поволжья: эпоха средневековья (исследования культурного наследия Волжской Булгарии и Золотой орды). Материалы II Всероссийской конференции «Поволжье в средние века». Казань.

- Мифы, предания, сказки хантов и манси, 1990. М.

- Поляков Ю.А., 1981. Отчет о раскопках Чашкинского II селища в 1980 г.//Архив ИА РАН.

- Поляков Ю.А., 1981а. Раскопки Чашкинского II селища//АО-1980. М.

- Черных Е.М., 1990. Средневековые жилища верхнего Прикамья // Новые источники по этнической и социальной истории финно-угров Поволжья 1 тыс. до н.э. - 1 тыс.н.э. // Межвузовский сборник. Йошкар-Ола.

- Черных Е.М., 1992. Жилища племен Прикамья I тыс. до н.э. -первой половины II тыс. н.э.//Диссертация на соискание ученой степени к.и.н. М.