Запросно-онтологический подход как основание интеграции дисциплин специального, общетехнического и гуманитарного циклов при подготовке будущих инженеров

Автор: Кафтанников Игорь Леопольдович, Цытович Мария Витальевна, Якушева Оксана Васильевна

Рубрика: Междисциплинарные исследования

Статья в выпуске: 4 т.16, 2024 года.

Бесплатный доступ

Динамичное развитие науки и технологий, внедрение инновационных решений во всех сферах жизнедеятельности предъявляют все более высокие требования к уровню профессиональной подготовки инженеров. В условиях цифровизации и автоматизации производственных процессов возрастает потребность в инженерах, способных работать с современными информационными технологиями, управлять сложными техническими системами, анализировать большие массивы данных, что требует пересмотра содержания и методов инженерного образования, внедрения новых образовательных программ и технологий. Необходимость совершенствования инженерного образования вступает в противоречие с практикой образовательного процесса, где существуют такие проблемы, как сокращение аудиторных часов, изолированное преподавание дисциплин, быстрая утрата актуальности учебных материалов. Авторы предлагают устранить данное противоречие, применяя запросно-онтологический подход при преподавании дисциплины «Иностранный язык для специальных целей». Данная дисциплина изучается на всех направлениях подготовки и нацелена на формирование готовности использовать иностранный язык в профессиональной деятельности. Запросно-онтологический подход предполагает, что поисковые запросы служат инструментом для выявления познавательных и языковых потребностей студентов и на основании их анализа происходит отбор межпредметного содержания образования. Авторы теоретически обосновывают использование запросно-онтологического подхода, описывают технологию реализации подхода, апробация которого осуществлялась в ходе педагогического эксперимента и включала 11 этапов. В ходе эксперимента было уточнено количество и содержание этапов реализации подхода, что необходимо для его переносимости, обоснована необходимость динамической виртуальной среды для упрощения реализации данного подхода, представлена модель виртуальной среды, состоящая из четырёх модулей: тестовый модуль, онтологический модуль, модуль интернет-запросов и интернет-ресурсов.

Онтология, поисковый запрос, инженерное образование, интеграция, иностранный язык для специальных целей, морфологический состав терминов

Короткий адрес: https://sciup.org/147245982

IDR: 147245982 | УДК: 378.016 | DOI: 10.14529/ped240402

Текст научной статьи Запросно-онтологический подход как основание интеграции дисциплин специального, общетехнического и гуманитарного циклов при подготовке будущих инженеров

Введение. Быстрые темпы научно-технического прогресса, частые прорывы в сфере информационно-телекоммуникационных технологий требуют от инженера готовности к непрерывному профессиональному развитию. Опрос, проведенный Ассоциацией инженерного образования России, показал, что «более половины опрошенных негативно оценили состояние инженерного дела в России: 28 % назвали его критическим, 30 % считают, что оно находится в глубоком системном кризисе» [4, 5]. При этом указываются следующие недостатки в профессиональной подготовке:

– низкая эффективность и производительность труда;

– непонимание бизнес-процессов;

– низкий уровень коммуникационных навыков;

– неудовлетворительная языковая подготовка;

– отсутствие синергетического подхода.

По мнению экспертов, «причины таких недостатков заложены в самом образовательном процессе, основными негативными чертами которого являются недостаток практики и оторванность от реальных производственных задач» [10, 11]. Предложения по совершенствованию инженерного образования в России, сформулированные комиссией, следующие:

-

– разрабатывать практико-ориентированные образовательные технологии;

-

– применять индивидуальный подход в обучении, предполагающий выявление и учет способностей и наклонностей студентов;

-

– использовать проблемно-ориентированный и проектно-организованный подходы к обучению [7, 12];

-

– развивать академическую мобильность;

-

– применять блочно-модульный подход при формировании учебных планов;

-

– использовать иностранные языки в учебном процессе и др. [5].

Несмотря на высокие требования, предъявляемые к будущим инженерам, на практике реализовать данные рекомендации достаточно сложно, так как изолированное преподавание дисциплин гуманитарного и технического циклов не способствует агрегации представлений о предметной области. Для разрешения данного противоречия необходима интеграция преподавания дисциплин различных циклов. Это позволит получить результат нового качества: ассоциативное расширение мультиязыковых представлений об изучаемой предметной области, что приведет к повышению конкурентоспособности будущих специалистов. «На общетеоретическом уровне интеграция понимается как процесс объединения, взаимодействия и как результат» [8, 9]. В педагогике «интеграция рассматривается в рамках образовательного процесса: интеграция содержания, методов и организационных форм образования, образовательной среды и учебно-педагогического взаимодействия» [17]. «На практике интеграция реализуется на методическом уровне, когда выстраиваются общие междисциплинарные методики» [20]. Предлагаемый нами запросно-онтологический подход является междисциплинарным не только на уровне содержания, но также обеспечивает одновременное развитие профессиональных, языковых и гибких навыков за счет использования мультиязыковых поисковых средств и информационных онтологий.

Теоретические основания запросно-онтологического подхода Поисковые запросы играют ключевую роль в современном мире, где доступ к информации стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Раньше если нам нужно было найти какую-нибудь информацию, мы отправлялись в библиотеку и читали энциклопедии и хрестоматии, а за ответом на интересующий нас вопрос обращались к учителю или преподавателю, сейчас мы первым делом вводим запрос в поисковую систему и ищем ответ в Интернете. «Поисковый запрос – это последовательность символов, которую пользователь вводит в поисковую строку, чтобы найти интересующую его информацию» [3]. Поисковые системы позволяют нам быстро и эффективно находить необходимую информацию по широкому спектру тем – от новостей и развлечений до научных исследований и практических советов. Это значительно упрощает процесс получения информации и принятия решений. Умение формулировать поисковые запросы приобретает все большую значимость, так как современные поисковые системы используют алгоритмы, которые учитывают наши предпочтения, историю поиска и другие личные данные, чтобы предоставить более релевантные результаты, повысить эффективность поиска и сделать его более удобным.

Кроме того, для компаний и предпринимателей поисковые запросы являются ценным источником информации о потребностях и интересах аудитории. Анализ поисковых трендов широко используется в бизнесе и маркетинге и помогает разрабатывать эффективные маркетинговые стратегии и оптимизировать выпускаемые продукты и оказываемые услуги.

Поисковые запросы студентов являются ценным источником информации в сфере образования и могут применяться при организации образовательного процесса. Изучая поисковые запросы, сделанные на английском языке, преподаватель-исследователь получает информацию о языковых потребностях студентов за счет анализа допущенных неточностей и ошибок в языковых структурах. Содержательный анализ запросов позволяет проанализировать познавательные потребности учащихся и учитывать их при составлении тематического плана дисциплины. Таким образом, в запросно-онтологическом подходе поисковые запросы являются эффективным инструментом для отбора межпредметного содержания образования, если осуществляются на иностранном языке в рамках определенной предметной области. «Любую предметную область можно представить в виде отологии, которая является структурой, состоящей из множества понятий и категорий, относящихся к определенной области знаний» [22].

В настоящее время информационная онтология как средство цифрового отображения предметной области мышления человека, с одной стороны, находит все более возрастающее применение, с другой стороны, само понятие не имеет точного определения и имеет множество толкований. При этом построение онтологий базируется на многолетних исследованиях психологов, физиологов, связанных с процессами мышления (обработки информации) живыми существами, в частности человеком [1, 3]. Человек, получающий информацию из окружающих его физической и виртуальных сред, в силу своей природы не может одновременно охватить весь её объем, поступающий посредством собственных сенсорных и обрабатывающих систем. Исследования коммуникационных свойств человека на современном этапе показало, что «обычный человек может осмысленно коммуницировать не более чем с 5–9 собеседниками одновременно» [13, 18]. Будем считать эти цифры границами осмысленной параллельной обработки информации, относящейся к различным темам, определяемым соответствующими понятиями обычным человеком. Будем считать множество сущностей, используемых группой людей при обсуждении какой-либо темы, соответствующей предметной областью.

Очевидно, что «участники обсуждения обладают разными знаниями (алгоритмическими и ассоциативными) о сущностях, относимых к конкретной предметной области, свойствах этих сущностей, а также взаимосвязях между ними. Формирование онтологий также разнообразно» [15].

Назовем информационный объем предметной области конкретного человека (ISA) частной (individual) предметной областью (subject area) и соответствующую онтологию – также частной (individual ontology – IO). ISA обычно вариативна: по сущностям, свойствам, взаимосвязям и иным параметрам и характеристикам и определяется в зависимости от ситуации: при персональном или групповом тематическом мышлении. Знание человека даже в рамках одной предметной области многоуровневое и многосекторное. Соответственно и оценивание этого знания многофакторное. Для конкретности остановимся, в первую очередь, на сущностях, включаемых человеком в состав предметной области – онтологии.

В экспериментах, проводимых на кафедре ЭВМ ЮУрГУ, в рамках дисциплины «Интеллектуальные технологии» формирование ISA осуществлялось заданием группе участников темы определенной предметной области с по- следующей фиксацией каждым участником в течение 15 минут индивидуального множества сущностей, отображающего образы, ассоциации и другие понятия (все, что возникнет в памяти и может быть использовано для распознавания информации и ее генерации в процессе общения). Тем самым мы получаем первичный ментальный набор сущностей (базис) частной онтологии ISA:

ISAi = {ein}.

В результате проведения множества экспериментов было установлено, что мощность множеств сущностей частных онтологий, относящихся к различным темам в области информационных технологий, находится в диапазоне 5–75 единиц.

Далее, на втором этапе, для построения расширенного и более объективного цифрового представления предметной области используем один из методов экспертной оценки. Назовем совокупный информационный объем сущностей предметной области (онтологий) группы экспертов коллективной (групповой (group)) GSA:

GSA = {Eg}, {Rg}, {Pg}, где {Eg} – совокупное множество сущностей GSA; {Rg} – совокупное множество взаимосвязей GSA; {Pg} – совокупное множество свойств GSA.

При этом анализ знаний, содержащихся в GSA, можно осуществлять как по отдельным множествам, так и при различном комплекси-ровании. Таким образом, онтологии в нашем подходе используются как средство контроля начальных представлений о предметной области. Использование онтологий позволяет отследить динамику представлений о предметной области, так как составляется расширенная онтология после прохождения курса. Онтология также выступает средством формирования представлений о предметной области, так как в ходе курса составляется и анализируется групповая онтология и проводится анализ индивидуальных.

Технология реализации запросно-онтологического подхода Реализация запросно-онтологического подхода происходит через несколько последовательных этапов. Ниже приведено описание данных этапов в той последовательности, в которой они осуществлялись при апробации методики в ходе педагогического эксперимента.

-

1. Составление первичной индивидуальной онтологии предметной области. Диапазон

-

2. Составление групповой онтологии и определение вклада каждого участника. Так, при применении данного подхода в ходе факультатива «Проектная деятельность» [6] в общегрупповую онтологию вошли 265 слов, причем индивидуальные онтологии включали от 3 до 48 слов, что составило от 1,13 до 18 %. Нами были выделены 120 терминов и терминологических словосочетаний, из которых 100 не повторялись и только 20 повторялись в нескольких индивидуальных онтологиях.

-

3. Конкретизация онтологии по предметной области. В ходе эксперимента студенты составляли индивидуальные онтологии по предметной области «Информационные технологии» и далее сузили ее до области «Информационная безопасность». Студентам было дано задание из общегрупповой онтологии выбрать только те термины, которые относятся к предметной области «Информационная безопасность». Предметная область сузилась со 120 терминов до 105, то есть существенной конкретизации не произошло, так как студенты имеют очень общее представление о будущей профессии. Этот вид работы позволил выделить терминологическое ядро онтологии, в которое вошёл 31 чаще всего повторяющийся термин. Приведем некоторые из них:

-

4. Категоризация понятий, входящих в предметную область. Студентам предлагается отнести все понятия к каким-то более обобщенным понятиям – категориям или классам. Например, были выделены следующие категории понятий: programs, data, web, programming language, computer database и другие. Это привело студентов к пониманию того, что онтология скорее всего не будет иметь древовидную структуру и не будут реализовываться связи один ко многим и один к одному, а скорее, многие ко многим.

-

5. Морфологический анализ терминов и терминологических словосочетаний, которые использовались в онтологиях. Все термины анализируются с точки зрения их морфологии и структуры, что позволяет скорректировать работу со студентами, обратив их внимание на лингвистические и языковые возможности

терминов в онтологии обычно составляет от 3 до 27 терминов в зависимости от ступени подготовки: бакалавриат или магистратура.

Algorithm – 8 раз, antivirus – 8, api (application program interface) – 7, Basics of information security – 8, commercial secret – 7, computer – 7, data analysis – 9, data – 8 и так далее.

создания поисковых запросов. В выборку вошли 120 терминов и терминологических словосочетаний. В результате были выделены следующие особенности:

-

• Наиболее продуктивная модель словообразования – это словообразование при помощи суффиксов, приставок и окончаний (33 %): суффикс -tion с образованием абстрактных существительных: function, application, information, communication, collaboration, construction, constitution, documentation; суффикс -ent со значением «общего течения событий»: development, punishment, government, environment, client; суффиксы -or, -er со значением «действующее лицо, предмет»: processor, user, server, computer, optimizer и др.

-

• Словообразование путем сращения основ также очень распространено (28 %): hard/ware, soft/ware, free/dom, main/frame, know/ledge, net/work, neuro/computer, data/base, eco/system, water/fall, work/station, super/computer, pass/word.

-

• В большом количестве термины состоят из многочленных аббревиатур и сокращений (25 %): ide (integrated development environment), api (application program interface), www (world wide web), SQL (Structure Query Language), Gogs (Go Git Service), Githab, gpu (graphic processor unit), WPM (waterfall programming model), CPU (central processor unit), CSS Style, JS (Java Script), PPT (parallel programming technologies).

-

• В выборке в незначительном количестве представлены (14 %):

-

– неустойчивые атрибутивные словосочетания, состоящие из двух и трех компонентов: information protection, programming language, parallel programming technologies, game development, federal law, data flow diagram;

-

– посессивно-атрибутивные словосочетания: be the danger of information, basics of information security, means of protection;

-

– инфинитивы/существительные с предлогами: access to state secretes;

-

– имена собственные в атрибутивных комплексах: Virus petya (malware family) = mal (разрушение) ware (продукт, товар); Maria Datebase = SkySQL (улучшенная версия MySQL).

-

6. Осуществление информационного поиска с опорой на онтологии. Используя термины из общегрупповой онтологии, студенты осуществляют простой информационный поиск в Интернете и выбирают источники, связанные с их предметной областью, а именно, с будущей специальностью. Они должны выбрать не менее 5 источников и сохранить ссылки на них в Гугл-таблице.

-

7. Оценка полученных интернет-источников. Выбранные ресурсы проходят четырехступенчатую систему оценки. Сначала их оценивает сам студент по пятибалльной системе, затем студенты обмениваются источниками и оценивают их. На следующем этапе происходит оценка экспертом технического направления и экспертом-лингвистом. Таким образом, текст проходит четырехэтапную систему оценивая и вероятность того, «что он будет соответствовать критериям, т. е. будет аутентичным, соответствующего уровня сложности, подходящим по тематике, удобным в использовании и информативным, существенно возрастает» [14].

-

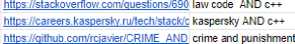

8. Модификация поисковых запросов. На данном этапе студенты должны изменить поисковые запросы, сделанные ранее. Они меняют форму слова или порядок слов в словосочетании и смотрят, как меняются результаты поиска. Студенты конкретизируют запрос, добавляя спецификатор или «хвост», делают запросы, пользуясь подсказками поисковой системы или специальными логическими операторами «OR», «AND» или «*». В ходе этой экспериментальной работы удалось получить подтверждение того, что чем правильнее с точки зрения языка сформулирован поисковый запрос, тем меньше система выдает результатов, а значит, поиск был точнее, результаты содержат меньше «шума» и сокращаются затраты времени на поиск нужного материала. Например,

-

9. Повторный поисковый запрос, поисковые запросы в разных поисковых системах. Студенты осуществляют еще один поиск информации, используя модифицированные поисковые запросы, и сохраняют результаты в таблице.

-

10. Работа с текстовыми материалами из Интернета. На данном этапе накоплен банк из 70 источников. Здесь начинается непосредственная работа с текстовыми материалами. Студенты знакомятся с основными видами чтения – просмотровое, ознакомительное и изучающее. Поскольку для поиска интернет-ресурсов им прежде всего необходимы навыки просмотрового и поискового чтения, основной упор делается на их формирование [21, 23].

-

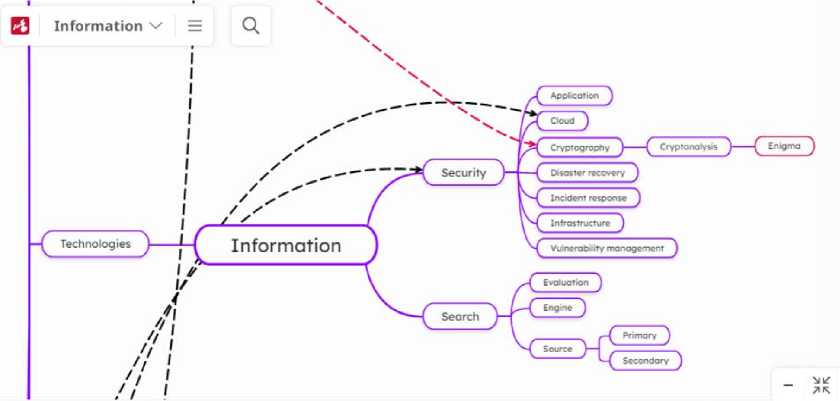

11. Составление расширенной онтологии предметной области. Студенты еще раз составляют онтологию своей предметной области, но с учетом категоризации понятий и связей между ними.

Итак, мы видим, что «термины в основном образованы путем примыкания, а также флективным способом» [2]. Это объясняется типологическими особенностями английского языка как языка аналитического типа. В языках аналитического строя синтаксические от- ношения выражаются не формами самих слов, а порядком слов, служебными словами и интонацией, поэтому среди терминов присутствует обилие аналитических, составных слов. Термин в английском языке в целом стал компактнее и короче. Важным оказался также уровень языковой подготовки: было отмечено, что у студентов с более слабыми знаниями английского языка поисковые запросы были ближе к типологическим нормам русского языка, что затрудняло установление связей между концептами.

Cybersecurity – 851 000 000 результатов

Cybersecurity is – 1 310 000 000

Cybersecurity это – 941 000 (на русском языке)

What is cybersecurity? – 828 000 000

What does cybersecurity mean? – 640 000 000.

Модель динамической виртуальной среды поддержки запросно-онтологического подхода

При реализации запросно-онтологического подхода приоритет отдается более актуальным и аутентичным ресурсам Интернета, а не учебникам для дисциплины «Иностранный язык для специальных целей». Интернет представляет собой огромный массив информации (8 Зеттабайт), причем «английский язык является самым распространённым, он используется в 25,9 % всех веб-страниц. Большая часть технической документации, исследований и онлайн-ресурсов создается на английском языке» [16, 19]. В связи с этим возникает ряд проблем:

-

1) проблема отбора и систематизации ин-тернет-ресурсов;

-

2) проблема оценки качества и валидности ресурса;

-

3) проблема сохранения ссылок на ресурсы;

-

4) проблема уровня владения иностранным языком и отслеживания его динамики.

При прохождении курса «Иностранный язык для специальных целей» студенты соз- дают первичную, промежуточную и расширенную онтологии своей предметной области, и их необходимо сохранять для дальнейшего анализа. Это позволит создать групповую онтологию на основе индивидуальных, отследить динамику представлений о предметной области при сравнении начальных и расширенных онтологий студентов.

Интернет-запросы студентов представляют собой ценный источник информации о языковых и профессиональных потребностях студентов, и их тоже необходимо сохранять, чтобы отслеживать модификацию запросов на основе полученных знаний и ее влияние на качество найденных интернет-ресурсов. Перечисленные проблемы, а также апробация данного подхода с использованием доступных средств, таких как Excel, E-mail, Google-таблицы, привело нас к заключению о том, что для более эффективной реализации запросно-онтологического подхода, особенно при работе с большими выборками, необходима специально разработанная цифровая среда.

Данная среда состоит из четырех м одулей. Первый модуль – тестов ы й – необходим для выявления уровня владени я иностранным языком, так как используемая среда направлена на одновременное развитие как профессиональных, так и языковых нав ы ков. Тестирование проводится в начале и конце курса обучения. Мо ж но использовать любой Placement test.

Второй модуль среды – онтолог и ческий. В н е м сохраняются первичные индивидуальные онт о логии студентов, как показано на рис. 1, т. е. их начальное предста в ление о пр е дметной области, промежуточные и финальн ы е модифицированные онтологии, которые формируются по мере прохождения курса.

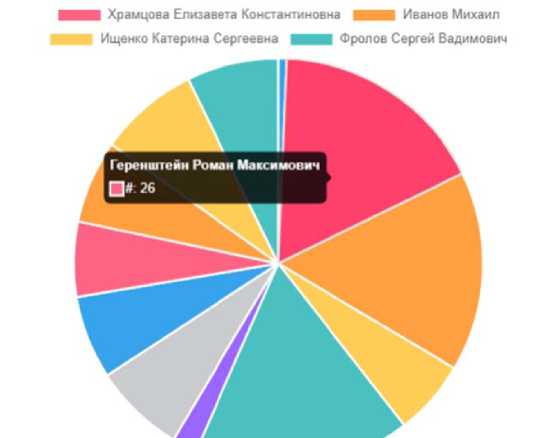

Программная система позволяет на основе индивидуальных онтологий построить гру п повую онтологию и о ценить вклад каждог о студента (рис. 2).

О ЮУрГУ @ Факультатив Хохряков Арсений Леонидович^ ®

Геренштейн Роман Максимович^ @ v users users Мурзин Всеволод Борисович^ § .

phrases

I information, technology, algorithm, data, hardware, software, quantity : ,,.

: processor, gpu (graphic processor unit), cpu (central processor unit), v selection I internet, api (application programm interface), programming counter : language, perfomance test, resource monitoring, C++, python, ide

(integrated development invironment), code, user, architecture, tags mainframe, server, client, web select

Рис. 1. Первичные индивидуальные онтологии

Рис. 2. Групповая онтология

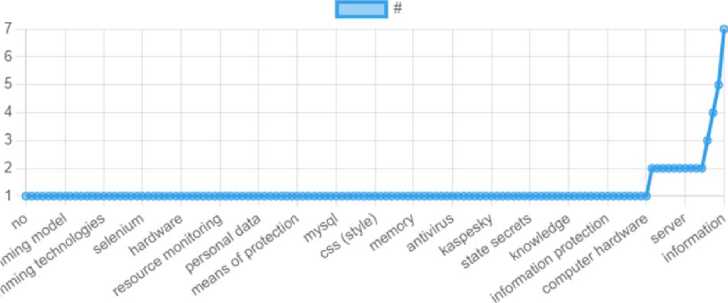

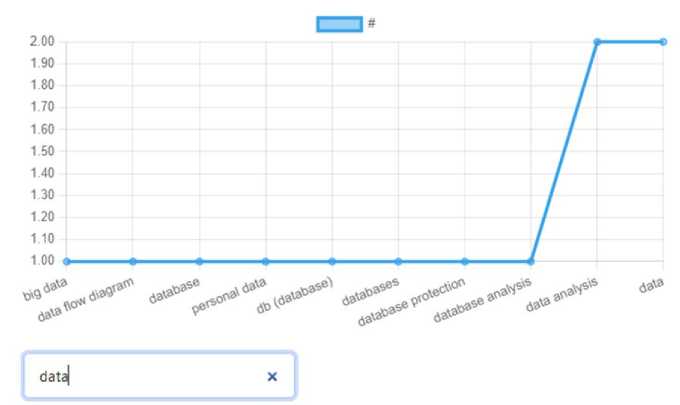

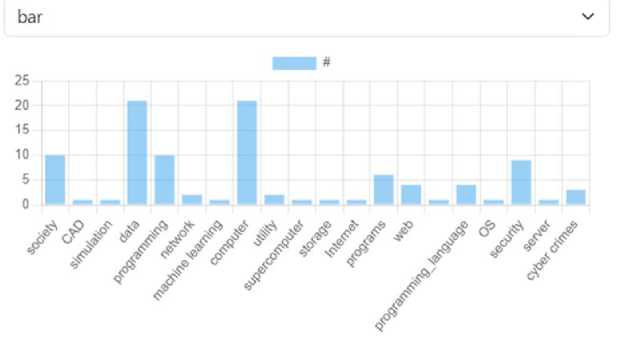

Также можно оценить частоту вхождений каждого термина и выделить ядро онтологии, т. е. те концепты, которые с большой долей вероятности относятся к данной предметной области. Среда позволяет делать группировку терминов по различным основаниям, например, простые термины и термины-словосочетания и строить различные виды графиков и гистограмм (рис. 3, 4).

Система поддерживает категоризацию понятий, т. е. соотнесение их с определенными классами и постро е ние матри ц ы связей между концептами (рис. 5).

При работе во втором (онтологическом) модуле среды происходит существенное расш и рение словарного за п аса, так как происход и т изучение терминологического поля специальности. В этот модуль интегрируется

Рис. 3. Онтология в виде линейного графика

Рис. 4. Сортировка по категории «данные»

Рис. 5. Категоризация понятий

элемент обучения, например, различные лексические тренажеры для лучшего запоминания терминов, входящих в групповую онтологию. На рис. 6 представлен пример лексического тренажера – электронные карточки.

Модуль интернет-запросов представляет собой таблицу, в которой хранятся поисковые запросы студентов, количество ссылок на ресурсы, полученное по каждому запросу в разных поисковых системах. Запросы можно делать на разных языках и сравнивать результаты. В таблице сохраняются модификации запросов и результаты, полученные по ним. Данный модуль является ценным источником информации для преподавателя-исследователя при организации курса «Иностранный язык для специальных целей» и мотивирующим инструментом для студентов. На рис. 7 приведен пример заполнения таблицы.

data flow diagram

Ещё один модуль – модуль интернет-ресурсов. Здесь сохраняются ссылки на ин-тернет-ресурсы, отобран н ые пользователями в ходе поисковых запросов. Каждый ресурс проходит четырехэтапное оцениван и е. Сначала ресурс оценивается самим студентом по пят и балльной системе, затем его оценивают одн о группники, затем р есурс оце н ивается преподавателем-лингвистом и техническим экс п ертом. Предусмотрена ссылка на облачное хранилище, куда можно копировать ресур с ы с высоким рейти н гом в различных форматах. После прохождения курса студенты, используя одну из программ для составления ментальных карт, создают р а сширенные онтологии предметн о й области, которая представляет собой систему категоризированных понятий и связей меж д у ними (рис. 8).

диаграмма потока данных

< 4/85 >

< 4/85 >

Рис. 6. Элемент обучения

– электронные карточки

algorithm C++

4 890 000

45 400 000

algorithm api law code

120 000 000

5 410 000

law code C++

kaspersky crime and punishment

kaspersky C++ crime ard punishment C++

https //leam,microsoft com'ru-ru/cpp/sta algorithm AND c https //lradermade.comrtutorials/how-to- api AND C++

162 000 000

390 000

191 000 000

Рис. 7. Таблица поисковых запросов

1 480 000

428 000

16 400 000

Рис. 8. Расширенная онтология предметной области

Рис. 9. Модель среды поддержки запросно-онтологического подхода

На рис. 9 представлена модель цифровой среды для поддержки запросно-онтологического подхода, которая состоит из четырех необходимых и достаточных взаимосвязанных модулей.

Таким образом, данная программная среда позволяет сохранять и систематизировать всю необходимую информацию для организации и проведения курса «Иностранный язык для специальных целей» Более того, она обеспечивает быстрый доступ к информации, так как имеет простой, интуитивно понятный интерфейс. Возможность построения различных видов графиков визуализирует информацию и облегчает её аналитическую обработку, что упрощает работу преподавателя-исследователя и способствует формированию представлений о предметной области у студентов. Следует отметить, что такой подход не только расширяет представления студентов об иностранном языке и о будущей профессии (зна- ниевый аспект), но и ведет к развитию как языковых навыков – работа с поисковыми запросами на иностранном языке, навыки чтения, так и профессиональных навыков, так как цифровая среда разрабатывается самими студентами в ходе курса. Для этого используются находящиеся в свободном доступе ресурсы и библиотеки, такие как: библиотека @fancyapps/ui: 5.0.33 нужна для затемнения содержимого страницы и вывод поверх страницы другого контента; библиотека bootstrap: 5.3.3, bootstrap-show-toast: 1.1.5, + дополнение к ней создаёт внешний вид страницы; библиотека chart.js: 4.4.2, создает графики; библиотека gridjs: 6.2.0 обеспечивает создание таблиц и др.

Что касается гибких навыков, то данный подход развивает навыки аналит и ческого и критического мышления, навыки поиска, оценки и систематизации информации, что необходимо для конкурентоспосо б ности инженера в век Интернета и Больших данных.

Список литературы Запросно-онтологический подход как основание интеграции дисциплин специального, общетехнического и гуманитарного циклов при подготовке будущих инженеров

- Антонов, И.А. Модель онтологии предметной области для систем семантически ориентированного доступа / И.А. Антонов. - https://pskgu.ru/projects/pgu/storage/wt/wt143/wt143_15.pdf (дата обращения: 15.09.24).

- Антрушина, Г.Б. Лексикология английского языка: учеб. пособие для студентов / Г.Б. Антрушина, О.В. Афанасьева, Н.Н. Морозова. - М.: Дрофа, 1999. - 288 с.

- Берман, Н.Д. Роль информационных технологий в развитии навыков вычислительного мышления / Н.Д. Берман // Мир науки. - 2019. - Т. 7, № 2. - https://mir-nauki.com/issue-2-2019. html.pdf (дата обращения: 15.09.2024).

- Борейшо, А.С. Подготовка инженерных кадров для оборонно-промышленного комплекса в двухуровневой (бакалавр - магистр) системе высшего технического образования / А.С. Борейшо, К.М. Иванов, С.Ю. Страхов // Инновации. - 2011. - № 8 (154). - С. 28-32.

- Гаранин, М.А. Трансформация университета в центр пространства внедрения инноваций / М.А. Гаранин // Вопросы инновац. экономики. - 2019. - № 3. - С. 955-968. DOI: 10.18334/vinec.9.3.40957.

- Гарас, Л.Н. Метод проектов в высшей школе / Л.Н. Гарас // Сб. науч. ст. по материалам III Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием «Информационные и коммуникативные технологии, проектная деятельность в образовательном и информационно-коммуникативном процессе: опыт и перспективы». – Севастополь, 2020. – С. 165–168.

- Евстратова, Л.А. Проектное обучение. Практики внедрения в университетах / Л.А. Евстратова, Н.В. Исаева, О.В. Лешукова. – М., 2018. – 152 c.

- Котлярова, И.О. Современное инженерное образование: аспекты и уровни интеграции / И.О. Котлярова, А.Д. Чувашова // Вестник Челяб. гос. пед. ун-та. – 2023. – № 3 (175). – С. 89–104. – http://vestnik-cspu.ru/ru/articles/3%20(175)/pedagogicheskie-nauki/sovremennoe-inzhenernoeobrazovanie-aspekty-i-urovni-integracii.html (дата обращения: 26.08.2024). DOI: 10.25588/CSPU.2023.175.3.005

- Кубасов, О.П. Интеграция в образовании: сущностная характеристика / О.П. Кубасов // Казан. пед. журнал. – 2008. – № 10. – С. 70–77.

- Левков, О. О подготовке инновационных инженеров / О. Левков, К. Фигоровский // Инженерный вестник Дона: электрон. науч. журнал. – 2010. – № 2 (12). – http://198.199.124.83/ru/magazine/archive/n2y2010/179.

- Лившиц, В.И. Формирование креативности при подготовке инженеров массовых профессий / В.И. Лившиц // Высшее образование в России. – 2011. – № 11. – С. 42–51.

- Нагорный, Д.О. Проектная деятельность в вузе: особенности, проблемы, технологии управления / Д.О. Нагорный, С.М. Щербаков // Информатизация в цифровой экономике. – 2021. – Т. 2. – № 4. – С. 167–180. DOI: 10.18334/ide.2.4.113393

- Петров, А. Человечная декомпозиция работы / А. Петров. – https://habr.com/ru/users/alexpetrov_rb/.

- Прохорова, М.В. Гуманитарные и социально-экономические дисциплины в техническом вузе в контексте Болонского процесса / М.В. Прохорова // Вестник НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Сер. «Управление в социальных системах. Коммуникативные технологии». – 2013. – № 3. – С. 75–96.

- Селиванов, В.В. Теория мышления как процесса: экспериментальное подтверждение / В.В. Селиванов // Эксперимент. психология. – 2019. – Т. 12. – № 1. – С. 40–52. DOI: 10.17759/exppsy.2019120104

- Семинар-тренинг «Инженерное дело и инженерное образование в России. Проблемы и пути их решения» // Веб-сайт ООО «Ассоциация инженерного образования России». – http://www.ac-raee.ru/ru/tren-ing5.htm (дата обращения: 01.08.2018).

- Степанец, Р.В. Интеграция как гносеолого-педагогический феномен / Р.В. Степанец // Вестник Брян. гос. ун-та. – 2014. – № 1. – С. 95–99.

- Физиологические основы мышления: учеб.-метод. пособие. – Казань: КФУ, 2015. – 42 с.

- Чувашова, А.Д. Подготовка студентов технических специальностей к применению иностранного языка при работе с проектной документацией / А.Д. Чувашова // Научный поиск: материалы двенадцатой науч. конф. аспирантов и докторантов. – Челябинск: Издат. Центр ЮУрГУ, 2020. – С. 146–152.

- Чувашова, А.Д. Система формирования интегративной готовности к профессиональной деятельности на иностранном языке / А.Д. Чувашова // Проблемы соврем. пед. образования. – 2021. – № 72-4. – C. 288–292.

- Butte College: center for academic success. Skimming and Scanning. – https://www.butte.edu/departments/cas/tipsheets/readingstrategies/skimming_scanning.html.

- Encyclopedia by Kaspersky. – https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/ontology/.

- The University of Tennessee at Chattanooga: center for Academic Support and Advisement Skimming and scanning. – https://www.utc.edu/enrollment-management-and-student-affairs/center-foracademic-support-and-advisement/tips-for-academic-success/skimming (дата обращения: 15.09.24).