Заработная плата в регионах современной России: по труду или по потребности?

Автор: Аникеева Анна Александровна

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 10, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14970499

IDR: 14970499

Текст статьи Заработная плата в регионах современной России: по труду или по потребности?

Теория заработной платы имеет многовековую историю, и решение ее вопросов никогда не переставало быть актуальным. Среди тех, кто внес существенный вклад в ее развитие, были Ф. Кенэ, Р. Кантильон, А. Смит, А.-Р.-Ж. Тюрго, Д. Рикардо, И.-Г. Тюнен, Г.Ч. Кэри, Й.-К. Родбертус, Дж.Ст. Милль, К. Маркс, А. Маршалл, Дж.М. Кейнс, В.Ст. Джевонс. Из отечественных экономистов XIX – начала XX в. следует выделить исследования проблемы заработной платы таких ученых, как И.И. Янжул, В.Г. Яроцкий, М.Я. Герценштейн, П.Б. Струве. Эти и многие другие исследователи развивали теорию заработной платы в трех направлениях: теория прожиточного минимума, теория спроса и предложения и теория производительности 1.

В экономической теории одной из наиболее сложных проблем является поиск компромиссов между различными направлениями, синтез концепций и т. д. Поэтому порой ученые с некоторым пессимизмом оценивали перспективу решения проблем теории заработной платы, отмечая их неразрешимость 2. Возможно, в поиске компромиссов и синтеза стоит видеть источник развития теории? Однако осуществить развитие теории заработной платы посредством синтеза и компромиссов отечественным исследователям после 1917 г. было достаточно сложно. В советский период доминировала теория производительности, что подтверждают практически все публикации того периода 3. В настоящее время преобладает теория прожиточного минимума, имеющая множество оттенков. Одни ученые считают заработную плату условием преодоления бедности 4, создания основы для воспроизводства рабочей силы 5, «пособием по труду»6, другие рассматривают ее через призму жизненных ценностей 7 и т. д.

Задачу исследования сформулируем следующим образом: исходя из основных поло- жений теорий производительности и прожиточного минимума разработать систему показателей, с помощью которых количественно оценить состояние и динамику российских регионов для последующей их классификации.

Для этого исследуем состояние и динамику российских регионов в 2002–2003 гг. на основе таких показателей, как заработная плата, прожиточный минимум (ПМ), а также валовой региональный продукт (ВРП) как база производительности.

Однако, как справедливо отмечал П.Б. Струве, статистическая регистрация заработной платы имеет значительные трудности вследствие: «1) многочисленности тех групп, на которые распадается рабочее население данной страны и рабочий персонал каждого производства и даже отдельного предприятия, 2) местных различий в величине заработной платы даже какой-либо определенной группы рабочих и, наконец, 3) колебаний заработной платы во времени... Статистика заработной платы может преследовать две задачи: 1) установление абсолютной величины заработной платы различных групп рабочих с целью определения степени ее достаточности для удовлетворения потребностей рабочих и 2) установление величины заработной платы как доли в окончательной ценности продукта. В первом случае необходимым дополнением к статистике заработной платы должна быть статистика индивидуального потребления и статистика цен; во втором случае статистика заработной платы должна входить как часть в общую статистику производства»8.

Анализ заработной платы в регионах современной России, кроме перечисленных выше причин, осложняется еще и отсутствием данных по некоторым регионам. Это, прежде всего, Чеченская Республика, которая остается вне проводимого анализа. Вследствие отсутствия статистики ПМ в Орловской, Тюменской и

Магаданской областях, Эвенкийском и Чукотском автономных округах (АО), Хабаровском крае анализ заработной платы по этим регионам проведен частично.

В начале анализа данные статистики по среднегодовой численности занятых в экономике скорректированы таким образом, что по отдельным регионам они представлены без учета данных входящих в них субъектов Федерации (см. табл. 5). Соответственно, значения по Архангельской области показаны без данных по Ненецкому АО, по Пермской области – без Коми-Пермяцкого АО, Тюменской области – без Ханты-Мансийского АО – Югра и Ямало-Ненецкого АО, Красноярскому краю – без Таймырского (Долгано-Ненецкого) АО и Эвенкийского АО, Иркутской области – без Усть-Ордынского Бурятского АО, Читинской области – без Агинского Бурятского АО, Камчатской области – без Корякского АО. При соответствующей корректировке все итоговые значения остались прежними.

На основе среднегодовой численности занятых в экономике и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работающих в экономике находим среднегодовую номинальную начисленную заработную плату работающих в экономике (ФЗП) по формуле:

L j = l * x R i X 12 , (1)

где L i j – среднегодовая номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике i -го региона в j -й период времени (2002 г., 2003 г.);

l j i – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике i -го региона в j -й период времени;

Rj i – среднегодовая численность занятых в экономике i -го региона в j -й период времени;

12 – число месяцев в году.

Исходя из полученных значений региональных ФЗП и статистических данных по ВРП ( W ), рассчитана доля ФЗП в ВРП в 2002 и 2003 годах в среднем по РФ и ее регионам d j Li по формуле:

г

d j . j W j

Результаты расчетов (см. табл. 4) свидетельствуют о дифференциации регионов. Для большей наглядности в таблице 1 представлены показатели по РФ и нескольким ее субъектам, наиболее характерным с точки зрения величины d j L . В таблице регионы расположены по степени убывания величины d j L в 2003 году.

Данные таблицы свидетельствуют о том, что по РФ доля ФЗП в ВРП в 2002 и 2003 годах составляла соответственно 36,3 % и 37,4 %. Максимальное значение этого показателя на уровне 141,4 % было получено в 2003 г. в Таймырском (Долгано-Ненецком) АО, а минимальное – на уровне 20,1 % (то есть более чем в семь раз ниже) – в Ненецком АО. Такое расхождение в показателях дает основание говорить, что российские регионы существенно различаются между собой по удельному весу ФЗП в ВРП, по адекватности заработной платы созданному продукту. Например, в двух ее регионах – Таймырском (Долгано-Ненецком) АО и Тюменской области (без Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО) – ФЗП выше, чем ВРП. Это означает, что население Таймырского (Долгано-Ненецкого) АО и Тюменской области производит ВРП меньше, чем в целом составляет их ФЗП, то есть оно не может себя «прокормить».

Может быть, население этих регионов слишком бедное? Для того чтобы это узнать, необходимо проанализировать отношение ПМ ( l min) к среднемесячной начисленной заработной плате, рассчитанной по формуле:

г.

min j l j

d lj min

.

Результаты расчетов приведены в таб- лице 4. Сравнение отношений ПМ и средней заработной платы между регионами свидетельствует о высокой степени их дифференциации. Минимальное значение в 2003 г., равное 18,6 %, зафиксировано в Ямало-Ненецком АО, а максимальное (85,8 %), более чем в 4,6 раза превышающее минимальное значение, – в Усть-Ордынском Бурятском АО.

Соотношение ФЗП и ВРП РФ и ее субъектов в 2002–2003 гг.

Таблица 1

|

Субъект |

Li j , млн руб. |

W , млн руб. |

d j Li , % |

|||

|

2002 г. |

2003 г. |

2002 г. |

2003 г. |

2002 г. |

2003 г. |

|

|

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |

3 419 833,9 |

4 332 774,0 |

9 409 991,8 |

1 1582 339,7 |

36,3 |

37,4 |

|

Таймырский (ДолганоНенецкий) АО |

3 425,2 |

4 193,6 |

2 760,1 |

2 965,4 |

124,1 |

141,4 |

|

Тюменская обл. |

89 928,8 |

110 675,8 |

87 671,8 |

106 959,0 |

102,6 |

103,5 |

|

Липецкая обл. |

23 291,2 |

29 343,2 |

71 904,1 |

98 140,6 |

32,4 |

29,9 |

|

Республика Татарстан |

76 905,5 |

93 531,8 |

261 197,0 |

319 070,4 |

29,4 |

29,3 |

|

Ямало-Ненецкий АО |

63 041,2 |

84 835,2 |

283 276,9 |

326 295,0 |

22,3 |

26,0 |

|

Ханты-Мансийский АО – Югра |

154 187,0 |

181 688,9 |

589 493,4 |

760 866,2 |

26,2 |

23,9 |

|

г. Москва |

420 438,5 |

581 934,0 |

1 975 648,6 |

2 441 425,8 |

21,3 |

23,8 |

|

Ненецкий АО |

3 697,1 |

5 081,1 |

16 564,5 |

25 239,3 |

22,3 |

20,1 |

Ответить на поставленный вопрос, является ли население Таймырского (Долгано-Ненецкого) АО и Тюменской области бедным, удается лишь по первому региону: за 2002 и 2003 годы отсутствуют статистические данные ПМ в Тюменской области, а также за 2002 г. – в Эвенкийском и Чукотском АО, в Хабаровском крае, в Орловской и Магаданской областях.

В Таймырском (Долгано-Ненецком) АО (см. табл. 5) ПМ в 2002 и 2003 годах составлял соответственно 3 649 и 4 034 руб., а среднемесячная номинальная начисленная заработная плата – 11 650,3 и 14 263,9 руб., поэтому их отношение равнялось 31,3 % и 28,3 % (см. табл. 4). То, что в этом регионе ФЗП превышает ВРП, но при этом средний уровень заработной платы значительно выше ПМ, говорит о том, что работающее население Таймырского (ДолганоНенецкого) АО не может себя «прокормить» не потому что оно мало зарабатывает, а потому, что у него «большие аппетиты».

Возможно, категоричность такого вывода была бы излишней, если бы экономическая активность населения этого региона была низкой. Однако уровень этого показателя в 2003 г. равнялся 77,4 % – это одно самых высоких значений в РФ, в которой среднее значение составляло 65 % 9.

Является ли положение населения Таймырского (Долгано-Ненецкого) АО уникальным по сравнению с другими регионами? Для ответа на этот вопрос необходимо провести ряд вычислений. На основе ранее проведенных расче-

тов dj Li и d l j min i имеем два множества чисел по 2002 и 2003 годам. За среднюю величину для каждого множества чисел примем значение по РФ, и это позволит часть чисел представить как большее, чем среднее, а остальную часть – меньшее, чем среднее значение по РФ.

Значение d j Li по РФ равнялось в 2002 и

2003 годах 36,3 % и 37,4 %, а d jl min – 43,4 % и 39,0 %. Отклонение значений показателей по регионам определим по следующим формулам:

Δ d j Li = d j Li - d j L , (4)

Δ d

l min i j

l min i j

-

l min j

где Δ dj Li – отклонение значения доли ФЗП в ВРП в i -м регионе от значения по РФ в j -й период,

Δ d l j min i – отклонение значение доли ПМ в среднемесячной начисленной заработной плате в i -м регионе от значения этого показателя в РФ в j -й период.

Регионы, которые имеют более высокое, чем в РФ, значение dLi – это регионы, в которых в ВРП содержится высокая доля ФЗП. Такое состояние региона оцениваем негативно на основании следующего. Показатель dLi и обратный ему показатель, как и показатели материалоемкости и материалоотдачи, фондоемкости и фондоотдачи, интерпретируются

следующим образом: чем ниже значение первого и выше значение второго, тем выше эффективность материалов, основных фондов, заработной платы, то есть чем выше доля ФЗП в ВРП, тем ниже эффективность заработной платы. Если значение этого показателя возрастает по сравнению с предшествующим периодом, то есть если в 2003 г. значение показателя выше, чем в 2002 г., то такое положение региона свидетельствует о некоторой тенденции к росту заработной платы в ВРП, а это означает ухудшение характеристик региона.

Если размер доли ПМ в заработной плате больше, чем в среднем по РФ, то в целом это состояние можно охарактеризовать как отрицательное, потому что тогда разница между заработной платой и ПМ сокращается, теряются стимулы к труду. Кроме того, заработная плата – это финансовая основа воспроизводства человеческого капитала. Заработная плата на уровне, близком к ПМ, может служить основой лишь простого воспроизводства работника, поэтому с ростом доли ПМ в заработной плате ухудшаются условия расширенного воспроизводства человеческого капитала. Отрицательная характеристика еще более ухудшается, если значение этого показателя возрастает по сравнению с предшествующим периодом.

Описанные выше состояние заработной платы в регионе и ее динамика позволяют выделить те регионы, в которых отмечается ухудшение отрицательных характеристик заработной платы относительно созданного продукта, а точнее ВРП, а также ПМ. К таким регионам относятся Тульская, Калининградская, Нижегородская, Амурская области, республики Карелия, Северная Осетия – Алания, Удмуртская, Тува, Еврейская, автономные округа Коми-Пермяцкий и Усть-Ордынский Бурятский.

Таким образом, для выделения наиболее неблагоприятных с точки зрения состояния и динамики заработной платы регионов были использованы следующие четыре показателя:

-

а) отклонение значения доли ФЗП в ВРП в i -м регионе от значения по РФ в j -й период;

-

б) изменение этого отклонения за год;

-

в) отклонение значения доли ПМ в среднемесячной начисленной заработной плате в i -м регионе от значения этого показателя в РФ в j -й период;

-

г) изменение этого отклонения за год.

Первая пара показателей характеризует заработную плату с точки зрения производительности и поэтому является критерием, который может использоваться в теории производительности. Вторая пара показателей является критерием заработной платы в теории прожиточного минимума. Следовательно, часть поставленной задачи (разработать систему показателей исходя из основных положений теорий производительности и прожиточного минимума) выполнена. Система этих показателей позволяет выявить и количественно оценить весь возможный спектр состояний российских регионов и их динамику для последующей классификации.

Для решения этой части задачи сформируем группы регионов по состоянию и динамике заработной платы и присвоим им номера соответственно их улучшающимся характеристикам. К 1-й группе регионов отнесем те, которые обладают самыми отрицательными чертами, а к последней, 16-й, группе – обладающие самыми положительными чертами. Представим все группы в таблице (см. табл. 2). Номера групп регионов возрастают по диагонали: от левой верхней части таблицы до правой нижней.

В этой таблице представлены все возможные варианты состояний и динамики ФЗП к ВРП и ПМ к заработной плате, которые пронумерованы. На основании этого восьмидесяти двум регионам присвоен номер группы (см. табл. 4). По семи регионам: Орловской, Тюменской, Магаданской областям, Эвенкийскому АО, Чукотскому АО, Хабаровскому краю и Чеченской Республике – из-за отсутствия статистических данных расчеты не проводились.

Следует подчеркнуть, что номер группы зависит от соотношений между ВРП, заработной платой и ПМ, а также от их динамики, однако номер группы прямо не связан с уровнем средней заработной платы и ПМ в регионе. Так, например, Липецкая область находится в 16-й группе, которая является наилучшей среди всех остальных. При этом уровень ПМ в 2002 и 2003 годах в этом регионе равнялся 1 480 руб. и 1 703 руб., что предполагает нахождение его на 80-м и 77-м местах, по средней заработной плате он находился на 45-м и 42-м местах, а по ВРП – на 34-м и 32-м месте среди восьмидесяти двух ана- лизируемых регионов. Следовательно, место в наилучшей группе обусловлено высоким местом этого региона по ВРП.

Противоположная ситуация наблюдается в Мурманской области, которая относится к 1-й, наихудшей, группе: по уровням средней заработной платы и ПМ регион находился на 8-м, 9-м местах, а по ВРП – на 35-м и 36-м. Следовательно, нахождение Мурманской области в наихудшей группе обусловлено относительно низким местом по ВРП.

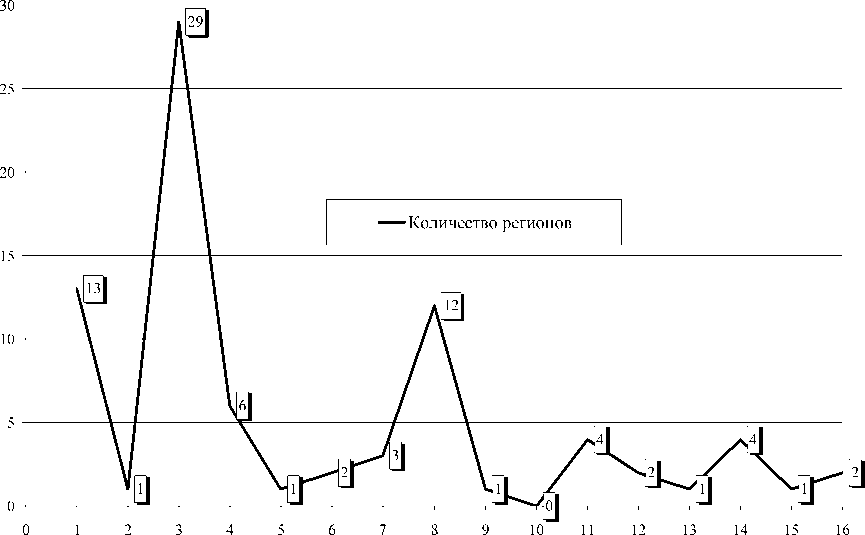

Количество регионов, принадлежащих к той или иной группе, приведено в таблице 3. Из всех возможных состояний и динамик заработной платы лишь в десятой группе не оказалось ни одного региона.

На основании этой таблицы построен график (см. рисунок), на котором видно, что, во-первых, распределение регионов по группам неравномерное, во-вторых, это распределение имеет характерную особенность – с улучшением качества реализации заработной платы в регионах, отражаемым возраста- нием номера группы, уменьшается количество регионов в этих группах.

Таким образом, проведена группировка российских регионов по рассчитанным значениям разработанной системы показателей, характеризующих состояние и динамику заработной платы, ПМ и ВРП в соответствии с предложенной классификацией субъектов исходя из основных положений теорий производительности и прожиточного минимума.

В процессе выполнения поставленной задачи были получены следующие выводы:

-

- доминирующим направлением теории заработной платы на современном этапе является теория прожиточного минимума;

-

- расчет отношения прожиточного минимума к средней заработной плате и сравнение этих значений по субъектам РФ показал, что они существенно различаются между собой: в 2003 г. минимальное значение – 18,6 % – зафик-

- Таблица 2

|

Состояние и динамика отношений заработной платы, ВРП и ПМ |

Неудовлетворительное отношение ФЗП к ВРП |

Удовлетворительное отношение ФЗП к ВРП |

|||

|

ухудшается |

улучшается |

ухудшается |

улучшается |

||

|

Неудовлетворительное отношение ПМ к заработной плате |

w о X |

1 |

4 |

5 |

11 |

|

Удовлетворительное отношение ПМ к заработной плате |

2 |

7 |

9 |

14 |

|

|

Неудовлетворительное отношение ПМ к заработной плате |

W о 3 |

3 |

8 |

10 |

15 |

|

Удовлетворительное отношение ПМ к заработной плате |

6 |

12 |

13 |

16 |

|

Таблица 3

Распределение российских регионов по группам состояний и динамик соотношений заработной платы, ПМ и ВРП в 2002 и 2003 годах

|

Номер группы |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

Всего |

|

Количество регионов |

13 |

1 |

29 |

6 |

1 |

2 |

3 |

12 |

1 |

0 |

4 |

2 |

1 |

4 |

1 |

2 |

82 |

Номера групп регионов соответственно состоянию и динамике ФЗП к ВРП и ПМ к заработной плате

Распределение российских регионов по группам состояний и динамик заработной платы, ПМ и ВРП в 2002 и 2003 годах сировано в Ямало-Ненецком АО, а максимальное – 85,8 % (более чем в 4,6 раза превышающее минимальное значение) – в Усть-Ордынском Бурятском АО;

- расчет отношения ФЗП к ВРП и сравнение значений по субъектам также выявил высокую степень дифференциации: максимальное значение этого показателя на уровне 141,4 % было получено в 2003 г. в Таймырском (Долгано-Ненецком) АО, а минимальное – на уровне 20,1 % (более чем в 7 раз ниже) – в Ненецком АО.

Выявленные различия субъектов РФ по соотношениям заработной платы с прожиточным минимумом (4,6 раз) и с ВРП (7 раз) отражают вектор движения российской экономики в направлении наращивания объемов производства. Поэтому справедливым представляется мнение Р. Капелюшникова, что рост заработной платы – это «как это ни банально звучит, обеспечение условий для устойчивого роста»10.

Список литературы Заработная плата в регионах современной России: по труду или по потребности?

- Шумпетер Й.А. История экономического анализа: В 3 т.: Пер. с англ./Под ред. В.С. Автономова. СПб.: Экономическая школа, 2001. Т. 3. С. 872.

- Шапошников Н., Солнцев С. Заработная плата как проблема распределения//Вестник Европы. 1912. № 3. С. 391-395.

- Кунельский Л.Э. Заработная плата и стимулирование труда: Социально-экономический аспект. М.: Экономика, 1981. 248 с.;

- Щербаков В.И. Новый механизм оплаты труда. М.: Экономика, 1988. 112 с.;

- Организация и оплата труда в новых условиях хозяйствования: Учеб. пособие для руководителей и специалистов предприятий (объединений)/Под ред. А.П. Павленко. М.: Экономика, 1989. 144 с.; и др.

- Яковлев Р. Как нацелить политику заработной платы на преодоление бедности?//Российский экономический журнал. 2001.

- Леонтьева Т.И., Чудилин Г.И., Парамонова Т.Е. Сравнительный анализ территориальной дифференциации и типология регионов по показателям заработной платы и затрат на рабочую силу//Вопросы статистики. 2004. № 8. С. 49-55.

- Меньшикова О. Заработная плата или «пособие по труду»?//Вопросы экономики. 1998. № 1. С. 73-80.

- Патрушев В.Д., Бессокирная Г.П., Темницкий А.Л. Рабочие на частном предприятии: мотивация, оплата труда и удовлетворенность работой//Социологические исследования. 1998. № 4. С. 35.

- Струве П. Заработная плата//Энциклопе дический словарь. Т. XII (23). Жилы-Земпах/Под ред. К.К. Арсеньева и засл. проф. Ф.Ф. Петрушевского. СПб.: Изд. Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон (СПб.), 1894. С. 289.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2004: Стат. сб./Росстат. М., 2004. С. 103.

- Капелюшников Р. Механизмы формирования заработной платы в российской промышленности//Вопросы экономики. 2004. № 4. С. 90.