Заселение севера Закавказского нагорья в раннем - среднем ашеле

Автор: Беляева Е.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Статья в выпуске: 3 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

На севере Закавказского нагорья (Лорийская котловина, Армения) давно исследуются памятники Карахач, Куртан I и Мурадово со стратифицированными комплексами каменных изделий, которые определены как ранне-среднеашельские. На основании абсолютных дат и палеомагнитных показателей для первых двух их возраст оценивается в интервале от середины раннего до начала среднего плейстоцена. Установлено, что все три памятника содержат единую индустрию со своеобразным набором орудий (разнообразные чопперы, пики, в т.ч. с долотовидным концом, рубила, макроскребла, макродолота, макроножи), которые сделаны преимущественно из плитчатых обломков местных вулканических пород. Выделены индикаторные типы этой индустрии (подпрямоугольные и вееровидные чопперы, брусковидные долота и др.). Рассматриваются еще 28 пунктов с ашельскими изделиями, в т.ч. 11 стратифицированных, которые открыты за последние годы в разных частях Лорийской котловины, а также в сопредельных районах Ширакской котловины и долины р. Дебед. Доказано, что изделия из всех этих пунктов принадлежат к карахачской традиции. Приведены данные, согласно которым три памятника (Ягдан, Агвиканьон и Агворик) имеют возраст более 2 млн лет, а еще два (Куртан II и Джрадзор) - не менее 1,5 млн лет. Сделано заключение о том, что носители карахачской ашельской традиции появились на севере Закавказского нагорья ок. 2,0 млн л.н., затем широко расселились и обитали там несколько сот тысяч лет. Это объяснимо благоприятными природными условиями региона в раннем плейстоцене и обилием крупноразмерного сырья.

Закавказское нагорье, ранний - средний ашель, геохронология, палеоэкологические данные, ареал обитания, индустриальная традиция

Короткий адрес: https://sciup.org/145146901

IDR: 145146901 | УДК: 903.211.1 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.3.017-024

Текст научной статьи Заселение севера Закавказского нагорья в раннем - среднем ашеле

Появление и распространение носителей древнейших ашельских традиций в разных регионах Старого Света постоянно находится в фокусе внимания современных исследователей раннего палеолита. Обсуждая эту проблематику, автор опирается на распространенное ныне широкое понимание ашеля, квинтэссенция которого изложена в следующем определении: «…ашель представляет собой более сложную индустрию, нежели предшествующая и отчасти cовременная ему ол-дованская индустрия с мелкими отщепами, оббитыми гальками и отбойниками. Ашельская индустрия базируется на технологических возможностях получать крупные отщепы-заготовки (>10 см) и систематически оформлять крупные рубяще-режущие орудия» [Diez-Martin et al., 2015]. В данной дефиниции было бы правильнее, правда, использовать введенное Дж.Д. Кларком понятие «технокомплекс» [Clark, 1970, р. 78], поскольку подразумеваются, конечно, не две индустрии, а два типа индустрий, выделяемых по наличию перечисленных характеристик. Основными категориями крупных орудий, знаменующими появление ашельского технокомплекса, принято считать рубила, пики и кливеры. Заготовками для них служили специально отбираемые отдельности сырья соответствующих габаритов (гальки, желваки или плитчатые обломки), а также крупные отщепы, получаемые посредством специальных технологий [Semaw, Rogers, Stout, 2009; Beyene et al., 2013; Diez-Martin et al., 2015; Galotti, Mussi, 2018]. Ашель в широком смысле не рассматривается как единая культурная традиция. Индустрии ашельского типа могут быть родственными, но могут и формироваться независимо друг от друга в результате конвергентного технологического развития на основе разных видов крупноразмерного сырья. Данная концепция предполагает также пространственно-хронологическую вариабельность в рамках ашельского технокомплекса [Беляева, 2022, с. 16–17]. Именно этот подход позволяет относить к ашелю открытую в последние два десятилетия на севере Закавказского нагорья (Армения) группу памятников, содержащих наборы разнообразных изделий, включая рубила, пики и крупные сколы-заготовки. Их возрастной диапазон, обоснование которого будет представлено ниже, охватывает вторую половину раннего и начало среднего плейстоцена [Беляева, Любин, 2014; Беляева, 2020]. Согласно наиболее распространенным на сегодня представлениям о периодизации ашеля [Clark, Schick, 2000], этот диапазон соответствует раннему ашелю и самому началу среднего.

Опорные памятники и их геохронологический и палеоэкологический контекст

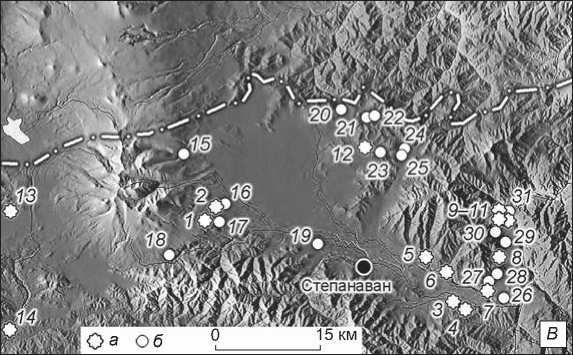

Рассматриваемые памятники располагаются на севере Армении – в Лорийской межгорной котловине и на сопредельных территориях долины верхнего течения р. Дебед и Ширакской котловины (рис. 1). В 2005– 2015 гг. в Лорийской котловине были раскопаны три памятника – Карахач и Мурадово у юго-восточных подножий вулканического Джавахетского хребта, Кур-тан I на склоне Базумского хребта.

Рис. 1. Местоположение района исследований на картах Евразии ( А ) и Кавказского перешейка ( Б ) и расположение памятников с ранне- и среднеашельскими изделиями, принадлежащими к карахачской индустриальной традиции ( В ). 1 – Мурадово; 2 – Карахач; 3 – Куртан I; 4 – Куртан II; 5 – Агорак; 6 – Ягдан; 7 – Кармир-Ахек; 8 – Ардви; 9–11 – Агви-1–3 (Агви-терраса, Агви-карьер и Агви-каньон); 12 – Лернаовит-карьер; 13 – Агворик; 14 – Джрадзор; 15 – Даштадем-1; 16 – Благодарное; 17 – Карахач-мост; 18 – Карахач-перевал; 19 – Катнахпюр; 20 – Дзорамут; 21 – Норашен; 22 – Сарчепет; 23 – Лернаовит; 24 , 25 – Привольное-1, -2; 26 – Аревацаг; 27 – Кохес; 28 – Мгарт; 29 – Одзун; 30 – Амож; 31 – Агви-4.

а – стратифицированные памятники; б – нестратифицированные.

Наиболее информативными и богатыми каменными изделиями оказались отложения, изученные в карьере Карахач (рис. 1). В его стенах наблюдаются две пачки отложений. Верхняя (пачка I, до 9 м), состоящая из неслоистых супесей с плохо окатанным валунно-галечным обломочником, образована склоновыми процессами, включая сели. Ее верхи имеют обратную полярность (эпоха Матуяма), а низы – нормальную (эпизод Харамильо?). Пачка II – спрессованный вулканический пепел с пирокластами, или туф (~5 м) с обратной полярностью. Для нее по извлеченным из пепла цирконам получены U-Pb-даты: для подошвы на северо-западной стене 1,944 ± 0,046 млн л.н., а для верхней части – 1,826 ± 0,02 млн л.н.; для подошвы на юговосточной стене – 1,75 ± 0,02 и 1,804 ± 0,03 млн л.н., а для нижней части – 1,799 ± 0,044 млн л.н. [Presnyakov et al., 2012; Trifonov et al., 2016]. В трех шурфах, вскрывших низы пачки II, встречены ашельские изделия из андезито-дацита. Основная их масса найдена в шурфе 3 (616 экз.).

Более древняя пачка III вскрыта в пяти пунктах. Наиболее глубокий разрез (~8 м) получен в раскопе 2, где выделено 14 слоев. Слои 1, 2 и 11 представляют собой переотложенные палеопочвы [Khokhlova et al., 2018], а 3–6, 8, 10 и 12–14 – супеси с разноразмерным окатанным обломочником, окраска которых варьирует от желтоватой до темно-серой в зависимости от насыщенности вулканическим пеплом. Слои 7 и 9 являются крупными линзами пепла [Trifonov et al., 2016]. Для слоя 7 получена U-Pb-дата 1,947 ± 0,045 млн л.н. [Presnyakov et al., 2012]. Слои 2–10 имеют положительную полярно сть, что с учетом даты позволяет соотнести время формирования пачки III с палеомаг-нитным эпизодом Олдувай (1,95–1,77 млн л.н.). Поскольку для нижележащих лав получена K-Ar-дата 1,87 ± 0,10 млн л.н., возраст этой пачки оценивается в диапазоне 1,77–1,85 млн лет. Слабая сортировка и разная степень окатанности обломочника, а также наличие линз говорят о ее пролювиальном генезисе (мелкие временные водотоки, склоновые микросели) [Trifonov et al., 2016; Беляева, 2022, с. 79].

В раскопе 2 во всех слоях пачки III, кроме первого, обнаружено в сумме 2 968 раннеашельских изделий из риолита и риодацита. Значительное число таких изделий (131 экз.) найдено также в небольшой траншее 1, вскрывшей слои 1–7. В шурфах 5, 6 и 8, где вскрывались только слои 1–3, находки единичны. Пролювиальный характер отложений, а также средняя или слабая степень окатанно сти большинства изделий предполагают, что они вряд ли залегали in situ. В то же время в разрезах Карахача нет признаков мощных водотоков, которые могли бы транспортировать предметы издалека, т.е. они окатывались мелкими ручьями без значительного перемещения. Скопления находок в раскопах 1 и 2 можно объяснить лишь деятельностью людей. Памятник интерпретируется как местообитание, т.е. участок местности, занятый некой популяцией [Реймерс, 1988, с. 166], где выделяются отдельные пункты, в которых сосредотачивалась жизнедеятельность людей [Belyaeva, Lyubin, Trifonov, 2019; Belyaeva, Shchelinsky, 2022]. Анализ палеопочв и найденных в них фитолитов свидетельствует о субтропическом климате и саванноподобных ландшафтах [Любин и др., 2015; Khokhlova et al., 2018].

Памятник Мурадово выявлен в 3,5 км к востоку от Карахача (рис. 1), на террасе ручья, стекающего с Джавахетского хребта. Здесь были вскрыты отложения мощностью ок. 7 м, которые подразделены на девять слоев. В слоях 1, 2, являющихся горизонтами голоценовой почвы, залегают переотложенные позд-неашельские изделия из гиалодацита (уплощенные рубила, леваллуазские сколы). Слой 3 представляет собой плейстоценовую погребенную почву, в которой обнаружено ок. 100 более архаичных и выветренных гиалодацитовых артефактов, включающих чопперы и пики. Слои 4, 5 и 7–9 – аллювиально-пролювиальные супесчаные отложения с галькой, гравием и отдельными валунами, а слой 6 – вулканический пепел со слабоокатанным обломочником [Беляева, Любин, 2013, 2014, 2019]. По своим литологическим характеристикам и облику изделий слои 4–9 сходны с пачкой III Карахача и имеют, очевидно, близкий возраст [Trifonov et al., 2016]. Предметы из этих слоев (более 900 экз.) оглажены водой в средней или слабой степени, но не имеют сильных повреждений. Они явно не залегали in situ , но и не были транспортированы издалека мощными потоками. Памятник Мурадово, подобно пунктам 1, 2 в Карахаче, интерпретирован как участок местообитания. Судя по тому, что долина ручья около него расширена в виде котловины, а в нижней части разреза есть следы небольшого русла, в период накопления слоев 4–9 люди жили, вероятно, на берегах палеоозера и впадавших в него ручьев [Belyaeva, Lyubin, Trifonov, 2019; Беляева, 2020].

Памятник Куртан I находится в юго-восточной оконечности Лорийской котловины (рис. 1), в подножии горы Сурб-Саркис (Базумский хребет). Карьер заложен на берегу р. Гергер, впадающей в р. Дзо-рагет. В его бортах обнажаются рыхлые отложения (5–20 м), подстилаемые базальтами Джавахетского хребта (K-Ar-дата 2,08 ± 0,10 млн л.н.), потоки которых распространялись по долине Дзорагета и его притокам. Судя по провисанию слоев, карьер вскрыл погребенное ущелье палеоручья [Беляева, Любин, 2013]. Отложения были изучены путем небольших раскопок на трех участках стен карьера, где количество и мощность выделяемых слоев несколько варьируют. Корреляция разрезов позволила составить сводную колонку, включающую семь основных слоев [Trifonov et al., 2016]. Под современной почвой залегают три суглинисто-супесчаные палеопочвы с карбонатными стяжениями (слои 1–3, до 7 м), их аналогом является слой 3 на памятнике Мурадово [Khokhlova et al., 2018; Trifonov et al., 2016]. Слои 1, 2 имеют нормальную полярность, однако в низах второго выявлена смена полярности на обратную, т.е. переход Брюнес–Мату-яма (0,77 млн л.н.). Это означает, что три верхние палеопочвы Куртана I, как, видимо, и слой 3 Мурадово, отлагались в конце раннего – начале среднего плейстоцена. На такой возраст указывают и найденные в них зубы носорога (Stephanorhinus hundsheimensis), а также лопатка южного слона (Archidiskodon ex gr. meridionalis Nesti), извлеченная из аналогичных слоев в близлежащем карьере Куртан II [Trifonov et al., 2016]. В пунктах 1 и 3 Куртана I эти палеопочвы подстилает вулканический пепел (слой 4) с U-Pb-датой 1,432 ± 0,028 млн л.н. Ниже залегает толща туфогенных и пемзовых песков (слои 5, 6, до 8 м). Для ее верхней части получены U-Pb-даты 1,495 ± 0,026 и 1,496 ± 0,021 млн л.н., а также 39Ar-40Ar-дата 1,49 ± ± 0,01 млн л.н. [Presnyakov et al., 2012; Trifonov et al., 2016]. В пункте 3 под слоем 6 выявлена еще одна палеопочва (слой 7, до 25 см), залегающая на базальтах [Khokhlova et al., 2018].

В слоях 1–3, вскрытых ступенчатыми раскопами в пунктах 1 и 2 на бортах карьера Куртан I, найдено более 240 ашельских изделий из местного сырья (риолит, базальт, гальки вулканитов). В слое 5 в пункте 3 обнаружены пока лишь единичные арте факты (от-щепы, пиковидное орудие, скребло), возраст которых, судя по абсолютным датам, ок. 1,5 млн лет (ранний ашель). В еще более древнем слое 7, вскрытом на небольшом участке в пункте 3, найдено только два десятка мелких галечных изделий, напоминающих олдованскую индустрию стоянки Дманиси (Грузия), которая расположена в 30 км к северу. Характеристики нижней палепочвы Куртана I (слой 7) сходны с таковыми близких по возрасту раннеплейстоценовых палеопочв пачки III Карахача, свидетельствующими о субтропическом климате и саванноподобных ландшафтах [Khokhlova et al., 2018]. Подробный анализ педиседиментов и фитолитов из слоев 1–3 Куртана I показал, что в самом конце раннего – начале среднего плейстоцена климат стал более умеренным [Любин и др., 2015; Khokhlova et al., 2018]. Люди, обитавшие здесь, поселились, вероятно, на берегу небольшого озера, возникшего ок. 2 млн л.н. из-за подпруживания палеоручья потоками базальтов [Беляева, 2020].

Карахачская раннеашельская индустрия: специфика и развитие

Сравнительный анализ коллекций изделий, происходящих из разных слоев раннеплейстоценовой пач- ки III Карахача, показал, что в них залегает единая раннеашельская индустрия, основанная на местном каменном сырье (риолит, риодацит), с богатым набором крупных орудий (чопперы, пики, рубила, макро-скребла, макродолота и макроострия) и разнообразным мелким инвентарем (скребла, рубильца, скребки, острия, долота, струги, зубчато-выемчатые и комбинированные орудия). Среди всех найденных в этой пачке изделий (более 3 тыс. экз.) продукты расщепления составляют не более 3 %, однако они включают несколько крупных отщепов, которые считаются одним из основных индикаторов ашеля. Такие сколы были использованы и как заготовки для отдельных крупных орудий (макроскребла, а также два кливера и три рубила). Нуклеусы (20 экз.) демонстрируют примитивное одноплощадочное скалывание. Основная масса крупных и мелких орудий изготовлена из естественных заготовок в виде уплощенных плитчатых обломков разных форм и размеров. Они образовывались из-за растрескивания риолитового и риодацитового сырья, обладающего флюидальной, или слоистой текстурой. Довольно правильные формы многих таких заготовок повлияли на то, что значительная доля орудий карахачской индустрии имеет геометризованные очертания (чопперы, макродолота, отчасти пики и макроскребла, простые скребла и скребки).

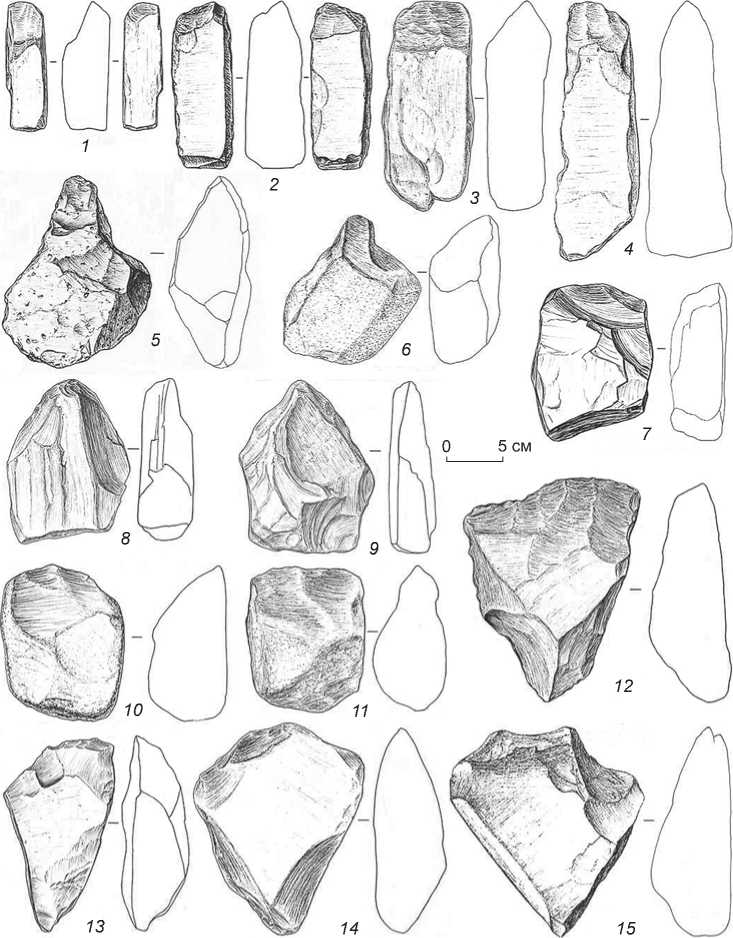

Благодаря наличию очень крупных плиток среди макроорудий (15–30 % всех орудий) немало образцов длиной более 15 см, а некоторые экземпляры даже превышают 20 см. Формы рубил (ок. 60 экз.) очень разнообразны, но почти все эти орудия оформлены частичной двусторонней обработкой и имеют, как правило, пятку, а нередко и обушок. Доминируют чопперы, макроскребла, а также пики, обладающие в основном плоско-выпуклым сечением и очертаниями, которые варьируют от подтреугольных до копьевидных и грушевидных. Следует особо отметить существенную долю пиков с долотовидным лезвием и других долотовидных орудий. К специфическим и, соответственно, индикаторным типам карахачской индустрии можно отнести вееровидные и подпрямоугольные чопперы, рубила в форме «домика», брусковидные долота и струги (рис. 2, 1 , 7–9 , 14 ), а также ножи-топорики [Беляева, 2022, с. 106–107; Belyaeva, Shchelinsky, 2022].

Аналогичная по типам заготовок и набору орудий индустрия (926 экз.) обнаружена в слоях 4–9 памятника Мурадово (рис. 2, 2 , 10 , 15 ). На основе литологостратиграфической корреляции эти слои соотносятся с раннеашельскими слоями Карахача и предположительно должны иметь близкий раннеплейстоценовый возраст [Trifonov et al., 2016]. К той же индустриальной традиции, несмотря на иные разновидности использовавшегося вулканического сырья, большее ко-

Рис. 2. Образцы ашельских орудий, характерных для карахачской индустриальной традиции.

1–4 – брусковидные макродолота; 5 , 6 – грушевидные пики с долотовидным лезвием; 7 , 10 , 11 – подпрямоугольные чопперы; 8 , 9 – рубила в форме «домика»; 12–15 – вееровидные чопперы. 1 , 7–9 , 14 – Карахач; 2 , 10 , 15 – Мурадово; 3 , 5 , 11 – Куртан I; 4 , 6 – Агорак; 12 – Кармир-Ахек; 13 – Аревацаг.

личество сколов-заготовок и отсутствие отдельных типов орудий (рубила в форме «домика», ножи-топорики), принадлежат и более поздние ашельские комплексы из пачки II Карахача, слоя 3 на памятнике Мурадово и трех верхних палеопочв, изученных в карьере Куртан I (рис. 2, 3 , 5 , 11 ). В верхах последних выявлена палеомагнитная инверсия Матуяма–Брю-нес (0,77 млн л.н.), что маркирует переход к среднему плейстоцену. Следовательно, карахачская традиция (рис. 2) продолжала развиваться в Лорийской котловине вплоть до начала среднего ашеля [Беляева, 2022, с. 127].

Распространение носителей карахачской раннеашельской традиции в Лорийской котловине и сопредельных районах Закавказского нагорья

Памятники Карахач и Мурадово находятся на юго-западе Лорийской котловины, а Куртан I – в ее юго-восточной оконечности, на расстоянии более 30 км друг от друга. В последние годы благодаря интенсивным разведкам в разных районах этой котловины и на прилегающих к ней территориях были открыты еще 28 пунктов (см. рис. 1) с изделиями, которые имеют сходство с карахачской раннеашельской индустрией. Большая их часть представляет собой местонахождения с поверхностным залеганием артефактов. На многих из них находки единичны, однако в таких пунктах, как Аревацаг, Привольное-1, -2 и Лернаовит, собрано 15–20 изделий. В пункте Аревацаг находки были рассеяны на борту висячей долины палеоручья, бывшего ранее притоком р. Дзорагет. Коллекция включает характерные для карахачской раннеашельской индустрии пики, рубила и чопперы, в т.ч. один вееровидный (см. рис. 2, 13) и три подпрямоугольных, а также крупные сколы. Один из этих сколов оформлен как кливер. На склонах террасы у с. Привольного найдены пики с долотовидным концом, подпрямоугольные чопперы и брусковидные долота. В пункте Лернаовит артефакты также были собраны на террасе палеоручья и включали аналогичные макроорудия.

Наибольший интерес, однако, представляют девять новых пунктов со стратифицированным залеганием находок (см. рис. 1). Они были выявлены как в Лорийской котловине, так и на примыкающем к ней с востока участке левобережья долины р. Дебед. Пункт Лернаовит-карьер находится неподалеку от местонахождения Лернаовит. В этом карьере вскрыты отложения, аналогичные куртанским палеопочвам, что предполагает вторую половину раннего плейстоцена и начало среднего. Находки пока единичны, но среди них имеется грушевидный пик с долотовидным концом, имеющий аналоги в коллекциях Карахача, Куртана I и Агорака (см. рис. 2, 5 , 6 ). Чрезвычайно интересен памятник Ягдан в ущелье одного из левобережных притоков р. Дзорагет. Несколько изделий (одноплощадочный нуклеус, сколы, рубило – частичный бифас, подпрямоугольный чоппер, макроскребло, пики), принадлежащих, судя по их облику, к карахачской традиции, найдены в палеопочвах, которые были перекрыты базальтовым потоком, а затем обнажились в борту ручья по мере его врезания. Возраст потока может составлять ок. 2 млн лет, по скольку именно так датированы покровные базальты в карьере Куртан I в 5 км к югу от Ягдана. Хотя подобный возраст еще надо подтвердить прямым датированием ягданских базальтов, памятник позволяет предположить, что карахачская ранне-ашельская индустрия могла появиться на севере Закавказского нагорья не 1,85 млн л.н., как это следует из установленного возрастного диапазона Караха-ча, а несколько ранее [Беляева, 2022, с. 128]. Пункт Агорак (см. рис. 1) расположен рядом с Ягданом, в долине соседнего ручья, прорезавшего толщу отложений пролювиального генезиса. Находки (16 экз.) включают присущие карахачской раннеашельской индустрии пики, в т.ч. долотовидные (см. рис. 2, 6 ), брусковидные долота (см. рис. 2, 4 ) и струги, а также подпрямоугольные чопперы. Пункт Кармир-Ахек

(см. рис. 1) находится в юго-восточной оконечности Лорийской котловины, неподалеку от борта каньона р. Дзорагет. Отложения, подстилаемые базальтами, представляют собой щебнистые супеси с горизонтами цементации и прослоями типа педоседиментов. Найдено всего семь орудий, но они включают характерные для карахачской индустрии формы пиков и чопперов (см. рис. 2, 12 ).

На правобережье р. Дзорагет в 2022 г. выявлен перспективный памятник близ карьера Куртан II, который расположен примерно в 2 км к востоку от описанного выше карьера Куртан I (см. рис. 1). В последнем, как говорилось, палеопочвы с ашельской индустрией, отражающей позднюю стадию карахач-ской традиции, подстилает пемзовый песок с датой ок. 1,5 млн л.н., а ниже обнажается базальтовый поток возрастом ок. 2 млн лет [Там же, с. 86]. Отмечалось также, что в одном из пунктов этого карьера под пемзовым песком залегала тонкая, но хорошо выраженная палеопочва, сформировавшаяся прямо на базальте [Khokhlova et al., 2018]. Сходная стратиграфия выявлена и в карьере Куртан II. Рядом с этим карьером в борту дорожной выемки был зачищен тот же пемзовый песок, а под ним две палеопочвы, причем мощность нижней и подстилающие ее отложения пока не установлены. В нижней из видимых палеопочв найдено пять ашельских изделий, которые с учетом возраста песка должны быть древнее 1,5 млн л.н. Среди них очень крупный пик и два подпрямоугольных чоппера, позволяющие говорить о карахачской традиции.

За пределами восточной границы Лорийской котловины, на левобережье долины р. Дебед, обрамленном склонами Сомхетского хребта, установлены еще четыре пункта со стратифицированным залеганием ашельских изделий (см. рис. 1). В пункте Ардви карьером вскрыта пяти-шестиметровая толща щебнистых отложений с прослоями пепла и палеопочвами. Среди десятка слабоокатанных находок встречены два характерных для карахачской индустрии брусковидных струга. Еще три пункта находятся близ с. Агви. Первый из них представляет собой обнажение террасы небольшого ручья, впадающего в р. Дебед. Отложения здесь аналогичны тем, что вскрыты в Агораке. В этом пункте (Агви-терраса) найдены пока только два слегка окатанных орудия – макроструг и макродолото, но они явно указывают на карахачскую традицию. В следующем пункте (Агви-карьер) дорожная выемка подрезала нижнюю часть склона Сомхетского хребта, вскрыв щебнистые супеси с прослоями палеопочв. В них найдено около десятка изделий, также включающих характерные формы карахачской индустрии (пики с долотовидным концом, подпрямоугольные чопперы, макроструги). К северу от этого пункта в борту ручья, впадающего в р. Дебед, под базальта- ми зафиксировано обнажение галечно-гравийных отложений (пункт Агви-каньон). Из них было извлечено несколько слабоокатанных изделий раннеашельского облика, в т.ч. крупное макродолото, которое является аналогом орудий такого типа, найденных на памятниках карахачской традиции. Как и в Куртане I и Ягдане, эти покровные базальты должны иметь возраст ок. 2 млн лет, что подкрепляет гипотезу о столь раннем появлении раннеашельских людей на севере Закавказского нагорья.

Следует упомянуть еще два местонахождения с подобными изделиями. Они выявлены в Ширак-ской котловине, соседствующей с Лорийской с запада (см. рис. 1). В пункте Джрадзор находки происходят из отложений, близких по возрасту пачке III Караха-ча (эпизод Олдувай [Shalaeva et al., 2019; Беляева, 2022, с. 128]), а в пункте Агворик – из несколько более ранних слоев, которые, судя по палеомагнитным данным, формировались еще до эпизода Олдувай [Ожерельев и др., 2020]. Эти местонахождения удалены от наиболее восточных памятников карахачской раннеашельской традиции на расстояние 70–80 км по прямой.

Заключение

На сегодня установлено, что изделия, характерные для карахачской раннеашельской индустрии, встречаются в большом количестве пунктов в разных районах Лорийской котловины и на соседних территориях Закавказского нагорья. Открытие всех упомянутых памятников позволяет ныне не только судить о возрастном диапазоне карахачской индустрии (середина раннего – начало среднего плейстоцена), но и констатировать довольно широкое распространение носителей этой ашельской традиции в северной части Закавказского нагорья, что объяснимо, как представляется, чрезвычайно благоприятными природными условиями региона в раннем плейстоцене (низкий рельеф, субтропический климат, преобладание саванновых ландшафтов), а также обилием источников вулканиче ского сырья, обеспечивавшего развитие ашельских технологий и массовое производство макроорудий [Любин и др., 2015; Trifonov et al., 2016; Беляева, 2020].

Отмеченные особенности карахачской ашель-ской традиции в значительной мере обусловлены, по-видимому, влиянием местной сырьевой базы. В то же время некоторые орудия, напоминающие карахач-ские раннеашельские (пики с долотовидным концом, брусковидные долота и др.), были найдены в отложениях близкого или даже более раннего возраста в соседствующих с Закавказским нагорьем районах Армянского нагорья [Ожерельев и др., 2020]. Можно предположить, что истоки рассматриваемой ашель-ской традиции находятся в этих горных областях, где создатели неких более архаичных индустрий олдо-ванского типа не позднее середины раннего плейстоцена стали осваивать крупноразмерное вулканическое сырье, способствовавшее переходу к ашелю. Следующий этап заселения Закавказского нагорья носителями ашельских традиций соответствует уже второй половине среднего плейстоцена, т.е. отделен от рассматриваемого огромным хронологическим интервалом. В это время в исследуемой области существовали позднеашельские индустрии с развитыми леваллуаз-скими технологиями и преимущественным оформлением рубил на крупных отщепах-заготовках. Облик данных индустрий не позволяет говорить об их непосредственной связи с карахачской традицией [Беляева, 2022, с. 138].

Работа выполнена в рамках плановой темы «Заселение Кавказского региона в раннем палеолите: палеоэкологическая динамика, природные ресурсы и каменные индустрии» (НИР ИИМК РАН «Древнейшие обитатели России и сопредельных стран: пути и время расселения, эволюция культуры и общества, адаптация к природной среде», руководитель С.А. Васильев).

Список литературы Заселение севера Закавказского нагорья в раннем - среднем ашеле

- Беляева Е.В. Динамика природной среды и условия обитания раннепалеолитических людей на Закавказ ском нагорье в раннем и среднем плейстоцене // Раннепалеолитические памятники и природная среда Кавказа и сопредельных территорий в раннем – среднем плейстоцене. – СПб.: Петербург. востоковедение, 2020. – С. 25–40.

- Беляева Е.В. Ашельские памятники Закавказского нагорья. – СПб.: Петербург. востоковедение, 2022. – 276 с.

- Беляева Е.В., Любин В.П. Ашельские памятники Северной Армении // Фундаментальные проблемы археологии, антропологии и этнографии Евразии: К 70-летию академика А.П. Деревянко. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. – С. 37–52.

- Беляева Е.В., Любин В.П. Новый взгляд на развитие ашеля на Кавказе // Проблемы археологии камня: сб. ст. к 70-летию В.И. Беляевой. – СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2014. – С. 189–214.

- Беляева Е.В., Любин В.П. Новые данные о первоначальном заселении Южного Кавказа: (Результаты работ Армяно-Российской экспедиции, 2003–2018 гг.) // Прошлое человечества в трудах петербургских археологов на рубеже тысячелетий: (К 100-летию создания российской академической археологии). – СПб.: Петербург. востоковедение, 2019. – С. 18–26.

- Любин В.П., Беляева Е.В., Трифонов В.Г., Симакова А.Н., Ожерельев Д.В., Хохлова О.С., Носова А.А., Сазонова Л.В., Колесниченко А.А., Гольева А.А., Трихунков Я.И., Тесаков А.С., Бачманов Д.М., Шалаева Е.А., Фролов П.Д. Динамика природной среды и формирование древнейших раннепалеолитических культур Юго-Западной Азии // Естественнонаучные методы исследований и парадигма современной археологии: мат-лы Всерос. науч. конф. Москва, 8–11 дек. 2015 г. – М.: Языки славян. культуры, 2015. – С. 45–49.

- Ожерельев Д.В., Трифонов В.Г., Челик Х., Трихунков Я.И. Новые свидетельства раннего палеолита в горных системах Восточной Анатолии и Малого Кавказа // Зап. ИИМК РАН. – 2020. – № 22. – С. 99–127.

- Реймерс Н.Ф. Основные биологические понятия и термины – М.: Просвещение, 1988. – 319 с.

- Belyaeva E.V., Lyubin V.P., Trifonov V.G. Decouverte des sites Paleolithique inferieur au Nord de l’Armenie // L’Anthropologie. – 2019. – Vol. 123. – P. 257–275.

- Belyaeva E.V., Shchelinsky V.E. The birth of the Acheulian techno-complex in the Caucasus region // L’Anthropologie. – 2022. – Vol. 126. – Art. 102973.

- Beyene Y., Katoh Sh., Wolde Gabriel G., Harte W.K., Utof K., Sudo M., Kondo M., Hyodo M., Renne P.R., Suwa G., Asfaw B. The characteristics and chronology of the earliest Acheulean at Konso, Ethiopia // Proceedings of the National Academy of Sciences. – 2013. – Vol. 110, iss. 5. – P. 1584–1591.

- Clark J.D. The prehistory of Africa. – N. Y.; Wash.: Praeger Publishers Inc., 1970. – 302 р.

- Clark J.D., Schick K.D. Acheulean archeology of the western Middle Awash // The Acheulean and the Plio-Pleistocene Deposits of the Middle Awash Valley Ethiopia. – Tervuren: Musée Royal de l’Afrique Centrale, 2000. – P. 123–137. – (Annales: Géologiques Sciences; vol. 104).

- Diez-Martin F., Sanchez Yustos P., Uribelarrea D., Baquedano E., Mark D.F., Mabulla A., Fraile C., Duque J., Diaz I., Pérez-González A., Yravedra J., Egeland Ch.P., Organista E., Dominguez-Rodrigo M. The origin of the Acheulian: the 1.7 million-years-old site of FLK West, Olduvai Gorge, Tanzania // Scientifi c reports. – 2015. – Vol. 5. – P. 17–38.

- Galotti R., Mussi M. The emergence of the Acheulian in East Africa: historical perspectives and current issues // The Emergence of Acheulian in East Africa and Beyond. – Cham: Springer, 2018. – P. 1–12.

- Khokhlova O.S., Sedov S.N., Khokhlov A.A., Belyaeva E.V., Lyubin V.P. Signs of pedogenesis in the Early Pleistocene sediments containing tools of early hominins in the Northern Armenia and paleoclimatic reconstruction // Quat. Int. – 2018. – Vol. 469. – P. 68–84.

- Presnyakov S.L., Belyaeva E.V., Lyubin V.P., Radionov N.V., Antonov A.V., Saltykova A.K., Berezhnaya N.G., Sergeev S.A. Age of the earliest Paleolithic sites in the northern part of the Armenian Highland by SHRIMP-II U-Pb geochronology of zircons from volcanic ashes // Gondwana Research. – 2012. –Vol. 21. – P. 928–938.

- Semaw S., Rogers M., Stout D. The Oldowan–Acheulian transition: Is there a «Developed Oldowan» artifact tradition // Sourcebook of Paleolithic Transitions / eds. M. Camps, M. Chauhan. – N. Y.: Springer, 2009. – P. 173–192.

- Shalaeva E.A., Trifonov V.G., Lebedev V.A., Simakova A.N., Avagyan A.V., Sahakyan L.H., Arakelyan D.G., Sokolov S.A., Bachmanov D.M., Kolesnichenko A.A., Latyshev A.V., Belyaeva E.V., Lyubin V.P., Frolov P.D., Tesakov A.S., Sychevskaya E.K., Kovalyova G.V., Martirosyan M., Khisamutdinova A.I. Quaternary geology and origin of the Shirak Basin, NW Armenia // Quat. Int. – 2019. – Vol. 509. – P. 41–61.

- Trifonov V.G., Lyubin V.P., Belyaeva E.V., Lebedev V.A., Trikhunkov Ya.I., Tesakov A.S., Simakova A.N., Veselovsky R.V., Latyshev A.V., Presnyakov S.L., Ivanova T.P., Ozhereliev D.V., Bachmanov D.M., Lyapunov S.M. Stratigraphic and tectonic settings of Early Paleolithic of North-West Armenia // Quat. Int. – 2016. – Vol. 420. – P. 178–198.