Защитные функции культуры: сравнительный анализ статики традиционной архитектуры и динамики русского кулачного боя

Автор: Куц Владимир Анатольевич

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Ценностный опыт

Статья в выпуске: 1 (30), 2014 года.

Бесплатный доступ

Защитные функции культуры, знак, русская изба, русский кулачный бой, традиционная архитектура

Короткий адрес: https://sciup.org/14031691

IDR: 14031691 | УДК: 008

Текст статьи Защитные функции культуры: сравнительный анализ статики традиционной архитектуры и динамики русского кулачного боя

Защитные функции культуры. Любым типам систем присущи защитные функции. По мере усложнения живых систем защита увеличивается в пространстве и времени. Защитный слой живой клетки – оболочка, защищающая объем, занятый клеткой. Растение защищает объем, превосходящий объем его самого, например, путем распыления пахучих веществ, подавления растений других видов. Животные защищают территорию обитания и свое потомство. Человек создал особую среду – культуру, которую также можно рассматривать как искусственную защитную оболочку.

Сосредоточим свое внимание на анализе защитной функции культуры. Ее значимость оценивается по-разному. Например, в [5] она признана первой универсальной функцией культуры, а в [14] защитная функция объединена с адаптивной. Однако есть основания полагать, что адаптивная и защитная функции культуры различны и их не стоит объединять. Адаптация – это процесс приспособления, например, социальная адаптация – это процесс приспособления человека к меняющейся социальной среде. Понятие «защита» включает в себя и действие (процесс), и способ, и средство. В пределе защитное действие уничтожает угрозу, чего не может быть при адаптации. Анализ культурологической литературы показал, что исследования защитных функций культуры, несмотря на их крайнюю важность, находятся в современности на начальной стадии [6, 7]. Поэтому исследования по этой теме актуальны.

Представляется, что наиболее результативным будет такой вид исследования, в котором анализ конкретных феноменов культуры с точки зрения воплощения в них функций защиты ведется параллельно с обобщением. Предложим два таких феномена – архитектуру и кулачный бой. Предварительно заметим также, что, имея дело с различными по своей природе феноменами, нам никуда не уйти от поиска структурных аналогий, что и позволит в результате предположить – мы имеем дело с одной и той же защитной функцией культуры.

В архитектуре в овеществленном виде можно найти качества, незаметные в других видах искусства. В архитектуре они зримы, наглядны, выпуклы, очевидны. В системе традиционной самозащиты – русском кулачном бою – они также могут быть выражены визуально через пластику движений и их характер. Поэтому их совместный анализ представляется перспективным.

Несмотря на то что русский кулачный бой и традиционная архитектура являются компонентами традиционной культуры, их научные исследования в основном выполнены в различных дисциплинах. Для получения нового знания необходимо междисциплинарное исследование, возникающее при анализе слабо пересекающихся областей знаний. Подход к решению таких задач в культурологии дан, например, в [11] .

Цель данной статьи – анализ защитных функций культуры русского кулачного боя и традиционной архитектуры, а также доказательство существенного совпадения их принципов строения и основных идей, транслируемых ими.

Защитные функции жилища. Защитные функции крестьянской избы можно разделить на бытовые (утилитарные, прагматические), относящиеся к овеществлен-

Общество

ному, материальному миру, и семиотические (знаковые, идейные), относящиеся к духовному миру. Первые чаще называют функциями жизнедеятельности, которые определяются материалом постройки, толщиной стен, способом соединения венцов и т.д. Они, как правило, индивидуальны для каждого компонента национальной культуры. Вторые, семиотические, преиму- щественно едины, инвариантны для всех компонентов национальной культуры. Покажем единство таких инвариантов в традиционной архитектуре и традиционной системе самозащиты – в русском кулачном бою. Сразу отметим биологические, зоологические и антропологические [12] черты традиционной архитектуры. Дом, по народным поверьям, – это живое существо.

Дом-дерево. На месте будущего сруба, в «центре» мира, устанавливалось деревце, имеющее ритуальную связь с «мировым деревом»: например, березка или рябинка – за ее крестообразную форму листьев. Прорастание горошины или боба из подпола до неба – это также образ мирового древа. Дерево на Руси – это символ человека. Береза, ель, рябина – символ женщины, дуб – символ мужчины. Образ человека-дерева для Руси более характерен, чем образ человека-животного. Люди-животные – это чаще всего либо заколдованные злыми силами, либо оборотни. Люди-деревья – результат «естественного», доброго превращения.

Все древнее на Руси связано с деревом. Это древние храмы и древние иконы, соха и лапти, оглобля и дуга, трехгранно-выем-чатая резьба и лубок, хохлома и городецкая роспись. Древо/древность, древний/де-ревянный – фонетически и семантически близкие слова. Древнее зодчество можно перевести, как деревянное зодчество. Оценивая роль дерева, К. Мошиньский пришел к выводу, что славяне до последнего времени жили в «деревянном веке». Деревянное зодчество располагает к повышенной динамике формы. Каждое поколение должно построить себе дом. Поэтому каждое поколение имело возможность самовы- разиться в строительстве из живого материала – дерева.

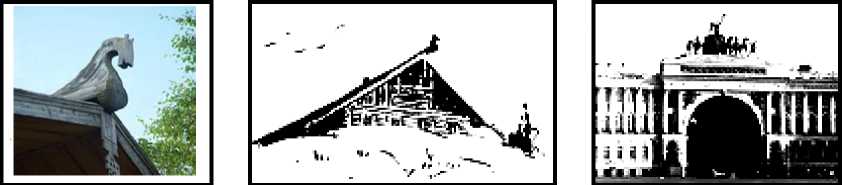

Дом-конь (птица). «На щель, образуемую сходящимися наверху тесинами обоих скатов, насаживалось сверху толстое бревно с угловатым желобом снизу; это охлупень, шелом. Переднюю, комлевую часть охлупня, часто обтесывали в виде коня или птицы», – отмечено в [3, с. 106]. В обряде конь и человек функционально заменяют друг друга. Жених без коня – не жених. Конь постоянный спутник героя в сказках, былинах и эпосе.

По русским поверьям, новый дом всегда строится на чью-нибудь голову. «В 1953 г. новгородской археологической экспедицией ИИМК были обнаружены конские черепа в основании целого ряда срубов, датируемых Х–ХIV вв.», – отмечено в сообщении [13]. Конь вошел в человеческую культуру не более трех тысячелетий назад, поэтому образ дома-птицы более архаичный. Птичья тематика принизывает традиционный дом насквозь: утка – в комле охлупня, сороки – деревянные шипы для крепления кровли, курицы – стропила, на нижний крюк которых вешался желоб, воронцы – широкие толстые доски вдоль и поперек всей избы от печи и голбца до стены.

Дом-человек. Названия частей дома совпадают с названиями частей человеческого тела. Лобяк, лбище, залобник – название фронтона из бревен у великоруссов; чело – у белорусов; причелина – дощатая прибоина вверху дверей и ворот; затылье – задний фасад; череповой венец – верхний венец из более толстых бревен; усы – затесанные концы верхнего бревна сруба; уши – выемки в стропилах, окно и око – близкие по звучанию и по смыслу слова.

Первое учреждение, в которое попадает русский ребенок, – родильный дом ( дом-человек ), второе - ясли (ясли - кормушка для скота, явная связь с животным миром, дом-конь ), третье – детский сад (связь с растительным миром, дом-дерево ). Налицо три метаморфозы, три стадии становления дома.

Terra Humana ¹ 1’2014

Охлупень

Дом-птица, дом-конь

Конная шестерка

Рис. 1. Конек (утка) на крышах изб и конная шестерка на крыше классического здания.

Идеи движения, полета. Конек или птица на крыше – это стремление к полету, к высоте. Изба запряжена, и конь или птица уносят ее ввысь. Конек на крыше – это прообраз коней на фасадах классических зданий. «Возраст» останков древних изб на тысячелетия превышает «возраст» классических зданий.

Традиционная изба, как образ взлетающей птицы (вздыбленного коня), – это символ вечного или «очарованного странника», русского человека.

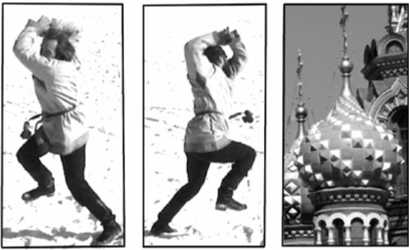

Идея полета, идея устремленности вверх, идея вертикальности имеет свое воплощение и в русском кулачном бою.

Руки кулачного бойца подобны крыльям, он постоянно стремится вверх, в небо. Особенность русского кулачного боя – это ярко выраженное перемещение по вертикали, но не в смысле прыжков, а в смысле устремленности вверх в каждом движении. Пластика русского кулачного боя, перенесенная в русскую архитектуру, не застывает в неподвижности, а трансформируется в знаки, символы, образы движения. Птица, отображающая идею полета, идею самого быстрого и наглядного для того времени движения, является квинтэссенцией этих символов. Данные параллели позволяют сделать вывод о наличии динамической антропоморфности русской архитектуры, дополняющей ее статическую антропоморфность.

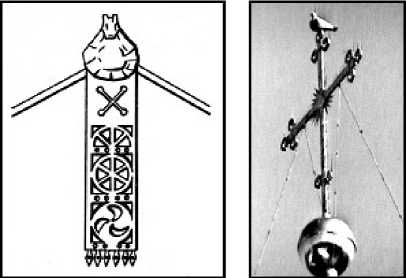

Идея связи с высшим миром. Тема «дом-птица», «дом-конь» не обходит и церковную архитектуру, достигая в ней наибольшей выразительности. Как высшей точкой на крыше традиционного дома является ох-лупень с конем или птицей, так на кресте древнего христианского храма России – собора Святой Софии в Новгороде – находится голубь – один из символов Святого Духа.

Идея полета в крестьянской избе возвышается до идеи связи с Богом в христианском храме. Голубь – Святой Дух – сидит на кресте. Птица-конь над традиционной крестьянской избой всегда располагалась над «полотенцем» – доской, на которой был вырезан громовой знак – ромашка с шестью лепестками.

Громовой знак является таким же символом дохристианской религии, как крест – христианской. Образована устойчивая пара: птица + религиозный символ. Эта пара венчает архитектурное сооружение. Итак, налицо совпадение структур традиционной символики в бытовой и церковной архитектуре.

Знак в традиционном обществе выполняет защитную функцию, препятствует действию разрушительных сил. Скаты кровли (крылья птицы) в традиционной крестьянской избе

Рис. 2. Полет, устремленность вверх в ударе «хлест».

расположены над «громовым знаком», они прикрывают его сверху, охраняют, защищают , включают в пространство дома. Защита кровлей символа религии – «громового знака», быть может, отображает защиту самой религии, выше которой расположена только утка, олицетворяющая высшие силы.

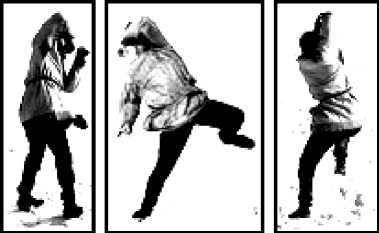

Идеи защищенности: покрытости, ого-роженности. « Крыша», «крыло» – это слова, отображающие идеи не только полета, но и покрытости, защищенности. В книге [2, с. 177] отмечается «…особое отношение восточных славян к идее покрытости-не-покрытости, причем все то, что покрыто и имеет верхний предел, оценивалось положительно, непокрытое – отрицательно».

В русском кулачном бою руки постоянно взлетают выше головы – это образ и крыльев, и крыши дома [9, с. 137–138; 10, с. 268–269]. Крыша в традиционном доме двухскатная. В традиционной пластике плечо и предплечье также образуют два «ската», острие локтя – «охлупень».

Основная функция такой динамической конструкции – защита головы. В традиционном жилище крыша дома защищает от

Общество

Утка над «громовым» Голубь – Святой знаком Дух – над крестом

Рис. 3. «Птицы» – высшие точки зданий.

Рис. 4. Защита головы в бою и крыша русской избы – два крыла птицы.

торая, сгибаясь в кистевом суставе, оплетает запястье противника. На-пряженной,закре-пощенной рукой «оплетения» не выполнить, как не сплести плетень из сухих ломких прутьев. Гибкость всего тела вообще и руки в частности – вот главная стихий всю семью. Руки-крылья в бою не только защищают, но и наносят удары, бьют. Даже лебедь «бьет крылом и в море топит».

Шапка также выражает не только идею покрытости, защищенности головы, но и идею атаки. Колпак на голове бога-громо-вика – это туча, извергающая молнии [1]. «Шапками закидаем» – идея подавляющего преимущества. Бросить шапку наземь означало в традиции биться на смерть, биться без защиты. Подбрасывание шапки вверх – это выражение радости, символ безопасности, победы. Итак, крыша, шапка и постоянно взлетающие выше головы руки – образы упорядоченности, защищенности и в архитектуре, и в одежде, и в бою.

Ограда (частокол, забор, изгородь) или плетень – это отделение жилья от нежилого пространства, это наиболее удаленная от человека часть жилища, это первый уровень защиты.

Плетень можно соотнести с «оплетени-ем» в боевой технике [8, с. 88–90]. Раскрепощенная рука встречает удар предмета (ножа, палки) и руки противника и, сгибаясь в кистевом суставе, оплетает ее, образуя очень надежный захват. «Оплетение» – это образование треугольника, самой «строительной» геометрической фигуры. Две стороны его – это атакующая рука и зажатый в ней предмет, третья – рука защищающегося, ко- предпосылка к освоению техники боевых «оплетений».

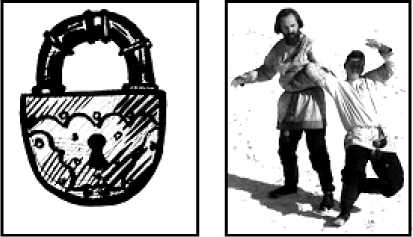

Двери и окна – наиболее уязвимые части дома, поэтому они особенно укреплялись и защищались, и не только замками, засовами, запорами и ставнями, но и сакральными знаками. Над дверью вешалась подкова – опять связь с конем.

Под порогом нередко хоронили мертворожденных и умерших без крещения детей. За (или под) порогом начинался не просто иной мир, а мир мертвых, мир предков. Итак, верхняя дверная перекладина и порог образовывали еще одну защитную вертикаль. Само слово «дверь» имеет связь с вращением – основным принципом движения в русском кулачном бою [4]. Вращалась дверь, как и человек, на пятке, а не на петлях.

Один из вариантов защиты в боевой технике – это замок. Замок висит на двери – это уже дом-тело. Замок в боевой технике – это также треугольник, образованный согнутой в локте рукой, плотно прижатой к туловищу. Замыкание руки противника и замыкание замка – единый функциональный процесс. В кулачном бою используется и термин «ключ». Изогнутая в запястье рука даже внешне напоминает ключ: предплечье – трубку, кисть – бородку. Для того чтобы отомкнуть замок, необходимо повер-

Terra Humana ¹ 1’2014

Рис. 5. Плетение в оградах, защищающих жилое пространство, и «оплетение» в русском кулачном бою.

Рис. 6. Замок для дверей и «замок» в технике самозащиты.

нуть в нем ключ. Для того чтобы освободится от замка в борьбе, также необходимо извернуться – рука вывертывается, выворачивается из замка. «Ключ сильнее замка».

«Энергетика» дома и боя. В древнерусском пещь («ч» появилось не так уж давно) – это и печь, и пещера. Поэтому печь (пещь) – это не часть дома, это весь дом. И человек древности – пещерный, а человек русской традиции, его наследник – это человек печной. Первые христианские центры на Руси – Киево-Печерская лавра, Псково-Печерский монастырь. Пещера – это первая церковь, первый храм, первое кладбище и первый дом одновременно. В пещере родился и в пещере воскрес Иисус Христос. Форма устьица русской печки напоминает вход в пещеру. Верхняя часть устьица так и называется – свод.

Печь в традиции, так же как и дом, очеловечивается, одушевляется: чело, щеки, ноги, плечи – обозначение частей печи. «Печь нам мать родная». Печь соединяет три уровня дома по вертикали: подпол, сруб и крышу. Печь – основной вертикальный энергетический канал избы. Тепло идет снизу вверх, из центра к стенам.

Энергетическая основа русского танца и русского кулачного боя – притоп. Он обеспечивает постоянный приток энергии своему телу. Печка защищает и сказочных сестрицу с братцем, и эпических богатырей («Илья Муромец и Идолище»):

…и кинул нож в Илью, Илью Муромца.

Тут-то Илье не к суду пришло: увернулся он за печку муравленну, а нож то улетел во стоечку, а стоечка улетела в задний тын, а задний тын весь порассыпался.

Тут-то выходит Илья, Илья Муромец из-за печки, печки муравленной...”

Основа боевой энергетики традиции – это движение туловища после притопа-удара ногой в землю. Туловище участвует в передаче вертикально распространяющейся после притопа ногой в землю энергии. Мышцы туловища являются усилителями энергетических импульсов, идущих от ног, от земли, и преобразователями ее во вращательное (относительно вертикали) движение. Движения конечностей рук и ног в боевой традиции – инерционные, вращательные, примерно такие, как при косьбе. Мышцы, удаленные от туловища, почти не напрягаются – все время расслаблены, все время отдыхают, все время «ждут» очередной порции кинетической энергии и почти не растрачивают свою химическую. Такой способ передвижения и работы мышц является наиболее энергетически выгодным.

Экономия энергии – основной принцип традиции. Топка по-черному (без трубы) и наиболее древняя, и наиболее энергетически выгодная. Несколько поленьев в сутки обеспечивали приемлемую температуру в избе даже в январскую стужу. Долговечность таких строений была чуть ли не вдвое больше, чем при топке по-белому: бревна покрывались защитным слоем копоти, поэтому не гнили и в них не заводились жучки.

вертикаль. Вертикальные движения – это один из основных принципов русского кулачного боя. Основной тип вращения в кулачном бою – это вращение вокруг вертикальной оси. Вместе они порождают движение по спирали. В русской архитектуре ось почти всех спиралевидных тел вертикальна.

треугольник, строение и трехчлен-ность. В кулачном бою трехчленность основана на движениях, выполняемых сле- дующими частями тела: туловище, плечо (бедро), предплечье (голень). Происходит последовательное разложение и сложение частей тела, они ритмически раскладываются и складываются. В.И. Даль пишет, что «ловкий – складный в движениях». Стихи, песни, сказки именно складывают. «Складно» – синоним «хорошо».

Рис. 7. Спиралевидные движения в кулачном бою и спирали в куполах храмов.

Общество

Треугольник – единственная жесткая плоская геометрическая фигура. Строить – это соединять жестко, крепко. Строительство, стройка – это соединение по три. Лучшее время для ритуального начала (или продолжения) строительства – Троица: «Без Троицы дом не строится ».

Треугольник чаще проявляется в вертикальной плоскости. Первожилища в проекции, как правило, имели вид треугольника – в объеме являлись конусами или пирамидами. В нашем понимании они состояли только из крыши. В полном смысле стр- оится только крыша – она наиболее приближена к треугольной форме. Архитектурным термином, содержащим «стр» является стропило, опора крыши-треугольника. В современной архитектуре треугольник – редкий гость, современные здания чаще имеют плоские крыши.

Треугольник – некий компромисс между вертикалью и горизонталью, между жилищем и нежилищем, между освоенным, стр уктурированным, упорядоченным про стр анством и неосвоенным, хаотическим.

Примером могут служить традиционные изгороди, состоящие из связанных в треугольники жердей. Современность использует такую же конструкцию для разделения, но уже не между человеком и природой, а между людьми – противотанковый еж.

Везде, где минимумом средств необходимо достичь максимума прочности и устойчивости, используется треугольник. Треугольник – это один из символов человека. Из треугольников образованы основные защитные знаки: громовой знак и звезда Давида.

Строить – это преобразовывать, упорядочивать. Строителем и сыном плотника был Христос. «Плотник» и «плоть» – слова одного корня, поэтому по-русски Бог во плоти имеет дополнительный смысл Бог-плотник, Бог-строитель, Бог-созидатель, Бог-соединитель .

Анализ защитных функций традиционной архитектуры и русского кулачного боя позволяет зафиксировать в каждом из феноменов динамические и статические составляющие, что позволяет предположить, что и защитные функции культуры в целом также обладают статическими и динамическими компонентами. Традиционная архитектура, реализуя защитную функцию культуры, транслирует идеи защищенности, покрытости, сплоченности, полета, устремленности к верху. Основные принципы русского кулачного боя (симметрия движений, экономия энергии, спиральный характер движений, трехчлен-ность) находят аналогии в традиционной архитектуре через знаки, выполняющие защитные функции.

Terra Humana ¹ 1’2014

Список литературы Защитные функции культуры: сравнительный анализ статики традиционной архитектуры и динамики русского кулачного боя

- Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. -Т. 1. -М., 1865. -803 с.; Т. 3. -1869. -843 с.

- Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. -Л.: Наука, 1983. -191 с.

- Бломквист Е.Э. Крестьянские постройки русских, украинцев и белорусов.//Восточнославянский этнографический сборник. -М., 1956. -C. 131-134.

- Грунтовский А.В. Русский кулачный бой. История, этнография, техника. -СПб.: Санкт-Петербургское общество любителей кулачного боя, 1993. -212 с.

- Кравченко А.И. Культурология: Учеб. пос. для вузов. 3-е. изд. -М: Академический проект, 2002. -496 с.

- Куц В.А. Защитные стратегии в культуре: байесовский метод оптимизации (на примере кулачного боя)//Общество. Среда. Развитие. -2013, № 1. -С. 86-91.

- Куц В.А. Защитные функции в системе культуры: оптимальная стратегия снижения риска на основе байесовского подхода//Общество. Среда. Развитие. -2012, № 4. -С. 84-88.

- Куц В.А. Русский кулачный бой. Традиционная и современная культура самозащиты. Связки. Защита. Оружие. -СПб.: Астер-Пресс, 2011. -296 с.

- Куц В.А. Русский кулачный бой. Традиционная и современная культура самозащиты. Удары. -СПб.: Астер-Пресс, 2011. -319 с.

- Куц В.А. Самозащита культуры. -М.: Народное образование, 2005. -304 с.

- Мосолова Л.М. Междисциплинарность как ключевая проблема инновационной образовательной программы//Вестник Герценовского университета. -2008, № 2. -С. 16-18.

- Никифорова Л.В. Архитектура в антропологическом измерении//Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. Т. 5. -2005, № 10. -С. 309-319.

- Седов В.В. К вопросу о жертвоприношениях в древнем Новгороде//Краткие сообщения ИИМК. -1957, вып. 68. -С. 20-29.

- Соколов Э.В. Понятие, сущность и основные функции культуры. -Л.: ЛГИК им. Крупской, 1989. -83 с.