Зависимость отношения [NO+] / [O2+] в слое Е ионосферы от солнечной активности

Автор: Гивишвили Г.В., Лещенко Л.Н.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 14, 2009 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается связь отношения концентраций ионов [NO+]/[O2+] в среднеширотной области Е с солнечной активностью. В эмпирической модели ионосферы IRI отсутствуют указания на наличие такой связи. Тем не менее, показано, что вопреки модельным представлениям в действительности на высотах нижней термосферы наблюдается сильная зависимость [NO+]/[O2+] от индекса солнечной активности F10.7. Обсуждаются возможные причины несоответствия модели данным измерений.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103382

IDR: 142103382 | УДК: 551.510.535,

Текст научной статьи Зависимость отношения [NO+] / [O2+] в слое Е ионосферы от солнечной активности

Согласно международной справочной модели IRI [Bilitza, 1997; Данилов , Смирнова , 1995], отношение основных ионных компонентов φ + = [NO+]/[O2+] на высотах 100–120 км в среднеширотном слое Е весьма чувствительно к вариациям зенитного угла Солнца χ , но практически не зависит от уровня сол нечной активности ( параметра F 10.7). Так , например , для летних и равноденственных дневных условий средних широт разница в значениях φ + вблизи высоты максимума слоя ( h mE), определенных для низкого ( F 10.7 =70 с . е . п .) и среднего ( F 10.7 =140 с . е . п .) уровней солнечной активности , отсутствует совершенно . К тому же остается неопределенной ситуация с высокой солнечной активностью – данные на сей счет не при водятся . При этом отношение φ + меняется с сезоном : оно испытывает полугодовые колебания с максиму мами в периоды солнцестояний и минимумами в пе риоды равноденствий . Однако в работе [ Гивишвили , Лещенко , 2003] было показано , что на самом деле сезонные вариации φ + должны быть малы либо отсут ствовать вовсе . Вместе с тем в работах [ Данилов А . Д ., Смирнова , 1997a, 1997b], в которых проводился ана лиз многолетних вариаций отношения [NO+]/[O2+], утверждается , что за период 1958–1986 гг . отношение φ + понизилось в 2–4 раза . Заключение это получено путем сравнения данных масс - спектрометрических измерений ионного состава с моделью [ Данилов , Смирнова , 1995], основанной на массиве эксперимен тальных данных , представленных в работе [ Данилов и др ., 1981]. Столь сильный многолетний тренд отно шения φ + при его практической независимости от уровня солнечной активности вызывает удивле ние . Тем более что в работе [Titheridge, 1997] ут верждается , что концентрация NO на высотах среднеширотного слоя Е в сильной степени зависит от индекса F 10.7 и в значительно меньшей степени – от сезона года . Цель настоящей работы состоит в том , чтобы выяснить связь ионного состава слоя Е с циклом солнечной активности .

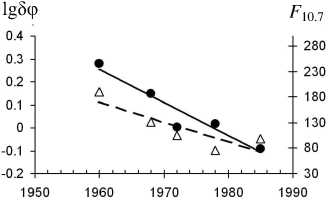

Данные измерений

Анализ многолетнего тренда отношения φ+ в работах [Данилов А.Д., Смирнова, 1997a, 1997b] про- водился следующим образом. При каждом ракетном запуске определялась величина φЭ+ (где нижний индекс «Э» означает «экспериментальный») на высоте 120 км. Для соответствующих ему гелиогеофизиче-ских условий проведения эксперимента находилось модельное значение φМ+ из [Данилов, Смирнова, 1995] на той же высоте. Отношение δφ+=φЭ+/φМ+ наносилось на график в зависимости от года проведения запуска. Результаты усреднялись по группам запусков за несколько лет, и вычислялось среднеквадратическое отклонение σ. Они (результаты) представлены (без значений σ) на рис. 1, заимствованном из работы [Данилов А.Д., Смирнова, 1997b]. На этот же график нанесены усредненные по тем же группам значения индекса солнечной активности

Таблица 1

Многолетние вариации усредненных значений гелиогеофи - зических параметров из [ Данилов А . Д ., Смирнова , 1997b]

|

годы |

n |

< F 10.7> |

< χ > |

lg< δφ +> |

|

1960 |

6 |

190 |

76 |

0.29 |

|

1968 |

4 |

132 |

82 |

0.16 |

|

1972 |

15 |

106 |

57 |

0 |

|

1978 |

6 |

76 |

54 |

0.031 |

|

1985 |

4 |

99 |

58 |

–0.088 |

Рис . 1. Изменения ионного состава и солнечной ак тивности за 25- летний период измерений . Средние значе ния lg δφ + ( черные кружочки ) и F 10.7 ( светлые треугольни ки ), определенные для пяти групп запусков . Сплошная и штриховая прямые – их линейные тренды соответственно .

δφ+(t) и F10.7(t) близки друг другу. В самом деле, связь lg<δφ+> с временем определяется выражением lg<δφ+>=28.473–0.0144 t, (1) где t – время в годах с 1960 по 1985 г.; тогда как для

< F 10.7 >=7896.8–3.9284 t , (2)

где t – то же , что в выражении (1). В первом случае отношение между максимальными (1960 г .) и мини мальными (1985 г .) значениями составляет 2.2 ( для δφ +) и 2.5 ( для F 10.7 ) при коэффициенте корреляции между ними , достигающем 0.87.

Данное обстоятельство наводит на мысль , что вы явленные вариации δφ + являются следствием не столь ко многолетнего временного тренда , сколько зависи мостью этого параметра от уровня солнечной актив ности . Поскольку это предположение противоречит модели [ Данилов , Смирнова , 1995], необходимо вер нуться к исходному массиву данных , послужившему ее основой , большая часть которого представлена в работе [ Данилов и др ., 1981].

Трудность нахождения закономерностей зависи мости φ + от различных гелиогеофизических факто ров и условий связана с крайней малочисленностью измерений этого параметра , обладающего , однако , одним несомненным достоинством – он , как показа но в работе [ Данилов А . Д ., Смирнова , 1997b], не зависит ни от абсолютных величин концентраций ионов , ни от чувствительности прибора . Следова тельно , можно полагать , что большой разброс зна чений φ Э +, регистрируемых в различных экспери ментах , обусловлен не столько погрешностью изме рений , сколько высокой степенью естественной ва риативности этого параметра . Чтобы из имеющихся данных измерений выделить эффекты , связанные с солнечной активностью , необходимо располагать статистически значимым их количеством , уклады вающимся , как минимум , в одном цикле солнечной активности . К сожалению , за весь 28- летний период проведения запусков в средних широтах к анализу могли быть привлечены данные только 35 измере ний . Причем они проводились при сильно разли чающихся зенитных углах Солнца χ и уровнях гео магнитной возмущенности .

Во избежание смешения временных и цикличе ских источников изменчивости φ + в настоящей ра боте анализ поведения данного параметра прово дился лишь в одном цикле солнечной активности , охватывающем период с 1958 по 1970 г . При этом учитывался тот факт , что сезонные вариации φ +, которые в модели [ Данилов , Смирнова , 1995] при знаны значимыми , на самом деле столь малы , что их можно не принимать во внимание [ Гивишвили , Ле щенко , 2003]. Сведения об условиях , сопутствовав ших проведению запусков , и результаты измерений приведены в табл . 2 ( № 1–9). Там же представлены средние за два дня ( предшествующий запуску и во время него ) значения планетарного А р - индекса . От носительно запуска № 5, во время которого было зарегистрировано значение φЭ + = 0.8, необходимо дать следующее пояснение . В цитируемой работе [Holmes, et al., 1967] нижняя граница высот , на кото рых производились измерения , составляла 130 км .

Здесь и вплоть до высоты 138 км удерживалось значе ние φЭ +<1. А так как в области Е высотные градиенты концентраций NO+ и O 2 + относительно малы и усло вие [NO+]>[O 2 +]( φ Э +>1)

Таблица 2

Данные о гелиогеофизических условиях , пунктах прове дения экспериментов и литературных источниках

|

№ |

Дата |

Пункт |

χ ° |

F 10.7 |

h , км |

А р |

φ Э + |

№ ссылки |

|

1 |

02.08.1958 |

Сред . шир . |

54 |

250 |

110 |

13 |

3.8 |

17 |

|

2 |

29.04.1960 |

Уоллопс |

28 |

167 |

110 |

70 |

9.0/4.0* |

9 |

|

3 |

15.06.1960 |

Сред . шир . |

75 |

166 |

110 |

10 |

3.2 |

18 |

|

4 |

03.05.1962 |

Уоллопс |

30 |

94 |

110 |

6 |

2.2 |

19 |

|

5 |

15.02.1963 |

Уайт Сэндс |

60 |

76 |

130 |

20 |

0.8 |

8 |

|

6 |

15.03.1968 |

Уоллопс |

50 |

140 |

110 |

25 |

2.5 |

20 |

|

7 |

18.04.1969 |

Волгоград |

70 |

155 |

110 |

14 |

2.6 |

21 |

|

8 |

–07.1970 |

Волгоград |

71 |

150 |

110 |

– |

3.1 |

22 |

|

9 |

23.07.1970 |

Сардиния |

38 |

118 |

110 |

16 |

2.8 |

23 |

|

10 |

1958–1960 |

52 |

194 |

5.3/3.8 * |

||||

|

11 |

1962–1963 |

45 |

85 |

1.5 |

||||

|

12 |

1968–1970 |

57 |

141 |

2.8 |

Примечание : 1) усредненные значения выделены жирным шрифтом ; 2) звездочкой отмечены наиболее вероятные значения φ + для невозмущенных геомагнитных условий в годы высокой солнечной активности .

устанавливалось лишь на высотах , превышающих 142 км , то это дает основание считать , что найденное соотношение [NO+]<[O 2 +] ( φ Э +<1) в этом экспери менте выполнялось и на высоте 110 км . Что касается запуска № 2, то девятикратное превышение [NO+] над [O 2 +] в нем трудно объяснить иначе , чем влиянием последействия геомагнитной возмущенности . Эффект скачкообразного роста φ Э + непосредственно во время геомагнитного возмущения был отмечен теми же ав торами на том же полигоне при запуске 15 ноября 1960 г . [Taylor, Brinton, 1961].

Косвенные соображения в пользу этой гипотезы таковы . Известно [ Брасье , Соломон , 1987], что ос новным источником образования ионов NO+ на вы сотах слоя Е являются ионно - молекулярные реакции

[Fehsenfeld F.C., Ferguson, 1972]

O2++NO=NO++O2 с к1=6.3· 10–10,(3)

N2++О=NO++N с к2=1.4· 10–10,(4)

N2++O2=O2++N2 с к3=4.7 ·10–11 (300/Т),(5)

с учетом которых

[NO+]=(JN2+[N2] А+В)/αNO+ne,(6)

где А = к 2 [O]/( к 2 [O]+ к 3 [O 2 ]), В = к 1 [NO][O 2 +], равно весная концентрация электронов n e =[NO+]+[O 2 +], J N2+ – скорость образования ионов N 2 + рентгенов ским излучением , а коэффициент диссоциативной рекомбинации ионов NO+ [Mehr, Biondi, 1969]

α NO+ =4.110–7(300/ Т )0.5, (7)

где Т – температура . Спутниковые измерения кон центрации NO на высоте 105 км , близкой высоте максимума слоя Е ( h m Е≈ 110 км ), показали [Gravens, Stewart, 1978], что она в сильной степени зависит от уровня геомагнитной возмущенности , в частности , от планетарного индекса А р . В средних широтах ( на дипольной широте 40°) эта зависимость выражается уравнением

[NO]=3.2·107{1+( А р –20)/51}. (8)

Видно (8), что при изменении значения А р от 13

(запуск № 1) до 70 (запуск № 2) [NO] должна была измениться от [NO]с=2.5·107 до [NO]в=6.4·107 см–3 (где нижние индексы «с» и «в» означают спокойные и возмущенные условия соответственно), т. е. в 2.8 раза, что сопоставимо с превышением значения φ+, полученного при запуске № 2, над величиной этого параметра, полученной при запусках № 1 и 3.

Для оценки вклада О , О 2, N2, NO, O2+, Т и n e в образование NO+ обратимся к моделям MSIS [Hedin, 1991] и IRI. Первая из них описывает характеристи ки атмосферы , начиная с 1961 г ., соответствующего среднему уровню солнечной активности . Для анали за эффективности соответствующих реакций , проте кавших в годы высокой солнечной активности ( с < F 10.7 >=190, табл . 1), за расчетную дату примем ме стный полдень 15 мая 1980 г . для координат 50° N и 40° E при F 10.7 =203. Согласно указанным моделям , на высоте 110 км : [O]=1.8·1011, [O 2 ]=1.9·1011, [N 2 ]=1.3·1012, [O 2 +]=7.0·104, n e =1.85·105 см –3 и Т =273 K. Для среднего уровня солнечной активности ско рость ионизации , обусловленная рентгеновским из лучением , q R = J N2+ [N 2 ]+ J О 2+ [ О 2 ]+ J О + [ О ] ≈ 4·102 см –3 с –1 [ Иванов - Холодный , Нусинов , 1979]. В работе [ Ну - синов , 2004] показано , что скорость ионообразова - ния этим излучением меняется в цикле солнечной активности в ~5.5 раза . Следовательно , для условий максимума активности можно положить q R ≈ 9·102 см –3 с –1 ( что превышает значение q R при среднем уровне солнечной активности в ~2.3 раза ). Подстав ляя указанные значения нейтральных и заряженных компонент в выражение (6), получим , что вклад ка нала J N2+ [N2] А в образование NO+ составляет 6.4·102 см –3 с –1. В то же время канал В при [NO] в =6.4·107 см –3 продуцирует ионы NO+ со скоро стью 2.8·103 см –3 с –1, т . е . в 4–5 раз эффективнее ка нала с участием О , О 2 и N 2 . Суммарная концентра ция [NO+] в в этом ( возмущенном по содержанию NO) случае составляет 4.3·104 см –3.

Теперь вместо [NO] в , наблюдавшегося 29.04.1960 г ., в выражение (6) подставим значение [NO] с , соответ ствующее спокойным условиям 02.08.1958 г . и 15.06.1960 г . ( табл . 2). Получим , что для невозмущен ных ( по содержанию NO) условий [NO+] с =2.4·104 см –3, так что [NO+] в / [NO+] с =1.8. К этой разнице между нормальными и возмущенными значениями [NO+] приводит изменение [NO] в 2.1 раза . Следовательно , можно предполагать , что для невозмущенных гео магнитных условий при высокой солнечной актив ности для φ Э + характерно значение , определенное 02.08.1958 и 15.06.1960 г ., т . е . равное примерно 3.8 ( в табл . 2 оно показано звездочкой ).

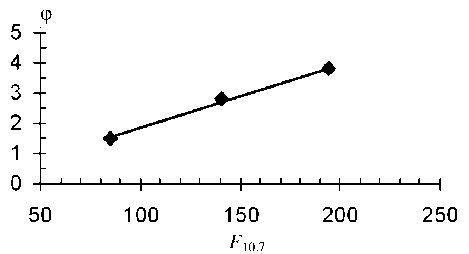

Что касается зависимости отношения φ+ от уровня солнечной активности, то здесь необходимо учесть следующее. Значения χ0, F10.7 и φЭ+, определенные в табл. 2 как средние для высокой (1958– 1960 гг.), низкой (1962–1963 гг.) и умеренно высокой (1968–1970 гг.) солнечной активности, представлены в ней под № 10–12. Так как углы χ для этих уровней солнечной активности сопоставимы между собой (средние значения χ=45÷57° в табл. 2 выделены жирным шрифтом), согласно модели [Данилов, Смирнова, 1995] значения φМ+ должны были бы различаться не более чем на несколько процентов. На самом деле оказывается, что при примерном равенстве условий освещенности вариации φЭ+ жестко контролируются уровнем солнечной активности (рис. 2). Зависимость φЭ+ от F10.7 определяется выражением (при нескорректированном значении φ+ (запуск № 2))

φ Э +=0.0348 F 10.7 – 1.6654. (9)

Если принять более реалистичное для высокого уровня солнечной активности и невозмущенных геомагнитных условий скорректированное среднее значение φ Э + = 3.8, то выражение (9) примет вид

φ Э += 0.0211 F 10.7 – 0.2569 (10) с коэффициентом корреляции R =0.998. Таким обра зом , при изменении F 10.7 от 70 до 200 с . е . п ., φЭ + должно возрастать в 3.2 раза .

Обсуждение результатов

Вывод о существенной зависимости φ + от сол нечной активности качественно согласуется с ана лизом уравнения (6). Для расчетов концентрации [NO+] m при низком уровне солнечной активности ( нижний индекс «m») из моделей MSIS и IRI были взяты параметры атмосферы и ионосферы для тех же координат и гелиогеофизических условий , что и вы ше , но для 1964 г ., при < F 10.7 >=72. На высоте 110 км они составили : [O]=1.4·1011, [O2]=2.2·1011, [N 2 ]=1.3·1012, [O 2 +]=4.6·104, n e =1.26·105 см –3 и Т =264 K. Откуда , в соответствии с (6), [NO+]m=1.35·104 см –3. Ранее для высокой солнечной активности и невозму щенных условий было получено [NO+] с =2.45·104 см –3. Следовательно , [NO+] с / [NO+] m =1.8, тогда как в со ответствии с (10) φ с + / φ m + =3.0 при возрастании F 10.7 с 72 до 190 с . е . п . Учитывая , что эти результаты полу чены из анализа различных ( экспериментальных и модельных ) групп данных , расхождение между ними можно считать несущественным , тем более что на об суждаемых высотах концентрация O2 обратно про порциональна F 10.7 [Hedin, 1991]. С учетом этого факта отношение {[NO+] с /[O 2 +] с }/[NO+] m /[O 2 +] m } дос тигнет значения 2.1. Далее в работе [Titheridge, 1997] приводится выражение для концентрации NO вблизи максимума среднеширотного слоя Е ( см –3):

[NO]={14.8+0.22( F 10.7 –100)0.0008×

×( F 10.7 100)2+0.1s ψ }·106. (11)

Здесь s=1, 0, –1 соответственно в июне , в равноден ствие и в декабре , ψ – широта в градусах . При том же изменении от 70 до 200 с . е . п . концентрация [NO] на широте ψ =45° должна возрастать в 2.6 раза в среднем за год .

Рис . 2. Зависимость средних φЭ +, соответствующих χ =45÷57°, от F 10.7 для трех уровней солнечной активности .

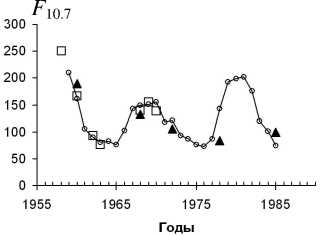

Рис . 3. Временная развертка вариаций : среднегодовых значений < F 10.7> ( светлые кружочки ); значений F 10.7, со ответствующих запускам из табл . 2 ( светлые квадраты ); значений F 10.7, сгруппированных в соответствии с табл . 1 [ Данилов , Смирнова , 1997a, 1997b] ( черные треугольники ).

Таким образом , вышеприведенные оценки тремя независимыми способами связи газового и ионного состава нижней термосферы с уровнем солнечной активности показывают , что при переходе от мини мума к максимуму солнечной активности в средних широтах происходит возрастание [NO] в 2.6 раза , [NO+] в 1.8 раза , экспериментального значения φ Э + в 3.0 ( судя по табл . 2) или в 3.2 раза ( в соответствии с выражением (10)). Некоторый разброс величин воз растания нетрудно объяснить различием как сопос тавляемых параметров и условий проведения экспе риментов , так и погрешностью моделей и эмпириче ских данных . Кроме того , очевидно , что оценки эти носят приближенный характер , так как для их уточ нения требуется значительно более представитель ный массив данных измерений . Одно остается несо мненным : отношение φ + зависит от уровня солнеч ной активности и эта зависимость достаточно на дежно определяется формулой (10).

Возможная причина ошибочного вывода о незави симости φ + от F 10.7 , а также ложного отождествления с зависимостью φ + от времени иллюстрируется на рис . 3. Из рисунка видно , что пять групп лет , принятых в ра ботах [ Данилов , Смирнова , 1997a, 1997b] за опорные , случайно совпали с годами последовательного пони жения солнечной активности от максимальной , прихо дящейся на 1959 г ., до минимальной , совпавшей с 1978 и 1985 гг . По - видимому , это произошло главным обра зом вследствие крайней нерегулярности и малочис ленности проведения ракетных экспериментов . Одна ко это же обстоятельство , а также близость временной φ +( t ) и солнечно - обусловленной φ + ( F 10.7 ) зависимостей ( формулы (9), (10)) ставят под сомнение вывод о суще ствовании сильного многолетнего тренда ионного со става в среднеширотном слое Е , при котором за 25 летний интервал измерений φ + возрастает в 2–4 раза .

Выводы

Суммируя вышеизложенное , можно прийти к следующему заключению :

-

1. Ионный состав в области Е ионосферы зависит от уровня солнечной активности .

-

2. Имеющийся в настоящее время массив данных измерений указывает на то , что оценка временного тренда изменения φ +, полученная в [ Данилов А . Д ., Смирнова , 1997a, 1997b], по - видимому , нереалистич на . Многолетний тренд ионного состава слоя Е если и наличествует , то он не так велик , как это следует из указанных работ .

![Зависимость отношения [NO+] / [O2+] в слое Е ионосферы от солнечной активности Зависимость отношения [NO+] / [O2+] в слое Е ионосферы от солнечной активности](/file/cover/142103382/zavisimost-otnoshenija-no--o2-v-sloe-e-ionosfery-ot-solnechnoj-aktivnosti.png)