Зависимость сформированности психологической готовности к профессиональному самоопределению от социально-психологического типа личности у обучающихся 9–11 классов

Автор: Дмитриева Людмила Геннадьевна, Андреева Елена Владимировна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Вопросы психологии

Статья в выпуске: 3, 2025 года.

Бесплатный доступ

Исследуется проблема психологической готовности старших школьников к профессиональному самоопределению. Представлен теоретический анализ понятия «психологическая готовность к выбору профессии». Приводятся результаты эмпирического исследования, в котором выявлены особенности психологической готовности и отношение старшеклассников к профессиональному самоопределению в зависимости от социально-психологического типа личности. Делается вывод о том, что при формировании психологической готовности к профессиональному самоопределению необходимо учитывать особенности социально-психологических типов личности старших школьников.

Психологическая готовность к профессиональному самоопределению, обучающиеся 9-11 классов, социально-психологический тип личности

Короткий адрес: https://sciup.org/148331644

IDR: 148331644 | УДК: 159.9 | DOI: 10.18137/RNU.HET.25.03.P.112

Текст научной статьи Зависимость сформированности психологической готовности к профессиональному самоопределению от социально-психологического типа личности у обучающихся 9–11 классов

Современная система школьного образования в значительной степени ориентирована на реализацию стандартизированных программ и достижение измеряемых планируемых результатов, формальных итогов обучения (получение аттестата, успешная сдача Единого государственного экзамена). При этом задачи личностного и профессионального самоопределения старших школьников остаются на периферии педагогического процесса. Как правило, на выбор направления профессионального образования после окончания школы оказывают влияние такие внешние факторы, как мнение родителей, советы сверстников, либо наличие успехов в отдельных учебных дисциплинах. Внутренние аспекты самоопределения, такие как самопонимание и осознание собственной профессиональной перспективы, а также вопросы более частного плана (например, влияние особенностей личности – ценности, установки, характер) зачастую не получают должного внимания.

Между тем самоопределение предполагает осознание личностью собственных способностей, потребностей, ценностей и предпочтений, связанных с выбором профессионального пути. В существующих условиях старшие школьники, как правило, не располагают необходимыми ресурсами и инструментами для эффективного решения задачи профессионального самоопределения на этапе перехода во взрослую жизнь.

/•«некий УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

■II

■II

>31

ш

И'

■иг

Уфимский университет науки и технологий

Актуальность проблемы психологической готовности к профессиональному самоопределению обусловлена тем, что именно в старшем школьном возрасте предполагается актуализация как личностного, так и профессионального самоопределения. Успешность этих процессов напрямую влияет на осознанный выбор будущей профессии, степень удовлетворенности этим выбором, а также на уровень мотивации к профессиональному обучению и последующей самореализации. Вместе с этим, результаты научных исследований и наблюдения специалистов-практиков (Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, С.Н. Чистякова) свидетельствуют о том, что процесс профессионального самоопределения нередко протекает стихийно. Одним из распространенных примеров выступает ситуация, когда обучающийся, уже будучи студентом третьего курса, осознает несоответствие избранной профессии своим интересам и склонностям. Это явление, получившее условное название «проба пера», указывает на недостаточную сформированность профессиональной идентичности в школьный период. Одним из потенциально значимых факторов, влияющих на уровень сформированности этой готовности, выступают индивидуально-типологические особенности личности, в частности — ее социально-психологический тип. Несмотря на наличие теоретических и эмпирических исследований, посвященных профессиональной готовности и типологиям лич- ности, проблема их взаимосвязи до настоящего времени остается недостаточно проработанной.

Психологические исследования, проведенные А.М. Кухарчук и А.Б. Ценципер, показывают, что значительная часть старшеклассников оканчивает среднюю общеобразовательную школу с недостаточно сформированной психологической готовностью к профессиональному самоопределению [5]. Выпускники не обладают четкими представлениями о своей будущей профессиональной деятельности и затрудняются в адекватной оценке собственной профессиональной перспективы (Е.Р. Ярской-Смирновой и Г.Г. Карповой [7]. В ряде исследований подчеркивается, что в условиях современного общества молодые люди нередко испытывают страх перед необходимостью самостоятельного принятия ответственных решений. А.П. Чернявская акцентирует внимание на отсутствии у старшеклассников опыта самостоятельного планирования времени и деятельности, а также недостаточной сформи-рованности умения прогнозировать собственную профессиональную траекторию без внешней поддержки [9].

Одним из дополнительных факторов, негативно влияющих на уровень психологической готовности к профессиональному самоопределению, на наш взгляд, выступает недостаточная системность и непродуманность профориентационной работы в общеобразовательных организациях. Несмотря на наличие отдельных мероприятий, направленных на профессиональное просвещение обучающихся, эта работа зачастую носит фрагментарный, эпизодический характер, что снижает ее эффективность. Следует отметить, что согласно Статье 9 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, государственная политика в сфере образования предусматривает создание условий для формиро- вания профессионального самоопределения обучающихся, однако на практике эта задача часто реализуется недостаточно последовательно и целенаправленно.

Цель исследования – теоретически обосновать и эмпирически подтвердить зависимость между психологической готовностью к профессиональному самоопределению и социально-психологическим типом личности старших школьников.

Теоретические основы исследования. Успешность профессионального самоопределения, как и любого другого сложного процесса социализации, зависит от множества условий, в числе которых – психологическая готовность субъекта к выбору профессии.

Проанализируем теоретические исследования, посвященные психологической готовности к профессиональному самоопределению. В ряде работ понятие «психологическая готовность» определяется как состояние мобилизации перед предстоящей деятельностью [2]; психологическое состояние, обеспечивающее высокую дееспособность и занимающее промежуточное положение между процессами и свойствами личности. По мнению К.К. Платонова, состояние психологической готовности необходимо для обеспечения результативности деятельности [2].

Наиболее часто понятие «психологическая готовность» в научных источниках рассматривается в контексте готовности к обучению в школе, при этом акцентируется внимание на нормативных требованиях к когнитивным, социальным, физическим и эмоциональным особенностям старших дошкольников, которые обеспечивают успешное обучение в школе [3].

Психологическую готовность как настроенность личности на определенное поведение и установку на активные действия, а также как способность личности к успешным действиям, обусловленную мотивами и ее психологическими особенностям рассматривают

М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, Л.С. Нерсесян, А.Ц. Пуни, В.Н. Пушкин и другие [4]. Такой подход получил название функционального и предполагает исследование психологической готовности как фактора, обеспечивающего успешность выполнения деятельности. Психологическая готовность в рамках этого подхода рассматривается как пригодность к деятельности на основе определенного запаса знаний, умений и навыков в соответствующей области [4]. Такое понимание психологической готовности предполагает положительное отношение индивида к деятельности и склонность заниматься ею.

Психологическую готовность к деятельности, понимаемую как установку личности на целенаправленное поведение, исследовали Е.С. Кузьмина, А.В. Петровский, В.Е. Семенова и М.Г. Ярошевский. Д.Н. Узнадзе рассматривал установку как психологический механизм, предвосхищающий и регулирующий поведение индивида в конкретной ситуации [8]. В качестве «стабилизатора деятельности» или «фактора энергии поведения» исследует психологическую готовность А.Г. Асмолов [7, с. 62]. В этой интерпретации данного феномена также подчеркивается его установочная регуляция, в которой автор выделяет операциональный, целевой и смысловой уровни. По мнению А.Г. Асмолова, ведущим для установочной регуляции является уровень смысловых установок, который «актуализируется мотивом деятельности и представляет собой форму личностного смысла в виде готовности к совершению определенным образом направленной деятельности» [7]. В рамках проблемы профессионального самоопределения старших школьников мы рассматриваем психологическую готовность как установку.

В.Ф. Сафин считает, что главным для самоопределившейся личности является определение себя относительно целей и цен-

ЗАВИСИМОСТЬ СФОРМИРОВАННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ ОТ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА ЛИЧНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 9–11 КЛАССОВ ностей с учетом требований группы, коллектива, общества, своих возможностей, способностей, наличия физических и характерологических качеств, а также условий среды и активной сознательной деятельности для их реализации. Е.И. Головаха раскрывает понятие «самоопределение» через само-детерминацию личности, которая связывается с ценностными ориентирами и жизненными перспективами [цит. по: 7].

Е.А. Климов и Н.С. Пряжников считают, что основными признаками самоопределения являются осознанное отношение к труду, понимание его ценности, социально-экономическая компетентность (целеполагание, рефлексия, профессиональная самооценка) и способность самостоятельно определять свой жизненный путь [6]. Такой подход в большей степени отражает зрелые проявления профессионального самоопределения. В старшем школьном возрасте, на наш взгляд, наиболее актуально становление начальных форм профессиональной рефлексии и осознания личностной значимости трудовой деятельности.

С учетом результатов анализа основных источников по рассматриваемой проблеме можно определить изучаемый нами феномен «психологическая готовность к профессиональному самоопределению» как установку личности на самостоятельное определение жизненных и профессиональных перспектив, связанных с личностными смыслами будущей профессиональной деятельности. Также можно сделать вывод о том, что в психолого-педагогической литературе широко представлены теоретические исследования процесса формирования и развития психологической готовности к профессиональному самоопределению. Однако остается недостаточно изученной проблема взаимосвязи психологической готовности к профессиональному самоопределению с особенностя- ми личности, влияющими на выбор профессии старшеклассников, такими, как ценности, установки, характер и другие.

Ход и результаты эмпирическая части исследования.

Ба за ис сле до ва ния: МАОУ «Гимназия № 2» города Стерлитамак Республики Башкортостан.

Контингент исследования. 26 обучающихся 11 класса и 25 обучающихся 9 класса, всего 51 человек. Возраст респондентов: 16–18 лет. Из них: 34 девушки и 17 юношей.

Гипотеза исследования. Мы предположили, что существует взаимосвязь между психологической готовностью к профессиональному самоопределению и социально-психологическим типом личности старших школьников.

Методы исследования. В эмпирической части исследования были применены следующие методы: тестирование, методы статистической обработки данных (коэффициент ранговой корреляции Спирмена для выявления статистически значимой связи между переменными и оценки их направленности; непараметрический критерий U-Манна-Уитни для оценки значимости различий между выборками обучающихся).

Для выявления уровня психологической готовности и особенностей отношения старшеклассников к профессиональному самоопределению в зависимости от социально-психологического типа личности были использован комплекс методик.

-

1. «Опросник для выявления готовности к выбору профессии» В.Б. Успенского, предназначенный для определения общего уровня психологической готовности к выбору профессии у старшеклассников.

-

2. Методика «Профессиональная готовность» Е.А. Климова (в модификации А.П. Чернявской) применялась с целью определения особенностей психологической готовности старшеклассников к осознанному и самостоятельному профессиональному выбору.

-

3. Тест по определению социально-психологического типа личности (В.М. Миниярова) использовался для выявления взаимосвязи психологической готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению и социальнопсихологическим типом личности.

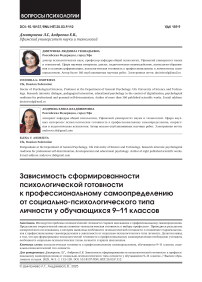

Обсуждение результатов эмпирической части исследования. Результаты по методике «Опросник для выявления готовности к выбору профессии» В.Б. Успенского представлены на Рисунке 1. Более половины старшеклассников продемонстрировали низкий уровень психологической готовности к выбору профессии, средний – чуть более трети обучающихся. Высокий уровень готовности не показал ни один испытуемый, находящийся на этапе выпуска из школы, когда выбор будущей специальности является актуальной задачей. Данные, полученные при использовании методики В.Б. Успенского, показывают, что почти половина респондентов не определилась с выбором будущей профессии. Такие обучающиеся могут сделать случайный, неосознанный выбор.

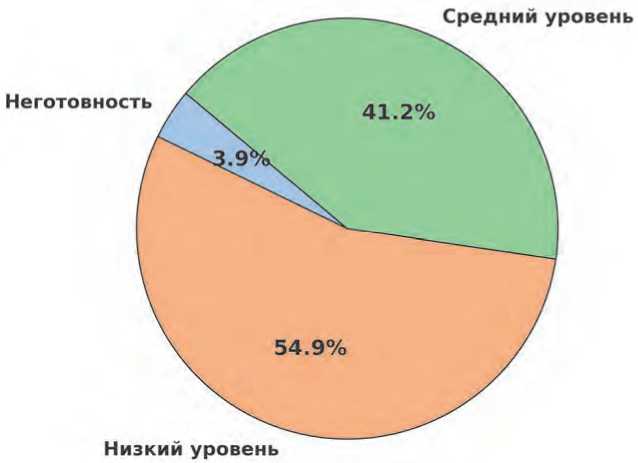

Результаты изучения психологической готовности к профессиональному самоопределению по методике «Профессиональная готовность» Е.А. Климова (в модификации А.П. Чернявской) представлены на Рисунке 2. Анализ показал, что наибольшие средние значения были получены по критериям «автономность» и «эмоциональное отношение», но полученные величины не достигают значений, соответствующих высокому уровню. Это свидетельствует о том, что у обучающиеся не полностью самостоятельны в принятии решений относительно будущей профессии, умеренно эмоционально вовлечены в процесс профессионального самоопределения. Значения по шкалам «планирование» и «принятие решений» также находятся в пределах среднего уровня, что говорит о недостаточной сформи-

Рисунок 1. Результаты тестирования по методике «Опросник для выявления готовности к выбору профессии» (В.Б. Успенский)

рованности у обучающихся представлений о возможных вариантах профессионального пути и прогнозировании потенциальных трудностей. Наиболее низкий результат зафиксирован по критерию «информированность», что свидетельствует о слабой осведомленности старшеклассников в вопросах выбора профессии и требований рынка труда. Зафиксированные уровни готовности не обеспечивают достаточной базы для осознанного и самостоятельного профессионального самоопределения в старшем школьном возрасте.

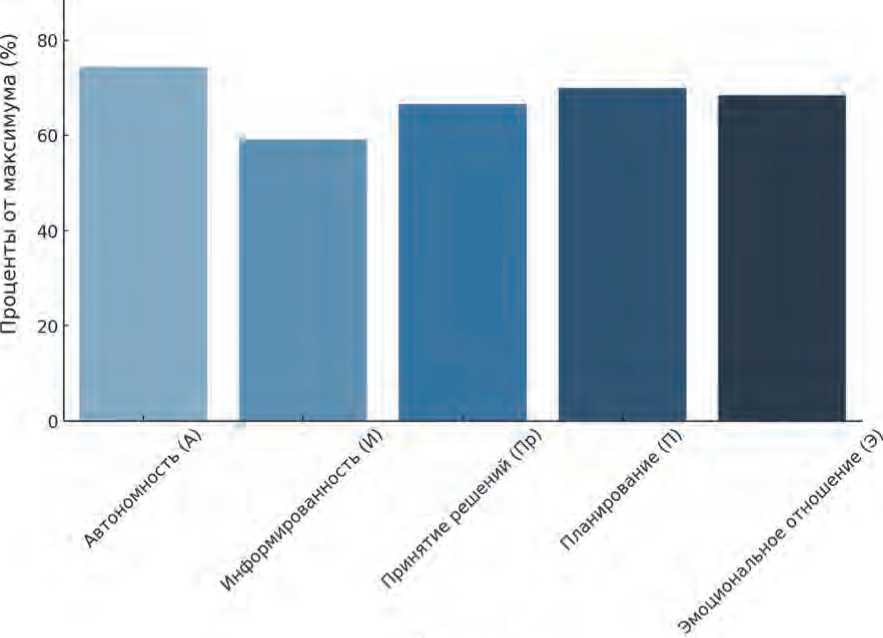

Анализ результатов тестирования по методике определения социально-психологических типов личности (В.М. Миниярова) показали, что наибольшие значения наблюдаются по шкалам «нормальный» и «сензитивный» (см. Рисунок 3). Это свидетельствует о социальной адаптивности, чувствительности к переживаниям и развитой способности к рефлексии у большинства старшеклассников. Умеренные значения отмечены по шкале «интровертивный», что указывает на склонность к замкнутости и ориентацию на внутренний мир. Показатели по шкалам «конформный», «инфан- тильный», «тревожный» и «доминирующий» остаются на низком уровне. Это позволяет сделать вывод о слабой выраженности зависимого поведения и подчинения групповым нормам, невысокой инициативности, а также относительно низкой потребности в лидерстве и контроле. Такой профиль результатов позволяет заключить, что большинство испытуемых обладает относительно стабильными и уравновешенными социально-психологическими характеристиками.

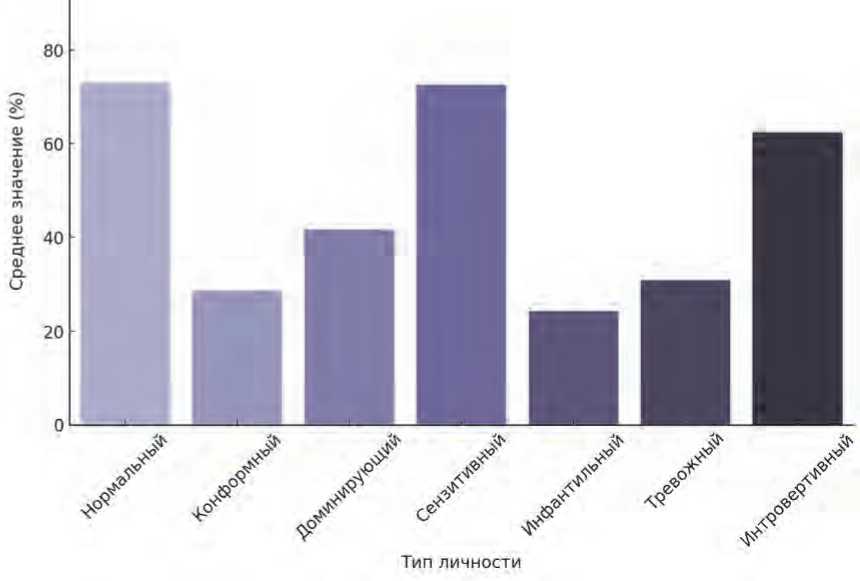

Результаты математико-статистического анализа с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена показали, что выявленные взаимосвязи между показателями психологической готовности к профессиональному самоопределению (по методике А.П. Чернявской) и социальнопсихологическими типами личности (по методике В.М. Миниярова) являются статистически значимыми (p ≤ 0,05). Значения коэффициентов корреляции представлены в Таблице.

Наиболее выраженные положительные статистически значимые корреляции установлены у обучающихся с нормальным и сензитив- ным социально-психологическими типами личности. У школьников с нормальным типом обнаружены умеренные положительные корреляции с информированностью (ρ = 0,3888; p = 0,0048), планированием (ρ = 0,3740; p = 0,0069) и эмоциональным отношением (ρ = 0,4493; p = 0,0009). У испытуемых с сензитивным социальнопсихологическим типом личности также выявлены значимые положительные взаимосвязи с информированностью (ρ = 0,3601; p = 0,0094), планированием (ρ = 0,3366; p = 0,0157) и эмоциональным отношением (ρ = 0,3701; p = 0,0075).

Полученные данные позволяют сделать ряд выводов. Чем более выражены уравновешенность, ответственность, самокритичность, открытость, трудолюбие, человеколюбие, чувствительность и эмпатия, тем выше осведомленность о мире профессий и умение соотнести информацию со своими особенностями. Представители нормальных и сензитивных типов личности обладают большей осведомленностью о мире профессий и соответствием личностных особенностей выбранной профессиональной деятельности.

ЗАВИСИМОСТЬ СФОРМИРОВАННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ ОТ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА ЛИЧНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 9–11 КЛАССОВ

Критерии

Рисунок 2. Результаты тестирования по методике «Профессиональная готовность» (Е.А. Климов, в модификации А.П. Чернявской)

Рисунок 3. Результаты тестирования по методике «Определение социально-психологического типа личности» (В.М. Минияров)

Таблица

Значения коэффициентов корреляции по Спирмену

|

Тип личности |

Уровень готовности |

Показатели психологической готовности |

||||

|

Автономность |

Информированность |

Принятие решений |

Планирование |

Эмоциональное отношение |

||

|

Нормальный |

–0.0919 |

0.3 |

0.1320 |

0.3740 |

0.27 9 |

0.4493 |

|

Конформный |

0.1736 |

–0.0628 |

–0.3 91 |

–0.2027 |

–0.0103 |

–0.2290 |

|

Доминирующий |

0.2726 |

–0.0214 |

–0.0650 |

–0.0363 |

–0.0232 |

–0.0757 |

|

Сензитивный |

0.0528 |

0.3601 |

0.2212 |

0.3366 |

0.31 3 |

0.3701 |

|

Инфантильный |

–0.0348 |

–0.31 4 |

–0.2920 |

–0.3544 |

–0.0522 |

–0.4310 |

|

Тревожный |

0.0526 |

–0.2 23 |

–0.1545 |

–0.3349 |

–0.2254 |

–0.599 |

|

Интровертивный |

–0.1059 |

0.0702 |

–0.0470 |

0.1573 |

0.1957 |

0.0648 |

Они способны к профессиональному самоопределению, умеют ставить конкретные цели и достигать их, обладают гибкостью, которая позволяет им прогнозировать и преодолевать возможные препятствия. У обучающихся с такими чертами личности выражен эмоциональный компонент профессиональной зрелости, что способствует положительному настрою, жизненному оптимизму, эмоциональной уравновешенности и преодолению неудач. У старших школьников эмоциональная включенность в выбор будущей профессии является одним из важнейших показателей профессиональной зрелости.

Выявлены значимые взаимосвязи психологической готовности к профессиональному самоопределению у испытуемых с инфантильным и тревожным типами личности. У школьников инфантильного типа наблюдаются значимые отрицательные связи с информированностью (ρ = –0,3184; p = 0,0228), принятием решений (ρ = –0,2920; p = 0,0376), планированием (ρ = –0,3544; p = 0,0107) и эмоциональным отношением (ρ = –0,4310; p = 0,0016).

Это позволяет сделать вывод о том, что испытуемые со склонностью к избеганию ответственности, трудностями в принятии решений, потребностью в опеке и проявлениями зависимости демонстрируют низкие результаты информированности о мире профессий, осведомленности о возможных вариантах профессионального пути. У таких школьников не сформированы представления о профессиональном будущем, нет ориентированности на выбор направления дальнейшего обучения, они не проявляют эмоциональное отношение к выбранной сфере деятельности. Все это может осложнять процесс профессионального самоопределения.

Установлена выраженная отрицательная взаимосвязь тревожного типа личности с эмоциональным отношением (ρ = -0,5998; p < 0,0001), а также умеренно выраженная отрицательная связь с информированностью (ρ = –0,2823; p = 0,0447) и планированием (ρ = –0,3349; p = 0,0163). Это означает, что неуверенные, склонные к беспокойству, имеющие низкую самооценку старшие школьники склонны демонстрировать эмоциональную отстраненность в вопросах профессионального самоопределения, недостаточный интерес к информации о профессиях и затруднения в планировании профессионального пути.

Выявлена статистически значимая отрицательная взаимосвязь конформного типа личности с принятием решений (ρ = –0,3891; p=0,0048). Этот результат подтверждает, что старшие школьники с преобладанием данного типа личности характеризуются податливостью, зависимостью от мнения окружающих, низкой инициативностью. Стремление соответствовать ожиданиям затрудняет формирование самостоятельной профессиональной траектории и снижает готовность принимать ответственные решения.

Обучающиеся с интровертивным и доминирующим социально-психологическими типами не продемонстрировали статистически значимых связей с психологической готовностью к профессиональному самоопределению (p>0,05), что может указывать на отсутствие устойчивых закономерностей в рамках рассматриваемой выборки.

ЗАВИСИМОСТЬ СФОРМИРОВАННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ ОТ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА ЛИЧНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 9–11 КЛАССОВ

Для выявления статистически значимых различий в психологической готовности к профессиональному самоопределению между обучающимися 9 и 11 классов был применен U-критерий Манна-Уитни. Результаты анализа показали, что различия между группами по большинству показателей не достигают уровня статистической значимости. Достоверное различие (p=0.0199) было выявлено лишь по шкале «принятие решений», что свидетельствует о более выраженной способности к принятию решений у одиннадцатиклассников по сравнению с девятиклассниками. Это может указывать на то, что к моменту окончания школы обучающиеся выпускного класса обладают более выраженной способностью к осознанному выбору профессионального пути. Возможно, это связано с возрастными особенностями когнитивного и личностного развития, а также с большей включенностью в процессы самоопределения и целеполагания.

Выводы. В результате проведенного теоретического и эмпирического анализа были получены данные, позволяющие расширить представления о психологической готовности к профессиональному самоопределению в старшем школьном возрасте и ее взаимосвязи с социально-психологическими типами личности. Мы выяснили, что профессиональное самоопределение старших школьников является ключевым этапом личностного развития, связанным с осознанием собственного интереса к будущей профессии (с учетом способностей), уточнением жизненных и профессиональных ориентиров.

Установлены значимые взаимосвязи между типами личности старшеклассников и уровнем их психологической готовности к профессиональному самоопределению. Обучающиеся с нормальным и сен- зитивным типами личности демонстрируют более высокую информированность о профессиях и принципах их выбора, развитую способность к планированию и положительное отношение к профессиональной деятельности, тогда как инфантильный, тревожный и конформный типы связаны с недостаточной информированностью, трудностями в принятии решений и эмоциональной отстраненностью от выбора профессии.

На основании результатов исследования можем утверждать: при построении системной и целенаправленной профориентационной работы в образовательных организациях необходимо учитывать, что успешная реализация в будущей профессии зависит не только от способностей обучающихся и интереса к той или иной профессиональной деятельности, но и от их индивидуально-личностных характеристик.