"Здесь непочатый край возможностей, здесь великое будущее": к истории выездной сессии ОИН АН СССР во Владивостоке (1956 г.)

Автор: Еланцева Ольга Павловна, Плохих Светлана Васильевна, Ковалева Зинаида Алексеевна

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: История российских регионов

Статья в выпуске: 3 (41), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрена история подготовки и проведения выездной объединенной сессии Отделения исторических наук (ОИН) АН СССР и Дальневосточного филиала АН (ДВФАН) СССР во Владивостоке в 1956 г. Эго важное мероприятие стало одновременно и примером активизации внимания к развитию исторической науки на Дальнем Востоке, и солидным фактором, содействующим ее успешному становлению. Документальной основой статьи является комплекс государственных и личных документов, материалы периодической печати, большая часть которых впервые вводится в научный оборот.

Историческая наука, научные учреждения, дальний восток, академик м.н. тихомиров, а.п. окладников

Короткий адрес: https://sciup.org/170175729

IDR: 170175729 | УДК: 930:001.83 | DOI: 10.24866/1997-2857/2017-3/95-104

Текст научной статьи "Здесь непочатый край возможностей, здесь великое будущее": к истории выездной сессии ОИН АН СССР во Владивостоке (1956 г.)

В июне 2016 г. в конгрессно-выставочном центре Дальневосточного федерального университета во Владивостоке состоялась встреча Председателя Государственной Думы, предсе дателя Российского исторического общества С.Е. Нарышкина с историками Дальнего Востока, приехавшими из Благовещенска, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Якутска и других городов. Мероприятие высветило настоятельную необходимость укрепления профессиональных научных контактов гуманитариев как внутри региона, так и с коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга и других центральных городов Российской Федерации.

Масштабность и значимость встречи дали повод обратиться к историческому событию, имевшему место во Владивостоке шестьдесят лет назад - в сентябре 1956 г. Речь идет о выездной сессии Отделения исторических наук (ОИН) Академии наук СССР, проходившей совместно с Дальневосточным филиалом АН (ДВФАН) СССР им. В.Л. Комарова.

Цель данной статьи - раскрыть важную роль Отделения исторических наук АН СССР, Президиума ДВФАН, местных партийных и советских органов в деле становления и развития исторической науки на Дальнем Востоке; показать активное участие академика-секретаря ОИН, академика М.Н. Тихомирова в укреплении отдела истории и археологии.

Внимание к развитию исторической науки на Дальнем Востоке Советского Союза активизировалось в первой половине 1950-х г. Доказательством является, например, поручение, данное ученым секретарем Президиума Академии наук СССР С.В. Киселевым археологу А.П. Окладникову - составить соответствующую записку. В ноябре 1953 г. документ под заголовком «Об организации группы истории, археологии и этнографии при Дальневосточном филиале Академии наук СССР» был готов и направлен по нескольким адресам, в том числе во Владивосток, Председателю ДВФАН СССР В.Т. Быкову «для ознакомления» (Архив ДВФАН СССР. Ф. 1. Оп. 6. Д. 7. Л. 1, 2). Этот же вопрос обсуждался во Владивостоке при встрече А.П. Окладникова и В.Т. Быкова [13, с. 97].

В записке приводились весомые аргументы в пользу создания новой структуры. Так, с историко-этнографическими и археологическими исследованиями на российском Дальнем Востоке связывались «большие научные вопросы» не только отечественной истории, но и истории соседних стран Восточной Азии. «Здесь, -утверждал А.П. Окладников, - находится ключ к разгадке волнующей десятилетиями ученых различных стран проблемы первоначального заселения человеком американского континента, происхождения индейских племен, эскимосов и алеутов. Особого внимания заслуживает то время, когда на Дальнем Востоке возникают первые государственные образования по време ни - ровесники Киевской Руси. Совершенно недостаточно изучены, но заслуживают особого внимания вопросы начального освоения и изучения Дальнего Востока, Великих географических открытий русских исследователей; не нуждается в доказательствах актуальность задачи показать героические подвиги, прогрессивную роль великого русского народа и русской культуры на Востоке» (Архив ДВФАН СССР. Ф. 1. Оп. 6. Д. 7. Л. 2, 3).

По мнению автора записки, для выполнения этих внушительных научных задач нужно было «иметь какую-то прочную опорную базу и, само собой разумеется, не только в центре, но и на Дальнем Востоке». По причине отсутствия Дальневосточного университета1 ставку предполагалось сделать на Дальневосточный филиал АН СССР; однако в начале 1950-х гг. гуманитарная тематика в нем не исследовалась. Вполне понятно, почему А.П. Окладников предлагал «создать в филиале сектор или группу по изучению археологии и этнографии Дальнего Востока» (Архив ДВФАН СССР. Ф. 1. Оп. 6. Д. 7. Л. 4).

Через два месяца, 29 января 1954 г. Президиум АН СССР принял важное решение: организовать в Дальневосточном филиале Академии наук не сектор или группу, а отдел истории и археологии. Руководству филиала следовало, во-первых, укомплектовать создаваемое подразделение кадрами за счет дополнительных штатных единиц и, во-вторых, обеспечить его планомерную научную работу в тесном контакте с Институтом истории материальной культуры и Институтом этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР (Архив ДВФАН СССР. Ф. 1. Оп. 6. Д. 7. Л. 13).

Весомый вклад в организацию и становление новой структуры ДВФАН СССР внесло Отделение исторических наук АН СССР, возглавляемое с 1953 г. крупнейшим историком страны Михаилом Николаевичем Тихомировым (1893-1965). Должность академика-секретаря как нельзя лучше подчеркивала масштабы организационной работы М.Н. Тихомирова. В ОИН входило около десятка больших учреждений: институты востоковедения, славяноведения, истории материальной культуры, этнографии, истории искусств и др., музей истории и атеизма, архивы Академии наук СССР в Москве и Ленинграде, научно-методический совет по охране памятников культуры, профильные комиссии.

Деятельность Отделения исторических наук особенно активизировалась в 1956 г., когда XX съездом КПСС была отмечена «серьезная диспропорция научных сил» в нашей стране. Дальний Восток оставался почти не изученным в археологическом, этнографическом и историческом отношении. Для реализации комплекса данных исследований требовалось создание в этом регионе «серьезного историко-этнографического стационара» (Архив Российской академии наук, далее - АРАН. Ф. 693. Он. 3. Д. 55. Л. 10). Не случайно весной 1956 г. бюро ОИН АН СССР рассмотрело вопрос «Об усилении работы Отдела истории и археологии Дальневосточного филиала АН СССР» (АРАН. Ф. 693. Оп. 3. Д. 55. Л. 10-12), наметив провести в сентябре 1956 г. во Владивостоке выездную сессию ОИН, посвященную «основным вопросам истории Дальнего Востока». Программу сессии поручалось подготовить Ю.В. Бромлею и В.В. Томашевскому2.

Данный шаг предпринимался, по словам М.Н. Тихомирова, «после того, как выяснилось, что в течение многих лет на Дальнем Востоке не побывал ни один сколько-нибудь видный историк, а об академиках во Владивостоке после... [В.Л.] Комарова никто и не помнил» (АРАН. Ф. 693. Оп. 6. Д. И. Л. 127). «Скажите, зачем поехал, - обращался Тихомиров к одному из своих учеников, - затем, отвечу, чтобы и на нашем русско-украинском Дальнем Востоке что-нибудь сделать. Не трудно ездить на Кавказ и произносить тосты в Баку и Эривани, а приехать в запущенное место, да так далеко, согласится не каждый. А как умереть, не увидав советский Тихий океан» [12, с. 313].

В состав делегации ОИН, командированной во Владивосток, вошли шесть человек: академик М.Н. Тихомиров, член-корреспондент Алексей Владимирович Ефимов из Института этнографии (г. Москва), доктора исторических наук, профессора Алексей Павлович Окладников из Института истории материальной культуры (г. Ленинград) и Израиль Менделевич Разгон из Института истории (в это время он трудился в Томском государственном университете), кандидат исторических наук, заведующий сектором народов Севера Института этнографии АН СССР Борис Осипович Долгих (г. Москва), заместитель ученого секретаря ОИН Юрий Оттович Бем (г. Москва). Интересно, что перво- начально в составе делегации предполагались заместитель директора Института этнографии АН СССР М.Г. Левин и «кто-то из китаеведов, работавших в Институте востоковедения» (АРАН. Ф. 693. Оп. 3. Д. 55. Л. 12).

Делегация съезжалась в столицу Приморского края разными путями: А.В. Ефимов, А.П. Окладников, И.М. Разгон и Б.О. Долгих прилетели на самолете. «Я же, - вспоминал М.Н. Тихомиров, - как человек больной и трудно переносящий далекую поездку по воздуху, отправился старинным способом - по железной дороге вместе с [Ю.О.] Бемом. Ехать надо было ни мало ни много, как восемь с половиной суток» (АРАН. Ф. 693. Оп. 6. Д. И. Л. 128). Чтобы создать некоторые удобства, решили, несмотря на дороговизну, воспользоваться отдельным купе в мягком вагоне. М.Н. Тихомиров приобрел вместо одного три билета, истратив 3240 руб. (1080 руб. за билет); четвертый билет купил Ю.О. Бем (АРАН. Ф. 693. Оп. 2. Д. 51. Л. 1).

Из Москвы выехали в воскресенье 16 сентября в 9 час. 35 мин. утра. Пассажирский состав был «набитым битком, множество детей, а это, - уточнял академик, - придавало поезду какой-то домашний вид. Проводники оказались хорошими и дельными, и народ в вагоне был тихий». И все же, как заключал Михаил Николаевич, «нужно было иметь большое терпение, чтобы вынести это путешествие». Иногда было «страшно скучно», и тогда М.Н. Тихомиров называл «свою передвижную келию ловушкой» (АРАН. Ф. 693. Оп. 6. Д. 7. Л. 26, 27; Д. И. Л. 128 и др.).

Для академика, больного серьезной формой диабета, почти каждая поездка сопровождалась постепенным ухудшением здоровья. В длительном путешествии на восток проблемой становилось поддержание стабильного состояния, что во многом зависело от соответствующего питания. В одном из писем академик подчеркивал, что командировку он «выдержал без диеты и лекарств: восемь с половиной дней в поезде, семь рабочих и поистине радостных дней во Владивостоке, день и две ночи пребывания в ае-ропорте [Владивостока] в ожидании застрявшего самолета и полтора суток в полете» (АРАН. Ф. 693. Оп. 6. Д. И. Л. 20).

Поездка из Москвы во Владивосток по железной дороге, несмотря на немалые трудности, порадовала путешественников живописностью и своеобразием пути: удалось посмотреть всю Сибирь и Дальний Восток с их лесами и гора- ми, увидеть священный Байкал, «благословенную, дорогую, вечно прославленную родину». «Самое потрясающее, - делился впечатлениями М.Н. Тихомиров, - это то, что и под Москвой, и под Омском, и за Байкалом, и на Амуре - всюду русские и украинские бабы торгуют жареной [и вареной] картошкой, огурцами, помидорами, варенцом, - нехитрой, но честной русской снедью, без подмеси и порчи» (АРАН. Ф. 693. Оп. 2. Д. 51. Л. 1; Оп. 6. Д. 7. Л. 28 и др.). Транссибирская магистраль показалась «подлинно русской дорогой», вдоль которой «ощущаешь новую большую жизнь, заводы, станции» (АРАН. Ф. 693. Оп. 2. Д. 51. Л. 1).

25 сентября в половине третьего ночи, с опозданием на восемь часов, поезд прибыл в конечный пункт назначения (АРАН. Ф. 693. Оп. 6. Д. 7. Л. 28). Власти Владивостока проявили внимание и почтение к гостям. В этой связи М.Н. Тихомиров приводил несколько интересных штрихов. Так, буквально в первые минуты пребывания в городе «выяснилось одно небольшое, но любопытное обстоятельство: Владивосток в то время представлял собою закрытый город, куда можно было въехать только с пропуском. [Ю.О.] Бем такой пропуск взял для себя, а обо мне забыл. Тем не менее это обстоятельство не помешало мне устроиться во Владивостоке самым лучшим способом». Гостей из Москвы встречали представители Дальневосточного филиала АН СССР и «как свои люди, сказали что-то местным охранителям. Они безо всякого затруднения пустили меня в город» (АРАН. Ф. 693. Оп. 6. Д. И. Л. 128). «В дополнение к сему, - продолжал Тихомиров, - я жил во Владивостоке без всякой прописки, что опять-таки, конечно было сделано с разрешения местных властей, вообще говоря, строго относившихся к такого рода приездам» (АРАН. Ф. 693. Оп. 6. Д. И. Л. 129).

Показательно, что дважды - 26 сентября и 2 октября 1956 г. - делегацию Отделения исторических наук принимал первый секретарь Приморского крайкома партии Терентий Фомич Штыков, генерал, участвовавший в Великой Отечественной войне, по впечатлениям академика, человек простой и крайне благожелательный (АРАН. Ф. 693. Оп. 6. Д. И. Л. 129).

Во Владивостоке готовились к проведению важного научного мероприятия. Буквально накануне, 21 сентября 1956 г. состоялось очередное заседание Президиума Дальневосточного филиала с повесткой дня «О выездной сессии Отделения исторических наук АН СССР». Во прос докладывал руководитель отдела истории и археологии В.В. Томашевский; высказались В.Т. Быков и В.М. Майоров (Архив ДВФАН. Ф. 1. Оп. 13. Д. 44. Л. 131 и др.). До наших дней сохранился пригласительный билет: «Уважаемый товарищ, - обращались организаторы сессии, - Президиум Дальневосточного филиала им. В.Л. Комарова Академии наук СССР приглашает Вас принять участие в работе выездной сессии Отделения исторических наук Академии наук СССР. Открытие сессии - 27 сентября 1956 года в 10 часов утра в помещении библиотеки Владивостокского городского комитета КПСС (Ленинская, 54)». И далее следовала программа мероприятия. Скромный по оформлению, отпечатанный типографским способом, билет имел помету: тираж 600 экземпляров. Для закрытого города того времени эта цифра была внушительной. Она говорила о размахе профессионального мероприятия историков.

Несомненный интерес представляет пригласительный билет, принадлежавший М.Н. Тихомирову, с коррективами, внесенными его рукой (АРАН. Ф. 693. Оп. 3. Д. 9. Л. 58, 59). Так, в тексте типографского варианта отсутствовало даже упоминание о секционных заседаниях. Богатый организационный опыт подсказал академику переформатировать работу сессии, рассчитанную на три дня: 27 и 29 сентября провести пленарные заседания, а 28 сентября заслушать доклады и сообщения историков на секциях. Были внесены и другие изменения. В связи с тем, что М.Г. Левин не смог приехать на сессию и выступить по теме «Об этногенезе амурских народностей», в программу включили доклад Б.О. Долгих «Этнический состав и расселение народов Приамурья в XVII в.»; по основным проблемам гражданской войны на Дальнем Востоке вместо д.и.н. М.П. Кима наметили выступление И.М. Разгона. Таким образом, в программу пленарных заседаний вошли четыре доклада ученых из делегации Отделения исторических наук.

Сессия начала работу во Владивостоке 27 сентября в 10 часов утра, но не в библиотеке Владивостокского горкома партии, а в Доме офицеров флота, где имелся более вместительный зал. На утреннем заседании присутствовало более 400 человек (АРАН. Ф. 693. Оп. 3. Д. 55. Л. 1). Помимо сотрудников Дальневосточного филиала АН СССР, преподавателей и студентов Дальневосточного государственного университета, Владивостокского политехнического института, Института рыбной промыш- ленности, слушателей курсов сети партийного просвещения, учителей, офицеров Тихоокеанского флота в сессии участвовали научные работники из Хабаровска, Читы, Благовещенска, Магадана, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска и Уссурийска.

Открыл сессию Председатель Президиума ДВФАН, доктор химических наук В.Т. Быков, затем предоставивший слово М.Н. Тихомирову Академик подчеркнул пристальное внимание всего советского народа к Дальнему Востоку: «Здесь непочатый край возможностей, здесь великое будущее. Может быть, именно поэтому прошлое Дальнего Востока на первый взгляд и кажется только прошлым молодого развивающегося края. В действительности, это неверно. История Дальнего Востока достаточно длинна, интересна и поучительна» (АРАН. Ф. 693. Он. 3. Д. 53. Л. 1).

Михаил Николаевич коротко охарактеризовал вопросы, которые требовали пристального научного изучения: история освоения и заселения Дальнего Востока с того времени, как «храбрые землепроходцы XVII века дошли до Тихого океана, открыв «конец и край Сибирской землицы»; великие мировые открытия в Тихом океане, сделанные русскими мореплавателями, их трудами и мужеством; великая культурная миссия русского народа на берегах бурного океана; история гражданской войны и борьба против интервентов; история советского Дальнего Востока. «Едва ли я ошибусь, - продолжал М.Н. Тихомиров, - если скажу, что ряд вопросов первоначальной истории человечества будет освещен новым светом... после тщательного археологического изучения Дальнего Востока. Также замечательны и те перспективы, которые открываются перед нашими учеными в изучении этнографии Дальнего Востока» (АРАН. Ф. 693. Он. 3. Д. 53. Л. 1). Не забыл академик и о том, что «Дальний Восток теснейшим образом связан с великими культурами Китая, Японии, Кореи». И это - тоже исследовательское поле историков, археологов, этнографов. В заключение руководитель ОИН пожелал активных исторических познаний Дальнего Востока.

Первый пленарный доклад на тему «Основные вопросы древней истории Дальнего Востока» сделал А.П. Окладников. Он сообщил об итогах археологических работ в Приморье и Приамурье, которые вела Дальневосточная археологическая экспедиция Института материальной культуры АН СССР в 1953-1956 гг. Через много лет участница заседания Е.А. Баляба писала: «Когда объявили о предоставлении слова Окладникову, из зрительного зала на сцену поднялся ладно скроенный загорелый мужчина, облаченный в робу и сапоги, и без единой бумажки коротко рассказал, что археологи сделали в Приморье. Шквал аплодисментов в ответ» [2, с. И].

Далее прозвучал доклад А.В. Ефимова «Из истории картографии Дальнего Востока» с массой новых и интересных сведений о географических открытиях русских землепроходцев и мореплавателей в северной части Тихого океана в XVII-XVIII вв.

Вечернее заседание состоялось в зале Дома политического просвещения Владивостокского горкома КПСС. Аудитория включала около 200 человек. С докладом на тему «Этнический состав и расселение народов Амура в XVII веке» выступил Б.О. Долгих. Большой интерес у присутствовавших вызвала продемонстрированная карта расселения народов Приамурья, подготовленная Борисом Осиповичем во время его экспедиций на Дальнем Востоке. Заключительный доклад на тему «Источники истории освоения Сибири и Дальнего Востока в XVII веке» сделал В.В. Томашевский. Выступавшие ответили на вопросы участников совещания [4; 8].

В течение следующего дня, 28 сентября 1956 г. шла работа по трем направлениям [5; 7]. Секция археологии и этнографии работала под председательством А.П. Окладникова. На ней выступили сотрудники Дальневосточного филиала Ю.А. Сем по теме «Из истории нанайского народа» и Э.В. Шавкунов по теме «Некоторые вопросы истории Приморья и Приамурья в VII XII вв.»; научный сотрудник Магаданского областного краеведческого музея А.В. Беляева раскрыла вопрос «Результаты археологических раскопок в Ольском районе»; лектор Магаданского обкома партии М.Н. Куликов остановился на характере экономических (производственных) отношений у чукчей в конце XIX в. и начале XX в.; аспирант Института этнографии АН СССР В.Г. Ларькин осветил экономическое положение удэгейских артелей и перспективы их дальнейшего развития.

Секция истории Дальнего Востока феодализма и капитализма проходила под руководством А.В. Ефимова. На ней заслушали доклады преподавателя Благовещенского пединститута Е.П. Сычевского «К вопросу о формировании рабочего класса в Амурской области»; доцента Хабаровского пединститута Н.И. Рябова «О некоторых нерешенных проблемах исто- рии Приамурья» и научного сотрудника отдела истории ДВФАН ВТ. Щебенькова «Из истории русско-китайских отношений XVII в. (Об источниковедении и историографии русско-китайских отношений в XVII в.).

На секции истории советского общества (председательствовал И.М. Разгон) были представлены материалы Н.В. Свердлова (доцента Хабаровского пединститута) «Экономическая экспансия США на северо-востоке России в XIX - начале XX веков»; А.А. Мильштейна (доцента Комсо-мольского-на-Амуре пединститута) «Из истории революционного движения в 1905-1907 гг. на Дальнем Востоке»; В.Л. Левицкого (научного сотрудника отдела истории ДВФАН) «Первый Владивостокский Совет рабочих и солдатских депутатов (1917-1918 гг.)»; Е.В. Яковлева (доцента Хабаровского пединститута) «Особенности установления советской власти у народов Приамурья»; Б.М. Шерешевского (доцента Читинского пединститута) «О некоторых исторических предпосылках основания ДВР» и другие.

Таким образом, на трех секциях прозвучало около полутора десятков докладов, а в прениях по ним выступили Б.О. Долгих, А.П. Окладников, Ю.А. Сем, Н.П. Богданова, А.В. Ефимов, Н.К. Кольцова, Е.А. Кравцова и другие участники заседаний. Из-за дефицита времени некоторые доклады перенесли на общее заседание 29 сентября 1956 г.

Последний день работы сессии открылся пленарным выступлением И.М. Разгона «Основные проблемы истории гражданской войны на Дальнем Востоке». Внимание присутствовавших было обращено на необходимость выявления особенностей и специфики гражданской войны в отдельных районах страны в целях более полного и объективно правильного освещения хода событий этого периода. И.М. Разгон говорил и о том, что важнейшие задачи историков, занимающихся изучением проблем гражданской войны на Дальнем Востоке, - это задачи выявления социально-экономических предпосылок революции и гражданской войны; создание объективной истории дальневосточной партийной организации; раскрытие участия в борьбе за власть Советов китайского, корейского населения, местных народностей; значительно шире и глубже должна быть показана роль народных масс и руководителей освободительной борьбы.

Заинтересованность присутствовавших на сессии специалистов ярко проявилась в дискуссии по проблемам и вопросам исторической науки, затронутым в основных и секционных выступлениях [И, с. 343-349]. Участник партизанского движения на Дальнем Востоке, главный санитарный врач Владивостока М.А. Шпа-рейчук говорил о необходимости привлечения к изучению истории гражданской войны бывших партизан. Начальник военно-исторического музея Тихоокеанского флота Б.А. Сушков остановился на необходимости более активного использования богатых фондов дальневосточных музеев. А.В. Ефимов обратил внимание на неправомерное освещение некоторыми историками колонизационного процесса на востоке России. А.И. Захаров, научный сотрудник Якутского филиала АН СССР, рассказал собравшимся об исследовательской работе, ведущейся историками Якутии. Об изучении вопросов прошлого Сахалина и Курильских островов сообщила доцент Южно-Сахалинского пединститута Л.С. Грибанова. Капитан первого ранга в отставке, доцент М.М. Карпинский высказал критические замечания по организации сессии. В частности, он обратил внимание на то, что на сессии не прозвучал доклад о роли Тихоокеанского флота в истории Дальнего Востока. В прениях выступили заместитель председателя Президиума ДВФАН А.А. Беляев, доцент Южно-Сахалинского пединститута В.Я. Столяров, зав. отделом культуры Приморского крайкома КПСС С.А. Иванов.

Позднее М.Н. Тихомиров вспоминал: «Участники сессии выступали с большим энтузиазм, многие доклады были интересными, содержательными, заслуживающими всяческого внимания» (АРАН. Ф. 693. Оп. 6. Д. И. Л. 132). «Больше всего меня поразили две особенности нашей сессии. Как-то странно и в то же время радостно было слышать, когда выступавшие с мест с докладами называли тот город или район, откуда они приехали: из Камчатки, из Магадана, из Сахалина и т.д. Для меня это казалось чем-то сказочным, так как я привык к мысли о том, что Камчатка, Сахалин находятся где-то на краю света. Поражала и другая особенность -до меня никто из академиков, кроме Комарова, не был во Владивостоке, и это как бы вознаграждало меня за те трудности, которые я испытал, когда ехал в этот, все еще в те времена, далекий город» (АРАН. Ф. 693. Оп. 6. Д. И. Л. 133).

При подведении итогов сессии академик М.Н. Тихомиров подчеркнул, что, несмотря на внимание научной общественности к археологии, этнографии и новейшей истории Дальнего Востока, дел здесь оставалось «еще непочатый край» (АРАН. Ф. 693. Оп. 3. Д. 53. Л. 4). По мнению руководителя ОИН АН СССР, научные исследования по указанным направлениям нельзя осуществить «только силами ученых Москвы и Ленинграда». Необходимо широко развивать и популяризировать научную работу на Дальнем Востоке. Поэтому, - замечал далее М.Н. Тихомиров, - так радостно отметить активное участие в сессии историков Хабаровска, Благовещенска, Читы, Магадана, Владивостока, Сахалина, Камчатки. Это - залог дальнейшего развития исторической науки на Дальнем Востоке, в разработке которой видное место, несомненно, займет восстановленный Дальневосточный государственный университет» (АРАН. Ф. 693. Оп. 3. Д. 53. Л. 5-6).

По неоднократно высказанным мнениям М.Н. Тихомирова и его коллег, научное мероприятие историков в столице Приморского края прошло «с громадным успехом» [14, с. 13], послужило серьезным фактором активизации работы по изучению местной истории, истории Дальнего Востока [15, с. 199], «общие оценки сессии плодотворны и обнадеживающие. Они говорят о том, что на Дальнем Востоке имеются все условия для дальнейшего развития исторической науки» (АРАН. Ф. 693. Оп. 3. Д. 53. Л. 6).

На наш взгляд, одним из таких важных условий можно считать внимание руководителей Приморского края к научному мероприятию историков, факт участия в нем секретарей крайкома КПСС Т.Ф. Штыкова и П.А. Антохина, председателя крайисполкома Д.Я. Умняшкина и других ответственных лиц. Они дали высокую оценку роли ОИНа в становлении и развитии науки в регионе [7] и подчеркнули, что оно «делает действительно нужное и полезное дело, устанавливая связи на местах» (АРАН. Ф. 693. Оп. 3. Д. 55. Л. 6). Вместе с тем руководители Приморского края указали на недостаточное внимание сессии к вопросам истории советского общества, хотя «многие научные работники Владивостока и других городов Дальнего Востока могли бы выступить с докладами по этому важнейшему разделу советской исторической науки» [7].

Отличительной чертой выездной сессии стал ее объединенный характер - Отделение исторических наук АН СССР проводило мероприятие совместно с Дальневосточным филиалом АН СССР. С одной стороны, данное обстоятельство подчеркивало влияние, приобретаемое филиалом в научном сообществе Советского Союза, а с другой - позволяло выработать общие шаги, направленные на развитие исторической науки на Дальнем Востоке. Весьма красноречивым подтверждением этому являются несколько документов: во-первых, резолюция, принятая 29 сентября 1956 г. объединенной сессией ОИН АН СССР и ДВФАН СССР, во-вторых, постановление бюро ОИН от 16 октября 1956 г. «Об итогах работы сессии Отделения исторических наук и Дальневосточного филиала АН СССР по истории Дальнего Востока» и, в-третьих, постановление Президиума ДВФАН СССР от 10 октября 1956 г. «Об итогах сессии Отделения исторических наук АН СССР во Владивостоке 27-29 сентября 1956 г.» (АРАН. Ф. 693. Оп. 3. Д. 55. Л. 7-8, 13-14; Архив ДВФАН СССР. Ф. 1. Оп. 13. Д. 44. Л. 197-198).

Во всех указанных документах признавалось необходимым в следующем, 1957 г. провести научную сессию или конференцию, посвященную 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции и 35-летию освобождения Дальнего Востока от интервентов. Через издательство Академии наук планировалось напечатать материалы проведенного мероприятия в виде отдельного сборника под общей редакцией академика М.Н. Тихомирова, а в перспективе -добиться ежегодного издания Дальневосточным филиалом трудов «Серия историческая». Попутно заметим, что со временем стала обычной практикой организация научных конференций историков-дальневосточников и публикация сборников статей, таких как, например, «Дальний Восток за 40 лет Советской власти» [9] или «Сборника статей по истории Дальнего Востока», подготовленного по материалам объединенной сессии ОИН ДВФАН СССР (сентябрь 1956 г.) [И] и получившего высокую оценку на страницах журнала «История СССР» [14]. И доклады на конференциях, и печатные работы не только позволяли выявлять недочеты и пробелы в изучении истории Дальнего Востока, но и давали новый, серьезный исследовательский материал по огромному и своеобразному региону нашей страны и намечали проблематику для будущих исследований. Они способствовали объединению специалистов-историков и ускоряли решение многих важных вопросов.

Следует заметить, что в указанных выше документах специальным пунктом проходил кадровый вопрос. Так, бюро ОИН ходатайствовало перед Президиумом АН СССР о выделении Дальневосточному филиалу в 1956-1957 гг. семи штатных единиц - старших и младших научных сотрудников и старших лаборантов; в свою очередь Президиум ДВФАН при распределении ставок на 1957 г. предусматривал выделение отделу истории и археологии двух штатных единиц для развертывания работ по истории Дальнего Востока в советский период и трех штатных единиц для этнографических исследований.

В резолюции объединенной сессии, состоявшейся во Владивостоке, а затем и в решениях бюро ОИН содержалась позиция о ежегодном дополнительном финансировании в сумме 200-250 тыс. руб. полевых археологических и этнографических исследований на Дальнем Востоке.

По вполне понятным причинам документы имели и отличия. Допустим, Президиум ДВФАН давал несколько поручений своему отделу истории и археологии, в том числе «в самое ближайшее время подготовить совместно с управлением культуры Приморского краевого совета материал по охране памятников прошлого, прежде всего ценнейших археологических комплексов» и «усилить координацию научно-исследовательской работы центральных институтов с дальневосточными организациями координацию научной деятельности местных историков и оказание им помощи в работе».

Интересно, что только в резолюции объединенной сессии содержалась задача по возвращению во Владивосток из Томска архивных документов, так как географическая отдаленность Центрального государственного исторического архива3 от региона препятствовала развитию исторических и краеведческих исследований на Дальнем Востоке. Архив был перемещен в Приморье к началу 2006 г.

Таким образом, в первой половине 1950-х гг. активизировалось внимание к развитию исторической науки на Дальнем Востоке страны, что подтверждалось созданием в Дальневосточном филиале Академии наук СССР (г. Владивосток) отдела истории и археологии. Чтобы новая структура окрепла, стала региональным центром исторической науки, ей требовалась всесторонняя помощь. Существенное научно-методическое и организационное содействие отделу было оказано Отделением исторических наук АН СССР. Это выразилось в проведение трехдневной выездной сессии ОИН, проходившей во Владивостоке с 27 по 29 сентября 1956 г. Сессия собрала вместе историков-дальневосточников, с одной стороны, и представителей исторической науки из Москвы, Ленинграда, Томска - с дру- гой, и продемонстрировала уровень и потенциал отечественной исторической науки.

Сессия постановила перед Академией Наук СССР, ее Дальневосточным филиалом кадровые, финансовые, материально-технические, научные и другие насущные вопросы, без решения которых немыслимо было успешное развитие отдела истории и археологии во Владивостоке. Существенную поддержку отдел истории и археологии получил со стороны Президиума ДВФАН, местных партийных и советских органов.

Особо следует отметить роль академика-секретаря Отделения исторических наук АН СССР, академика Михаила Николаевича Тихомирова. Несмотря на солидный возраст и незавидное здоровье, он не только инициировал организацию выездной сессии, но и приехал во Владивосток лично, руководил ее проведением. Сессия прошла успешно и послужила солидным фактором успешного становления исторической науки на Дальнем Востоке и создания в 1971 г. в Дальневосточном научном центре Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока.

Рис. 1. Почетная грамота М.Н. Тихомирову от Президиума ДВФАН СССР q - Kai

Кочад.

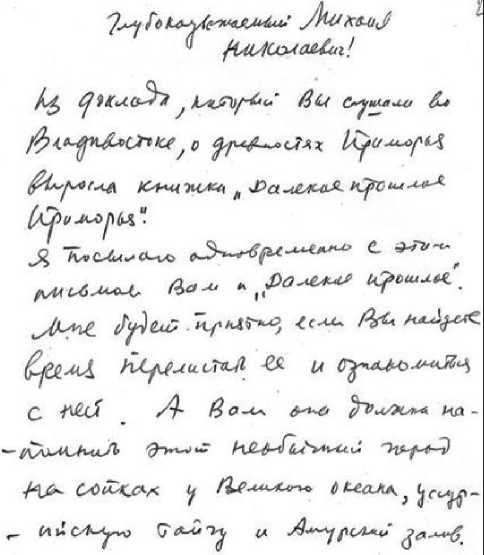

ДАЛЕКОЕ ПРОШЛОЕ ПРИМОРЬЯ

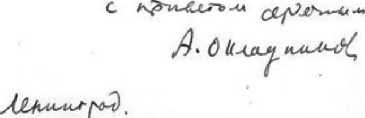

Рис. 2. Обложка книги А.П. Окладникова «Далекое прошлое Приморья», написанной на материалах доклада во Владивостоке 27 сентября 1956 г.

/У. хл srj.

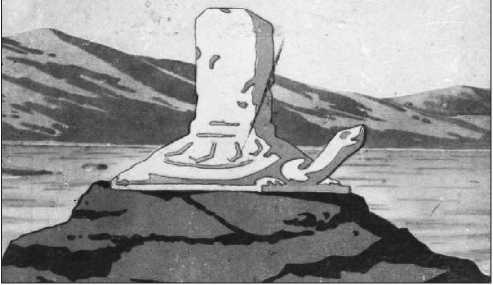

Рис. 3. Записка А.П. Окладникова академику М.Н. Тихомирову с пояснениями к подаренной книге «Далекое прошлое Приморья»

Список литературы "Здесь непочатый край возможностей, здесь великое будущее": к истории выездной сессии ОИН АН СССР во Владивостоке (1956 г.)

- Александров Б. Юбилей. 50 лет со дня создания отдела истории и археологии -предшественника Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН//Россия и АТР. 2003. № 1. С. 5-7.

- Баляба Е.А. Дарственные надписи на книгах из библиотеки М.Н. Тихомирова как отражение личности академика и его научных интересов//Дальневосточный ученый. 2008. 25 июня. С. 11.

- В Отделении исторических наук//Вестник Академии наук СССР. 1957. № 3. С. 46-49.

- Выездная сессия Отделения исторических наук Академии наук СССР во Владивостоке//Красное знамя. 1956. 28 сентября. С. 1.

- Выездная сессия Отделения исторических наук Академии наук СССР во Владивостоке//Красное знамя. 1956. 29 сентября. С. 2.

- Выездная сессия Отделения исторических наук Академии наук СССР во Владивостоке//Красное знамя. 1956. 30 сентября. С. 1. Рис. 3. Записка А.П. Окладникова академику М.Н. Тихомирову с пояснениями к подаренной книге «Далекое прошлое Приморья»

- Выездная сессия Отделения исторических наук Академии наук СССР во Владивостоке//Красное знамя. 1956. 2 октября. С. 2.

- Выездная сессия Отделения исторических наук Академии наук СССР во Владивостоке//Тихоокеанский комсомолец. 1956. 28 сентября. С. 2.

- Дальний Восток за 40 лет Советской власти: сборник статей/под ред. В.А. Шварева и др. Комсомольск-на-Амуре, 1958.

- Окладников А.П. Далекое прошлое Приморья (очерки по древней и средневековой истории Приморского края). Владивосток: Приморское книжное изд-во, 1959.

- Сборник статей по истории Дальнего Востока: материалы объединенной сессии Отделения исторических наук и Дальневосточного филиала им. В.Л. Комарова, 27-29 сент. 1956 г./отв. ред. М.Н. Тихомиров. М.: Изд-во АН СССР, 1958.

- Староверова И.П. Фонд М.Н. Тихомирова в Архиве АН СССР//Археографический ежегодник за 1968 год. М.: Наука, 1970. С. 304-314.

- Шавкунов Э.В. Как создавался наш институт//Россия и АТР. 2001. № 2. С. 96-99.

- Шунков В.И. Рецензия на Сборник статей по истории Дальнего Востока/отв. ред. академик М.Н. Тихомиров. М.: Изд-во АН СССР, 1958. -351 с.//История СССР. 1959. № 1. С. 199-202.

- Шмидт С.О. Издание и изучение наследия М.Н. Тихомирова. Тихомировские традиции//Сибирское собрание М.Н. Тихомирова и проблемы археографии: сб. науч. трудов. Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 1981. С. 5-21.