Земледелие на Корейском полуострове и возникновение рисоводства на территории Азии

Автор: Ли Джэхун

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 1 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

В соответствии с гипотезой К. Зауэра о зарождении земледелия одновременно с одомашниванием тропических растений родиной риса долгое время считалась Юго-Восточная Азия, для которой характерны теплый и влажный климат, а также обильные осадки. Однако после обнаружения в 1980-1990-х гг. новых археологических стоянок с древнейшими свидетельствами культивирования риса в Китае было выдвинуто предположение о том, что древнейшие очаги возделывания риса находились в среднем и нижнем течении р. Янцзы, а также в районах современной пров. Юньнань, которые расположены гораздо севернее Юго-Восточной Азии. Время и место начала культивирования риса вновь были поставлены под сомнение, после того как в д. Сорори в центральной части Южной Кореи было найдено некоторое количество карбонизированной рисовой шелухи. В настоящей статье приведен ряд положений, касающихся переходного периода от присваивающей формы хозяйствования к земледелию, а также истории происхождения риса - одной из наиболее важных современных сельскохозяйственных культур, возделываемых народами Северо-Восточной Азии. В работе приводятся краткий обзор научных исследований, данные о природно-климатических условиях Северо-Восточной Азии и биологической ценности риса, а также результаты анализа археологических материалов стоянки Сорори в Корее. Сделан вывод о том, что, несмотря на отсутствие достаточных оснований для предположения о существовании единственного центра распространения сельского хозяйства, необходимо расширить территориальные и временные рамки ранней истории рисоводства.

Рис, сорори, культивация, земледелие

Короткий адрес: https://sciup.org/145145795

IDR: 145145795 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.1.036-048

Текст научной статьи Земледелие на Корейском полуострове и возникновение рисоводства на территории Азии

Археология, этнография и антропология Евразии Том 45, № 1, 2017 © Ли Джэхун, 2017

От собирательства к земледелию

Переход от собирательства к земледелию определил одно из наиболее серьезных изменений в рационе питания человека современного физиче ского типа ( Homo sapiens ). Это было выдающееся событие, имевшее как положительные, так и отрицательные последствия не только для здоровья, но и для социального развития неолитических популяций. Однако у исследователей до сих пор отсутствует четкое представление о месте, времени и обстоятельствах зарождения земледелия. Кроме того, неясно, каким образом переход от собирательства к земледелию отразился на жизни человеческих сообществ. Логично предположить, что люди начали возделывать некоторые растения еще до перехода к полномасштабному земледелию.

Выращивание растений, по-видимому, не всегда было связано с оседлым образом жизни [Arnold, 1996; Kelly, 1995]; на ранних этапах производящего хозяйства могли существовать смешанные земледельческо-собирательские формы жизнеобеспечения [Bender, 1975, p. 9]. В период неолита такой вид смешанного хозяйства, вероятно, сформировался на территории Северо-Восточной Азии. Согласно этнографическим материалам, охотники-собиратели и производители продуктов питания использовали сходные по объему стратегии жизнеобеспечения и адаптации [Ibid., p. 1]. Таким образом, вероятно, люди, которые первыми культивировали просо, были успешными охотниками-собирателями; они жили в постоянных поселениях, рацион их питания был основан на многообразных ресурсах растительного и животного мира [Smith, 1995, p. 136]. Различие между такими формами хозяйствования, как собирательство и земледелие определяется главным образом тем, какое количество пищи могла обеспечить каждая система хозяйства [Hutterer, 1983, p. 173].

Всегда считалось, что появление керамиче ских изделий сопутствовало развитию земледелия и оседлости. Долгое время исследователи относили начало этого процесса практически во всем мире к раннеголоценовому и послеледниковому периодам. Вопросы происхождения риса и его культивирования на территории Азии, поскольку с ними связаны вопросы возникновения и распространения керамической культуры в регионе, а также многие гипотезы о контактах между носителями разных культур региона в эпоху неолита, всегда привлекали внимание ученых. Что касается Корейского полуострова, то в настоящее время у нас нет неопровержимых свидетельств раннего возникновения здесь процессов неолитизации. Однако многие общие положения и теории, касающиеся проблем формирования неолита, можно распространить на поздненеолитический период Кореи, отме- ченный возникновением нового стиля в оформлении керамики, а также развитием земледелия и появлением оседлости.

Долгое время специалисты придерживались мнения о том, что рис впервые начали культивировать ок. 6 500 л.н. в Юго-Восточной Азии – регионе с очень теплым и влажным климатом и муссонным режимом распределения осадков. Однако в 1980–1990-е гг. в ходе раскопок археологических стоянок были получены данные о культивировании риса с 10 000–8 000 л.н. на территории Китая. Как полагают ученые-аграрники, центр доместикации риса находился в среднем и нижнем течении р. Янцзы, а также в районах современной пров. Юньнань. С учетом того, что эти территории расположены гораздо севернее Юго-Восточной Азии, исследователи пересмотрели свое отношение к гипотезе К. Зауэра о зарождении земледелия в Юго-Восточной Азии. Позже определения времени и места начала культивирования риса вновь были поставлены под сомнение в связи с установлением по карбонатизированной рисовой шелухе, найденной в двух песчанистых слоях торфяного грунта на территории д. Сорори в центральной части Южной Кореи, радиоуглеродной даты 17 000–13 000 л.н. [Kim et al., 2013; Чхонвон Сорори…, 2000; Ли Юн-джо, У Джонъюн, 2001; Lee Y.-J., Woo J.-Y., 2003, 2004]. Однако, поскольку признаки принадлежности полученных материалов к какой-либо культуре не обнаружены, а стоянка Сорори занимает высокоширотное положение и содержит необычно древние остатки, некоторые ученые-аграрники подвергли сомнению археологическую значимость этого памятника.

Переход к земледелию в Корее

Корейскими археологами предложено несколько описаний периода перехода от охоты и собирательства к земледелию на полуострове. По мнению Ли Джун-джон, эти описания основаны главным образом на теориях, в которых определяющая роль в процессе перехода отводилась миграциям или демографической нагрузке [2001, с. 21]. До начала 1960-х гг. упрощенная трактовка причин указанного процесса преобладала и в интерпретациях динамики первобытной культуры на территории Кореи.

Основные хронологические рамки и археологические модели, заимствованные у представителей культурно-исторической школы, до сих пор используются при описании доисторического периода Кореи, но некоторые из них в настоящее время являются предметом дискуссии. Большая часть исследований 1960–1970-х гг., в которых рассматривалась возможная связь корейских керамических культур Чыль- мун эпохи неолита и Мумун бронзового века с культурами континентальных районов Китая и Сибири (см.: [Kim J.-B., 1975; Kим Джонхак, 1964; Kим Вол-льён, 1967]), опиралась на теорию миграции. В этих работах акцентировалось внимание на прямых миграциях на Корейский полуостров населения других территорий, центрах возникновения земледелия и маршрутах передвижения земледельцев. В указанных публикациях получила отражение экологическая теория Р. Брейдвуда [Braidwood, 1960; Courses…, 1962], но в них отсутствовали подробные объяснения причин перехода к земледелию [Ли Джунджон, 2001, с. 19].

Теория популяционно-ресурсного дисбаланса является основой исследований Чхве Джонпхиля [Choe, 1982; Чхве Джонпхиль, 1991], Чхве Джонпхи-ля и М.Т. Бэйла [Choe, Bale, 2002], а также К. Нортона [Norton, 1996, 2007]. По мнению этих авторов, переход к земледелию в Корее был обусловлен изменениями условий окружающей среды и/или увеличением численности населения, что вызвало дисбаланс ресурсов и популяции. С точки зрения Чхве Джонпхиля, в результате природных изменений, происходивших 5 500–4 000 л.н. и повлекших за собой похолодание, нарушилось равновесие, существовавшее между популяцией и ресурсами, это в конечном итоге привело к истощению последних и заставило людей выращивать растения [Choe, 1982; Чхве Джонпхиль, 1991]. К. Нортон главной причиной культивирования злаков считает истощение ресурсов в поздненеолитический период (4 000–3 000 л.н.), а не изменения в окружающей среде [Norton, 1996, 2007]. Создание поселений, по его мнению, способствовало увеличению популяции, что вызвало дефицит продовольствия. Эти гипотезы не содержат ссылок на прямые свидетельства возрастания демографического давления [Lee J.-J., 2001, p. 28]. Иными словами, пока нет четких подтверждений гипотез, согласно которым изменения в окружающей среде или рост численности населения могли быть непосредственной причиной перехода к земледелию на территории Кореи, хотя имеющиеся природные и археологические данные указывают на климатические и демографические перемены [Ibid.; Lee G.-A., 2011, p. S324].

Ли Джунджон считает, что теория общественного спроса лучше всего объясняет появление земледельцев, представляющих культуру Мумун бронзового века на территории Корейского полуострова, где в конце периода Чыльмун усложнение социальной стратификации обусловило истощение ресурсов [Lee J.-J., 2001; Ли Джунджон, 2001]. В ее исследованиях сочетаются положения гипотез популяционно-ресурсного дисбаланса и социального фактора, а также подчеркивается значение конкуренции сре- ди охотников-собирателей за получение избыточного продукта [Lee J.-J., 2001, p. 312–322]. По мнению Ли Джунджон, изменения условий окружающей среды и/или прирост населения в период среднего неолита явились причинами некоторых сдвигов в характере миграции населения внутри Корейского полуострова, что повлекло за собой увеличение нагрузки на природные ресурсы и заставило носителей керамической культуры Чыльмун заняться земледелием, продукты которого могли долго храниться [Ibid., p. 324–325]. Она констатирует, что увеличение популяции в Южной Корее пока не находит объяснений. Как предполагает Ли Джунджон, населявшие северную часть полуострова носители керамической культуры Мумун, с которыми связано технологическое и социальное развитие, мигрировали на юг [Ibid., p. 324]. Таким образом, исследовательница считает основной причиной возникновения и распространения процессов перехода к земледелию в Корее миграцию населения.

Ли Джунджон предлагает три возможных сценария перехода к земледелию в Корее [2001, с. 22–23]. Согласно первому, перемещения популяции сопровождались быстрым распространением земледельческой культуры. Второй сценарий, который согласуется с гипотезой К. Нельсона [Nelson, 1992, 1999], основан на гипотезе ранней вторичной диффузии и продолжительной культурной адаптации наряду с растущей значимостью земледелия. Третий сценарий допускает воплощение различных моделей адаптации под влиянием разных экологических ситуаций, сложившихся на Корейском полуострове. Кроме того, Ли Джунджон не исключает возможности сочетания миграций и культурной диффузии в некоторых регионах. Она отмечает, что эти многофакторные модели следует учитывать при анализе вопросов, связанных с переходом от охоты и собирательства к земледелию на Корейском полуострове.

Из вышесказанного следует, что многие современные корейские ученые отвергают теорию полного замещения населения, которая ассоциируется в основном с гипотезой Р. Брейдвуда, появившейся в период господства культурно-исторической школы, хотя положение о доминирующей роли миграционного фактора в развитии обсуждаемых процессов до сих пор занимает ключевую позицию в теоретических построениях. Иными словами, корейские археологи по ставили перед собой задачу выяснить, имела ме сто первичная диффузия, связанная с притоком населения, или вторичная (культурная), не сопровождавшаяся вторжением населения извне. В целом, как было отмечено, корейские ученые делают акцент на гипотезах вторичной диффузии и автохтонного развития, а не на теории популяционного замещения.

С учетом результатов анализа недавно обнаруженных археологических материалов, а также возрастающего объема данных об изменениях природно-климатических условий в эпоху голоцена можно ожидать, что археологами Кореи будут даны более подробные и убедительные ответы на вопросы, касающиеся распространения земледелия на полуострове, а также социального взаимодействия в период перехода к земледелию.

Археология и рисоводство в Азии

Бесспорно, сегодня рис очень широко культивируется в регионах с тропическим и умеренным климатом. Проблемы происхождения культуры рисоводства и ее распространения актуальны для различных областей науки. В последние десятилетия на археологических стоянках Азии было обнаружено большое количество остатков этого злака.

Многие специалисты в области палеоботаники и рисоводства связывали зарождение традиций выращивания риса с регионами, в которых в течение года имелись разнообразные пищевые ресурсы [Sauer, 1952]. К. Зауэр, который занимался популяризацией основных теорий происхождения земледелия, отвергал гипотезу зарождения земледелия в Юго-Западной Азии. По его мнению, очагом раннего земледелия была Юго-Восточная Азия. Многие исследователи считали данную территорию древнейшим центром перехода от присваивающего хозяйства к земледелию, поскольку ее природные условия способствовали зарождению сельского хозяйства. Предполагалось, что древнейшие рисоводы селились в предгорьях, на покатых склонах холмов и вблизи пресноводных источников [Sauer, 1947, 1952]. Однако значительная часть археологов отвергает эту гипотезу, поскольку археологические свидетельства зарождения земледелия, обнаруженные в Юго-Восточной Азии, относятся к более позднему периоду, чем материалы из Юго-Западной Азии и Китая.

До 1970-х гг. среди специалистов, занимавшихся изучением вопросов культивирования риса, было немало тех, кто считал родиной азиатского окультуренного риса Северную Индию [Tang, 2004, p. 18]. Другой регион, который рассматривался как место возникновения рисоводства, – южные предгорья Гималаев (см.: [Chang T.-T., 1976]). Он простирается от территории Индии до горных хребтов континентальной части Юго-Восточной Азии, включая ЮгоЗападный Китай. Этот регион характеризуется разнообразием окультуренных сортов риса. Однако здесь отсутствуют свидетельства древнейшей доместикации риса. Некоторые древнейшие следы рисоводства в континентальной части Юго-Восточной Азии найде- ны в Северо-Восточном Таиланде, на поселениях Нон Нок Тха и Банчианг. Установлено, что глину для изготовления керамики на стоянке Нон Нок Тха (датирована методом масс-спектрометрии с использованием AMS-ускорителя периодом 2 300–2 000 л.н.) смешивали с мелкой рисовой соломой. При раскопках прибрежной стоянки Хок Фаном Ди (2 000 л.н.), расположенной на юге Таиланда, также были обнаружены глиняные изделия, изготовленные из теста, которое содержало рисовую солому [Glover, Higham, 1996, p. 422]. По мнению некоторых специалистов, следы доместицированных сортов риса, встречающиеся в более поздних слоях стоянки, могут быть свидетельствами торговых отношений между местными охотниками-собирателями и земледельцами из внутренних районов [Higham, 2002, p. 77].

Остатки некоторых видов дикого риса со стоянок в долине Ганга в Индии датируются периодом от 11 000 до 10 000 л.н. [Wenming, 2002, p. 152], риса со стоянки Сомчай во Вьетнаме – от 19 000 до 17 000 л.н. [Glover, Higham, 1996, p. 421], однако даты, полученные для остатков культивированного риса с этих памятников, не являются надежными [Crawford, 2005; Crawford, Chen, 1998]. Более древних таких остатков, по сравнению с таковыми из Китая, указывающих на существование практики выращивания окультуренного риса, в регионе пока не обнаружено.

Анализ накопленных к настоящему времени археологических материалов позволяет сделать вывод о том, что в Китае представлены самые древние о статки риса и самая богатая культура рисоводства. До 1970-х гг. возможным местом древнейшего культивирования риса в Азии считалась территория пров. Юньнань на юге Китая. Некоторые ученые и сегодня полагают, что очагом культивирования риса был Южный Китай, территория пров. Юньнань, где произрастали его дикие сорта. Однако, по мнению специалистов по рисоводству, местом древней доместикации злака являлась территория между средним и нижним течением Янцзы и верховьями р. Хуайхэ. Археологические данные указывают на то, что в бассейне Янцзы рисоводство появилось гораздо раньше, чем на других территориях Китая [Yasuda, 2002, p. 130]. Даты, полученные для остатков риса с археологических стоянок в бассейне Янцзы, варьируют в диапазоне от 14 000 до 6 500 л.н. [Crawford, 2005; Crawford, Chen, 1998; Fuller, Qin, Harvey, 2008; Fuller et al., 2010; Tang, 2004; Yasuda, 2002, 2008], а сам район расположен на северной периферии современного ареала дикого риса. Следовательно, центр культивирования риса находился гораздо севернее, чем предполагалось ранее. Но поскольку достаточного количества данных о дикорастущем рисе в бассейне Янцзы не было собрано, предположения зачастую строились на косвенных доказательствах, например, на материалах древних письменных источников, результатах поиска следов дикого риса среди культивируемых сортов риса, сведениях о природно-климатических условиях в древности [Wenxu, 2002, p. 216].

Рисоводство в Корее

Древнейшие на Корейском полуострове остатки одомашненных проса и риса, обнаруженные на неполивных полях, датируются 5 500–4 000 л.н. [Ан Сынмо, 2008; Чхве Джонпхиль, 1991, с. 31; Crawford, Lee, 2003; Lee J.-J., 2001; Хан Чхангю и др.., 2002; Kim W.-Y., 1982, p. 515; Сон Ынсук, 2001]. Предполагается, что эти древнейшие злаки были частью рациона охотников-собирателей в данном регионе. Хотя исследователи не располагают надежными свидетельствами существования одомашненных растений и животных в ранненеолитический период в Корее [Lee J.-J., 2001], самым древним считается поле, засеянное рисом-сырцом, которое было найдено в ходе раскопок на юге полуострова и датировано 3 400–3 000 л.н. [Bale, 2001; Crawford, Lee, 2003; Lee G.-A., 2011, p. S326].

Вопрос о суще ствовании земледелия на территории Японии в период Дзёмон до сих пор является предметом дискуссий (см.: [Crawford, 2008]), однако появляется все больше материалов, позволяющих предполагать, что население периода позднего Дзёмо-на занималось подсечно-огневым земледелием и выращивало некоторые сельскохозяйственные культу-

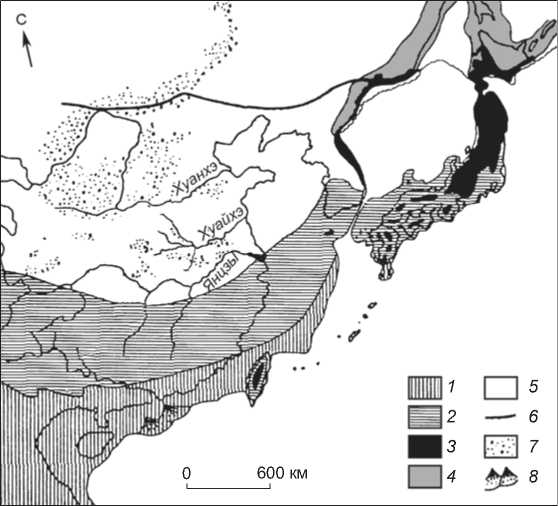

Рис. 1. Описанные маршруты распространения риса.

ры, в частности корнеплоды. Ранее у исследователей не было данных о возделывании риса-сырца в период приблизительно до 3 000–2 500 л.н. [Aikens, Rhee, 1992; D’Andrea et al., 1995; Imamura, 1996], но к настоящему времени на стоянке в западной части Японии, неподалеку от южного побережья Корейского полуострова, удалось обнаружить некоторое количество остатков риса, датируемых 4 000–5 000 л.н. [Toyama, 2002, p. 269].

Наряду с распространенным мнением о том, что Корея не является центром зарождения сельского хозяйства, существует несколько предположений о маршрутах распространения доместицированного риса из Китая в Корею и Японию (рис. 1). Поскольку имеются материалы, свидетельствующие о том, что в северной части Корейского полуострова просо начали выращивать раньше, чем рис, некоторые ученые утверждают: на территории Кореи и Японии культура рисоводства пришла из южных и центральных прибрежных районов Китая (см., напр.: [Kim W.-Y., 1982; Lindstrom, Uchiyama, 2012, p. 284]). Другие специалисты рассматривают регионы Юго-Восточной Азии и Южного Китая как центры, через которые проходили маршруты распространения культуры выращивания риса на территории Кореи и Японии. Эта точка зрения не нашла большого количества сторонников, хотя на многих археологических памятниках в бассейне Янцзы были обнаружены древние остатки риса [Ahn, 2010, p. 92; Takamiya, 2001]. Тем не менее некоторые исследователи (см., напр.: [Ahn, 2010; Choe, 1982]) настаивают на том, что культура выращивания риса, зародившаяся на северо-востоке Китая, где возделывалось преимущественно просо, сначала пришла на юг Корейского полуострова, а затем на территорию Японии. Предположения о маршрутах распространения риса в Южном Китае и Юго-Восточной Азии пока не нашли подтверждений, хотя обсуждение некоторых гипотез продолжается.

В Китае древнейшие поля, засеянные рисом-сырцом, появились, вероятно, 6 000–5 000 л.н. [Fuller, Qin, Harvey, 2008], но остатки риса, обнаруженные на поселениях в пров. Хунань и Хубэй в Южном Китае, датируются 8 500–8 000 л.н. Достаточно известная неолитическая стоянка Хэмуду в Китае, возраст которой составляет 6 900–7 000 лет, была местом поселения общины, занимавшейся выращиванием риса [Barnes, 1993; Bellwood, 2005; Crawford, 2005; Chang K.-C., 1986; Fuller, Qin, Harvey, 2008; Fuller et al., 2010; Liu, 1985]). В работах Й. Сато [Sato, 2002], Д. Фуллера и др. [Fuller, Qin, Harvey, 2008] обсуждается вопрос о том, дикорастущий или возделываемый рис представляют остатки зерен, обнаруженные на стоянке Хэмуду. Д. Фуллер с соавторами отмечают, в частности, необходимость проведения систематических исследований дикорастущих и окульту- ренных видов риса в Китае с целью разработки эволюционных моделей, которые в дальнейшем можно будет использовать для проведения пространственных и временных сравнений [Ibid.].

Вероятность зарождения древних форм земледелия в неолитический период на Корейском полуострове обсуждается в корейской археологии много лет. Общепринятым является мнение о том, что периоду перехода от неолита к бронзовому веку соответствует начальная стадия в развитии земледелия в доисторической Корее. Хронологические рамки, по-видимому, будут отодвинуты как минимум на несколько тысяч лет назад. Изучение отпечатков зерен злаков на поверхности керамических изделий с недавних пор считается эффективным методом реконструкции жизнедеятельности поселений, отложения которых не содержали растительные остатки [Сон Джунхо, Даисукэ Накамура, Арата Момохара, 2010, с. 34]. С помощью этого метода, активно применяемого в Японии, но пока не столь распространенного в Корее, были определены отпечатки проса на фрагментах неолитической керамики, датируемых 7 000–6 000 л.н. [Квон Гёнхун, 2011]. В полевых отчетах исследователей археологических стоянок приведено описание многих фрагментов керамики, имеющих отпечатки зерен, но анализ большинства последних ограничен данными макроскопического осмотра [Ким Мингу, 2010, с. 52]. Хотя многие из этих фрагментов являются подъемным материалом, можно надеяться, что более развернутые исследования отпечатков помогут получить новую ценную информацию [Там же, с. 53].

По последним сведениям, при раскопках неолитической стоянки, обнаруженной вблизи восточного побережья Южной Кореи, приблизительно в 400 м от береговой линии моря, впервые в Северо-Восточной Азии было выявлено древнее возделываемое поле с поселением неолитического периода [East Asia’s…, 2012]. Согласно результатам изучения фрагментов глиняной посуды, каменных наконечников стрел и обугленных зерен проса, а также абсолютного датирования почвы, эта стоянка эпохи среднего неолита относится к 5 000 л.н. Как следует из обсуждений теорий, предложенных в ходе изучения перехода к земледелию на территории Кореи, многие проблемы, касающиеся путей распространения рисоводства, тесно связаны с вопросом о происхождении культуры Мумун эпохи бронзового века Кореи.

Рис со стоянки Сорори

В 1998 г. появилось сообщение о том, что в ходе археологических раскопок неподалеку от д. Сорори в центральном регионе Южной Кореи в двух слоях торфяной почвы были выделены 59 обгоревших зе- рен риса (18 зерен древнего риса и 41 зерно предположительно риса), которые оказались наиболее древними среди всех аналогичных материалов, найденных прежде. Для обгоревших рисовых зерен были получены даты 13 010 ± 190–12 520 ± 150 л.н., для предположительно риса – 17 310 ± 310 л.н. [Kim K.-J. et al., 2013; Lee Y.-J., Woo J.-Y., 2003], позволившие считать эти зерна окультуренного риса древнейшими из обнаруженных в Азии [Ли Юнджо, У Джонъюн, 2001; Lee Y.-J., Woo J.-Y., 2003].

Стоянка Сорори была открыта в 1994 г. при проведении охранно-спасательных работ, целью которых являлся поиск палеолитических орудий, погребенных в поверхностном слое на территории планируемого строительства промышленного комплекса Оч-хан. Стоянка расположена на параллели 36–37° с.ш. на пологом склоне горы Осон, приблизительно в 2 км от р. Михочхон, которая является притоком р. Кымган [Kim J.-Y. et al., 2003]. В ходе первых раскопок в 1997–1998 гг. в верхнем культурном слое были обнаружены 11 коротких древних зерен риса, напоминающих зерна сорта японика , а также 1 длинное гладкое зерно и несколько зерен предположительно риса двух видов. Этот слой содержал многочисленные палеолитические орудия: кливеры, скребки, изделия с анко-шами, нуклеусы, отщепы [Чхонвон Сорори…, 2000]. Чтобы ответить на вопросы, возникшие у специалистов в связи с обнаружением рисовых зерен на стоянке Сорори, в 2001 г. были организованы дополнительные полевые исследования. При их проведении найдены шесть мелких фрагментов рисовой шелухи и несколько зерен предположительно риса. Большая часть рисовых зерен находилась в верхнем торфяном (среднем в разрезе) слое (14 800–12 500 л.н., 32,13– 31,36 м над ур. м.). В нижнем торфяном слое обнаружено зерно предположительно риса (по пяти образцам получена дата 17 300–16 300 л.н.) [Lee Y.-J., Woo J.-Y., 2003, p. 34]. В хорошо сохранившихся четвертичных осадках были зафиксированы культурный горизонт (палеолитические слои) и толща торфяных отложений. Поскольку культурные материалы в слоях, содержавших зерна риса, отсутствовали, значение остатков риса на стоянке Сорори до сих пор вызывает споры.

Результаты исследований свидетельствуют о том, что 15 000–7 000 л.н. температура воздуха и влажно сть в южных регионах Северо-Восточной Азии, особенно в бассейне Янцзы, была на 3–4 °С выше, чем в настоящее время [Smith, 1995, p. 122; Tang, 2004, p. 20; Zheng, Bao Yin, Petit-Maire, 1998]. В центральной и южной частях Корейского полуострова, согласно данным анализа древесного угля с археологических памятников, ранее 51 000 л.н. преобладал холодный климат, а 18 630–16 400 л.н. – теплый и сухой [Park, Kim, Lee, 2004]. Спорово-пыльцевой анализ материалов со стоянки Сорори [Kim J.-Y. et al., 2003, p. 51–53] показал, что 16 680–13 010 л.н. центральная зона южной части Корейского полуострова была покрыта лиственными или смешанными лесами, теплый и влажный климат способствовал развитию заболачивания. Лиственные и широколиственные леса с теплолюбивой и болотной растительностью сохранялись до 9 500 л.н. (рис. 2). Результаты исследований стоянки Сорори свидетельствуют о сплошном заболачивании этой местности и доминировании злаковых растений Gramineae после окончания холодного этапа раннего периода. Формирование почвенной структуры стоянки после заболачивания происходило в сухих теплых климатических условиях голоцена. Анализ почвы памятника Чанхенни, образовавшейся в сопоставимых геологических условиях, показал аналогичный результат [Ibid., 54–56]. На стоянке Сорори были обнаружены останки жесткокрылых насекомых. Известно, что кормовой базой этих видов являлись корни болотных растений [Ли Юнджо, У Джонъюн, 2001, p. 99–104]. Следовательно, стоянка Сорори могла располагаться в заболоченной среде; это подтверждают и данные спорово-пыльцевых анализов.

В слоях Сорори, содержавших древние зерна риса, не найдено каменных орудий, но в центральном регионе Южной Кореи зафиксировано большое количество палеолитических стоянок. Материалы указывают на неоднократное заселение стоянок, на од-

Рис. 2. Фитогеографические зоны во время последнего ледникового максимума (21 000–15 000 л.н.) в Восточной Азии (по: [Cohen, 2002, p. 217, fig. 1; Yasuda, 2002, p. 217–227]).

1 – широколиственный вечнозеленый лес субтропической умеренной зоны; 2 – смешанный хвойный/широколиственный лес; 3 – субарктический хвойный лес; 4 – тундра и лесотундра; 5 – лес и степь; 6 – граница ареала вечной мерзлоты; 7 – пустыня и лес; 8 – конус выноса.

ной удалось обнаружить древние останки человека [Lee Y.-J., Woo J.-Y., 2004]. Изучение каменного инвентаря этих памятников выявило такие признаки важных изменений, происходивших приблизительно 30 000 л.н., как увеличение доли небольших интенсивно ретушированных орудий, а также добывание сырья вдали от стоянки [Bae, 1992, p. 17; Пэ Гидон, 1997, с. 2; Seong, 1998, 2008]. Изменения методов обработки камня дают основание полагать, что жизнь людей позднего палеолита была более насыщенной, чем населения предшествующего времени [Kong, Lee, 2004, p. 102; Seong, 2008, 2009]. Если ранее при выращивании и уборке злаков люди использовали, вероятно, простые каменные орудия (палки-копалки и каменные мотыги, а также каменные орудия со шлифованным лезвием или ножи на отщепе, изготовленные из кремнистого известняка) [Glover, Higham, 1996, p. 433], то обитатели стоянки Сорори возделывали рис, возможно, с помощью таких каменных орудий, известных в центральном регионе Южной Кореи, как остроконечники с черешком (пластинчатый нож).

Окультуренный рис или дикий?

Обычно различают два подвида окультуренного риса – Oryza sativa и Oryza glaberrima. Наибольшую популярность в мире приобрел O. sativa. В Африке выращивается также O. glaberrima. Как полагают ученые, диким предком O. sativa является обыкновенный азиатский дикий рис О. rufipogon, представленный как многолетними, так и однолетними разновидностями. К предковым подвидам O. glaberrima относится O. barthii (= O. breviligulata) – однолетняя трава, эндемик Западной Африки. Эти два культурных растения были одомашнены независимо друг от друга. Они четко различаются по основным признакам, промежуточные формы встречаются редко [Oka, 1991, p. 58]. В Азии отмечено два подвида одомашненного риса (произошедшего главным образом от O. sativa) – индика (общее название длиннозерного риса) и японика (короткозерный рис) [Wenming, 2002, p. 152]. Форма расхождения между этими подвидами до сих пор вызывает споры. Специалисты в области рисоводства, занимающиеся проблемами распространения окультуренных видов риса, изучают условия произрастания и ареалы диких видов, которые дали начало культурным формам. В настоящее время индику выращивают в большинстве регионов Юго-Восточной Азии, в т.ч. Южном Китае, тогда как японику – в Северном Китае, Корее и Японии. Имеющиеся данные указывают на то, что индика более соответствует зоне муссонных дождей (тропические и субтропические низменно сти); она культивируется на территориях, расположенных к югу от 33° с.ш., на высоте до 2 тыс. м над ур. м. Японика адаптирована к более коротким вегетационным периодам и более низким температурам. Выращивается в регионах, расположенных выше 33° с.ш., а также в горных районах на юге Китая. Зафиксирован ограниченный генетический дрейф между индикой и япо-никой; из этого следует, что их выведение в качестве отдельных одомашненных сортов произошло очень давно [Smith, 1995, p. 127]. По археологическим данным, обитателям стоянок в Юго-Восточной и СевероВосточной Азии был известен такой вид, как O. sativa. Материалы некоторых памятников, обнаруженных в Южном Китае и в бассейне Янцзы, свидетельствуют о возделывании как индики, так и японики. Однако идентификация зерен этих видов, как правило, осложняется тем, что зерна несущественно различаются по размеру [Ibid.].

Исследователи стоянки Сорори выделяют на ней две группы зерен риса и две группы зерен, напоминающих рис. Зерна с этой стоянки, которые делятся на короткие и длинные, значительно отличаются от зерен современных культурных сортов [Че 1-хве…, 2003, с. 62]. По данным Хо Мунхве и др., вариации характеристик короткозерного риса в пределах ограниченной площади, например, в раскопе, могут указывать на раннюю стадию доместикации. Выявить эти вариации не удалось, поскольку в наличии было только одно длинное зерно, но по морфологии древний длиннозерный рис отличается от короткозерного, а также от риса современных длиннозерных сортов [Там же].

Первая группа рисоподобных остатков включает зерна как небольшие, так и более крупные, по сравнению с зернами современных сортов японики . Такие зерна второй группы по размеру похожи на зерна современных сортов. Однако большая часть коротких зерен по морфологическим признакам ближе к зернам древнего риса, обнаруженным в 1991 г. в окр. Иль-сан в Корее (см.: [Сон Боги, Син Сугджон, Чан Хосу, 1992]), которые внешне отличаются от таковых современных культурных сортов японики .

Выше отмечалось, что ввиду отсутствия артефактов исследователи не смогли определить, к окультуренному или дикому рису относятся зерна, обнаруженные на стоянке Сорори [Ahn, 2010]. Специалисты в области рисоводства, опираясь на результаты анализа морфологических особенностей находок, склонны считать, что зерна со стоянки Сорори представляют собой одомашненную форму этого злака. Как сообщает Й. Сато, «у дикого риса О. rufipogon имеются длин- ные ости, их плотность выше, чем у окультуренных сортов» (цит. по: [Yasuda, 2002, p. 130]). Кроме того, для дикорастущего риса характерны ломкий стебель и длинная ость [Ibid.]. У некоторых видов дикого риса в результате мутаций сформировался твердый жесткий стебель [Ibid., p. 141–142; Sato, 2002]. По данным исследователей, по форме стебель риса со стоянки Сорори напоминает таковой современных культурных сортов. В ходе эксперимента, проведенного Мо-рисимой [Ibid., p. 130], было установлено, что формирование культурной формы на основе дикого риса происходит через несколько поколений. Древние собиратели риса могли бессознательно отдавать предпочтение более устойчивым и сильным сортам, зерна которых в процессе роста прочно держались в колосе [Bender, 1975, p. 53]. Хотя результаты анализа ДНК показали, что рис со стоянки Сорори имеет довольно незначительное генетическое сходство (39,6 %) с современными дикими и окультуренными сортами, вопрос о том, какова эволюционная взаимосвязь между этими образцами предположительно риса и его дикими видами, до сих пор остается открытым [Че 1-хве…, 2003, с. 62].

Биология риса

Обсуждение вопроса о регионах, которые могли быть центрами зарождения культивирования риса, невозможно без рассмотрения их природно-кли-матиче ских особенностей. К. Зауэр предположил, что на территориях, на которых в древности культивировался рис, были постоянные источники воды [Sauer, 1952]. Как считает большинство специалистов, занимающихся изучением выращивания риса, наиболее благоприятными для его раннего возделывания были орошаемые территории, расположенные в зонах с высокой температурой и влажностью, обильными осадками и большим количеством солнечного света [Huke, 1976, p. 37]. Результаты исследований показывают, что температура – один из основных факторов, влияющих на рост риса. По мнению Б. Вергара, под воздействием низких температур растение в период прорастания может подвергаться обратимой деформации, связанной с замедлением химических реакций и физических процессов, но восстанавливается при наступлении благоприятных погодных условий [Vergara, 1976, p. 72]. Из этого следует, что рис обладает способностью приспосабливаться к условиям окружающей среды. В настоящее время рис выращивают не только в высокоширотных регионах, например, в Центральной Чехии, расположенной на 50° с.ш., и префектуре Хоккайдо в Японии, расположенной севернее 40° с.ш., но и в некоторых высокогорных районах Непала и Индии, где средняя температура воздуха в период вегетации гораздо ниже, чем в Юго-Восточной Азии и Южном Китае [Huke, 1976, p. 38]. Следует отметить, что культивирование риса в этих районах было бы невозможным без усилий и изобретательности человека [Ibid., p. 40]. В настоящее время, как и прежде, рис выращивается в сложных природных условиях и приносит неплохой урожай. Вероятно, пока еще рано заявлять о том, что происхождение дикого и/или окультуренного риса связано исключительно с тропическими или субтропическими регионами, в которых обильные водные ресурсы в сочетании с высокими температурами были доступны на протяжении большей части года.

Обсуждение и выводы

До начала археологических исследований в бассейне Янцзы, в результате которых было обнаружено много стоянок с материалами, указывающими на существование в регионе не только практики сельскохозяйственного выращивания риса, но и хорошо развитых рисоводческих общин, некоторые специалисты считали родиной древнейшего окультуренного риса Юго-Восточную Азию. Сторонники гипотезы возникновения земледелия в Юго-Восточной Азии и районах Южного Китая, утверждали, что границы ареала дикого риса не доходили до Янцзы. По их мнению, древние рисоводческие общества, селившиеся вдоль реки, уже были высокоразвитыми; свидетельства первых попыток культивирования риса пока не обнаружены. С точки зрения этих специалистов, окультуренные виды риса были принесены на данные территории из регионов, расположенных гораздо южнее бассейна Янцзы. В долине реки найдено немного свидетельств произрастания дикого риса; некоторые его виды недавно обнаружены в среднем и нижнем течении Янцзы [Smith, 1995, p. 120]. Ученые продолжают дискутировать о том, существует ли генетическая связь между дикими и предковыми видами дикого и окультуренного риса. При отсутствии датированных материалов невозможно сделать вывод о том, был рис, остатки которого удалось обнаружить на археологических памятниках Юго-Восточной Азии, местным по происхождению или принесенным с других территорий; не найдены также прямые археологические свидетельства происхождения окультуренного риса в Юго-Восточной Азии.

К. Зауэр выдвинул гипотезу о том, что охотникам-собирателям Юго-Восточной Азии дикий рис был известен задолго до того, как этот злак стал частью их повседневной системы питания. Со временем люди, населявшие места, где произрастали различные виды растений, перешли от присваивающей формы хозяй- ства к земледелию. По мнению К. Зауэра, раннее одомашнивание растений имело форму огородничества, а не полевого земледелия. Он также предположил, что на начальных этапах развития земледелия выращивались корнеплоды [Sauer, 1952]. Сначала возделывание корнеплодов получило распространение во влажных тропиках Юго-Восточной Азии; здесь можно было выращивать не требующие больших трудозатрат ямс, таро и маниоку, хотя они менее урожайные по сравнению с такими посевными культурами, как рис и пшеница. Специалисты допускают, что охотники-собиратели Юго-Восточной Азии занимались выращиванием корнеплодов или зерновых до возникновения полноценной системы земледелия, однако прямых археологических свидетельств этого не обнаружено [Bellwood, 1997, p. 203]. Предположения К. Зауэра о зарождении земледелия в Юго-Восточной Азии, возможно, верны, но их нельзя проверить [Ibid.].

Дискутируя о том, где, когда и по каким причинам культивирование растений стало частью системы жизнеобеспечения охотников-собирателей, некоторые современные ученые все большее значение придают историко-экологическим характеристикам конкретной местности (см.: [Bailey et al., 1989; Hutterer, 1988; Maloney, 1998]). Известно, что в тропиках преобладают относительно неплодородные и даже непригодные для сельского хозяйства почвы [Hutterer, 1988, с. 72], однако, как полагают К. Эндикотт и П. Беллвуд, в этих зонах было достаточно ресурсов дикой природы для выживания небольших кочевых групп, занимавшихся собирательством [Endicott, Bellwood, 1991, p. 181]. Вероятно, следует согласиться с предположением о том, что в ЮгоВосточной Азии в целом экстенсивные способы ведения сельского хозяйства не могли использоваться; исключение составляют прибрежные низменности, речные долины, а также территории с вулканической почвой. Однако нельзя исключить вероятность формирования где-либо в Юго-Восточной Азии небольших общин, занимавшихся в основном выращиванием риса. Поэтому предположения, высказанные К. Зауэром, до сих пор не теряют актуальности. Гипотеза о едином центре возникновения земледелия и последующих диффузионных процессах все еще востребована, но подвергается активной критике. Хотя современные данные археологии, биологии и агрономии указывают на то, что начало культивирования риса не обязательно было связано с одним регионом; прежде чем отказываться от гипотезы К. Зауэра, необходимо провести дополнительные исследования.

Большая часть древнейших рисоводческих стоянок была обнаружена в Китае, поэтому многие ученые считают центром древнейшего культивирования риса территорию Центрального и Южного Китая. Вся история культуры Северо-Восточной Азии рассматривается с позиции теории диффузии из Китая в другие регионы Азии, однако некоторые ранее выдвинутые аргументы в пользу того, что маршруты распространения одомашненного риса с территории Китая на территории Кореи и Японии проходили по южным, центральным или северным районам Китая, вызывают критику [Choe, 1982; Chon, 1992; Kim W.-Y., 1982; Nelson, 1982a, b; Takamiya, 2001].

Накопленных к настоящему времени материалов пока недостаточно для оценки значения стоянки Сорори, для этого необходимы надежные археологические свидетельства из южных районов Корейского полуострова. Вместе с тем, если исследователи единодушно признают рис со стоянки Сорори окультуренной формой, то нам придется пересмотреть представления о биологических характеристиках риса, а также связанные с ними гипотезы, например, о том, что территории с благоприятными для произрастания дикого риса природными условиями не могут располагаться выше 30° с.ш., или о том, что очаг древнейшего рисоводства должен был находиться в том регионе, где в настоящее время произрастают известные виды дикого риса. Поскольку у нас нет оснований для вывода о едином очаге земледелия и одомашнивания растений, можно предположить, что становление земледелия происходило в разных регионах мира [Bender, 1975, p. 15], возможно, одновременно существовали смешанные системы земледелия. Б. Бендер призывала с осторожностью относиться к некоторым предубеждениям, распространенным среди специалистов в области археологии. По ее мнению, археологи, работающие в таких регионах, как Юго-Западная Азия и Мезоамерика, где при наличии археологических материалов, чаще всего хорошей сохранности, отсутствуют остатки местных корнеплодов, связывают зарождение земледелия с возделыванием семенных культур, хотя, как правило, они хуже поддаются культивированию [Ibid.].

Археологам или специалистам в области рисоводства, возможно, нет необходимости заниматься поисками археологических стоянок или районов, в которых представлены все генетические разновидности риса (от самых ранних до современных). Существует много способов, с помощью которых человек приспосабливается к условиям окружающей среды. Археологические материалы отражают влияние на изменение поведения человека как природных, так и социальных факторов. Все возможные виды адаптации человеческих сообществ к условиям окружающей среды рассматриваются в качестве о сновных факторов культурной истории. Не исключено, что ключевую роль в становлении земледелия играли миграции. Специа- листам, занимающимся изучением истории рисоводства, следует учитывать, что предковая форма риса, представленная на стоянке Сорори, не обнаружена. Кроме того, очень важно учитывать, что климатические условия южной части Корейского полуострова, сложившиеся в течение последнего ледникового периода, были близки к таковым южных регионов Китая, находящихся на 5–10° ниже широты Южной Кореи [Cohen, 2002, p. 223]. Требуется проведение дополнительных исследований для реконструкции природной обстановки, особенно в период позднего плейстоцена в южных регионах полуострова [Pavao-Zuckerman, 2000, p. 34].

Происхождение окультуренного риса до сих пор остается загадкой, но мы, возможно, должны изменить направление наших исследований. Вероятно, становление древнейшего рисоводства, в результате развития которого появились все возделываемые в настоящее время сорта, происходило в нескольких регионах. Хотя С.-М. Ан считает, что рис, обнаруженный на стоянке Сорори, мог быть принесен из более теплого южного региона, расположенного в палеобассейне Янцзы, палеолитическим населением, которое занималось собирательством, или перелетными птицами [Ahn, 2010, p. 90], следует допустить многовариантность происхождения одомашненного риса. С учетом данных о рисе со стоянки Сорори можно надеяться, что остатки древнего окультуренного риса удастся обнаружить в бассейне Янцзы, а также в более северных регионах Азии. В будущем исследования необходимо проводить с привлечением более широкого спектра методов научного анализа, учитывающих историко-экологические особенности данного региона, что позволит получить достоверные археологические данные.

Выражаю признательность Ли Юнджо, Хью Поупноу и Ребекке МакСвейн за их помощь в подготовке этой статьи.

Список литературы Земледелие на Корейском полуострове и возникновение рисоводства на территории Азии

- Ан Сынмо. Состав злаков бронзового века Корейского полуострова: по остаткам зерен // Хонам когохакпо. - 2008. -№ 28. - С. 5-50 (на кор. яз.).

- Квон Гёнхун. Отпечатки зерен злаков возрастом 7 тыс. лет, обнаруженные в Пусане // Чосон ильбо. - 2011. -24 сент. (на кор. яз.).

- Ким Волльён. Культура гребенчатой керамики в бассейне реки Амноккан // Пэксан хакпо. - 1967. - № 3. -С. 99-108 (на кор. яз.).

- Ким Джонхак. История формирования корейского народа // Хангук мунхваса дэге (Введение в историю корейской культуры). - Сеул: Изд-во Ин-та этногр. Ун-та Корё, 1964. -Т. 1. - С. 317-430 (на кор. яз.).

- Ким Мингу. Появление ранних форм разведения риса в бассейне р. Йонсанган // Хангук когохакпо. - 2010. -№ 75. - С. 46-71 (на кор. яз.).