Земля, земельный участок и части земельных участков как объекты земельных правоотношений (часть 3. Части земельных участков)

Автор: Иванова Е.А.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Юридические науки

Статья в выпуске: 3-1 (90), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье проводится комплексное, системное исследование объектов земельных правоотношений, перечисленных в ст. 6 Земельного кодекса РФ: земли как природного объекта и ресурса, земельных участков и частей земельных участков. Структура изложения статьи разделена на три части. В третьей части статьи проводится анализ частей земельных участков. Обосновывается, что причинами необходимости выделения частей земельного участка является развитие общественных потребностей и оптимизация землепользования. При этом часть земельного участка, также как и сами по себе земельные участки относятся к третьему аспекту понимания земли - земли как объекта собственности (и иных прав на землю). Кроме того в данной части приводится заключение, в рамках которого формулируются основные общие выводы по теме исследования в целом.

Земля, зе́мли, почва, земельный участок, искусственный земельный участок, части земельных участков, земельные правоотношения, объекты

Короткий адрес: https://sciup.org/170203447

IDR: 170203447 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-3-1-79-83

Текст научной статьи Земля, земельный участок и части земельных участков как объекты земельных правоотношений (часть 3. Части земельных участков)

Третий по счёту объект земельных отношений, названный в ст. 6 Земельного кодекса РФ [1], и, пожалуй, наиболее неоднозначный с точки зрения теоретикоправовой оценки – это части земельных участков.

Легальное определение этому термину Земельный кодекс РФ не приводит. Однако логический его анализ наталкивает на мысль о том, что поскольку мы говорим о части такого понятия как земельный участок (легальное определение которому имеется, и которое мы разбирали во второй части данной статьи) – все свойства присущие земельному участку, должны быть присущи и его части.

Самый интересный момент здесь, думается, заключается в том, что земельный участок уже сам по себе является частью – частью поверхности земли как природного объекта и ресурса. Как уже ранее было отмечено в проводимом исследовании – такую часть поверхности земли необходимо образовывать для того, чтобы у землеоб-ладателей (главным образом, частных) имелась законная возможность реализовывать в отношении него установленные зе- мельным и гражданским законодательством права, вовлекать его в гражданский оборот и осуществлять различные виды и формы хозяйствования.

Но тогда возникает вопрос: для чего может понадобиться уже сформированный земельный участок дробить на ещё более мелкие части?

Анализ законодательства о государственной регистрации недвижимости [2] показывает, что основными такими причинами могут служить необходимость установления сервитута и совершение сделок (аренда и др.) или установление на участке зон с особыми условиями использования территории (подзоны). Т.е. главным образом либо сам собственник земельного участка обособляет его часть и допускает к владению или пользованию этой частью другое лицо, например аренда частей земельных участков, являющихся машиноместами на автостоянке или торговыми местами на рынке [3, c. 42, 43].

Либо есть объективная необходимость обособления части земельного участка. Например, на земле расположена зона с особыми условиями использования терри- тории (допустим охранная зона линии электропередач). Если сформировать часть территории, на которой расположена охранная зона, то со всего остального участка такие ограничения будут сняты. При этом часть земельного участка можно будет передать в аренду сетевой организации, которая эксплуатирует линию ЛЭП [4].

Таким образом, выделению частей земельного участка способствуют развитие общественных потребностей (по воле или вопреки воле собственника земельного участка) и оптимизация землепользования.

При этом нужно понимать, что указание на возможность, как минимум, совершения сделок с частями земельных участков – говорит о том, что эти самые части также выступают в гражданском обороте как объекты недвижимости. И как верно замечает С.А. Гречун, для того чтобы земельный участок стал объектом гражданских правоотношений необходимо провести его государственный кадастровый учёт [5, с. 57]. И именно это явление затрудняет дальнейшее понимание «природы» части земельного участка.

Так, С.А. Гречун пишет: «Исходя из определения государственного кадастрового учёта, который направлен на индивидуализацию объекта недвижимого имущества, можно заключить, что кадастровый учёт части земельного участка невозможен. Часть является собой только в пределах чего-то целого, при этом, целым является земельный участок, имеющий характеристики индивидуально-определённой вещи. Таким образом, когда часть земельного участка приобретает соответствующие характеристики, она становится самостоятельным земельным участком» [5, с. 57-58].

А.Д. Никитин также замечает: «… часть земельного участка можно продать только в том случае, если он прошёл государственный кадастровый учёт, что даёт основания признать её индивидуальноопределённой <…> поэтому подтверждается мысль о том, что часть земельного участка представляет собой самостоятельный земельный участок, оформленный в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с законодательством о государственной регистрации недвижимости» [6, с. 903, 907].

Однако автору данной статьи прийти к выводу о том, что часть земельного участка – это фактически сформированный отдельный земельный участок, не даёт именно тот факт, что сам законодатель использует слово «часть».

Как отмечает Н.Н. Мельников: «Целое и часть представляют собой философские категории, выражающие отношение между некоторой совокупностью предметов и отдельными предметами, образующими эту совокупность» [3, с. 42]. Именно поэтому его анализ правоприменительной практики по этому вопросу позволяет далее ему прийти к выводу о том, что «…недопустимы переход права собственности на часть земельного участка, а также совершение сделок, в результате которых может состояться такой переход (например, ипотека), поскольку в этом случае разрушается взаимосвязь между целым и частью, что фактически означает раздел вещи и образование новых вещей, иными словами, часть становится «новым» целым – самостоятельным объектом» [3, с. 45].

Следовательно, часть земельного участка – это не раздел земли и не осуществление полноценного выдела из него, так как в случае образования (уточнения) части земельного участка он сохраняется и существует в своих прежних границах, но его фрагмент становится при этом полноценным объектом недвижимости [4]. И установление границ части участка, и его кадастровый учёт свидетельствует, как отмечает Н.Н. Мельников, только об обособлении в составе участка его элемента (части), но само по себе никак не влечёт раздела участка и образование самостоятельного объекта [3, с. 46].

В завершении анализа такого понятия как «части земельных участков» хочется добавить, что возможность вовлечения этих частей в хозяйственный (гражданский) оборот позволяет нам причислять его к третьему аспекту понимания земли, т.е. земли как объекта собственности (но именно здесь более подходит термин «об- ладания»). Следовательно, получается, что земля в этом аспекте фактически может быть представлена не только в виде конкретного земельного участка, как уже ранее об этом говорилось, но и в виде обособившейся в составе этого участка его определённой части.

При этом многие вопросы понимания сущности как такового понятия «части земельных участков» пока остаются открытыми, и представляется, что именно законодательные их уточнения, во многом устранили бы имеющуюся здесь правовую неопределённость и противоречивость.

Заключение

В заключении проведённого исследования можно сделать следующий вывод: земля - это очень многогранный термин и его понимание не может быть исчерпано в рамках одного определения, а потому всякий раз нужно уточнять конкретный аспект и контекст, в котором этот термин планируется быть использованным.

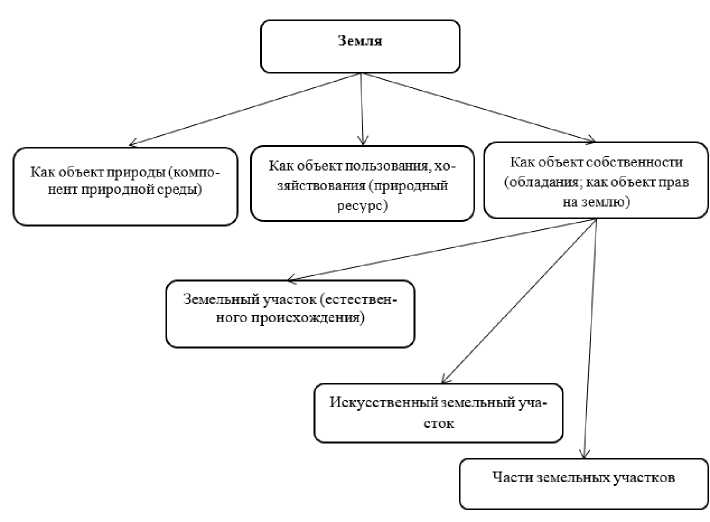

При этом с юридической точки зрения важно понимание земли в трёх аспектах (см. рис. 1):

-

- земли как объекта природы (компонента природной среды);

-

- земли как объекта хозяйствования (природного ресурса);

-

- земли как объекта собственности (или обладания, т.е. как объекта различных прав на землю, в роли которых могут выступать сформированные земельные участки либо их части).

Рис. 1. Юридические аспекты понимания термина «земля»

При этом данная мысль вполне соотносится с основным принципом земельного законодательства, сформулированном в п.п. 1 п. 1 ст. 1 Земельного кодекса РФ, согласно которому - регулирование отношений по использованию и охране земли осуществляется исходя из представлений о земле как о: природном объекте, природном ресурсе и одновременно как о недвижимом имуществе, объекте права собственности и иных прав на землю.

Подобная многогранность и многозначность термина «земля» очень хорошо видна, например, в английском языке, в котором для разных значений (аспектов понимания слово «земля») используются, соответственно и разные термины, тогда как в русском языке мы во всех данных ситуациях зачастую ограничиваемся употреблением только самого общего родового понятия (исходя из чего, без уточнения контекста, уяснение его смысла может быть затруднено).

Так, в английском языке для обозначения Земли как планеты употребляется термин «earth»; земля в значении суши, владения, территории – «land»; земля в значении почвы, грунта – «ground». Хотя справедливости ради, нужно отметить, что каждый из приведённых английских терминов, также, в свою очередь, является многозначным [7, с. 248, 346, 441].

Как справедливо отмечают авторы одного из учебников по земельному праву – в данной отрасли понятия, составляющие категорию «объекты земельных отношений» сложны и не всегда ясны и продиктовано это, прежде всего тем, что определив точный и законченный их перечень в ст. 6 Земельного кодекса РФ, законодатель установил легальное определение только одного из них (земельного участка), оставив остальные без должного внимания [8, с. 23].

Кроме того, из-за наличия диффузии земельного и гражданского законодательства [5, c. 55] уяснять их сущность становится ещё труднее.

Однако автор данной статьи выражает надежду, что в вопросе понимания объектов земельных правоотношений, произведённое исследование, всё-таки смогло внести хотя бы некоторую ясность и определённость.

Список литературы Земля, земельный участок и части земельных участков как объекты земельных правоотношений (часть 3. Части земельных участков)

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ // СЗ РФ, 2001, № 44, ст. 4147 (с изм. на 04.08.2023 № 492-ФЗ // СЗ РФ, 2023, № 32 (часть II), ст. 6224).

- Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 № 218-ФЗ // СЗ РФ, 2015, № 29 (часть I), ст. 4344 (с изм. на 19.10.2023 № 503-ФЗ // СЗ РФ, 2023, № 43, ст. 7602).

- Мельников Н.Н. Виды частей земельных участков, их правовой режим и оборотоспособность // Хозяйство и право. - 2018. - № 8 (499). - С. 42-53.

- Образование частей земельного участка // Европейская юридическая служба. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://els24.com/article/775-obrazovanie-chastey-zemelnogo-uchastka/(дата обращения: 14.01.2024).

- Гречун С.А. земельные участки и их части как объекты гражданских и земельных правоотношений // Аграрное и земельное право. - 2016. - № 4 (136). - С. 53-59. EDN: VVBPUB

- Никитин А.Д. Часть земельного участка как объект земельных правоотношений // Эволюция российского права: материалы XIX Международной научной конференции молодых ученых и студентов (Екатеринбург, 29-30 апреля 2021 года) / Уральский государственный юридический университет. - Екатеринбург, 2021. - 1874 с. EDN: FCLUNW

- Мюллер В.К. Новый англо-русский словарь: Ок. 170 000 слов и словосочетаний. - М.: Рус.яз.-Медиа, 2003. - 946 с.

- Земельное право: учебник для бакалавров / отв. ред. Н.Г. Жаворонкова, О.А. Романова. - Москва: Проспект, 2013. - 352 с.