Железный боевой топор из собрания музея Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына

Автор: Худяков Юлий Сергеевич, Борисенко Алиса Юльевна, Орозбекова Жазгуль

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Этнография народов Евразии

Статья в выпуске: 3 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлен краткий экскурс основных вех научного изучения боевых топоров, имевших распространение у кыргызов Тянь-Шаня в позднем Средневековье и Новом времени. Приведено подробное описание железного боевого топора из коллекции музея Кыргызского национального университета им. Жусупа Баласагына. Он отнесен к отдельному типу боевых топоров - с низким обухом, узким клином и расширенным, закругленным лезвием. Проведен сравнительный анализ изучаемого боевого топора с находками рубящего оружия енисейских кыргызов, а также древних тюркских и монгольских воинов раннего и развитого Средневековья. Прослежены сходные черты в его оформлении с рубящим оружием кыргызских и узбекских воинов Средней Азии в позднем Средневековье и в Новое время. В результате авторы статьи пришли к заключению, что данная находка должна относиться к комплексу вооружения кыргызских воинов на Тянь-Шане позднего Средневековья и начала Нового времени. Боевой топор был важным видом оружия ближнего и рукопашного боя, которым владели кыргызские воины.

Кыргызстан, кыргызы тянь-шаня, музей кыргызского национального университета, комплекс вооружения, боевые топоры

Короткий адрес: https://sciup.org/147219537

IDR: 147219537 | УДК: 903.

Текст научной статьи Железный боевой топор из собрания музея Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына

Актуальная задача в деле изучения военного дела населения Тянь-Шаня – выявление в составе музейных коллекций предметов вооружения, которые могут датироваться поздним Средневековьем и принадлежать тянь-шаньским кыргызским воинам. Такая работа позволит установить непосредственные связи между средневековым и современным населением региона, что важно для установления происхождения кыргызов Тянь-Шаня.

Одним из видов вооружения у них могли быть проушные топоры. Однако до сих пор данная категория оружия не получила должного освещения в специализированных научных исследованиях. Для изучения кыргызского рубяще-дробящего оружия ближнего боя большой интерес имеет железный боевой топор, хранящийся в собрании Музея Кыргызского национального университета им. Жусупа Баласагына. В связи с этим важно дать его характеристику с историкокультурной точки зрения, проведя датирование и определение этнической принадлежности, что и является целью и задачами настоящего исследования.

Систематическое изучение военного дела кыргызов Тянь-Шаня, в том числе их вооружения, началось в середине ХIХ в. В 1857 г. путешествие на Тянь-Шань совершил П. П. Семенов-Тян-Шанский [Семенов, 1946. С. 182–183]. По сведениям И. Бардашова – участника данной экспедиции, кыргызы имели разные виды оружия [История…, 1984]. Работавший в составе экспедиции художник П. М. Кошаров зарисовал различные стороны жизни и быта кыргызов, в том числе предметы кыргызского вооружения. Среди иных видов оружия им были воспроизведены и боевые топоры «ай-балта» [Абрамзон, 1953. С. 161]. В конце XIX – начале XX в. важные сведения о военном деле кыргызов Тянь-Шаня были собраны кыргызским исследователем Б. Солтоноевым. В его сочинении среди видов оружия, имевшихся у кыргызских воинов, указаны копья, «бердыши» и дубинки, луки и стрелы, ружья. Изредка использовались сабли. Отмечено, что в походном положении «бердыши» вешали на луки седел [Солтоноев, 1996. С. 402–404].

В дальнейшем, в 1970–1980-х гг., изучение вооружения и военного искусства кыр-гызов Тянь-Шаня было продолжено на материалах кыргызского героического эпоса «Манас». В работе С. Мусаева приведены описания разных видов оружия и доспехов главного героя эпоса. Среди них выделены пика «сырнайза», «живое ружье», изготовленное в Исфагане иранскими оружейниками, меч, боевой топор «ай-балта», названный бердышом, и панцирь [1979. С. 159– 161]. В дальнейшем в трудах И. Б. Молдо-баева по эпическим источникам были охарактеризованы кыргызские боевые топоры «ай-балта» [1989. С. 122–123]. В работе С. Кайыпова упомянуты использовавшиеся кыргызскими воинами в качестве оружия ближнего боя дубинка и боевой топор [1990. С. 152–154]. В статье Р. А. Бейбутовой рассмотрены названия различных видов оружия, в том числе луков и стрел, копий, сабель, боевых топоров и булав в кыргызском языке [1995. С. 126–135].

Некоторые сведения о вооружении кыр-гызов Тянь-Шаня в XVIII–XIX вв. приведены в обобщающем труде по истории Кыргызстана; среди различных видов оружия, которые применяли кыргызские воины, упомянуты копья, пики, сабли и кольчуги среднеазиатского ремесленного производст- ва, а также боевые топоры [История…, 1984. С. 611, 620].

В последние годы изучением различных видов наступательного оружия населения Тянь-Шаня в позднем Средневековье и Новом времени, занимались и авторы настоящей статьи. Нами проанализированы особенности оружия, применявшегося кыргызскими воинами в ходе боевых действий и в заупокойной обрядности. Исследованы предметы кыргызского вооружения из музейных коллекций разных городов Кыргызстана [Худяков, 2013. С. 127–129]. Были заново изучены сведения из кыргызского героического эпоса «Манас» о различных видах оружия и приемах ведения военных действий, которые применяли кыргызские воины в позднем Средневековье и Новом времени.

По итогам данной деятельности можно уверенно говорить, что боевым топорам «ай-балта» в составе оружия ближнего боя кыргызских воинов принадлежала важная роль. Среди них выделяются вислообушные и топоры с выступающим обушком. Для боевых топоров Нового времени были характерны клины (бойки), расширенные к полукруглому лезвию, часть которых имела круто загнутые концы [Там же. С. 128]. В их ряду находится и анализируемый нами образец.

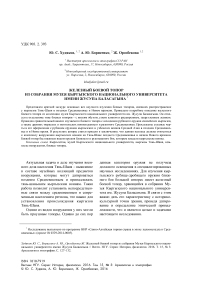

Предмет представляет собой железный кованый топор с невысоким цилиндрическим обухом, широким проухом с овальным отверстием для крепления топорища, узким клином (бойком) с расширенным, слегка закругленным лезвием и треугольным выступом с затупленным концом. Общая длина топора – 17 см, ширина лезвия – 8 см, ширина обуха – 4 см (см. рисунок). Находка не имеет близких аналогий с железными топорами, обнаруженными в памятниках древнего и средневекового населения на территории Кыргызстана. Изделие может быть выделено в самостоятельный тип боевых топоров – с низким обухом, узким клином и расширенным закругленным лезвием.

При сравнительном анализе типологических особенностей днного артефакта с секирами средневековых тюркских и монгольских воинов представляется возможным определить его место среди других боевых топоров. Так, в результате исследования военного дела енисейских кыргызов было уста- новлено, что в период их проживания на Среднем Енисее в VI–VIII вв. они имели в составе комплекса оружия ближнего боя высокообушные боевые топоры. В IX–XII вв. кыргызы владели низкообушными боевыми топорами. В раннем Средневековье боевые высокообушные узколезвийные топоры имелись на вооружении у древнетюркских воинов [Гаврилова, 1965. Рис. 9, 11; Савинов, 1982. Рис. 5, 3]. В арсенале вооружения монголов в развитом Средневековье были широко распространены узколезвийные высокообушные проушные топоры и своеобразные черешковые секиры с широкими лезвиями. Железный узколезвийный топор с низким обушком обнаружен на городище Кара-Джигач, разрушенном Тимуром во время похода в Моголистан во второй половине XIV в. [Камышев, 2004. С. 844. Рис. 3]. Наибольшее число сходных черт у рассматриваемого боевого топора прослеживается с позднесредневековыми секирами из лесостепного Алтая и Средней Сибири, для которых были характерны варианты с уплощенным или невысоким обушком, узким клином (бойком) и широким, округлым лезвием. Хронология одной из этих секир определена в рамках монгольской эпохи [Горбунов, 2006. С. 84–85]. Определенное сходство изучаемого изделия прослеживается с топориками «ай-балта» узбекского ремесленного производства [Холодное оружие…, 2006. С. 213–216]. Изображение боевого топора похожей формы было выявлено Л. А. Бобровым и А. О. Прониным на одном из надгробных камней – култыпасов XVIII– XIX вв., в Западном Казахстане [2014. С. 258–259. Рисунок, 34]. Однако прослеживаются существенные отличия боевого топора из собрания музея КНУ от кыргызских секир с округлым лезвием и загнутыми концами Нового времени из собрания музея «Манас Ордо» [Худяков, 2013. С. 128].

Ценные и информативные сведения о применении боевых топоров или секир кыргызскими воинами в позднем Средневековье и Новом времени содержатся в кыргызском героическом эпосе «Манас». Секира, наряду со стрелами и ружьем, копьем, мечом и булавой, названа в числе предметов вооружения главного героя кыргызского эпоса – Манаса [Манас, 1988. С. 493–495]. В обращении главного эпического героя и военачальника кыргызского войска к кыргызским батырам они названы теми, кто «может

Железный топор из собрания музея Кыргызского национального университета им. Жусупа Баласагына, Бишкек сражаться копьем», «бьется дубиной», «искусно рубится саблей» и «секирой умело владеет» [Там же. С. 340–341]. Это означает, что умелое владение секирой наряду с другими видами оружия было важным показателем воинского профессионализма. Судя по описанию поединка между Манасом и калмакской воительницей, «удалой» амазонкой Сайкал, ведущим видом оружия, которым противоборствующие воины атаковали друг друга, были копья. Во время столкновения Сайкал смогла повредить копьем панцирный доспех своего противника и серьезно ранить его. После атаки копьем она стала наносить Манасу удары секирой. Тот защищался щитом и сам ударил свою соперницу боевым топором [Там же. С. 368–372]. Подобная последовательность замены одного вида оружия на другое приведена также в описании поединка между кыргызским батыром Абдылды и калмак-ским зайсаном Кегети. Они последовательно атаковали друг друга копьями. Затем «взяли булатные мечи». Потом противники атаковали друг друга секирами, однако никто не победил [Там же. С. 428–430].

В восточных письменных исторических источниках позднего Средневековья об использовании боевых топоров кыргызскими воинами не говорится. Однако, судя по изученным материалам, приведенным выше, можно сделать вывод, что кыргызы наряду с луками и стрелами, копьями, саблями и булавами продолжали использовать боевые топоры и в этот период. Исходя из имеющихся предметных аналогий, боевой топор с низким обухом, узким клином (бойком) и расширенным закругленным лезвием из собрания музея КНУ может быть отнесен к позднему Средневековью и начальному периоду Нового времени.