Женские кожаные туфли на высоком каблуке XVII-XVIII веков (по материалам археологических комплексов русских Омского Прииртышья)

Автор: Татаурова Л.В., Богомолов В.Б.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 2 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

В работе рассматривается представительная коллекция кожаной обуви, в которую входят как археологически целые образцы, так и детали, обнаруженные в ходе археологических исследований сельских комплексов русского населения Омского Прииртышья XVII-XVIII вв. По объему она сопоставима с коллекциями кожаной обуви, обнаруженной при раскопках городов Мангазея в Ямало-Ненецком авт. окр. и Тара в Омской обл. На основе комплексного изучения находок, предполагающего в частности определение назначения и связанных с ним конструктивных и технологических особенностей изделий, выделены десять типов обуви. Подробно изучена женская туфля на высоком каблуке с поселения Изюк I, сочетающая как русские, так и западно-европейские черты. Рассмотрены и описаны форма и конструкция обуви, материал и технология изготовления. Для воссоздания первоначальной объемной формы сделан макет изделия на деревянной колодке, на основе которого выполнена графическая реконструкция туфель в пяти проекциях. С помощью реконструкции выявлены конструктивные недостатки обуви, обусловившие ее неудобство при носке, которое отмечалось в письменных источни-кахXVII в. Прослежены истоки формирования типа 10 обуви. Установлено, что данный тип женских туфель на высоком каблуке сформировался в Западной Сибири в последней четверти XVII - начале XVIII в. Туфли были изготовлены предположительно ремесленниками Тары и в этом же городе, скорее всего, куплены жителями поселения Изюк. Набор типов обуви, которую носили сельские жители и обитатели городов Мангазеи и Тары, различался.

Русские, археология, кожаная обувь, сельские поселения

Короткий адрес: https://sciup.org/145145750

IDR: 145145750 | УДК: 391+904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.2.109-117

Текст научной статьи Женские кожаные туфли на высоком каблуке XVII-XVIII веков (по материалам археологических комплексов русских Омского Прииртышья)

На фоне значительных по объему коллекций кожаной обуви из Европейской России, сформированных во время обширных археологических изысканий и большей частью опубликованных [Осипов, 2006, с. 8–12], сибирские материалы выглядят пока довольно скромно. Коллекции кожаной обуви русских Сибири XVII–XVIII вв. изучены крайне неравномерно: одни исследованы на монографическом уровне, другие рассмотрены в небольших статьях; материалы некоторых памятников лишь упоминаются в литературе. Большое количество материалов не только не введено в научный оборот, но и не систематизировано [Богомолов, Татаурова, 2014, с. 8]. По количеству и сохранности кожаной обуви, найденной в Западной Сибири, выделяются три наиболее крупные коллекции. Первую – самую представительную – составляют находки из г. Мангазеи; она наиболее полно опубликована [Визгалов, Пархимович, Курбатов, 2011]. Второй по объему можно считать коллекцию г. Тары; ее изучение только начато – выполнено первичное определение типов предметов [Богомолов, Татауров, 2010]. Третья по значимости коллекция объединяет находки, полученные при раскопках сельских поселений XVII–XVIII вв.: Изюк I, Ананьино I, Бергамак I (Большереченский, Тарский, Муромцев-ский р-ны Омской обл.). Такое деление, конечно, условно: коллекции разные по объему и степени сохранности, кроме того, мангазейские и тарские кожаные изделия характеризуют городскую обувь XVII в., а предметы из памятников Изюк I, Ананьино I, Берга-мак I – деревенскую обувь XVII–XVIII вв.

Цель настоящей работы – представить типологию обуви из сельских памятников XVII–XVIII вв. и реконструкцию женских туфель на высоком каблуке (тип 10).

Типология кожаной обуви из сельских памятников Омского Прииртышья

Кожаная обувь на сельских памятниках Омского Прииртышья обнаружена в ходе археологических раскопок, проводившихся в 1996–2014 гг. Л.В. Татауровой при участии В.Б. Богомолова. На поселениях найдены более 800 предметов из кожи, бересты, дерева и металла, являвшихся элементами обуви. Все они систематизированы, описаны и изучены с точек зрения технологии, конструирования и дизайна. На основе полученной информации реконструирована форма изделий, выделены десять типов обуви; находки датированы концом XVII – XVIII в.

Подробное описание и графическая реконструкция обуви всех де сяти типов будут представлены в монографических работах; пока публикуются результаты изысканий отдельно по каждому типу обуви. К настоящему времени в научный оборот введены сведения о погребальной обуви русских Омского Прииртышья XVII–XVIII вв. [Богомолов, Татаурова, 2014], которая отнесена к типу 2 – чирки*.

За основу для выделения типов взяты назначение обуви и связанные с ним конструктивные и технологические особенности. Описание типов выполнено с использованием терминов, которые приняты в материаловедении и конструировании кожаных изделий и широко применяются в археологии с 1950-х гг. [Осипов, Лихтер, 2004, с. 4–6, 8; Осипов, 2006, с. 23–38]. Всю археологическую обувь в соответствии с ее назначением можно разделить на две категории: бытовая (носимая при жизни) и погребальная «покойницкая», ритуальная. Бытовая представлена обувью всех типов, погребальная – только обувью 2-го вида типа 2.

Тип 1 – мягкая обувь без каблука, которой соответствует название коты**. Исследователи Манга-зеи отнесли такие туфли к жестким формам обуви (I вариант) с цельнокроеной головкой [Визгалов, Пар-химович, Курбатов, 2011, с. 42]. Мы определяем их как туфли промежуточного вида, поскольку они сочетают черты обуви мягких и жестких форм: мягкий верх и толстая жесткая подошва. Конструкция туфель включает подошву, головку, задник и тканую опушку. Верх, изготовленный из выростка*** или полуко-жаника*4, толщиной 1,5–2,5 мм, соединен потайным швом с подошвой из кожи бычка или бугая толщиной

3–5 мм. Туфли осаживались на симметричную колодку. Носок двух видов: заостренный или округлый, подошва в перейме* заужена, головка свободная или тесная, закрывала всю стопу. В Омском Прииртышье эта обувь бытовала не только в XVII, но и в XVIII в.

Тип 2 – туфли мягкой формы без каблука. Представлен двумя видами: 1-й – бытовая обувь, которой соответствует название чирки, 2-й – погребальная обувь, по конструкции аналогичная чиркам. Обувь 2-го вида обнаружена в погребальных комплексах по селений Изюк I и Ананьино I. Ее конструкция включает подошву, головку, отрезной задник и тканую опушку, соединенные выворотным швом. Все детали выкроены из опоека** толщиной 0,5–1,0 мм. На многих участках головки имеются следы линейного тиснения в косую сетку. Обувь осажена на симметричную колодку. Туфли имеют заостренный носок, подошву, заметно отогнутую наверх, и высокую головку, охватывающую всю стопу. Туфли 1-го вида с толстой подошвой встречаются на поселениях. Туфли 2-го вида в отличие от бытовых не имеют следов износа, с тонкой подошвой, изготовлены по упрощенной технологии [Богомолов, Татаурова, 2014, с. 10–11]. В погребальном комплексе Изюк I среди т.н. покойницкой обуви имеется один экземпляр бытовых туфель типа 2. Использование бытовой обуви в качестве погребальной является общерусской традицией [Маслова, 1984, с. 91].

Тип 3 – женские туфли, которые в XVII в. на Руси называли башмаками***. Они жесткой формы, на твердой подошве, с низким (до 29 мм) или средним (от 30 до 40 мм) каблуком. Состоят из однослойной подошвы, каблука из фликов*4, головки с поднарядом*5, двойного задника с объемным берестяным вкладышем. Подошва толщиной 3–5 мм сделана из кожи бычка или бугая, с выпуклым, симметрично сходящимся широким носком, зауженной переймой и узкой пяткой, имеется каблук высотой 2–3 см. Каблук длинный из наборных фликов, пробитых деревянными гвоздями, сзади повторяет контур подошвы, доходит до пе-реймы. Головка из выростка толщиной 2 мм с поднарядом из опоека толщиной 1 мм на носке пришита к подошве потайным швом. На взъеме и пятке ее край отогнут наружу и пришит к подошве сквозным швом. В задник для придания ему выпуклой формы вставлен вкладыш из четырех слоев бересты, скрепленных деревянными гвоздями. В европейской части страны этот тип туфель начал формироваться в XV в. [Осипов, 2006, с. 42–44]. Вероятно, от него в XVII в. произошли коты на каблуке, ставшие общерусскими в XIX в. [Пармон, 1994, с. 123–124].

Тип 4 – мужские туфли – башмаки жесткой формы на твердой подошве со средним или высоким каблуком. Они состоят из подошвы, каблука из фликов, головки с поднарядом или без него, задника с одинарным берестяным вкладышем. Качество и толщина кожи такие же, как и у туфель типа 3. Низ и верх соединены потайным швом. Подошва с округлым или слегка заостренным носком заужена в перейме. К ней деревянными гвоздями прибит массивный полукруглый каблук высотой 3–5 см из фликов, которые пробиты железными гвоздями с круглыми шляпками (20–30 шт.), заменявшими набойки. По таким признакам, как форма подошвы, каблука и головки рассматриваемые мужские башмаки сходны с туфлями, распространенными на Руси в XVII в. [Осипов, 2006, с. 42–44].

Тип 5 – мужские сапоги жесткой формы на низком и среднем каблуке. По конструкции раскладываются на подошву, каблук из фликов, головку с поднарядом или без него, задник одинарный или двойной с берестяным вкладышем, двухчастное голенище с поднарядом или без него. Подошва толщиной 3–4 мм из кожи бычка, бычины* с но ском округлой или слегка заостренной формы. Головка и голенище изготовлены из опоека и выростка толщиной 1,0–2,5 мм. Низ и верх соединены потайным швом. Аналоги этих сапог, которые в XVII в. назывались «сапоги телятинные», имеются в коллекциях обуви Мангазеи [Визгалов, Пархи-мович, Курбатов, 2011, с. 52–54].

Тип 6 – мужские туфли жесткой формы на твердой подошве со средним каблуком. Они со стоят из многослойной подошвы, каблука из фликов, ранта**, головки с поднарядом, двухслойного задника с многослойным берестяным вкладышем. Подошва (до шести слоев) из опоека толщиной 1 мм, верхний слой является стелькой. Носок прямой шириной 6 мм. Каблук высотой 2–4 см из фликов, скрепленных деревянными гвоздями и прошивкой. Верх соединен с подошвой рантом. Туфли этого типа относятся к западно-европейской обуви второй половины XVII – начала XVIII в. [Фукай, Суо, Ивагами, 2003, с. 18].

*Бычина – шкура кастрированных быков [Осипов, 2006, с. 102].

-

**Рант – узкая полоска кожи, соединяющая верх обуви с подошвой [Там же, с. 56].

Тип 7 – женские туфли жесткой формы без задника и каблука. Со стоят из однослойной подошвы, внутренней подушечки, головки. Подошва толщиной 4 мм из кожи бычка очень узкая в области пятки и переймы, резко расширяется к плюсно-фаланговому соединению и имеет острый носок. К головке носок пришит потайным швом, а узкая часть подошвы – сквозным. Подушечка сделана из нескольких слоев кожи. Такие туфли назывались бабуши (от фр. babouche). Мода на них пришла в Россию, а затем и в Сибирь из Франции, где они были популярны в конце XVII – XVIII в. Фасон этой обуви имеет турецкое происхождение [Ньюман, Шариф, 2009, с. 15].

Тип 8 – женские туфли жесткой формы без задника на твердой подошве с кожаным каблуком. По фасону это классические туфли мули (от англ. mules). Туфли состоят из подошвы, головки и каблука. Изготовлены из опоека и выростка толщиной от 1 до 2 мм очень хорошей выделки. Подошва четырехслойная с заостренным носком, заметно суживается в перейме и к пятке, включает подносошник*, стельку из бересты, рант. Головка с заостренным носком и небольшими подтреугольными крыльями имеет поднаряд. Подошва, головка, каблук высотой 5 см, состоящий из фликов, которые пробиты деревянными гвоздями, соединены прошивкой через рант.

Такие туфли появились в Западной Европе в XVI в. [Ньюман, Шариф, 2009, с. 122]. В первой половине XVIII в. мули , привезенные из Франции или сшитые по французским образцам, получили распространение в европейской части России [Осипов, 2006, с. 43]. Отсюда они были привезены в Сибирь.

Тип 9 – женские туфли жесткой формы без задника на твердой подошве с деревянным каблуком. Обувь этого типа также относится к мулям , но имеет конструктивные и технологические особенности. У нее двухслойная подошва, деревянный каблук венского вида** с кожаной обтяжкой и головка с поднарядом. Низ и верх соединены потайным и выворотным швами.

Тип 10 – женские туфли на высоком каблуке с деревянным вкладышем-втулкой***. В их конструкции и технологии изготовления сочетаются русские и западно-европейские черты.

Во время археологических изысканий на поселении Изюк I не были обнаружены такие дополнения к обуви, как портянки, онучи, чулки, что объясняется особенностями культурного слоя – в нем плохо сохраняется текстиль. Однако они имеются в археологических материалах из Тары и Мангазеи [Визгалов, Пархимович, Курбатов, 2011, с. 63–65].

Нам пока не удалось найти плетеную обувь из кожи, лыка или бересты (лапти). На поселениях встречается много бере стяных лент, но связать их с обувью этого рода мы не можем.

Реконструкция женских туфель на высоком каблуке типа 10

В коллекции обуви сельских памятников Омского Прииртышья этот тип представлен археологически полной формой, поэтому он был выбран для реконструкции.

Воссоздание формы и конструкции деталей. Женская обувь, анализируемая в данной работе, в коллекции сельских памятников Омского Прииртышья представлена 1 полной формой, 3 кожаными фрагментами и 16 железными набойками с супинаторами, что составляет 2,5 % от общего количества находок. В качестве эталона взята наиболее хорошо сохранившаяся полная форма с поселения Изюк I, пригодная для детальной реконструкции. Во время исследования были проведены стандартные процедуры консервации и весь комплекс материаловедческого, конструкторского, технологического и дизайнерского анализа.

Общая методика изучения и принципы научного описания кожаной обуви давно сложились и устоялись [Осипов, Лихтер, 2004, с. 4–28]. Нами дополнительно разработана методика реконструкции форм обуви на основе посадки изделий на деревянные колодки. Без этого провести достоверную графическую реконструкцию формы обуви трудно.

В коллекции имеется лишь правая туфля с хорошо сохранившимися поднарядом и задником с вкладышем-втулкой. Значительные утраты отмечены на подошве и верхе головки, отсутствуют супинатор с набойкой. Такие потери восстанавливаются с помощью специальной методики макетирования объемных форм, которая имеет большое значение для реконструкции формы и технологии изготовления обуви. Для нашего исследования это особенно важно, поскольку описываемая археологическая туфля не совсем соответствует известным нам образцам. Ее полного аналога нет в литературе. Макет был изготовлен сначала из картона и бумаги, затем из кожи.

Археологическая туфля относится к жесткой конструкции на подошве с крокулем* и высоким каблу-

-

*Подошва с крокулем огибала каблук, покрывая его сверху, и одновременно являлась набойкой в его пяточной части [Осипов, 2006, с. 54].

ком. В археологической литературе к высоким от-но сят каблуки высотой более 3 см, в современных изданиях по технологии изготовления обуви – более 5 см [Лиокумович, 1986, с. 52–53]. Туфля состоит из подошвы, супинатора с набойкой, головки, задника, поднаряда, вкладыша-втулки. Все кожаные детали выкроены на деревянной доске по деревянным лекалам остро отточенным сапожным ножом. Обрезка произведена очень аккуратно.

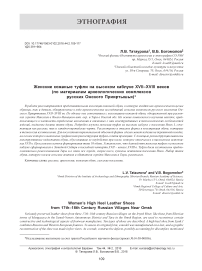

Подошва с крокулем относится к типу изогнутых (рис. 1, 1, а ), изготовлена из толстой жесткой кожи грубой выделки толщиной 4 мм. Кожа сильно истерта, но можно определить, что это выделанная шкура крупного рогатого скота. Сохранилась бóльшая часть подошвы длиной 17 см. Отсутствуют носок и низ каблука. Их форма воссоздана с помощью макетирования. Установлено, что общая длина подошвы составляла 23,8 см. В пяточной части подошва заканчивается полукругом, образуя набоечную поверхность каблука. Носок широкий, полукруглый, его ширина в плюсно-фаланговой части 9,7 см. Подошва сильно заужена в перейме: ее ширина 5 см, в набоечной части* ширина 3,8 см, т.е. перепад размеров от перей-мы к задней части был незначительный. При соединении подошвы и головки на макете носок получается слегка плоским или с небольшим (не более 5 мм) подъемом. Но в туфлях из памятника Изюк I подъем к каблуку начинается в середине геленочной части (переймы), в 12,7 см от носка, что не отвечает функциональной нагрузке конструкции и форме ноги. Далее подошва облегает фронтальную часть каблука и загибается в его набоечной части, что соответствует традиции, которая появилась на Руси в конце XVI – начале XVII в. [Осипов, 2006, с. 54]. У подобных западно-европейских туфель на каблуке XVIII в. подошва обычно повторяет анатомическую форму стопы. Подошва туфли с поселения Изюк I немного асимметричная, что обусловлено кроем. У нее отсутствуют стелька и прокладка; даже если бы они были из ткани, которая истлела, о стался бы отпечаток, но его нет на подошве. Особенность конструкции подошвы – наличие железного супинатора, следы которого хорошо читаются.

Супинатор с набойкой, которая по форме и размерам соответствует набоечной части каблука. На подошве осталось отверстие для крепления супинатора. Он представлял собой металлический изогнутый стержень с головкой в виде плоского кольца, соединенный с плоской набойкой, в которой имелись отверстия для гвоздей, скреплявших набойку с каблуком (рис. 1, 3, в ).

д

Рис. 1. Конструкторско-технологическая реконструкция женских туфель на высоком каблуке с поселения Изюк I.

1 – схема раскроя: а – подошвы, б – задника, в – поднаряда, г – головки; 2 – детали основы втулки: а – заготовка, б – согнутая втулка; 3 – втулка в сборе: а – с берестяными фликами, б – берестяные флики, в – супинатор с набойкой; 4 – графическая реконструкция швов: а – разрез туфли сбоку, б – тач-ный шов, в, г – двойной потайной шов, д – сквозной шов.

Поднаряд верха туфли сохранился очень хорошо. У головки утрачен носок. Он легко восстанавливается по поднаряду, хотя размеры и конструктивные линии у этих элементов различаются. Поднаряд является частью верха и низа – пришит не только к подошве, но и к фронтальной поверхности каблука (рис. 1, 1, в ). Он изготовлен из двух кусков кожи толщиной 2 мм. Кожа телячья, хорошо выделанная, но внутренняя поверхность зачищена не особенно тщательно. Вместе с тем кожа жесткая, благодаря чему сохраняется форма головки и увеличивается жесткость каблука. Носок закругленный, симметричный. Его длина 9,6 см. От носка отходят изогнутые крылья: в начале под углом в 65°, а ближе к концам – 40°. Длина крыльев 16 и 13 см, ширина – 5, ближе к концам – 4,5 см. Более короткое крыло подкройное, на конце подтреугольной формы, ширина основания 2,5, длина 6 см. На конце другого крыла имеется подпрямоугольный выступ, общая длина которого 7, ширина 3 см. Эти выступы при сшивании образуют задник и часть каблука. Характерно, что они имеют в верхней части треугольные выемки длиной 1,5 и шириной 0,7 см. Микроскопическим исследованием было установлено, что это разрывы, которые появились в местах наибольшего натяжения кожи по сторонам каркаса задника и каблука. Следовательно, туфли не были новыми, но находились в хорошем состоянии.

Верх головки выполнен из кожи лучшего качества, чем кожа, из которой сделан поднаряд: она в 2 раза тоньше, толщиной всего 1 мм (рис. 1, 1, г ). Кожа телячья, хорошей выделки, с тщательно заглаженной внутренней поверхностью, мягкая и эластичная. Сохранность верхнего слоя головки плохая, носок утрачен, однако крылья сохранились полно. По форме реконструированный верх головки совпадает с поднарядом на носке и большей частью крыльев. Но головка шире поднаряда на 5 мм по линии верха обуви. На эту ширину слой кожи подгибался и сшивался с поднарядом. Длина носка составляла 10,2 см, длина крыльев 12,5, ширина – от 5 до 6 см. Левое крыло было подкройным. К его концу пришит ромбовидный кусок кожи со сторонами 5,0 и 4,2 см. Характерно, что концы крыльев косо срезаны и к ним пришит задник туфель.

Задник является частью как верха, так и низа обуви (рис. 1, 1, б). Он изготовлен из одного куска кожи толщиной 1 мм, которая по характеристикам совпадает с кожей верхнего слоя головки. Первоначально выкройка по форме была близка к вытянутому шестиграннику, но в процессе шитья деформировалась: в верхней части сильно вытянулась при натяжении на каркас задника, в нижней – задник при обхвате каблука собрался «гармошкой». Это неизбежные издержки при использовании цельнокройного задника. Высота задника 11,0 см, ширина верха 5,2, низа – 7,0, наиболее широкой части 9,0 см. Технологический анализ показал, что выкроенную деталь до сшивания смачивали и натягивали на вкладыш-втулку. Иначе было нельзя добиться максимального облегания каркаса.

В конструкции туфель исключительное значение имеет каркас задника и каблука с вкладышем-втулкой, выполненным из дерева, бересты и ткани (рис. 1, 2, 3 ). Он хорошо сохранился, утрачена лишь нижняя его часть на высоту 1 см. Основой каркаса, который представляет собой вкладыш запятника, переходящего во втулку, является деревянная пластина толщиной 4 мм (рис. 1, 2, а ). Породу дерева точно установить не удалось, возможно, это береза. Пластина высотой 7,2 см, шириной 5,3 вверху и 4,1 см внизу. Ее поверхность тщательно заглажена. В верхней части пластина имеет форму уплощенного полукруга. Его кромки с двух сторон были косо срезаны, ширина обреза 5 мм. После этого пластина была сильно изогнута в поперечнике, причем нижние углы соединены вместе. При таком изгибе, даже в сыром виде любая древесина неизбежно раскололась бы. Скорее всего, древесину предварительно пропарили. В поперечном сечении верхний конец имеет форму уплощенного полукруга, а нижний – эллипса (рис. 1, 2, б ). Затем для создания выпуклого задника на пластину были наложены четыре листа бересты (рис. 1, 3, а, б ), которые увеличили его толщину до 1 см (толщина трех нижних слоев в совокупности составила 5 мм, четвертого слоя – 5 мм). Береста предварительно была очищена, листы обрезаны по краям, наложены друг на друга и прибиты к дереву деревянными гвоздиками диаметром 0,2 и длиной 1,4 см. Листы двух нижних слоев имели форму трапеции с закругленными углами, а двух верхних – эллипса. Длина накладок от 5 до 6 см, ширина от 3 до 5 см. Края листов каждого слоя обрезаны под углом. В собранном виде береста была тщательно зашлифована напильником или мелкозернистым точильным камнем. Накладка получила форму слегка уплощенной полусферы (рис. 1, 3, а ). На собранную конструкцию была наклеена ткань. Она частично сохранилась на внутренней поверхности задника и четко отпечаталась на бересте. Это был холст полотняного переплетения, очень редкий и толстый, с плотностью переплетения на 1 см2 семь нитей утка на семь нитей основы. Толщина нитей 0,7 мм. Холст был очень сильно натянут на вкладыш, поэтому не мог быть вшит в соединение задника и головки. Единственно возможный способ закрепления – наклейка с натяжением.

Реконструкция технологии изготовления обуви. Все рассмотренные детали были соединены вместе с помощью швов, выполненных толстой дратвой. Нитки частично сохранились на подошве и головке. Они растительного происхождения, изготовлены методом слабой скрутки; их диаметр 0,5–1,0 мм. Толщина нитей хорошо прослеживается по оттискам и отверстиям на коже.

Сборка туфель начиналась с вытяжки задника по выпуклой форме берестяных фликов на деревянной втулке. Затем задник пришивали к крыльям головки тачным швом с отступом от края 0,6 мм; диаметр прокола 0,5 мм, расстояние между проколами 2 мм. Шов выполнен очень аккуратно. Следующая операция – соединение верха и поднаряда тачным швом (рис. 1, 4, б ). Головка больше поднаряда, поэтому она подгибалась вовнутрь на 4 мм. При выполнении шва стремились уменьшить объем верха по верхнему краю, при этом кожу уплотняли стяжкой без морщин. Нитки тянули очень сильно, отступ от края 1 мм, диаметр прокола 1, расстояние между ними от 5 до 9 мм. Не исключено, что для получения сгиба шов предварительно простучали деревянным молотком.

После этого подошву и верх обуви соединили двойным потайным швом (рис. 1, 4, в, г ). На носке до подъема к каблуку верх сначала был пришит потайным швом с отступом от края подошвы 10 мм, диаметр прокола 1, расстояние между проколами 5 мм. Затем, чтобы верх не отставал от подошвы по самому краю, был выполнен также потайной шов строчечного вида в толще подошвы. От него остались парные отверстия на головке, расстояние между ними 2 мм, между парами – 7 мм. На взъеме к каблуку верх отогнут наружу и пришит сквозным швом, который прекрасно сохранился (рис. 1, 4, д ). Диаметр прокола 1 мм, отступ от края 9, расстояние между ними 2 мм. После этого были прикреплены задник и каблук.

Поднаряд на концах крыльев имел выступы, которые при стыковке друг с другом покрывали фронтальную часть каблука на изгибе подошвы. В задник между верхом и поднарядом вставлялся деревянный вкладыш с втулкой, при этом кожа сильно натягивалась. В финале операции сшивания сквозным швом скреплялись подошва, поднаряд и верх фронтальной и набоечной частей каблука. Затем при помощи заклепки и гвоздей крепились набойка с супинатором. Последней операцией было осаживание носка туфель на колодке.

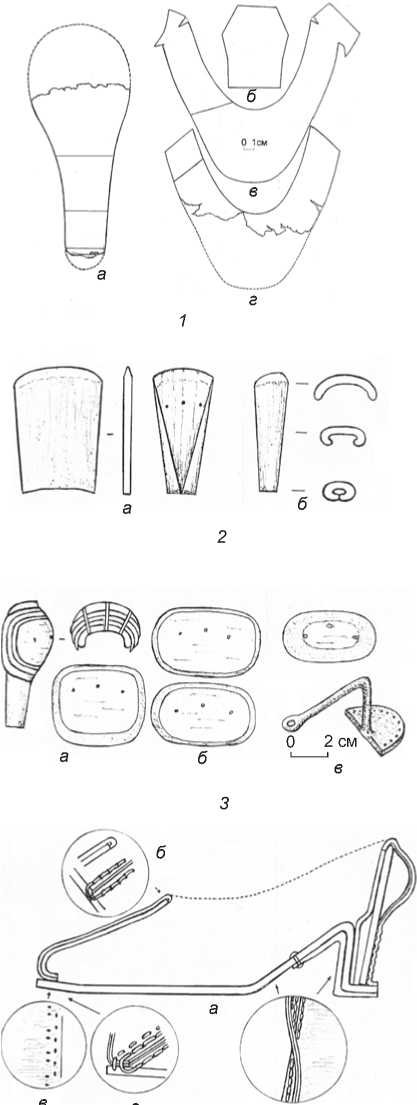

Заключительным этапом реконструкции кожаной обуви является воссоздание первоначальной объемной формы: ее воплощение в графическом виде и прорисовка изделия в пяти ракурсах (сбоку, спереди, сзади, сверху, снизу (рис. 2)) позволяют наглядно представить предмет.

Без изготовления макета невозможно достоверно восстановить первоначальный вид изделия. Графическая реконструкция дает возможность определить его размеры в собранном виде. Реконструированная туфля типа 10 имеет следующие размеры: длина 21,3 см, высота на уровне верхнего края головки 5,8,

0 2 cм

Рис. 2. Графическая реконструкция женских туфель на высоком каблуке с поселения Изюк I.

1 – вид сбоку; 2 – спереди; 3 – сзади; 4 – сверху; 5 – со стороны подошвы.

высота задника 9,5, высота каблука со стороны внутренней поверхности 3,8, высота с внешней стороны 5 см. Длина стопы составляла всего 20 см (рис. 2). Графическая реконструкция дает возможно сть выявить конструктивные просчеты, которые были допущены при создании обуви рассматриваемого типа. Поскольку каблук находился практически за пяткой, происходило излишнее натяжение кожи по краю задника ввиду того, что основной вес человека приходился на супинатор. Изгиб подошвы не соответствовал наружному своду стопы, и это создавало неудобства при ношении обуви. Только нижний край задника соприкасался с пяткой, а верхний отставал от нее на 1 см. Следовательно, стопа в области пятки не прилегала к заднику обуви. Ходить в такой обуви было трудно. Неудобство русской женской обуви на высоком каблуке XVII в. отмечали иностранные путешественники того времени [Визгалов, Пархимо-вич, Курбатов, 2011, с. 54].

Изучаемые туфли, хотя имели серьезные недостатки, создававшие проблемы при их использовании, отличались очень высоким качеством исполнения. Это продукт ремесленного производства. Вероятнее всего, туфли были изготовлены в Таре. Согласно письмен- ным источникам, в 1720 г. в городе среди ремесленников насчитывалось 13 чеботников* и 5 кожевников, которые делали обувь для продажи на рынке и на заказ [Тара…, 2014, с. 103]. Основатели д. Изюк (образована в 1660–1670-х гг.) – казаки и служилые люди – были выходцами из Тары [Крих, 2012, с. 137–140]. Жители Изюка поддерживали постоянные связи с Тарой. В самой деревне на начало XVIII в. постоянной ярмарки еще не было. Поэтому туфли типа 10, скорее всего, были куплены на Тарском рынке. Женские туфли этого типа являлись праздничной обувью зажиточной части русского деревенского населения Омского Прииртышья.

Заключение

Исследование сельских комплексов русских Омского Прииртышья позволяет сделать вывод о том, что в сельских поселениях региона не представлена обувь многих фасонов, характерных для городов Мангазеи и Тары XVII в. В изученных коллекциях поселений XVII–XVIII вв. нет ни одного фрагмента поршней**, сапог и туфель с внутренним каблуком. Вместе с тем среди сельских материалов выявлены западно-европейские формы туфель первой половины XVIII в. Анализ коллекции кожаной обуви позволил установить, что общими для мужчин и женщин являются типы 1 и 2, только мужскими – 4–6, только женскими – 3, 7–10. Обувь на мягкой подошве отно сится к типам 1 и 2, на жесткой подошве с низким каблуком – 3–7, на жесткой подошве с высоким каблуком – 4, 8–10. Условно к русским можно причислить типы 1–5, к западно-европейским – 6–9. Сочетание русских и западно-европейских черт демонстрирует обувь типа 10. Обувь типов 1–3 преобладает, типов 4–10 составляет от 1 до 5 % от общего числа находок.

Установить источники формирования типа 10 довольно сложно. С одной стороны, туфли этого типа имеют ряд признаков, характерных для обуви Русского государства XVI–XVII вв. и Сибири XVII в. Первый – способ соединения верха и подошвы с помощью потайного и сквозного швов. Потайной шов вообще широко использовался в производстве русской обуви XVI–XVII вв. Этот признак соответствует технологии изготовления обуви типа 3 Омского Прииртышья и обуви с внутренним каблуком, обнаруженной в Таре и Мангазее. Второй – выпуклые задники с берестяными вкладышами, которые имеются у туфли типа 10

*Чеботник, чеботарь – сапожник, башмачник [Даль, 1998, т. IV, стб. 1295, 1296].

* *Поршни – вид обуви, которая изготавливалась из одного куска кожи [Осипов, 2006, с. 10].

и близки к объемным задникам башмаков типа 3. С другой стороны, спецификой обуви типа 10 является конструкция каблука с супинатором*, сформировавшаяся на местной основе. По мнению Д.О. Осипова, в материалах Европейской России XVII–XVIII вв. металлические супинаторы отсутствуют**. В Сибири подобные супинаторы указанного выше периода были обнаружены при раскопках Мангазеи, Березова, Тары. Это позволяет предположить, что конструкция каблука с использованием металлического супинатора появилась в Сибири.

Вместе с тем форма туфли с поселения Изюк I позволяет предположить западно-европейское влияние на формирование обуви типа 10. В западно-европейских изобразительных материалах конца XVII – середины XVIII в. мы находим много туфель на высоком каблуке с выпуклыми задниками. Находка из Изю-ка I больше всего похожа на туфли с полукруглым в поперечном сечении каблуком из Западной Европы 1690-х гг. [O`Keeffe, 1997, S. 78–79]. В меньшей степени она проявляет сходство с туфлями, изготовленными в Западной Европе в 1700–1780 гг. У последних выпуклый задник, но каблук сдвинут вперед и по форме относится к французскому***, талированному*4 или английскому*5 типам [Кокс, 2013, с. 77, 95; Васильев, 2006, с. 31–39; de la Motte Fouque, 1987]. Туфли типа 10 из Прииртышья имеют носок округлой формы. У западно-европейской обуви XVII в. прямой носок, в XVIII в. он становится острым.

Таким образом, реконструированные женские туфли на высоком каблуке по технологическим признакам относятся к русской обуви XVII в., а по форме задника близки к обуви, бытовавшей в Западной Европе в 1690-е гг.

Список литературы Женские кожаные туфли на высоком каблуке XVII-XVIII веков (по материалам археологических комплексов русских Омского Прииртышья)

- Богомолов В.Б., Татауров С.Ф. Коллекция обуви из раскопок города Тары в 2009 году//Интеграция археологических и этнографических исследований. -Омск: Издат. дом Наука, 2010. -С. 91-96

- Богомолов В.Б., Татаурова Л.В. Погребальная кожаная обувь русских Омского Прииртышья XVII-XVIII вв.//Куль -тура русских в археологических исследованиях. -Омск и др.: Магеллан, 2014. -Т. 2. -С. 7-18.

- Васильев А. А. Европейская мода: три века. -М.: Слово/Slovo, 2006. -439 с.

- Визгалов Г.П., Пархимович С.Г., Курбатов А.В. Мангазея: кожаные изделия (материалы 2001-2007 гг.) -Нефтеюганск; Екатеринбург: АМБ, 2011. -216 с.

- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. -М.: Цитадель, 1998. -Т. II. -1024 с.; Т. IV -832 с.