Женские погребения с предметами вооружения на памятниках ранних кочевников Южного Урала (конец V - II в. до н.э.)

Автор: Берсенева Н.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

Целью работы является систематизация, анализ и интерпретация женских захоронений с предметами вооружения на памятниках ранних кочевников Южного Урала (конец V- II в. до н.э.) - обширного региона, являвшегося одним из центров кочевой аристократии в эпоху раннего железа. Выборка составила 23 могильные ямы (24 индивида) на хорошо документированных могильниках. Учитывались только погребенные, для которых имеются антропологические определения. Предложены критерии для выявления подобных захоронений, проведена ревизия мнений и подходов к анализу рассматриваемого феномена. Исследование продемонстрировало, что предметы вооружения в женских погребениях представлены в основном колчанными наборами; клинковое оружие и наконечники копий единичны. Предметы вооружения располагались аналогично найденным в мужских захоронениях: клинковое оружие - справа от тела, рукоятью к правой руке, колчаны -чаще с левой стороны. Остальной погребальный инвентарь полностью соответствовал женскому гендеру: множество разнообразных украшений, бронзовые зеркала, пряслица, каменные жертвенники. Женские захоронения с предметами вооружения обнаружены в курганах всех статусных уровней. Можно заключить, что погребенные в них женщины имели различный вертикальный социальный статус и принадлежали к разным слоям общества, от элиты до рядовых кочевников. Доказательств существования каких-либо женских вооруженных формирований не найдено, однако это не исключает участия ряда женщин в конфликтах или использования оружия для защиты себя и своего домохозяйства.

Южный урал, ранний железный век, ранние кочевники, курганы, женские погребения с оружием, амазонк

Короткий адрес: https://sciup.org/145146521

IDR: 145146521 | УДК: 903.59(470.5)“638” | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.1.099-105

Текст научной статьи Женские погребения с предметами вооружения на памятниках ранних кочевников Южного Урала (конец V - II в. до н.э.)

Женские погребения с предметами вооружения, обнаруженные на могильниках различных скотоводческих культур раннего железного века Северной Евразии, уже без малого 100 лет являются предметом неутихающих дискуссий среди ученых. Полный историографический обзор по этой проблеме представлен в работах М.С. Стрижак [2007], С.А. Яценко [2015], Т.В. Богаченко [2017]. В данной статье освещены исследования, непосредственно относящиеся к рассматриваемому региону и хронологическому периоду.

Первыми работами, в которых на материалах всех доступных автору могильников Волго-Уралья были подробно изучены гендерные аспекты погребений ранних кочевников, стали публикации М.С. Стрижак [2006, 2007]. Рассмотрев 87 погребений VI–IV вв. до н.э. с антропологическими определениями, она сделала вывод, что «воинственность “савроматских” женщин» сильно преувеличена [Стрижак, 2007, с. 74], т.к. наконечники стрел в женских захоронениях этого периода единичны, а кинжал встречен лишь в одном [Там же, с. 75]. Спустя почти 10 лет вышла статья А.Х. Гильмитди-новой [2016], изучившей социальные роли женщин ранних кочевников Южного Урала в хронологическом диапазоне с VI в. до н.э. по II–IV вв. н.э. База исследования представляется весьма обширной: 184 женских погребения (идентифицированных антропологически), относящиеся к трем периодам – савроматскому, ранне- и позднесарматскому. Автор учитывала только индивидуальные захоронения. Женские погребения с предметами вооружения были выявлены лишь на раннесарматских памятниках. Оружие находилось в захоронениях женщин всех возрастов, с преобладанием «молодого» [Там же, с. 67–68].

Нетрудно заметить, что, несмотря на различия в источниковых базах и хронологических рамках, некоторые выводы М.С. Стрижак и А.Х. Гильмитдиновой совпадают. В первую очередь, это вывод об относительно малом количестве предметов вооружения в захоронениях сав-роматского периода. Наибольшее число женских погребений с оружием приходится на раннесарматское время. Его образцы сравнимы с теми, что находятся в мужских могилах. В захоронениях женщин позднесарматского периода оружие отсутствует. Обе исследовательницы использовали в своих подсчетах только погребения с антропологическими определениями.

Источниковая база по истории сарматов Южного Урала постоянно расширяется, вводятся в научный оборот новые памятники. В связи с этим возникла необходимость еще раз вернуться к теме женских захоронений с оружием, выработать критерии их отбора и представить сводку таких погребений ЮжноУральского региона, которую впоследствии можно будет дополнять.

Методические аспекты

До сих пор не выработаны единые критерии для выявления женских погребений с предметами вооружения, хотя этот вопрос неоднократно поднимался [Богаченко, Максименко, 2008, с. 48–50; Богаченко, 2017, с. 182; Синика и др., 2020, с. 83–86]. Диапазон мнений широк. Некоторые исследователи считают возможным относить к погребениям «амазонок» разрушенные могильные ямы, захоронения с единичными наконечниками стрел и погребения без антропологических определений [Фиалко, 2015, с. 60–79]. По мнению других, к которому я в целом присоединяюсь, наличие антропологического заключения является обязательным, а захоронения с единичными наконечниками стрел или полностью разграбленные не должны использоваться для анализа [Синика и др., 2020, с. 79–86]. Некоторые авторы отмечают, что более строгие критерии могут существенно сузить круг источников [Богаченко, 2017, с. 181–182]. С этим можно поспорить. Ситуация с антропологическими определениями, конечно, далека от идеала, но не безнадежна. Материалы погребальных памятников ранних кочевников на Южном Урале позволяют собрать внушительную базу данных по захоронениям с антропологическими определениями, большая часть которых опубликована и доступна для анализа. Использование качественного источника сделает выводы более аргументированными.

Полагаю, что погребение может быть отнесено к категории женских с предметами вооружения лишь при соблюдении следующих условий:

– скелетные останки должны иметь профессиональное антропологическое определение;

– принадлежность погребального инвентаря (предметов вооружения) конкретному индивиду (женщине) должна быть неоспорима. Соответственно, это непотревоженные индивидуальные захоронения; потревоженные, но с сохранившимися участками; непотревоженные парные или коллективные погребения, в которых персональная принадлежность инвентаря не вызывает сомнений;

– предметы вооружения могут быть охарактеризованы как сопроводительный инвентарь. Иными словами, они должны представлять собой отдельный предмет (кинжал, меч, наконечник копья, панцирь и т.д.) и/или комплекс (колчанный набор, остатки колчана), лежавший in situ и сопровождавший покойную в качестве личного имущества либо погребальных при-ношений/даров.

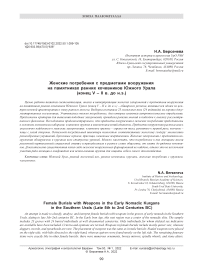

Характеристика источников

Источниковой базой работы является выборка женских погребений (24 индивида, 23 могильные ямы), сформированная на базе всех доступных мне материалов могильников Южного Урала, отвечающих изложенным выше критериям и хронологически от-но сящихся к раннепрохоровским и прохоровским древностям (см. таблицу ). Часть из них опубликована (см.: [Железчиков, Клепиков, Сергацков, 2006, с. 13– 15, 26–27; Купцов, Купцова, 2018; Курганы…, 1993, с. 30–31, 48; 1995, с. 35–36; Моргунова и др., 2003, с. 138–141, 145–153, 168–173; Смирнов, 1975, c. 108, 121, 131–132, 136–143; Таиров, Боталов, Плешанов, 2008; Яблонский, 2008; 2010, с. 21-22 ] ; Yablonsky, Treister, 2019]), часть – пока нет [Боталов, 2008; Сиротин, 2010]. Антропологические определения были взяты из публикаций. Для неопубликованного могильника Кичигино I антропологическая идентификация была сделана Е.П. Китовым (Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая, Москва), для одиночного кургана Яковлевка II – В.В. Куфтериным (Музей естественной истории Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы, Уфа) и А.И. Нечвалодой (Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН, Музей естественной истории, Уфа).

Результаты исследований и их обсуждение

Захоронения женщин с предметами вооружения были обнаружены практически на всех крупных могильниках как в элитных (Филипповка I, кург. 1, яма 2), так и в рядовых (Лебедевка VI, кург. 34) курганах. Они располагались и в центральной части, и на периферии подкурганных площадок. На ряде могильников есть курганы, где обнаружено несколько таких захоронений (Мечетсай, кург. 8, погр. 1 и 5; Шумаевский II, кург. 9, погр. 8, 11 и 18; Кичигино I, кург. 3, погр. 3 и 4; Яков-левка II, одиночный курган, погр. 1, 3, 4, 6).

Доля погребений женщин с предметами вооружения (от общего количества женских захоронений, погребений с оружием и т.д.) может быть подсчитана только с большой степенью условности, т.к. нет уве- ренности в том, что могильники исследованы полностью, что такие захоронения не оказались в числе разрушенных/разграбленных и т.д. Из 195 антропологически определенных женских погребений на Южном Урале полноценными захоронениями с оружием можно считать 24 (более 12 %).

В рассматриваемой выборке шесть погребений являлись центральными. Из них одно индивидуальное (Лебедевка VI, кург. 34), три парных (Мечетсай, кург. 8, погр. 5; Шумаевский II, кург. 9, погр. 11; Иман-гулово II, кург. 8, погр. 1) и два коллективных (Фи-липповка I, кург. 11; Лебедевка V, кург. 9, погр. 5). Остальные захоронения располагались на периферии курганов (18). Это впускные погребения, как правило, индивидуальные; парных лишь четыре (одиночный курган Яковлевка II, погр. 2, 4 и 6; Шумаевский II, кург. 9, погр. 18).

Безусловно, существовала зависимость между локализацией погребения и его конструкцией. В периферийных могильных ямах незначительно преобладают подбои (11 ям из 18, 61,1 %). Центральные могилы представлены тремя простыми ямами с перекрытиями, ямой с дромосом и двумя подбоями. Тем не менее связь между локализацией женского погребения, его конструкцией, с одной стороны, и наличием оружия в составе погребального инвентаря – с другой, не прослеживается. Это может объясняться тем, что выбор места для захоронения в первую очередь определялся вертикальным и/или горизонтальным статусом покойной.

Несмотря на общий сарматский канон погребального обряда, рассматриваемые захоронения вариативны. Среди индивидуальных погребений есть центральные и впускные, отно сительно скромные и элитные. Горит из элитного женского захоронения (Филипповка I, кург. 1, погр. 2) можно, пожалуй, интерпретировать как парадное оружие, часть погребальных даров. Подтверждением этому может служить его локализация в могильной яме (на некотором отдалении от тела, рядом с серебряными сосудами).

Среди парных погребений в четырех были захоронены женщины с детьми. В двух случаях это младенцы – новорожденный и ребенок, умерший до достижения 1 года. Две другие женщины погребены с детьми в возрасте от 6 до 8 лет. Младенцы не сопровождались собственным инвентарем, все предметы ассоциировались с женщинами. У ребенка 6 лет (Имангулово II) был колчан со стрелами, положенный ему на грудь, и железный акинак, находившийся слева от тела [Купцов, Купцова, 2018, с. 147]. Ребенка 7–8 лет (Яковлев-ка II) сопровождали украшения.

В одном из парных погребений были захоронены подростки (Шумаевский II, кург. 9, погр. 11, центральное). Оба лежали на носилках, однако лишь женский скелет (№ 2) сопровождался инвентарем, включавшим множество украшений, поясной набор и железный на-

Женские захоронения с предметами вооружения на Южном Урале

|

Объект |

Возраст |

Характер погребения |

Предметы вооружения |

Локализация |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Лебедевка V, кург. 9, погр. 5, костяк 6 |

25–35 |

Коллективное: костяк 1 – 15–17 (пол не установлен); 2 – 2–5; 3 – 20–25 (жен.); 4 – 12–15 (пол не установлен); 5 – 45–55 (муж.); 7 – 14–16 (пол не установлен); 8 – 35–40 (жен.) |

НС * (36, колчан), колчанный крюк |

На груди |

|

То же, погр. 3 |

45–55 |

Индивидуальное |

НС (9) |

У левого колена |

|

Лебедевка VI, кург. 34, погр. 1 |

35–45 |

» |

НС (30) |

В области правого плеча россыпью |

|

Покровка-2, кург. 8, погр. 5 |

30–35 |

» |

НС (16, колчан) |

У левой руки |

|

Мечетсай, кург. 6, погр. 2б |

45–55 |

» |

НС (29, колчан) |

У левой голени |

|

То же, кург. 7, погр. 8 |

Взрослый |

» |

НС (26, колчан) |

В ногах |

|

То же, кург. 8, погр. 1 |

» |

Парное, взрослый (муж. ?) |

НС (не менее 50, колчан) |

У левой руки |

|

То же, погр. 5, костяк 1 |

Пожилой |

Парное, 25–30 (жен.) |

НС (10, колчан) |

У левой ноги |

|

То же, костяк 2 |

25–30 |

Парное, пожилой (жен.) |

НС (95, колчан), колчанный крюк |

У правого плеча |

|

Покровка-8, кург. 1, погр. 6 |

40–45 |

Индивидуальное |

НС (18), кинжал |

Кинжал – справа от бедра, НС – в области левого колена и груди |

|

То же, кург. 5, погр. 2 |

25–30 |

» |

НС (6), кинжал |

Кинжал – поверх правого бедра, НС – у левого бедра |

|

Шумаевский II, кург. 9, погр. 8 |

25–30 |

» |

Кинжал в ножнах, меч в ножнах |

Справа вдоль тела |

|

То же, погр. 11, костяк 2 |

16–19 |

Парное, ок. 15 (пол не установлен) |

НК ** с остатками древка, поясной набор |

Под кистью левой руки |

|

То же, погр. 18 |

17–25 |

Парное, новорожденный (в нише) |

НС (34, колчан), колчанный крюк, кинжал |

Кинжал – на правой кисти и правом бедре, колчан – вдоль левой ноги |

|

Прохоровка, кург. Б, погр. 3 |

Молодой |

Индивидуальное |

НС (111, колчан), колчанный крюк, НК |

У правого бедра |

|

Кичигино I, кург. 3, мог. яма 3, погр. 2 |

30–40 |

» |

НС (148, колчан), колчанный крюк |

Вдоль левого предплечья |

|

То же, мог. яма 4 *** |

Взрослый |

» |

НС (122, колчан), колчанный крюк |

Вдоль левой ноги |

|

Имангулово II, кург. 8, погр. 1, костяк 1 |

25–35 |

Парное, 6 |

НС (44, колчан) |

Возле правой ноги |

|

Яковлевка II, погр. 2, костяк 1 |

25–30 |

Парное, 7–8 |

НС (244, колчан), колчанный крюк, уздечный набор |

Вдоль голени |

|

То же, погр. 3 |

25–35 |

Индивидуальное |

НС (133, колчан), колчанный крюк, железный стилет |

Между бедер |

|

То же, погр. 4, костяк 2 |

25–35 |

Парное, 30–35 (жен.) |

НС (208, колчан), колчанный крюк |

За головой |

|

То же, погр. 6 |

25–30 |

Парное, менее 1 года |

НС (53, колчан), колчанный крюк |

Вдоль правого предплечья |

Окончание таблицы

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Филипповка I, кург. 1, погр. 2 |

Ок. 35 |

Индивидуальное |

НС (97, колчан), фрагмент лука |

Справа от тела |

|

То же, кург. 11, погр. 1, костяк 2 |

20–25 |

Коллективное: костяк 1 – 30–35 (муж.); 3 – 20–25 (муж.); 4 – ок. 30 (муж.) |

НС (46, колчан), 4 уздечных набора |

У левого локтя, на зеркале |

*Наконечники стрел.

**Наконечник копья.

***Антропологически пол не установлен ввиду плохой сохранности костей.

конечник копья [Моргунова и др., 2003, с. 152]. В двух могильных ямах были захоронены по две женщины: Мечетсай, кург. 8, погр. 5 и Яковлевка II, погр. 4. В первом случае колчаны сопровождали обеих, во втором – колчанный набор и прочие многочисленные предметы обнаружены у одной погребенной, другая не имела сопроводительного инвентаря. Парное захоронение мужчины и женщины единственное – Мечетсай, кург. 8, погр. 1 [Смирнов, 1975, с. 133]. Мужчину сопровождал железный меч, женщину – колчан со стрелами.

Крупное центральное коллективное захоронение (Лебедевка V, кург. 9, погр. 5) содержало останки восьми человек: ребенка, трех подростков, трех женщин и мужчины. Одной из женщин на грудь был положен колчан со стрелами (костяк 6). Других предметов вооружения не обнаружено [Железчиков, Клепиков, Сергацков, 2006, с. 14]. Коллективное погребение в кург. 11 Филипповки I было разрушено, непотревоженными сохранились только останки двух человек, мужчины и женщины. Последнюю сопровождал колчан со стрелами и четыре уздечных набора [Яблонский, 2008, с. 170–171].

Основу выборки составили погребения женщин молодого и среднего возраста (25–35 лет), относящихся в целом к категории Adultus – 17 умерших (70,9 %). Пять захоронений принадлежали старшим женщинам – от 35 до 55 лет (20,8 %). В двух погребениях (8,3 %) встречены юные особы (до 25 лет), обе были обнаружены в кург. 9 Шумаевского II могильника.

Предметы вооружения в женских захоронениях представлены в абсолютном большинстве случаев наконечниками стрел (22 погребения, 91,6 %). Как правило, стрелы находились в колчанах, дополненных колчанными крюками. Лишь в двух погребениях (могильник Шумаевский II) наконечники стрел отсутствовали, а умершие сопровождались мечом, кинжалом и копьем. В целом, помимо наконечников стрел, в исследуемых захоронениях всего обнаружено четыре железных кинжала, меч, стилет и два наконечника копья (см. таблицу ). Они были положены в погребение преднамеренно и представляли собой боевое оружие.

Общая для мира ранних кочевников тенденция замены бронзовых наконечников железными и увеличе- ния доли клинкового оружия прослеживается и в захоронениях женщин. Предметы вооружения в женских погребениях ранних могильников Зауралья и Приуралья Кичигино I, Яковлевка II (погр. 2), Филиппов-ка I (конец V – IV в. до н.э.) представлены только колчанами с бронзовыми наконечниками стрел. В ряде захоронений (Яковлевка II, Кичигино I) это очень большие колчанные наборы, состоявшие из более 100, а в случае Яковлевки – свыше 200 стрел (см. таблицу).

В женских погребениях более поздних (IV– II вв. до н.э.) некрополей (Шумаевский II, Покровка-8, Прохоровка) появилось клинковое и древковое железное оружие, а также железные наконечники стрел. Крупные колчанные наборы с бронзовыми изделиями исчезли. Типы и размеры оружия аналогичны зафиксированным в синхронных мужских могилах. Так, длина железного наконечника копья из женского погребения могильника Шумаевский II (кург. 9, погр. 11) 29 см, а сохранившейся части древка – 70 см [Моргунова и др., 2003, с. 152]. Меч из погр. 8 того же кургана имеет длину 78 см, а кинжал – 38 см [Там же, с. 141]. Длина кинжалов из погребений могильника Покровка-8 составляет 28 и 40 см [Курганы…, 1993, с. 48].

В большинстве женских захоронений предметы вооружения находились там же, где их обычно клали мужчинам. Как правило, клинковое оружие располагалось справа от погребенной или было положено на тело умершей рукоятью к правой руке. Колчаны чаще всего (11 случаев, т.е. половина всех погребений с колчанами) клали слева вдоль тела, реже справа, в ногах, за головой, на груди, между ног (см. таблицу ). Заслуживает особого упоминания тот факт, что во всех женских погребениях, за исключением трех, инвентарь вполне соответствовал женскому гендеру и был представлен большим количеством украшений (в т.ч. из драгоценных металлов), бусинами, бронзовыми зеркалами, пряслицами и разнообразной посудой.

Захоронения женщин с предметами вооружения зафиксированы во всех скотоводческих культурах раннего железного века степной Евразии [Berseneva, 2012, p. 56–57]. В статье Р.С. Багаутдинова и В.Н. Мышкина [2013] приведена краткая сводка встречаемости различных категорий инвентаря в погребениях кочевников Самаро-Уральского региона с VI по II в. до н.э. Наличие колчанов в женских захоронениях (учтено всего пять) авторы склонны объяснять высоким социальным статусом покойных [Там же, с. 46]. В целом данная выборка недостаточно полная и не позволила сделать более определенные выводы. О количестве женских захоронений с оружием в Нижнем Поволжье можно судить по сводке, приведенной М.А. Балабановой с соавторами [Балабанова и др., 2015, с. 18–31, табл. 7]. Зафиксировано шесть погребений с колчанными наборами, в трех встречены железные мечи [Там же, с. 28–29]. Исследователи отмечают, что полноценное оружие представлено только в захоронениях женщин категории Juvenis – Adultus, т.е. до 35 лет. Исключение составляет меч в погребении женщины более старшей возрастной когорты [Там же, табл. 7]. Всего, включая могилы с единичными наконечниками, оружие содержали 9 % женских захоронений Нижнего Поволжья [Там же, с. 28].

Погребения женщин с оружием на Дону обсуждались в статье Т.В. Богаченко и В.Е. Максименко [2008], а также в монографии Т.В. Богаченко [2017]. Авторы свели в таблицу достоверные, антропологически определенные на момент выхода статьи женские захоронения Нижнего Подонья [Богаченко, Максименко, 2008]. В данной выборке к концу V – II в. до н.э. относятся 11 погребений, но в трех из них обнаружены лишь фрагменты наконечников, поэтому учитывать следует восемь. Предметы вооружения представлены колчанными наборами, тремя мечами, кинжалом, пятью копьями, наконечниками дротиков и панцирем. Авторы отмечают, что в выборке «преобладают погребенные 25–35 лет» и остальной их инвентарь можно характеризовать как «типично женский» [Там же, с. 54]. Эти выводы полностью согласуются с теми, которые сделаны на уральских материалах.

Несмотря на то что могильник Новый на Дону относится скорее к среднесарматскому времени, исследователи склонны определять его материалы как раннесарматские [Вдовченков, 2013, с. 289]. Е.В. Вдовченков отмечает: «16 % женщин, погребенных в могильнике Новый в возрасте от 16 до 35 лет, имеет оружие (меч, стрелы, кинжал). Также снабжены оружием погребения женщин с ребенком (20 %)» [Там же, с. 291]. К сожалению, подробной характеристики этих погребений не приведено, равно как и критериев их выделения. Тем не менее источник представляется качественным, и в целом наличие женских захоронений с оружием сомнений не вызывает.

Присутствие предметов вооружения в женских погребениях скифов достоверно зафиксировано на ряде могильников, но среди исследователей нет единодушия по поводу критериев их выделения и, следовательно, их количества (см.: [Синика и др., 2020; Яценко, 2018, с. 203–204]). Представляется, что цифры, приводимые в работе Е.Е. Фиалко, сильно завышены [2015, с. 90–91]. Более или менее предметное сравнение сарматских и скифских женских захоронений с оружием пока невозможно.

Возвращаясь к сарматским материалам, можно констатировать, что спецификой погребений Южного Урала, особенно раннего периода (конец V – IV в. до н.э.), является абсолютное преобладание колчанов со стрелами среди предметов вооружения в женских захоронениях. При этом именно с данной территории происходят самые крупные колчанные наборы (до 200 стрел), они зафиксированы в Зауралье (Кичигино I, Яковлевка II). По остальным параметрам – возрастные группы, наличие парных и коллективных захоронений, присутствие украшений и иного инвентаря – рассмотренная выборка женских погребений хорошо вписывается в общую картину погребального обряда ранних кочевников Восточной Европы.

Заключение

Предметы вооружения в женских погребениях могильников Южного Урала представлены преимущественно колчанами со стрелами. Клинковое оружие единично.

Большинство женщин, погребенных с предметами вооружения (более 2/3), умерли молодыми (25– 35 лет). Устойчивой закономерности между возрастом умершей и категориями вооружения не обнаружено. Тем не менее, чтобы установить динамику зависимости между возрастом покойной и наличием оружия, необходимо провести исследование внутри возрастных групп.

Женские погребения с предметами вооружения обнаружены в курганах всех статусных уровней – от скромных насыпей Покровки и Лебедевки до «царских» курганов Филипповки I. Это отчасти отвечает на часто задаваемый исследователями вопрос – составляли ли «амазонки» определенный социальный слой или вооруженные формирования на постоянной основе. Очевидно, что женщины ранних кочевников Южного Урала, погребенные с оружием, ни того, ни другого собой не представляли и имели различный вертикальный социальный статус, т.е. принадлежали к разным слоям общества, от элиты до рядовых кочевников. Значительная часть из них была обнаружена в коллективных и парных захоронениях, в т.ч. с детьми.

Главный вопрос: что именно символизировало оружие в погребениях женщин – профессию, социальный статус, участие в военных действиях? Археологические материалы не дают определенного ответа, а вариантов объяснений высказано достаточно, и почти все они имеют право на существование [Богаченко, Максименко, 2008, с. 55]. Однако представляется, что женщины ранних сарматов, несомненно, умели обращаться с оружием дистанционного боя, а некоторые, вероятно, и с холодным. Жизнь подвижных скотоводов была полна опасностей, и владение навыками обращения с оружием повышало шансы на выживание и женщины, и ее потомства.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-09-00205) и РФФИ-Челябинск (проект № 20-49-740005). Выражаю глубокую благодарность С.В. Сиротину и А.Д. Таирову за возможность использовать неопубликованные материалы раскопок могильников Яков-левка II и Кичигино I.

Список литературы Женские погребения с предметами вооружения на памятниках ранних кочевников Южного Урала (конец V - II в. до н.э.)

- Багаутдинов Р.С., Мышкин В.Н. Мужской и женский наборы вещей у кочевников Самаро-Уральского региона в VI–IV вв. до н.э. // Вестн. Самар. гос. ун-та. – 2013. – № 2. – С. 44–48.

- Балабанова М.А., Клепиков В.М., Коробкова Е.А., Кривошеев М.В., Перерва Е.В., Скрипкин А.С. Половозрастная структура сарматского населения Нижнего Поволжья: погребальная обрядность и антропология. – Волгоград: Изд-во Волгоград. гос. ун-та, 2015. – 272 с.

- Богаченко Т.В. Исторические основы сказаний о женщинах-воительницах южнорусских степей. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Изд-во Юж. федер. ун-та, 2017. – 267 с.

- Богаченко Т.В., Максименко В.Е. Погребения «женщин с оружием» эпохи раннего железного века на Дону (методологические аспекты проблемы изучения) // Нижневолж. археол. вестн. – 2008. – Вып. 9. – С. 48–61.

- Боталов С.Г. Отчет об охранных археологических исследованиях курганного могильника Кичигино I в Увельском районе Челябинской области в 2007 году. Челябинск, 2008. 140 с. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 44550.

- Вдовченков Е.В. «Мужское» и «женское» в погребальном обряде и обществе сарматов Подонья (по материалам курганного могильника Новый) // Преподаватель XXI века. – 2013. – № 4. – С. 287–294.

- Гильмитдинова А.Х. Социальные роли женщин в обществе ранних кочевников Южного Урала // Проблемы сарматской археологии и истории. – Оренбург: Изд-во Оренбург. гос. пед. ун-та, 2016. – С. 66–69.

- Железчиков Б.Ф., Клепиков В.М., Сергацков И.В. Древности Лебедевки (VI–II вв. до н.э.). – М.: Вост. лит., 2006. – 159 с.

- Купцов Е.А., Купцова Л.В. О двух женских погребениях IV в. до н.э. из Оренбургской области // Мужской и женский мир в отражении археологии: мат-лы Всерос. науч. конф., г. Уфа, 19–21 нояб. 2018 г. – Уфа: Изд-во ИИЯЛ УФИЦ РАН, 2018. – С. 146–151.

- Курганы левобережного Илека. – М.: Изд-во ИА РАН, 1993. – 128 с.

- Курганы левобережного Илека. – М.: Изд-во ИА РАН, 1995. – 175 с.

- Моргунова Н.Л., Гольева А.А., Краева Л.А., Мещеряков Д.В., Турецкий М.А., Халяпин М.В., Хохлова О.С. Шумаевские курганы. – Оренбург: Изд-во Оренбург. гос. пед. ун-та, 2003. – 392 с.

- Синика В.С., Лысенко С.Д., Разумов С.Н., Тельнов Н.П., Лукасик С. Курган 11 группы «Сад» в Нижнем Поднестровье и современное «мифотворчество» о скифских «амазонках» // Нижневолж. археол. вестн. – 2020. – Т. 19, № 1. – С. 64–101. – doi:10.15688/nav.jvolsu.2020.1.4

- Сиротин С.В. Отчет об археологических раскопках в Хайбуллинском районе Республики Башкортостан в 2009 г. Стерлитамак, 2010. 341 с. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 38018.

- Смирнов К.Ф. Сарматы на Илеке. – М.: Наука, 1975. – 175 с.

- Стрижак М.С. К вопросу о дифференцировании женских и мужских комплексов в «савроматской» культуре на территории Южного Приуралья и Нижнего Поволжья // Нижневолж. археол. вестн. – 2006. – Вып. 8. – С. 35–49.

- Стрижак М.С. О женских погребениях с оружием кочевников Приуралья и Поволжья в VI – начале IV в. до н.э. // Вооружение сарматов: Региональная типология и хронология. – Челябинск: Изд-во Юж.-Урал. гос. ун-та, 2007. – С. 71–75.

- Таиров А.Д., Боталов С.Г., Плешанов М.Л. Исследования курганного могильника Кичигино в 2007 году (предварительные результаты) // Ранние кочевники Волго-Уральского региона. – Оренбург: Изд-во Оренбург. гос. пед. ун-та, 2008. – С. 139–145.

- Фиалко Е.Е. Амазонки во времени и пространстве // Археологія і давня історія України. – 2015. – Вип. 4. – С. 46–100.

- Яблонский Л.Т. Новые раскопки Филипповского могильника и проблема формирования раннесарматской культуры Южного Приуралья // Ранние кочевники Волго-Уральского региона. – Оренбург: Изд-во Оренбург. гос. пед. ун-та, 2008. – С. 170–176.

- Яблонский Л.Т. Прохоровка: У истоков сарматской археологии. – М.: Таус, 2010. – 384 с.

- Яценко С.А. Сарматские женщины-воительницы: историографический миф и археологическая реальность // Высшее образование для XXI века: XII Междунар. науч. конф. Москва, 3–5 дек. 2015 г. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 2015. – С. 6–15.

- Яценко С.А. Женщины-воины у ранних кочевников: Социальный статус, экипировка и костюм // Мужской и женский мир в отражении археологии: мат-лы Всерос. науч. конф., г. Уфа, 19–21 нояб. 2018 г. – Уфа: Изд-во ИИЯЛ УФИЦ РАН, 2018. – С. 203–213.

- Berseneva N. Armed Females of Iron Age Trans-Uralian Forest-Steppe: Social Reality or Status Identity? // Tumuli Graves – Status Symbol of the Dead in the Bronze and Iron Ages in Europe. – Oxford: BAR, 2012. – P. 53–60. – (BAR Intern. Ser.; N 2396).

- Yablonsky L., Treister М. New Archaeological Data on Achaemenid Infl uences in the Southern Urals // Ancient Civilizations from Scythia to Siberia. – Leiden: Koninklijke Brill NV, 2019. – N 25. – P. 79–161.