Женский головной убор монгольского времени из Верхнего Приобья

Автор: Поздняков Д.В., Пилипенко С.А., Орозбекова Ж., Швец О.Л., Понедельченко Л.О., Марченко Ж.В., Гришин А.Е.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

В научный оборот вводится женский головной убор монгольского времени бокка, обнаруженный в 2015 г. на могильнике Крохалёвка-5 (Новосибирское Приобье, Крохалёвский археологический микрорайон). Могила, в которой находился предмет, входит в группу синхронных средневековых погребений, относящихся к крупному кург. 75. В погребении захоронена взрослая женщина, комплекс не потревожен. Бокка датирует данную часть средневекового могильника Крохалёвка-5 в рамках XIII-XIV вв. В работе приводится подробное описание археологического контекста убора, детали берестяной основы (цилиндр, фронтальная пластина, крышка) и декоративного комплекса (стеклянные и каменные бусы, стеклянный бисер, бронзовая серьга). Дается информация о первоначальной полевой консервации и реставрации изделия. Восстановлены размеры изделия, проведена реконструкция принципиальной схемы предмета и его внешнего вида. Головной убор отнесен к монголо-тянь-шаньскому типу бокк, является одним из северных образцов. Указываются его аналоги, известные по археологическим материалам и письменным источникам. Бокка использовалась в ритуальной практике и повседневной жизни, являлась атрибутом замужней женщины. Семантика формы изделия имеет несколько вариантов толкования. Бокка, как и шелковые изделия, обнаруженные в комплексе, отнесены к престижным «импортным» предметам, указывающим на высокий социальный статус погребенной женщины, а также всего коллектива, члены которого захоронены под этой же насыпью. Находка является свидетельством взаимодействия элиты местного, приобского, населения и степняков -носителей «монгольской имперской культуры».

Новосибирское приобье, монгольское время, бокка, курганный могильник, женский головной убор, берестяные изделия

Короткий адрес: https://sciup.org/145145908

IDR: 145145908 | УДК: 902/904+902,34+391.2/4+397,4 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.4.074-082

Текст научной статьи Женский головной убор монгольского времени из Верхнего Приобья

Женские головные уборы монгольского времени бок-ка* относятся к до статочно редким для Западной Сибири археологическим находкам. Хотя такие уборы изготавливали из недолговечного материала, их сравнительно большое количество обнаружено в Поволжье. Ареал бокки очень широк благодаря интенсивному монгольскому влиянию на население обширных евразийских про странств в XIII–XIV вв. [Мыськов, 2015, с. 195–196]. Известно несколько модификаций данных изделий [Пилипенко, 2007; Тишкин, Пилипенко, 2016], поэтому введение в научный оборот новых находок и их типологическая атрибуция весьма актуальны для средневековой археологии Евразии. Обнаружение бокки в лесостепной полосе, за пределами основного вектора монгольского влияния, позволяет расширить ареал бытования не только этого яркого предмета одежды, но и всего комплекса монгольского «имперского» стиля.

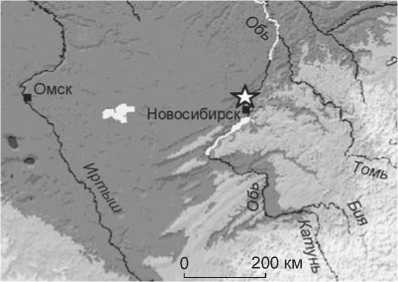

Могила, в которой находились остатки бокки, относится к масштабному курганному могильнику Кро-халёвка-5, расположенному в северной части Верхнего Приобья, на западной кромке Кудряшовского бора около г. Новосибирска [Сумин и др., 2013, с. 38–40] (рис. 1). Преобладающая часть курганов датирована XIII–XV вв., остальная – эпохой поздней бронзы и ранним железным веком [Галямина, 1987]. Большинство насыпей и средневековых могил имеет следы нарушения. В 2015 г. на некрополе в кург. № 75 были обнаружены непотревоженные средневековые погребения и синхронное поминальное сооружение [Марченко и др., 2015]. Материалы исследования одного из этих захоронений рассматриваются в данной публикации.

*Их называют также «бохтаг», «буктаг», «богто», «бог-та», «боктак» [Орозбекова, Акматов, 2016]. В статье используется определение предмета, предложенное Н.В. Хрипуновым [2012, с. 382].

Археологический контекст

Головной убор обнаружен в ненарушенном погр. № 27, сооруженном рядом с центром кург. № 75 и находившемся в северном конце ряда как минимум из четырех синхронных могил. Непосредственно на дне погребения под слоем перекрытия из бересты располагался полный скелет женщины 35–40 лет*. Умершая была уложена на спину, головой на В, руки вытянуты вдоль тела, череп повернут лицевой частью на С (рис. 2, А ).

Остатки бокки находились в 5–6 см от теменной части черепа (рис. 2, Б ). Предмет был деформирован просевшим под давлением грунта перекрытием, часть деталей оказалась впрессованной в лежащие выше листы бересты. На момент проседания перекрытия предмет уже лежал на боку, фронтальной частью был ориентирован на С (как и лицевая часть черепа). Головной убор помещен в могилу, вероятнее всего, в позиции «на голове». Был ли он надет или уложен отдельно – определить невозможно. Детали удовлетворительной и плохой сохранности. Остатков деталей обшивки и каркаса бокки из дерева и ткани (в т.ч. шапки-колпака, на которую крепится берестяная основа) не обнаружено.

Около и внутри бокки, рядом с черепом и на костях верхней части посткраниального скелета, находились бусины и бисер из белого, зеленого, зелено-голубого и черного непрозрачного стекла, украшавшие головной убор** (рис. 2, Б ; 3, 7–10 ). Сохранность стеклянных предметов разная, большая часть в разрушенном состоянии. Две бусины из белого камня обнаружены в месте соединения верхней

Рис. 1. Местоположение могильника Крохалёвка-5.

и нижней части бокки (рис. 3, 11 ). Некоторые фрагменты из зеленого стекла принадлежали уплощенным украшениям (см. рис. 2, Б , 11 ). Часть из этих украшений, очевидно, также относилась к оформлению бокки. Слева от основания черепа находилась бронзовая серьга с ромбическим щитком, декорированным по всей поверхности выпуклыми полусферами (см. рис. 3, 12 ). На грудной клетке лежала подвеска из черного камня (см. рис. 2, Б, 16), вероятно, не имевшая прямого отношения к головному убору. На ко стях туловища и конечностей располагались деградированные фрагменты шелковой ткани с орнаментом.

А

|

1 |

6 |

11 |

«1 |

16 |

|

2 |

7 |

12 |

<♦ |

17 |

|

3 |

8 |

13 |

18 |

|

|

4 |

9 |

14 |

X |

19 |

|

5 |

10 |

15 |

Б

Рис. 2. Погребение на уровне зачистки скелета (вид с СЗ) ( А ), остатки бокки и украшений на комбинированной фотосхеме ( Б ).

1 - контур основания; 2 - шов основания; 3 - контур фронтальной пластины; 4 - контур задней пластины; 5 - контур крышки; 6 - бусина из белого стекла; 7 - бусина из зеленого стекла; 8 - бусина из зелено-голубого стекла; 9 - фигурная бусина из зеленоголубого стекла; 10 - бусина из черного стекла; 11 - плоское украшение из зеленого стекла; 12 - бисер из белого стекла; 13 - бисер из зеленого стекла; 14 - область залегания фрагментированного бисера из белого стекла; 15 - бусина из белого камня; 16 - подвеска из черного камня; 17 - серьга из бронзы; 18 - контуры элемента декора, расположенного внутри бокки или под ней; 19 - сильно фрагментированный предмет.

а

б

5 cм

0 2 cм

Рис. 3. Фото ( 1, 3, 5 ) и прорисовки ( 2, 4, 6 ) реставрированных деталей и некоторых элементов декора ( 7–12 ) бокки.

-

1 , 2 – основание; 3, 4 – крышка; 5, 6 – фронтальная пластина; 7 – 11 – бусины; 12 – серьга ( 1–6 – береста; 7–10 – стекло;

-

11 – камень; 12 – бронза) (рисунки выполнены М.Е. Медовиковой). а – «каркасные» отверстия; б – детали каркаса; в – линии сгиба деталей.

Мероприятия по консервации и реставрации*

В результате одновременных действий по зачистке сохранившихся деталей головного убора и их первичной полевой консервации удалось частично стабилизиро- вать структуру бересты. Первичная консервация выполнена водным раствором низкомолекулярного ПЭГ-400 с добавлением антисептика «Лизоформин 3000». Это позволило о суще ствить малотравматичное отделение деталей изделия от заполнения могилы и их изъятие. В полевой лаборатории выполнена дополнительная сухая кистевая чистка и продолжено введение консерванта. Для временного хранения и транспортировки детали зафиксировали на жесткой основе.

Далее в лабораторных условиях были проведены следующие консервационно-реставрационные мероприятия: полное удаление грунтовых загрязнений с находки путем чередования мытья дистиллированной водой и водным раствором консерванта на сетках; консервация и одновременное мягкое расправление заломов и деформаций на всех деталях с отпрессовкой под небольшой нагрузкой; завершающее закрепление консервации высокомолекулярным ПЭГ-1500. После сушки в естественных условиях собранным на планшетах деталям придана изначальная форма, которая зафиксирована натуральной газовой основой при помощи клея Acrylkleber 360 HV фирмы LASCAUX. Для хранения и экспонирования подготовленные детали помещены в планшет. В настоящее время предмет полностью готов к экспонированию в Музее истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН.

Конструкция берестяной основы головного убора

Детали вырезаны ножом из снятой пластовым методом березовой коры. При помощи игл разного диаметра проделаны отверстия для монтажа, драпировки и декорирования головного убора. Форма и объем изделия обеспечивались в первую очередь упругостью коры. Возможно, был использован дополнительный каркас из мелких, не дошедших до нас прутиков.

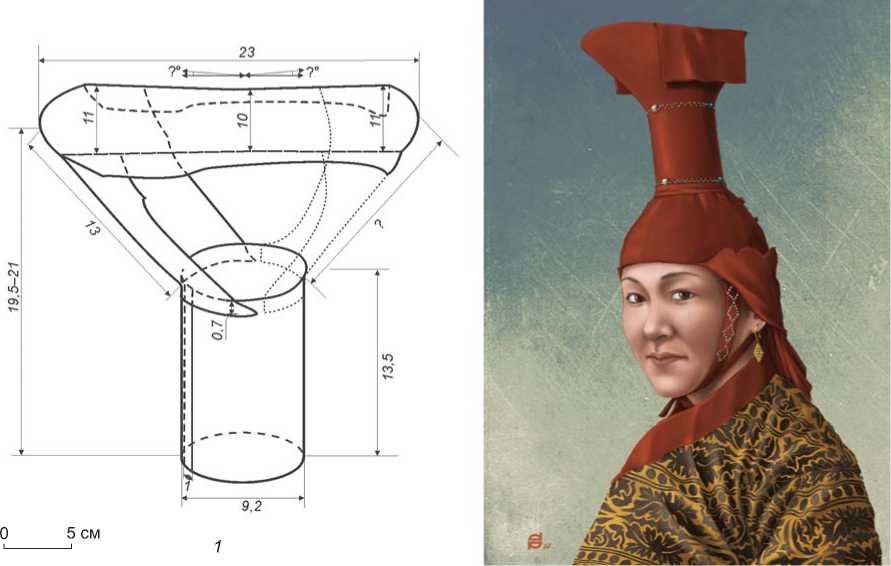

Берестяная о снова бокки любой разновидности состоит из двух частей: цилиндрического основания и навершия (см. рис. 3, 1–6 ). Крупными деталями ка-пителеобразного навершия бокки (перевернутая усеченная пирамида) являются крышка, фронтальная и задняя пластины. На крохалёвском изделии основание сохранилось удовлетворительно, степень сохранно сти деталей навершия гораздо ниже (параметры задней пластины не восстановимы).

Цилиндрическое основание. Изготовлено из однослойной прямоугольной заготовки, сохранилось практиче ски полностью (см. рис. 3, 1, 2 ). Рисунок коры располагался поперек длинной оси детали, что, по нашему мнению, обеспечивало бόльшую жестко сть. Ширина заготовки 13 см, что соответствует высоте цилиндрического основания убора (рис. 4, 1 ). Длина листа по нижнему краю 31 см, по верхнему – 29 см; различия, с нашей точки зрения, можно объяснить усыханием и остаточным натяжением коры при сборке. При сворачивании заготовки в цилиндр, судя по совпадению отверстий на коротких сторонах, 1 см длины заготовки приходился на соединение внахлест. Таким образом, первоначальный диаметр сшитой де-

Рис. 4. Принципиальная схема конструкции берестяной основы бокки ( 1 ) и ее графическая реконструкция ( 2 ). Выполнена Д.В. Поздняковым.

тали колеблется в пределах 9,2 ± 0,3 см. Соединение внахлест было закреплено швом. Оно находилось на фронтальной части бокки и совпадало с вертикальной осевой линией фронтальной пластины. Подобное соединение можно видеть на головных уборах данного типа из могильника Новый Кумак (III северо-западная группа) в Южном Приуралье [Бытковский и др., 2014, с. 221].

На верхнем крае основания обнаружены четыре фрагмента бересты (см. рис. 2, 2 ), один из которых относился к нижнему краю фронтальной пластины, а три других – к нижнему краю плохо сохранившейся задней пластины (см. рис. 4 , 1 ).

Крышка. Сохранилась практиче ски полностью. Она изготовлена из берестяной однослойной пластины, с рисунком коры вдоль листа (см. рис. 3, 3, 4 ). Крышка вытянутых подпрямоугольных очертаний (длина 23 см), с закругленными короткими сторонами. Ширина в передней части 13 см, у заднего края – 12 см (см. рис. 4, 1 ). Вдоль длинных сторон изделия на расстоянии ок. 2 см от края имеются следы сгибов. При сборке изделия передний и задние края отогнутых вниз полос пришивались к фронтальной и задней пластинам навершия. Таким образом, после сборки берестяной основы крышка в плане стала почти прямоугольной, как у большинства головных уборов бокка [Эрдэнэбат, 2010; Табалдиев, 1996; Орозбекова, Ак-матов, 2016].

Пластины навершия. Из двух пластин лучше сохранилась фронтальная (см. рис. 3, 5, 6; 4, 1 ). Она изготовлена из листа бересты длиной по вертикальной оси ок. 13 см и максимальной шириной ок. 14 см. Рисунок коры ориентирован вдоль длинной оси детали. Верхний край закруглен, а в нижнем имеется глубокий полукруглый вырез. Как и на крышке, вдоль всей длины боковых сторон фронтальной пластины на расстоянии ок. 3 см от края сохранились следы сгибов. Форма пластины типична для бокк монголо-тянь-шаньского типа, распространенных на территории от Кыргызстана до Монголии [Тишкин, Пилипенко, 2016, с. 22].

С длинных сторон в крышке и пластинах навер-шия сделаны вырезы глубиной до 1,5 см, благодаря которым длинные края заготовок приобрели вогнутость. Возможно, их сделали уже после сборки берестяной основы головного убора, чтобы облегчить доступ к его внутреннему пространству при дальнейшем монтаже драпировки и украшений.

Отверстия и швы. Очевидно, что только часть отверстий предназначена для крепления берестяных деталей друг к другу. Отверстия находятся вдоль сшиваемых краев, некоторые при наложении деталей можно совместить. Некоторые отверстия располагаются парами, через равные промежутки тянутся вдоль продольной оси фронтальной пластины (рис. 3, 6). Эта система отверстий соответствует, вероятнее всего, Z-образному шву. Шов такого типа широко использовался кочевниками юга Западной Сибири при изготовлении погребальных берестяных сооружений [Росляков, Пилипенко, 2008, с. 154; Грушин, Фролов, Пилипенко, 2015]. Он имеется, например, на бокках из некрополя Телеутский Взвоз-1 (Барнаульско-Бийское Приобье) [Тишкин, 2009] и из Новокумакско-го могильника (Урало-Поволжье) [Бытковский и др., 2014, с. 221]. Как показало экспериментальное конструирование моделей бокки, такой шов надежно соединял берестяные детали между собой, а также мог фиксировать на них деревянные детали каркаса*. Часть отверстий, расположенных ближе к центру крышки, возможно, служила для крепления внешнего деревянного перекрестия, которое являлось элементом декора.

Достоверно дифференцировать остальные отверстия по назначению нам не удалось. Мы можем лишь предположить, что они использовались для крепления украшений, драпировки или внутреннего каркаса.

Тема орнаментации бокки бусинами, а также другими декоративными элементами пока не разработана. Для этого еще требуется тщательное изучение всех находок. Вполне возможно, что оформление бисером основания цилиндра, примыкающего к шапочке, было таким же, как на изделиях из памятника Поволжья Маячный бугор II [Мамонова, Лантратова, Орфинская, 2012, с. 125, рис. 5]. Среди уборов типа бокка, обнаруженных в степях Евразии, только одно (из Новокумакского могильника) украшено крупной бусиной в нижней части берестяного цилиндра [Быт-ковский и др., 2014, с. 221, рис. 8, 1, 5 ].

Реконструкция размеров и внешнего облика изделия

Общая высота берестяной части головного убора (19,5–21,0 см) складывается из высоты цилиндра (13 см) и предполагаемой высоты расширяющегося навершия (7,5–9,0 см) (см. рис. 4, 1 ). Диаметр цилиндрической части был примерно 9,2 см. Длина крышки 23 см, ширина (в собранном состоянии) 10–11 см. С учетом аналогов, известных по археологическим и изобразительным материалам, крышка навершия могла иметь наклон вперед или назад из-за различий по высоте передней и задней пластин.

Головной убор рассматриваемого типа, судя по сохранившимся в других памятниках предметам и их изображениям, должен был иметь внешнюю тканевую обшивку и шапочку, с помощью которой бокка фик- сировалась на голове*. Существовала традиция декорирования всех частей головного убора: султанчики из перьев и прутики украшали навершие, ромбические символы – шапку-колпак, особенно завязки. К сожалению, ни один из данных элементов украшения в публикуемом комплексе не сохранился. Популярный в декоре этих предметов ромбический мотив нашел отражение только в бронзовой серьге (см. рис. 2, Б, 17; 3, 12). Возможно остатками основания султанчика являются две белые бусины, расположенные рядом с крышкой изделия.

По рассчитанным нами размерам крохалёвско-го изделия и аналогам, сохранившимся более полно, была сделана графическая реконструкция головного убора (см. рис. 4, 2 )**. При моделировании учитывался облик наиболее представительных вариантов изделий, дошедших до нас: красный цвет отделки, внешний вид шапочки и ее украшение (см., напр.: [Эр-дэнэбат, 2010]). Султанчик на крышке обнаруженного изделия, возможно, имелся, но пространство специально для него в могиле не было предусмотрено. При помещении бокки в погребальную камеру он либо деформировался, либо был снят. Поскольку разновидностей султанчиков много, а их материальных остатков в комплексе нет, мы не привели его изображение на реконструкции (как и возможные декоративные композиции на бокке). С высокой долей вероятности реконструирована общая форма изделия и указано место декоративного раппорта из бисера – по верхнему краю цилиндрического основания, хотя регулярность и непрерывность раппорта не очевидна. Нижний раппорт из бисера дан по известным аналогам.

Аналоги изучаемой находки

Крохалёвская бокка, по классификации, разработанной С.А. Пилипенко, относится, как отмечалось, к монголо-тянь-шаньской группе, в которой объединены изделия с навершием капителеобразной формы [Тишкин, Пилипенко, 2016, с. 22]. Ее прямыми типологическими аналогами, найденными на территории России, можно считать только два предмета: один – из могильника Телеутский Взвоз-1 на юге Западной Сибири [Тишкин, 2009, с. 126–128], другой – из могильника Сарыг-Хая в Туве [Длужневская, Савинов, 2007, с. 164]. Бокки этого типа обнаружены также в Кыргызстане [Табалдиев, 1996; Орозбекова,

Акматов, 2016, с. 176–181] и Монголии [Эрдэнэбат, 2010]. Необходимо отметить имеющуюся в фонде Марджени в Москве аналогичную бокку монголотянь-шаньского типа с территории Китая (Внутренняя Монголия).

Замечательное петроглифическое изображение монгольской женщины XIII–XIV вв. в бокке с капи-телеобразным навершием, выполненное тушью, было обнаружено А.П. Окладниковым на одном из склонов горы Богдо-Уул (Монгольский Алтай) [1962, рис. 19]. Известны также портреты юаньских императриц в головных уборах типа бокка с территории Китая, хранящиеся в настоящее время в Музее императорского дворца в г. Тайбэе [Эрдэнэбат, 2006, зураг 2–8, 12 а; 14–28, 55 а].

Головные уборы монголо-тянь-шаньского типа (с капителеобразным навершием) у монголов описаны в трудах европейских путешественников XIII в. Плано Карпини и Рубрука. Приведем наиболее яркие отрывки: «... они (монгольские женщины. – Авт. ) носят украшение на голове, именуемое бокка, устраиваемое из древесной коры или из другого материала, который они могут найти как более легкий, и это украшение круглое и большое, насколько можно его охватить двумя руками; длиною в один локоть и более, а вверху – четырехугольное, как капитель колонны. Эту бокку они покрывают драгоценной шелковой тканью; внутри бокка пустая, а в середине над капителью, или над упомянутым четырехугольником, они ставят прутик из стебельков, перьев или из тонких тростинок длиною также в локоть и больше. И этот прутик они украшают сверху павлиньими перьями, и вдоль кругом, перышками из хвоста селезня, а также драгоценными камнями. Богатые госпожи полагают это украшение на верх головы. Крепко стягивая его меховой шапкой (almuccia), имеющей в верхушке приспособленное для того отверстие. Сюда они прячут свои волосы, которые собирают сзади к верху головы, как бы в один узел, и полагают в упомянутую бокку, которую потом крепко завязывают под подбородком» [Карпи-ни, Рубрук, 1911, с. 77]. Свидетельство Рубрука подтверждается и дополняется более ранней информацией Плано Карпини: «…снизу доверху этот [убор] все увеличивается в ширину, а на верху имеет один длинный и тонкий прутик из золота, серебра или дерева, или даже перо; и этот [убор] нашит на шапочку, которая простирается до плеч. И как шапочка, так и вышеупомянутый убор покрыты букараном или пурпуром, или балдакином. Без этого убора они никогда не появляются на глаза людям, и по нему узнают их другие женщины» [Путешествия…, 1957, с. 27].

Все свидетельства указывают на то, что убор был атрибутом ко стюма замужней женщины; его носили как во время ритуалов (свадьба [Мыськов, 2015, с. 201], дворцовый церемониал, встреча гостей), так и в повседневной жизни (см., напр.: [Си Ю Цзи, 1995, с. 300; Лубсан…, 1973, с. 72]). Е.П. Мыськов в конце прошлого века предположил, что форма и название женского головного убора средневековых монголов связаны с длинной костью передней ноги барана – богто, активно использовавшейся в свадебном обряде [1995, с. 39–40]. Однако позже он склонился к версии о том, что изделие символизирует Мировое древо [2015, с. 204]. М.В. Горелик называет бокку одним из атрибутов «монгольской имперской культуры» [2012, с. 192].

Примеры использования бокки в погребальной практике в исторических письменных и изобразительных источниках нам не известны. По данным археологических исследований, место и количество таких уборов в могиле не регламентировалось [Мыськов, 2015]. Использование бокки при погребении в положении «на голове» известно (напр.: [Длужневская, Савинов, 2007]), но этот вариант является редким [Мыськов, 1995, с. 42]. Женские головные уборы в памятниках на территории Кыргызстана находились чаще всего с левой, либо правой стороны от черепа или выше, а также на грудной клетке и около коленей. В некоторых случаях часть бокки прикрывала лицевую часть черепа либо только нижнюю челюсть. Следовательно, убор не был надет на голову при погребении или же был снят с нее непосредственно перед ингумацией. По мнению Е.П. Мыськова, головной убор клали «в погребение не как элемент одежды, а как особый предмет сопровождающего инвентаря, несущего вполне определенную смысловую нагрузку. …Наличие в могиле бокки или шапки-колпака должно было прежде всего подчеркивать половозрастное или социальное положение погребенной» [Там же].

Заключение

Сравнительно небольшое количество находок, не всегда удовлетворительная их сохранность пока затрудняют разработку проблем генезиса бокки и ее символики. Поэтому новые закрытые археологические комплексы с бокками очень важны.

Уборы из могильников Крохалёвка-5 и Басандай-ка (Томское Притомье) [Пилипенко, 2003], являются самыми северными образцами бокки в Азии. Обсуждаемая находка датирует часть средневекового могильника Крохалёвка-5 XIII–XIV вв. Этот предмет гардероба можно считать свидетельством влияния культуры монгольской империи на население Новосибирского Приобья. Подчеркнем, что следы погребальной практики, прослеженные в комплексах этого мини-некрополя, в целом соответствуют ритуалам местного, лесостепного, а не монгольского населения [Адамов, 2000; Молодин, Соловьев, 2007; Марченко и др., 2017]. Найденные в мог. № 27 остатки бокки (и шелковые изделия, которые требуют специального рассмотрения) следует считать престижными предметами «импорта», которые подчеркивают высокий социальный статус не только погребенной женщины, но и (косвенно) всего сообщества, сформировавшего родовой некрополь в кург. № 75. Череп женщины из мог. № 27 (его краниологическую характеристику см.: [Кишкурно и др., 2018]), который входит в состав средневековой серии из могильника Крохалёвка-5, имеет черты, соответствующие центрально-азиатскому расовому комплексу. Эта особенность пока выделяет «крохалёвскую» популяцию на фоне других групп изученного средневекового населения Новосибирского Приобья, в котором преобладает иной – таежный – компонент, тяготеющий к западно-сибирской расе [Поздняков, 2006, с. 37–38; 2008, с. 361, 362]. Эти данные, а также наличие в захоронении «импортных» вещей (бокка, шелковые изделия), позволяют сделать предположение о более тесной (в т.ч. биологической) связи между «кроха-лёвской» популяцией и непосредственными носителями монгольских «имперских» традиций.

Авторский коллектив благодарит д-ра ист. наук А.И. Соловьёва за ценные замечания, сделанные во время полевого исследования и подготовки статьи.

Исследование выполнено в рамках темы НИР «От первобытности к цивилизации: этнокультурные процессы в Евразии в эпоху палеометалла и Средневековья» (программа XII.186.2.). «Историко-культурные процессы в Сибири и на сопредельных территориях» (проект № 03292018-0003).

Список литературы Женский головной убор монгольского времени из Верхнего Приобья

- Адамов А.А. Новосибирское Приобье в X-XIV вв. -Тобольск; Омск: Изд-во Ом. гос. пед. ун-та, 2000. - 256 с.

- Бытковский О.Ф., Заседателева С.Н., Матюшко И.В., Харламова П.В. Средневековые захоронения Новокумакского могильника (III северо-западная группа) // Археологические памятники Оренбуржья. - Оренбург: Университет, 2014. - Вып. 11. - С. 214-228.

- Галямина Г.И. Отчет о работах Коченёвского отряда на памятнике курганный могильник Крохалёвка-5 в Коченевском районе (1987 г.) // Архив ИА РАН. Д. 12429.

- Горелик М.В. Декор монгольского костюма XII-XIV вв. // История и культура средневековых народов степной Евразии: мат-лы II Междунар. конгресса средневековой археологии Евразийских степей. - Барнаул, 2012. -С. 191-193.

- Грушин С.П., Фролов А.В., Пилипенко С.А. Берестяная погребальная конструкция монгольского времени из грунтового могильника Калистратиха-3 (Верхнее Приобье) // Интеграция археологических и этнографических исследований. - Барнаул; Омск: Наука, 2015. -С. 182-184.