Женский костюм андроновской эпохи по археологическим материалам могильника Майтан (Центральный Казахстан)

Автор: Ткачв А.А., Ткачва Н.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье изложены результаты изучения захоронений женщин на могильнике Майтан среднего периода эпохи бронзы. Памятник является единственным полностью исследованным погребальным объектом андроновской общности в степной зоне Центрального Казахстана. На основании анализа расположения украшений в погребениях предпринята попытка реконструировать детали женского костюма. Понятие «костюм» включает совокупность предметов одежды, украшений, аксессуаров, отражающую не только принципы облачения индивида, но и его социальные роли, возраст, а также характерные черты культуры в целом. Состав и расположение находок позволили выделить украшения головы, шеи и груди, рук и ног. Как исключение встречаются аксессуары (сумочки, коробочки), украшения пояса и подола платья. Сравнительный анализ вещевого инвентаря показал, что большинство украшений маркирует возрастной статус женской части населения, оставившего могильник Майтан. Выделены две возрастные группы: девочки и женщины. Несмотря на то, что значительное число могил разграблено, удалось с определенной долей условности воссоздать общий облик женского костюма погребенных и его детали, характерные для этих групп. Выявление характерных черт погребального обряда и реконструкция женского костюма расширяют возможности использования материалов могильника как историко-культурного источника. Через идентичные вещи носители разных культурных традиций передавали присущие им представления о красоте. Вместе с тем костюм и погребальный инвентарь отражали половозрастные характеристики и ступени социализации человека.

Центральный казахстан, андроновская эпоха, реконструкция костюма

Короткий адрес: https://sciup.org/145145871

IDR: 145145871 | УДК: 903.24 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.2.035-042

Текст научной статьи Женский костюм андроновской эпохи по археологическим материалам могильника Майтан (Центральный Казахстан)

Одежда является важным компонентом культуры, раскрывающим ее особенности. При этом костюм и его элементы позволяют не только определить половозрастной и социальный статус индивида, но и конкретизировать его роль в жизни древнего коллектива. Несмотря на длительный период изучения могильников эпохи бронзы, проблема воссоздания одежды андроновского населения, ее семиотических функций еще далека от разрешения. Вопросам реконструкции костюма женщин этой общности посвящено значительное количество работ, в т.ч. обобщающих [Куприянова, 2008; Усманова, Логвин, 1998; Усманова, 2010]. В то же время конкретных данных как о мужском, так и о женском костюме немного; более того, они отрывочны и противоречивы. Проанализировав материалы всего массива андронов-ских и близких к ним комплексов бронзового века степной зоны Евразии, можно констатировать, что, в отличие от женской, мужская одежда в обыденной жизни и погребальной практике практически не украшалась. Поэтому ее конкретные детали реконструируются только гипотетически на о снове привлечения сведений из этнографических источников [Кузьмина, 1994, с. 159–162].

Новые подходы к изучению одежды и обращение к проблеме ее воссоздания связаны с исследованием могильника Майтан, материалы которого отражают различные стороны жизнедеятельности человека, обитавшего в эпоху бронзы в степях Центрального Казахстана. Это единственный полностью исследованный памятник андроновской общности. За три десятилетия после окончания полевых работ часть полученных материалов была введена в научный оборот: проанализирован погребальный обряд [Ткачёв, 2013а], рассмотрены социальная структура и родовая организация общества [Ткачёв, Ткачёва, 1997, 2005], охарактеризованы ритуально-поминальные комплексы, мужской инвентарь и предметы вооружения [Ткачёв, 2012, 2013б, 2014а], определена специфика керамического производства [Ткачёв, 2017].

Особый интерес представляют женские украшения, а также особенности их расположения в погребении, позволяющие воссоздать некоторые элементы одежды женщин. По материалам могильника Май-тан и других некрополей Казахстана Э.Р. Усмановой [2010] и А.А. Ткачёвым [2014б, 2015] предприняты попытки реконструировать женскую одежду или ее детали. Современный уровень знаний позволяет говорить о специфике мужского и женского вещевых комплексов, но исходя из существующих возможностей и сформировавшихся представлений об одежде в древности можно воссоздать лишь наиболее характерные черты женского костюма.

Возможности реконструкции женского костюма

Если мужские захоронения могильника Майтан содержат в основном предметные комплексы, связанные с конкретными видами деятельности, при почти полном отсутствии украшений костюма, то в погребениях женщин изделия, имеющие отношение к обыденной деятельности, представлены лишь миниатюрным ножом и шильями [Ткачёв, 2013б]. Несмотря на то что большая часть женских захоронений разграблена, обнаружено значительное количество ювелирных изделий, использовавшихся для украшения одежды и частей тела, которые необходимо было выделить. В основном это голова, область шеи и груди, руки и ноги. Поскольку большинство погребений нарушено грабителями, найденные предметы можно соотнести с той или иной группой украшений исходя лишь из их типологических особенностей.

Сравнительный анализ вещевого инвентаря показал, что в основном украшения маркируют возрастной статус женской части общества. Можно выделить два возрастных класса: девочки и женщины. Далее будут рассмотрены случаи, позволяющие достоверно реконструировать отдельные детали женского костюма, опираясь на особенности размещения украшений на теле погребенных.

Девочки. Значительная часть исследованных могил по размерам соотносится с детьми (90 могил – 42 %), а с учетом совместных погребений представителей разных возрастных классов останки детей отмечены в 102 погребальных комплексах (47,7 %). Установить их половую принадлежность по костям невозможно; как правило, пол определяют, анализируя особенности сопровождающего погребального инвентаря. Вместе с тем достоверно связать всех захороненных детей с мужской или женской половиной коллектива, оставившего могильник Майтан, нельзя, т.к. в значительной части детских могил обнаружены лишь один-два сосуда. Более того, почти треть детских погребений (29 могил – 32,2 %) содержит посуду или отдельные вещи при отсутствии костных останков.

В могилах с сохранившимися костяками определенной закономерности в размещении погребального инвентаря не выявлено. Он отмечен в 22 захоронениях детей (24,4 %) – от младенческого до старшего (14–15 лет) возраста. По особенностям погребального обряда и вещевого комплекса с определенной долей условности к мужской части коллектива можно отнести восемь детских захоронений. Остальные содержали разнообразные ювелирные изделия – браслеты с округлыми несомкнутыми концами, перстни, бляшки, обоймы, листовидные подвески, амулеты из клыков и раковин, бронзовые и пастовые бусины, – сопоставимые с типичным набором андроновских женских украшений. Значительная часть этих погребений нарушена грабителями, и только в четырех случаях можно определить место украшений на теле и костюме девочек младшей возрастной группы.

Наиболее простой головной убор в виде шапочки или головной повязки, украшенной в области висков пастовыми бусинами (по одной с каждой стороны), был надет на погребенную девочку 2-3 лет (огр. 22А, мог. 1). Такой же, но со спиралевидной подвеской в области лба мог быть и у младенца, останки которого не сохранились (огр. 30А, мог 2). Головной убор, наиболее близкий этому, обнаружен в захоронении могильника Сатан, где шапочку украшала бляшка, расположенная на лбу погребенного ребенка [Усманова, 2010, с. 25, рис. 22].

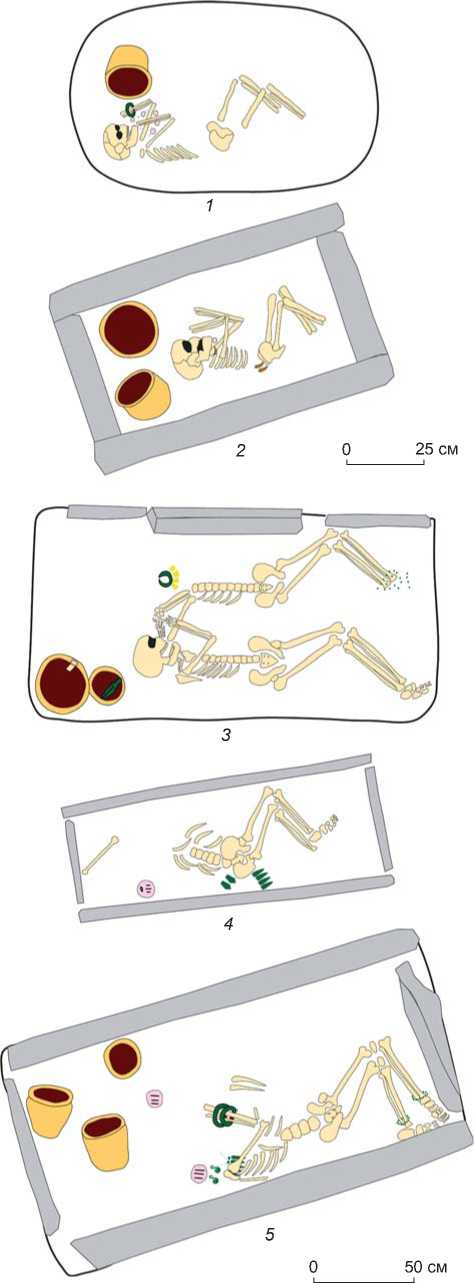

В захоронении девочки 3-4 лет (огр. 41Б, мог 3; рис. 1, 1 ) в области шеи найдены пять раковин (рис. 2, 12,13,16, 19, 20 ) и четыре пастовые бусины. Очевидно, ими был обшит ворот рубахи (платья?) погребенной (рис. 3). На запястье левой руки находился бронзовый желобчатый браслет с несомкнутыми концами (см. рис. 2, 21 ). Данный тип браслетов характерен для детской возрастной группы могильника Майтан. Они отмечены у подростка 10-14 лет (огр. 36А, мог 1) и ребенка в возрасте до 1 года (огр. 49, мог. 3). Обломки аналогичных браслетов найдены в двух разрушенных погребениях: одно содержало останки старой женщины и полугодовалого младенца (огр. 50Б, мог. 2), другое - ребенка 3-4 лет (огр. 36Г). В могиле, где останки ребенка отсутствовали, зафиксированы браслеты, расположение которых с учетом характерной для данного памятника и эпохи позы погребенного (в скорченном положении на левом боку) позволяет предположить, что они были надеты на запястья (огр. 30А, мог. 2).

Интересные материалы обнаружены в захоронении девочки 2-3 лет (огр. 15В; см. рис. 1, 2 ). На шее погребенной было ожерелье, основой которого являлась ископаемая раковина (см. рис. 2, 23 ), обрамленная с двух сторон подвесками из коренных зубов собаки или волка (см. рис. 2, 26 , 27 ), по краям последовательно чередовались пастовые бусины (по три с каждой стороны) и двусоставные пронизи (по две). Найденные в области пояса две подвески из клыков корсака или лисицы (см. рис. 2, 24, 25 ), очевидно, были вплетены в косу девочки (рис. 4). Можно допустить, что такой набор украшений характерен для девочек младшей возрастной группы: остатки ожерелья из нескольких пастовых бусин и двух подвесок из клыков корсака найдены еще в одном разрушенном детском захоронении (огр. 32Б). Близкие наборы украшений, маркирующие детский возраст, обнаружены и на других памятниках Центрального Казахстана. Например, на могильнике Нуртай в погребении ребенка 7-14 лет найдены не только желобчатые браслеты

Рис. 1. Планы погребений.

1 - огр. 41Б, мог. 3; 2 - огр. 15В; 3 - огр. 43, мог. 1;

4 - огр. 16Б, мог 2; 5 - огр. 5Б .

лдаао си^

5 cм

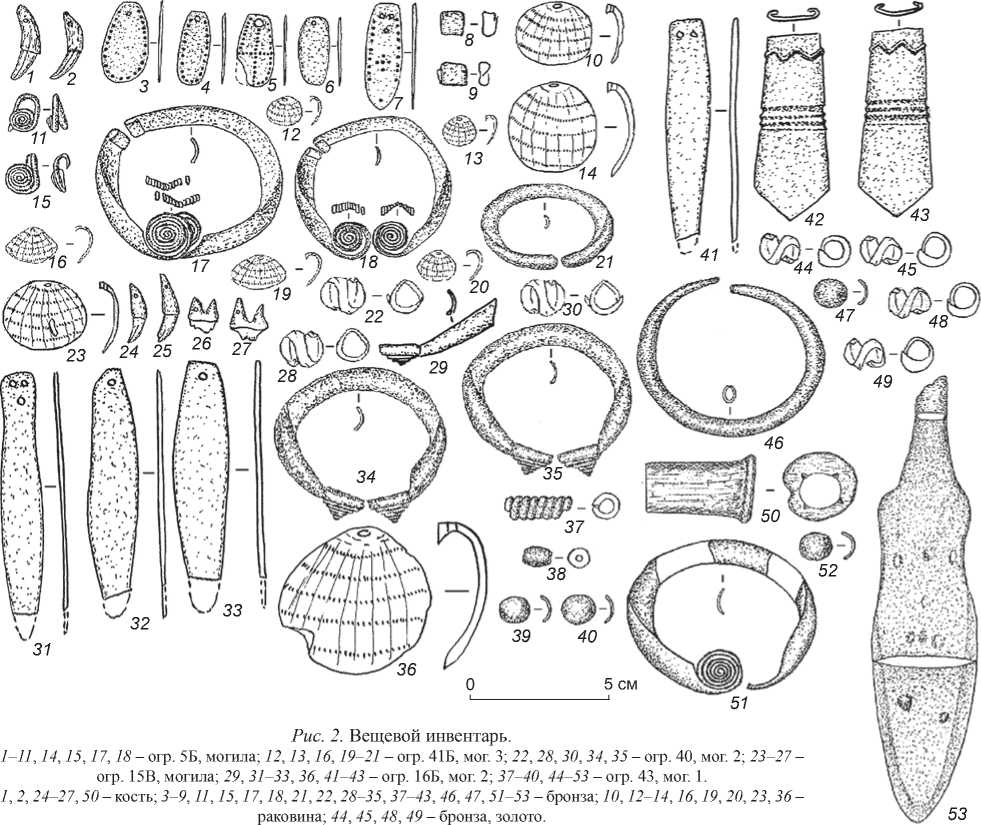

Рис. 2. Вещевой инвентарь

1–11 , 14 , 15 , 17 , 18

огр. 5Б, могила; 12 , 13 , 16 , 19–21

огр. 41Б, мог. 3; 22 , 28 , 30 , 34 , 35

огр. 40, мог. 2; 23–27

–

–

–

– огр. 15В, могила; 29, 31–33, 36, 41–43

огр. 16Б, мог. 2; 37–40 , 44–53

огр. 43, мог. 1

–

–

1 , 2 , 24–27 , 50

– йццуро оеац^

кость; 3–9 , 11 , 15 , 17 , 18 , 21 , 22 , 28–35 , 37–43 , 46 , 47 , 51–53 – бронза; 10 , 12–14 , 16 , 19 , 20 , 23 , 36 – раковина; 44 , 45 , 48 , 49 – бронза, золото.

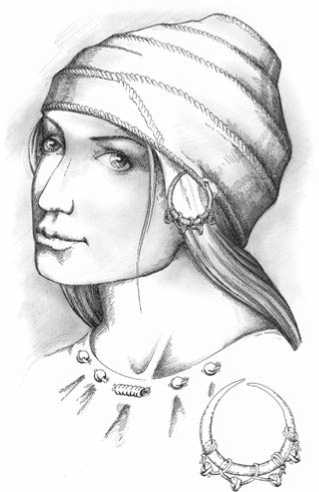

Рис. 3. Реконструкция украшения ворота рубахи. Ограда 41Б, мог. 3.

Рис. 4. Реконструкция ожерелья и украшения косы. Ограда 15В, могила.

с несомкнутыми концами, но и аналогичное накос-ное украшение [Ткачёв, 2002, ч. 1, с. 184, рис. 56, 8 ].

Итак, для детской возрастной группы женской части данного коллектива отмечается избирательный подход к сопроводительному инвентарю. В большинстве погребений детей он представлен только посудой. Незначительное число захоронений содержало характерные для детской возрастной группы украшения, использовавшиеся как в повседневной жизни, так и в погребальной практике в исключительных случаях, определить и охарактеризовать которые не представляется возможным. Исключением являются парные захоронения, где статус детей в силу каких-то причин соотносился со статусом взрослых.

Женщины. На могильнике Майтан выделяется несколько погребальных групп, связанных с захоронением женщин: индивидуальные, парные разнополые и, как исключение, погребения с детьми. Основная часть женских захоронений потревожена, поэтому, несмотря на значительное количество обнаруженных украшений, восстановить их местоположение, а значит, и характерные особенности женского костюма, сложно. Из 78 погребений женщин лишь в некоторых случаях удалось реконструировать детали одежды. Все они связаны с украшениями головы, рук и ног.

Одним из главных элементов повседневного и погребального женского костюма являлись шапочки. Они с определенной долей вероятности реконструируются по материалам трех захоронений. Необходимо отметить, что в силу особенностей почвы и погребальной обрядности, о статки текстиля не встречены даже в неразграбленных могилах. В первом случае (огр. 17В, мог. 1) реконструируется шапочка, обшитая по основанию пастовыми бусинами и дополнительно украшенная в области ушных раковин бронзовыми подвесками в полтора оборота, обтянутыми золотой фольгой (по две с каждой стороны). Она закреплялась на голове завязками, обшитыми в верхней части пастовыми бусинами. Во втором случае (огр. 23Д, мог. 1) головной убор был декорирован позолоченными подвесками в полтора оборота, подвешенными по 5 шт. с правой и левой стороны. Низка пастовых бусин и пронизей украшала завязки и, обрамляя лицо, выполняла функцию лицевой подвески. В третьем случае шапочку украшали с двух сторон бронзовые трубчатые височные кольца с прикрепленными к ним четырьмя позолоченными подвесками в полтора оборота (рис. 5)*. Данное украшение обнаружено в области головы погребенной, о станки которой сохранились частично (огр. 43, мог. 1, парное захоронение взрослого мужчи-

Рис. 5. Реконструкция шапочки, особенности крепления височных колец и украшения ворота платья. Ограда 43, мог. 1.

ны и молодой женщины; см. рис. 1, 3 ). Возле ее лодыжек найдено не менее 150 сильно коррозированных бронзовых бусин из тонкой ребристой проволоки, по две низки которых было на щиколотках женщины. Кроме того, в заполнении обнаружены отдельные изделия, использовавшиеся для украшения женского костюма (см. рис. 2, 38–40, 47, 52 ).

В захоронении женщины 20–25 лет (огр. 40, мог. 2) у основания черепа найдены три бронзовые подвески в полтора оборота (см. рис. 2, 22, 28, 30 ). Определенная асимметрия в данном случае позволяет предполагать, что они крепились к левой стороне шапочки или непосредственно украшали край ушной раковины погребенной. Последний способ использования подвесок в полтора оборота впервые выявлен на Алтае при исследовании андроновского могильника Фирсо-во XIV, где мумифицированное ухо было украшено аналогичными подве сками [Позднякова, 2000, с. 47–48, рис. 1, 8 ]. Позднее с ним соотнесли размещение подобных украшений в погребениях алтайских и казахстанских могильников Рублево VIII [Кирюшин и др., 2006, с. 36], Кытманово [Уманский, Кирюшин, Грушин, 2007, с. 30–31], Кенжеколь I [Усманова, Мерц В.К., Мерц И.В., 2007, с. 44–47, фото 1]. Можно допустить, что выделение ушных раковин подвесками практиковалось носителями андроновских традиций достаточно широко, однако до открытия могильника Фирсово XIV данный вид украшений обычно рассматривался в качестве детали головного убора.

Наиболее распространенным элементом женского ювелирного набора являлись бронзовые желоб- чатые браслеты, украшавшие запястья погребенных (см. рис. 2, 17, 18, 21, 34, 35, 51). Бронзовые браслеты с уплощенной или конической спиралью отмечены в 21 захоронении могильника Майтан. Количество этих украшений у погребенных различно: в парном разнополом захоронении у женщины был один браслет на запястье левой руки (огр. 36А, мог. 2); в трех случаях отмечено по одному на обеих руках (огр. 17В, мог. 1; огр. 40. мог. 2; огр. 41Б, мог. 2); в трех – по два (огр. 5Б, могила; огр. 18В, мог. 1; огр. 23Д, мог. 1). В одной могиле найден кожаный подбраслетник шириной 5 см, использовавшийся для предохранения кожи от окрашивания (огр. 5Б, могила). Аналогичные подбраслетники, обшитые по краям пастовыми бусинами, отмечены в материалах могильника Балыкты [Ткачёв, 2002, ч. 2, с. 9]. Вместе с тем можно согласиться и с мнением Е.В. Куприяновой, полагающей, что часть браслетов могла закрепляться поверх рукава платья, выполняя роль манжет [2008, с. 95–96].

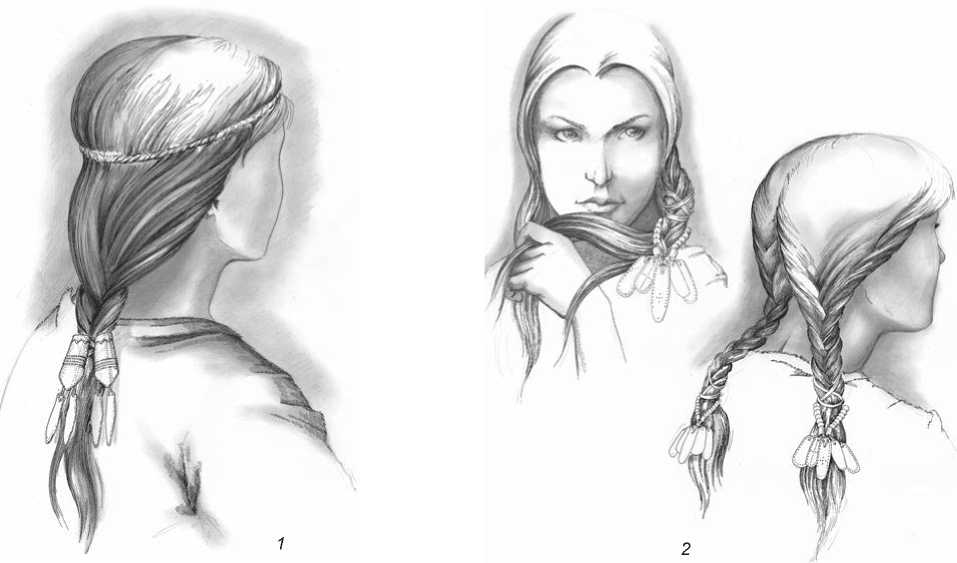

Одним из характерных элементов женского ювелирного набора являлись украшения прически. По сохранившимся in situ деталям реконструируются три накосника, располагавшиеся за спиной погребенных. Необходимо отметить, что в материалах могильника Майтан отсутствуют сложносоставные накосники, характерные для памятников синташтинского, петровского и нуртайского облика.

Один накосник, распавшиеся части которого (см. рис. 2, 31–33, 41–43) располагались между тазо- выми костями взрослой женщины и стенкой погребального сооружения (огр. 16Б, мог. 2; см. рис. 1, 4), занимает промежуточное положение между ранними (новокумакского облика) и поздними (алакуль-ско-атасускими) образцами: у него отсутствуют ряды бронзовых обойм, являющиеся отличительной особенностью ранних нако сных подвесок. Основной компонент накосника – орнаментированные трубчатые пронизи, к ним крепились четыре листовидные подвески (рис. 6, 1). Во втором накоснике, украшавшем прическу женщины 18–20 лет (огр. 5Б, могила; см. рис. 1, 5), сочетаются пять небольших орнаментированных листовидных подвесок (см. рис. 2, 3–7), объединенных бронзовыми обоймами (см. рис. 2, 8, 9) и вплетенных в косу двумя узкими кожаными ремешками с нанизанными на них пастовыми бусинами. Это сложносоставное украшение найдено у левого плечевого сустава погребенной, что позволяет говорить об одной-двух косах, заканчивающихся на уровне лопаток (рис. 6, 2). Ювелирный набор включал также две низки бронзовых бусин для щиколоток, два составных желобчатых браслета со спиралевидными окончаниями (см. рис. 2, 17, 18) и две бронзовые серьгообразные подвески (см. рис. 2, 11, 15). Кроме того, найдены подвески из клыков (см. рис. 2, 1, 2) и раковин (см. рис. 2, 10, 14). Судя по материалам нарушенных захоронений, накосники, аналогичные вышеописанному, могли быть еще у трех погребенных женщин.

Рис. 6. Реконструкция сложносоставных накосных украшений.

1 – огр. 16Б, мог. 2; 2 – огр. 5Б, могила.

Самая простая схема у третьего накосника, включавшего всего три листовидные подвески, украшавшие косу в области поясничного отдела (огр. 40, мог. 6). Такое их количество является наиболее распространенным для накосных украшений, поскольку для плетения простой косы волосы разделяются на три пряди. Столько же листовидных подвесок отмечено несколько раз даже в разграбленных захоронениях. Как правило, накосники сочетаются с другими видами головных украшений, а их развитие идет по линии упрощения, поэтому последний вид постепенно становится наиболее распространенным во всех возрастных женских группах алакульско-ата-суской ойкумены.

Хотя основная часть могил разграблена, в потревоженных захоронениях найдено значительное количество изделий как массового характера, так и с яркими индивидуальными чертами. Они могли использоваться и для декорирования женской одежды, и в качестве украшений отдельных частей тела, и как амулеты. Определить место конкретного изделия в костюме женщины можно лишь гипотетически. Тем не менее в одном случае специфика находки позволяет говорить о присутствии в составе сопровождающего инвентаря кожаной сумочки, в которой находились трубчатые кольца-серьги; в другом случае подвески из резцов животных, возможно, лежали в небольшой прямоугольной коробочке, установленной в области пояса; в третьем отмечено скопление из округлого кулона и клыков животных – ожерелье, которое женщина могла носить на шее в качестве амулета. Аналогичное расположение отдельных вещей в погребении зафиксировано и на других могильниках Центрального Казахстана [Ткачёв, 2002, ч. 1, с. 164, рис. 52; с. 177, рис. 62].

Соотнести изделия с особенностями женского костюма в области груди, пояса или подола достаточно сложно, т.к. в сохранившихся погребениях украшения в соответствующих местах отсутствуют. В нарушенных захоронениях отмечены отдельные низки бус, по которым реконструировать те или иные параметры одежды практически невозможно.

В погребальных комплексах могильника Майтан, как и на других памятниках андроновского круга, широко представлены бронзовые бусины, располагавшиеся возле лодыжек. Украшение щиколоток бусами зафиксировано в 22 захоронениях, включая детские, индивидуальные женские, парные разнополые, мужчин и женщин с детьми [Ткачёв, 2014б].

Заключение

При исследовании могильника Майтан данных о способах изготовления одежды и видах материала, к со-

Рис. 7. Собирательный образ женского костюма.

жалению, не получено. В то же время на основании других андроновских комплексов можно предположить, что использовались войлок, мех, кожа и шерстяные ткани, которые сшивались нитями из шерсти, сухожилий и кишок [Сальников, 1951, с. 138]. Покрой женской одежды в большинстве случаев реконструируется по расположению бус, украшавших манжеты, ворот и подол [Шилов, Богатенкова, 2003, с. 260]. Вероятно, майтанские женщины носили длинное платье с рукавами, доходящими до запястья. У девочек, девушек, незамужних женщин ворот мог быть широким, у замужних – с вертикальным разрезом, стягивающимся кожаными или тряпичными завязками. Платье, возможно, подвязывали поясом. Обувь была войлочная или кожаная, причем невысокие голенища последней украшались бронзовыми бусами; при отсутствии голенищ бусы надевали на щиколотки в качестве шумящих браслетов (рис. 7). Каких-либо данных о том, что майтанские женщины носили штаны, не зафиксировано.

Костюм дополнялся разнообразными украшениями. На голове, в зависимости от времени года, носили шерстяную шапочку или венчик, декорированные бусами и трубчатыми кольцами, которые также могли использоваться и в качестве серег, иногда с прикрепленными к ним подвесками в полтора оборота. Стандартный набор включал один-два желобчатых браслета пружинного типа со свернутыми в тугую спираль концами. Они могли служить зажимами рукавов платья или надеваться на кожаные подбраслетники. На пальцах носили перстни с S-образными щитками. У женщин были короткие, доходившие до лопаток, или длинные, спускавшиеся до пояса, косы, в которые вплетались разнообразные украшения.

В результате анализа вещевого комплекса могильника Майтан с определенной долей условности воссоздан общий облик женского костюма погребенных. Не смотря на унифицированность одежды, обусловленную утилитарными функциями, а также, вероятно, генетической и мировоззренческой общностью андроновского населения, она могла отличаться своеобразием в отдельных регионах. Но сители разных культурных традиций через идентичные вещи передавали присущие им представления о красоте. При этом они подчинялись не только эстетическим требованиям. В одежде и вещевом наборе отражались половозрастные характеристики, социальный статус человека и, возможно, конкретные ступени социализации, которые человек проходил на своем жизненном пути.

Список литературы Женский костюм андроновской эпохи по археологическим материалам могильника Майтан (Центральный Казахстан)

- Кирюшин Ю.Ф., Позднякова О. А., Папин Д. В., Шамшин А.Б. Коллекция металлических украшений из погребений андроновского комплекса могильника Рублево VIII // Алтай в системе металлургических провинций бронзового века. - Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2006. - С. 33-44.

- Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии? Материальная культура племен андроновской общности и происхождение индоиранцев. - М.: Рос. ин-т культурологии РАН и МК РФ, 1994. - 464 с.

- Куприянова Е.В. Тень женщины: женский костюм эпохи бронзы как «текст» (по материалам некрополей Южного Урала и Казахстана). - Челябинск: АвтоГраф, 2008. - 244 с.

- Позднякова О.А. Проблема интерпретации погребений женщин с головными уборами (по материалам андроновского комплекса могильника Фирсово XIV) // Наследие древних и традиционных культур Северной и Центральной Азии. - Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2000. -Т. III. - С. 47-53.

- Сальников К. В. Бронзовый век Южного Зауралья // МИА. - 1951. - № 21. - С. 94-151.