Жертвенные приношения вещей гуннского облика в каменных оградах Алтынказ гана на восточном берегу Каспийского моря

Автор: Астафьев А.Е., Богданов Е.С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

В 2014-2016 гг. на п-ове Мангышлак (Республика Казахстан) было исследовано девять каменных сооружений памятника Алтынказган. Внутри оград из плит обнаружены следы различных ритуальных церемоний: вкопанные в землю сосуды, алтари из известняка и ямы для жертвоприношений статусных предметов. В одной яме найдена богато украшенная конская узда, в другой - поясной набор из золотых инкрустированных изделий, а в третьей - остатки седла (серебряные обкладки и детали гарнитуры). Весь предметный комплекс с Алтынказгана находит многочисленные аналогии в материалах V-VI вв. с территории Северного Причерноморья, Северного Кавказа и Поволжья. Ритуальные захоронения «золотого» пояса, конской узды и парадного седла свидетельствуют о появлении в Прикаспийском регионе уже развитых культов, предполагавших жертвоприношения престижных для воина-всадника вещей. Становление этих всаднических ритуалов связано с кочевым ираноязычным населением, пришедшим на новые территории во время гуннских походов в Иран - в Vв. Благодаря регрессивному состоянию Каспия именно тогда существовал сухопутный «мост» между северным и восточным побережьями, через который могли осуществляться контакты между населением полупустынных зон Северного Прикаспия и п-ова Мангышлак. Высказанные в статье предположения подтверждаются историческими свидетельствами и современными геоморфологическими исследованиями Каспийского моря.

Мангышлак, каспийское море, гунны, ритуальные захоронения предметов, атхарваведа

Короткий адрес: https://sciup.org/145145875

IDR: 145145875 | УДК: 903.8 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.2.068-078

Текст научной статьи Жертвенные приношения вещей гуннского облика в каменных оградах Алтынказ гана на восточном берегу Каспийского моря

Описание исследованных объектов и находок

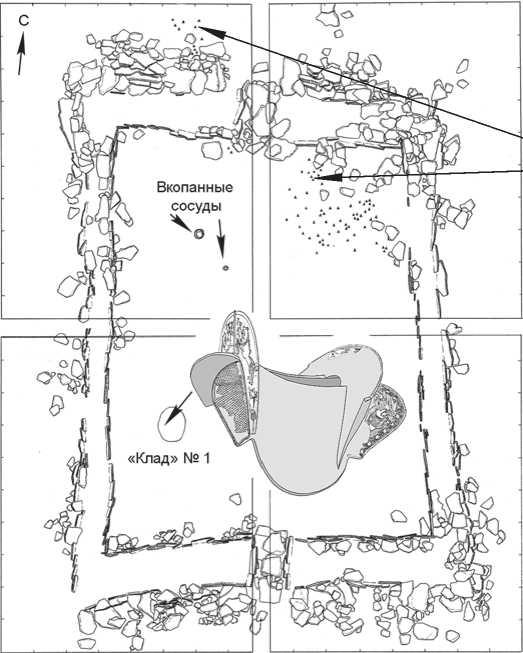

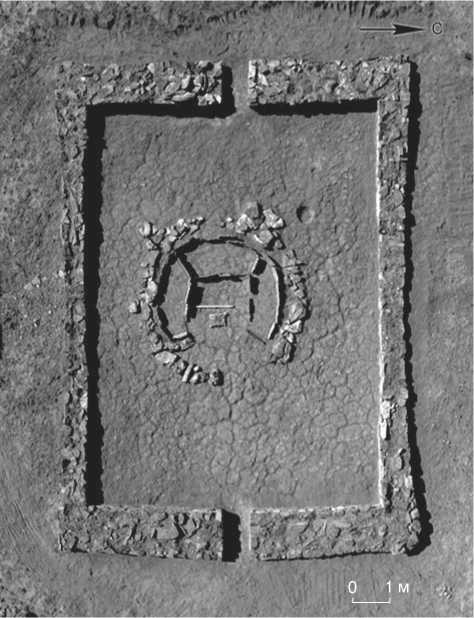

Памятник Алтынказган, расположенный на восточном берегу Каспийского моря (рис. 1), представляет собой довольно компактное скопление различных каменных сооружений. Зафиксированы курганы, кладки в виде отдельных стен, подковообразные конструкции и три типа оград. В 2014–2016 гг. были исследованы пять оград, три подковообразные конструкции с «ящиками» из вкопанных плит и кладка в виде стены. На территории всех объектов найдены фрагменты керамических сосудов (и целые формы), в «ящике» выявлено пятно прокала. Характер расположения камней позволил с большой долей вероятности предполагать, что внутреннее пространство двойных «стен» в древности было заполнено бутом. Одной из исследованных оград (объект № 15) посвящена отдельная публикация [Астафьев, Богданов, 2015], поэтому ограничимся лишь констатацией основного факта, важного для темы данной статьи. Внутри этой ограды на уровне древней поверхности расчищены скопления керамики, два лепных сосуда (изначально врытых вертикально в материковое основание), а в яме обнаружены остатки седла гуннского типа – «клад» № 1 (рис. 2).

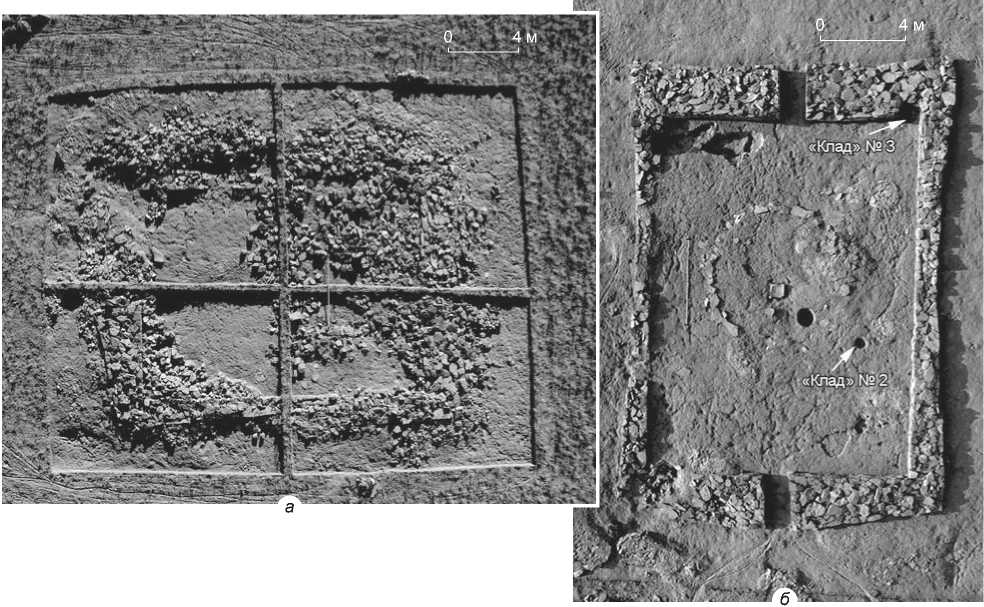

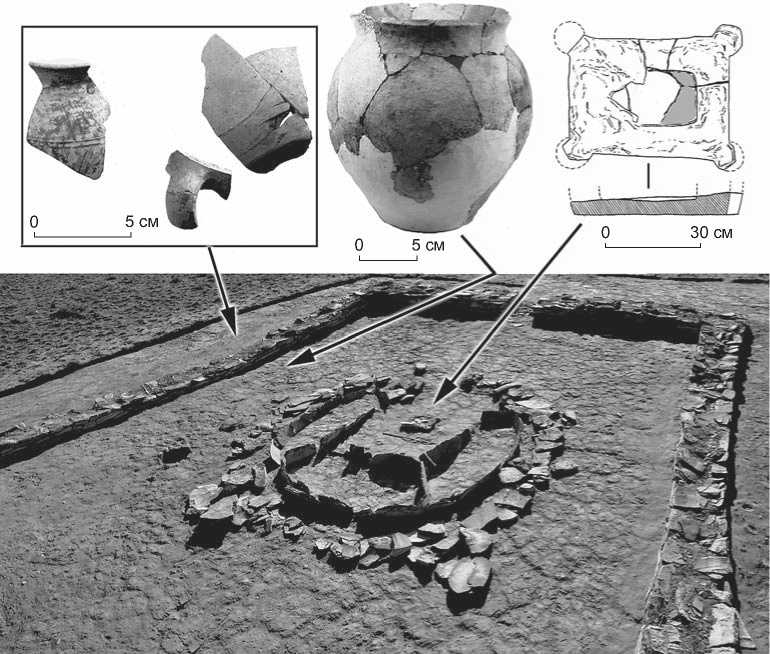

Другая изученная каменная ограда (объект № 168) имела также прямоугольную форму в плане с ориентацией по сторонам света (размеры 21 × 14 м). Только стены были сложены из плитняка с помощью горизонтальной кладки. Их ширина составляла 0,8–1,2 м. Высота сохранившейся части ограды достигала 0,7 м от уровня поверхности. В северной и южной стенах были проходы шириной 0,9 м, закрытые каменной наброской. Стены ограды сохранились частично: от восточной и западной остался лишь нижний слой (основание). Камни со стен лежали рядом, образуя мощные валы: кто-то специально разбирал кладку и бросал камень тут же в сторону (рис. 3, а ). Юго-западный угол ограды полностью разрушен грабительской воронкой. В центре внутренней площадки обнаружены остатки алтарной конструкции в виде полукруга из плоских каменных плит (рис. 3, б ). Напротив прохода в середину полукруга в небольшой западине лежал алтарь, изготовленный из цельного мелового блока (60,0 × 61,5 ×

С неба пусть охраняет тебя золото!

Из середины пусть охраняет тебя серебро!

Из земли пусть охраняет железный!

Этот (человек) ушел вперед к крепостям богов.

Атхарваведа, V, 28: 9

Рис. 1. Месторасположение памятника Алтынказган и схема гуннских походов в Иран в первой половине V в.

× 12,0 см). Он был поврежден в древности и частично перекрыт (после проведения ритуала?) плитами*.

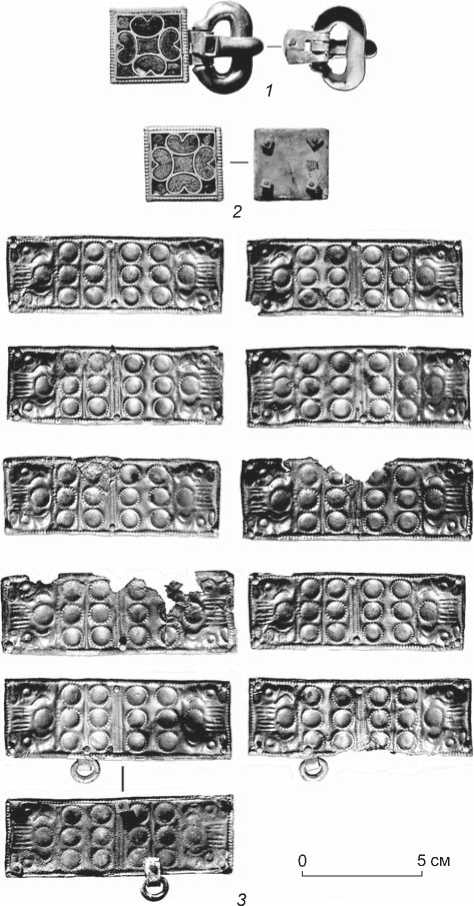

В восточном секторе внутреннего пространства ограды обнаружены контуры двух ям, одна из которых имела следы недавнего проникновения грабителей. В ней найдены остатки пояса («клад» № 2; рис. 3, б ):

0 2 м

Рис. 2. План каменной ограды (объект № 15) и керамика из нее.

0 5 cм

семь серебряных с позолотой пластин (еще три были извлечены ранее «искателями сокровищ») с пуансонным тиснением и грифоньими головками по углам, позолоченная декоративная щитковая пряжка с янтарными вставками и щиток с таким же орнаментом (рис. 4). Пластины закреплялись с помощью медных заклепок на кожаном поясе, который не сохранился. У двух пластин есть декоративные подвесные колечки. В другой яме ничего не найдено, возможно, в ней изначально находился горшок.

а

б

Рис. 3. Вид на каменную ограду (объект № 168) сверху после рас чистки ( а ) и окончания работ ( б ). Стрелками отмечены места на хождения «кладов».

Рис. 4. Детали пояса («клад» № 2) с объекта № 168.

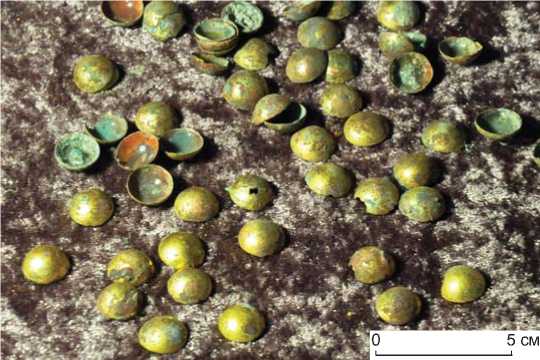

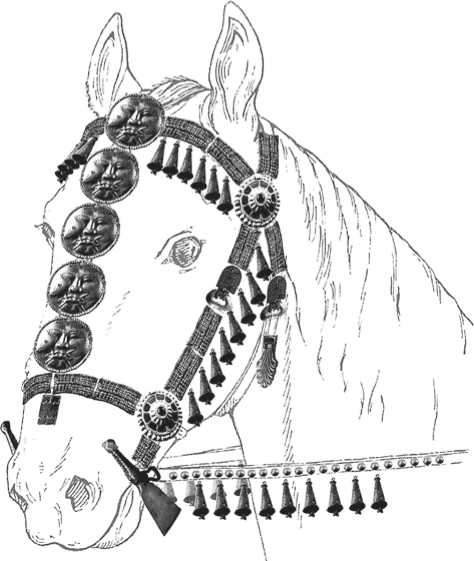

Под стеной ограды ближе к северо-восточному углу обнаружен «клад» № 3 (см. рис. 3, б ). Верхняя часть кладки была потревожена современными грабителями, но зафиксированные in situ нижние плиты свидетельствуют о том, что изначально все детали конской узды были уложены под стену ограды в небольшую ямку (подбой). Зде сь найдены однотипные шумящие подвески в виде пирамидальных колокольчиков, свернутых из тонкого медного листа (47 шт.); большой цельнолитой колокольчик также пирамидальной формы; железные кольчатые удила с серебряными псалиями; декоративные накладные тонкие пластины (20 шт.) из меди, обложенные серебряной фольгой с позолотой (две укороченные) и полностью орнаментированные методом пуансонно-матричного тиснения; распределители ремней оголовья (4 шт., все одного размера), инкрустированные янтарными вставками и альмандином (?) в центре (на одном сохранился фрагмент ткани, окрашенной в красный цвет); однотипные личины (5 шт., одна в мелких обломках) – тонкие медные пластины, обложенные серебряной фольгой с позолотой, с антропоморфным рельефным изображением, выполненным методом пуансонно-матричного тиснения; ременные пряжки с щитками геральдического типа, инкрустированными янтарем, и полой рамкой, изготовленной из серебряной пластины с позолотой (4 шт., все однотипные и одного размера); накладная пластина прямоугольной формы с аналогичной фигурной перегородчатой инкрустацией (вставки – янтарь (?)); перегородки с позолотой; подвески (2 шт.) из тонких медных пластин, обложенных серебряной фольгой с позолотой (рис. 5); полусферические полые бляшки (152 шт.) диаметром 7–9 мм (рис. 6); мелкие пастовые бусины белого цвета (12 шт.).

Третья исследованная каменная ограда (объект № 63) располагалась в стороне от основного комплекса сооружений памятника, на небольшом возвышении. Она прямоугольной формы в плане (размеры 15 × 11 м), продольной осью ориентирована по линии В – З. Стены сложены в технике двухрядной плитчатой кладки с песчано-каменным бутовым наполнением (рис. 7). В восточной и западной стенах были проходы шириной 0,9 м, заложенные (впоследствии?) камнем. В центре ограды расчищена подковообразная алтарная конструкция из вертикально установленных плит с частичным заполнением грунтом и плитчатой отмосткой (рис. 8). Эта фигура разделена радиальными перегородками на три секции. В центре конструкции расчищено сильно растрескавшееся основание «жертвенного» алтаря, изготовленного из мела, – пли-

та четырехугольной формы 50 × 37 см, толщиной 4–7 см с плохо сохранившимися округлыми выступами (диаметр 9 см) по углам.

Следов ям внутри ограды не обнаружено. На уровне древней поверхности у стен (с внешней и внутренней стороны) найдено более десятка фрагментов лепной и станковой сероглиняной посуды (рис. 8).

Интерпретация материала

На высокую значимость ритуальных действий в каменных сооружениях Алтынказгана указывает большое количество различных предметов, в т.ч . из благородных металлов. Стратиграфические наблюдения позволяют сделать вывод о том, что «клады» внутри оград были заложены через

5 cм у^=

5 cм 9

5 cм 1

5 cм

0 5 cм

5 cм

Рис. 5. Детали конской узды («клад» № 3) с объекта № 168.

1 - медные шумящие подвески; 2 - бронзовая подвеска; 3 - железные удила с серебряными псалиями с позолотой; 4 - сбруйные пластины (медь, серебро, позолота); 5-8 - распределители ремней (медь, серебро, позолота, пастовые вставки); 9 - фрагмент ткани; 10-14 - личины - конские налобные украшения (медь, серебро, позолота); 15-17 - пряжки сбруйных ремней (медь, серебро, позолота); 18 - пластина с инкрустацией (медь, серебро, позолота); 19 , 20 - подвески (медь, серебро, позолота).

Рис. 6. Бляшки (медь, позолота) из «клада» № 3.

Рис. 7. Вид на каменную ограду (объект № 63) сверху после окончания работ.

некоторое время после сооружения последних. Возможно, напрямую эти явления не связаны между собой. В настоящий момент до статочно сложно точно установить время постройки оград: из-за отсутствия ко стей и угля невозможно выполнить датирование естественно-научными методами. В начале нашего исследования мы пришли к выводу, что планиграфия и формы каменных сооружений указывают на позднесарматский круг памятников. Это позволило соотносить ограды с «местами ритуальных трапез» [Астафьев, Богданов, 2015, с. 79–80]. Однако настораживало то, что Алтынказган отличается от других подобных памятников в регионе по размерам и количеству объектов на сравнительно небольшой площади. Все остальные известные ограды на Мангышлаке (Устюрте), в Туркмении единичны, и их стены сложены в грубой манере, из различного камня или земли. Наличие в них каких-либо дополнительных конструкций или алтарей визуально не установлено. Если учитывать ритуальные захоронения на площади алтынказганских оград статус-

Рис. 8. Алтарная конструкция в центре каменной ограды (объект № 63) и находки.

ных предметов, принадлежавших воину-всаднику, то можно говорить о явлении совсем иного уровня, чем просто «места ритуальных трапез». Были ли в каждой ограде (конструкциях) такие «клады», сказать сейчас затруднительно. Но почти во всех случаях мы фиксируем следы разрушения стен каменных сооружений в древности. Вероятно, о наличии под камнями золотых и серебряных украшений знали, что и могло привести к массовому разрушению подобных конструкций грабителями. Само название Алтынказган – «место, где копали золото» (казах.) явно тюркского происхождения. По нашим наблюдениям, процесс разграбления памятника мог быть начат в VII в. н.э. Уже доказана датировка седла и предметов седельной гарнитуры из «клада» № 1 [Там же, с. 82–83]. Кроме того, бесспорно, что «изобразительный текст» на алтынказганских обкладках [Там же, рис. 5–9] вполне соответствует «царской тематике», а владелец седла (или «заказчик» ритуала) имел очень высокий статус в кочевой воинской иерархии. На большую значимость ритуальных действий в оградах Алтынказгана указывает и позолоченный наборный пояс с инкрустированными пряжками («клад» № 2). Общеизвестно, что у кочевников пояс был самой ценной частью костюма в силу его особого уважения и почитания (см., напр.: [Добжан-ский, 1990, с. 45–80]). Но наличие пояса (как части одежды человека) в погребении – это одно, а его захоронение в специальном месте – явление абсолютно другого порядка. Тем более что, например, полая поясная пряжка из фольгированного металла нефункциональна в силу своей хрупкости, а значит, сам пояс был ритуальным. Все это позволяет говорить именно о знаково сти «золотого» пояса. По мнению Б.А. Литвинского, золото всегда ассоциировалось с царской властью: «… это один из составных элементов индоиранского мифологического цикла: царь – огонь – золото» [1982, с. 35]. «Золото в ведическое время рассматривалось как жизнь, собственно прана – жизненная сила или еще более часто – “продолжительность жизни, полный жизненный цикл, так называемое бессмертие”» [Там же, с. 42]. В «Атхарваведе», сборнике заклинаний и ритуалов, датируемом началом I тыс. до н.э., пояс выступает как мощная магическая сила. Как выяснила К.Я. Елизаренкова, он использовался в ряде важнейших ритуалов, в т.ч. когда подпоясывали человека во время посвящения [Атхарваведа (Шау-нака), 2005, с. 519]. «В заговорах на долгую жизнь из богов прежде всего обращаются к богу огня Агни, который считается непосредственно связанным с жизненной силой. Из амулетов используются золото, жемчужины, дерево определенной породы (pūtudru) и священный пояс» [Атхарваведа, 1989, с. 34–35].

-

< К поясу - на долгую жизнь>

-

5. О ты, кого древние создатели существования

1. Бог, который завязал этот пояс,

Который стянул (его) и который соединил его для нас, Бог, по чьему приказу мы движемся, –

Пусть ищет он другой берег и освобождает нас! ..........................................

Риши повязывали вокруг,

Обними ты меня

На долголетие, о пояс!

Атхарваведа, VI, 133: 1, 5

Как отмечал в своих исследованиях А.И. Иванчик, «в индоиранской традиции не только чаша, но и пояс ассоциировались с жречеством» [2001, с. 337]. Доказательств можно привести множество. Например, когда в Сасанидской империи при Варахране I Кар-тир был утвержден в звании верховного жреца, ему были пожалованы инвеститурные знаки титула – головной убор определенной формы и пояс [Луконин, 1969, с. 105]. «Специальный пояс (kostik) играл важную роль в зороастрийских обрядах: верующие должны были носить его с определенного возраста» [Иванчик, 2001, с. 337]. Именно такой пояс позволил зороастрийскому мифическому царю одержать победу над Ахриманом и демонами [Там же, с. 338]. Все это позволяет интерпретировать алтынказганский «клад» № 2 через призму ритуала, так или иначе связанного с «царской тематикой». В нем пояс выступает символом власти и высокого социального статуса. Также с точки зрения ритуала следует рассматривать и алтынказганский «клад» № 3 – роскошный уздечный набор из позолоченных серебряных, медных предметов, в т.ч. с орнаментом и инкрустацией (рис. 9).

Как уже было сказано выше, мы не можем точно сказать, когда был возведен культовый комплекс из каменных оград на Алтынказгане. Но можно предположить, кто и с какой целью совершил ритуальные захоронения вещей. Для начала попытаемся очертить круг аналогий для предметов из «кладов» № 2 и 3 (для деталей алтынказганского седла он уже определен [Астафьев, Богданов, 2015, с. 80]). Поясные пряжки с хоботковидным язычком и щитком с перегородчатой инкрустацией (см. рис. 5, 15 , 16 ) массово встречаются среди гуннских древностей второй половины V – первой трети VI в. Подобные предметы найдены в могиле VIII Новогригорьевки, в погребениях у г. Бирска и г. Уфы [Амброз, 1989, рис. 7, 1 ; 28, 2 ; 34, 13–15 ; 35, 30–33 ]. Здесь стоит обратить внимание не только на технологические и конструктивные элементы (инкрустация), но и на стилистические моменты (рассеченный бордюр на щитке – имитация веревочного орнамента). Так, например, близкие по типологическим и стилистическим признакам щитки пряжек найдены в разрушенном погребении у д. Федоровки (Поволжье) [Засецкая, 1994, табл. 34, 15 ]. Если гово-

Рис. 9. Реконструкция парадной конской узды («клад» № 3) с объекта № 168.

рить конкретно об оформлении щитков алтынказган-ских пряжек, то таким же «бобовидным» орнаментом с вставкой украшен конский фалар из случайных находок на территории Европы (хранится в музее г. Штутгарта) [Quast, 2007, Abb. 1]. Есть он на украшениях из керченских катакомбных погребений [Спицын, 1905, рис. 28] и на сбруйных предметах из Ци-билиума (Абхазия) [Воронов, Юшин, 1973, рис. 15, 6–12 , 16–18 , 21 , 22 ]. Пластины (медная основа обтянута золотым листом) со штампованным орнаментом в виде кружков, имитирующих круглые гнезда для вставок, бордюром с насечками найдены в погр. 957 Усть-Альминского некрополя (Крым) [Пуздровский, 2010, рис. 3, 4–7 ; 4, 3–7 ], в мог. VIII, IX Новогри-горьевки, в погребении на территории колхоза «Восход» близ г. Покровска на нижней Волге [Амброз, 1989, рис. 7, 7 ; 8, 4 , 19 ; 15, 13 ]. Есть они и среди случайных находок с Северного Кавказа [Там же, рис. 8, 11 ], и в материалах могильника Брут-1 (кург. 9) [Габуев, 2014, рис. 64, 7 ]. Круг аналогий для алтынказганских сбруйных пластин с веревочным бордюром и штампованным орнаментом в виде «зерновидных фигур» (см. рис. 5, 4 ) также может быть очерчен в пределах территории Причерноморья, Поволжья и Южного Приуралья. Двенадцать таких штампованных бронзовых пластин, обтянутых золотым листом, найдены в погр. 2 кург. 4 у с. Владимирского, шесть – в мог. VII Новогригорьевки, одна – в кург. 3 у ст. Шипово [Засец-кая, 1994, табл. 6, 9 ; 35, 7 , 8 ; 40, 4 ]. Показательно, что в первых двух случаях в состав конской сбруи, кроме этих пластин, входили круглые личины (по 3 шт.) с антропоморфными изображениями [Там же, табл. 6, 3 , 4 ; 35, 9 ]. По технологическим и иконографическим особенностям они имеют чрезвычайно большое сходство с алтынказганскими. Хотя, конечно, последние более проработаны и им придан «демонический» вид (см. рис. 5, 10 ). А.К. Амброз считал, что «появление масок на сбруе кочевников можно связать с влиянием Рима или Ирана» [1989, с. 73]*.

Для темы нашей статьи важно то, что практически все предметы из алтынказганских «кладов» укладываются в типологические схемы гуннских древностей

именно второй половины V – первой трети VI в. Дальнейший поиск аналогий и анализ погребального инвентаря из синхронных Алтынказгану памятников не могут приблизить нас к ответу на поставленные выше вопросы. Продвинуться в этом направлении помогут письменные свидетельства. Основными источниками информации о событиях интересующего нас времени являются записи Приска Панийско-го, а также сочинения историков Иордана и Егише. Эти сведения в различной интерпретации были изложены много раз в современной исторической (археологической) литературе (см., напр.: [Гадло, 1979, с. 49–57; Казанский, Мастыкова, 2009, с. 123–125; Габуев, 2014, с. 82–86; и др.]). Для нас интересна информация о походе гуннов Васиха и Курсиха из степей Скифии в Мидийскую область (Иран), как считает А.В. Гадло, примерно в 420–430-х гг. [1979, с. 49–50]: «По рассказам их, они проехали степной край, переправились через какое-то озеро, которое Ромул полагал за Меотиду, и по прошествии пятнадцати дней перешли какие-то горы, вступили в Мидию…» [Сказания …, 1860, с. 62–63]. А.В. Гадло, а вслед за ним и М.М. Казанский с А.В. Мастыковой также считали, что гунны миновали именно Азовское море в низовьях Дона и через Дарьяльское ущелье попали в подвластную Ирану Грузию. Затем они вернулись в степи по западному побережью Каспийского моря через территорию современного Баку [Гадло, 1979, с. 49–50; Казанский, Мастыкова, 2009, с. 123–124]. Если допустить, что гунны действительно переправлялись через Азовское море (что само по себе очень странно: почему бы не обойти северными степями?), то они неминуемо и беспрепятственно прошли границы и городские центры Боспорского царства, Колхиды, Иберии, Армении, при этом перевалив «какие-то горы» – Армянское нагорье или Малый Кавказ. И только тогда они смогли бы попасть в Мидию, занимавшую в то время современные территории Азербайджана, Армении, Восточной Турции, Ирака, Ирана и Афганистана. В другом варианте всадникам пришло сь бы преодолевать хребты Большого Кавказа и опять же пройти Малый Кавказ. В любом случае, гунны должны были преодолеть не просто горы, а целую горную страну. Данные гипотезы представляются маловероятными. В свете попытки осмысления путей попадания на географически изолированную (Каспийским морем и безводным плато Устюрт) территорию п-ова Мангышлак комплекса металлических изделий, однозначно сопоставимых с гуннскими древностями нижней Волги, Северного Кавказа и Причерноморья, мы хотели бы рассмотреть иной вариант маршрута Васиха и Курсиха.

Некоторыми исследователями [Гумилёв, 1966, с. 63–64, 182; Галкин, 1978; Астафьев, 2014, с. 238–239] была выдвинута версия о существовании в периоды регрессивного состояния Каспия обширного сухопутного «моста» между северным и восточным побережьями, как раз в районе п-ова Мангышлак. Особенности морского дна Северного Каспия таковы, что уже при уровне стояния моря ок. 30 м на месте впадины Уральская бороздина образовывался огромный пресноводный водоем, питаемый реками Ахтуба, Урал, Эмба и отделенный от моря широким, до 50 км, перешейком с протоками. При этом дельта Волги перемещалась к югу на 70–80 км. С учетом благоприятной климатической обстановки «мост» мог с успехом «соединить» народы Европы и Азии (см. рис. 1). Согласно геоморфологическим исследованиям, подобные события в голоценовой истории Каспия могли повторяться несколько раз [Варущенко С.И., Варущен-ко А.Н., Клиге, 1987, с. 62–75, табл. 7, рис. 13; Гумилёв, 1980, с. 36, рис. 2]. Исследователи едины во мнении, что со второй половины V в. уровень Каспия опускался до минимальных отметок в VI в., достаточных для существования перешейка либо мелководья во время ветровых нагонов, позволяющего передвигаться вброд [Закарин, Балакай, Дедова, 2006, с. 92]. Это вероятная локализация «какого-то» озера и логичное объяснение переправы через него гуннского отряда по версии Приска Панийского. За озером гунны двигались еще 15 дней и перешли «какие-то» горы. Беспрепятственный для всадников путь вдоль восточного побережья Каспийского моря через пустыни Мангышлака и Туркменистана до предгорий иранского Эльбурса составляет чуть больше 1 000 км, что при 15-дневном маршруте соответствует прохождению ок. 70 км в день (для степных пород лошадей это далеко не предел дневного перехода [Долбе, 2012]). Аридные территории Мангышлака и Туркменистана могли стать коридором для быстрого продвижения гуннов на юг. И наконец, на этом маршруте «какими-то» горами будут предгорья Южно-Каспийского хребта Эльбурса. Так гуннские отряды могли попасть на территорию современного Ирана.

Конечно, такая интерпретация похода Васиха и Курсиха на данный момент спорная. Разумеется, однозначно мы не считаем появление алтынказган-ских древностей прямым следствием прохождения через Мангышлак гуннов. Характер разрушения комплекса древними грабителями, а также богатство и многообразие найденных в настоящее время металлических изделий V в. свидетельствуют о более длительном бытовании последних, нежели кратковременное пребывание гуннов на Мангышлаке. Идея существования северо-восточного каспийского «моста» более глобальна и предполагает периодически устойчивые этнокультурные контакты между населением полупустынных зон Северного Прикаспия и п-ова Мангышлак. Не стоит забывать и о том, что гуннские походы в Иран (Мидию), по сути, представляли собой миграцию разноэтнических племенных объединений, пусть даже под руководством «царских гуннов». Ритуалы на алтынказганском культовом комплексе могли проводиться гуннами Руи–Аттилы или же ираноязычными группами Предкавказья (ака-цирами?) – как считает А.В. Гадло, потомками алано-сарматского населения степи [1979, с. 52–53]. Для групп ираноязычного (тюркоязычного?) происхождения в урало-казахстанских степях, которые, возможно, зимовали в песках Мойынкум и в предгорьях Каратау, а на лето откочевывали в Центральный Казахстан и Южное Зауралье, вплоть до кромки лесостепной зоны Урала [Таиров, 1993, с. 23], характерны совсем иные ритуальные действия. По мнению И.Э. Любчанского, именно эти группы, «попав в V в. под вассальную зависимость от сильного эфталито-кидаритского государства», могли оставить курганы с «усами» [Любчанский, 1996, с. 307]. Мы не собираемся подробно рассматривать погребения или ритуальные комплексы, связанные с огнем (кремацией), как например, Новофилипповка и Солончанка I (см.: [Казанский, Мастыкова, 2009, с. 118]), хотя там и находят предметы гуннского облика. Как считает А. В . Комар , «курганы с “кострищами” Саратовского Поволжья представляют заключительный хронологический этап развития ритуальных комплексов гуннских племен Восточной Европы конца V – первой трети VI века, а курганы с “усами” урало-казахстанских степей демонстрируют полностью сформированный облик сооружений уже во второй четверти V века» [2013, с. 105].

Этот исследователь, опираясь на сообщения Иордана о похоронах Аттилы и публикации поволжских, северопричерноморских и восточно-европейских материалов, убедительно обосновал версию о существовании у гуннских племен пространственного разделения места погребения тела и места совершения жертвенного приношения вещей [Там же, с. 103]. Правда, большинство европейских и российских исследователей эти приношения так или иначе связывают с поминальными (погребальными) обрядами. В то же время, например, в венгерском комплексе из Паннонхальмы предметы не имели следов огня: в неглубокой яме (до 1 м) лежали два меча (с ремнями для их ношения?) и два уздечных комплекта [Tomka, 1986, р. 423–425]. В остальных случаях статусные вещи воинов-всадников подвергались «очистительному» огню и/или преднамеренно портились, как это прослежено, например, в Макартете (Под-непровье) (об этом см.: [Комар, 2013, с. 91–103]). Но ни в Паннонхальме, ни в Макартете поблизости от «ритуальных захоронений» вещей не обнаружено никаких погребений. Данный факт может объясняться тайным (без наземного сооружения) характером большинства известных в настоящее время захоронений знатных гуннов. Но это не означает, что все зафиксированные археологами ритуальные действия обязательно должны иметь поминальный характер и сопровождаться захоронением.

Анализ предметов из погребальных и поминальных памятников позволил А.В. Комару сделать вывод о существовании «единого этнокультурного пространства в степях от Дуная до Южного Урала в первой половине V века» [Там же, с. 100]. Хотя в Прикаспии (Алтынказган) найдены каменные ограды, в которых мы фиксируем ярко выраженные всаднические культы, в Северном Причерноморье и Восточной Европе на первый план выходят ритуальные захоронения предметов воинов-всадников, а в Поволжье и урало-казахстанских степях преобладают курганы с «кострищами» и с «усами», в последнем случае, как считает А.В. Комар, «без воинских атрибутов, с одним или несколькими сосудами, относящимися к обычному поминальному ритуалу» [Там же, с. 104]. Однако, например, найденные в алтын-казганских оградах сосуды (вкопанные и/или разбитые), следы прокала около алтарных конструкций скорее свидетельствуют о проведении дозороастрий-ских ритуалов, посвященных воде (хаоме) и огню. Б.А. Литвинский со ссылкой на Дж. Гонду [Gonda, 1974, p. 49] очень интересно проинтерпретировал описанные в Атхарваведе церемонии, связанные с царем и золотым сосудом: «Это напоминает следующее ритуальное предписание: что человек, долго отсутствующий и считавшийся умершим, после своего возвращения должен был совершить ритуал возрождения в золотом (или глиняном) сосуде, наполненном расплавленным маслом и водой» [1982, с. 42]. Захоронение золотых статусных предметов вполне укладывается в общую картину ритуала:

Пусть дадут домотканую одежду,

А также золото как жертвенную награду – Так полностью достигнут миров, (Тех), что земные и что небесные.

Атхарваведа, IX, 5: 14

Поэтому постройка сложных и трудозатратных каменных сооружений вместе с вкопанными крупными сосудами вряд ли может быть названа «обычным поминальным ритуалом»*.

Выводы

-

1. Захоронения статусных предметов воина-всадника в каменных оградах Алтынказгана могли возникнуть после гуннских походов в Иран (Мидию) – во второй половине V – первой трети VI в., когда вследствие регрессивного состояния Каспия существовал сухопутный переход между северным и восточным побережьями с выходом на п-ов Мангышлак в районе памятника Алтынказган.

-

2. Ритуальные захоронения «золотого» пояса, парадного седла, статусных украшений конской узды проводились в честь (по заказу) знатных представителей кочевых сообществ ираноязычной группы (Предкавказья?). Факты доказывают существование в Арало-Каспийском регионе уже развитых культов, связанных с жертвенным приношением престижных для воина-всадника вещей и о проведении дозоро-астрийских ритуалов, посвященных воде и огню.

-

3. Сходство предметных комплексов V–VI вв. из погребальных и поминальных памятников Восточной Европы, Северного Причерноморья, Поволжья и Прикаспия свидетельствует не об «едином этнокультурном пространстве», а о существовании в среде кочевой элиты определенной «моды» на вещи из драгоценных металлов с инкрустацией. Эта «мода», вероятно, возникла в результате активных контактов кочевников с сасанидским Ираном и с государственными объединениями, находившимися в сфере его влияния.

Статья подготовлена по плану НИР в рамках Программы XII.186.2.1, проект № 0329-2018-0003.

Список литературы Жертвенные приношения вещей гуннского облика в каменных оградах Алтынказ гана на восточном берегу Каспийского моря

- Амброз А.К. Хронология древностей Северного Кавказа (V-VII вв.). -М.: Наука, 1989. -134 с.

- Астафьев А.Е. Неолит и энеолит полуострова Мангышлак. -Астана: Фил. Ин-та археологии, 2014. -360 с. -(Материалы и исследования по археологии Казахстана; т. 6).

- Астафьев А.Е., Богданов Е.С. Парадное седло из Алтынказгана//Археология, этнография и антропология Евразии. -2015. -Т. 43, № 4. -С. 72-84.

- Астафьев А.Е., Богданов Е.С. Алтари Северо-Восточного Прикаспия (ранний железный век): постановка проблемы//Труды XXI археологического съезда в Барнауле -Белокурихе. -Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2016. -Т. 2. -С. 13-19.

- Атхарваведа: Избр./пер., коммент. и вступ. ст. Т.Я. Елизаренковой. -М.: Наука, 1989. -406 с.