Жесткие деревянные основы седел с памятника Яломан II на Алтае: междисциплинарный анализ

Автор: Мыльников В.П., Тишкин А.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты междисциплинарного исследования деревянных основ седел из погребений могильника гунно-сарматского времени Яломан II. Снаряжение верхового коня является одним из наиболее значимых элементов традиционной культуры скотоводов-кочевников. В его создании и совершенствовании ключевую роль сыграли кочевые народы скифо-сакского, гунно-сарматского и тюркского времени. Анализ артефактов этой богатейшей цивилизации степей Евразии на примере археологических комплексов с захоронениями лошадей позволяет получить более объективное представление об этнической истории и культурогенезе народов обширного региона. Детали конского снаряжения на сегодняшний день являются одной из массовых категорий археологических находок. Элементы амуниции коня, найденные при раскопках курганов гунно-сарматского времени, стали достаточно надежным критерием для установления относительной хронологии памятников. Немаловажное значение в изучении развития форм и конструкций седел имеет генезис их деревянной основы. Накопленный в течение многих десятилетий материал по этой тематике в значительной мере проанализирован и введен в научный оборот. Технико-технологические исследования деревянных элементов конского снаряжения позволяют выявить новые дополнительные данные, которые делают информацию о первоисточнике более полной. Определены технологические особенности в изготовлении полок и лук седел, а также примерный состав деревообрабатывающего инструментария. Реконструированы стадии и операции в производстве одного из основных элементов снаряжения коня. Установлены способы соединения полок и лук в единое целое. Выполнена графическая реконструкция деревянной основы седла.

Алтай, гунно-сарматское время, номады, конское снаряжение, жесткие основы седел

Короткий адрес: https://sciup.org/145145771

IDR: 145145771 | УДК: 903.01/09 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.3.047-055

Текст научной статьи Жесткие деревянные основы седел с памятника Яломан II на Алтае: междисциплинарный анализ

Предназначение седла для верховой езды состоит не только в создании максимального удобства для всадника и защите спины коня от постоянного трения и ударов тела наездника, но и в выработке правильной посадки всадника, достижении контакта с лошадью, умения воздействовать на лошадь во время езды. Существенное значение в этом плане имеет конструкция основы (каркаса) седла [Мюзе-лер, 1980, с. 13; Губарев, 1970, с. 289; Боррис, 1998, с. 82–98].

Культура современных носителей традиций древних и средневековых кочевников представляет собой сложное гетерогенное явление, развивавшееся на протяжении нескольких тысячелетий на основе широких этнических и межкультурных контактов. Анализ артефактов этой богатейшей цивилизации евразийских степей (Алтай, Саяны, Сибирь) на примере археологических комплексов с захоронениями лошадей дает возможность получить более объективное представление об этнической истории и культурогенезе народов обширного региона. Детали конского снаряжения на сегодняшний день являются одной из массовых категорий археологических находок.

Немаловажно е значение в изучении развития форм и конструкций одного из основных элементов конской амуниции имеет генезис седел «с твердой основой» [Кызласов, 1969, с. 135–139]. Накопленный в течение многих десятилетий материал по данной тематике в значительной мере проанализирован и введен в научный оборот. Это позволяет проводить специальные междисциплинарные и историко-этнографические исследования снаряжения верхового коня у кочевников Сибири и Центральной Азии в широком хронологическом диапазоне [Ткаченко, 2009].

Найденные в 2000-х гг. деревянные предметы различного функционального назначения, в т.ч. и жесткие основы седел из погребений второй половины IV – первой половины V в. на могильнике Яломан II (Российский Алтай)*, предоставили дополнительные возможности для проведения комплекса специальных междисциплинарных исследований с привлечением специалистов по деревообработке, дендрохронологии и ксилотомии [Тишкин, Мыльников, 2007, 2008; Мыльников и др., 2012]. Полученные результаты позволяют ввести в научный оборот некоторые новые данные об этих источниках.

В процессе раскопок кург. 33 памятника Яломан II в мог. 1 обнаружены практически полностью сохра- нившиеся детали жесткой деревянной основы седла без стремян (кол. 181/301–303, 337–340), а также археологически целые полки и фрагменты других частей второго седла [Тишкин, Горбунов, 2003, рис. 2, 4–7; Тишкин, 2005, с. 61; рис. 354–359; Тишкин, 2011, с. 175, рис. 5]. В могильной яме кург. 29 того же памятника выявлены многочисленные фрагменты древесины, анализ которых позволяет отне сти их к элементам жесткой деревянной основы еще одного седла. Аналогичные находки зафиксированы в курганах 30 и 31 [Тишкин, Мыльников, 2008, с. 98–99; Тишкин, 2011, с. 174]. Обнаруженные изделия являются важными источниками в раскрытии этапов эволюции конского снаряжения [Савинов, 2005; Комиссаров, 2005; Худяков, Комиссаров, 2003].

Результаты исследования

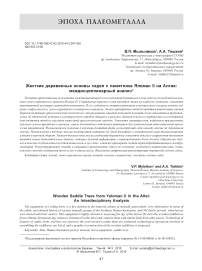

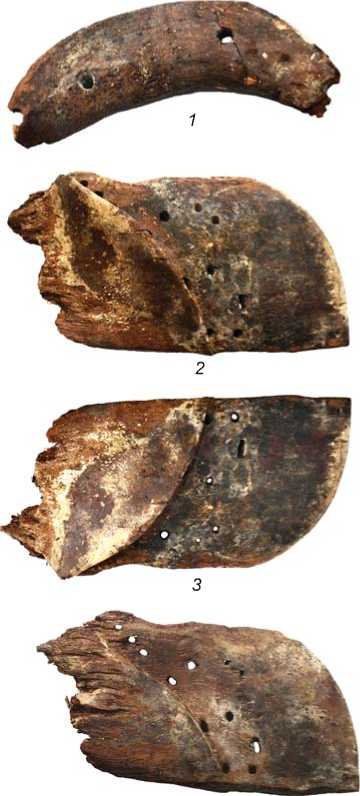

Весь процесс изготовления жесткой деревянной основы седла восстанавливается при технико-технологическом анализе археологически целых артефактов одного комплекта изделия – двух полок и двух лук (передней и задней) из мог. 1 кург. 33 могильника Яломан II (рис. 1). На них сохранились все следы обработки и узлы, которые позволяют произвести технологическую и графическую реконструкции предмета. При окончательной сборке детали соединялись между собой при помощи рядов сквозных отверстий, выемок-желобков и кожаных ремешков в довольно жесткий прочный и удобный каркас-основу седла.

Дендрохронологиче ский анализ позволил определить примерный возраст деревьев, из древесины которых были изготовлены полки и луки. Ксилото-мический анализ показал, что все заготовки были сделаны из березовых стволов большого диаметра. Для изготовления каждой полки седла брали срединную часть ствола, скалывая с противоположных боков по трети его диаметра. Луки вырезали из сколотых боковин. Технологический анализ сохранившихся следов лезвий деревообрабатывающих инструментов и сопоставление их с найденными оригиналами в синхронных могильниках [Соёнов, Константинова, 2013] позволили выделить примерный инструментарий плотников гунно-сарматского времени: топор, тесло, набор стамесок, нож, сверло-перка (развертка).

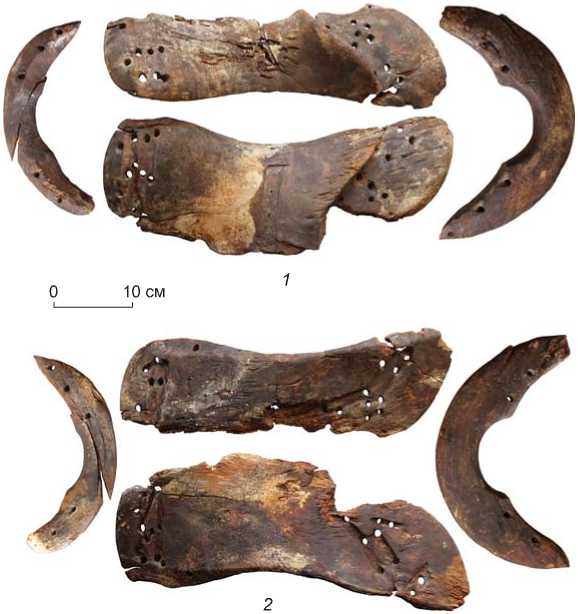

Полки представляют собой две фигурно оформленные доски изогнутого профиля с широкими, выбранными стамесками углублениями-гнездами для крепления передней и задней лук (рис. 2). Длина левой полки 41,5 см, ширина возле прямоугольной выемки для крепления ремня подпруги 13,8 см. Длина правой полки 42 см, наибольшая ширина сохранившей- ся части 11,2 см. Верхняя грань каждой полки имеет плавную дуговидную выемку глубиной 4–5 см. Ширина сохранившихся частей изделий у передней луки 12,8–13,9 см, у задней – 12,2–14,4 см. Толщина полок у места крепления передней луки 1,6–2,5 см, задней – 1,5–5,0 см. Ширина выемки под переднюю луку 8–10 см, глубина – 2,3–2,6 см, под заднюю – соответственно 2,8–3,7 и 0,5–0,8 см. На концах каждой полки у мест крепления передней и задней лук просверлено по 10–12 отверстий диаметром от 3,6 до 7,9 мм, а за ними – по два маленьких (диаметр 2 мм). Полки имеют в продольном разрезе дуговидный профиль, соответствующий конфигурации бедер всадника (рис. 2, 1). Очевидно, мастер намеренно вырубил выборочным теслом, а затем обтесал лицевым или выстрогал концом лезвия топора такую форму для более удобной посадки наездника. Слабые следы этих инструментов первичной обработки фиксируются на оборотных сторонах полок, лицевые, прошедшие вторичную обработку, заглаженные. Луки крепились к полкам при помощи пар отверстий. Для более плотного прилегания плоскости основания лук подгонялись к дуговидному абрису посадочных мест (рис. 2, 2, 3) с помощью мелкого и частого строгания ножом.

На оборотных (внутренних, прилегающих к спине коня) плоскостях полок между отверстиями для крепежных сыромятных ремешков или сухожилий узколезвийной стамеской вырезаны желобки-гнезда, предназначенные для того, чтобы спрятать заподлицо ремешки и их узлы, которые могут повредить при скачке спину лошади (см. рис. 1, 2 ). Предположительно контуры этих желобков были прорезаны ножом.

На одной полке в косой выемке (ширина 25–30 мм, глубина 2 мм) для подпружных ремней на расстоянии 20 мм друг от друга просверлены четыре углубления диаметром 2 мм, в одном из которых сохранился маленький деревянный гвоздик с расплющенной шляпкой (рис. 3). С помощью пяти-шести таких гвоздиков

Рис. 1. Полный комплект жесткой деревянной основы седла: полки и луки.

1 – лицевая сторона; 2 – оборотная.

с каждой стороны кожаные ремни подпруги прочно крепились к полкам, что позволяло само седло же ст-ко крепить на спине коня.

На внутренней поверхности одной полки фиксируются слабые следы лезвий тесла и топора. Очевидно, изготовители жестких основ седел не всегда уделяли

10 cм

Рис. 3. Крепежные приспособления на концах полок внешней плоскости седла.

должное внимание тщательности вторичной обработки внутренних поверхностей полок. Вероятно, они надеялись, что войлочные потники, подстилавшиеся под седло коня, предохраняли его спину от травмирования отдельными небрежностями первичной обработки. Внешние поверхности полок и лук заглажены, видимо, в результате частого использования седел.

Передняя лука (рис. 4, 1 ) – пластина в форме арки в половину круга, в сечении вытянуто-овальная, с двумя уплощенными основаниями, подогнанными под профили посадочных мест на полках. Высота дуги 19,2 см, ширина у оснований 29 см. По краю каждого основания просверлено по два отверстия диаметром 6–7 мм для крепления луки к полкам. Они сильно заполированы, что свидетельствует о продолжительной эксплуатации седла. В одном отверстии сохранился обрывок сухожилия. Пластина посередине имеет арковидную выемку шириной 8 см, высотой 5,3 см. Ширина и толщина пластины в нижней части 2,5 см, в верхней – 1,6 см. Все заова-ленные плоскости и грани передней луки сохранили следы вторичной обработки (заглаживание, лощение). С одного края пластину рассекает расширяющаяся трещина по годичному кольцу. Причиной ее образования стали природно-климатические воздействия на древесину в могильной яме.

Задняя лука (рис. 4, 2 ) представляет собой пластину в форме низкой арки в одну треть круга. Высо-

0 10 cм

Рис. 4. Передняя ( 1 ) и задняя ( 2 ) луки.

та дуги 10,5 см, ширина у основания 24 см. С одной стороны пластины плоскость ровная с едва фиксируемой выпуклостью, с другой – две грани заструганы на ребро посередине. Ширина пластины 3,8–5,2 см, толщина в нижней части 1,4, в верхней – 1,6–2,1 см. Крепежные отверстия диаметром 6–7 мм на этой луке, в отличие от передней, просверлены со значительным смещением от края основания: справа – три практически посередине пластины, слева – два ближе к ее верхнему краю. Пластина практически полностью сломана наискось, по годовому кольцу. На изломе фиксируются следы трещины, причины образования которой могут быть теми же, что указаны выше. Левый конец луки затуплен в результате начавшего ся процесса гниения и деградации древесины.

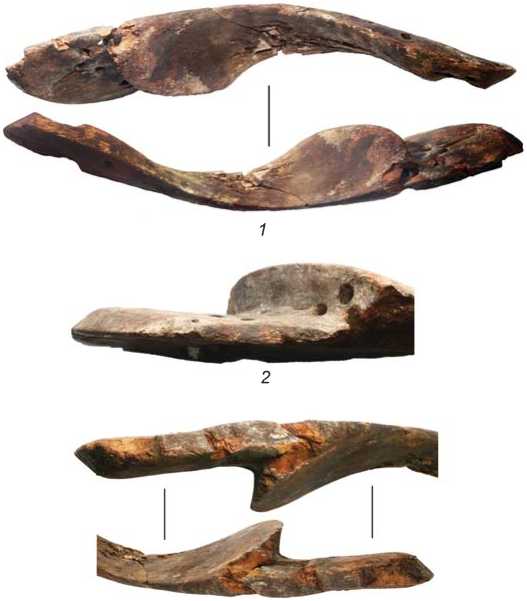

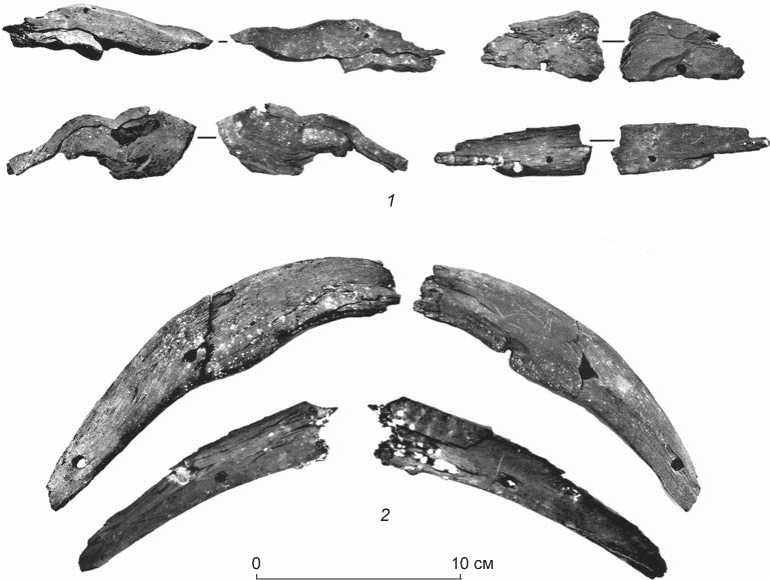

Полки жесткой основы второго седл а (рис. 5) сохранились в разной степени: срединная и нижняя части одной хуже. Длина левой полки 40,6 см, правой – 41,0 см, ширина у выемок для крепления ремня подпруги соответственно 14,5 и 10,0 см. Ширина концов полок у места крепления передней луки 11,5–12,8 см, задней – 12,2–13,2 см, толщина – соответственно 1,5–2,2 и 1,5–5,0 см. Выемки под переднюю и заднюю луки имеют глубину 2,0 и 0,5–0,7 см, ширину 7,5–10,0 и 3,2–4,8 см. На концах каждой полки у мест крепления лук просверлено по 10–12 отверстий диаметром от 3,5 до 8,0 мм, а за ними – по два маленьких (диаметр 2 мм). На оборотных (внутренних) плоскостях полок между отверстиями для крепежных сыромятных ремешков прорезаны глубокие желоба для ремешков и их узлов (рис. 5, 2). Можно констатировать, что в целом конструкция и параметры полок второго седла такие же, как первого. Это свидетельствует об определенной стандартизации в изготовлении жесткой деревянной основы седел.

Кроме описанных выше деталей, выявлены следующие фрагменты (рис. 6): больше половины задней луки и три части полок с выборками, где крепились

10 cм

Рис. 5. Полки жесткой деревянной основы седла.

1 – лицевая сторона; 2 – оборотная.

10 cм

10 cм 4

Рис. 6. Фрагменты жесткой деревянной основы седла: задней луки ( 1 ) и полок ( 2–4 ).

луки седла. На этих фрагментах сохранились следы обработки, анализ которых позволил реконструировать технологию изготовления жесткой основы седла. Отверстия, с помощью которых к передней и задней частям полок крепились луки, в основном округлые (диаметр 5–6 мм), просверлены сверлом-перкой или разверткой. В результате длительной эксплуатации некоторые из них приобрели овальную форму. Отдельные отверстия прорезаны стамеской с прямоугольным лезвием. Круглые отверстия диаметром 4 мм и квадратные размерами 4 × 4 мм расположены на расстоянии 2,2 см друг от друга.

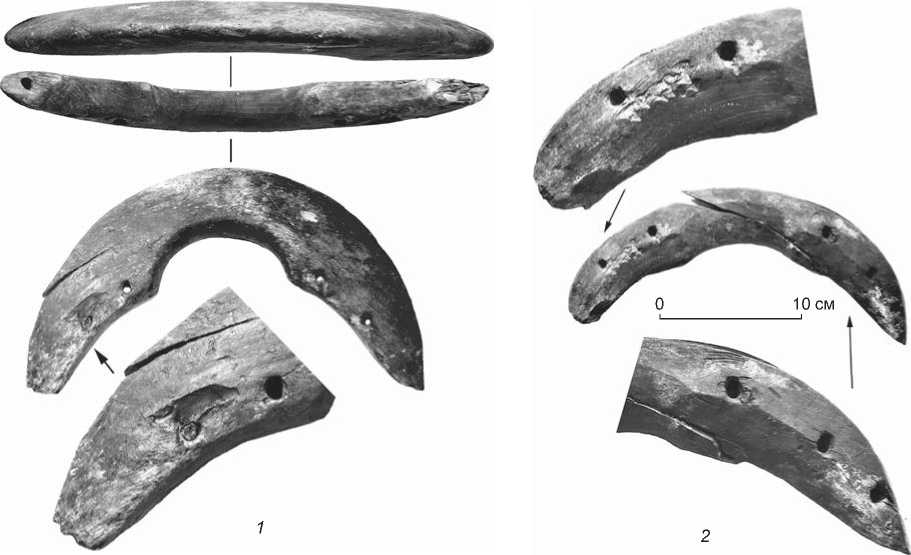

Фрагменты основы седла выявлены также в общей массе остатков деревянных артефактов из кург. 29 могильника Яломан II (кол. 621/269). Это предположительно мелкие обломки полок и лук со следами вторичной обработки и эксплуатации (заглажен- ность), на что указывают результаты анализа конфигурации, толщины обломков и особенностей обработки их плоскостей. Сохранность древесины неудовлетворительная, тем не менее определена порода дерева – береза. В коллекции присутствуют плоские фрагменты и дугообразные о сколки заостренных плашек. Размеры обломков колеблются в пределах 3,0–14,5 см. На многих фрагментах есть целые и частично сохранившиеся отверстия диаметром 4–6 мм. Большое количе ство обломков аморфные. Среди этих арте фактов выделены крупные фрагменты предположительно от полок седла (рис. 7, 1). Следы вторичной обработки слабые. Сохранились небольшие заглаженные участки овального и приостренного ребер. Полки, вероятно, были сделаны из заготовки с сильно витиеватой структурой. На отдельных фрагментах сохранились небольшие участки со слабыми следами обтески. До стоверно атрибутировать можно четыре крупных обломка лук, представляющие собой половины дугообразных закругленных и приостренных на концах пластин со следами вторичной обработки и тремя отверстиями диаметром 4–6 мм (рис. 7, 2). С большой долей вероятности их можно реконструировать как переднюю и заднюю луки одного седла или как две задние двух седел.

Суммируя результаты исследований, следует констатировать, что в последние десятилетия при раскопках погребальных памятников т.н. гунно-сарматского времени в Южной Сибири было найдено существенное количество деревянных предметов достаточно хорошей сохранности. Наличие высококачественных деревянных конструкций и изделий разнообразного функционального назначения свидетельствует о довольно высоком уровне развития деревообработки на Алтае во II в. до. н.э. – V в. н.э. Многочисленные элементы снаряжения коня, выполненные из дерева, в частности детали жесткой основы седла хорошей сохранности, стали не только достаточно надежным критерием для установления относительной хронологии памятников, но и благодатным материалом для специальных междисциплинарных исследований по технологии деревообработки, ксилотомии и дендрохронологии.

Совместными усилиями ученых разных научных дисциплин определены породы и примерный возраст деревьев, из древесины которых были изготовлены жесткие основы седел. Выявлены технологические особенности отбора материала и изготовления полок и лук для каждого седла, способы их соединения в одно целое. На основании результатов анализа ранних источников, вариаций форм и особенностей конструкций «мягких», «полумягких» и «полужестких» седел разных типов [Грязнов, 1950, с. 54–58, табл. VII, VIII, XI, XVI, XXII; Руден-

Рис. 7. Аморфные фрагменты полок ( 1 ) и обломки лук ( 2 ).

ко, 1948, с. 14–15; 1953, с. 164–214; 1960, с. 128–132, табл. LXIII, 1–5 ; Вайнштейн, Крюков, 1984, с. 122; Ткаченко, 2003; Кляшторный, Савинов, 2005, с. 189; Степанова, 2006, 2012, 2014; Кушаев, 1978, с. 81, рис. 9, 9а; Brosseder, Miller, 2012, S. 118; Полосьмак, Богданов, Цэвээндорж, 2011, с. 92, рис. 4, 5; 2013; Богданов, 2014, с. 123; Полосьмак, Богданов, 2015, с. 55–56, рис. 3, 12 , 13 ; и др.] с основой из дерева сделано предположение о том, что седла с такой основой появились в скифо-сакское время, были усовершенствованы в следующие периоды, а в тюркскую эпоху на Алтае окончательно оформился классический кочевниче ский тип седла с же сткой деревянной основой [Савинов, 1977, 1984, с. 36, 45–55; Ткаченко, 2003]. Все части ленчика стали изготавливать из цельного куска бревна и скреплять при помощи жесткого пазово-шипового соединения. Седла, деревянные основы которых найдены в погребениях курганов 29 и 33 могильника Яломан II, являются промежуточным вариантом между сюннуским (хун-нуским) с полумягкой основой и тюркским с жесткой, наиболее ранний вариант последнего найден на Алтае [Там же].

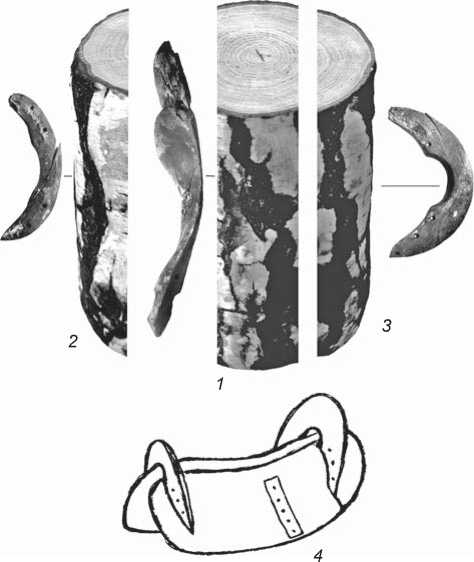

Результаты комплексного анализа всех составляющих жесткой деревянной основы седла (две полки и две луки из мог. 1 кург. 33 могильника Яломан II) предоставляют возможность для ее графической реконструкции (рис. 8).

Рис. 8. Реконструкция жесткой деревянной основы седла из мог. 1 кург. 33 могильника Яломан II.

1 – срединная часть ствола, из которой изготовлены полки; 2 , 3 – боковые части ствола, из которых сделаны луки; 4 – графическая реконструкция основы седла.

Заключение

Сравнительно-типологический анализ формы, внешнего вида деревянных основ седел, генезис элементов их конструкции и особенности изготовления на протяжении периода от скифо-сакского до тюркского времени показывают прогрессивное развитие и совершенствование этой важнейшей части снаряжения коня. В технологическом плане, в зависимости от функциональной нагрузки деревянной основы, известные на сегодняшний день седла можно условно подразделить на несколько типологиче ских групп: 1) с кожаными подушками (полками), нашивными деревянными дужками (луками), распорками и бляхами с художественной резьбой - формообразующие мягкие, относятся к скифо-сакскому периоду; 2) с подвижным, не жестким каркасом из деревянных планок и реечек под кожаными подушками, в зависимости от размеров и параметров материала основы - полумягкие, полужесткие, датируются сюннуским (хун-нуским) временем; 3) с основой из двух полок и лук, сделанных из цельного куска бревна и соединенных при помощи комбинаций рядов отверстий и толстых сыромятных ремешков или сухожилий, - жесткие, продукт племен Алтая жужанского (предтюркского) времени; 4) с ленчиком из двух деревянных полок и лук, скрепленных посредством пазово-шиповых соединений и крепежных деталей (костяные и металлические накладки, гвозди), – жесткие , усовершенствование кочевников тюркского периода.

Дальнейшее изучение материалов рассмотренного археологического комплекса позволит решить проблемы культурно-хронологического плана и осуществить реконструкцию системы жизнеобеспечения населения Алтая в предтюркское время.

Список литературы Жесткие деревянные основы седел с памятника Яломан II на Алтае: междисциплинарный анализ

- Богданов Е.С. Верховые седла из ноин-улинских погребений//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. -Т. XX. -С. 121-123.

- Боррис А. Снаряжение для лошадей и пони. -М.: Аквариум, 1998. -125 с.

- Вайнштейн С.И., Крюков М.В. Седло и стремя//СА. -1984. -№ 6. -С. 114-130.

- Грязнов М.П. Первый Пазырыкский курган. -Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1950. -92 с.

- Губарев Г.В. Казачий исторический словарь-справочник. -Сан-Ансельмо: Издатель А.И. Скрылов, 1970. -Т. 3. -341 с.