Жилища эпохи голоцена на Дальнем Востоке России (опыт функционально-планиграфического анализа)

Автор: Волков П.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 2 (42), 2010 года.

Бесплатный доступ

Анализ находок в жилищах носителей различных культур Дальнего Востока России позволил провести планиграфическую реконструкцию этих сооружений. Дифференциация пространства обитания на особые функциональные зоны и фиксация хронологически последовательной эволюции древних жилищ предоставили данные для изучения процессов адаптации населения к изменявшимся климатическим условиям эпохи голоцена.

Неолит, жилища, реконструкция, эволюция, адаптация, функциональный анализ, планиграфия

Короткий адрес: https://sciup.org/14522782

IDR: 14522782 | УДК: 903.3

Текст научной статьи Жилища эпохи голоцена на Дальнем Востоке России (опыт функционально-планиграфического анализа)

Жилища человека в эпоху голоцена известны по многим археологическим памятникам. Большинство публикаций представляют собой итоги полевых исследований, но есть и работы, посвященные обобщению полученных в ходе раскопок результатов [Борисковский, 1958; Бро-дянский, 1975; Деревянко Е.И., 1991; и др.]. В таких публикациях при анализе собранных данных, как правило, археологи уделяют основное внимание архитектурной реконструкции древних построек. Типология изучаемых объектов чаще всего строится на особенностях их внешнего контура, степени углубленности в почву, размерах и пространственной ориентации. Вне внимания, однако, остаются такие немаловажные направления в археологической реконструкции, как определение функционального назначения сооружений, специфика в ор- ганизации жилого пространства, местоположение и характер зон отдыха, рабочих площадок внутри жилищ и на прилегающих к ним территориях.

Метод функционального анализа артефактов предоставляет возможность понять многие и отнюдь не второстепенные аспекты жизнедеятельности людей прошлого. Сведения о том, «что есть что» из оставленных в жилищах предметов быта или орудий труда, могут послужить базой для функционально-планигра-фического зонирования пространства обитания людей изучаемой эпохи. Экспериментальные исследования в археологии позволяют не только определить местоположение рабочих площадок, очагов или мест предполагаемых входов в жилые конструкции, но и проследить возможную пространственную взаимосвязь разнохарактерных зон активности обитателей древних построек. Представляется продуктивным и выявление системности в организации жилого и рабочего пространств населением изучаемых территорий – одного из важнейших элементов культуры человека.

Цель настоящей работы – апробация методики функционально-планиграфического зонирования жилищ, систематика и создание базы данных для сравнительного анализа палеоэкономических и технологических инноваций обитателей Северной Азии в эпоху голоцена. Задачи:

Археология, этнография и антропология Евразии 2 (42) 2010 © Волков П.В., 2010

– проведение экспериментально-трасологического и функционального анализа материалов археологических коллекций, полученных при раскопках разнообразных построек на территории Дальнего Востока России;

– исследование и сравнительная характеристика хозяйственной деятельности обитателей изучаемых объектов;

– определение специфики распространения утилизованного инструментария на площади хозяйственных и жилых конструкций.

На основе полученных данных предполагается провести функциональное зонирование изучаемых построек, предложить их функциональную типологию, проследить хронологически последовательную эволюцию и определить перспективы такого рода исследований.

Источниковая база

Для сравнительных исследований подобраны материалы двух археологических культур в бассейне р. Амура – малышевской и талаканской [Деревянко А.П., Медведев, 1993; Нестеров, Мыльникова, 2002]. Коллекции ар- тефактов получены в результате раскопок на о-ве Сучу

(нижний Амур) и на памятнике Усть-Талакан (р. Бурея). Для сравнительного анализа дополнительно привлечены данные о жилище осиноозерской неолитической культуры (бассейн среднего Амура) [Окладников, Деревянко, 1973]. Материал представлен в хронологической последовательности от наиболее ранних жилищ IV тыс. до н.э. на о-ве Сучу до сооружений на памятнике Усть-Талакан, датированных I тыс. до н.э.

Остров Сучу, находящийся рядом с с. Мариинским в Хабаровском крае, издавна привлекает внимание археологов. Здесь обнаружено более 120 жилищных ям-западин. Общая длина участка острова, занятого остатками жилых конструкций, составляет более 750 м*.

В результате работ Бурейской археологической экспедиции Института археологии и этнографии СО РАН на территории Среднего Приамурья была обнаружена и исследуется до настоящего времени талаканская группа археологических памятников [Нестеров, Мыльникова, 2002]. Наиболее детально изученная стоянка располагается на левом берегу р. Буреи, в 3 км выше по течению от пос. Талакан.

При полевых исследованиях 2004 г. на неолитическом поселении Громатуха [Окладников, Деревянко, 1977] в слое, относящемся ко времени существования осиноозерской культуры позднего неолита, были выявлены следы наземной конструкции. На основании планов раскопок составлены схемы, отображающие конфигурацию стен сооружения, особенности ориентации в пространстве, местоположение очагов и характер распространения артефактов, обнаруженных на полу жилища [Волков, 2006].

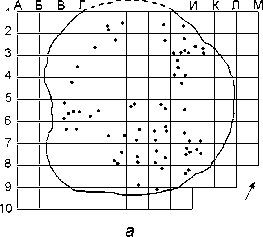

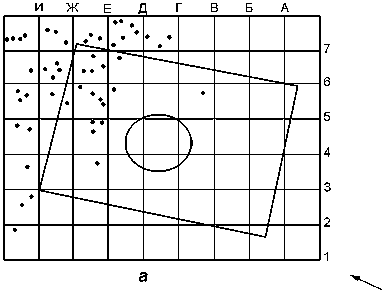

Самые ранние материалы, отобранные для настоящего исследования, относятся к IV тыс. до н.э., т.е. ко времени существования малышевской культуры, датируемой VI–IV тыс. до н.э. [Деревянко, Медведев, 2002]. Это жилища на о-ве Сучу (рис. 1). Так, для одного из них (№ 26) радиоуглеродным методом получена дата 5 870 ± 45 л.н. (СОАН-4624), что со-

0 1 м б

Рис. 1. Планы-схемы жилищ 24 ( а ), 25 ( б ), 26 ( в ), 5 ( г ) на о-ве Сучу по данным полевых исследований.

каменные орудия

0 1 м

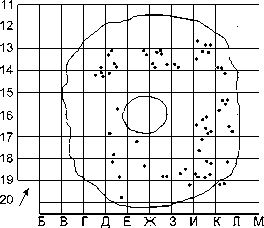

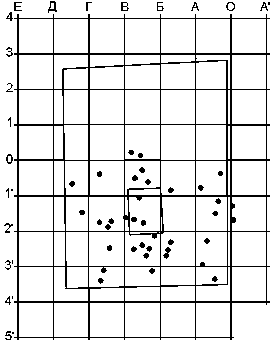

Рис. 2. План-схема осиноозерского жилища на поселении Громатуха по данным полевых исследований.

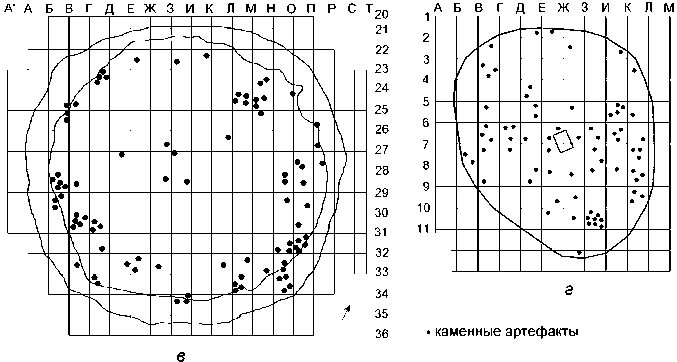

ответствует началу IV тыс. до н.э. Другое жилище (№ 5) полученные материалы позволяют датировать второй половиной IV тыс. до н.э. и также связывать его с малышевской культурой [Медведев, 1996]. Сезонное жилище осиноозерского времени, изученное планиграфическими методами [Volkov, 2006] (рис. 2), относится к 1740–1500 гг. до н.э. [Нестеров, Алкин, Петров и др., 2005]. Три жилых сооружения (№ 5–7) на памятнике Усть-Талакан (рис. 3) датированы радиоуглеродным методом второй половиной I тыс. до н.э. [Нестеров, 1995].

При раскопках жилищ определены их площадь и пространственная ориентация, местоположение очагов, в отдельных случаях – место входа, отмечены различия в форме внешних, а иногда и внутренних границ конс-

а

0 1 м

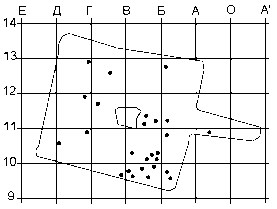

• каменные артефакты

Рис. 3. Планы-схемы жилищ 5 ( а ), 6 ( б ), 7 ( в ) на памятнике Усть-Талакан по данным полевых исследований.

трукций, как правило, хаотичное рассеяние находок по их площади. Однако аргументированных заключений о функциональном назначении сооружений нет.

Метод функциональнотрасологического анализа и итоги исследований инструментария изучаемых жилых и хозяйственных конструкций

Лабораторные исследования каменных артефактов, собранных на территории комплексов жилищ, базировались на методике экспериментально-трасологического анализа, разработанной С.А. Семеновым и Г.Ф. Коробковой [Семенов, 1957; Korobkowa, 1999; и др.], и на методике анализа микрозаполировок износа орудий из камня Л. Кили [Keeley, 1980]. Использовался и опыт синтезированной трасологической методики, адаптированной для работы с материалами археологических коллекций с палеолитических и неолитических памятников Северной Азии [Волков, 1999].

Для общего трасологического обследования артефактов применялся бинокуляр МБС-10 с односторонним боковым освещением наблюдаемого объекта и с дискретным рабочим режимом увеличения от 16 до 56 крат. При детальном функциональном анализе дополнительно использовались специализированные микроскопы МСПЭ-1 с плавным режимом смены увеличения от 19 до 95 крат и мощным двусторонним бестеневым освещением. Основным исследовательским инструментом являлся специально адаптированный для микротрасологии микроскоп «Olympus BHT-M» с бестеневым освещением через объектив и режимом увеличения от 100 до 500 крат. Для сравнительного анализа следов изношенности на древних орудиях из камня использовались материалы Сибирской эталонной коллекции трасологических стандартов [Там же].

В результате трасологического анализа материалов археологических коллекций были определены функции утилизованных орудий, обнаруженных в ходе раскопочных работ на территории изучаемых комплексов. Артефакты разделены на три категории: А – орудия, связанные с охотой; В – с рыболовством; С – с обработкой дерева, кости, камня (см. таблицу ). В по следнюю группу

Состав инструментария исследуемых комплексов, ед.

|

Памятник |

Номер или наименование конструкции |

Категория |

Всего орудий |

||

|

А |

В |

С |

|||

|

Сучу |

24 |

8 |

0 |

1 |

9 |

|

25 |

8 |

0 |

4 |

12 |

|

|

26 |

12 |

1 |

17 |

30 |

|

|

5 |

15 |

0 |

13 |

28 |

|

|

Громатуха |

Осиноозерское жилище |

16 |

0 |

2 |

18 |

|

Усть-Талакан |

5 |

15 |

0 |

4 |

19 |

|

6 |

11 |

0 |

3 |

14 |

|

|

7 |

14 |

0 |

7 |

21 |

|

включены орудия, не связанные напрямую ни с охотой, ни с рыболовством. Как правило, они относятся к домашним промыслам, не являющимся деятельностью по получению источников питания и первичной переработке продуктов охоты и рыболовства (например, первичной обработке шкур при их подготовке к раскрою или шитью). В данную категорию попадают орудия для расщепления камня, деревообрабатывающие, косторезные и для работы с рогом.

Общим для составов инструментария всех проанализированных конструкций является доминирование утилизованных орудий, связанных с охотой и переработкой ее продуктов (категория А). Несколько меньше инструментов для обработки камня и дерева (категория С). Следы работы с продуктами рыболовства единичны. Более детальные функциональные данные по исследованному инструментарию были использованы при анализе хозяйственной деятельности обитателей каждого из изучаемых жилищ.

Анализ хозяйственной деятельности обитателей изучаемых объектов

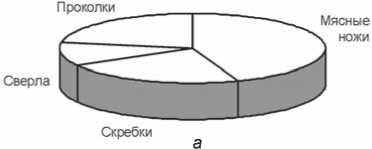

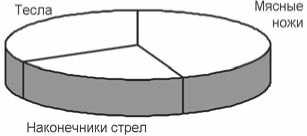

Инструментарий жилища 24 на о-ве Сучу в основном представлен орудиями, связанными с обработкой продуктов охоты. Доминируют ножи для резки мяса, далее следуют скребки, проколки для обработки шкур животных. В целом состав орудий можно считать типичным для обитателей убежища охотников (рис. 4, а ).

Инструментарий из жилища 25 того же памятника выглядит несколько иначе. Помимо ножей для обработки мяса, здесь обнаружены тесла для работы с деревом и несколько наконечников стрел (рис. 4, б ). В целом, как и в жилище 24, признаков интенсивной производственной деятельности внутри жилища не зафиксировано. Однако набор орудий может свидетельствовать не только о происходившей здесь переработке продуктов охоты, но и о возможном изготовлении охотничьего снаряжения.

б

в

Рис. 4. Доли орудий различных функций в составе инструментария из жилищ 24 ( а ), 25 ( б ), 26 ( в ), 5 ( г ) на о-ве Сучу.

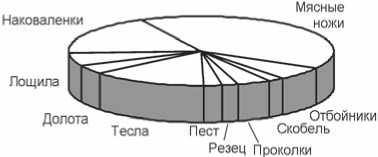

Инструментарий из жилища 26 на о-ве Сучу достаточно разнообразен. Большинство орудий – ножи для резки мяса. Довольно много наковаленок, использовавшихся при работе с камнем, и деревообрабатывающих тесел. Остальные инструменты представлены в небольших количествах, но разнообразны по функциональным типам: долота, лощила, резец, проколки, пест, скобель, отбойники (рис. 4, в). В целом набор орудий свидетельствует не только о разнообразии в производственной деятельности обитателей жилища, но и о высокой интенсивности работ.

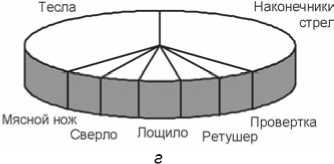

Инструментарий из жилища 5 на о-ве Сучу можно охарактеризовать как производственный, связанный, в первую очередь, с обработкой дерева и камня. Сравнительно большое количество наконечников стрел интерпретировалось как свидетельство изготовления здесь охотничьего снаряжения. Инструментарий в целом разнообразен (рис. 4, г ).

Набор утилизованных орудий из жилища осиноозерской культуры на поселении Громатуха указывает на домашнебытовую деятельность обитателей. Подавляющее большинство артефактов отнесено к орудиям потребления и переработки продуктов охоты (рис. 5).

Рис. 5. Доли орудий различных функций в составе инструментария из осиноозерского жилища.

б

Рис. 6. Доли орудий различных функций в составе инструментария из жилищ 5 ( а ), 6 ( б ), 7 ( в ) на поселении Усть-Талакан.

Инструментарий из жилища 5 на памятнике Усть-Талакан представлен преимущественно лощилами, использовавшимися для обработки шкур. Помимо них, обнаружены сравнительно немногочисленные скребки и довольно разнообразные орудия для работы с камнем. Производственная деятельность людей была здесь отчетливо специализированной (рис. 6, а ).

В инструментарии из жилища 6 того же памятника преобладают скребки. Прочие категории орудий представлены только небольшим количеством наковаленок и лощил. Можно говорить о «специализации» обитателей данного жилища на одном производственном процессе (рис. 6, б ).

Деятельность людей в жилище 7 на памятнике Усть-Талакан, судя по составу инструментария, была сравнительно разнообразной. Все применявшиеся здесь типы орудий представлены в относительно равных количествах. По данным функционально-пла-ниграфического анализа это жилище было определено как место работы и ночлега (рис. 6, в ).

Нетрудно заметить, что состав рассмотренного инструментария сравнительно разнообразен. Производственная деятельность обитателей каждого жилища практически неповторима. Функциональный анализ орудий показал специфику производства, но не раскрыл особенностей в организации производственного пространства обитателями изучаемых сооружений.

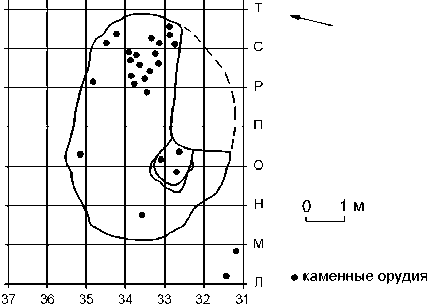

Функционально-планиграфический анализ рассматриваемых жилых и хозяйственных конструкций

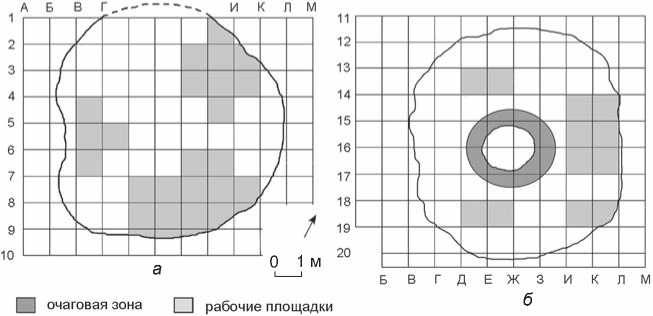

Планиграфический анализ территорий жилых комплексов заключался не только в нанесении на контур изучаемых конструкций мест обнаружения тех или иных выделенных в результате трасологического анализа утилизованных орудий. Учитывались взаиморасположение очагов как источника тепла и/или света, размеры функциональных площадок, расстояние от входа, стен, центра сооружений, пространственная ориентация изучаемых конструкций, дислокация хранилищ сырья, локализация не завершенных в производственном процессе заготовок изделий, степень износа различных орудий, характер обрабатывавшегося материала, площадь, необходимая для того или иного производственного процесса, признаки использования основного или вспомогательного инструментария, места скопления отходов производства, местоположение оставленной людьми керамики, расположение мест приготовления, хранения и потребления пищи, характер ландшафта территории, время и сезон обитания и т.д.

Представленные ниже схемы жилищ отображают результаты проведенного планиграфического анализа. Выделены рабочие площадки (места различного рода производственной деятельности), зоны отдыха обитателей, определено ме стоположение очагов, предполагаемых и строго зафиксированных входов в сооружения. Признаком существовавшей рабочей площадки сочтено обнаружение компактных скоплений сырья, отходов производства, полуфабрикатов изделий, готовой продукции и инструментария. Зона отдыха определялась по наличию комфортных участков площади жилища относительно огня, входа, мест интенсивной работы или деятельности, требующей специально освобожден-

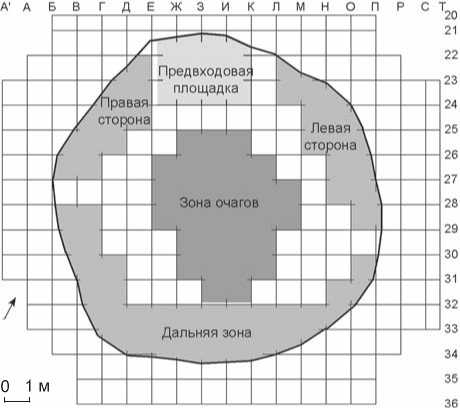

Рис. 7. Схема функционального зонирования жилищ 24 ( а ) и 25 ( б ) на о-ве Сучу.

ного пространства. Предвходовые площадки, если они не фиксировались в процессе раскопочных работ, а также в тех случаях, когда вход в жилище предполагался через крышу, выделялись по «остаточному принципу», т.е. предвходовой площадкой считалось место, относительно удаленное от центральных очагов, малопригодное для отдыха и свободное от производственной деятельности.

Жилища на о-ве Сучу

Планиграфический анализ жилища 24 не выявил какой-либо устойчивой закономерности в распространении артефактов на изучаемой площади. Большая часть инструментария, отходов производства или заготовок была рассеяна, как представляется, достаточно хаотично. Не выявлено какой-либо системности в ности в дислокации рабочих площадок или зон отдыха не существовало. Вероятно, их образование происходило спонтанно, без особой привязки к сторонам света, входовой площадке или очагу.

Жилище 26 синхронно описанным выше. Его отличительной особенностью является размер: это самое крупное сооружение на данном памятнике. В результате планиграфического исследования было выделено несколько характерных хозяйственно-бытовых зон (рис. 8) .

Центр жилища – место нескольких очагов. Наличия инструментов, фиксирующих производственную площадку, здесь и не предполагается. Очевидно, что деятельность обитателей жилища в указанном месте была связана исключительно с тепловой обработкой пищи, приготовлением еды, возможно, сушкой одежды и другими подобными занятиями, свидетельства распространении орудий и при их дифференциации по степени изношенности и по категориям хозяйственной деятельности. Единственным результатом планиграфического анализа стало выделение сравнительно обширных участков, где осуществлялась самая разнообразная трудовая деятельность (рис. 7, а).

Близкие результаты дал и планиграфический анализ жилища 25. Однако в центре этого сооружения еще в ходе полевых исследований был обнаружен достаточно долго функционировавший очаг. Артефакты располагались на расстоянии в среднем ок. 1,5–2,0 м от него. Но планиграфический анализ не выявил сколько-нибудь значимой специфики в их локализации. Хотя на плане жилища удалось отметить концентрацию орудий охоты в его северо-восточной части, в целом особой системности в планиграфии артефактов не обнаружено и при детальном функциональном определении инструментария (рис. 7, б ) .

Следует предположить, что в жилых конструкциях исследуемого типа какой-либо устойчивой закономер-

Рис. 8. Схема функционального зонирования жилища 26 на о-ве Сучу.

Рис. 9. Схема функционального зонирования жилища 5 на о-ве Сучу.

которых не зафиксированы. Дистанция от следов горения в очагах до функционально выделенных зон вполне естественная и достаточная для освещения и комфортного обогрева «рабочего пространства».

В северо-восточном секторе жилища найдены ножи и орудия для обработки мяса. Рабочая зона здесь сравнительно компактная и четко локализована. Вполне логично предположить специализацию данного участка жилища. Обнаружены свидетельства вторичной переработки мяса, вероятно, его подготовки к тепловой обработке. Если «домашняя» переработка продуктов охоты была женским занятием, то данную зону жилища можно интерпретировать как «женскую», обычно левую часть от входа в помещение*.

В северо-западной части жилища никаких орудий не найдено. Эту зону можно считать предвходовой. Судя по пропорциям сооружения, место входа имело достаточные, вполне обычные в таких случаях размеры.

В дальней от входа зоне жилища обнаружены следы работы с камнем (доводка, правка орудий) и деревом. Концентрация инструментов здесь (относительно предполагаемой площади) не очень велика. Данный участок можно интерпретировать как зону отдыха (очевидно, ночного) и как производственную «домашнего характера» («оживление» каменных элементов орудий, работа с рогом и деревом).

Западный сектор, правый от входа, – вероятно, «мужская территория». Здесь найдено совсем небольшое число инструментов для работы с камнем и де- ревом. Очевидно, регулярная, долговременная производственная деятельность на данном участке не осуществлялась.

Каждая из выделенных нами зон в жилище 26 имеет достаточно большую площадь и отчетливо ограничена «чистым» пространством, где следов производственной активности обитателей не обнаружено. В целом организация пространства представляется вполне логичной и во многом напоминает таковую внутри круглых в плане жилищ народов этнографического времени.

Функционально-планиграфическое зонирование территории жилого комплекса 5 было сделано по совокупности полученных данных (рис. 9). Дифференциация инструментария по функциональным категориям показала, что все орудия, связанные с обработкой мяса и расщеплением камня, находились вне жилища, а подавляющее большинство инструментов для работы с деревом – внутри него.

Скопления сколов, отщепов и микрочешуек свидетельствуют о процессе расщепления камня. Все находки такого рода обнаружены за пределами жилища с его южной и северо-западной сторон. Внутри сооружения следов раскалывания камня нет. Если учесть, что этот процесс требует хорошей освещенности, то становится понятным, почему рабочие площадки организованы на открытом воздухе, причем со стороны полуденного и вечернего солнца.

Разделка туш животных, судя по месту обнаружения специализированных ножей, происходила также вне жилища, у его юго-западной стены. Данная площадка оптимальна и при учете местной розы ветров (доминирующие – северные и северо-восточные). Если предположение об обработке мерзлого мяса верно, то ее дислокация в холодный сезон именно с подветренной стороны жилого сооружения представляется вполне естественной.

Вход в жилище в процессе полевых исследований не был обнаружен. Вероятно, проникновение обитателей внутрь помещения происходило через дымоход или иное специальное отверстие в крыше. Возможно, этим обстоятельством определено и создание внешней площадки для работы с крупными фрагментами мясной добычи – вход через крышу не мог быть просторным.

Предвходовой площадкой внутри жилища мог быть северо-северо-восточный сектор. Здесь нет находок, за исключением тесла, и других следов бытовой или производственной активности обитателей.

В центральной части жилища располагался очаг. Однако он, видимо, не являлся аккумулирующим центром жизнедеятельности обитателей. Ни одно из скоплений артефактов не связано напрямую с местом горения огня.

Среди находок комплекса присутствует серия наконечников стрел без видимых следов использования. Все они, за единственным исключением, найдены в относительном скоплении в восточном секторе жилища (зона 1). На этой же площадке обнаружены и деревообрабатывающие инструменты. Вполне уместна интерпретация данной зоны как места изготовления охотничьего снаряжения.

Обнаружение керамических сосудов преимущественно в юго-западном секторе может свидетельствовать об использовании этой зоны как места приготовления и потребления пищи (зона 2). Здесь же изготавливали каменные орудия из заготовок, подготовленных вне жилища. Обработка велась шлифовкой. Этот процесс, в отличие от расщепления камня, сравнительно долгий, предполагает «домашний» комфорт и не требует хорошего освещения.

В северо-западном секторе жилища находок сравнительно мало. Назначение площадки не ясно.

В целом конструкцию 5 можно охарактеризовать как производственно-жилое помещение. Время обитания сравнительно непродолжительное и, вероятно, зимнее. Характерная особенность – дифференциация происходивших здесь производственных процессов при изготовлении деревообрабатывающих орудий и средств охоты.

Осиноозерское жилище на поселении Громатуха

Сооружение заметно меньше по площади, чем жилища малышевской культуры. Его общая площадь ок. 18–19 м2, комфортной зоны – порядка 6, приоча-говой – 4–5 м2. Основание жилища было заглублено в грунт. Видимо, при его сооружении на площадке строительства снимался дерн. Некоторое понижение пола к центру и к выходу малозаметно и может быть объяснено периодическим выметанием бытового мусора, перемещавшим и часть грунта. Опоры кровли, вероятно, опирались на дневную поверхность (следов характерных ям или канавок при раскопках не обнаружено). Каркас жилища, видимо, был выполнен из жердей. Перекрытие конструкции представляло собой тонкий берестяной кожух. Судя по размерам жилища, в дневное время в нем могли свободно разместиться 5–6 чел.

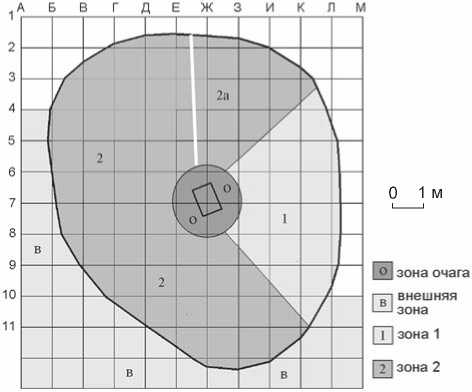

Согласно планиграфической реконструкции, внешний контур сооружения имел неправильную овально-округлую форму. Вход располагался с юго-западной стороны. Напротив него примерно на расстоянии 1 м находился очаг. Наиболее комфортным местом для отдыха людей являлась дальняя от входа часть жилища (рис. 10).

На основе совокупности данных функционально-планиграфического анализа сооружение можно интерпретировать как легкую разборную и транспортабельную конструкцию для сезонного поселения небольшой группы охотников.

Рис. 10. Схема функционального зонирования осиноозерского жилища на поселении Громатуха.

Жилища на памятнике Усть-Талакан

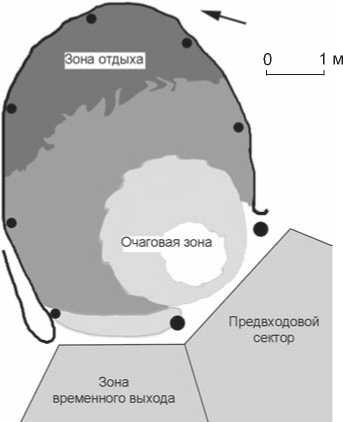

В инструментарии из жилища 5 количественно доминируют лощила – орудия, применяемые на второй стадии обработки шкур животных. Необычным представляется их преобладание над числом скребковых инструментов. Возможно, на исследуемой площади проявились признаки специализации производственной деятельности. Вполне вероятно не только разделение общей работы со шкурами на стадии, но и выделение этого жилища как специализированного рабочего места (рис. 11, а ). Естественным в таких случаях является и создание «внешней» рабочей зоны – лощение требует сравнительно большой площади.

Определенная специализация прослеживается и в работах обитателей жилища 6 (рис. 11, б ). В использовавшемся здесь инструментарии преобладают скребковые орудия, применяемые на первой стадии процесса обработки шкур. Прочие инструменты представлены только небольшим количеством ретушеров и лощил. Есть основания предполагать, что данное сооружение, как и соседняя постройка 5, было специализированным рабочим местом.

Деятельность обитателей жилища 7 (рис. 11, в ) сравнительно более разнообразна. Набор оставленных здесь рабочих инструментов представлен почти одинаковыми количествами скребков, лощил, мясных ножей и т.п. Интенсивность их использования сравнительно незначительная. Все это может быть следствием того, что сооружение служило преимущественно в качестве жилого пространства, места ночевки. В пользу такого предположения свидетельствуют и обнаруженные здесь следы деревянных нар.

в

Рис. 11. Схема функционального зонирования жилищ 5 ( а ), 6 ( б ), 7 ( в ) на памятнике Усть-Талакан.

Сравнительный анализ рассмотренных талаканских жилищ дает основания предполагать специализацию сооружений, своеобразное территориальное разделение труда, склонность их обитателей к дифференциации помещений на жилые и рабочие. Близкие функционально-планиграфические характеристики получены и еще по трем объектам памятника.

Сравнительные характеристики и типология исследуемых конструкций

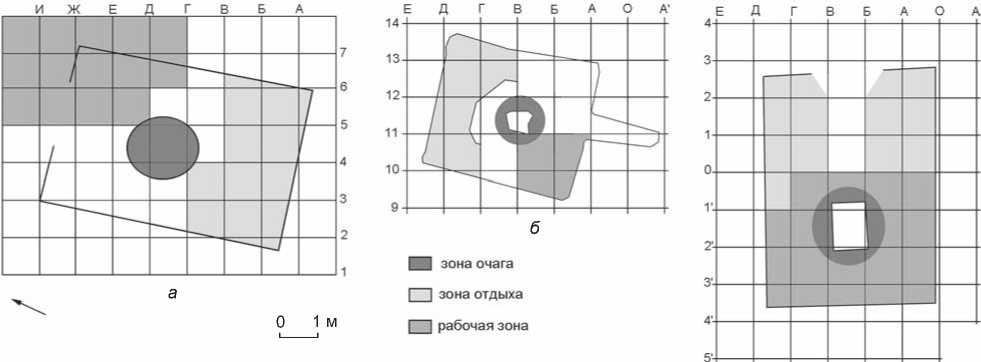

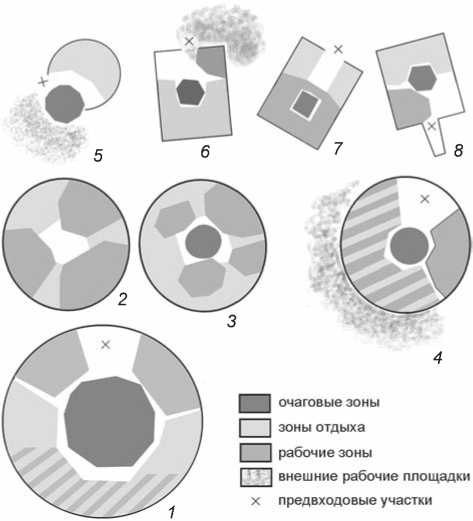

Разработать достаточно же сткую функциональную типологию жилых конструкций исследуемого времени весьма затруднительно. Вероятно, образование рабочих площадок или организация зон отдыха во многих случаях происходили спонтанно. Вместе с тем ряд наблюдений поможет нам выделить и некоторые закономерности (рис. 12). Помимо очевидного разделения сооружений на сравнительно «большие округлые» в отно сительно раннее время и «малые подпрямоугольные» на позднем хронологическом этапе, рационально обратить внимание на другие немаловажные особенности.

В ранних, округлых жилищах кострища почти всегда расположены в центре сооружения. Для прогрева больших объемов требовался интенсивный огонь, и разместить очаг иначе, чем в центре конструкции, пожалуй, невозможно. Вокруг него обитатели жилищ организовывали места своего отдыха или работы.

Следы огня в более позднее время обнаруживаются не обязательно в геометрическом центре сооружений. Наблюдается не только «смещение» очагов по осевой линии жилищных конструкций, но и их размещение на входовых площадках или даже перед входом в жилище. Места работы и отдыха обитателей этих сооружений не так жестко «привязаны» к огню. Есть основания предполагать, что на сравнительно позднем этапе рассматриваемого хронологического периода люди использовали очаги достаточно сложных и разнообразных конструкций [Волков, 2006; Volkov, 2006]. Для их сравнительного изучения и определения взаимосвязи типа очага и способа организации вокруг него обитаемого пространства разработана методика и есть база данных [Волков, 1994; Volkov, 1995]. Однако уже сейчас можно отметить, что в более позднее время не местоположение очага определяло место работы и отдыха людей, а наоборот, огонь разжигали там, где было удобно работать или комфортно отдыхать.

Для ранних жилищ характерно «совмещение труда и отдыха» в зонах, оптимальных для сна. В более поздних сооружениях в местах отдыха, как правило, нет следов производства.

На раннем этапе рассматриваемого периода практически все производственные операции осуществлялись в жилище. В более позднее время некоторые рабочие площадки выносят во «внешнее пространство», а обитатели жилых конструкций начинают «специализироваться» на какой-либо определенной стадии производственного процесса. Не исключено, что это отразилось и во внутреннем обустройстве внешне стандартных построек.

На хронологическом этапе бытования талаканских конструкций сохраняется отмеченное для ранних сооружений разделение внутреннего пространства обитания на правую и левую предвходовые части. В поздних жилищах можно отметить тенденцию к организации рабочих площадок на левой, «женской» стороне от входа, в правой следы производства часто отсутствуют.

Следует отметить и особенности пространственной ориентации построек. Сооружения раннего периода «безразличны» к окружающему ландшафту, более поздние – «вписаны» в него. Жилища о-ва Сучу не ориентированы на полуденное солнце или речной берег. При строительстве практически круглой конструкции все это, вероятно, было и не важно.

В более позднее время ситуация изменилась. Так, например, описанное выше осиноозерское жилище расположено на береговой террасе в месте впадения небольшой р. Громатухи в полноводную Зею. Долина последней ограничена скалами и довольно крутыми склонами сопок. Утреннее появление солнца из-за характера рельефа левого берега Громатухи происходит в точке с заметным отклонением к югу. Видимость с площади поселения ограничена. Основной вход в жилище был ориентирован в сторону сектора максимального обзора. В этом направлении находится устье Громатухи. Отсюда же хорошо просматривается и вся нижняя долина Зеи. Визуальная перспектива в этом направлении максимальная. С северной стороны площадку поселения прикрывает находящийся в 30 м склон близлежащей сопки. Получается, что вход в жилище укрыт и от наиболее холодных ветров в долине Зеи, которые с учетом рельефа местности могут быть только с севера. Именно в эту сторону обращена тыльная часть жилой конструкции. Кратчайший путь на берег Зеи и в устье Громатухи ведет в южном направлении. Нетрудно заметить, что выбрана оптимальная пространственная ориентация входа в жилище.

Сооружения на памятнике Усть-Талакан также имели «привязку» к местности. Учитывались и направление ветров, и пути к реке. Вероятно, не случайна здесь северная (северо-западная) или, напротив, южная экспозиция входов. Многое определялось сезоном строительства, соседством других сооружений, иными индивидуальными потребностями быта обитателей. Важна не столько системность в такого рода действиях людей, сколько возможность реализации задуманного.

Конечно, как в архитектуре сооружений, так и в хозяйственной деятельности людей многое определяло сь климатом. Жилища о-ва Сучу, в отличие от талаканских, находятся в несколько ином природно-климатическом регионе. Основой палеоэкономики носителей малышевской культуры, вероятно, была не охота, как у обитателей берегов Буреи, а рыболовство. Иные хозяйство, образ жизни – иное и жилище.

Сезонное рыболовство в период массового нерестового хода рыбы предполагает участие в этом жизнеопределяющем процессе максимального количества работников. «Добыча рыбы здесь (в Приамурье. – П.В. ), в отличие от охотничьих занятий,

Рис. 12. Сводная схема функционального зонирования изучаемых жилищ.

не требовала от людей по стоянного перемещения вслед за объектами промысла. Регулярный нерестовый ход рыбы давал людям огромные возможности для проведения массовой заготовки продуктов питания. Эффективный труд нескольких недель обеспечивал калорийным питанием на целый год. Преимущества рыболовства перед охотой в данной части региона очевидны и сейчас. Население вполне естественно закреплялось на местах, удобных для такого рода сезонной активности. Особенно отчетливо это заметно по материалам малышевской культуры» [Волков, Деревянко, Медведев, 2006, с. 14].

Основным занятием носителей более поздней талаканской культуры была охота, для которой большого коллектива не требуется. В этом деле удача на стороне динамичной группы. Маленькому коллективу охотников нет нужды в больших жилых сооружениях. Малую конструкцию легче адаптировать к конкретным потребностям обитателей, задачам промысла, а также местности, специфике микроклимата в определенный сезон года. Динамичность – главная черта адаптационных успехов населения региона на позднем этапе рассматриваемого хронологического периода. Именно в этом наиболее ярко проявилась эволюция жилых по строек в эпоху голоцена. Малочисленный коллектив оказался более жизнеспособным. На смену большим жилищам ма-лышевского времени пришли трансформируемые под меняющийся климат жилые конструкции эпохи раннего металла.

Заключение

Конечно же, сделанные в настоящей работе выводы носят предварительный характер. Количество привлеченных для исследований материалов пока невелико. Функционально-планиграфический анализ древнейших жилищ региона еще только начат. Но предлагаемая типология может послужить отправной точкой для исследования богатейшего археологического материала Дальнего Востока. Продолжение сбора и систематизации данных представляется крайне перспективным. Это позволит не только проследить изменения в палеохозяйстве или в архитектуре построек эпохи голоцена, но и создать необходимую базу данных для изучения процессов адаптации древнего населения.

На сопредельных территориях Японии и Кореи раскопано огромное, исчисляющееся десятками, количество жилищ эпох неолита и раннего металла. Реконструкция функционального зонирования пространства обитания человека открывает возможности для характеристики архетипа древнейших сооружений, изучения палеоэкономики, специфики производства, организации быта, образа жизни людей прошлого, процессов их адаптации к переменам климата региона.